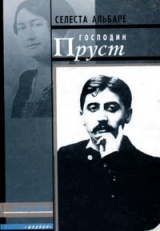

Текст книги "Господин Пруст"

Автор книги: Селеста Альбаре

Соавторы: Жорж Бельмон

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)

XXII

«СЕЛЕСТА, Я ХОРОШО ПОРАБОТАЛ»

Надо было видеть его все эти восемь лет, ночь за ночью, чтобы по-настоящему понять всю страсть, вложенную им в своих персонажей и в свое творчество, которое в конце концов и сожгло его. И только уже потом, через годы, я поняла, что он никогда не отдалялся от своей книги. И если я говорю «книги» в единственном числе, то лишь потому, что, даже обдумывая какую-то одну главу, он всегда сохранял в себе идею всего творения.

Когда я появилась на бульваре Османн, он работал над тем, что стало впоследствии «Под сенью девушек в цвету» и составило третий, четвертый и пятый тома «Поисков утраченного времени». Достаточно лишь посмотреть, как там все связано, чтобы понять – перед его взором всегда было развитие действия в целом.

Даже выезжая в свет, он не переставал обдумывать какую-нибудь ситуацию, как и при наших с ним разговорах.

И если бы я не была так молода, то, может быть, и увидела бы эту работу мысли за его улыбкой, когда он возвращался и, сняв цилиндр, говорил мне: «Идите в мою комнату, Селеста», или: «Пошли в малую гостиную, посидим немного».

Иногда, проговорив два, три, четыре часа, он останавливался, и я осмеливалась спросить:

– Почему вы не говорите все до конца, сударь?

Он смотрел на меня с теплой улыбкой и отвечал таким тоном, в котором были слышны и серьезность, и печаль:

– Мне надо работать, Селеста, а потом мы продолжим.

Я уже говорила, что, уходя из дома, он оставлял на постели разбросанные газеты, журналы, маленькие листки бумаги со своими заметками. Моей первой заботой было привести все это в порядок к его возвращению. В доказательство того, что он никогда не переставал думать о своей книге, приведу один случай.

Однажды г-н Пруст вернулся раньше, чем я ожидала, с нахмуренным взглядом и недовольно надвинутой шляпой. Еще не раздевшись, он сказал:

– Ах, Селеста, для меня пропал весь вечер из-за одной записки, оставленной на постели. Я знаю, что вы никогда ничего не путаете, но все-таки не мог успокоиться. Если бы она потерялась, было бы ужасно. Это мне все испортило, и я уехал как только мог раньше.

Мы сразу же пошли в комнату, и он стал озабоченно рыться в бумагах, которые я положила на прикроватный столик, а найдя то, что нужно, безумно обрадовался:

– Ах, да, вот же она! Я так и думал, Селеста, вы просто чудо, просто не знаю, как и благодарить вас!

Сказать, когда и сколько часов работал г-н Пруст, так же трудно, как и ответить на вопрос, когда он спал. Я часто спрашивала себя, а спит ли он вообще? Да, он отдыхал, и, конечно же, задремывал, но полностью уйти от состояния бодрствования... В часы, когда у нас царила полнейшая тишина, я никак не могла сказать, отдыхает он или работает. Было абсолютно запрещено подходить к какой-либо двери или, фигурально говоря, даже шевелиться. Он все слышал. Потом, когда я приходила к нему в комнату, г-н Пруст говорил:

– В такой-то час вы ходили туда-то, я знаю.

И, действительно, так оно и было на самом деле. Поскольку он жил только ради своей работы, можно сказать, что и трудился не покладая рук.

Бывали вечера и ночи – особенно если он не выезжал и никого не принимал, – когда г-н Пруст не говорил мне почти ни слова, разве что просил подать или сделать что-нибудь. Но и после визитов или ухода гостя, если он звал меня, чтобы я воспользовалась своим правом на его рассказ, всегда наступал момент, и разговор вдруг прекращался.

– Дорогая Селеста, время не терпит. Надо работать, а вы идите отдыхать.

Несомненно, бывали и такие дни, когда он еще долго занимался и после моего ухода, независимо от времени. Если не было визитов, вечером, сразу после кофе, он часто сразу принимался за дело, едва просмотрев газеты и почту. Проходило три или четыре часа, прежде чем он звонил с какой-нибудь просьбой или чтобы просто поговорить со мной. А в дни визитов я сразу после его возвращения знала, будет ли г-н Пруст заниматься, уже по одному тому, на который час он заказывал себе завтрак: если это было «часа в четыре или в пять», а иногда даже в шесть пополудни – значит, у него в голове уже созрел сюжет, и очередная глава книги продвинется вперед.

Если только подумать о том состоянии, в котором я видела г-на Пруста по утрам после окуривания, то спрашиваешь себя, откуда у него брались силы для работы. Ведь он не только почти ничего не ел, но одна усталость наслаивалась на другую. Когда и каким образом он, как говорят, «восстанавливался»? Это так и осталось его тайной. Здесь может быть только единственный ответ: он жил за счет жизни. И так было всегда, начиная с детских лет. Он или наблюдал, или писал. В Ильере для этого служила маленькая беседка на Кателанском лугу. В парижском доме родителей, когда к нему приходили друзья, его заставали обложившегося тетрадями и книгами. И уже тогда, возвращаясь со званых вечеров, г-н Пруст начал записывать то, что увидел. Он рассказывал мне, как просил мать: «Мамочка, не забудьте, пожалуйста, отложить эту статью, она мне пригодится».

В то время он писал сидя, но потом уже только в постели. Я никогда не видела его записывающим хоть одно слово стоя. И всегда было одно и то же положение – слегка приподнявшись, с подложенными за плечи рубашками, вроде спинки стула, а пюпитром служили согнутые колени. Почему у него не затекало все тело – это другая загадка. После нескольких часов в одной и той же позе все его жесты и движения головы сохраняли присущую ему легкость и мягкую грацию. При свете лампы с зеленым абажуром я всегда видела его только приподнявшимся, он никогда не поворачивался на бок.

Приятель г-на Пруста, банкир Орас Финали, подарил ему великолепный пюпитр для письма старинной работы, очень дорогой. Он сразу же показал его мне:

– Посмотрите, Селеста, какая прелесть и как это сделано. Но тут же добавил:

– Уберите его, я никогда не буду писать на нем. Полагаю, как и во всем другом, он считал, что нет смысла менять устоявшиеся привычки, это только помешало бы его работе.

Удивительно, как быстро он мог писать в своем удобном только для него одного положении. Перо так и бежало, соединяя буквы в одну линию. Я никогда не видела, чтобы он пользовался автоматическими ручками, которые уже тогда начали широко распространяться. Перья я покупала впрок целыми коробками. А ручек для них у него было штук пятнадцать, лежавших всегда поблизости, – если ему случалось выронить ту, которой он сейчас писал, то поднимать ее при нем запрещалось из боязни подхватить с пола пыль. Ручки были самые простые, школьного образца, как и чернильница – склянка в виде квадрата с крышкой. Он говорил мне:

– Я понимаю, некоторые предпочитают писать красивыми ручками, но для меня достаточно чернил и бумаги. Даже без ручки я и то обошелся бы какой-нибудь палочкой.

У него все было под рукой: сразу за ширмой красивый столик с книгами и запасом носовых платков, потом еще один стол с откидными крышками, где лежали рукописи и все его принадлежности: ручки, чернильница и часы, самые обыкновенные, за пять франков.

– Если я разобью их, – говорил он, – то не жалко выкинуть. Чинить дороже, чем купить новые.

Он и вообще по-своему практически относился к вещам.

Со временем присоединились еще и очки – не удивительно, после стольких утомительных ночей, когда по глазам бьет свет от чистого листа бумаги. Где-то написали, что он стал надевать их уже в 1915 году, но это неверно. Я припоминаю, дело было к концу нашей жизни на бульваре Османн, то есть в 1918 или 1919 году. Как сейчас вижу его в той самой комнате, и он просит меня найти слово в словаре с очень мелким шрифтом, а я еще не сразу сообразила алфавитный порядок, он нервничал от нетерпения и говорил:

– Да нет же, Селеста, не здесь! Смотрите дальше... еще дальше... А теперь назад...

Однажды он отправил меня к оптику принести весь комплект очков уже в оправах, чтобы попробовать их. Я заметила ему:

– Сударь, было бы лучше сначала проверить глаза.

– Нет, Селеста, нет. Это целое дело... нужно потратить несколько часов, а у меня совсем нет времени. И добавил:

– Возьмите для меня самые обыкновенные... просто в стальной оправе. Он не слишком уверенно назвал мне свои диоптрии. Я кое-как договорилась с оптиком и нам принесли целый набор стекол в стальных оправах. Г-н Пруст выбрал самые походящие, но, как всегда, все другие тоже остались у нас

Кроме всего этого, были также рубашки, грелки и в холодное время огонь в камине. Он звонил и говорил мне:

– Дорогая Селеста, сделайте милость, принесите еще одну «бутылку»... Дорогая Селеста, простите за беспокойство, не могли бы вы подать мне рубашку... Дорогая Селеста, будьте добры, подбросьте еще полено...

Наконец, блокнот с листками для окуривания, хотя иногда он записывал на них то, что было ему нужно, когда не хотел разговаривать – то ли от усталости или подавленного настроения, то ли не желая отрываться от работы и прерывать ход мыслей.

Я жила у г-на Пруста именно в тот период, когда он писал больше всего. Думаю, никого он не посвящал так, как меня, в свои литературные замыслы или во все подробности работы. Все, что говорилось потом, было основано только на изучении рукописей. Я же видела, как все это делается, и по своим скромным возможностям помогала ему в материальной стороне жизни.

Он сам приучил меня к рутине повседневных дел, которую я охотно принимала, благодаря своей любви и восхищению всем, что было с ним связано.

Помню, при моем появлении уже вышла книга «В сторону Свана», и он продолжал свои «Поиски потерянного времени», занимаясь «Девушками в цвету», за которых впоследствии получил Гонкуровскую премию.

Его работа была организована так, чтобы под рукой всегда лежали все рукописи, как инструменты у мастера. Я быстро научилась различать пять главных разновидностей: старые тетради и новые, над которыми он работал; тетради с заметками; отдельные записи, написанные по вдохновению момента на попавшихся случайно листках, иногда на конверте или обложке журнала.

Стоит упомянуть еще об одной детали, касающейся его «бумажонок». Почти все, писавшие о г-не Прусте, путают их со вставками, которые он вклеивал в тетради, если на странице не хватало места для добавлений из-за множества поправок. А «бумажонки» никогда не подклеивались к рукописям. Это были только памятные заметки – какая-нибудь фраза или пришедшая в голову мысль. Он или так и оставлял их или иногда переписывал в текст.

Старые тетради были основой, стержнем «Поисков» и всей его работы и заключали в себе первые наброски книги, большие фрагменты и даже целые главы, писавшиеся в течение нескольких лет, может быть, еще в молодости. Они были навалены кучей друг на друга тут же в комоде. Когда мы уезжали в 1914 году в Кабур, только они из всех рукописей оставались дома. В большой чемодан, не сдававшийся в багаж, я уложила те тетради и заметки, над которыми он тогда работал.

Старые тетради г-н Пруст называл «черными» по черным коленкоровым переплетам. Их было всего тридцать две, пронумерованных большими белыми цифрами, написанными как будто пальцем, обмакнутым в белую краску. Когда ему была нужна какая-нибудь из них, он говорил:

– Селеста, дайте мне, пожалуйста, эту черную тетрадь.

И уточнял: «Третью», или: «Двадцатую».

Обычно он смотрел их очень быстро – находил нужное место и отдавал обратно, чтобы поставить на место. Я видела эти страницы, написанные его правильным красивым почерком очень аккуратно, без поправок. Не думаю, чтобы г-н Пруст писал их в постели, тогда он работал еще сидя за столом, чего совсем не бывало в мое время. По тому, как он пользовался этими тетрадями, было ясно, что в них уже заключалось самое главное. Он только развивал, углублял и оттачивал слог.

Как и в отношении «бумажонок», по поводу «черных тетрадей» также возникла какая-то несуразица. Кажется, их путают с тетрадями для заметок. На самом деле от «черных тетрадей» ничего не осталось – он велел мне уничтожить их. Все тридцать две превратились в пепел в большой кухонной печи.

Это произошло еще на бульваре Османн в 1916 или 1917 году, когда г-н Пруст закончил «Девушек в цвету» и уже обдумывал продолжение. Он отдавал их мне по мере того, как они становились не нужны ему, – то одну, то две или три. Все дело заняло месяцев восемь или, быть может, даже год. Помню, я рассказала об этом сестре, когда она приезжала из Оксилака в Париж, и, кроме того, уже после смерти г-на Пруста еще и Андре Моруа, который никак не мог успокоиться и все повторял: «Какая жалость! Какая жалость!» Кажется, в последний раз я сожгла сразу три или четыре тетради. Однажды он позвал меня и как бы невзначай, но глядя своим острым глазом, спросил:

– Селеста, а вы все-таки сожгли мои тетради?

– Ах, сударь, раз вы не доверяете мне, зачем тогда такие поручения? Как только вы сказали, я сразу это и сделала. Если у вас есть сомнения, почему бы не заняться этим самому?

– Ладно, Селеста, не сердитесь. Я просто шучу и уверен, вы сожгли их.

Очевидно, как это часто случалось, у него был приступ недоверчивости, и, чтобы убедиться в том, что я не взяла их себе, он захотел посмотреть на мою реакцию.

Оставшиеся после него тетради содержат только заметки, а в тех, которые я назвала «новыми», – рукописи его романов. Но они были уже не черными, а с холщовыми обложками и значительно толще, из-за множества вставок все раздувалось до невероятных размеров.

Я ходила покупать их по мере надобности в дорогой магазин тут же на бульваре Османн. Там служила обращавшая на себя внимание девушка, очень элегантная, с манерами светской дамы; если не ошибаюсь, мадемуазель Лидова, которая, как, впрочем, и все другие торговцы, всегда отличалась особенной услужливостью, если дело касалось г-на Пруста. Я выбирала тетради, и нам присылали счет. К обложкам приклеивались маленькие квадратики бумаги, и на них уже сам г-н Пруст надписывал латинскими цифрами номера.

Были еще и три тетради с заметками. Тетради с рукописями постепенно накапливались, и теперь в Национальной Библиотеке их хранится семьдесят пять – это дает представление о работе г-на Пруста.

Что касается сохранявшихся издавна маленьких блокнотов для заметок, то они были удлиненного формата с силуэтами на обложке. Их подарила ему г-жа Строе. Один он отдал мне уже в самом конце, но, конечно, без всяких записей, и я сохраняю его до сих пор.

Если «черные тетради» лежали в комоде, то все остальные всегда находились под рукой, тщательно разложенные на ночном столике возле постели. И этот порядок никогда не менялся: в середине, возле лампы, блокноты; позади нее тетради с заметками и рукопись.

Кроме того, были еще записочки на листках и распоряжения, писавшиеся на бумаге для окуривания, так что у г-на Пруста всегда имелись все необходимые ему «инструменты».

Во время работы он редко заглядывал в книги и никогда не держал их у постели. Изредка справлялся по «Готскому Альманаху» или словарю, чтобы проверить название места или написание имени. Время от времени просил меня подать ему какой-нибудь том, быстро перелистывал страницы и сразу же возвращал.

– Спасибо, Селеста, унесите это, я уже все нашел.

Бывало, я говорила ему:

– Какой вы странный, сударь. Спрашиваете книгу и, едва взглянув, отдаете обратно.

– Видите ли, Селеста, я много читал и все знаю.

Несмотря на это, вся его комната была заполнена книгами, к которым, впрочем, он уже не прикасался.

В моей скромной помощи было и одно дело, касавшееся вставок в рукописи, которым я очень гордилась. Больше всего времени у него занимали поправки, и он бесконечно делал все новые и новые добавления.

Однажды зовет меня, и я вижу его измотанным и озабоченным.

– Дорогая Селеста, я заехал в совершенный тупик!

– Что случилось, сударь, что такое?

– Да, видите, у меня уже все поля исписаны, а надо исправлять и исправлять, не говоря уже о дополнениях. Просто не знаю, как тут быть. Пробовал вкладывать новые листки, но когда это попадет в типографию, они разлетятся во все стороны. Что мне делать?

Почти не задумываясь, я ответила:

– Сударь, если дело только в этом, тут нет никакой трудности.

– Как же так, Селеста? Нет трудности? Посмотрел бы я на вас в моем положении!

– Да нет, сударь, все очень просто. Нужно только, чтобы вы на своих листках оставляли сверху и снизу маленькие полоски, и я буду вклеивать их в нужные места. А вы можете писать сколько угодно, останется лишь загибать их. Ну, а в типографии пусть всю эту ленту разворачивают, чтобы последовательно набирать фразу за фразой.

Его лицо просветлело, он безумно обрадовался.

– И все это можно сделать? Дорогая Селеста, как я рад! Вы просто спасаете меня.

Он был так доволен, что рассказывал об этом всем подряд и даже упоминал в письмах, особенно к своим английским переводчикам Шиффам, и называл меня замечательной женщиной.

Вот от этого рукописи и раздулись. Одну, самую знаменитую, с такой длинной лентой, сложенной аккордеоном, показывали даже на выставках. В развернутом виде она имела длину метр сорок!

Я солгала бы, сказав, что знала, над чем именно он работает, кроме «Девушек в цвету», но по всем его повадкам можно было заключить о неизменной цельности всего труда, и, если ему и случалось непрерывно писать что-нибудь одно, например, завершая книгу, все-таки чаще он переменял свои романы в зависимости от возникавших изменений и дополнений, переходя от «Германтов» к «Содому и Гоморре» и от «Пленницы» к «Обретенному времени». Все это было настолько связано в его уме, что составляло, в сущности, единую книгу.

Меня поразила сказанная им однажды фраза по поводу вида Дельфта работы Вермеера. Это было уже незадолго до конца, после того как г-н Пруст побывал на выставкё в «Зале для игры в мяч». Он возвратился оттуда совсем без сил, а ночью с восторженным взглядом, словно эта картина все еще была перед его глазами, говорил мне:

– Ах, Селеста вы не представляете, какая тщательность работы, какая тонкость! Буквально каждая песчинка! Нежнейшие оттенки то розового, то зеленого... Как это все сделано! А мне нужно исправлять и исправлять, добавляя свои песчинки...

Но в нем самом тоже были и тщательность, и утонченность. Он не успокаивался, пока не докапывался до всех мельчайших подробностей. Вспоминаю, например, как дотошно выспрашивал Одилона, когда ему понадобились для книги крики улицы.

– Ведь вы все время на улице и должны прекрасно знать ее крики, а мне остается только то, что проникает сквозь закрытые окна. Постарайтесь прислушиваться, хорошо?

– Да, сударь, конечно, я узнаю.

И когда Одилон приносил все эти словечки мелких бродячих торговцев и ремесленников, надо было слышать его добродушный смех!

– Дорогой Одилон, как я вам благодарен...

И все они, эти крики, оказались в «Пленнице» именно такими, как их принес ему мой муж: «А вот улитки, два су за улитку, свежие улитки, прекрасные улитки! Шесть су дюжина!.. Свежайшие артишоки, прекрасные артишоки!» Или еще: «Лудить! Лудить! Лужу все подряд, хоть мостовую!..»

С каким упоением повторял он эти присказки. Из него прямо-таки струилась радость, и мы ощущали неповторимый аромат его сердца.

Для меня было истинным наслаждением и развлечением хоть как-то участвовать в его работе, поэтому я и сохраняла ту самую улыбку Джоконды, ощущая в себе благоухание луговых цветов.

И если я могла в чем-то помогать ему, то скорее всего лишь потому, что насквозь прониклась его занятиями, привычками и пристрастиями. Когда он звал меня, я почти всегда уже с первого взгляда, по тому, как он смотрел или поднимал руку, чтобы сделать какой-нибудь знак, сразу улавливала его желания. Он не успевал докончить фразу, и я уже говорила:

– Да, сударь, вы хотите это? Сейчас... И протягивала ему нужную книгу или тетрадь.

– Спасибо, дорогая Селеста, как вы только догадались? Но я и сама не могла бы объяснить этот какой-то непроизвольный рефлекс моей второй натуры. У меня не было ни малейших затруднений и, следовательно, никаких особенных заслуг. Быть рядом с ним, слушать его, разговаривать, видеть, как он работает, помогать ему по мере сил – вот наслаждение, подобное прогулке в лесах и полях, где повсюду открываются все новые бьющие ключом источники.

В то время я и сама не осознавала, насколько стала необходимой для него, до одного случая, происшедшего в конце 1921 года, когда во мне накопилась какая-то страшная усталость и мне стало казаться, что я плохо помогаю ему. Г-н Пруст тогда очень торопился со своей работой: ему требовалось все как можно скорее, и он к тому же сильно уставал. Я решилась сказать ему:

– Сударь, вам нужен человек с лучшей подготовкой. Вы сможете тогда диктовать и сделаете не только больше, но и скорее. Я тоже устала и нуждаюсь в отдыхе. У меня только единственная просьба – позвольте мне время от времени навещать вас.

Его лицо было скрыто в тени подушки. Он не пошевелился и лишь ответил:

– Дорогая Селеста, какие глупости!.. Я знаю, что вы устали. Я тоже. И очень. Ладно, мы вернемся к этому разговору.

Проходит немного времени, и он звонит:

– Селеста, когда вернется Одилон, попросите его зайти ко мне. Я прислала Одилона, и он все не выходил от г-на Пруста. Наконец, появился.

– Что ты так долго? О чем вы говорили?

– Да так, пустяки. Сама знаешь, биржа и все прочее... Но Одилон не умел притворяться и тут же добавил:

– Да, вот еще... Ты вроде сказала, что хочешь уйти, и он просил меня настоять на том, чтобы этого не было.

Я объяснила мужу, в чем дело: г-н Пруст, несомненно, считает, что я не так быстро все делаю, особенно когда ему случается диктовать мне для своей книги или что-нибудь искать. Но раз мы оба уже слишком утомились, в его же интересах найти себе более подходящего человека.

– Может быть, и так, – ответил Одилон. – Хотя он считает по-другому. Сказал, что понимает тебя, но попросил: «Одилон, уговорите ее остаться. Она знает все мои привычки и все мои бумаги. Если ей в помощь нужен еще человек, даже два или три, я возьму их. Но, главное, удержите ее. Так и скажите – если она уйдет, я просто не смогу работать».

Как ни странно, но тогда я не поверила ему, думая, что это всего лишь нежелание менять свои привычки. Тем не менее я осталась и никогда не пожалела об этом.

Единственно, кто помогал ему, кроме меня и моей сестры Мари, была еще моя племянница Ивонна, прожившая на улице Гамелен около месяца, чтобы печатать деловые письма и рукопись «Пленницы».

Все мои труды и заботы вознаграждалось уже одним только удовольствием приходить иногда по вечерам на звонок и видеть г-на Пруста довольным своей работой. Несмотря на усталость, его затененное лицо светилось доброй улыбкой.

– Ах, Селеста, как я устал.. Но вот, смотрите: одна, две, три...

Он показывал написанные страницы, поглаживая голову.

– Сегодня очень удачный день. Я хорошо поработал. Да, получилось совсем неплохо. Я доволен собой.

И мне было тоже приятно видеть eгo в хорошем настроении. Конечно, случались дни, когда дело совсем не шло, и он звал меня, прекратив свои занятия:

– Бедная Селеста, с меня хватит. Я старался, но все без толку. И очень недоволен собой.

Листы перед ним были все исчирканы поправками, и он уже не показывал их. Я утешала его:

– Ничего, сударь, завтра все пойдет хорошо.

Взглядом он благодарил меня с такой нежностью, что даже и в эти неудачные дни было какое-то удовлетворение просто быть рядом с ним, разделять и усталость, и сожаление и, несмотря ни на что, восхищаться им.