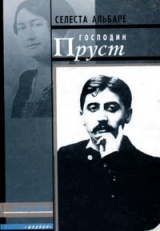

Текст книги "Господин Пруст"

Автор книги: Селеста Альбаре

Соавторы: Жорж Бельмон

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)

Господин Пруст

Предисловие

Сразу после смерти Марселя Пруста, бывшего уже тогда, в 1922 году, знаменитостью, возник настоящий ажиотаж вокруг свидетельств и воспоминаний той, кого он называл не иначе как «дорогая моя Селеста». Многие знали, что только она, единственная прожившая рядом с ним день за днем восемь наиболее значительных лет его жизни, хранила в своей памяти самое главное о личности, прошлом, друзьях, влюбленностях, понимании мира и о творчестве этого гениального больного. Знали и то, что целыми часами каждую ночь – а ночи заменяли для этого человека день, и утро начиналось у него в четыре часа пополудни – Селеста Альбаре пользовалась исключительной привилегией слушать и то, что приходило ему на память из прошлого, и сиюминутные впечатления, когда он приезжал из гостей; видеть его гримасы и слышать простодушный, как у ребенка, смех; и тут же он начинал говорить о какой-нибудь из глав своей книги. Никто, кроме нее, не видел его таким.

Селеста была в центре всего, и свидетельства ее самые важные. Тем не менее целых пятьдесят лет она не соглашалась нарушить молчание, говорила, что ее жизнь ушла вместе с Марселем Прустом. Как и он, затворившийся в своем творчестве, она хочет остаться наедине с воспоминаниями. Только там еще жив тот блистательный повелитель духа и чудовище тирании и добра, которого она «любила, терпела и которым наслаждалась». Пытаться передать все это, да еще, как ей казалось, неумело и неловко, значит совершить предательство.

И если в восемьдесят два года она передумала, то лишь потому, что увидела, как другие, не столь щепетильные, предают Марселя Пруста, не зная всего того, что было известно ей, давая волю избытку своего воображения, а, быть может, ради привлечения внимания к собственным мелким «интересным» гипотезам.

Пусть мне простят и мое собственное объяснение. Чтобы остаться честным перед самим собой, я должен сказать, что никогда не согласился бы стать эхом г-жи Альбаре, если бы уже через несколько бесед с нею – а они продолжались в течение пяти месяцев – не убедился в абсолютной достоверности ее откровенных рассказов. Ведь эта книга неизбежно заденет многие устоявшиеся идеи и навряд ли обойдется без скрежета зубовного. Поэтому я хотел быть уверенным в том, что не впаду в иную разновидность предательства – как я однажды сказал госпоже Альбаре, я не хочу создавать образ святого.

Семьдесят часов, потраченные при разговорах на одни только проверки и перепроверки, дали мне необходимую уверенность. Бывало, мы возвращались по семь или восемь раз к одному и тому же, то ли в связи с другими сюжетами, а иногда и совершенно неожиданно для нас самих. И ни единого раза я не заметил хотя бы малейшего противоречия. К тому же есть нюансы, которые не обманывают. Если читатель услышит в этой книге слышанное мною, я не сомневаюсь, что он различит здесь самый проникновенный из всех голосов – голос сердца.

Весь мой труд, когда я записывал говорившееся, и заключался в тщательном сохранении этого голоса и, конечно, в разделении на темы и главы. Следует сказать еще об одном,, что окончательно убедило меня: за те месяцы, которые последовали вслед за нашими беседами, наша книга рождалась не только благодаря этому голосу сердца; я жил тогда весь окутанный и пронизанный Марселем Прустом, и мне являлись чуть ли не настоящие видения. Не раз я был в полной уверенности, что это сам Пруст. Никогда до тех пор ни одна книга не порождала во мне столь ясного ощущения такого присутствия.

Жорж Бельмон

Я должен особенно поблагодарить здесь тех, чья помощь в исследованиях и проверках, столь необходимых для такого труда, воистину неоценима. Это Одиль Жеводан – дочь г-жи Альбаре, Сюзанна Кадар и Тортензия Шабрье.

I

Я УВИДЕЛА НАСТОЯЩЕГО АРИСТОКРАТА

Дочери моей Одили

Прошло уже шестьдесят лет, как я увидела его в первый раз, но все было как будто только вчера. Он часто говорил мне: «Когда я умру, вы будете все время вспоминать маленького Марселя, ведь никогда уже не найдется другого такого же». Теперь я уверена, что он был, как, впрочем, и всегда, прав. Я никогда не оставляла его, не переставала думать о нем и брать с него пример. Когда не спится по ночам, он как будто разговаривает со мной. А если случается что-нибудь и не знаешь, как тут быть, я спрашиваю себя: «А будь он здесь, что бы он посоветовал?» Я слышу его голос: «Дорогая Селеста...» – и уже знаю, как бы он ответил. Все, что случается со мной хорошего, посылает он, ведь он желал мне только добра, бывал так доволен, когда я радовалась чему-нибудь или когда ему хвалили меня. И если он был таким большим человеком на земле, разве может быть по-другому, и, кроме того, я уверена, что и там он остается вместе со мной.

Десять лет это не так уж долго. Но за эти десять лет с г– ном Прустом в его доме для меня прошла целая жизнь, и я благодарю судьбу, ведь я не могла даже мечтать о чем-нибудь более прекрасном. Я даже не понимала, что это такое. Просто жила со дня на день, и мне было хорошо. А когда говорила ему об этом, он отвечал:

– Послушайте, Селеста, но жить по ночам, все время, с больным, ведь это так тоскливо?

Я возражала, он посмеивался, но, конечно, понимал, что значит для меня такая жизнь. Это трудно выразить словами. Его шарм, его улыбка, манера говорить, подперев рукой щеку. Он задавал тон, как в песне. И когда для него остановилась жизнь, кончилась она и у меня. Но песня осталась.

Да, судьбе было угодно свести меня с ним. Могла ли я знать, выходя замуж, что это приведет меня к нему?

В 1913 году мне не было еще и двадцати двух, и я еще ничего не видела, кроме своего Оксилака, там, в Лозере, и нашего большого дома. Я просто обожала всех – и мать, и отца, и сестру, и братьев – и даже не думала о замужестве или о том, чтобы куда-нибудь уехать. Мой будущий муж, Одилон Альбаре, приезжал в отпуск к моим двоюродным сестрам. Это был очень приятный молодой человек с добрым круглым лицом и густыми усами по моде того времени. Он жил в Париже и работал на такси. Ему было на десять лет больше, чем мне, он родился в 1881 году. Я знала, что у него еще в детстве умерла мать. Может быть, моя любовь к матери и скрытая в нем печаль о его потере и сблизили нас.

У него была замужняя сестра, очень энергичная и властная, заменившая его братьям мать; в то время она держала в Париже кафе на углу улиц Монмартр и Фейдо. Ее звали Адель, по мужу г-жа Ларивьер, г-н Пруст упомянул о ней в одной из своих книг, – кажется, в «Обретенном времени». Моя сестра, к которой приезжал в отпуск Одилон, говорила, что Адель хочет устроить наш брак. Одилона я знала хорошо, он мне очень нравился, мы даже переписывались, но виделись не так уж часто, и мысль о замужестве мне и в голову не приходила. К тому же у нас в семье было какое-то предубеждение против Одилона. Даже за десять дней до свадьбы мой двоюродный брат говорил матери, что он совсем не подходит для меня из-за Парижа, что это слишком далеко. Тогда в провинции, особенно в деревнях, семьи жили вместе, и браки не отрывали их от земли. В конце концов Одилон сделал мне предложение, и оно было принято.

Мы поженились 27 марта 1913 года. Но буквально перед тем, как все семейство отправилось в церковь, почтальон неожиданно приносит Одилону телеграмму, и я вижу, как мой муж вдруг разволновался. Я его спрашиваю:

– Что случилось?

– Это один мой парижский клиент поздравляет меня и желает всяческого счастья. Конечно, это совсем необычный клиент, не такой, как все, но никогда бы не подумал, что ему придет в голову послать мне телеграмму.

И больше ничего мне уже не говорил.

Я видела, как он растрогался. Телеграмма, он мне ее показал, и вправду была очень трогательная. Я сохранила ее: «Примите поздравления, не пишу больше из-за гриппа и слабости; от всего сердца желаю счастья вам и всем вашим». И тут же подпись: «Марсель Пруст».

Так я впервые услышала о нем. Никогда, начиная с нашего знакомства и во все время жениховства, Одилон не проронил ни слова про него. Потом, уже днем, он сказал, что это один хороший клиент, которого он предупредил, уезжая из Парижа, что едет жениться и две-три недели не сможет приезжать за ним на такси, как обычно. Г-н Пруст спросил его:

– А куда же вы едете?

– На свою родину.

– И где ваша родина?

Одилон объяснил ему, но г-н Пруст спросил еще: А когда же свадьба?

Потом я узнала, что это его обычная манера выспрашивать, и, конечно, уже в тот момент поздравительная телеграмма была у него в голове.

После свадьбы, которую устроили как раз на Пасху, чтобы собраться всей семьей, мы все отправились в Париж и там вместе уже закончили праздники. Только для нас одних потребовался чуть ли не целый вагон. Я не спала всю ночь и помню, как страшно сердилась на мужа за то, что он, как и все другие, заснул и до меня никому не было никакого дела. А утром, выйдя на Лионском вокзале, среди всего этого дыма и людской толпы, суетящейся в поисках такси, почувствовала себя совсем потерянной. Наконец Одилон нашел машину. Помню, как мы проезжали мимо Французского Театра и муж, указывая пальцем, сказал:

– Смотри, там, внизу, это Опера.

– Я взглянула и, увидев только зеленоватую крышу, удивилась:

– Вот это?

У нас была маленькая квартирка в новом доме на Леваллуа, которую Одилон нашел с трудом. Как он потом объяснил, дело было в том, что ему очень хотелось жить поближе к одному кафе, которое закрывалось совсем поздно ночью из-за того самого человека, «его» г-на Пруста, который иногда звонил ему по телефону или оставлял записку до десяти, одиннадцати часов или даже до полуночи с просьбой заехать за ним. Раньше эти записки получала сестра Одилона Адель, г-жа Ларивьер, в своем заведении на улице Монмартр; но мужу больше подходила Леваллуа, там было удобнее ставить его такси; к тому же совсем рядом располагалось кафе-табак с телефоном, открытое до поздней ночи.

Наша квартирка была совсем новой, безупречно чистой и великолепно устроенной; не знаю уж почему – наверно, усталость, волнения и все вокруг меня совершенно незнакомое – но, едва войдя, я расплакалась. А потом заснула, как тюк.

Так у нас прошло недели две. Мне плохо спалось, и я с трудом привыкала к новой жизни; правда, меня поддержала вторая сестра мужа, Жюли Альбаре, по-матерински отнесшаяся ко мне. Я ничего не умела, дома нас с сестрой баловали, я не могла даже разжечь огонь, все делала наша матушка. Золовка давала мне советы и кое-чему учила – например, ходить за покупками, это очень важно, она брала меня с собой в магазины. Но, самое главное, мой муж был во всем очень деликатен, ему хватало на все и мягкости и терпения... В деревне я привыкла к тому, что двери никогда не запираются, и однажды захлопнула дверь, а ключ остался внутри. Пришлось идти к консьержке, и мы отправились с ней посмотреть, нельзя ли пробраться внутрь через окно кухни. Но тут пришел муж со своим ключом. Да вот беда – мой-то оставался изнутри в замке, и лезть в окно пришлось ему. Потом он только и сказал мне нежным голосом:

– Здесь, маленькая, все-таки не деревня. Постарайся не забывать про ключ.

Его слова показались мне упреком, и я заплакала.

Для меня все было плохо, хотя муж старался, как мог, угождать мне. Он постоянно приносил цветы, а однажды, благодаря его сестре Адели, мы побывали в Комической опере на «Миньоне» – к ней часто в кафе ходили артисты оперетты и приносили билеты. Во время представления муж спросил меня:

– Тебе нравится? Посмотри, как красиво.

Но меня все это пение только утомляло, и я ответила:

– Да скоро ли, наконец, они кончат?

Потом он всю жизнь смеялся над этим случаем.

Я была совсем еще молодая. Но муж никогда и ничем меня не обидел. Он ждал, пока я немного освоюсь, и первые две недели говорил мне:

– Ты понемногу привыкнешь, и тогда я займусь своей работой, но не раньше.

Прошли недели две апреля, и он сказал:

– Если хочешь, пойдем сегодня гулять на бульвар Османн и заглянем к г-ну

Прусту предупредить его, что он опять может вызывать меня; я уже пойду на работу.

Не торопясь, мы отправились пешком на бульвар Османн, 102 – не помню, заметила ли я тогда этот номер. На втором этаже дверь в кухню с черного хода нам открыл Никола Коттен, камердинер. Там же была и его жена Селина, также служившая у г-на Пруста. Оба очень милые, особенно он, и, как мне показалось, они обрадовались моему мужу. Но из-за своей застенчивости я была совсем не в восторге при виде новых лиц и хоть ради мужа изображала всяческие вежливости, но мне хотелось лишь одного – поскорее уйти. Помню, правда, большую плиту, где потрескивал огонь, и то, как вся кухня прямо-таки сверкала чистотой. Муж не хотел беспокоить г-на Пруста, а просил Никола только предупредить его о своем возвращении. Но Никола обязательно хотел сказать, что пришел Одилон.

Г-н Пруст вышел на кухню. Я всегда его таким и вспоминаю – в жилете поверх белой рубашки. Он сразу же поразил меня. Я увидела настоящего аристократа. Он был очень моложавый – тоненький, но совсем не тощий, с очень красивой кожей и ослепительными зубами. И, конечно, эта небольшая прядь, которая всегда спускалась у него на лоб. И удивительная элегантность и сдержанность в движениях, которую я часто замечала потом у астматиков, словно они берегли свои силы и дыхание. Многим он казался маленьким, но на самом деле был не меньше меня, а я совсем не коротышка – почти метр семьдесят два.

Муж поздоровался с ним и, поняв, кто я, он протянул мне руку и сказал:

– Мадам, представляю вам Марселя Пруста в неглиже, непричесанного и без бороды.

Я так засмущалась, что даже не могла взглянуть на него. Он сказал мужу еще несколько фраз, которые я не расслышала, потому что, не переставая говорить, он ходил по кухне, но чувствовала, как он рассматривает меня, однако в то же время ощущала и его деликатность, отчего смущалась еще более. Под конец он сказал:

– Ну, что же, Альбаре, когда вы мне понадобитесь, все будет, как раньше, если вы не против.

С этими словами он удалился, и мы тоже ушли.

Внизу узкой лестницы я спросила:

– Почему он сказал «без бороды»?

Улыбнувшись, Одилон объяснил:

– У него была великолепная черная борода, которая ему очень шла, но вчера он сбрил ее, ты не расслышала. Это он сообщил как последнюю новость.

Итак, муж вернулся на работу, а г-н Пруст снова стал вызывать его, когда ему было нужно куда-нибудь поехать. Он делал это по телефону. Если Одилон был дома, то сам спускался в кафе-табак, или там оставляли для него записку.

Муж много работал. Ему позволяли брать машину по своему усмотрению, а не отрабатывать часы; познакомившись с хорошим клиентом, он уже так и держался за него, потому что главным его желанием было обеспечить нашу жизнь и скопить денег. Когда мы поженились, он уже кое-что сэкономил и намеревался вскоре купить одно дело, как только я освоюсь с парижской жизнью. Иногда он приходил домой поесть, иногда нет, но всегда старался предупредить меня. Мало-помалу я стала привыкать. И к тому, что приходилось ждать его, хотя это было тяжело. Я все еще оставалась деревенской. И не то что я чувствовала себя одинокой, скорее как бы отгороженной от мира. Все-таки у меня была его сестра, но я не очень-то любила бывать в этих кафе. Да, еще его младший брат Жан, тоже приехавший в Париж. Он и его жена держали кафе на углу улицы Виктуар и Лаффит. Они с мужем обожали друг друга, Жан был очень мягкий и остроумный. Одилон говорил мне: «Пойди на Лаффит, к Жану. Там ты привыкнешь к делам для нашего будущего». Но это все то же кафе, и я предпочитала дожидаться его дома. Муж работал по ночам и часто уходил очень поздно, между десятью и полуночью. Соответственно и возвращался, так что в общем спала я совсем мало и, еще не подозревая о том, приучалась к своему будущему существованию, когда все трое, г-н Пруст, мой муж и я, будем жить совсем навыворот.

Прошло лето. Г-н Пруст по своему обыкновению уезжал в Кабур, а возвратился в сентябре и снова стал вызывать мужа.

Как-то к концу октября он спросил Одилона, привыкает ли его молодая жена. Одилон ответил:

– Не так чтобы очень хорошо. Не знаю, как будет дальше, но она не любит выходить из дома. Я все говорю ей, пусть съездит повидать семью, чтобы хоть отвлечься от этих ожиданий моего возвращения. Она съездит, но не надолго. А я все на работе и на работе. Сами знаете, иногда нет времени заехать перехватить что-нибудь. А тогда и она не ест и не спит. Не думаю, что ей не хватает только деревенского воздуха.

Г-н Пруст сказал ему:

– Ваша молодая жена просто скучает по матери. Вот и все.

Подумать только, как это он догадался, откуда взял, удивлялась я, еще совсем его не зная.

Но это не все. Он сказал Одилону:

– Если вам мало только семьи, надо найти что-то другое, чтобы она не сидела все время дома. Я, кажется, придумал. У Грассе вышла моя книга «В сторону Свана», и я сейчас надписываю экземпляры для своих друзей. Если ваша жена захочет, то может брать эти книги и разносить их по адресам. Может быть, это и развлечет ее.

Рассказав об их разговоре, муж добавил:

– Если это тебе нравится, соглашайся. А если нет, никуда не ходи. Но он предложил только чтобы сделать тебе приятное, это уж точно. С другой стороны, может быть, и ему тоже будет приятно.

Он даже настаивал, хотя и не очень, и я в конце концов сказала:

– Хорошо, я пойду.

Помню, что он еще предупредил меня:

– Ты сама увидишь, г-н Пруст очень обходительный. Постарайся, чтобы он остался доволен, ведь он все замечает. Но такого милого человека ты нигде не увидишь.

Вот так все и началось. Потом я его лучше узнала и поняла, но никогда не забуду, как он сразу же разгадал меня. Сама я почему-то не чувствовала, что мне скучно одной, когда мужа не было дома. Да и мать, и вся семья не казались мне столь уж необходимыми, я с ними переписывалась. Одилон окружил меня вниманием, он, такой добрый, по-своему заботился обо мне. И вот только г-н Пруст, а не кто другой, понял, что если я еще по-настоящему и не тоскую, это все равно придет. И про мою мать он сказал в сущности верно. Как бы ни баловал меня муж, это было все не то. На Леваллуа наша квартирка выходила во двор, а в Оксилаке дом был не просто большой, а весь наполненный воздухом, непрестанным движением, окруженный полями, и соседние горы эхом вторили веселым голосам. Вот все это и почувствовал г-н Пруст.

Уже потом и за это, и за многое другое в его наблюдательности не только со мной, но и с другими я называла его волшебником, а он, глядя на меня своим глубоким, проницательным взглядом, как бы стараясь оценить мою искренность, спрашивал:

– Вы действительно так думаете, Селеста?

Но, мне кажется, это было ему приятно.

II

В ОБЛАКЕ ДЫМА

Так я отправилась разносить пакеты с надписанными книгами. Со своей Леваллуа я приехала на автобусе, это совсем не утомительно – мы жили не так далеко от Пор д'Аньер. Я поднялась по той же узенькой лестнице, и в кухне мне был уже приготовлен пакет. Г-на Пруста я так и не увидела, только Никола Коттена, камердинера.

Его жены Селины не было; г-н Пруст, которому она казалась слишком нервной, отправил ее немного отдохнуть.

Но была еще одна молодая пара, занимавшая тогда, в эпоху бульвара Османн, одну комнату: Альфред Агостинелли со своей подругой Анной. О нем много говорили в связи с г-ном Прустом, к этому я еще вернусь. Тогда я знала только, что Агостинелли, как и мой муж, один из шоферов г-на Пруста. Он был из Монако и недавно уезжал на Лазурный берег, а теперь возвратился вместе с Анной, но стал уже секретарем и перепечатывал рукописи г-на Пруста. Впрочем, я знала их совсем мало.

Пакеты с книгами укладывал Никола и делал это чрезвычайно тщательно, это был очень аккуратный человек. Обертка выбиралась разная: если пакет предназначался женщине – розовая, а для мужчин – голубая.

Никола сказал мне:

– Так велел г-н Марсель.

Потом объяснил, что я должна с ним делать:

– Этот оставьте у консьержки.

Или:

– А этот в собственные руки.

Но чаще всего так:

– Здесь есть письмо, отдайте его вместе с пакетом.

Он посоветовал мне взять экипаж – так будет удобнее, ведь я совсем не знала Парижа.

В то время еще было много лошадей: фиакры, небольшие двухместные кареты; меня это привело в восторг, ведь я почти никогда не ездила на такси. Помню только один раз, надо было отвезти книгу с письмом для графини Греффюль. Я запомнила из-за того, что потом мне было очень стыдно и неловко: графиня жила на улице Асторж, как раз по другую сторону бульвара Османн, но я этого не знала, а шофер промолчал. Когда я рассказала Никола, он только посмеялся, успокоил меня, что тут не о чем говорить, и, как всегда, отдал деньги. Всякий раз, развезя книги, я возвращалась на бульвар Османн, и он спрашивал:

– Сколько вы наездили?

Я говорила, и он отдавал деньги, ничего больше не спрашивая; судя по всему, так у них было принято.

Наконец, все книги были разнесены. Вот тогда и проявилась доброта и обходительность г-на Пруста, – ведь он никогда ни о чем и ни о ком не забывал.

Он сказал моему мужу:

– Ваша жена, если захочет, может и дальше приходить, – возможно, понадобится отнести какое-нибудь письмо.

Но со свойственной ему деликатностью он начал с того, что спросил Одилона:

– А вашей молодой жене нравятся такие поездки? Ей не скучно? Это и вправду развлекает ее, как мы думаем?

Только когда муж поблагодарил его за заботливость и уверил, что нет, я нисколько не скучаю, он предложил мне приходить.

– Ну и хорошо, пусть она приходит с сегодняшнего дня. Если будет письмо или что другое, она возьмет его; если нет, – уйдет, и дело с концом, во всяком случае это заставит ее выходить из дома.

Так, начиная с того же дня, я стала бывать там каждый День.

Мы поменяли квартиру, но в том же доме на Леваллуа, теперь окна выходили на улицу, стало больше воздуха, я могла видеть восход солнца и, быть может, поэтому стала лучше спать. Я ездила на автобусе от Пор д'Аньер до Сен-Лазара, а потом пешком к бульвару Османн по улицам Пепиньер и Анжу, это совсем недалеко. Если никаких писем не было, я не обязательно сразу же возвращалась; раз уж пришлось выехать в город, можно было воспользоваться этим, чтобы зайти к какой-нибудь из сестер мужа. Иначе говоря, замысел г-на Пруста осуществился; его самого я больше тогда не видела, но он как бы незримо направлял меня из глубины своей квартиры.

Как переменилось для меня время с того дня, когда я узнала его, и за все эти прожитые рядом девять или десять лет с 1913-го до его смерти в 1922-м, в которые были написаны его главные книги. Это время кажется мне то одним годом, то целой жизнью, а первый период, пока я еще по-настоящему не вошла в его дом, или слишком долгим, или совсем коротким, как оно все-таки и было на самом деле.

Я солгала бы, сказав, что могу с точностью до дня, или недели, или даже месяца назвать все даты этого периода, от конца 1913-го до объявления войны. Но как все происходило, все до мелочей, у меня в памяти, а ведь это и есть самое главное. Что толку знать, в понедельник или во вторник я впервые вошла в комнату г-на Пруста? Это ничего не меняет по существу, ничего не прибавляет и не убавляет.

Целых пятьдесят лет я отказывалась написать историю моей жизни рядом с г-ном Прустом, потому что сама себе дала слово. И если в конце концов решилась, то лишь потому, что слишком много о нем написано неправильно и даже просто вранья теми людьми, которые знали его много хуже меня или вообще не знали, разве что по книгам и сплетням. И чём дальше, тем больше искажается его образ, иногда даже совсем непреднамеренно, из одной предвзятости, но часто только от желания показать себя. А какой интерес может быть у меня в мои восемьдесят два года говорить неправду? Я ни разу не солгала г-ну Прусту при его жизни и не собираюсь лгать теперь. Ведь это было бы ложью ему самому. Прежде чем уйти, я хотела бы только одного – по мере своих сил восстановить его образ. Больше ничего.

Так вот, на первых порах я какое-то время была «курьером». Все шло, как тогда с пакетами: я приходила, брала уже приготовленное, возвращалась, Никола отдавал мне деньги, и я шла домой. Или заходила куда-нибудь.

Потом – кажется, в декабре того года, 1913-го, – дела на бульваре Османн как-то разладились. Книга г-на Пуста появилась в магазинах, о ней говорили, но я про это ничего не знала. Альфред Агостинелли и Анна опять уехали на Лазурный берег.

Но, самое главное, жена Никола, Селина, заболела; ее положили в больницу и назначили операцию. Для меня это был поворот в жизни. Но сначала надо сказать о супругах Коттен. Характер г-на Пруста и его отношение ко всему, да еще при такой жизни, не только больного, но и почти уже отшельника, требовали огромной заботы, аккуратности и тщательности; к тому же он все замечал. Квартира на бульваре Османн была замкнутым миром, где очень много значила жизнь людей, окружавших г-на Пруста.

Еще до четы Коттен была Фелиция, старая служанка их семейства; может быть, она появилась у его родителей и после рождения г-на Пруста и его брата Робера, но, кажется, жила у них еще прежде того. Я знала ее только по рассказам г-на Пруста. Судя по всему, она была великой кулинаркой и всех баловала своими рецептами. Он часто вспоминал ее вареную говядину: «А студень был совершенно прозрачный. Такой вкусный!.. Вы и представить себе не можете!» Это знаменитое мясо вошло даже в его роман. Фелиция была высокая, худая и держалась с достоинством. Иногда она одевалась в народный костюм: «Если бы вы ее видели в этом великолепном наряде!». После смерти матери г-на Пруста, последовавшей почти сразу за кончиною отца, Фелиция переехала с г-ном Прустом в Версаль, куда он удалился на несколько недель, а потом устраивала его на бульваре Османн и оставалась там до появления Никола.

Никола Коттен тоже служил в их семье, откуда ушел на место крупье в модном тогда Английском клубе. Г-жа Пруст постоянно говорила сыну, чтобы он больше никогда не брал его:

– Марсельчик, если Никола захочет вернуться, не соглашайся. Он очень мил и приятен, но в этой своей должности крупье научился допивать бутылки, и это уже совсем не тот человек.

И когда, наконец, Никола стал просить г-на Пруста взять его обратно – как предвидела его мать, – Фелиция вспомнила о ее предостережении и сказала, что, если его возьмут, она уйдет. Так она и сделала. Я не сомневаюсь, что г-н Пруст решил взять Никола из приверженности к той жизни, которая у него была при родителях и которой он так дорожил. А Фелиция стала уже совсем старой, и тем более никто не смог бы быть таким камердинером, как Никола: вышколенный, заботливый, всегда на своем месте и с чувством собственного достоинства. Но г-н Пруст нашел его ужасно переменившимся. Потом он рассказывал мне:

– Сначала я подумал, что он болен, и даже испугался, как бы мне не заразиться. Пришлось вызывать доктора Биза осмотреть Никола.

Этот доктор Биз был его врачом. После осмотра он успокоил г-на Пруста: Никола здоров и не заразен; просто у него изношенное сердце, которое надо беречь. Это было тем более странно, что за все время, когда я его знала, он был свеженький, как роза. Г-н Пруст взял его, а поскольку Фелиция ушла, да Никола успел еще и жениться, появилась и его жена, Селина. Они жили в комнате на бульваре Османн с 1907 года. Уже потом я узнала, что г-н Пруст сказал Никола:

– Я вас беру на одном важном для меня условии: чтобы у меня была возможность выходить из дома, когда мне захочется.

Это означало, что у Никола никогда не будет отпуска. Но он не понял смысла этих слов и, очень смутившись, отвечал:

– Да что вы, г-н Марсель, вы же знаете, что всегда совершенно свободны!

Помню, как тогда удивила меня эта манера Никола говорить «г-н Марсель».

Когда я спросила его об этом, он объяснил:

– У них в семействе профессор Адриен Пруст был «г-н Пруст», а чтобы отличить сыновей, их называли «г-н Марсель» и «г-н Робер». У меня так и осталась эта привычка.

Никола позволял себе некоторые вольности в выражениях, сохранившиеся еще от службы у родителей г-на Пруста. Помню, я как-то пришла к ним и сидела на кухне, когда он появился с брюками в руках вне себя от ярости и, показывая их, сказал:

– Вот полюбуйтесь, я так старался отгладить складку, а этот растяпа замочил их, когда мыл ноги. Теперь делай все заново.

Такая манера казалась мне странной и даже шокировала из-за незнания тогдашних отношений. Удивляло меня и кое-что другое. Часто, например, когда я уходила, Никола просил:

– Вам не трудно по пути забросить это в «Божоле»?

«Божоле» – так называлась винная лавочка на улице Аркад.

Хозяин, толстяк, не отличавшийся вежливостью, брал у меня конверт, полученный от Никола, и кидал в корзину к другим конвертам. Я плохо понимала, что все это означает, но ни о чем не спрашивала, ведь меня его просьба нисколько не затрудняла. К концу дня Никола начинал нервничать, принимался крутить прядь волос на лбу и поглядывать на часы. Наконец, говорил:

– Я на минутку, за газетой. Если он позвонит, я сейчас...

И, действительно, всегда возвращался бегом, заглядывая в газету, неизменно на одну и ту же страницу.

Только потом, когда я рассказала об этом г-ну Прусту, он, посмеявшись, объяснил мне:

– Так вы не поняли, Селеста? Вы относите его пари, а хозяин «Божоле» – это, как теперь говорят, «бук»[1]

[Закрыть]. Поработав крупье, бедняга Никола не только научился допивать бутылки, он еще пристрастился к игре.

Все это не мешало ему оставаться таким же милым и преданным, и я понимаю привязанность к Никола г-на Пруста. Мне самой никогда не приходилось жаловаться на него. Другое дело Селина.

По просьбе брата ее устроил в больницу г-н Робер Пруст, уже получивший известность как ассистент профессора Подзи, который сам ее оперировал и лечил. И, естественно, г-н Пруст сразу же заявил Никола:

– Придется нам как-то устраиваться, чтобы вы могли каждый день навещать жену. А может быть, попросим г-жу Альбаре, если ей не трудно, приходить на время, когда вы будете в больнице?

Я ответила, что с удовольствием помогу им. Вот так я и привязалась на эту цепь.

Было договорено, что я буду приходить к двум часам, когда г-н Пруст отпускал Никола, и заниматься на кухне до его возвращения в четыре или в пять, а потом уходить.

Никола все мне объяснил очень подробно. К моему приходу г-н Пруст уже выпьет свой утренний кофе, и тут мне нечего беспокоиться. Единственно, иногда «г-н Марсель» выпивал через какое-то время и вторую чашку, для которой оставляли еще один круассан. На этот случай или если я понадоблюсь «г-ну Марселю» для чего-то другого, он показал мне на стене большого коридора табло с черными лунами, по одной для каждой комнаты; он позвонит два раза – и одна из лун станет белой, всегда та же самая, от его комнаты. Если круассан еще оставался, я буду знать, что делать; если нет, – надо пойти спросить.