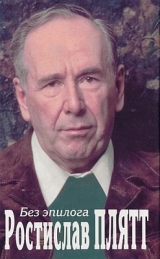

Текст книги "Без эпилога"

Автор книги: Ростислав Плятт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)

Александр Эскин

Как-то мне предложили откликнуться на книгу A. M. Эскина «В нашем Доме». Я охотно согласился и решил, что буду писать не отклик на книжку, а отклик на «Эскина» как личность. Я нежно любил его, мы дружили, в момент написания статьи он был жив и здоров. Так я его и описал. Сегодня его уже нет с нами. Но, включая эту статью в книгу, я не хотел вспоминать о нем как об ушедшем. Пусть он поживет в ней как действующий человек.

Я очень не люблю объективные предисловия или послесловия. И объективные рецензии – тоже. Хотя умом понимаю их полезность. Мне по душе пристрастное (влюбленное или гневное) отношение к рецензируемому объекту. И именно в такой вот позиции оказался я сразу же по прочтении в рукописи книги A. M. Эскина «В нашем Доме», на которую мне было предложено откликнуться.

Ну, судите сами, при моей любви и привязанности к моему Дому актера, к моему другу Эскину – способен ли я на что-либо «объективное»? Тем более, что, читая книгу, я перелистывал и страницы собственной жизни.

Хотя открытие Дома актера пришлось на ту пору моего возраста, которую, увы, нельзя вспоминать как годы студенческие, я с полным основанием могу назвать наш Дом вторым университетом. А лучше так – школой жизни. Ибо нам, актерам, была там предоставлена щедрая возможность узнавать жизнь своей страны в живом общении с лучшими представителями всех профессий, составляющих советское общество. И, с другой стороны, быть пропагандистами советского театрального искусства, приучать наших зрителей к более точному и тонкому пониманию специфики театра и его задач. И совершать все это в той атмосфере «домашности» и непринужденности, какую мы мечтали завести у себя в Доме и завели. А ведь именно в такой атмосфере человек раскрывается наиболее полно и обаятельно. Поэтому часы наших встреч с космонавтами, колхозниками, рабочими передовых московских предприятий, учеными, врачами, военными были часами неожиданных раскрытий и узнаваний, неизмеримо более существенных, чем те, которые можно почерпнуть, слушая лекции или изучая специальную литературу. И мы не оставались в долгу перед гостями, мобилизуя для этого все силы ума и сердца.

Так цементировался, срастался актив Дома актера. И даже – о, магия актерского Дома! – даже сам Михаил Иванович Жаров, знаменитый Жаров, популярный Жаров, выбранный уже пятнадцать лет тому назад общественным директором Дома, Жаров, который в силу своей легендарной занятости (вряд ли меньшей, чем в дни его молодости, не берет его время!) вполне мог бы в роли общественного директора быть только символической фигурой из почетного президиума, тем не менее фактически является одним из руководителей Дома, одним из самых азартных представителей актива, с какой-то детской непосредственностью стремящимся участвовать чуть ли не во всех начинаниях, ревниво оберегающим свое право открыть то-то, выступить тогда-то.

Словом, гражданский энтузиазм, без которого немыслим облик советского актера, выковывается здесь и здесь же ищет выхода. А если учесть при этом масштаб деятельности всех секций Дома, работа которых давно перешагнула столичные рамки, и его международные связи с крупнейшими прогрессивными деятелями зарубежного театра, станет ясным, что трудно переоценить общественно-политическое значение Дома актера, заменившего собою актерский клуб старой формации.

Вот почему и книга «В нашем Доме» представляется мне интересной не только для нашего «узкого» круга. Я убежден, что ей обеспечен читательский интерес людей самых разных профессий хотя бы потому, что, пожалуй, не найдется такой профессии, которая в чьем-либо лице не была представлена в Доме актера. И вот именно читателям не из нашего цеха мне хочется рассказать об авторе этой книги, столь широко известном в мире театральном.

Я всегда теряюсь, когда ищу точное слово или несколько таких слов для определения деятельности Александра Моисеевича Эскина. По званию он – заслуженный работник культуры РСФСР, по должности – директор-распорядитель Центрального Дома актера Всероссийского театрального общества. Но главное заключается в том, что он – Эскин. Рассказывают, что, когда в Художественном театре подбирали название для должности виднейшего нашего театроведа П. А. Маркова, к тому времени уже пленившего Немировича-Данченко своей многосторонней деятельностью, Владимир Иванович выразился так: «Это не столь важно. Назовем ее (должность) просто – Марков». Так вот, как бы ни назывался по должности в Доме актера автор этой книги, это не важно. Эскин – это Эскин. И представить себе Эскина без Дома актера – невозможно. Как и Дом актера – без Эскина.

Мне бесконечно мила категория людей, которые, по тем или иным причинам не став практическими деятелями театра, отдают всю свою жизнь служению… деятелям театра. Это уже тема не должности, а призвания. Вот Эскин на то призван. Еще будучи студентом-медиком, он влюбился в театр, в людей театра и… погиб, пропал для всего остального навсегда. Как назвать такого человека – фанатиком театра? Энтузиастом? Болельщиком? Можно так и этак назвать – не в этом суть: Эскин есть Эскин.

Кстати сказать, он сам вспоминает, как еще в студенческие годы, благословенный Вахтанговым (!), чуть было не стал на актерскую стезю, но, убоявшись, отринул ее от себя, чему и рад. Не будем гадать, правильно ли поступил тогда Александр Моисеевич, тут важно другое: от себя-то он актерскую долю отринул, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, всеми корнями своими сросся с актерской жизнью – не дышалось ему в иной среде. И когда настало время для организации Дома актера, кому же, как не Эскину, было взяться за это дело.

Александр Моисеевич с законной гордостью перечисляет в разных главах книги имена активистов Дома актера. И заметьте, с какой подкупающей влюбленностью в само дело, в атмосферу Дома актера и в людей, ее создающих, ведет он свой рассказ. Но он скромно умалчивает о собственной роли в мобилизации этого актива. А ведь надо обладать особым умением, чтобы вызвать к действию потенциальную активность патриотов Дома, направить ее в нужную сторону, распределить, сочетать – словом, организовать. Он владеет этим умением в совершенстве.

Эскин у себя в кабинете, за письменным столом, с прижатой к уху телефонной трубкой, взятой левой рукой, в то время как правая делает необходимые записи, – словом, Эскин, «колдующий» над очередным календарным вечером, – это тема для специального очерка, весьма любопытного в психологическом отношении.

В моменты высших организационных напряжений кабинет директора-распорядителя Дома актера напоминает мне капитанскую рубку в те минуты, когда прокладывается курс корабля по трассе, полной опасных рифов. А рифов много: это и различные оттенки наших сложных актерских характеров, это иногда и игра самолюбий, и всеобщая занятость, и инертность приглашаемого гостя, и какие-то бюрократические неполадки… И вот – кого-то надо очаровать, кого-то упрекнуть, кого-то убедить в том, что именно он, и только он должен сегодня показаться на сцене Дома актера… А еще надо сообразить, какое сочетание людей наиболее выгодно для сегодняшнего вечера, и т. д. и т. п. И Эскин чарует, упрекает, убеждает, иногда с ходу подключая к телефонному разговору кого-либо из своей гвардии, по счастью находящегося тут же… А иногда договаривается, что делегация Дома актера лично явится туда-то и тогда-то… Мощная делегация создается им тут же, и тогда вступает в силу почти беспроигрышный ход, который автором книги формулируется так: «Попробуйте не принять Жарова или отказать ему в его просьбе». А не сможет Жаров – «встанут новые бойцы»! Актив на такие призывы откликается быстро и безотказно.

И вот наконец все рифы обойдены, корабль Дома актера вплывает в чистые, уже не замутненные воды – вечер обеспечен. Впереди – многоголосый шум переполненного зрительного зала, всё и все – на местах, хотя предстартовое волнение еще не сошло с лиц незаменимых помощниц Эскина – Адриенны Сергеевны Шеер и Галины Викторовны Борисовой (самых высоких слов заслуживает деятельность этих энтузиасток Дома актера, да и не только их одних!). Но вот покой осеняет и их лица, и это значит, что занавес можно открывать…

Так что актив активом, но насколько труднее работалось бы всем нам, не будь рядом с нами Эскина с его штабом и таких качеств Александра Моисеевича, как приятельство или знакомство почти со всей театральной Москвой и со многими деятелями театральной периферии, умение «подбирать ключи» к людским сердцам и… личное обаяние.

И я, с удовольствием посматривая на высокую, по-прежнему статную, осанистую фигуру нашего динамичного директора-распорядителя, вглядываясь в его веселые голубые глаза, слыша его легкий и звонкий голос, думаю при этом, что хоть и обозначил он в конце книги свой солидный по цифре возраст, но… Эскин остается Эскиным!

И в заключение небольшое лирическое отступление. Разбираясь время от времени в своем домашнем архиве, я с особым чувством – в нем и юмор, и грусть – заглядываю в коробку из-под «Казбека», где лежат уже, так сказать, заржавевшие мои «боевые доспехи» – пенсне, бородки и усы. Когда-то это были обязательные атрибуты незадачливого горе-лектора, о котором так подробно вспоминает в одной из глав Александр Моисеевич. Боже мой, с каким упоением готовил я, а часто сочинял его белибердовые речи и в каком веселом и озорном самочувствии поднимался на трибуну Дома актера, чтобы ошеломить ими аудиторию. И меня обрадовало, что в серьезной книге Эскина актерскому «баловству» отведено солидное место.

В свое время, когда решались формы жизни Клуба театральных работников, Иван Михайлович Москвин резко выступал против «кастовости» театрального клуба, где актеры варятся в собственном соку, и предлагал взамен ту структуру клуба, которая и осуществилась – сперва в Клубе мастеров искусств, а затем и в Доме актера. Мне кажется, что «из контекста прожитых лет» Александр Моисеевич удачно выбрал все то, что наиболее ярко и объемно показывает жизнь клуба вот такой новой формации. Но без юмористической стороны нашей жизни, конечно, картина была бы неполной. И это относится не столько к «капустникам», участники которых играют для зрителей, сколько к «посиделкам», к этому блаженному часу игры для себя. Конечно, тут возникает невольная «кастовость», так как «посиделки» устраиваются для ограниченного количества активистов Дома, но это далеко от понятия «вариться в собственном соку». Нет, это можно назвать соревнованием талантов. Тут изощряются в фантазии, остроумии, выдумке. Тут отдыхают в веселой беседе, встречаются друг с другом актеры, разобщенные работой в разных театрах. Тут, наконец, дают выход юмору и озорству, по тем или другим причинам не истраченным у себя в театре, тут, если хотите, – и это отмечает автор – и актерский тренаж. Вот представьте себе.

И очень хорошо, что «посиделки», скрытые от глаз широкого зрителя, так весело и подробно представлены Эскиным широкой читательской аудитории.

Если же моя коробка из-под «Казбека» вызывает во мне и грустные мысли, то что ж… Это естественные раздумья о движении поколений, о том, что сам я принял эстафету юмора от старших товарищей и с течением времени в свою очередь уступил место более молодым. И тем не менее пенсне, усы, бородка лектора будят во мне нечто, очевидно, похожее на самочувствие отслужившего свой срок циркового коня, который, уже на покое услышав бравурный марш, начинает радостно бить копытом!

Однако позвольте! Что же это за отходную себе я сейчас написал?! Ведь вот как далеко завело меня лирическое отступление… Нет, нет, во всяком случае, сейчас я вовсе не собираюсь быть отставным конем! Ведь это же я, я, и так недавно, месяца три назад, будучи совсем не в форме, больным и вялым подошел дома к телефону и услышал голос Эскина. Он сообщал мне, что на январских «посиделках», по сценарию пародирующих петровские ассамблеи, я должен… – именно я, только я («Кто же еще может это сделать?!» – чаровал меня эскинский голос, с теми особыми модуляциями, идущими в дело, когда ему необходимо подавить волевые импульсы намеченной им «жертвы») – я должен в качестве императора Петра I открыть «посиделки», прорубив окно в Европу.

И что же? Преодолев хворь и хандру, опаздывая к сроку после трудного и тяжелого спектакля у себя в театре, я все-таки взлетел на милый моему сердцу 5-й этаж дома № 16 по улице Горького, лихорадочно начал примерять приготовленные треуголки и петровские парики, с ужасом обнаружил, что забыл достать усы (Петр I без усов!!), и соорудил их, отхватив ножницами прядь волос от какого-то еще парика, в то время как Леонид Осипович Юровский, администратор Дома актера, – разве не мило, что он был сейчас и костюмером, и реквизитором – окутывал мой пиджак императорской голубой лентой. И я поспел, поспел к сроку и под звон радиоколоколов прорубил бутафорским топором огромный бумажный занавес, за которым томились участники дальнейшей программы…

Спеша домой, я ощущал себя вполне здоровым, а жизнь прекрасной! О целительная магия нашего Дома актера! Ну как не поблагодарить его еще раз и за это?

Иосиф Юзовский

Я очень любил Иосифа Ильича Юзовского. Однажды возникнув, он с тех пор всегда занимал положение мэтра в мире театральной критики. Омерзительная история с «антипатриотической группой театральных критиков», одним из «лидеров» которой он был объявлен, сильно подточила его жизнь и, думается, ускорила его смерть. Я очень торопился с этой своей рецензией на его книгу. Мне хотелось, чтобы он ее прочитал, но… не успел. Посвящаю статью его памяти.

«…Слышен знаменитый бабановский голос…» Это не строка из поэмы, нет, это Юзовский пишет о Бабановой в роли Джульетты. Сейчас она «выпорхнет» на страницы его статьи. Он этой предварительной фразой настраивает слушателя, то бишь читателя, на волну пристрастной и преданной любви к дару актрисы, любви, столь свойственной ему самому, Юзовскому, театральному критику, вы подумайте только!

И уж если оправдание и смысл мхатовского «Тартюфа» видятся критику в ослепительной игре Топоркова – Оргона, то и статья о «Тартюфе» переполнена этим его, Юзовского, ощущением; это рвется из статьи, так сказать, наружу, она пестрит восклицательными знаками и восклицательным же знаком заканчивается: «Взгляните на Топоркова. На Топоркова!» Тут и не пахнет объективным рецензентским покоем, тактическими умолчаниями и осторожностью похвал – Юзовский в восторге от Топоркова, он это показывает и доказывает, и вербует нас в союзники, и вы, еще не видев спектакля, склонны завербоваться, ибо вы уже видите, ощущаете образ, столь ярко и объемно описанный критиком.

Критик… Я вот употребляю это слово, и сам Иосиф Ильич часто называет себя так, а между тем оно не точно определяет профессию Юзовского. Да, он и театральный критик, но и новеллист, очеркист, публицист, горьковед, наконец, фельетонист; он так и пишет о театре, оборачиваясь то той, то другой стороной своего незаурядного писательского таланта, глядя по тому, чего заслуживает избранный им объект: утверждения или отрицания, слов восторженных или гневных, язвительного развенчания или просто иронической шутки.

Тем-то и хорош сборник «Зачем люди ходят в театр…», что эти грани Юзовского показаны в нем с достаточной полнотой. Объектов у Юзовского столько, что диву даешься! Тут и рецензии как таковые, и писательские раздумья, и военный дневник, и фронтовые очерки, и изящные портреты Станиславского и Немировича-Данченко, и пространная статья о юном зрителе, демонстративно наивная по форме и коварная по подтексту (о, тут у Юзовского «хитрые» цели!), и обзорные статьи… Юзовский – поэт актера, с этого я и начал, но у него неподдельный интерес ко всему, что составляет понятие «театр». Все, все в этой сфере привлекает к себе его внимание: и драматургия, и режиссура, и работа художника, и атмосфера кулис, и проблемы, связанные со зрителем и его реакциями, и то, как преданно следит за ходом спектакля пожилая билетерша на премьере у ермоловцев, и, кажется, сам воздух театра, которым он дышит с наслаждением… До всего ему есть дело!

И вот уж кто не подвержен «табели о рангах» в области искусства! Мария Миронова в эстрадном спектакле «Кляксы» описана с тем же блеском и, главное, с тем же уважением к таланту актрисы и восторгом от него, с каким созданы портреты Глизер в роли шиллеровской королевы Елизаветы или Коонен в «Мадам Бовари». Юзовскому до всего есть дело, было бы талантливо! Однако он далеко не ангел. И язвительным, и гневным Юзовский бывает довольно часто. Таков уже склад его темперамента, крайне активного, ершистого. Он отрицает не нравящееся ему с категоричностью, равной его восторгу в противоположных случаях. И не вследствие дурного характера, так же как и восторги его не есть плод отвлеченно-эстетической умиленности. Ему нравится то, что сегодня пригодится советскому искусству, и по мере чтения книги все больше ценишь гражданственность его позиции, его активность созидателя, с неуемной энергией борющегося за новое в искусстве, в человеке и его вкусах. Юзовскому нравится Погодин, это то, что нужно. Но Погодин атакован, да и пришла пора «объяснить» его оппонентам, а в чем-то и ему самому… И вот спокойное течение статьи, озаглавленной «Мой друг», вскоре же нарушается полемическими зигзагами! Юзовский «выясняет отношения» по широкому фронту с привлечением имен Афиногенова, Киршона, Ромашова, он – в бою, он отвоевывает Погодину позиции в советской драматургии, и полемический азарт распирает его мирно озаглавленную статью…

То же – вокруг «Дамы с камелиями». Видно, что Юзовский органически не принимает этот опус. И вот он начинает атаку, воюя с Мейерхольдом за Мейерхольда же. Локальной постановки вопроса он, как всегда, не признает, и вот уже вовлечен в битву Вс. Вишневский, ибо Юзовскому необходимо разгромить выступление последнего против… той же «Дамы с камелиями», и именно потому, что в нем Вишневский зачеркнул всего Мейерхольда, которого Юзовский и не собирается давать в обиду…

И вот уже входит в статью, и вполне правомочно, дискуссия архитекторов о доме Жолтовского на Моховой, необходимая Юзовскому для объяснения эстетической неловкости, испытываемой им при виде современного художника, оказавшегося в плену у прошлой красоты… И эта многоплановость, вообще характерная для проблемных статей Юзовского, придает им особую живость и остроту.

Но я хочу вернуться к тому, что ближе всего мне в его творчестве – к Юзовскому, описывающему актера. Спору нет, его восторженные фразы с благодарностью запоминались и украшали репутацию нашего цеха. Однако не в них суть. Важно другое. Его исключительный дар – умение на редкость интересно, свежо и как-то неожиданно рассказать об актере в спектакле – является для многих из нас как бы руководством к действию, если можно так выразиться. Иной раз мне казалось, что написанное Юзовским талантливее увиденного мною на сцене, и тогда в моем воображении возникал такой диалог между актером и критиком.

АКТЕР (польщенный и одновременно озадаченный только что прочитанной им рецензией Юзовского): Черт возьми! Неужели я действительно так интересно играю?

ЮЗОВСКИЙ (лукаво, но с полной нежностью): Нет, дорогой. Еще нет. Так надо играть. Но я почувствовал это, увлеченный тем, на что вы только намекнули в роли!

Впрочем, чаще всего фантазию Юзовского питали подлинно интересные актерские создания.

А самое ценное его качество, на мой взгляд, – это безошибочное чутье в определении главного в роли. И не в академическом, так сказать, смысле, а с позиций ее сегодняшнего звучания. Нечего и говорить, сколь полезным оказывается это качество критика при анализе роли в классической пьесе. Так, к примеру, разобран Юзовским Протасов М. Ф. Романова в «Живом трупе» в великолепной статье, заглавие которой стало заглавием всего сборника. Вот ключевая цитата оттуда: «А хочет он сказать, как видно из всего, что человек по своей натуре хорош и что надо ему помочь быть хорошим. И хочет он это сказать не только как Протасов, но также как Романов. Вот зачем он пришел в театр и нас позвал, а вовсе не затем, чтобы показать, какой он мастер». Обратим внимание на то, сколь важна для критика «собственная тема актера» – обстоятельство, которое Юзовский всегда выискивает и с удовольствием подчеркивает.

Эта же тема сильно звучит в статье 30-х годов, когда Юзовский пишет об Астангове – Гае в погодинском «Моем друге»: «Наконец-то! Наконец-то мы нашли друг друга! Наконец-то! – и каждый готов отдать другому и в самом деле отдает лучшее, что у него есть. Гай – Астангову, Астангов – Гаю…»

Я бы добавил: Астангов – Юзовскому, Юзовский – Астангову. Потому что вряд ли ошибаюсь в предположении, что тут происходил процесс взаимообогащения. Как и в случае с Топорковым – Оргоном критик, восхищенный игрой актера, написал вдохновенный портрет Гая в конкретном исполнении Астангова, но и нечто большее: жестикуляция Астангова в роли, его голос вели критика к широким обобщениям, он раздвигал рамки роли и заканчивал апелляцией к зрителям всех возрастов, которые, по его убеждению, обязательно захотят стать Гаями, увлечены силой «положительного примера, воплощенного в живой личности!». И в свою очередь Астангов, читая рецензию, родившуюся в результате его собственной игры, наверное, – я убежден в этом – что-то «дооткрыл» в роли, ведомый и фантазией, и конечными выводами Юзовского. И тот же Астангов, с которым Юзовский уже полемизирует, всесторонне рассматривая его Ромео, получил, мне кажется, очень ценный материал для размышлений над своим шекспировским образом. Я думаю, не надо теперь объяснять, почему в дни актерской молодости моего поколения фраза «Сегодня смотрит Юзовский», проникая за кулисы, становилась сигналом к посильной мобилизации талантливости в актерских душах, несмотря на то (а может быть, именно потому) что далеко не всегда написанное Юзовским звучало сладостно для актерского уха и глаза, увы, далеко не всегда… По этому поводу отсылаю желающих к тем, например, статьям книги, как «Поговорим о странностях любви» или «Утраченные иллюзии», – прочтите и убедитесь!

То, что я пишу о Юзовском, естественно, не рецензия на книгу. Этим делом, очевидно, займутся театроведы и квалифицированно выявят ее достоинства и недостатки. Мой отклик, отклик актера, имеет другую цель – обратить внимание на то, какое нужное для нас дело – талантливая литература о театре! Причем я включаю в это понятие не только пространные теоретические исследования в специальных толстых и тонких журналах, но и оперативный газетный отклик, каким, в частности, и является ряд статей Юзовского, опубликованных в сборнике. Признавая бесспорной ту формулу, что театр – активный помощник партии в деле коммунистического воспитания человека, необходимо признать бесспорным и то, что театр должно пропагандировать. И не только со сцены, но и силами печати тоже. Тут ее помощь неоценима. А между тем «зоны молчания» наших газет в области театра не перестают который уже год удивлять нас. Театральной прессы как постоянно действующего фактора нет! Не первый раз приходится мне и устно, и в печати сетовать по этому поводу, вспоминая Москву 20-х и 30-х годов этого же века, когда почти все столичные газеты регулярно откликались на премьеры театров и пульс театральной жизни был слышен отчетливо. Вот и сборник «Зачем люди хотят в театр…» напоминает о том же самом. И так хочется, чтобы он оказался «возмутителем спокойствия»!

Ну а если, согласившись со мною в том, что театральная пресса действительно должна активизироваться, меня спросят, какой же все-таки эту прессу хотелось бы видеть, я отвечу, перефразируя уже цитированные мною слова, заключающие статью о «Тартюфе»: «Читайте Юзовского! Юзовского!»