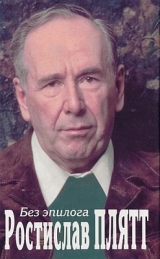

Текст книги "Без эпилога"

Автор книги: Ростислав Плятт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)

Проза нашей театральной жизни

Проблемы ввода вторых исполнителей в театральный спектакль – вот уж, казалось бы, частный вопрос, предмет для обсуждения на производственном собрании актерского цеха, о чем же тут писать, о чем дискутировать? Нет, надо и писать, и дискутировать, чтобы спасти тысячи раненых актерских самолюбий, сломанных карьер, чтобы создать внутри театров здоровый климат.

Проблема ввода вторых исполнителей в театральные спектакли – одна из важнейших, и мне давно хотелось влиться в дискуссию по этому поводу.

Идет разговор, так сказать, на «высшем уровне», имея в виду момент, когда тот или иной ввод уже совершен и можно и нужно делать выводы. И тут у авторов все правильно: и то, что пресса должна не стихийно, а регулярно рецензировать работы «вторых составов», и то, что творческая атмосфера – необходимое условие при вводах, а стало быть, нужен пересмотр всего ансамбля при серьезном вводе, нахождение органической связи вводимого с остальными исполнителями, и то, что имеет смысл иной раз ввести актера на определенную роль с целью показать его в новом качестве, и т. д. и т. д.

Но ведь беда стережет второго исполнителя с момента появления его фамилии в приказе о распределении ролей. Мне лично хочется обратить внимание именно на этот начальный момент проблемы, затронуть самый корень вопроса.

Я никогда не занимался режиссурой, но, как практик театра, убежден в полной справедливости известной формулы: верное распределение ролей – залог успеха будущего спектакля. И я не могу себе представить честного и принципиального режиссера, который, объявив два состава исполнителей, скажет, что одинаково увлечен каждым. И если скажет – не верьте! Значит, он по-настоящему не увлечен ни одним!

Первый состав – это группа актеров, которых он видит в данных ролях, индивидуальности которых, быть может, увлекли его на выбор данной пьесы. Второй состав он, естественно, тоже видит в ролях, но за некоторыми исключениями. Это наша производственная необходимость. Увы!

Спектакль рождается однажды, определенной группой исполнителей. Это им режиссер отдает свою первую любовь, восторг, страсть, пыл. В дальнейшем он отдаст вторым исполнителям труд и время (и то, если он добросовестный человек и если время позволит), но вряд ли им перепадут его вдохновение, тот пыл, что уже истрачен на первых. И в данном случае никого не за что упрекать.

Предвижу, что эти мои соображения вызовут возражения многих режиссеров. Мне, очевидно, напомнят случаи из практики театра, когда режиссер, объявив два состава, уверенно вел их к премьере, репетируя поочередно с каждым, и на выпуске спектакля одну генеральную играл один состав, а другую – другой. Что ж! Возможно, такого режиссера следует считать идеальным «производственником», но я лично не хотел бы с ним работать.

Допускаю как исключение из правила, что в труппе могут оказаться два одинаково заманчивых для режиссера кандидата на одну и ту же роль. Или даже несколько таких одинаково заманчивых. Вот в этом случае работа со вторым представит для режиссера особый интерес, даже творческий азарт, ибо что-то, допустим, недооткрытое в роли с первым исполнителем он попытается наверстать со вторым. Однако значит ли это, что такая работа может творчески развиваться параллельно? Думаю, что нет. И по соображениям принципиальным, изложенным выше, и по одной прозаической причине: при самых благих намерениях режиссуры практика театра такова, что обычно просто не хватает времени для работы с двумя составами – успеть бы с одним! Иногда удается подключить в репетиционный график работающего состава одного-двух вторых исполнителей, главным образом эпизодических ролей, но это – предел мечтаний!

Счастливой будет та труппа, в которой каждый будет иметь свою собственную роль, свою собственную радость, и тогда дублирование явится для актера спокойной творческой обязанностью, а не первым шансом наконец-то показать себя, закрепить свое положение и т. д., как это чаще всего бывает сейчас. И мораль тут одна – надо выпускать побольше премьер и выискивать возможности для внеплановых работ, чтобы возможно большее число актеров было выявлено в ролях, ими рожденных. Это одна сторона вопроса. Другая же заключается в том, что вторые исполнители обязаны существовать, а значит, надо добиться максимального порядка в этом деле, сократив количество несправедливо раненных актерских судеб.

Итак, спектакль выпущен. Режиссер, передохнув, приступает к необходимым вводам. С болью в сердце думает он о том, что каждый дублер на первом своем спектакле, естественно, ослабит какое-то его звено и, кроме того, отнимает этот спектакль у первого исполнителя, которому еще нужно доводить роль до совершенства, а ведь премьера удавшегося спектакля пойдет максимум пять раз в месяц, а то и меньше… Но вводить надо, причин хватает, тут и нездоровье основного исполнителя, и необходимость параллельных спектаклей – мало ли что?

Как бы то ни; было, первейшая обязанность режиссера – обеспечить нормальные условия вводимым, и если это сделано, то может быть и награда за муки: вдруг обнаружится второй исполнитель, почти равноценный первому. Такое бывает, но чаще введенные распадаются на две категории: исполнителей, субъективно проделавших интересную работу, но объективно уступающих первым, отчего их право на участие в спектакле должно быть регламентировано, и исполнителей, годных лишь для «страховки» на случай болезни первых.

Самое отвратительное для второго исполнителя – неопределенность положения. И опять главнейшая обязанность режиссуры – внести ясность в вопрос. В случае равноценности исполнителей объявляется строгая очередь; во втором случае исполнители должны знать, играют ли они, скажем, через два спектакля на третий или еще как-нибудь; в третьем случае дублеры обязаны знать текст и рисунок роли, но и помнить свои права – права запасных. Грустно, но зато без напрасных иллюзий, которые иной раз по ложно понимаемой гуманности насаждаются в театре и ранят души.

Я не упомянул еще об одном, крайне редком, но возможном варианте, который может быть связан с ошибкой режиссера при распределений ролей (бывает и такое), – второй исполнитель оказывается лучше первого! В этом случае справедливость требует, чтобы первый уступил ему место, перейдя в дублеры. И эта щекотливейшая операция должна быть, осуществлена режиссером обязательно, вот уж точно «невзирая на лица», ради сохранения здоровой атмосферы в среде участников спектакля. Чувствую, что этот пункт звучит утопически, но ведь хочется помечтать об идеальной жизни театра!

Я сознательно разбирал в этой заметке самые прозаические стороны проблемы вводов и сознательно же не обращался к конкретным примерам из творческой практики своего театра или театров соседних – мне захотелось выявить принципиальную сторону вопроса. Если же написанное привлечет внимание читателя, незнакомого с жизнью нашего цеха, то есть просто нашего зрителя, он, по крайней мере, поймет, какие организационные и творческие трудности сопутствуют зрелищу, которое он видит лишь с парадной стороны.

Рецензия должна быть!

Это восклицание правомочно и сегодня. И это очень грустно, ибо не видно, когда же и как сдвинуть с мертвой точки дело театрального рецензирования?!

Мне представляется название нашего сегодняшнего собрания – «Что вам дает театральная рецензия» – неоправданной роскошью по нынешним временам. Немыслимой роскошью! Потому что вопрос о том, что рецензия дает, какой она должна быть и т. д. и т. п., – это вопрос, так сказать, академический, и, если наступит просперити в рецензентском деле, мы с радостью, может быть, в этом же Доме актера будем ворковать до зари с друзьями-критиками, читать наизусть полюбившиеся абзацы рецензий, выяснять отношения – словом, будет сплошная идиллия, именины сердца! Сейчас же речь должна идти о другом: как наладить дело театрального рецензирования организационно, как сделать так, чтобы театральная пресса существовала как постоянно действующая величина.

Должен сделать одно грустное признание: весь этот абзац – «цитата из меня». Этими словами я начал свое выступление в Доме актера на совещании по поводу театральной рецензии, а затем на страницах журнала «Театр» развивал этот же вопрос в надежде сдвинуть его с мертвой точки. И было это в начале зимы 1963 года, то есть 25 лет тому назад! А воз и ныне там! Грустно. И вот теперь вы читаете это мое выступление – статью в редакции 63-го года уже в моей книге, а воз… Ну ладно, посмотрим!

Когда меня извещали о нашем собрании, я первым делом спросил: а будут ли здесь редакторы газет, заведующие отделами литературы и искусства? Ибо упрекать теакритика за то, что он не пишет, столь же нелепо, как упрекать, например, меня за то, что я не играю какую-то роль – не от меня сие зависит в большинстве случаев.

И если бы, допустим, возник показательный процесс по обвинению лиц, делающих газету, в отсутствии театральной прессы, я с наслаждением выступил бы как свидетель обвинения и предъявил бы суду пухлые тетради вещественных доказательств вот такого рода.

Когда я был учеником средней школы, я «заболел» болезнью, естественной только для актера, – начал вырезать из газет и наклеивать в тетради театральные рецензии. Это тогда, очевидно, и поразила меня бацилла театра, а было мне лет четырнадцать! С той поры я стал присяжным теазрителем, а года через три – театральным студийцем.

Уловление рецензий тогда (я имею в виду вторую половину 20-х гг.) было делом нехитрым. Я лично следил по афишам, где и когда состоялась премьера, и, так как через несколько дней обязательно появлялись рецензии во множестве газет, я их без труда находил, собирал и наклеивал. Правда, за всеми газетами я не поспевал, в основном оперировал тремя – «Правда», «Известия», «Вечерняя Москва». Но, Боже мой, скажите мне сейчас, что после очередной московской премьеры хотя бы в двух московских газетах одновременно и через несколько дней выйдут рецензии – и это сообщение покажется мне нездоровым юмором. А ведь это было! И не где-нибудь, а здесь, у нас, в центральной прессе сравнительно молодого Советского государства, которое, надо полагать, не менее, а, может быть, более, чем сегодняшнее Советское государство, нуждалось в опубликовании газетных материалов, не связанных с искусством театра. И тем не менее театру место отводилось щедро.

Быстрота рецензентского отклика отнюдь не исключала разумность и доказательность даже небольших по объему рецензий, тем более что занимались этим делом не случайные люди, а более или менее стабильная группа присяжных теакритиков, темпераментных, острых на язык. Вот, к примеру, имена, наиболее популярные в ту пору: П. Марков, Ю. Соболев, остроумно помянутая Ю. Юзовским [3]3

Ю. Юзовский – литературный псевдоним И. И. Юзовского.

[Закрыть]на его юбилейном вечере «Беблюза» (В. Блюм, Э. Бескин, М. Загорский), очень часто А. Луначарский, Н. Волков, М. Левидов, X. Херсонский, Н. Осинский… К 30-м годам расцветает сам Юзовский, затем появляется Бояджиев… Список, по-моему, убедительный. Было одно странное обстоятельство почти мистического толка – полное отсутствие имен женских, хотя 8 Марта уже чтилось в стране. Одна только Вера Инбер, сотрудничавшая в журнале «Новый зритель», представлявшем левый фронт, тревожила АКИ – так назывались тогда театры академические – своими острыми фельетонами. Восстановление справедливости произошло позднее, уже в предвоенные годы, а главное, после войны, когда возникшая к тому времени когорта женских имен (фамилии не перечисляю из тактических соображений) подавила и оттеснила имена мужские. Я лично склонен это приветствовать не по пристрастию к прекрасному полу, а потому, что женщинами-теакритиками действительно написано много интересных статей по вопросам театра. Беда лишь в том, что вот это женское пополнение как раз попало в мертвую зону – в период необязательности рецензий.

Люди моего возраста, интересующиеся театральной прессой, обязаны согласиться с тем, что я прав, апеллируя к 20-м годам. Что же касается маловеров, то я не поленился и подготовил для них специальную выписку из моих вот этих пухлых тетрадей. Не пугайтесь, она всего на страничку. Представлять я ее буду в таком порядке: год, название и дата премьеры; дата первой рецензии, название газеты, фамилия автора. Итак, начнем:

1925 год

«Горе от ума» во МХАТе – премьера 24 января

26 января. «Вечерняя Москва» – рецензия Садко (В. Блюм)

28 января. «Правда» – рецензия П. Маркова

31 января. «Известия» – рецензия Ю. Соболева

27 февраля. «Правда» – рецензия П. Маркова (о 2-м составе)

«Тень осла» Фульда, в Театре бывш. Корша – премьера 1 октября

1−2 октября. «Вечерняя Москва» – рецензия К. Фамарина (Э. Бескин)

3 октября. «Правда» – рецензия П. Маркова

4 октября. «Известия» – рецензия Ю. Соболева

«Петербург» во МХАТе 2-м – премьера 10 ноября

1–4 ноября. «Вечерняя Москва» – рецензия К. Фамарина

15 ноября. «Известия» – рецензия В. Блюма 21 ноября. «Правда» – рецензия П. Маркова

1926 год

«Дни Турбиных» во МХАТе – премьера 5 октября

8 октября. «Известия» – рецензия А. Луначарского

8 октября. «Правда» – рецензия А. Орлинского

8 октября. «Вечерняя Москва» – рецензия М. Левидова

12 октября. «Вечерняя Москва» – отчет о диспуте в Доме печати

«Ревизор» в Театре имени Мейерхольда – премьера 9 декабря

7 декабря. «Вечерняя Москва» – рецензия о монтировочной репетиции (!).

10 декабря. «Известия» – эпиграмма на спектакль Демьяна Бедного.

11 декабря. «Вечерняя Москва» – рецензия Э. Бескина

13 декабря. Там же – рецензия М. Левидова

15 декабря. Там же – отчет о диспуте в ЦД Рабиса

17 декабря. Там же – перепечатка из ленинградской газеты статьи А. Луначарского

22 декабря. «Известия» – рецензия В. Волькенштейна

22 декабря. «Правда» – рецензия В. Дубовского и там же отдельная рецензия о музыке спектакля Е. Браудо

31 декабря. «Правда» – рецензия Н. Семашко (полемика с Дубовским)

31 декабря. Там же – ответ Дубовского Семашко

1927 год

9 января. «Правда» – отчет о диспуте по поводу «Ревизора» в ГосТИМе

7 января. «Вечерняя Москва» – «Сообщение о резолюции Пленума Ассоциации теа– и кинокритиков в связи с антиобщественным выпадом Мейерхольда на диспуте о «Ревизоре», «Сообщение о том, что М. Левидов персонально привлекает Мейерхольда к третейскому суду…»

Как видите, было довольно жарко! Мне лично это кипение страстей милее сегодняшнего «академизма». Впрочем, еще одна выписка из того же 1927 года.

«Бронепоезд» во МХАТе – премьера 8 ноября

18 ноября. «Правда» – рецензия П. Керженцева

21 ноября. «Вечерняя Москва» – рецензия В. Блюма

22 ноября. «Известия» – рецензия Н. Осинского

24 ноября. «Известия» – рецензия М. Ольшевца

26 ноября. «Вечерняя Москва» – рецензия A. Луначарского.

Любопытно, что «Вечерняя Москва» откликнулась дважды: у Луначарского – панегирик спектаклю, у Блюма – полный разнос всего. Разгром B. Качалова (!), похвала одному Н. Баталову – и концовка рецензии: «Но… чем звездочка ярче, тем ночь черней!» А в «Известиях» М. Ольшевец, резко полемизируя с рецензией В. Блюма, заканчивает статью так: «Мимо криков В. Блюма она (советская общественность) пройдет с насмешливой улыбкой. Невпопад бухнул в большой колокол».

Вот! Я зачитывал вам все это протокольно, почти без комментариев, но знали бы вы, какое в одной этой выборке столкновение полярно разных мнений, какое, я бы сказал, неравнодушие к театру!

Все зачтенное составляет ничтожную долю моих «архивных запасов», моих пухлых тетрадей. Учтите при этом, что я, повторяю, имел дело только с тремя газетами. А с такой же активностью в области театра действовало еще по крайней мере четыре-пять газет, не считая рецензий в нескольких существовавших тогда театральных журналах. Я сознательно включил в свою выборку «Тень осла» Фульда в Театре бывш. Корша, чтобы показать, что так оперативно рецензировались спектакли не только программные или одиозные.

А вот вам еще одна небольшая выборка из 1925 года – перечень рецензий в «Правде» П. Маркова, бывшего штатным рецензентом газеты.

3 января – Сандро Моисеи – Эдип

3 января – «1881 год» – Театр МГСПС

25 января – «Спокойно – снимаю» (Театр сатиры)

27 января – «Эуген несчастный» (Театр бывш. Корша)

28 января – «Горе от ума» (MXAT)

31 января – «Иван Козырь и Татьяна Русских» (Малый театр)

1 февраля – «Учитель Бубус» (Театр имени Мейерхольда)

27 февраля – «Горе от ума» (MXAT)

17 марта – «Сорок палок» (Театр сатиры)

31 марта – «Голем» («Габима»)

Надо добавить еще, что тогда широко практиковалось иллюстрирование рецензий фотопортретами исполнителей данного спектакля, шаржами, рисунками на темы театра. Причем позволяла себе это не, только «Вечерняя Москва» – и теперь более щедрая в этой области, – но и «Правда», и «Известия» главным образом. Как бывало интересно, когда в день премьеры появлялись кулисами популярные художники Костомолоцкий и Мордмилович со своими альбомами и тут же выполняли «заказ» своей редакции. И это тоже ушло с газетных страниц. Почему? Ни я еще не закончил с выписками, один заряд еще не выпустил. Для этого я перенесусь в 1941 год, в предвоенную весну. 8 апреля в Театре имени Ленинского комсомола, где я тогда работал, И. Н. Берсенев выпускает премьеру «Парня из нашего города» К. Симонова. Прошу внимания!

11 апреля. «Вечерняя Москва» – рецензия А. Фонтштейна

13 апреля. «Советское искусство» – рецензия К. Финна

16 апреля. «Красная звезда» – рецензия Б. Розанова

17 апреля. «Комсомольская правда» – рецензия Героя Советского Союза Г. Михайлова

17 апреля. «Известия» – рецензия Б. Белогорского

20 апреля. «Московский большевик» – рецензия М. Гуса

20 апреля. «Боевая подготовка» – рецензия Злотниковой

26 апреля. «Правда» – рецензия Б. Галантера

27 апреля. «Московский комсомолец» – подборка из отзывов зрителей

27 апреля. «Литературная газета» – рецензия С. Заманского.

Ну как? Несколько неправдоподобно выглядит по нынешним временам, не правда ли? А ведь это норма! Так должно быть. И, возвращаясь опять к 20-м годам и опыту П. Маркова, я хотел бы сослаться на высказывание самого Павла Александровича о работе теакритика. В одной из своих речей уже в конце 50-х годов, вспоминая о своей работе в «Правде», он говорил, что театральная критика не право, а долг и обязанность, подчас тяжелая, ибо, хотел он того или не хотел, он обязан был идти и давать отчет о спектакле, как режиссер обязан ставить, как актер обязан играть. Вывод ясен – каждая газета должна иметь своего штатного критика, что отнюдь не исключает возможности приглашения любого другого лица для написания рецензии, представляющей специальный интерес. Кстати, одно техническое (оно же и творческое) соображение: зачастую рецензии того же Маркова занимали минимум места, например рецензия о втором составе «Горя от ума». Вот посмотрите-ка ее размер. Маленький прямоугольник (16 сантиметров в длину, 6 – в ширину), и набран он петитом. А сказано – многое. Это тоже надо уметь. Желающие могут убедиться – «Правда» от 27 февраля 1925 года, заглавие «Горе от ума» в MXAT – 2-й состав». (Должно быть, и гонорар-то платили не за размер, а за качество!)

И вот – об «уметь». Может быть, искусство портативной рецензии и ослабело, ибо оно шлифовалось в связи с оперативностью отклика, но важно отметить другое: неизмеримо вырос общий уровеньсоветской театральной критики по сравнению с уровнем дореволюционным, да и уровнем вот тех же 20-х годов, которые столь много я цитировал. (Подчеркиваю – общий уровень,потому что ведь был Васильев-Флеров, был Кугель. Не говорю уже о Белинском, о Стасове…) Стало быть, есть кому писать, а место в газетах не находится. Вот почему и приходится говорить в первую очередь не о том, какой должна быть рецензия, а о том, что она – должна быть.

Очень хочется мне затронуть два вопроса еще. Озаглавил бы я их так:

1. Таинственная пауза после премьеры.

2. Рецензия – и ситуация.

Договоримся заранее: не существует вопроса «нужна ли рецензия», «читают ли рецензию в театре» и т. д. и т. п. Может быть, ученик средней школы Плятт и выглядел патологическим юношей, когда собирал и наклеивал в альбомы чужие рецензии… Может быть. Но ведь всем вам знакомы актерские альбомы, иногда наивные, часто очень интересные – ведь в них «вклеена», так сказать, актерская жизнь! Рецензия – это резонанс, а если она талантливая да еще подробная – то и насущная помощь. Итак, рецензия нужна, театр ее ждет. Вот премьера, на которой присутствует театральная пресса. Что же дальше? А дальше, за редчайшими исключениями, и наступает эта «таинственная пауза»… Легендой звучит для нас сегодня фраза вроде вот такой: «Наутро Москвин проснулся знаменитым…» (После «Федора».) Или такая очень знакомая по многим театральным мемуарам: «…я еле дождался утра и, не умываясь, выбежал за газетами. Увы, ни в одной из рецензий я не нашел ничего хорошего о себе!» А рассказанное сегодня Валентином Николаевичем Плучеком?! Вдумайтесь, на другой день после премьеры «Дамоклова меча» в Театре сатиры – в Париже, в «Юманите», уже была рецензия! Московской Плучек дождался месяца через полтора! А та, парижская, была написана ночью после премьеры московским корреспондентом «Юманите» и продиктована по телефону. В этом ничего героического не было, нет, просто так полагается! И отнюдь не каждая из таких «нормально быстрых» рецензий должна отличаться низким качеством. Просто это надо уметь.

Я не высчитывал среднюю продолжительность существующей сейчас в театральной прессе «паузы», но во всяком случае, за редкими исключениями, она исчисляется не днями! Так как у нас сегодня диалог тех, кто делает спектакль, и тех, кто делает газету, я вам расскажу, как эта пауза читается с позиций театра, и вы потом объясните, как обстоит дело фактически. Вот вам примерный диалог между самым любопытным актером и завлитом, столь часто звучащий в кулуарах театра.

Вопрос: – Что же о нас до сих пор ничего нет? Ведь, кажется, смотрели уже «Вечерняя Москва» и «Известия»?

Варианты ответов: – Видите ли, рецензия, кажется, уже написана в «Известиях», но вот послезавтра смотрит завотделом литературы и искусства «Известий», и тогда все решится.

– Видите ли, должен был писать Икс, но он выехал в заграничную командировку, а Игрек, которому теперь поручено, сможет посмотреть только в конце месяца…

– Видите ли, они в редакции хотят подождать отклика «Правды», и тогда уж они уж…

И т. д. и т. п.

Может быть, все и не так, но, ей-богу же, пауза выглядит паузой увязываний, согласований, тактических выжиданий… Таинственно и неприятно! И даже за счет культа личности отнести нельзя, ведь я говорю о днях сегодняшних. А кроме того, вспомните: цитированные рецензии о «Парне из нашего города» вышли ведь в апреле 1941 года, в период расцвета культа. Даже! И всего-то речь идет о том, чтобы советский теакритик, честный труженик с проверенной анкетой, вовремя откликнулся на очередную премьеру положительно или отрицательно, глядя по спектаклю. И страшно становится, как подумаешь, какой «потерей бдительности» была отмечена работа редакций московских газет в тех же самых 20-х годах!

Хочу поговорить о нашем «Бунте женщин». Любопытная история происходила с этим спектаклем. Мы, актеры, любили его играть – нас увлекали задачи, поставленные перед нами Завадским, нас приятно волновал сверхпереполненный зал и вот это такой музыкой звучащее «нет ли лишнего билетика», которое слышишь уже по дороге на грим. Я, наконец, в период генеральных прогонов видел часть спектакля из зрительного зала, и у меня сложилось высокое мнение о том «залпе» таланта, которым выстрелил в этом опусе мой учитель и режиссер. И я думал: ну уж, тут без резонанса в печати не обойдется! Ничего подобного! Премьера была сыграна И июля 1962 года. Вот вам перечень откликов. В 20-х числах июля – небольшая рецензия Н. Лейкина в газете «Литература и жизнь», рецензия восторженная и, что для нас еще важнее, бесстрашная, так как, по дошедшим до нас слухам, «безумец» Лейкин написал ее в тот момент, когда спектакль не имел еще официального разрешения, не имел «лита». Был такой момент. Затем в «Литературной газете» короткая информация о премьере и небольшая подборка из отзывов делегатов Конгресса за всеобщее разоружение и мир. Затем маленькая рецензия в «Известиях» М. Бессараб. Затем в «Правде» информация о премьере. Рецензии в «Правде» не было вообще. Не было ее и в «Советской культуре». Все! Еще узнали мы, что в те же июльские дни маленькую рецензию написал Е. Холодов. Прочли мы ее в ноябрьском номере журнала «Театр». Правда, рецензия очень приятная для театра. Ну а где же «Вечерняя Москва»? Милая сердцу москвича быстрая, оперативная «Вечерка»? Она наконец откликнулась – 22 января 1963 года, то есть примерно через полгода после премьеры. Откликнулась странно – в рецензии И. Адова после изрядного количества комплиментарных фраз вдруг следует финальный абзац, в котором упрек спектаклю в пацифизме. Нам, естественно, больше нравятся строчки Холодова: «…раз война – бедствие для всех, значит, все должны против нее бороться. Именно эта мысль стала сверхзадачей нового спектакля моссоветовцев». Дело не в том, что вот Холодов нас ни в чем не упрекает, и посему он нам мил, а Адов упрекает, и мы на него дуемся. Дело в том, что адовский негативный абзац выглядит написанным так, на всякий случай, осторожности ради. Вот что огорчает. И еще – во всех перечисленных откликах – только три фамилии: Завадский, Марецкая, Плятт. А между тем я сам видел, что спектакль не беден актерскими удачами, не говоря уже о работе художников А. П. Васильева и В. И. Араловой, композитора Кара-Караева… Так в чем же дело? Может быть, я во всем не прав и спектакль не заслуживал подробного разговора? Но веселый хоровод гостей, шумевших у нас за кулисами каждый раз по окончании «Бунта», говорил об обратном. Мы понимаем, что приходили к нам те, кому нравилось. Так почему же не поспорить и не подбросить театру горючего, которое всегда образуется в творческих спорах?! И опять появляется унылая мысль: а может, молчала пресса из осторожности? Вот, дескать, моссоветовцам и «лит» долго не давали, и мужчины в этом «Бунте» без штанов ходят – связываться ли?.. Досадно, очень досадно, что критика отказала себе в удовольствии поживиться этим спектаклем – в любых угодных ей смыслах!

Теперь о рецензии – и о ситуации! Не знаю, как вы, а я частенько с недоумением читал хорошие рецензии на плохие спектакли какой-нибудь из союзных республик, привезенные на смотр в столицу. Слов нет, во время этих декад мы увидели много талантливого в искусстве этих республик. Плохое бывало тоже – его все равно хвалили. Мне объясняли – поднимают культуру данной республики. Я могу понять, если культура эта поднимается увеличением ассигнований на нее, но печатная неправда о ее искусстве – вред. С декадами было хоть понятно, что к чему. А бывают рецензии-ребусы, расшифровать которые – мучительный труд.

Скажем, ты видел такой-то спектакль, такого-то актера в нем – слабо все это! И вдруг появляется рецензия, да не простая, а панегирическая. И вот сидишь и гадаешь – в связи с какой ситуацией это происходит? Какой-нибудь средний спектакль западного автора живет в тени, так как с родиной данного автора нет альянса у нас, да и спектакль так себе… Затем начинается альянс, и тут же начинается печатное пропагандирование данного спектакля. Поймите меня правильно – театральное искусство может принести много пользы в международных отношениях. Силою своего искусства,и только. А не фактом своего существования – вот-де подходящий спектакль на международную тему, давайте его тащить! Все, о чем я сейчас говорю, достаточно элементарно и очевидно, но тем не менее еще бытует у нас.

Вот и не осталось у меня времени для разговора о рецензии как таковой. А тут тем – непочатый край! Кроме естественного положения вещей, когда актер радуется хорошей рецензии и огорчается от плохой, есть еще нюансы в нашем восприятии рецензии: я, например, предпочту развернутую рецензию Юзовского, в которой он спорит с моим толкованием роли, проходной рецензии неинтересного для меня критика, который меня недоказательно похвалит. Но со всеми нашими претензиями к театральной критике мы вот что должны помнить: талантливая рецензия из ничего возникнуть не может. Любимая всеми нами стасовская «Радость безмерная» вызвана к жизни талантом Шаляпина. Словом, театр, актер должны давать повод для отзыва яркого. Но критик должен уметь и другое: ярко разгромить серый спектакль —очень это полезное дело! Я ратую за темпераментные статьи о театре, за страстное отношение к театру, за преданность ему.

С полным уважением и любопытством относясь ко всем прочим искусствам, я лично люблю театр наиболее преданно и нежно. Никогда и ни от чего театр не умрет! Он был, есть и будет очагом культуры, наиболее манким для зрителя. Даже при полном расцвете кино и телевидения, так, во всяком случае, кажется мне. И пусть в этом очаге огонь не всегда будет пылать – в иные моменты он будет затухать, тлеть, стелиться понизу, чтобы потом вновь вспыхнуть ярким пламенем, – но гореть он будет всегда, он вечен, так же, как вечен интерес зрителя к встрече с живым актером сегодня, здесь, сейчас. Но сегодня более чем когда-либо театру нужны крылья, ибо в наши дни слово «взлет»обязательно для всех профессий. Крылья для творческого полета – и крылья поддержки, а здесь роль печати огромна.

В день, когда Герман Титов делал свой очередной виток, я зашел подряд в несколько магазинов – искал лезвия для бритья. Их не оказалось в продаже. Вообще в городе. Было что-то невыносимо неприличное в параллельностях таких явлений, как величие космического подвига и примитивная необорудованность быта на земле, пославшей ввысь своего космонавта.

Вот так же, и именно в наши дни, невыносима мысль о том, что в деле, которому ты служишь, что-то когда-тобыло лучше, чем теперь. Любое – и маленькое, и большое. А театр и печать – это тема не маленькая. И я не хочу больше, думая о ней, цитировать 20-е годы! Я хочу примеры лучшего находить в днях сегодняшних, угадывать в днях будущих. Нельзя жить сейчас по такой вот «удобной» обывательской схеме: великое – это где-то там, в небе, само по себе, а мы здесь, внизу, на земле, сами по себе – как-то поигрываем, как-то пописываем…

Честное слово, космические потрясения к чему-то обязывают и нас!