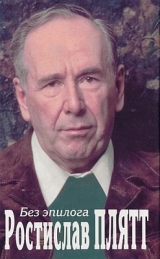

Текст книги "Без эпилога"

Автор книги: Ростислав Плятт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)

Бурная жизнь совместителя

Собирая книгу, я обратил внимание, что у меня ничего нет о кино, как-то не написалось. А между тем кино в моей творческой жизни занимало значительное место. Вот я и решил хоть в маленькой главке, так сказать «галопом», «проскакать» по этой теме. Хоть так.

Это послевоенные годы, когда я был уже «дома», под крылом у Ю.А., в общении со старыми товарищами еще по подвалу в Головином – пора скитаний кончилась.

Радио оставалось постоянной сферой моей деятельности параллельно театру, но теперь в эту сферу вошли кино, концертная эстрада, а позднее и телевидение.

Я был жаден до работы и очень контактен – мне нравилось узнавать людей. Я брался за все, что предлагали, стараясь (по возможности) не ронять свою марку московского артиста Театра имени Моссовета. До явной халтуры не опускался, тем более что с голоду не умирал. Но если в том, что предлагали, мне чудилась искорка чего-то настоящего, я с полной верой в успех входил в работу, а в финале с недоумением и тоской спрашивал себя: зачем же я все это делал?!

Бывало и так. И не раз. Я был занят круглосуточно, и мне это нравилось – создавалось ощущение моей нужности людям. Иной раз, разгримировавшись и переодевшись после генеральной у себя в театре, я торопился на «Мосфильм», чтобы снять кадр в комедии «Сердца четырех», а оттуда летел на Киевский вокзал (билет был взят заранее), в поезде ужинал и засыпал как убитый, чтобы в Киеве вскочить, на киностудии отсняться в положенных мне кадрах в фильме «Ветер с Востока», затем опять – международный вагон. И из поезда иногда не домой, а прямо в театр, чтобы поспеть на очередную генеральную.

Я снялся примерно в сорока фильмах, не считая телевизионных, и в стольких же пробовался. Цифра ничтожная рядом с Жаровым или Крючковым, но и она, на мой взгляд, завышена, в том смысле, что настоящих удач в этом списке немного. Счастье моей киножизни, я уже писал об этом, содержалось в трех встречах с Михаилом Ильичом Роммом. Мне нравился вдумчивый и неторопливый метод работы С. Г. Микаэляна над фильмом «Иду на грозу», где я играл Данкевича. Я с теплотой вспоминаю длительный период съемок «Семнадцати мгновений весны», где играл пастора Шлага, и вообще всю работу с Татьяной Михайловной Лиозновой в этом сериале. И, наконец, последнюю свою работу в большом кино у Хуциева в «Послесловии». Очень жалею, что с Хуциевым познакомился так поздно! Марлен Мартынович буквально светится такой человеческой чистотой и порядочностью, его режиссерские поиски так изящны и глубоки, что иной раз он выглядит белой вороной в среде кинематографистов. Фильм «Послесловие» как бы посвящен жизни двух людей: зятя и тестя. Но в этом как бы интимном сюжете вскрываются глубочайшие пласты нашей жизни, поднимаются самые разнообразные вопросы – от сугубо нравственных до высокогражданственных. Зять – уверенный прагматик, а тесть – восторженный старик, сохранивший до старости живую душу, умение радоваться небу, солнцу, хлебу – всему, что окружает его. В конце фильма тесть уезжает, а зять остается в размышлениях – пример старика смутил спокойное течение его сытой жизни.

Как всегда у Хуциева, в фильме нет «указующего перста» – смотрите, какой плохой зять и какой хороший тесть. Нет, объективно нарисованы две жизни, и зрителю предоставляется возможность самому разобраться в ситуации. Фильм вышел на экраны, было несколько рецензий, высоко его оценивших, а затем он куда-то пропал… В прокате его нет, в обзорных статьях он не упоминается, даже при обсуждении творчества Хуциева его не назвали. Между тем фильм ни в чем не обвинен, не запрещен, а после нескольких показов по телевидению я получил довольно большое количество писем – положительных и очень серьезных откликов. Непонятно! Причем сам Хуциев за себя не борец. Тут он, скорее, фигура анекдотическая: когда он показывал «Послесловие» первым зрителям, я два раза был на таких показах. Обычно фильм проходил хорошо, иногда с аплодисментами по ходу действия, затем начиналось обсуждение; если превалировали положительные ораторы, на трибуну поднимался смущенный Хуциев и начинал примерно так: «Товарищи, мы привезли плохой фильм…» После двух-трех таких выступлений друзья Хуциева сказали: «Марлен, тебе запрещается выступать на обсуждении «Послесловия» вплоть до крайних мер – будем тащить за ноги с трибуны».

Хуциев – мое самое свежее воспоминание о работе в большом кино, и, если ему суждено стать последним моим впечатлением от кинематографа, спасибо ему за то, что он принес в мою жизнь радость.

«Юбилейное»

Ну это, так сказать, шутка на прощание. Хотелось проститься с улыбкой. Но если при этом вы ощутите некоторую горечь автора, поймите его правильно: он страстно не любит штампы!

Перед тем как я дожил до собственных юбилейных дат, я много раз побывал на чужих юбилеях в качестве поздравляющего – то с делегацией Дома актера, то с ЦДРИ, то от своего театра. Всякий юбилей делится, как известно, на две части – официальную и художественную, когда начинаются комедийные поздравления и присутствующие оживают от тоски, навеянной официальной частью, где царит железный штамп.

Как в кошмарном сне видится мне мой юбилей: на сцене, за длинным столом, – президиум, и в нем – представители общественности; если дирекции «пофартит», то и сам министр (на худой конец один или два зама), затем выводят меня и сажают в почетное кресло. Из деликатности я все время буду вставать, а мне будут говорить: «Вы сидите, сидите…»

Начинаются приветствия от фабрик и заводов, от Советской Армии и Флота, от учреждений культуры. Затем выбегают пионеры и школьники с цветами, но так как они не знают, кому их вручать, то им показывают на меня: «…вот этому дяде!»

Ораторы бывают опасные. Иной, раскрыв папку с убористым текстом на две страницы, старается все прочитать сам, при этом называя меня Ростиславом Яковлевичем и безбожно путая даты. Оратор поопытнее просто сует мне в руки очередную папку, восклицая: «Дорогой наш, тут написано, как мы вас любим!» Потом приближается импозантная фигура знаменитого артиста, мы лобызаемся, и он начинает петь дифирамбы моим театральным ролям, причем я точно знаю, что ни одной он не видел. Все это длится иной раз около двух часов и заканчивается моей ответной речью.

Я заранее готовлю ее, находя какие-то живые слова благодарности, но, начав говорить, с ужасом чувствую, что меня несет в море штампов и я изрекаю какие-то заезженные фразы, броде тех, которые слышал весь вечер.

Поэтому я предупредил дирекцию театра, чтобы они и не пытались организовывать мои юбилейные вечера с официальным чествованием. И так я дожил до сегодняшнего дня, не отметив официально ни одного юбилея. На них откликалась пресса, я получал очередные награждения и массу телеграмм, очень трогательных, я их храню, но ни разу на сцене Театра имени Моссовета не возникал длинный стол с президиумом по поводу моего очередного …летия. Стол не возникал, но по закрытии занавеса на сцене появлялась труппа театра и начинался «капустник», тайно от меня приготовленный и являвшийся для меня полным сюрпризом, удивительно смешным, и я буквально хохотал до слез.

Помню, как в день моего семидесятилетия меня предупредили, что, когда после спектакля («На полпути к вершине») меня поприветствуют, мы откланяемся и закроется занавес, я не должен уходить в гримерную, а прямо на сцене, где мне поставят гримерный столик, могу разгримироваться, снять театральный костюм и остаться в халате. Я послушно все исполнил. Тем временем в опустевшем от зрителей партере собрались близкие театру люди, гости, приглашенные нами, родные и знакомые – словом, свои, и начался «капустник». «Гвоздем» программы явился выход под конвоем группы «урков» из далеких лагерей. Милая моя команда юмористов – Адоскин, Львов, Иванов, Баранцев, Цейц! Они вышли в валенках, ушанках, телогрейках (с Севера, дескать), ведомые милиционером, – его играл Цимбал. Они приветствовали меня от имени «заключенных болельщиков театра». Пели соответствующие частушки, читали стихи, а под конец вытащили здоровенный канат и стали исступленно его раскачивать, причем зазвенели колокола, а они запели на музыку Глинки «Славься…» не совсем пристойный текст, особо акцентируя строчку: «Славься, славься наш старый… чудак».

Зрительный зал рыдал. Этот номер возник у них еще во времена моего шестидесятилетия, к семидесятилетию оброс новыми деталями и уж совсем расцвел в Доме актера, о чем речь будет ниже.

Однажды мне позвонил Б. М. Поюровский и спросил, как я отношусь к тому, что на сцене Дома актера будет проведен мой «антиюбилей». Надо сказать, что Борис Михайлович – постоянно действующий театральный критик – является еще и активистом Дома актера. С неиссякаемой фантазией придумывает он темы для интересных вечеров и организует их. Я спросил, что я для этого должен делать лично? «Ничего, – ответил Борис Михайлович. – Вы должны в назначенный день приехать в Дом актера, сесть в первом ряду и смотреть, больше ничего. Еще попрошу Вас дать два Ваших фото в младенчестве. Если найдется, и сегодняшнее». Я, заинтригованный, согласился, отдал просимые фото и с любопытством стал ждать развития событий. Прошло довольно много времени. Наконец я получил пригласительный билет на свой «антиюбилей».

Итак, вечер настал. Усевшись в первом ряду, я увидел на сцене, слева от себя, свое сильно увеличенное младенческое фото на деревянном пюпитре, под которым стоял маленький ночной горшок. Рядом – столик для ведущего. Вечер вел наш артист Ян Арлазоров, имитирующий, и очень похоже, Г. Капралова, который в это время был постоянным ведущим телепередачи «Кинопанорама». Это уже вызвало хохот в зрительном зале, и затем… пошло! Сперва были индивидуальные поздравления. Алешин, Аникст, Прут, Горин, Богословский, Литвинов, Броневой… И так как это был «антиюбилей», вы можете себе представить, что они про меня говорили. Прут, в частности, заявил, что знает меня с пеленок, что я всегда был лживым мальчиком и даже сегодня обманул всех, подсунув не свое младенческое фото, ибо он, Прут, точно знает, что это дитя – не Плятт, а Раневская. Были Карцев и Ильченко, и знаменитый ансамбль «Кохинор», и опять же мои театральные «урки», и еще, и еще кто-то, всех не упомню.

«Гвоздем» вечера явился наш «зарубежный гость, знаменитый иллюзионист и фокусник со своей ассистенткой» – Юрский и Тенякова. Боже, что они делали! Затем Юрский обратился к зрительному залу и заявил, что он может силой гипноза заставить любую женщину полюбить любого мужчину, кто хочет попробовать? И тут из зрительного зала на сцену поднялась очаровательная Катя Максимова. Юрский, делая особые пассы, стал «наводить ее на меня». Она начала танцевать для меня, постепенно раздеваясь, и наконец осталась в розовой ночной рубашечке, спереди на которой был наклеен мой большой портрет. В этот момент ворвался на сцену Володя Васильев, возмущенный тем, что Юрский делает с его женой, началась драка. Когда Юрский сорвал с Васильева пиджак, все увидели на спине у Володи наклеенный на рубашку опять же мой большой портрет. В этой суете Катя, сняв с себя очаровательный пеньюарчик, бросила его мне. Я по сей день храню этот прелестный сувенир.

Мне трудно передать, что творилось в переполненном зрительном зале. Вот как бывает проливной дождь, так стоял «проливной» хохот. У меня лично заболели мускулы лица от беспрерывного смеха. Да, я забыл сказать, что меня просили не сопротивляться, когда Юрский пригласит меня на сцену. По его знаку я очутился на сцене, меня усадили на стул рядом с кулисой. Юрский набросил на меня покрывало, начал бормотать какие-то заклинания, я мгновенно скользнул за кулисы, когда же Юрский сорвал покрывало, на стуле оказался A. M. Эскин, на груди которого был такой же мой портрет. Эффект был полным!!!

Поюровский сиял – его эксперимент удался. «Антиюбилей» был его созданием. В дальнейшем он устроил еще несколько «антиюбилеев». Я был на «антиюбилее» Л. О. Утесова и много слышал о столь же удачном «антиюбилее» М. А. Ульянова.

Я уже говорил, что с благодарностью храню поздравления, полученные мною в дни моих юбилейных дат, но одно письмо, присланное мне в связи с «антиюбилеем», отнюдь не юмористическое, особенно согрело мою душу. Это письмо от Марии Осиповны Кнебель. Вот оно:

«Дорогой Ростислав Янович!

Простите меня за то, что я так поздно откликаюсь на Ваш «антиюбилей».

В пригласительном билете сказано, что всем желающим предлагается сказать Вам то, что мы о Вас думаем. Я думаю, что Вы актер, который совмещает в себе глубокую человечность, ум – и высокий профессионализм.

Я чувствую к Вам глубокую симпатию и от всей души жалею, что нам не пришлось поработать вместе.

Вас любят все, кому дорого Искусство. Вы этого добились, не ища популярности.

Это высшая награда!

От всей души желаю Вам всего самого хорошего.

С любовью М. Кнебель».

Несколько слов вместо эпилога

Дорогие мои читатели! Я предупреждал, что пишу не биографию, не мемуары, а делюсь значительными встречами и событиями в моей жизни. Тем самым я получил право прервать свой рассказ в любом месте, никого при этом не обманув.

Недавно мне исполнилось 80 лет. В этой цифре есть что-то итоговое, но мне итожить не хочется – я еще не чувствую себя стариком, и мою фантазию будоражат планы на будущее. Может быть, это наивно, может быть, это «нас возвышающий обман», но ведь никто не может лишить меня права существовать в оптимистическом ключе, а жить хочется. В момент, когда я пишу эти строки, все близкое мне в интеллектуальной сфере находится в движении, все – и театр, и драматургия, и литература, и кино, и вопросы воспитания молодежи – движется и, стало быть, куда-то придет.

Вот куда? Мне и хочется успеть это увидеть.

Ваш Р. Плятт.

«Всегда оставаться самим собою»

Существует мнение, будто люди искусства особенно тщеславны. Спору нет, встречаются и такие. Суета сует – прерогатива отнюдь не только служителей муз. Зачем же все валить на них? Разве нет среди актеров людей достойных, скромных, не алчущих любой ценой почестей, но «мужественно несущих свой крест и верующих»? Знакомьтесь: Ростислав Янович Плятт. 13 декабря ему исполняется 80 лет. Но был ли кто-нибудь хоть раз в жизни на его официальном юбилее? Сама такая мысль кажется ему кощунственной. И в 50, и в 60, и в 70 он категорически отказывался от подобных предложений, усматривая в этом что-то неприличное, когда все вынуждены во что бы то ни стало славить юбиляра.

«День рождения – интимный, семейный праздник, который можно отмечать в кругу близких друзей и родственников, но нельзя использовать как повод для самоутверждения», – считает Ростислав Янович. И спорить тут с ним бесполезно.

Разумеется, нынешний год не составил исключения: официального юбилея у Плятта снова не будет. Ростислав Янович достаточно «консервативен», чтобы менять свои убеждения. Кстати, получить у него интервью тоже непросто. Тем более сейчас, когда поджимают сроки сдачи рукописи воспоминаний в издательство «Искусство». И все-таки я пытаюсь разговорить его.

– Если бы я сегодня вышел на демонстрацию, на моем лозунге было бы всего одно слово: терпение! – говорит Плятт. – Люди приходят в магазин и хотят купить самое необходимое: колбасу, сахар, сыр, мясо, молочные продукты, не говоря уже о стиральном порошке, зубной пасте и мыле. Но, увы…

Другие жалуются, что нет пока хороших фильмов и спектаклей. Что плохо работают транспорт и связь. Не убираются улицы: и в самом деле, кому мешали дворники? Загрязняется атмосфера. И все это, к сожалению, правда. Между тем я повторяю: терпение!

Объясню, почему я на этом настаиваю. Я прожил большую жизнь и вижу, как все сегодня стронулось с места. Именно это вселяет в меня надежды. Только не надо никуда спешить, не надо никого подгонять! Мы уже столько раз пытались выполнить, перевыполнить, догнать и перегнать, что пора бы и за ум взяться. Конечно, и мне бы хотелось увидеть результаты нынешней перестройки. Но я понимаю, что это непросто. И за один год нельзя решить все проблемы, копившиеся десятилетиями.

Я никогда не был в оппозиции. Но и не стремился занять какое-то особое место в президиумах. Потому что просто так сидеть там было невозможно. За все приходится платить. В биологии клясться именем проходимца Лысенко и проклинать великого ученого и гражданина Вавилова. В театре соответственно клеймить позором Мейерхольда, Таирова, Ахметели, Курбаса, в литературе – Ахматову, Цветаеву, Зощенко, Пастернака, Мандельштама, Булгакова, в музыке – Шостаковича и Прокофьева, в живописи – Фалька, Лентулова, Малевича, Шагала, Филонова, Кандинского…

Я мог себе позволить ничего этого не делать. Конечно, порядочный человек обязан был бы не просто промолчать, но вступиться. Как это сделал Александр Бек, когда Жданов с грязью смешивал Анну Андреевну Ахматову. Или Леонид Малюгин, отважно пытавшийся воззвать к совести, когда устроили избиение так называемых «безродных космополитов», за что тут же с подачи Софронова сам угодил в их «группу».

Думал ли я когда-нибудь, что все эти несправедливые наветы будут однажды открыто осуждены? Мог ли я о таком даже мечтать? А кто из тех, кто ушел из жизни до 1953 года, мог предположить, что в Москве будет сооружен памятник жертвам сталинских репрессий?! И что же, я должен теперь сделать вид, будто ничего такого не замечаю только потому, что в магазинах нет колбасы?! Какой же после этого я представитель интеллигенции? Разве не важнее для меня то обстоятельство, что скоро все мы впервые примем участие в выборах, которые перестанут быть пустой формальностью?! Когда понятие «плюрализм мнений» из ругательного выражения превратится в совершенно нормальное? Когда об одном и том же явлении искусства могут быть высказаны диаметрально противоположные мнения без всяких оргвыводов.

Мне кажется, официальная отмена постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» – лишь первая ласточка. Я жду и надеюсь, что будут преданы анафеме и другие, не менее еретические решения, постановления и редакционные статьи 30–40-х годов: о репертуаре драматических театров, о музыке Шостаковича и Прокофьева, о «безродных космополитах». «Никто не забыт, ничто не забыто» – эти слова Ольги Федоровны Берггольц, по-моему, относятся не только к жертвам ленинградской блокады. Мы имеем все основания толковать их шире…

Я жду, когда во весь голос, откровенно, будет сказано, каким варварством явилось уничтожение великих театральных организмов: МХАТа 2-го, Театра имени Вс. Мейерхольда, ГОСЕТа, Камерного театра. Это нужно не мертвым, но живым, чтобы быть уверенным: в правовом государстве такое больше никогда не случится. Речь идет не о частных статьях отдельных критиков – они-то как раз стали появляться, но об официальном осуждении допущенного произвола.

Мне вообще кажется, что все беды современного театра берут свое начало в середине 30-х годов, когда Сталин, покончив с крестьянством, принялся за художественную интеллигенцию. Известно, что он особенно любил МХАТ и всячески ему покровительствовал. Отсюда и небывало высокие ставки, и двухмесячный оплачиваемый отпуск, и государственные дачи, и бесконечные награды. Но все это не просто так, из любви к чистому искусству, а в обмен на послушание и верноподданничество: долой со сцены Булгакова, даешь «зеленую улицу» «Зеленой улице» А. Сурова и «Залпу «Авроры» М. Большинцова и М. Чиаурели. И театр, обладавший уникальной трупной, на наших глазах стал быстро чахнуть. Одни и те же актеры играли сегодня Чехова и Толстого, а завтра!.. О какой жизни человеческого духа при таких обстоятельствах могла идти речь? До нее ли было? На словах клянясь именами своих великих учителей, каждый пытался ухватиться за древко, на котором давно уже не было знамени. О театре ли было думать?! Ну как здесь не воскликнуть: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!» В результате одни театры – нелюбимые – закрывались. Другие же – любимые – развращались. Но и те и другие погибали.

А критика? Все мы справедливо неудовлетворены ею, но не хотим понять, что она до сих пор не может оправиться от того разгрома, что был учинен ей в незабываемом 1949 году. И дело здесь не только в вопиющей несправедливости, не только в том, что большинство «космополитов» так и не смогли вернуться к полноценной деятельности. Но и в том, что все последующие поколения – а их уже минимум три или четыре – но существу не стали критиками, хотя и получили театроведческое образование. И даже защитили диссертации, отважно доказывая, что Горький – основоположник социалистического реализма, а Станиславский – реформатор мирового театра. Однако написать толковую рецензию на премьеру в 100 строк никто из этих ученых докторов не может. А ведь я помню, как мы волновались, зная, что в зале сидят П. Марков, Ю. Юзовский, Г. Бояджиев. Что скажут они завтра в своих газетах?

Ахиллесова пята современного театра – режиссура. Нет, не только главных, катастрофически и давно не хватает талантливых режиссеров-постановщиков. Между тем каждый год театральные вузы страны выпускают около ста (!) профессиональных режиссеров, не считая Высших режиссерских курсов при ГИТИСе. Спрашивается, зачем? Если большая часть из них никуда не годится, может быть, стоит подумать, правильно ли их там воспитывают? Ведь мы уже заняли первое место в мире по производству обуви, которую невозможно носить, и тракторов, на которых нельзя пахать. Неужели же до сих пор не ясно, что дело не в количестве?

Конечно, и здесь мы пожинаем плоды сознательной административной политики. Начало ей было положено в те же 30-е годы, когда подавлялась любая художественная индивидуальность. Мы только-только начинаем от всего этого избавляться. Господи, сколько раз нещадно били за всевозможные «грехи» моего молодого учителя Ю. А. Завадского, пока он не догадался сбежать вместе с нами в Ростов-на-Дону!

Мы, ученики Завадского, в одинаковой мере считали себя связанными с искусством Художественного театра и Театра имени Евг. Вахтангова, поскольку сам Завадский считал себя учеником Станиславского и Вахтангова. Но это не мешало и ему, и нам живо интересоваться работами других театров. К примеру, я обожал МХАТ 2-й. Огромное впечатление на меня производили все постановки A. M. Лобанова – великого режиссера, несправедливо недооцененного современниками. Я был в восторге от таких разных спектаклей, как «Король Лир» С. Радлова в ГОСЕТе, «Оптимистическая трагедия» А. Таирова в Камерном, «Ревизор» и «Последний решительный» у Вс. Мейерхольда, «Мещане» у Г. Товстоногова, «Доходное место» у М. Захарова в Театре сатиры, «В день свадьбы» А. Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола, «А зори здесь тихие» Ю. Любимова в Театре на Таганке… Из одного этого перечня видно, что я готов был принять самые разные театральные системы. Конечно, у меня были свои особые пристрастия: «Дни Турбиных» во МХАТе, «Принцесса Турандот» в Театре имени Евг. Вахтангова (я видел сказку К. Гоцци в отрочестве с первыми исполнителями), «Блоха» во МХАТе 2-м. Это были выдающиеся, совсем не похожие друг на друга театральные миры, возникавшие в разные годы, на разных сценах. Они доставляли мне и многим другим ни с чем не сравнимую радость. И в то же время вызывали зависть, раздражение, злобу у тех, кого гневить было опасно.

Стоит ли после этого удивляться, что корпус режиссеров стал быстро пополняться послушными малоспособными молодыми людьми или актерами, лишенными задатков и навыков в режиссуре. Процесс этот продолжается и сегодня, когда во главе театра становятся не режиссеры, а ведущие актеры. И здесь не имеет значения, назначат ли их сверху или изберут снизу. Важно, чтобы им хватило ума хотя бы воздержаться от собственно режиссерской деятельности, как это сделал М. Ульянов, но, кажется, к сожалению, только он один. Прав был Ю. Юзовский, когда говорил: в результате одним хорошим актером становится меньше, одним плохим режиссером больше…

В последнее время, как грибы после дождя, пошли в рост всевозможные театральные студии. В принципе дело это хорошее, я сам вышел из студии. Но в связи с этим возникает один существенный вопрос: кто ими руководит? Когда это Олег Табаков, все ясно. Но среди руководителей студий есть люди, о которых театральная общественность понятия не имеет. Между тем они всеми правдами и неправдами добиваются статуса профессионального театра, показывают спектакли за деньги, выезжают на гастроли, в том числе и за рубеж. А ведь мы ответственны за тех, кого приручаем. Мне не совсем ясно, что будет с этими людьми через несколько лет: молодость, как известно, проходит быстро, а бездарность остается навсегда. У большинства студийцев нет никакой профессии. Куда им деваться, когда студия, с которой они связаны несколько лет, закроется? Ведь и профессиональных-то актеров устроить сейчас уже некуда! Не плодим ли мы бездумно новую армию безработных?

Меня радует, что вновь созданный Союз театральных деятелей СССР решительно взялся за дело и многого уже добился, особенно в плане экономическом и социальном. Это прекрасно, что руководители Союза проявили добрую волю и позаботились о материальном положении пенсионеров. Что наконец-то решился вопрос с оплатой труда в детских и кукольных театрах. Теперь самое время подумать и о молодых, кто после окончания вуза в течение многих лет получает 100–200 рублей, особенно в провинции, где нет никаких возможностей для дополнительных приработков. Каково им читать объявления в автобусе: приглашаем водителей, оклад 300–350 рублей. Говорю это не в упрек транспортникам, труд их ценю и уважаю. Но мне хотелось бы, чтобы и труд профессионального актера был оценен по достоинству, в том числе и материально.

И еще об одном хочу сказать особо. Меня всегда смущало, почему одних артистов награждают щедро чуть ли не с пеленок, а другие так и уходят из жизни, не удостоившись официального признания. От кого это зависит? Может быть, правы острословы, которые говорят, ссылаясь на Мичурина: звания не дают, звания берут, взять их – наша задача! Сейчас многие предлагают вообще отменить всякие почетные звания для актеров. И это было бы, на мой взгляд, прекрасно. Ну что с того, что А. Вертинский и Л. Русланова ушли из жизни всего-навсего заслуженными артистами, а Владимир Высоцкий вообще никакого звания не получил?! У артиста должно быть не звание, а имя.

Кстати, звание «заслуженный артист Императорских театров» давалось за выслугу лет и означало гарантию всевозможных социальных привилегий в старости: хорошая пенсия, бесплатная казенная квартира с дровами, выезд и т. п.

И последнее. Я понимаю, что решить сразу все вопросы невозможно, и потому не только другим, но и себе постоянно повторяю: терпение! Однако не могу понять, почему до сих пор Ленинградский театр комедии не носит имя Акимова, а Ленинградский театр кукол-марионеток – Деммени? Кто против того, чтобы московский театр «Сатирикон» стал театром имени Райкина?.. Ведь понятно: другого имени этим театрам не дано. Однако кто-то – имярек – не ставит свою подпись. А ведь в других случаях как легко увековечивалась память людей, о которых хотелось бы поскорее забыть.

А от кого зависит такая «мелочь», как разрешение установить доски на домах, где жили Фаина Раневская, Софья Гиацинтова, Мария Бабанова, Соломон Михоэлс, Максим Штраух, Василий Топорков? Неужели же они – кумиры миллионов – не заслужили такой чести? И Союз театральных деятелей вместе с Союзом кинематографистов не вправе сами решить все эти вопросы? Стоит ли надеяться на тех горе-руководителей, которые никак не могут выполнить собственное постановление и открыть наконец в Москве музей Романа Кармена?! Разве не ясно, что сохранять память о выдающихся деятелях прошлого – святая обязанность любого цивилизованного общества? В этой связи я вспоминаю, как В. Рындин рассказывал на вечере, посвященном А. Таирову, о том, что в Париже на здании, где в 20-е годы гастролировал Камерный театр, он увидел мемориальную доску в память об этом событии. Неужели же нельзя установить такую доску и в Москве на доме, где долгие годы жили и работали Таиров и Коонен?!

Ну а закончить я хотел бы тем, с чего начал, – с призыва к терпению! Не нужно суеты. Она наш главный враг, можете поверить моему опыту.

Признаюсь, зная Ростислава Яновича много лет, я не ожидал услышать от него и половины того, что он сказал. Плятт – один из самых талантливых и самых знаменитых учеников Завадского. А сегодня он и самый старший среди них. На нем теперь лежит моральная ответственность за нравственный климат в коллективе. Потому что он не только первый артист труппы, но и совесть театра.

Обратили ли вы внимание, как ходит по улице Плятт? Как ездит в метро, троллейбусе? Как ведет себя в очереди в магазине? Другие его коллеги, куда менее талантливые (и менее знаменитые), кажется, вот-вот свалятся под бременем собственной славы. Они несут себя так бережно, словно хрустальную вазу. Плятт об этом никогда не думает. Если он не торопится, что бывает нечасто, может обстоятельно рассказать смешную историю. И охотно выслушает вашу.

Последние полтора года Плятт трудится над книгой воспоминаний. Жизнь подарила ему встречи с удивительными людьми, многих из которых, увы, уже нет с нами. Плятт-мемуарист похож на того Плятта, которого я знаю и люблю давно. Почти ничего о себе, все больше о других. И всегда обо всех с уважением – талант доброты. Можно не сомневаться: книга Плятта воздействует на будущего читателя с той же силой, что и созданные им образы. Потому что главное свойство Плятта: всегда оставаться самим собою – в жизни, в театре, на экране.

Борис Поюровский

«Известия» 12 дек. 1988