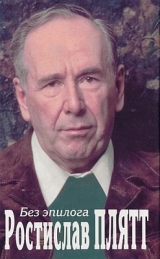

Текст книги "Без эпилога"

Автор книги: Ростислав Плятт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)

Июнь 1941 года. Война. Марецкая хочет быть в строю, она находит свое оружие в пьесе Липскерова и Кочеткова «Надежда Дурова». Театр с предельной быстротой готовит премьеру. Уже в начале августа она первой из советских актрис выходит на сцену в роли кавалерист-девицы, героини Отечественной войны 1812 года. И на спектаклях, прерываемых воздушной тревогой, и в госпиталях, и во фронтовых бригадах звучат страстные монологи Марецкой – Дуровой, призывающие к защите Родины.

В послевоенные сезоны Марецкая создает контрастные образы: полный лирики и задушевности образ девушки Вари в пьесе Ф. Кнорре «Встреча в темноте» и вскоре – знаменитая «Госпожа министерша» Б. Нушича, сыгранная Марецкой на грани клоунады. Тут утоляется ее еще не израсходованная тяга к юмору, сатире, гротеску, фарсу. Импровизации Веры Петровны подчас ставили некоторых ее партнеров в тупик, иные, наоборот, расцветали от ее экспромтов, и тем самым освежался весь рисунок спектакля.

Бывало, правда, и так, что актерское озорство Марецкой и ее партнеров выходило из берегов пьесы. В «Госпоже министерше» О. Абдулов, играя дядю Вассу, решил, что его персонаж – клептоман, и как только Марецкая – министерша отворачивалась, тотчас рассовывал по карманам серебряные ложки. Дальше – больше…

Случалось, так резвился и я. В пьесе «Миллион за улыбку» А. Софронова я – Бабкин из-за кулис сообщал Марецкой – Карташевой: «Омлет готов»: Она командовала: «Давай, иначе пережарится!» И вот как-то играли мы этот водевиль не у себя, а в Театре имени Евг. Вахтангова. За кулисами я с радостью обнаружил три больших блюда с пельменями (бутафорию из «Стряпухи», вероятно) и, не говоря ни слова про омлет, вынес одно блюдо, водрузил на рояль и ушел. Марецкая – Карташева проводила меня изумленным взором. А я вернулся и поставил на рояль второе блюдо пельменей, потом – третье. Моя Карташева только руками развела! Но выдержала, не расхохоталась. Только когда я в четвертый раз появился, пританцовывая лезгинку, с большим кухонным ножом в зубах, она прыснула и опрометью бросилась в кулису…

Только не думайте, что мы «испортили» спектакль. Вовсе нет. Мы доиграли его весело и с подъемом, а публика наших проделок не заметила.

Рассказывая об этих забавах, я думаю о том, что никогда в жизни не встречал другой актрисы, достигшей небывалых высот истинно лирического дарования, которую в то же время так неудержимо влекло бы к театральной эксцентрике, буффонаде, к комедийным ситуациям, где мог бы вовсю разгуляться ее всепобеждающий юмор… Где-то в ее существе прятался Рыжий, да-да, тот самый Рыжий, по которому тоскует цирковая арена. И моментами я ее Рыжим и называл, своровав это у знаменитой английской актрисы Патрик Кэмпбелл, которая именовала Рыжим самого Бернарда Шоу.

К сожалению, театр не часто давал Вере Петровне такую возможность. Может быть, именно поэтому ее госпожа министерша скоро перекочевала со сцены театра на концертную эстраду, где прижилась на долгие годы. Уже и спектакль сошел с репертуара, а нашу парную сцену из «Госпожи министерши» мы с Верой Петровной играли больше тридцати лет! И на радио записали ее, и на телевидении сняли. Надо сказать, что и на эстраде (там-то особенно) продолжались ее уморительные импровизации, и я порой еле удерживался от смеха. Именно в силу этой особенности своего дарования Вера Петровна с наслаждением купалась в водевильных ситуациях чеховской «Свадьбы», играя в этом фильме Змеюкину.

Но как жестоко подчас поступает с актерами судьба! Незадолго до того, как болезнь Веры Петровны сковала ее силы, в нашем театре была принята к постановке пьеса кубинского драматурга Кинтерро «Тощий приз». Героиня пьесы Илуминада по профессии – клоунесса! Такой подарок Марецкой! В телевизионном фильме «Дома у Ю. А. Завадского» вы можете увидеть обсуждение макета будущего спектакля. С таким азартом участвует в этом обсуждении Вера Петровна, что-то принимает, что-то отвергает, что-то яростно доказывает художнику… Увы, эту роль играла уже не она.

С годами творческая энергия Марецкой не иссякала. Плохо было другое: иссякали силы, постепенно сходили с афиши ее любимые спектакли… И естественное желание актрисы выразить себя обрело новое поле деятельности – творческие вечера. В их программе были фрагменты из кинофильмов, сцены из спектаклей и – что для Веры Петровны главное – сиюминутные встречи со зрителями, общение с ними, рассказы о своей профессии, ответы на записки и устные вопросы.

Я часто бывал партнером Марецкой на таких вечерах и всегда удивлялся ее умению захватить аудиторию, пробиваться, как говорится, к сердцам людей.

Еще при жизни Веры Петровны вышел фильм «Что вы знаете о Марецкой?». В нем – рассказы об актрисе, фрагменты творческих вечеров, ее беседы со зрителями. Весь строй фильма таков, что он звучит как исповедь человека, благодарного судьбе за свою причастность к миру прекрасного.

Вот я рассказываю вам о великолепной жизни в искусстве, полной триумфов, блеска, памятных всем удач… И может возникнуть впечатление, что все давалось Марецкой легко, без особых усилий, что прожила Марецкая этаким баловнем судьбы… А между тем она была великой труженицей, подтверждая лишний раз своим примером избитую, но не всем понятную истину, что талант без упорного труда стоит недорого и немногого добивается.

Экземпляры ее ролей были затрепаны до невозможности, сплошь исписаны вокруг машинописного текста ей одной понятными каракулями.

То были записи режиссерских замечаний, ее собственные соображения, мысли, пришедшие в голову в связи с данной ролью. А затрепанность – не от неаккуратности, просто потоку, что новая роль была при ней всегда, не только на репетициях. Она постоянно носила эту тетрадку в сумочке, гуляя, отправляясь в магазин, ожидая приема у врача… Когда страницы роли приходили в полную ветхость, она переписывала ее в новую тетрадь, с которой опять же не расставалась в процессе работы. Веселый и общительный человек, которому было интересно все на свете, в какие-то моменты она уединялась в своей комнате, выключала телефон и, отрезанная таким образом от мира, занималась только ролью, жила в том образном мире, который открывался ей в минуты творчества.

Бывало, зайдешь к ней просто навестить, а она сразу: «Давай поговорим!» Это значит – покидаемся репликами из нашей сцены. «Верочка, я же не взял роль!» – «Ну, по мысли-то помнишь? Давай!» На столе появлялась заветная тетрадь, и Вера Петровна начинала «притираться» к партнеру, требуя один ход, другой, искренне возмущаясь, когда я отвечал ей затверженной, а не сиюминутной интонацией, ликуя, когда мы по-живому сцеплялись друг с другом. «Вот, вот, помнишь, как у Садовской: петелька-крючочек…»

На репетицию она являлась первая, после репетиции зачастую оставалась одна – «дожидалась» мизансцены. Если репетировала не с Завадским, которому доверяла абсолютно, то все равно шла к нему в кабинет и долго «мучала» его, проверяя с ним данные ей мизансцены, выторговывая у него новые взамен тех, в которых сомневалась. Словом, когда делалась роль, она не жалела ни времени, ни себя, ни других.

В том, как она отдавалась работе, не было ничего, так сказать, уникального, нового. Точно так же, к примеру, трудились артисты МХАТа в ту пору, когда они были под Станиславским и Немировичем. Таким же «аспидом» для режиссуры был, в частности, Хмелев, мучавший всех и вся своими сомнениями в себе и повышенными требованиями к работе. Я хочу лишь подчеркнуть, что такая мера актерской самоотдачи встречается теперь все реже и реже. И – увы! – соответственно уменьшается количество подлинных актерских побед.

Но, в отличие от артистов МХАТа, Марецкая, когда роль была сделана, в день спектакля не должна была специально к нему готовиться, и если, например, вечером играла Мирандолину или Кручинину, то это не означало, что она с утра мысленно себя ощущает Мирандолиной или Кручининой и соответственно настраивается. Непосредственно перед выходом на сцену она вполне могла болтать о чем угодно, не имеющем никакого отношения к роли. Ведь роль сделана? Сделана! А это и означало, что, шагнув из-за кулис на сцену, Марецкая сразу «вошла в роль».

Последние два года ее жизни, строго говоря, были отданы больнице. Тем не менее и это – годы творческого напряжения. У Веры Петровны на больничной койке – магнитофон. Она одержима новым увлечением, впрочем подспудно всегда бродившим в ней: лирическая поэзия – Пушкин, Тютчев, Блок, Ахматова, Цветаева. Вера Петровна упивается звучанием стиха, пробует его «на вкус». Она записывает себя на магнитофон, читает одно, другое, третье, стирает, записывает вновь… Кто знает, может быть, она мечтала, что в ее концертном репертуаре возникнет стихотворный цикл и это будет для нее совсем новый жанр. А может быть, живя в мире поэзии, она защищалась от наступавшего недуга, от больничного быта?.. Теперь гадать трудно.

Сквозь прожитые годы она пронесла, не расплескав, такое ценнейшее качество, как студийность, которое смолоду прививал нам Завадский. В нашем маленьком театре мы не только играли – мы строили театр. И вот как строитель театра Вера Петровна буквально до последних дней была незаменима и в духовном, и в практическом, житейском смысле. Не занимая никакой ни административной, ни общественной должности, она оказывалась первой во всех необходимых делах. Надо о чем-то поспорить, что-то достать, кому-то что-то сделать – Вера Петровна говорила: «Иду на таран!» И многие высокие инстанции капитулировали перед ее обаятельным напором.

При всем том она не отличалась ни ангельской кротостью, ни всепрощающей добротой.

Святой она не была: она бывала и пристрастной, и несправедливой, и своенравной. У нее были и ошибки, и творческие неудачи, и, понятно, тяжелые переживания по этому поводу. Но все это отступало перед главным – перед ее влюбленностью в искусство.

Оказавшись невольницей загородной больницы, она потихоньку от врачей убегала сквозь дыру, найденную ею в заборе, к машине и мчалась в Москву, чтобы еще что-то записать на радио, еще раз появиться на голубом экране. Именно таким образом умудрилась сняться на телевидении в «Странной миссис Сэвидж». В этот спектакль она вошла после Ф. Г. Раневской и Л. П. Орловой.

Все это держало ее на плаву, она как бы кричала своим зрителям: «А я еще жива! Еще жива!» Так мне казалось.

В свой самый последний год, уже прикованная к больничной койке, она буквально дрожала за судьбу родного ей театра, особенно после смерти Юрия Александровича Завадского. Каждый день по телефону, уже каким-то далеким голосом, она спрашивала, что и как. Она хотела слышать пульс жизни театра, который для нее был уже только прошлым, и она это понимала. Для себя ей уже ничего не было нужно – ее пульс слабел с каждым днем.

Наш театр потерял свою первую актрису. Первую – по мощи дарования, первую – по верности идеям и имени Завадского и его школе, первую – по ощущению гражданской миссии художника, первую – по любви к жизни, за которую она билась последние годы, заставляя смерть удивляться и отступать.

Ее уход – это не только наше внутритеатральное горе.

Страна потеряла великую актрису с мировым именем, ибо на экранах мира прошли изумительные женщины Марецкой – рядовая колхозница, ставшая членом правительства, партизанка товарищ П. и сельская учительница. Прошли, показав народам многих стран несгибаемый характер, душевную силу и талант русской женщины, советского человека.

Ну вот… Что же еще можно сказать о нашей дорогой Верочке? Что ни говори – не вернешь… Спасибо ей за то, что она была.

Николай Мордвинов

Вряд ли сегодняшние зрители и поклонники народного артиста Советского Союза, лауреата Ленинской и Государственных премий Николая Дмитриевича Мордвинова представляют себе его таким, как мы, его товарищи, помним Колю Мордвинова в студийные годы. И поскольку известен и подробно описан Мордвинов поздний, мне хочется обратиться памятью именно к тем годам.

Осенью 1926 года в студии на Сретенке Мордвинов был где-то посередине между старшими и младшими, он ведь был тоже еще учащимся курсов, правда, одним из старших, нигде на зрителя пока не допускался, репетировал свои учебные отрывки, особенно не блистая. Да нет, пожалуй, еще вообще не блистал. Почему и любопытен многим показавшийся неожиданным его бросок: из школьного небытия – в премьеры молодого театра, когда была сыграна «Простая вещь» и о Соболевском Мордвинова заговорила театральная Москва.

Это свершилось зимой 1927 года, а я и сегодня помню мордвиновский образ вплоть до мелочей – так это впечатляло! И, главное, непонятно было, из чего все это родилось! Я, например, убежден, что Завадский лет семь спустя после «Простой вещи», работая с Мордвиновым над ролью Мурзавецкого в спектакле «Волки и овцы», в поисках образного решения роли питался своими впечатлениями от молодого Мордвинова. И тут все понятно, потому что была в Мордвинове «образца» 1926 года некоторая комичность. Вот представьте себе! Длинноватый, длинношеий, с носом, тоже почему-то казавшимся длинноватым, с несколько жалобно поставленными «домиком» бровями, не очень складный, угловатый и предельно озабоченный – таким воспринимал я его в то время.

Прошли годы. Мордвинов продолжал блистать в Соболевском, в его репертуаре появился красавец Пердикан из пьесы А. Мюссе «Любовью не шутят», и уже начал набирать силу и мощь новый мордвиновский герой – живописнейший Дик Даджен, ученик дьявола из одноименной пьесы Б. Шоу, – и вот «Волки и овцы»…

Когда на сцену вышел Мордвинов – Мурзавецкий, я охнул: милый Коля явился мне из студийного далека! Разумеется, острейший образ, заданный Завадским и Мордвиновым сыгранный, не ассоциировался с молодым Мордвиновым впрямую, но что-то неуловимое из того невольного мордвиновского жизненного комизма безусловно пошло в дело. Фигура – на грани распада… Полуидиот с плохо координированными жестами, с заплетающимися ногами и языком, озирающий мир безнадежно тоскливым и все отрицающим взглядом – все не то! Испитое лицо неутоленного алкоголика. Лицо, в котором все как-то струится книзу: жидкие пряди волос, свисающие со лба, длинноватый красненький носик, нюхающий верхнюю губу, хилые мокрые усишки, жалобно висящие вдоль полуоткрытого рта… И только брови устремлены вверх печальным «домиком»…

Великолепная фигура! И – вся в какой-то соломе… Конечно, такой Аполлон Мурзавецкий в сравнении с упомянутыми мордвиновскими героями, да сыгранный после них, производил эффект необычайный.

Я сознательно отвлекся от Соболевского, чтобы объяснить, почему, на мой взгляд, рождение Мордвинова для Москвы, допустим, в роли такого Мурзавецкого показалось мне более естественным, менее неожиданным, чем его успех в «Простой вещи», – уж очень, думалось, труден для него Соболевский.

Очевидно, театроведы – исследователи творчества Николая Дмитриевича не согласятся с этими моими домыслами, так как становление Мордвинова прослеживается ими иначе, но у меня с молодых лет всегда был особый интерес как раз ко всему острохарактерному и комедийному в его творчестве. Может быть, потому, что сам я в то время неистово увлекался поисками именно в этой области.

В одной из своих последних бесед со зрителями Николай Дмитриевич вспомнил мои слова, обращенные к нему: «Комедийные и характерные роли – пикантная особенность твоего таланта». Уж не помню, по какому поводу было это сказано, но в течение многих лет, репетируя ли с Николаем Дмитриевичем, наблюдая ли его работу как зритель, я всегда с любовью и уважением следил за тем, как Мордвинов, предназначенный, казалось бы, для ролей трагедийных, героико-романтических, искал свое и находил в ролях, которые для трагика, скажем, выглядят действительно этакой пикантной приправой. Но он был так заразительно-великолепен, играя, например, женоненавистника кавалера Риппафрата в гольдониевской «Трактирщице» или туполобого бюрократа Костюшина в «Обиде» Сурова, что мне подчас становилось обидно: до чего же мало ценит он себя вот такого! Мне казалось это бесхозяйственным. А он, конечно, экономил силы и время для воплощения характеров могучих, о которых мечтал с юности. Смысл его театральной жизни виделся ему в образах Отелло, Лира, Арбенина, в столь же масштабном образе его современника… И, получив от И. Штока роль потомственного рабочего Забродина в «Ленинградском проспекте», он почуял в ней стоящий материал для себя и отдал Забродину все силы ума и сердца. Вот свойственная ему собранность на чем-то для него главном, пожалуй, если вдуматься, и отличала Мордвинова уже с молодых лет, и в частности на той самой Сретенке 26-го года, куда мне давно уже пора вернуться.

В студии Коле Мордвинову доверили важнейший участок – свет. Он заведовал всем освещением студии: и сценическим, и бытовым. Я уже упоминал о его всегдашней озабоченности – она была естественной, если учесть его фанатическое отношение к делу: казалось, он круглые сутки в работе. То возится с какими-то длиннющими проводами, меняя проводку; то над чем-то колдует в своем сценическом электрохозяйстве, непрерывно совершенствуя его; то, наконец, занимается прямым своим делом учащегося курсов – репетирует учебные отрывки, которые всегда были у него серьезными и сложными; то один в пустом зрительном зале мычит у рояля; то где-нибудь в уголке что-то бормочет или жестикулирует, отрабатывая пластику рук, – словом, свободного времени у него фактически не было, а приходил он в студию самым первым и удалялся поздним вечером – последним.

Мы в большинстве своем были очень молодыми тогда. Розыгрыши, шутки, проказы, остроты, обычно принятые в актерской среде, не переводились и у нас. Но Коля не принадлежал нашему веселому племени театральных юмористов – и не потому, что был немного старше годами; будь он и моложе нас, все равно он не резвился бы с нами вместе по причине, о которой я уже говорил: у него на это не оставалось времени. Он подчас возбуждал наш юмор этой своей «отдельностью», сосредоточенностью – и мы казались себе этакими Моцартами, а он – скучным Сальери. Но вот грянул его успех в Соболевском, и стало наше веселое племя переглядываться – откуда, мол?! И не каждый из нас понимал в то время, что как раз оттуда, из этой вот часто забавлявшей нас и запретной для нас зоны – его серьезной подвижнической жизни, когда наедине с собой, но в интенсивном общении с тем объектом, над которым он в данный момент трудился, Коля размышлял, искал, пробовал, отвергал и опять пробовал, разминая себя, шлифуя и накапливая силы. Так, кстати сказать, в величайшей собранности на чем-то сокровенном, главном для себя прожил он всю свою жизнь в искусстве, до самых последних дней.

Когда начались репетиции «Простой вещи», Коля Мордвинов выбивался из сил: ему предстояло сочинить качественно новое освещение спектакля с минимумом материальных затрат, и Соболевский его допекал, Соболевский! Лощеный белогвардейский поручик, контрразведчик, фанатик белой идеи, умница, садист, циник! А наш Коля – брови «домиком»…

Со всем тем уже многим, что к моменту генеральных оказалось накоплено Колей для роли, ясно было, что от себя ему Соболевского не сыграть. Внутренний багаж требовал, так сказать, «наружной упаковки». И тут все было найдено предельно точно. Грим минимальный: очень бледный тон лица, резко прочерченные хищные брови, свинцовые блики под глазами, прямые жесткие усики над губой – все. И кубанка на голове, надетая чуть набок, была выразительнее иного парика. Костюм подчеркнуто скромный: темно-коричневая гимнастерка с вшитыми погонами, щегольски обтянутая под тонким ремешком; черные галифе, черные же облегавшие ноги до колен кавказские сапожки без каблуков, четкий рисунок белого аксельбанта – через плечо на грудь; на поясе – маленькая кобура, в руке – стек. Стало очевидно, что, приближаясь к генеральным, Коля репетировал, прицеливаясь именно к этому костюму и гриму, и сразу все сошлось: внешнее и внутреннее сочеталось прочно, органично, впечатляюще. Минимум жестов, резкая и точная дикция, пронзительный, все фиксирующий взгляд и какая-то звериная, бесшумная и легкая походка – кавказские-то сапожки кстати пришлись: иначе в них не пойдешь!

При полной свободе и неторопливой грации движений был найден такой напряженный ритм роли, что ее хотелось сравнить с туго натянутой звенящей струной. В этом Соболевском все было на пределе: душевная опустошенность, ненависть к врагу, постоянная готовность к схватке…

Мы гримировались все вместе. И я любил незаметно наблюдать за преображением-Мордвинова. Еще не надев костюма, но уже положив рядом кубанку, которую он ощущал как грим, Коля медленно покрывал лицо бледным своим тоном, наводил бровь, задумывался, поглядывая перед собой иногда в зеркало, а то и мимо… И с каждым жестом он отдалялся, отплывал куда-то от того недотепистого Коли Мордвинова, которого я пытался описать вначале. И наливался неведомой силой… Какое все-таки волшебство – театр!

Как-то спустя несколько лет я смотрел фильм «Леон Кутюрье» на тему «Рассказа о простой вещи» и с нетерпением ожидал появления Соболевского – не помню, кто его играл, – неужели перебьет впечатление от мордвиновской игры? Нет, куда там!

Надо ли говорить, с какой тоской и болью стояли мы, старые Колины товарищи, у его гроба? Я посматривал на слегка подгримированное красивое Колино лицо, и одно воспоминание о нем невольно бередило сознание: вспомнилось, как в день премьеры «Простой вещи», уже предельно измотанный после двух или трех бессонных ночей, закончив монтировку света, Коля решил сбегать в баньку, а потом сесть гримироваться. Из бани вернулся он в студию не освеженным, а разбитым, прилег отдохнуть и… заснул поистине богатырским сном. Он так жадно и красиво спал, что жаль было его будить. Спектакль мог начаться без него, но тем не менее Колю начали гримировать спящего, оберегая его силы! А потом он проснулся, встал, размялся и сыграл своего Соболевского. Тоже по-богатырски. Прямо былинный сюжет!

До чего же хотелось забыть про гроб и представить себе, что наш Коля, как много лет тому назад, снова заснул богатырским сном и вот-вот проснется, поднимется и сойдет на сцену, где никто никогда не видел его покойным, где он привык стоять во весь рост, мощный, красивый, великолепный, и жить во всю ширь… Жить!