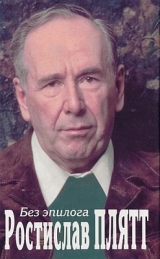

Текст книги "Без эпилога"

Автор книги: Ростислав Плятт

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)

О чтении, голосовом гриме и радио

С 30-х годов радио стало постоянной сферой моей деятельности, параллельной театру, моей любовью и привязанностью. С появлением телевидения все реже приникают люди к репродукторам и радиоприемникам. И мне захотелось напомнить о том, какие интересные вещи могут происходить в эфире.

Как ни странно, но дебютировал я на радио в качестве… диктора. Было это в 1931 году. До сих пор помню, как было страшно остаться одному в радиостудии перед микрофоном… помню первые слова дикторского материала: «Шацкин и Стэн признали свои ошибки…» – и дальше что-то на страницу убористого текста.

Вот с тех пор и по сей день радио является постоянной сферой моей работы, параллельной театру. В радиостудии я перепробовал за это время все виды деятельности: был диктором, чтецом во всех жанрах, практикующихся на радио, читал художественную прозу, стихи, публицистику, конферансы к литературным, музыкальным и драматическим передачам, к операм и опереттам; был радиоактером, шумовиком, даже вокалистом, только что не играл на музыкальных инструментах и не настраивал их. Таким образом, опыт у меня накопился большой и разнообразный.

Но самым существенным обстоятельством с точки зрения формирования моих вкусов и привязанностей я считаю то, что, придя на радио в качестве диктора, я через какой-нибудь год оказался членом труппы своеобразного радиотеатра, возникшего в недрах детского вещания под руководством О. Н. Абдулова, ярчайшего деятеля на этом поприще.

В ту пору все мы, активисты этой труппы, были очень молоды, озорны и одержимы желанием постоянно что-то изобретать в эфире.

Разумеется, слова «театр», «труппа» я употребляю условно. Никакого официально организованного театра и штатов при нем не было – к услугам детского вещания, как и теперь, были артисты всех театров Москвы. Они шумной и многолюдной толпой бродили по этажам Центрального телеграфа, где тогда были расположены основные студии радиовещания, где, кстати сказать, существовал театр для музыкальных передач. Многие из моих «товарищей по микрофону» тех лет и ныне работают в разных московских театрах или стали виднейшими радиорежиссерами и актерами, многих я потерял из виду, но тогда мы были очень спаяны и дружны: Л. Пирогов, А. Кубацкий, Н. Литвинов, Н. Герман, А. Ильина, Н. Львова, М. Лаврова, Ю. Юльская, Д. Фивейский, В. Сперантова, П. Павленко, М. Баташев, А. Целиков, А. Горшкова, Н. Павлов, я – мы все составляли труппу этого ядра, режиссировал О. Абдулов, присяжным автором-инсценировщиком был К. Андреев, присяжным композитором – Ю. Никольский, а дирижером – А. Ройтман.

Даже среди довольно текучего состава оркестрантов появлялись наши «болельщики», такие, как скрипач Абезгауз, цитировавший наизусть тексты из наших ролей, знавший, кому из нас и как надо аккомпанировать. Эти «болельщики» представляли собой великолепную аудиторию, жадно откликавшуюся на юмор и наши «радиотрюки». Поэтому мы страшно любили передачи, в которых был занят весь состав оркестра во главе с дирижером Ройтманом (в послевоенные годы таким же постоянным и любимым нашим дирижером в детских передачах стал Б. Шерман), ибо в этих случаях мы могли играть не только для радиослушателей, но и для «живых» зрителей, сидевших в студии за своими пультами и вполне заменявших нам театральную аудиторию. Я, разумеется, перечислил далеко не всех энтузиастов детского вещания того времени; одновременно с нами действовала, например, группа, связанная с великолепным радиорежиссером Розой Иоффе; я назвал, очевидно, прежде всего тех, с кем больше был связан по работе над передачами. Важно другое – то, что тогда на радио сплотилась порядочная группа людей, объединенная не ведомственно, а творчески, в полном смысле этого слова.

И результаты получились отличные: помню, как все мы гордились тем, что передачи именно детского вещания пользовались наибольшей популярностью среди радиослушателей. И это понятно, если перечислить далеко не полный перечень авторов, произведения которых инсценировались для наших передач: Чехов, Лесков, Гоголь, Гайдар, Джон Рид, Сервантес, Диккенс, Жюль Верн, Джек Лондон, О'Генри – так накапливался «золотой фонд» радио. Вот почему я начал свои воспоминания с 30-х годов, так как именно тогда, зараженный и увлеченный игрой в этих радиоспектаклях, я привык ощущать себя у микрофона актером, а не чтецом.

Попробую раскрыть свою мысль.

Мне думается, что применительно к нашей работе слова чтец, чтениеупотребляются не очень точно. Это, скорее, жанровое определение: если артист не играет в спектакле, а исполняет с эстрады или по радио художественную прозу или стихи, значит, чтец. Более выражает предмет современное обозначение – мастер художественного слова. Но это словосочетание звучит излишне напыщенно, да и не в наименовании дело.

Суть в том, что «читать» можно по покойнику, прочитать, или «зачитать», можно протокол собрания или сводку погоды, но любой рассказ, стихи, даже публицистику можно (и нужно) рассказать, даже сыграть, смотря по тому, что в данном случае требуется. Я не знаю, существуют ли другие точки зрения на данный вопрос, но, к сожалению, существует плохое исполнение по радио и прозы, и стихов. Это происходит потому, что читают, а не рассказывают. Я не исключал себя из числа иной раз плохо читающих. И у меня, как у каждого, бывают передачи «проходные», исполняемые незаинтересованно, или передачи попросту неудавшиеся. Определяется все это не только качеством твоей работы над материалом, но зачастую и самим материалом, мерой глубины или художественности исполняемой вещи, иной раз – спешкой при выборе вещи или ошибочностью выбора. Но всякий раз, когда я бываю недоволен своим исполнением в ходе передачи или морщусь, слушая свою запись по радио, я думаю одно и то же: изменил своему принципу – просто читал. Но, пожалуй, хватит теоретизировать, лучше обратиться к примерам из практики.

В начале января 1958 года мне довелось получить очень любопытный материал для передачи, точнее, для передач, так как их на материале данного рассказа было сделано пять, одна за другой – 6, 7, 8, 9 и 10 января 1958 года. Называлась передача «За бортом по своей воле», автором ее был французский врач Ален Бомбар, опубликовавший свои записки несколько лет тому назад. В очень живой и эмоциональной форме он рассказывал о подвиге, который совершил во имя науки, во имя спасения многих человеческих жизней: на надувной резиновой лодочке, питаясь только тем, что давало ему море, утоляя жажду только морской водой и лишь иногда дождевой, переплыл сначала Средиземное море вдвоем с приятелем, а затем в тех же условиях проделал путь один. Путешествие это заняло больше 60 дней и преследовало при этом одну цель: доказать, что люди, потерпевшие кораблекрушение и оказавшиеся в море, тем не менее погибают не от голода или жажды, а скорее от страха, перестав бороться за свою жизнь.

Материал записок Бомбара был настолько интересен и по манере изложения, и по фактам, что казалось – читай его себе грамотно, и успех передаче обеспечен. Тем более частично факты изложены в форме дневника – документа, написанного на месте событий. Но если посмотреть на этот материал глазами не чтеца, а актера, если почувствовать его актерским нутром, то сразу захочется волноваться вместе с Бомбаром, вместе с ним протестовать, отчаиваться, веселиться – даже не вместе с ним, а скорее вместо него. Тем более что написана книга от первого лица, и читающий (вот не могу отделаться от этого неверного выражения), нет, не читающий, а исполняющий эту вещь актер должен быть Бомбаром! Так я и поступил, сделав передачу как монолог, только разбитый на пять частей, пытаясь передать характер незнакомого мне, но такого понятного героя, стараясь не забывать, что автор – врач, что он француз, что он молод (ему посреди океана исполнилось, кажется, 28 лет), одним словом, стараясь, чтобы передача звучала как рассказ самого Бомбара только, на русском; языке. Хорошо ли я ее прочел, и что удалось мне в моих намерениях – не знаю. Эфир был прямой, не на запись, и себя, разумеется, не слышал. Отзывы были хорошие, но они могли относиться к содержанию. Знаю только то, что мне было интересно, я был увлечен материалом и задачами, перед собой поставленными, и мне как-то «жилось» у микрофона.

Такой же рассказ-монолог мне довелось делать с режиссером литературно-драматического вещания А. Шиповым. Очень сильно, мощно, я бы сказал, написанный рассказ до той поры неизвестного мне австралийского писателя Д'Арси Ниланда, называющийся «Старик был императором», в котором повествуется о простом человеке, только что вернувшемся с похорон отца и теперь рассказывающем собеседнику, кем для него был отец, «царством которого был дом, построенный им самим, троном – этот старый, расшатанный стул, подданными – шестеро детей и одна женщина, скипетром и мерилом власти – его руки» – руки труженика, только своим трудом обеспечивающего большой семье сносное существование. Этот рассказ – гимн труду, сочетающий в себе патетику и юмор, быт и жанровые сцены, ведущийся то от лица героя, то от лица старика или его жены, то от автора. Тем не менее это рассказ-монолог, ибо главным здесь было найти, ощутить человека, который говорит о своей жизни, через его восприятие дать образ отца, матери. Ведь это он, Денни Кальхаун, рассказывает о своей и их жизни, и нерв передачи это его темперамент, его манера мыслить и выражаться, которые должны были стать моими. Сюда и направил главные поиски режиссер Шипов, отличный, по моему мнению, руководитель и помощник радиоактера в его поисках. А. Шипов – человек театра. Он знает цену действия, текста, очень тонко анализирует подспудные мысли, ставит перед исполнителем подчас очень трудные задачи, но зато заставляет играть рассказом. Не один чтецкий материал готовил я с ним для радио, и всегда мне казалось, что мы работаем над ролью для какого-то спектакля.

Я знаю, что существуют разные взгляды на принципы художественного чтения и существуют противники игровой подачи материала, за которую сейчас ратую я, очевидно, потому, что мне это ближе как актеру драматического театра по профессии. Считается, наоборот, более правильной спокойная, эпическая манера подачи материала, лишь намекающая на существующие в рассказе образы людей.

Что ж, дело вкуса, и спорить тут трудно. Мне, например, очень импонирует манера Игоря Ильинского, про которого прежде всего хочется сказать, что он играет рассказы. Я слушал в его исполнении рассказ Чехова «Сапоги». Ведь что он, грубо говоря, делает? Своимголосом играет за автора и разнымиголосами за других персонажей, причем таких голосовых трансформаций у него четыре: Муркин, Семен, Блистанов, Бобеш.

И это хорошо, потому что талантливо, в противном же случае невозможно было бы слушать, однако доказывает лишь одно: если актер располагает данными, чтоб так сыграть рассказ, пусть он это делает. Это, на мой взгляд, предпочтительнее.

Кроме того, очень многое зависит от ощущения стиля исполняемого автора; очень важно правильно почувствовать, что данному автору «идет». Совершенно очевидно, что, скажем, Тургенев и О'Генри требуют разных выразительных средств для их воплощения.

Но вот новый вопрос: а как же читать «пейзажную» прозу? Как читать, например, спокойную, струящуюся прозу Тургенева? У меня сейчас под рукой томик «Накануне». Открываю наугад: «…под липой было прохладно и спокойно; залетевшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая, мелкая трава изумрудного цвета, без золотистых отливов, не колыхалась…» И т. д. Это можно прочитать красивым голосом, логично, объективно рисуя картину летнего дня. А можно связать эти строки с душевным состоянием героев романа Берсенева и Шубина, лежащих тут же, в этой траве изумрудного цвета, и текст звучит по-иному, он станет необходимым для выражения важных мыслей автора, станет действенным. И даже хрестоматийное «Чуден Днепр при тихой погоде» может дать исполнителю материал для выражения чего-то большего, нежели смакование музыки гоголевского слова и умильное любование видом великой реки.

Я говорил до сих пор о внутреннем ходе в работе над вещью, о принципах вскрытия материала и при этом, очевидно, излагал некоторые азбучные истины. Но ведь случается так, что очевидное для каждого человека бывает не вполне ясным для другого, и поэтому обмен мнениями в области практической работы на радио может оказаться полезным.

Теперь пора поговорить о средствах внешней выразительности актера на радио, о том, что может дать слушателю звучащее в эфире слово. Тем более хочется заметить, до чего, на мой взгляд, мы иногда бываем равнодушны к радиопоискам, а возможности таких поисков, особенно при сегодняшнем развитии радиотехники, очень велики. Именно такие вот поиски донесли до слушателей прелесть образа Буратино, подаренную эфиру талантом режиссера Розы Иоффе и актера Николая Литвинова, догадавшихся о возможностях звукового трюка при записи на пленку и поставивших технику на службу фантазии и художественному творчеству. Правда, в данном случае техника сочеталась с режиссерским дарованием и опытом Р. Иоффе и актерской заразительностью и музыкальностью Н. Литвинова. Но не только поиски такого рода я имею в виду. Я хочу напомнить о том, как играют в эфире такие компоненты художественных передач, как голосовой грим, пауза, перемены ритма и темпа, удаление и приближение к микрофону, – словом, все то, что может делать в студии актер, движимый желанием создать радиообраз без помощи костюма, грима, света и других воздействий театрального зрелища, руководимый хорошим режиссером и фоником.

Вот тут я снова вернусь к воспоминаниям, с которых начал, – о нашем театре детского вещания 30-х годов. Буйный театральный талант Абдулова делал многое. Щедрость его фантазии, юмор, острые и смелые «сочные» подсказы актера и, наконец, отличное ощущение им радиоспецифики – все это в соединении с нашим горением и азартом приносило успех. В поисках радиообраза у нас развивалось нечто вроде соревнования: кто придумает наиболее неожиданное решение роли, найдет наиболее интересный «звуковой грим». С тех самых пор эта проблема голосового грима занимает меня на радио всегда. Это ведь крайне важно. Подумайте только, как звуковая характерность может обогатить радиороль. И сколько тут возможностей для поисков! Ведь микрофон идеально передает любой голос. Все виды тембров: металл в голосе и, наоборот, хрип, шепелявость, картавость, заикание, одышку, все оттенки смеха, шепот, паузу, тяжелое дыхание – ну, одним словом, перечислять можно еще долго. А так ли часто пользуются этим у микрофона в полную силу наши актеры и режиссеры? Любят ли они это, увлекаются ли этим? Далеко не всегда. Зачастую пренебрежительно считают, что это не главное, не существенное.

Разумеется, не с этого надо начинать работу. Не поймите меня так, что мы увлекались заиканием и хрипением как самоцелью, нет. Этому предшествовала большая работа: анализ текста, разбор мыслей персонажей, поиски стиля данного автора, шло «вживание» в роль, общение друг с другом. Но вот наступала пора, когда все накопленное надо было выразить у микрофона, – тут и начиналось изобретательство. Какой, например, простор для фантазии режиссера и актера давали диккенсовские «Посмертные записки Пиквикского клуба»! Это были передачи с продолжением. Мы выпустили в эфир, по-моему, передач десять, и, судя по письмам, радиослушатели ожидали каждую следующую передачу с нетерпением. Тут уж надо было вовсю творить, пробовать. Что ни роль – яркий, характерный образ, который надо было найти, закрепить, владеть им свободно и точно от передачи к передаче, не сбиваясь. Тут уж Абдулов развернулся вовсю и как режиссер, и как актер, и как постановщик песен, ибо вокала в «Пиквике» было много: арии отдельных персонажей, знаменитый марш пиквикистов, исполнявшийся хором, лирическая новогодняя песенка – все это прелестно было написано композитором Юрием Никольским. Мы, драматические артисты, обожаем петь, хотя, собственно, ни у кого из нас нет певческого голоса. А уж петь под оркестр – это предел мечтаний! В «Пиквике» все музыкальные номера шли под оркестр. Нот мы не знали, почти все были так называемые слухачи, то есть вызубривали мелодии с пианисткой, а затем пели под оркестр.

Помню, как один из композиторов изумлялся этому полному бесстрашию, с каким мы стремились поскорее запустить в эфир наши арии. Объяснялось это просто: как певцам нам терять было нечего, забота о голосе, за неимением такового, для нас тоже отпадала, и мы наслаждались самим фактом пения, стараясь как можно лучше донести юмор текста (а текст пиквикских песен был всегда смешным).

Вообще в передачах детского вещания петь надо было много. Арию умного Крокодила из передачи «Беседы умного Крокодила», созданной Агнией Барто и Риной Зеленой, я даже записал на граммофонную пластинку. Одну сторону пластинки занимал мой Крокодил, а другую – ария Попугая из той же передачи в исполнении О. Абдулова. В этом вокальном баловстве была та полезная сторона, что мы тренировали и музыкальность, и ритмичность, и выразительность речи.

Началась эра магнитофона. Возможность записываться и прослушивать себя принесла нам, актерам, не только массу радостей, но еще больше огорчений, так как слишком много несовершенств – речевых, дикционных и прочих – открылось в исполнении даже у самых маститых исполнителей. Но, конечно, помощь магнитофона трудно переоценить. Вспоминаю, как бился я над поисками голоса Холмса для передачи «Собака Баскервилей» по знаменитому рассказу Конан Дойла. Ведь это же был как-никак сам Шерлок Холмс, популярный образ для моих юных, да и не только юных радиослушателей. Получалось так, что «не шел» Холмсу мой собственный голос глуховато-баритонального тембра. Всем нам, участникам передачи, казалось, что голос Холмса скорее высокий, металлический, иногда с пронзительными нотами; манера говорить очень собранная, точная, резкая – словом, не моя. Запишем на магнитофон, послушаем – не то! Текст хорошо разобран, мысли ясны, наметились интересные куски, все мы как-то уже зажили своими ролями, пора плыть к финишу, а у меня все еще не найден «звуковой» Холмс. Нужно ли говорить, как помогает в таких случаях саморевизия. Слушаю себя и чувствую: неорганично, «деланье» голоса, а из данной роли нельзя просто взять резкую звуковую характерность, это допустимо в роли с меньшим количеством текста, а тут – надоешь слушателю. Вот так пишем, стираем, опять пишем – от дубля к дублю. Наконец добрались до истины. В голосе у каждого человека есть свои естественные верхи и низы. Один и тот же человек может говорить и низким, и высоким голосом, но – своим, не наигрывая бас и не «петушась». В конце концов нашлось и в моем голосе нечто подходящее для Холмса.

А что наши поиски не были напрасными, доказывает такой, например, факт. Вторая серия «Собаки Баскервилей» начинается с длинного монолога Ватсона, а Холмс появляется много позже и неожиданно, причем никаких предварений, объясняющих, кто сейчас говорит, в передаче нет. И вот подходит ко мне как-то один из театральных оркестрантов, любитель наших детских передач, и рассказывает, что вчера у них дома слушали вторую серию знаменитого рассказа. Его сын, пятнадцатилетний мальчик, с первых же слов Ватсона закричал: «Ой, совсем не то, не похож!» – имея в виду Холмса и думая, что уж, конечно, с его слов начнется такая передача. А когда зазвучали мои первые реплики, сразу последовал крик: «Он! Он!» Это и было мне наградой за поиски. С удовольствием выслушав эту эмоциональную рецензию, я лишний раз подумал об огромной пользе магнитофона.

Или другой пример. Мы много бились еще над такой звуковой окраской для Холмса – чирканье спичкой и закуривание трубки, без которой Холмса представить невозможно. Я в жизни трубку не курю, но специально купил себе маленькую трубочку, которая не затрудняла бы губы и вместе с тем, вложенная в рот нужным образом, слегка «засоряла» бы звук в требуемых местах. А звук зажигаемой у микрофона спички найти было уже легко. Вначале мы немного переборщили, рассовав «курительные» звуки куда надо и куда не надо, но потом опомнились и оставили их в трех-четырех местах в моменты, подчеркивающие раздумья Холмса: слышно чирканье спички, характерный губной звук – посасывание мундштука, выпускание дыма, пауза и текст. Мелочь, кажется, но с ней пришлось долго возиться.

Конечно, про эту первую передачу можно сказать, что и просто прочтенная, без всяких ухищрений, она все равно представила бы интерес за счет фабулы, так что к чему все наши «изобретательства»… Но «хозяином» передачи был Николай Литвинов, понимающий прелесть театрализации вещи на радио, и поэтому «Собака Баскервилей» делалась именно как радиоспектакль, со всеми атрибутами жанра.

Мне вообще очень приятно, что режиссерами ряда передач, в которых мне доводилось играть и которые сохранены в записи как представляющие определенную ценность, явились мои долголетние товарищи по радиоработе, в прошлом люди театра, отчего мне особенно легко с ними работать. «Легко», впрочем, не то слово, трудностей в работе всегда много, но я имею в виду наличие общего языка. Такими передачами, которые идут на радио периодически и вызывают во мне теплое чувство при воспоминании о том, как они создавались, являются, например, «Слоненок» Р. Киплинга, очень изобретательно поставленный Ниной Герман, радиоспектакль по рассказу Чехова «Ионыч», сделанный А. Столбовым, и радиоспектакль «Старый учитель» по рассказу чешского писателя Яна Дрды, который ставил Николай Литвинов вместе со Столбовым. У каждой из этих трех передач были свои специфические трудности, все они резко различны по стилю, но во всех трех мне работалось радостно – это был театр!

Нине Герман свойственны театральная образность и хорошее ощущение правды, и она очень верно вела меня к выражению моими средствами характера Слоненка, очень юного, крайне любопытного, очень громкоголосого и шумливого. А когда я начинал сомневаться в своих возможностях, поскольку до этого в области животного мира специализировался на волках и крокодилах, она очень тонкими педагогическими ходами убеждала меня в том, что слоны – мое призвание, что мой глуховатый баритон – самый что ни на есть слоновый звук, что во мне уже проглядывает та наивность, непосредственность, которая выражает этот характер. И опять – трудные поиски голосового грима. И очень радостный день, когда я поймал некую гнусавость в сочетании с трубным звуком и нам показалось, что это хорошо выражает голос Слоненка, которому Крокодил вытянул нос, с тех пор называемый хоботом.

Занятость в чеховском «Ионыче» не ставила передо мной никаких задач в области внешней выразительности. Тут все должно быть внутри, ведь мне принадлежал текст от автора. Мало ли? Должен сказать, что постановка на радио «Ионыча» мне представляется одной из тех задач режиссера, когда абсолютное видение вещи в целом и в частностях моментально подчиняет себе актера и все становится на свои места, потому что человек, ведущий работу, очень точно знает, куда надо вести. Любопытно, что ставил «Ионыча» сравнительно молодой тогда режиссер А. Столбов. Он был, если не ошибаюсь, моложе всех участников передачи, но к этому времени уже имел солидный стаж радиорежиссуры: театральное образование, да к тому же был еще кинематографистом. Словом, сплав всех профессий, очевидно, полезный для радиорежиссера. А главное, он долго вынашивал «Ионыча», и его увлеченность вещью безотказно заражала всех, начиная с самой маститой из нас Софьи Владимировны Гиацинтовой, очаровательно сыгравшей Туркину. Но дело было не только в том, что Столбов будоражил нас своей азартностью, важно было то, что, на мой взгляд, он очень правильно прицелился, и поэтому передача попала «в яблочко». Он почувствовал Чехова вне привычных канонов, следуя которым исполнители быстро обрастают излишней камерностью, этакими «чеховскими» полутонами и прочей дребеденью, якобы свойственными Чехову. Благодаря этому моя роль от автора стала чрезвычайно активной, потому что именно мне надо было выразить все подтексты автора, те темперамент, горечь и боль, с которыми повествует Чехов о бесталанном городишке и его обитателях, о жизни, подобно трясине засосавшей действительно подававшего надежды молодого врача, превратившегося из непосредственного, полного хороших, свежих чувств человека в заплывшего жиром – физическим и нравственным – Ионыча.

И, наконец, «Старый учитель».

Литвинов, ныне художественный руководитель, возглавляющий детское вещание, как один из наиболее популярных режиссеров и актеров радио, своими корнями также принадлежал драматическому театру, в котором он вырос и сделал много интересного. Поэтому, когда мы работали над образом старого учителя, героя этой передачи, я чувствовал себя в привычной атмосфере театральных поисков сложной характерной роли. А роль была действительно непростая. Несколько привычный, знакомый образ педагога, идеалиста-чудака, влюбленного в свой предмет, и в то же время «человека в футляре». Дрда в ходе рассказа выводит старика на просторы жизни, делает участником партизанской борьбы против захватчиков, временно оккупировавших Чехословакию. Старый учитель, ставший борцом за независимость своего народа, обретает наконец-то не только книжную мудрость жизни.

Этой эволюцией роли очень трудно было овладеть, так как в радиокомпозиции по сравнению с рассказом она очень скупо была передана. Кроме того, явно эксцентрический характер старика требовал острой внешней характерности и, особенно во второй части, глубины чувств, сердечности, теплоты. А я то излишне «сентименталил», то «карикатурил» роль, впадая в крайности и не умея сочетать все это в целостном характере одного человека. Опять мы кропотливо отбирали «идущее» и «не идущее» к роли, опять записывали и стирали… Я любил работать у микрофона, когда за стеклом фонической будки виднелся Литвинов, «дирижировавший» происходящим. Он представляется мне неким очень точным «звукоуловителем», моментально реагирующем на правду или фальшь, Будучи сам хорошим, характерным актером, Литвинов, не только корректировал мою работу, но и подбрасывал мне много ценных мыслей, приближающих меня к желаемому результату, иногда он просто: практически проигрывал в студии отдельные куски роли. И когда мы, наконец покончив с черновыми дублями, приступили к записи окончательного варианта, я был настолько уверен в образе своего старика, что взялся бы сыграть его в театре, отвечая за каждое движение его души, видя в подробностях его грим, уже не голосовой, а физический, его костюм. Я очень полюбил эту работу и был бы искренне огорчен, если бы радиослушатели не приняли ее. Но все обошлось благополучно.

Так вот, все те теплые слова, которые я сказал в адрес своих товарищей, выражают, кроме естественного чувства благодарности актера режиссеру за помощь и взаимопонимание, мое глубочайшее убеждение в том, что коль скоро режиссер знает, чувствует и любит театр, он всегда будет в выигрыше по сравнению со своим коллегой – чистым радиоспециалистом, свободным от соблазна театральности. Но радио надо знать; может быть, есть даже радиопризвание, как есть призвание к театру, музыке или живописи. Я могу себе представить яркого театрального режиссера, пришедшего на радио и не знающего, что творить, или творящего черт знает что.

Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Абдулов, например, когда он работал на радио, был типичным режиссером радио, идеально знавшим, что можно выжать из микрофона. А в то же время можно ли себе представить более типичного человека театра, чем он?

Я ратую за радиорежиссера, хорошо знающего театр. И пусть не посетует читатель моих довольно сумбурных заметок на то, что я так настойчиво оперирую словом «театр» применительно к работе на радио. Может быть, это я делаю в полемическом азарте, воюя с теми принципами спокойного, эпического произнесения текста у микрофона, которые все же существуют. Я отнюдь не предлагаю взамен этого бессмысленно бешенствовать в радиостудии. Покой – столь же хороший прием радиовыразительности, как и многое другое, но только тогда, когда он является необходимой краской. Однако ведь существуют спокойные в отрицательном смысле, безликие, скучные, так называемые чтецкие передачи, не пробивающиеся не только к сердцу, но даже к уху радиослушателя. И что самое обидное, такие передачи, называемые радиопостановками, на деле представляют собой просто чередование мужских и женских голосов, разбавленных дежурной музыкой.

Грамотно, логично, но без выдумки, без огня! А тот театр у микрофона, который так радовал меня и моих товарищей, занимавшийся будто бы мелочами, возившийся с голосовыми гримами, поисками шумов и прочих атрибутов радиовыразительности, имел конечной целью наибольшее раскрытие стиля автора.

Должен, наконец, оговориться: допускаю, что я ломлюсь в открытую дверь, не ведая, что и сегодня существуют в эфире те ценности, о которых я вспоминаю как о чем-то принадлежавшем прошлому. Понимаю свою уязвимость в этом плане – я оперирую примерами довоенной или, как минимум, десятилетней давности. Но объясняется это двумя причинами: во-первых, я все реже и реже бываю занят в радиопостановках и потерял ощущение той атмосферы, в какой они создаются; во-вторых, у меня дома телевизор вытеснил радио, и слушаю я его все реже и реже.

Но если бы сегодня мне позвонил О. Абдулов и сообщил, что он вновь собирает актеров на базе детского вещания, думаю, что я не устоял бы и ринулся туда. И уверен, что, работая в новых условиях – новая структура радиостудии, новые марки микрофона, словом, новая техника, – на материале новых, современных авторов, своим творческим принципам 30-х годов мы бы не изменили. Только поэтому я рискнул занять внимание сегодняшних читателей этими заметками о годах прошедших, но для меня самых творческих в моей радиоработе.