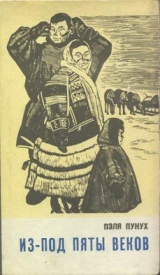

Текст книги "Из-под пяты веков"

Автор книги: Пэля Пунух

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)

были летом. Уйдет он или уедет подальше от чума на охоту, набьёт птиц, насбирает сухих

корешков, трав да мху и разложит огонёк; на огне изжарит птиц и ест до тех пор, пока может.

А наестся – уничтожит все следы огня, чтобы не узнали случайно о его проделках отец и

мачеха. Да, хорошая жизнь, сытая и вольная, начиналась для Степана с прилётом птиц в

тундру. И с большим нетерпением ждал Степан приближения весны.

ТОЙ ЖЕ СМЕРТЬЮ

1

Малица на нём дырявая. На внутренней стороне её мех давно повытерся, а на внешней –

толстый слой блестящей грязи. В большие морозы, когда земля колется с треском и стоном от

холода, он подшучивает над своим одеянием, говоря о себе, как о постороннем:

– Малица на Василье Модестовиче Ледкове – золото. Она его кормит, жену его кормит,

пяток ребят его кормит... У кого ещё есть такая малица? Ни у кого. И совик – малице брат

родной: дыра на дыре, заплата на заплате.

Ваня-Вась предложил Василью Модестовичу:

– Иди ко мне в работники: буду ребят твоих кормить, тебе самому малицу новую и совик

новый дам. И ещё буду давать тебе каждый год за работу из своего стада по важенке. Жена

твоя пусть вместе с нами ходит и за своими оленями смотрит. Её кормить не буду. .

Ледков так ответил:

– Вижу, доброе дело хочешь сделать для меня. Спасибо на том. Только новой малицы я

не хочу. Нового совика тоже не хочу.

– А-а, хочешь оленей больше в год получать? – перебил Ваня-Вась. – Хвалю. За этим

тоже не постою: могу две важенки...

Но Василий Модестович очень вежливо и с большим достоинством остановил Ваню-

Вась.

– Ты не дослушал до конца... Зачем начинаешь говорить, когда не знаешь, что я скажу?

Сначала ты меня послушай. Потом ты будешь говорить, а я буду слушать. Сделаем так, как я

говорю, и тогда скоро сговоримся.

– Так-так... Я и на то опять согласен, наперёд ты поговори, а после – я скажу.

– Новой малицы я не хочу. Совика нового тоже не хочу, – сказал Ледков. – Только не из-за

того, что оленей больше хочу получить за работу...

– А из-за чего же?

Василий Модестович обиделся:

– Не хочу больше с тобой говорить!.. Потому не хочу говорить – слушать ты не желаешь

меня.

До того обидно богачу – кулаки сжимаются: такая вшивая рвань, как Василий Ледков, не

желает разговаривать! А?! С ним, обладателем четырех тысяч голов оленей, не хочет

разговаривать!.. Эх, прошли-прокатились золотые денёчки... Скажи-ка такое Василий Ледков

годов пятнадцать назад – да во всех тундрах не осталось бы местечка для грубияна. А теперь

вот терпи, Ваня-Вась – хороший оленевод... Терпи, когда тебя не только словами, а ещё и

похуже чем обидят!

Подавляя в себе желание побить Василия Модестовича, Ваня-Вась уговаривает и

извиняется:

– Ты уж меня прости на крутом слове, Василий Модестович. Сам знаешь, кипяток я. На

работу ли, на слова ли – мне бы все скорее, скорее! Вот и тебя по привычке поторапливаю...

Норов у меня такой уж. И ты прости... И доскажи уж, сделай милость!.. Буду слушать тебя да

ума-разума набираться.

Лестно Василью Ледкову слушать такие речи. И спокойно, не торопясь, объясняет он

неприятную для богачей истину.

– Ты, Василий Иванович, и я – мы разные с тобой люди. На твоей голове волосы такого

же цвета, как и у лисы на спине. Моя голова черная, как вороново крыло. Твои волосы

мягкие, как шерсть на волке. Мои волосы твёрдые, как осенняя трава. Твой рост чуть

поменьше моего чума, а я чуть повыше оленя. От разных людей и в разных местах родились

мы. Живём и думаем ты и я тоже по-разному. Ты думаешь так: «Возьму я работника, и он

будет оберегать от зверя всё мое стадо. За это я дам ему, работнику, новую малицу, новый

совик да ещё важенку в год. Зверь может попортить и разогнать много голов из моего стада, и

я могу обеднеть. А работник не допустит зверя до стада, и я дам работнику всего одну

важенку да покормлю его с ребятами год. На работника надо истратить меньше оленей, чем

может похватать зверь», – так думаешь ты.

– Говори, говори!.. После я скажу, – хриплым голосом, едва сдерживаясь, выговорил

Василий Иванович.

– Ты обещал прослушать меня. Сказал слово – исполняй его, – посоветовал Ледков.

– Я и исполняю, – хрипит ижемец, – слушаю тебя.

– Слушай, – кивнул Ледков головой. – Я сказал, как ты думаешь. Теперь скажу, как я

думаю... Я думаю так: быть у тебя работником – то же, что быть песцом на цепочке. Туда

побежишь, сюда побежишь – никуда не пускает цепочка. То правда: у меня худая малица, и я

вот как мерзну в ней! А только и хорошее в том, в худой-то, значит, малице есть: чтобы не

замёрзнуть, я много времени за песцами да за лисами гоняюсь. От беготни нагреваюсь. И

промысел опять же нехудой беру. Всё, что напромышляю за зиму, – всё к весне в наш

кооператив сдам. И за это дают мне в кооперативе свинцу и пороху много, сухарей дают,

табаку дают, сахару да чаю дают. Понемножку всего, а на всю мою семью хватает. Бывает,

правду скажу, другой раз и голоду прихватим... Бывает... А только лучше уж поголодать

немножко, чем на свою шею цепочку надевать.

Ваня-Вась крепко стиснул зубы. Лицо его побагровело. Дышал он часто и тяжело, как

будто лез в гору.

Ледков заметил это и закончил шуткой:

– Ещё я так думаю: малица у меня, правда, худая – всё же лучше греет мою шею, чем

цепочка шею песца... А ты, как ты думаешь?

Глядя выше головы Ледкова, Ваня-Вась спросил:

– Всё сказал?

– Всё как будто.

– Теперь я у тебя спрошу. . Можно?

– Как не можно? Спрашивай.

– Много вас... ныне... таких... умнеющих в тундре развелось?

– Не считал я, Василий Иванович, только так думаю: есть сколько ли, – серьезно ответил

Василий Модестович.

Ваня-Вась встретил эту спокойную речь, как пощечину, и поднял кулак над головой

Ледкова:

– Отверну башку!

Ледков не стал ждать, когда высокий, разъяренный Ваня-Вась сделает с ним то же, что

делают все охотники с недобитой куропаткой.

Василий Иванович грузно шагнул было за ним, но Ледков – маленький и тщедушный –

оказался быстрым и поворотливым, как олень.

2

Нежарко и нехолодно. Солнце светит одинаково ярко и в полдень, и в полночь. Звенит

прозрачный воздух под взмахами упругих утиных крыльев. По берегам речек и озер важно

разгуливают гуси; лебеди неторопливо опускаются на голубеющие воды и гордо поднимают

свои головы. Всё это бывает в тундре только раз в году – весною.

Весна в тундре – время, когда птицы, звери и люди возбужденно хлопочут, радостно

поют и кричат, забывают о сне, о невзгодах, об опасностях.

Для таких бедняков, как Василий Модестович Ледков, весна – праздник тепла и сытости.

Сам Ледков, жена и ребятишки – все заняты охотой на птиц. Жена и дети ловят птиц

капканами, а сам Ледков то пешком, то на оленях отправляется подальше от чума и приносит

с собой жирных гусей и уток, тяжеловесных лебедей.

В чуме Василия Модестовича не угасает теперь огонь и не снимается котёл,

наполненный птичьим мясом. В любую минуту каждый член семьи может подойти к котлу и

вытащить любой кусок мяса – гусиного, утиного, лебединого.

В свободное от охоты время Василий Модестович часто поёт в эти дни сказку про

ненецких богатырей:

«Три солнца прошли свой путь к тому времени, как въехал он в лес рогов своих оленей.

И это была середина стада...

Только середина».

Обрывал песню. Прищелкивал языком, подмигивал своим ребятишкам:

– Хо-хо!.. Три солнца прошли, а он в середину стада только заехал. А у нас? Пятнадцать

олешков у нас... Ха-ха-ха, наплевать! Проживём и с пятнадцатью! Да!.. Жили и проживём! А

в работники к богачам многооленщикам не пойдём.

– Пой дальше, отец, – просили дети.

И Василий Модестович пел дальше:

«Шум от движения стада оленей похож на рёв морского прибоя, ломающего изъеденный

весенний лёд. Пар от дыхания оленей над стадом плыл туманом, густым и белым, как молоко

важенки, и глаза не хватали до конца этого молочного облака».

– Вот как жили люди! А у меня вот пимы пропали совсем. Голяшки ещё туда-сюда, а на

подошвах дыры. И нет лишнего оленя у меня, чтобы из кожи, что на лбу оленя, заплатки

выкроить. Нет лишнего, да...

Помолчал немного и лукаво подмигнул жене:

– А мы и так извернёмся! Правда?

Жена промолчала, но старший, десятилетний, сын спросил:

– Как извернёмся?

– А вот как: ты сходи за тремя оленями и запряги их. Я тем временем немного поем,

потом поеду и убью гагару. Из шкуры гагары вырежу подошвы. Крепкие будут подошвы!

3

Пасутся олени небольшими стадами. Рога оленей – кружево изумительно тонкой работы,

с узорами и линиями неповторимой красоты и четкости. И каждую минуту, даже каждую

секунду меняется сочетание фигур и линий в кружеве, как будто мастерица-кружевница не

может остановиться на выборе узора, а неустанно ищет все новые и новые формы и

сочетания.

Степан устанавливал на бугре капкан. В капкан, по его расчетам, должен был

непременно попасть гусь: на этот бугор гуси часто садились. Из дробовика он сегодня ещё ни

разу не выстрелил – случай не подошёл. А есть хотелось. И Степан очень обрадовался, когда

услышал стон гагары на ближайшем озере.

Не закончив установки капкана, бегом побежал он к озеру.

К озеру же – увидел он вскоре – мчался на оленях какой-то ненец.

– Чёрт возьми! – выругался по-русски Степан. – Убьёт гагару.

Остановился: незачем было идти к озеру, раз туда уже ехал один человек. Стал наблюдать

за едущим.

Вот тот уже пустил оленей вольным шагом и взялся за дробовку.

Выстрел...

Секунды две сидел ещё человек на санях, а потом остановил оленей и сам скрылся под

берегом озера.

Степан пошел было обратно к брошенному капкану, но захотелось взглянуть на

счастливого охотника, узнать, кто он такой. И Степан торопливо зашагал к тому месту, где

стояли олени. Он думал увидеть на берегу человека, довольного удачей. Но увидел лишь

голову человека в воде между льдинами.

Человек то и дело выбрасывал руки на кромку льда. Лёд ломался, как только человек

делал попытку подняться из воды.

Степан быстро подбежал к санкам. Отвязал какую-то верёвку и бросил её, как тынзей, на

утопающего.

– Держись! – крикнул ему.

Тот ухватился за петлю правой рукой.

Степан крепко уперся ногами в снег и потянул верёвку к себе.

– Спасибо, парень, – сказал вытащенный из воды. – Не пришел бы ты – издох бы я,

утонул бы. Дробовки вот жалко. Дробовку утопил. Другой нет. Винтовки тоже нет у меня.

Как теперь еду добывать буду? Оленей у меня всего пятнадцать. Где мясо без ружья добывать

буду?

– Тебя как зовут?

– Василий Модестович Ледков.

– Где стоишь чумом?

– Далеко, Там вон, в той стороне.

– Поезжай скорее, а то замёрзнешь.

– Поеду. Спасибо, парень!.. Дробовик вот только утопил. Вот горе моё!.. Ты чей?

– Ивана Ванукана сын.

Ледков уехал, а Степан пошёл на бугор ставить капкан на гусей.

4

До чума Ледкову нужно было переезжать через две речки, вскрывшиеся ото льда. Через

одну он перебрался благополучно: мелкая была речка и брод через неё знал Ледков, а на

второй он угодил в яму, ещё раз выкупался в ледяной воде и до чума дотащился полуживой.

Сбежалось всё население трёх чумов, стоявших рядом с чумом Ледкова. Начались

расспросы.

Зубы у Ледкова выбивали частую дробь, и ни одного слова он не мог выговорить. Жена

его стала вливать ему горячий чай в рот. Варницын, большой приятель Ледкова, сбегал в свой

чум и принёс чашку водки.

– Выпей, Василий Модестович! На случай и берёг только. Вот грех какой вышел...

Василию Модестовичу помогли раздеться. Одели в сухую одежду.

И отогревшийся Ледков рассказал:

– Убил я гагару на озере. А у берега льдина большая такая плывет, толстая. Ступил одной

ногой на льдину – крепкая. Пошел по ней. Дойду, думаю, до самого края, там достану гагару.

Так и сделал. Отошел от берега далеконько так. Положил на лед дробовик. Достал тынзей...

размахнулся – и в воду ушел. Поймался руками за лёд – вылезу, думаю. А лёд под руками

ломается. Дотянулся до дробовика. Дробовиком, думаю, не лучше ли опереться-то. И

дробовик не помог. Дробовик под лёд ушёл. Жалко дробовика. Нечем теперь еды добывать...

Из сил выбивать начало меня. Уйду, думаю, как дробовик, тоже под лёд. Тут парень

Проигрыша подошёл, верёвку мне бросил и выволок меня на берег. Пал я на оленей да скорее

в чум. По дороге две речки. Первую переехал я, а в другой опять тонуть начал. Не помню, как

выбрался и вот сюда уехал. Сами олени, видно, довезли.

От столпившихся в чуме людей было тесно. Все с любопытством и страхом слушали

рассказ. Заглядывали Василию в рот, когда тот медлил с каким-нибудь словом.

– Неладно поступил Проигрышев парень. Не по справедливости, не по закону, – сказал

седой, как ягель, Апицын Николай, владелец тысячи голов оленей. – Судить надо теперь

Проигрышева парня! Что глядите на меня, как олени новорождённые? Порядков не знаете?

По соборкам треплетесь, на новый лад перевернуть всё в тундре хотите. Вот вам польза от

нового – чуть не погиб человек! Всё из-за чего? Все из-за того – забыли старые порядки!

Какой закон раньше был? Не знаете? Я скажу. . Такой закон был: стал ты спасать человека от

смерти, да не до конца спас – сам умри той же смертью, от которой спасал. Вот как было

раньше. Вот чему старики учили. С парнем Проигрышевым надо сделать так же: надо его

судить. Поехал бы с Василием Модестовичем, не пришлось бы тому в реке тонуть. А он не

поехал. Он не хотел спасать человека до конца. И справедливость требует того, чтобы парня

этого судить. Не будем справедливых законов выполнять – как жить будем? Нельзя будет

жить в тундре. Все погибнем тогда. Человек человеку будет тогда хуже зверя.

Говорил старый Апицын, как власть и право имеющий, как суровый и многоопытный

отец перед молодыми сыновьями: стыдил их, укорял в невежестве; смело, уверенно указывал

путь, по которому нужно идти.

И все согласились с богатым стариком:

– Верно: не до конца довел своё дело Проигрышев парень. Судить его надо!

– Справедливость должна быть в тундре.

Стали просить Апицына:

– Ты – самый умный человек, сказывай, что будем делать дальше.

От лестной похвалы расплылся в улыбке рот Апицына, закрылись поблескивающие

глаза. Но понимает старик: наслаждаться не время. Люди послушны ему, как послушен

вожже передовой олень, и надо направлять их «на путь».

Для важности он с секунду медлит, чтобы сказать потом тихо и важно:

– Давно не бывало такого дела в тундре... давно не бывало!.. И надо собрать больше

народу, чтобы узнали: в тундре справедливость живёт! Надо переждать с судом над парнем и

день и два, чтобы собрать тех ненцев, которые кочуют от нас в дне пути. Надо одному

человеку поехать на восход, другому – на закат, третьему – на полночь, четвертому – на

лето... Надо оповестить всех, кого встретят поехавшие: в моём чуме будет суд над ненцем,

который переступил закон тундры.

– Так, так, – поддакнули ненцы, – суд над переступившим закон тундры!

– Кто поедет? – спросил Апицын.

Вызвались три сына Апицына. Четвертым поехал Варницын. Четвёртый сын Апицына и

двое работников были посланы за Проигрышем и его сыном.

После этого старик торжественно полез из чума Ледкова и, как бы между прочим, но как

о деле решенном, сказал:

– Приходи, Василий Модестович, за дробовиком: дам тебе дробовик. А зиму потом у

меня проживёшь, вместе с нами поохотишься.

ПОП НА ЛОВИТВЕ

1

Начало января 1929 года. Температура ниже сорока градусов по Цельсию. Резкий ветер

обжигает лицо.

Село Тельвисочное переполнено людьми. Группами, парами и в одиночку утиной

походкой растекаются по селу люди во всех направлениях. Одни проглатываются домами,

другие выплевываются ими. И улица не бывает пуста ни минуты.

Изредка мелькает мужское пальто с меховым воротником, женская фигура в теплом

платке. И всюду малицы, малицы – одежда тундры.

В малицах здесь ходят все: ненцы, русские, ижемцы, мужчины, женщины, мальчики и

девочки. Пол и национальность можно различить по фигуре, по походке, по лицу.

Жены ненцев – низкорослые, впалогрудые – щеголяют в красочных паницах. Паницы

цветистостью, пёстротой напоминают одежду восточных стран.

Ярится ветер, крепчает мороз – не страшно: густ и тёпел мех оленя. Мех закрывает всего

человека – от головы и до кончиков пальцев на ногах.

От мороза могут лопаться термометры, может замерзать вылетающий вместе с дыханием

пар – малицу не скоро проморозишь. Защищено тело и от ветра: сюма (капюшон малицы)

плотно облегает лоб, подбородок и щеки; малица туго перетянута ремнём; ноги надежно

спрятаны в мягкие липты и пимы.

Неторопливо ходят ненцы из дома в дом, справляют дела, навещают знакомых.

В ненецком кооперативе «Кочевник», в отделении Госторга, школе, амбулатории, в

частных домах – везде теперь гости, низкорослые, с опалёнными холодным дыханием ветров

лицами.

Большинство занято деловыми посещениями. В «Кочевнике» и Госторге производятся

закупки и продажа мехов и оленьего мяса. В исполкоме записывают вновь родившихся детей,

регистрируют браки, выясняют вопросы «законности», приносят жалобы на отдельных лиц и

на тундровые Советы. В комитете общества взаимопомощи бедняки просят ссуды на

«перевёрт», потому что «пали олени и не было промысла». В больницу ходят подлечиться и

попросить порошков и мази для больных, оставшихся в чумах. В школе – детей навещают,

уроки слушают.

День проходит суматошно и бестолково.

– Не то ли что, а и про еду забудешь, так и суешься весь день туды-сюды, – говорят

многие из приехавших.

Учреждения работают в эти дни сверх всякой нормы, затягивая занятия часа на два-три, а

то и больше. И всё же наступает час, когда двери всех организаций оказываются закрытыми.

И ненцы, усталые от непривычной суматохи, спозаранку заваливаются где-нибудь спать.

2

Проигрыш тоже приехал в Тельвисочное по совету своей молодой жены Хариесты:

– Съездил бы ты в Тельвиску-то... Мой отец сказывал (он на минутку заезжал сегодня,

когда ты уехал капканы свои осматривать)... Сказывал, что сегодня со всех четырёх тундр

ненцы собираются на какой-то большой съезд... Не наболтал ли чего Степан про смерть

своей матери?.. А чтобы не заподозрили тебя в чём-нибудь, зайди сначала в «Кочевник», сдай

шкуры песцов да лисиц, которые успел опромыслить... После этого уж среди приезжих

потолкайся.

Совет жены Проигрыш выполнил в точности. Сдал пушнину, получил за неё несколько

сотен рублей и стал бродить по улице. Он останавливал каждого знакомого кочевника и

задавал одни и те же вопросы:

– Каково промышлял?.. А что за соборка такая нынче будет, на которую со всех тундр

ненцы съехались?..

– А ты зайди сам на нашу соборку – там всё и узнаешь.

– А не выгонят?.. Я ведь не на соборку пришел из тундры, а сдать пушнину – песцовые

да лисьи шкурки.

– Трезвый придешь – не выгонят.

– Нынче я не пью: жена порато1 хорошая попалась.

– Тогда загляни на соборку. Послушаешь, о чём будут люди говорить, а в чум приедешь –

жене своей расскажешь.

– То добро, – соглашается Иван Максимович и ищет других знакомых кочевников, чтобы

поговорить всё о том же.

На ночевку он приехал к едомцу Лагею. Тот встретил его вопросом:

– Правда, что жена твоя умерла и ты другую взял? Ижемку?

– Правда, правда... Хорошая теперь у меня жена... Такая хорошая, что лучше сярки,

которую я любил.

– То опять ладно.

– Вовсе хорошо, – соглашается Проигрыш. – На соборку хотелось бы завтра заглянуть.

Не выгонят?..

Лагей успокоил его:

– Я тоже не делегат, а на соборку пойду. Впервой ведь наш народ со всех тундр на

соборку съезжается. Вместе и пойдём, если хочешь.

– Поспим наперво, – уклоняется Проигрыш от прямого ответа.

– То ты прав: утро вечера мудренее. Поспим наперво.

Ещё вся Тельвиска спала сладким предутренним сном, а Проигрыш был уже на ногах. И

1 Порато – очень.

подняла его на ноги приснившаяся Марина...

Легла будто бы Марина рядом с ним и сказала: «Лагей всё про тебя знает, а сам не

сказывает».

Испуганный Иван Максимович лезет с повети на улицу.

«Умоюсь, – думает, – снежком да и пойду к Лагею. Допытаюсь, что он знает о смерти

Марины».

Обтер снегом лицо, утёрся подолом малицы и тут только заметил: нет огня в избе Лагея.

– Стоит ли будить его? – вслух спрашивает себя Иван Максимович.

В эту минуту раздался звон церковного колокола.

– Пойду в церкву, – решает Проигрыш. – Русским богам свечки поставлю. С попом

говорить попробую о Марине.

В тихой утренней изморози далеко разносятся крики медной глотки колокола. Из домов

вылезают древние старцы и старицы, крестят зевающие рты и шлепают к церкви.

Блеск иконостаса, обилие горящих свечей, театральные выходы попа в переливающихся

огнями одеждах – всё это производит огромное впечатление на Проигрыша. Он покупает

свечи, подходит с ними к иконам, крестится, отбивает поклоны поясные и земные: входит в

роль верующего в православного бога.

Попу только это и нужно. Раз ненец усердно молится – «постричь его так же просто, как

чихнуть после хорошей понюшки». Одновременно с последним возгласом быстро

сбрасывает поп блестящие ризы в пыльный угол алтаря и уже строго «вразумляет заблудшую

овцу»:

– Что же ты, Иван Максимович, бога-то совсем забыл нынче? Нехорошо... Бог накажет.

Да я уж без того слыхал – беда с тобой стряслась: жена умерла.

Проигрыш от смущения ничего сказать не может, только краснеет да жмурится.

Поп видит, что слова его подействовали, и сбавляет тон.

– Все мы грешны, Иванушка, един бог без греха. На него мы, грешники, и уповать

должны. У него просить милости, смягчая гнев божий посильными дарами и

приношениями... Принеси жертву по силе своей, и всё простит господь всемилостивый.

– Какую ли жертву-то как не можно принести? – переминается Проигрыш с ноги на ногу.

– Пыжика три ли, четыре у меня нароком не сданы. Принесу завтра ли, когды ли.

Но от попа ненцу увернуться так же трудно, как песцу от самого ненца, когда он взял

песца на мушку.

– А, может, олешков бы приписал сколько-нибудь церкви?

Проигрыш плохо верит в силу русских богов, и оленей ему жалко. Но слова и голос попа

вызывают в нем суеверную робость, и он, чтобы обезопасить себя от возможных напастей

чужого бога, с болью в сердце соглашается с попом.

– Пошто не можно? Можно и олешков пару-то какую ли пригнать. Да только, как

думаешь, поможет это в моём деле?

– Господь милостив – молись ему.

И поп, отослав Проигрыша к помощнику церковного старосты, спешит «уловить» других

ненцев, замешкавшихся при выходе из церкви.

– Ты, Иван Максимович, смотри, помалкивай про оленей-то, – говорит помощник

старосты, русобородый, плотный, с белой, как пшеничная булка, физиономией. Он

подкулачник, хотя и числится бедняком. – Сам знаешь: нонешна власть не особо хвалит тех,

кто к богу привержен. Узнает – не миновать острога тебе.

– Н-но?! – испуганно вскидывает Проигрыш глаза.

Вспотев от неприятных мыслей, он с трудом ставит свое клеймо в конце записи.

Широкобородый мужик с белой рожей ему становится противным.

– Прощай наперво, – почти сурово бросает он в сторону помощника старосты, неслышно

шагая в мягких пимах к выходу.

НЕБЫВАЛОЕ, ДА И НЕСЛЫХАННОЕ

1

Вышел Иван Максимович из церкви и сам себя ругает:

– Глупый я!.. Вовсе глупый!.. Думал: с русским попом поговорю – про нехороший свой

сон забуду. А вышло... Тьфу! – вот что вышло. Двух олешков русскому богу посулил, а меня

же и припугнули: «Нонешна власть в острог сажает тех, кто к богу привержен»... Тьфу!.. Нет,

надо мне с Лагеем начистоту поговорить, как, бывало, о Марине говорил с ним... Послушать

бы тогда Лагея – не случилось бы того, что случилось... Не снились бы такие нехорошие сны,

как сегодня...

– Садись вместе с нами за стол, пока чай горячий, – пригласил Лагей Ивана

Максимовича, когда тот перешагнул порог. – А я уж думал, не уехал ли ты: на повети не

нашёл тебя. Да олешки твои, вижу, лежат там, где вчера ты их поставил. Где побывал?

– А в церкви... Глупо ведь?

– Сам понимаешь, что глупо, так зачем у меня спрашивать?

– Вот за прямоту твою и уважаю тебя. Проснулся – хотел сразу же к тебе зайти, да

пожалел будить тебя. А тут церковный колокол забухал... Пошел в церковь, штук пяток

свечек русским богам поставил... А помощник старосты меня острогом пугнул. Зачем в

острог сажать того, кто русским богам кланяется? Правду он сказал?

– А сходим вот на соборку – сам узнаешь, можно ли верить церковникам.

Очень хотелось Ивану Максимовичу о себе рассказать всё, да Лагей поторопил его:

– Олешки-то твои больше суток без еды?

– Без еды. Да они у меня хлеб едят. Откроют лавку – куплю им по куску. До следующего

утра потерпят.

– Откроют магазин – откроется и съезд. А у нас не найдётся нескольких кусков? –

спрашивает Лагей у жены.

Куски хлеба нашлись. И, покормив оленей, Иван Максимович и Лагей пошли в школу,

где должен был проходить съезд.

2

Иван Максимович и Евстохий Лагей вошли в переполненный школьный зал как раз в ту

минуту, когда председательствующий тряхнул колокольчиком и сказал:

– Первое слово предоставим, думаю, председателю Комитета Севера при Северном

крайисполкоме товарищу Сапрыгину Николаю Евменьевичу. Он скажет нам о том, чего ради

собрались сегодня оленеводы со всех четырёх тундр. Пожалуйста, товарищ Сапрыгин!

Проигрыш спрашивает у Лагея:

– Из Архангельска, знать, приехал этот Николай?

Евстохий кивнул головой:

– Да, да!

– Побольше начальник, чем мезенский да устьцилемский урядники?

– Не сравнить... Помолчи, однако! – говорит Лагей.

Проигрыш замолчал. Впился взглядом в человека, поднявшегося на ноги за столом

президиума и бросившего в зал первые два слова:

– Товарищи неньця!..

Два слова, будто два удара молотом по голове, заставили Проигрыша присесть. Но не от

боли, не от испуга, а от удивления: русский, да ещё большой начальник, родную Ивану

Максимовичу национальность назвал так, как называют промеж себя сами ненцы. В Мезени,

в Неси, здесь, в Тельвисочном – всюду у Проигрыша были друзья вроде Шоркунчика, а никто

и никогда не называл ненецкий народ иначе, как самоядь, самоедины, самоеды.

– Не бывало такого, никогда не бывало, – шепчет Проигрыш, глядя на седеющего

человека, который говорит и говорит. Говорит по-русски, а Иван Максимович и понять не

может, о чём говорит Сапрыгин, потому что в ушах его всё ещё звучат удивительные слова:

«Товарищи неньця».

Но вот кончил свою речь этот удивительный начальник, и все делегаты долго хлопали в

ладоши. Хлопали столь задорно, что Иван Максимович тоже похлопал и прокричал даже:

– Саво! Саць саво! (Хорошо! Очень хорошо!)

Еще не утихли аплодисменты, а за столом президиума поднялся на ноги учитель Павел

Иванович.

– Я перескажу, – говорит он, – то, что вы слышали от товарища Сапрыгина, перескажу

по-ненецки и по-ижемски, потому что знаю: кое-кто из делегатов нашего съезда хорошо

говорит только на родном языке. А все вы знаете, что у колвинских ненцев родной язык –

ижемский, диалект коми языка.

Павел Иванович хорошо владел всеми тремя языками, и после его выступления все

делегаты и гости поняли: от имени съезда надо просить ВЦИК об объединении

Большеземельской, Малоземельской, Тиманской и Канинской тундр в единый округ. Имя

этому округу будет такое – Ненецкий национальный. Власть округа будет подчиняться уже не

Мезени да Усть-Цильме, как было раньше, а крайисполкому. А для национального центра

надо будет строить город... ненецкий город.

Проигрыш бывал когда-то в городе Мезени. В Мезени – так ему сказывали – живёт

народу больше двух тысяч. Неужто такой же большой город будет у ненцев? Врет, поди-ка,

учитель?!

И, не утерпев, он крикнул:

– И всё в этом городе наше будет?

– Наше... Наши школы, наши больницы, наш окружной Совет, наша почта. Со временем

будут, может быть, и заводы рыбные, мясные, замшевые... – разъяснил Павел Иванович.

– Ой-ой!.. Сколько же народу будет в том городе?

– Про то мы ещё не знаем. Может, две тысячи, может, десять. Но мы знаем, что арка

исполком – самый большой исполком, который в Москве, – этот арка исполком поможет нам

построить в тундре город.

«Если целый город, – подумал Проигрыш, – будет Советская власть строить для ненцев –

хорошая эта власть». И он стал живо участвовать в обсуждении вопросов о рыбных угодьях,

о пастбищах для оленей, о противоязвенных прививках...

А вечером этого дня он увидел чудо. Знающие люди называли его «кино». Показывалась

картина из городской жизни. Автомобили, трамваи, поезда – вот что больше всего

понравилось ненцам. Им казалось: вот-вот соскочит машина с полотна и разомнет всех. Они

прятались друг за друга. Закрывали от страха глаза, беспрерывно кричали:

– Ой-ой-ой! Ой-ой...

Когда же машина убегала, так и не соскочив с экрана, визжали от восторга, а вновь

появлявшейся машине кричали:

– Скорей! Скорей! Еще скорей!

Кончился сеанс, и заговорили все сразу:

– Вот это картина!.. Как на ладони, всё видишь... Хороша картина!..

Эти восторженные восклицания прервала металлическая глотка громкоговорителя:

– Слушайте, слушайте, слушайте! Говорит Москва. Вызываем Тельвисочное, ненецкий

районный съезд. У аппарата – Пырерка.

Ненцы насторожились.

Пырерка?.. Что-то уж очень знакомое. Какой Пырерка? Много в тундре живет Пырерок.

Но вот из репродуктора несётся приветствие ненецкой соборке. Приветствие на родном

ненцам языке.

Как пушинки ветром, подбросило это приветствие всех к аппарату. Сразу вспомнили:

Пырерка – это тот, что в Ленинграде учится. Это его голос гремит теперь по залу. И в ответ

знакомому Пырерке единодушно кричат приветствие, уверенные, что и он услышит их, как

они слышат его.

3

– Что думаешь о соборке? – спрашивает у Проигрыша Евстохий Лагей, когда с ужином

было покончено и жена Евстохия смахнула со стола последние крошки.

– Хорошо!.. Страсть как хорошо говорили! Небывалого мы с тобой наслушались, да и

невиданного насмотрелись. Меня прямо-таки оторопь взяла, когда большой русский

начальник назвал нас «товарищи неньця»... Школа опять же для наших ребят...

– А ты почему увез из школы своего сына после первой же зимы?.. Две дочки Андрея

Хатанзейского, да и другие ребята по пятой зиме учатся...

– Будто ножом в сердце ударяешь ты меня этими словами!.. Думаю, что так нынче

сделаю: уговорю свою жену – пошлем Степана с будущей осени.

– Обо всём, что видел и слышал на соборке, расскажи своей жене. Она, может быть, и

поймёт, что надо жить не по-старому, а по-новому. И всех ребят надо учить...

– Ладно, ладно! Так и сделаю, – соглашается Проигрыш. – А сейчас давай-ка спать:

завтра пораньше выеду.

4

– Что долго носил тебя леший? С Шоркунчиком небось пьянствовал да всю пушнину,

которую увёз, пропил? – вот такими словами встретила Хариеста Васильевна мужа.

Иван Максимович торопливо из-под малицы достал сверток бумажных денег,

полученных в «Кочевнике» за пушнину, и протянул Хариесте:

– На-ко, посчитай наперво, а после уж и Шоркунчика вспоминай. Глупа ты, вижу,

сегодня... Еду да чай приготовь, пока оленей распрягаю... А Степан в оленях?

![Книга [Стихи] автора Алевтина Сержантова](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)