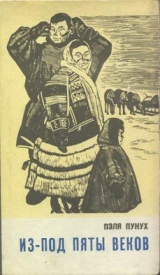

Текст книги "Из-под пяты веков"

Автор книги: Пэля Пунух

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)

лицах. Собеседники и партнеры по игре надрываются-хохочут от его рассказов.

Играет Иван Максимович в эти минуты осторожно, с расчётом и часто выигрывает. При

каждом его выигрыше все пьют:

– Ну-ко, Иван Максимович, – балагурит Шоркунчик, – проздравить тебя надо с

выигрышем. Пей-ко, друг!.. Ох, да и хороший же ты человек! Увижу тебя – сразу отца

вспомню. Хорошие времена вспомню, когда в тундре песцов и оленей было... видимо-

невидимо! Ну, и играли тогда все, как вот ты теперь играешь: не спрашивают, велик ли банк,

а говорят: «Даёшь!»

Ивану Максимовичу лесть приятна, как сырая, теплая оленья печёнка. Он щурит глаза и

опрокидывает в рот из стакана всё до последней капли.

– Ах!.. – крякает он. – Хороша сярка! Силу человеку придаёт, греет лучше всякой печки и

глаза просветляет: больше и лучше видишь, когда выпьешь.

Но проходит час-другой, и веселость у Ивана Максимовича сменяется мрачной

молчаливостью. Молчаливость переходит в жалость к себе самому, в слезливость.

– Выненцу1, ох, тяжело жить! – начинает жаловаться он Шоркунчику. – Так тяжело, так

тяжело – ы-ых!

Шоркунчик подмигивает старосте: дескать, пора! Ставки сразу же увеличиваются. Рубли

и серебряная мелочь заменяются червонцами.

Иван Максимович не замечает этой перемены. Он молча прикрывает рукой всё, что есть

в банке: его интересует не выигрыш – он занят тем, что у него наболело. И, играя,

продолжает жаловаться:

– Темно в нашей тундре, сами мы народ тёмный. И всё, что было до нас, не знаем мы.

Всё закрыто от нас потёмками. Нам старики говорят: «Так было раньше». И мы верим

старикам. А так ли было, как старики сказывают?

– Старики ваши – знающий народ, – уверяет Шоркунчик, снова подмигивая старосте, –

они всё знают. Всю жизнь прошли. Стариков и слушать надо, и уважать надо. Тогда жизнь

хороша будет. Гляди, что нынче делается: голод, недохватки. А почему? Старших не стала

молодёжь слушать!

– Так. Ты говоришь... Так... Теперь я скажу о стариках. Ты знал моего отца?

– Хороший человек был!..

– Вот-вот! И я говорю: хороший. А только зачем он меня заставил женку брата моего в

жёны взять? А? Откуда такое право? Он говорил: так было при стариках. А мы знаем, как

было при стариках? Нас не было при стариках. Мы ничего не знаем, как старики жили.

Выходит так: не видел, а поверь. Зачем верить, раз я не видел? Мы – тёмные люди, старики

ещё темнее нас были. Зачем верить тому, которое из потёмок идёт?

– Ты уже не в большевики ли записался? – насмехается церковный староста.

– Большевики в тундре – старики. Мой старик-большевик велел мне женку брата в жены

взять, а я не люблю. Я не хотел её. Он говорит: «Так водилось с тех пор, как земля стоит». –

На что мне земля? Пусть стоит земля, а мне надо женку. Женки брата я не хотел, а старик

велел. Что вышло? Я пить стал. Стал в карты играть. Женка не издыхает, и я буду пить и

играть, пока она не издохнет. Она не издохнет – сам я издохну. Ы-ых!.. Пропащий я человек!..

Скрипит зубами Иван Максимович, и из глаз его текут слёзы. А Шоркунчик и церковный

староста только этого и ждут. Староста обхватывает шею Ивана Максимовича и в ухо ему

кричит участливо:

– Эх, дружок ты мой! С кем грех да беда не живёт? Ну, только супротив воли отца, хоть и

покойного, грех идти: накажет бог!

А Шоркунчик по самолюбию Ивана Максимовича крепко ударяет:

– Иван Максимович! Друг!.. От тебя ли такое слышу? Кто ты: баба или мужик? Пристало

ли мужику слёзы лить? Нет, друг, прямо скажу – не пристало. Да... Мужик, ежели горе его

1 Выненец – ненец-тундровик, кочевник.

настигнет, он возьмёт вот такой стакашек да опрокинет. Для здоровья пользительно и на

душе – мир да тишина.

– Правду, правду говоришь, Никита Ефремович, – поддерживает Шоркунчика вся

компания.

– Налей-ко! – хрипит Иван Максимович.

У Шоркунчика стакан до краёв уже заранее налит.

– Кушай на доброе здоровье, Иван Максимович! И плюнь ты на это дело. Играть будем и

пить будем!

– Пить и играть! Играть и пить! – кричит Иван Максимович. – Правильно слово сказал,

друг! Подвинься сюда, друг: целовать хочу тебя.

Шоркунчик крепко обнимает его за шею и крепко целует в губы.

– Люблю, – кричит, – правильный ты человек! Вот за эго самое и люблю тебя.

Начинается азартная игра. У Ивана Максимовича не оказывается денег. Он тащит мешок

со шкурками из-под стола.

– Двух песцов на кон ставлю, – заявляет он заплетающимся языком.

Шоркунчик, и староста делают строгие лица. Староста даже встаёт. Шоркунчик

торопливо бормочет:

– Я на пушнину не играю.

– А на что... играешь?

– На деньги, Иван Максимович. Только на деньги!

– Шкуры – не деньги?..

– Не деньги. Нельзя на шкуры. Нынешняя власть засудить нас может, ежели мы примем

от тебя шкуры. Ты сам знаешь это. Сонет тебе такой даю: продай шкуры, играй на деньги.

Иван Максимович вытаскивает из мешка еще две песцовые шкурки. Бросает их на стол.

– Твоя цена – мои деньги. Бери!

Шоркунчик отстраняет рукой шкурки.

– Не беру. Не занимаюсь этим делом. Пошли вот кого-нибудь из ребят, пусть продадут.

– П-пусть... Я на всё согласен.

– Беги, Микола, – подмигивает одному из подставных игроков Шоркунчик, – одним

духом лети!

Парень сгребает со стола пушистые белые шкурки и прячет их за пазуху. Выписывая

ногами замысловатые, путаные фигуры, он идёт к двери. Шоркунчик кричит на него:

– Крепись, чёрт! Молодой парень, а раскис с трех стаканов... Растеряешь шкуры – голову

сорвём!

– Б... будь б... бла-агонадёжен!

Но Шоркунчик для «благонадежности» выходит всё же проводить Николая. Закрыв дверь

в комнату, он бесцеремонно, собственной рукой вытаскивает из-за пазухи парня шкуры

– Убирайся на поветь! Полежи в сене там, – шепчет он и возвращается в комнату. Сидит

для отвода глаз минут десяток спокойно, а потом начинает тревожно ёрзать на стуле.

– Что оно долго Микола-то?

Его успокаивают:

– Никола – парень верный.

– А всё же схожу, проведаю.

И идёт. А минуты через две-три возвращается вместе с Николаем и с деньгами в руках.

– Получай, Иван Максимович. По сорок рублей за шкуру на круг дали.

– Н-но? Маловато как быть.

Шоркунчик суёт деньги Николе, но из своих рук не выпускает их.

– Бежи, парень. Скажи: не согласен.

Но Иван Максимович хоть и пьян, а знает, что больше не получить. Надо или игру

бросать, или отдать шкурки за то, что дают. Он хочет играть. Поэтому хватает Шоркунчика за

руку.

– Сюда давай. Чего время терять? Играть хочу.

Иван Максимович очень быстро проигрывает всё содержимое мешка. И мирится с этим.

Ему кажется, что это так и полагается, что это тоже идёт из какого-то тёмного далёка, которое

он не особенно любит, но которого суеверно боится.

Когда он проспится, «друзья» опохмелят его. Веселый, с песнями поедет он в тундру –

добывать новых песцов.

ПРОИГРЫШ

1

Когда сотрутся все признаки граней между ночью и днём, значит, в тундру идёт весна...

Ненцы торопливо готовятся к перекочевке на побережье льдистого моря: там не так

силён натиск гнуса, там не только обилие пищи для оленей, но и никем не считанное

количество дичи и нежной, жирной рыбы. Самое же главное – там, на берегах студёного

моря, неоглядны, бескрайны просторы, милые кочевнику так же, как птице.

Но там не достать ни дроби, ни пороху, ни хлеба, ни соли, ни сахару, ни чаю, ни ружья,

ни сетки, ни пёстрого ситца на рубаху, ни цветного сукна для украшения одежды, упряжи,

рогов оленьих.

Иван Максимович – не исключение: ему тоже нужны запасы продуктов на лето и нужно

промысловое оборудование. Но он едет обычно не по той дороге, которая ведёт к ненецкому

кооперативу, а туда, где ждёт его сладкоголосый, обходительный Шоркунчик.

В эту весну Иван Максимович, впрочем, минует Шоркуичика. В этот раз с ним едет жена

Марина. Не только запасы сделать надо Ивану Максимовичу. Ему надо увезти сына из

школы. И надо с этим торопиться: с каждым днём снега всё больше и больше набухают

водой, того и гляди, забереги появятся на реках.

Но в школу Иван Максимович жену не взял, оставил её в деревне. Один едет Иван

Максимович к школе, торопится, на оленей гикает, хореем погоняет, сам песню поёт:

Время хорошее – весна, весна идёт,

Тёплый ветер на тундру несёт,

Стало на тундре от тёплых ветров,

Как под шкурой оленя, тепло.

Вот подъеду я к школе,

Сыну Степану так скажу:

Ехать нам, ехать, Стёпушка, надо

Скоро-скоро, скорее, чем ветер.

К морю нам ехать, ехать пора.

Сядем с тобою мы на олешков,

Сядем да крикнем: ветер, гонись – не догонишь!

Так пел Иван Максимович и думал, что так и сделает: быстро-быстро помчится вместе с

сыном в тундру. Но дорога – по пословице – оказалась крива, а на дороге – пива. Не утерпел

Иван Максимович: чарочку-другую по случаю хорошего промысла хлебнул-таки по дороге и

в школу приехал крепко навеселе.

Около сорока ребятишек возилось над развешиванием плакатов и разноцветных

бумажных флажков: украшали к Первомаю школьный – с большими итальянскими окнами –

зал. Пестрота приукрашенного зала вызывала у них бурю восторга: крики, смех, топотня –

весь дом дрожит!

И над всем поднялся, всё покрыл крепкий голос Ивана Максимовича:

– Дорово, мошкара! Гэть!..

«Мошкара» прилипла к полу. Сорок пар глаз на мгновение задержались на плотной

фигуре вошедшего. Как по команде, в сорок детских глоток гаркнули хоть и нестройно, но

оглушительно:

– Здорово, Иван Максимович!

И тотчас зашушукались:

– Ванька Проигрыш за Степаном...

– Пья-аный...

– Чудить начнёт...

– Под сцену полезет – волком выть...

И всё это шёпотом. Со смешком, но и с тревогой.

А Ивану Максимовичу любо – вся школа знает его! С ухмылкой на лице шарит он

пьяными щелками глаз по детским фигурам. Сам покачивается, ищет у стены опоры. И опять

зыкает, что есть мочи:

– Где мой сын – Степан Иванович? Подать его сюда! Гэ-эть, комары пискуцие!

Ребятишки облетели глазами углы – нет Степана Ивановича! Стайкой метнулись за

сцену, пропали за кулисами.

Проигрыш подбадривает детвору добродушным гарканьем:

– Куд-да?.. Ушканы!..1 Мошкара!..

А ребятишки, и верно, как мошкара, облепили притулившегося к окну, за кулисами,

Степана. С назойливостью комаров дудят тому в уши:

– Выходи, Степан!

– Чего боишься? Выходи к отцу!

– Он тебе ничего не сделает, выходи!

– Выходи! А то пугать начнет всех!..

Степан и без ребят знает: отец ему ничего не сделает. Не помнит Степан, чтобы отец ему

когда-нибудь худое сделал. Не знает, что такое отцовские побои. Да что побои! Никогда не

ругал Степана отец, кроме как в шутку.

«Отец – очень хороший человек. Нет больше таких хороших людей, как отец», – так

думает Степан. И не потому он убежал за кулисы, что побоялся отца, а... просто стыдно стало

парню за своего пьяненького родителя. Вот и спрятался он от ребят, чтобы не показать им

своего пылающего лица. Разве ребята что понимают? Им бы только поиздеваться, похохотать

над кем! У самих отцы – нестоящий народ: промышляют худо, стреляют худо, рыбы ловить

не умеют. А у Степана отец – лучший стрелок в тундре. Лучше всех знает, когда какой рыбе,

какому зверю ход будет. .

Знает все тропинки в тундре. Знает озера, на которых гуси и утки линьку будут

переносить. По тому, как летят гуси весной, знает, какое лето будет. Отец Степана всё знает!

И многие идут к нему за советом, хоть он и не тадибей. Но отец не любит матери и

временами запивает. И тогда садится за карты. Его всегда обыгрывают и за это зовут

Проигрышем. Прозвища отец не любит. Зато любит почудить, когда не перепьёт. Над ним

смеются. И он смеется. А Степану обидно: зачем такой хороший отец смешным себя делает?

Сказать бы всё про отца ребятам... Да разве скажешь, когда сердце бьётся от боли, а лицо

краснее кумача! Только и остаётся, что спрятать глаза, смотреть через стекло на улицу и

ничего не видеть. Можно ещё пальцем водить по оконному стеклу и делать вид, что скрип

стекла (так вот: уй-у... уй-у...) тебя занимает. Можно и ещё чем-нибудь таким заняться, чтобы

спрятать лицо. Да разве это спасёт? Разве ребята отвяжутся когда-нибудь? Они тащат

Степана за рубаху. Дудят в уши!

– Выходи! Выходи-и-и!..

Молча и решительно отстраняет Степан самых назойливых. Куда там! Ещё яростнее

набрасываются:

– Выходи!..

Как пилой – бревно:

– Вы-хо-ди... и-и... и-и...

Больно Степану. Так больно – кричать хочется, плакать. И заплакал бы или бросился бы

на своих мучителей с кулаками, да помешал отец, зарычавший:

– Волк бежит, ушканов всех сожрёт!

С визгом бросились ребятишки в разные стороны. Запутались в закулисной тесноте.

Одну кулису прорвали, другую опрокинули. Побарахтались бесформенной кучей на сцене и

горохом раскатились по залу, ловко увертываясь от объятий бегающего на четвереньках и

воющего волком Проигрыша.

1 Ушканы – зайцы.

Отлип Степан от окна. Вышел на сцену. Нахмурил чёрные брови: отцу хотел крикнуть

обидное, злое.

За то злое хотел крикнуть, что не любит отец матери, обижает её. За то, что пьяный в

школу пришёл. За то, что в карты играет. За то, что себя смешным в глазах других делает. За

то, что его – Степана – на посмешище ребятам выставляет.

Но увидел со сцены отца, комично передававшего волчью побежку, и прошла злость.

Смешно стало.

Школяры в восторге начали прыгать по залу на четвереньках вместе с отцом Степана. Но

они уже не волка передразнивали, а самого Ивана Максимовича. Смешно задрав головы, они

подвывали Проигрышу.

Понял Степан, что «волчье представление» поведёт к злым шуткам над ним самим. Смех

оборвался. Жалко стало отца и себя самого. Прыгнул со сцены – и к отцу:

– Встань, отец! Стыдно...

Сам зарделся. На черных глазах заблестела влага. Чёрные брови напружились.

Иван Максимович как будто из лодки в холодную воду вывалился: сразу протрезвел.

Быстро поднявшись на ноги, до боли сжал плечи сына.

– Ты... Степан Иванович... Мой сын... Ты мне сказываешь это?

Степан хотел сказать что-то... В глазах прочитал отец совет сына и поднял его за

подмышки выше своей головы.

– Люблю!.. Молодец, Степан Иванович!

– Иди спать, отец, – тихим, но настойчивым тоном сказал поднятый на воздух Степан.

– Иду... Ты говоришь, и я иду. Завтра поедем. – И поставил осторожно Степана на пол.

– Дай только с ребятами проститься. Можно?

И, не дождавшись ответа, набрал в легкие воздух, поднял голову:

– Прощай, мошкара! Гэ-эть!..

Давясь хохотом, разнобойно ответили в сорок глоток:

– Прощай наперво! О-о...

С треском захлопнулась входная дверь, и в зале началось такое!.. Всё, что только что

было, передавалось теперь в лицах и бессовестно перевиралось и коверкалось.

А Степану жарко. Не от ребячьих насмешек жарко – от отцовских слов. От жары в зале

кажется тесно, и Степан, перескакивая через ребят, изображающих его отца, выбегает на

улицу.

2

Проигрыш шёл из школы и сам с собой разговаривал:

– Мой сын Степан Иванович хорошо сказал: «Иди спать». Я иду. Спать иду! Сын сказал –

я сына слушаю. Потому слушаю – один у меня сын. У-умный сын растёт! Сын не будет

играть в карты. Сын не будет вина пить. Сын – один. Ему не надо в жёны брать жену брата.

Он возьмет такую жену, какую ему надо. Он будет любить жену. Жена будет любить его. А я

не люблю свою жену. Потому не люблю – не моя она жена, жена брата моего. Мой отец

сказал: «Умер твой брат, ты возьмёшь его жену себе в жёны». Я отца слушал. Я сделал жену

брата моей женой. Что вышло? Хорошо вышло? Худо? Худо вышло. Пить стал вино. В карты

стал играть. Потому пить стал, играть стал – не хотел брать жены брата в жёны себе. Отец

заставил. Потому заставил – закон такой в тундре есть. Закон такой в тундре был десять лет

тому назад. Такой закон был сто годов назад. И десять сотен годов назад был такой закон. Я

не смел пойти против закона. Сыну – Степану Ивановичу – не надо идти против закона.

Потому не надо – он один у меня. Это хорошо. Хорошо! Когда он вырастет, жену возьмёт,

детей будет иметь. Тогда мой род будет жить. Хорошо! А умрёт сын до женитьбы? Ой, худо!

То опять совсем худо! Худо, как всего ребят – один сын. Других моя жена не даёт. Почему не

даёт? Не знаю, не знаю. Ой, ой, худо!.. Надо ребят. Надо много ребят. Тогда – хорошо. Теперь

один сын. Это – худо. Умный сын. Такой умный, как мой отец, как я сам. Хорошо, как жить

будет. Не будет жить – жену убью, на другой женюсь. Убью!..

Проигрыш остановился. Раскрыл темные щелки глаз во всю ширину и ещё раз спокойно

сказал:

– Убью... Скажу – сама издохла. Так будет, как сын умрёт. Сын – умный. Сына слушать

буду: пойду спать... Куда?

Посмотрел, пошатываясь, на все дома: на каждый дом пальцем показывать стал,

приговаривая:

– В этот? Не хочу. В этот тоже не хочу. . Не хочу к русакам, не хочу к ижемцам. Пойду к

едомцу1 Естошке. Скажу ему: «Спать к тебе пришел». Естошка вина не пьёт, в карты не

играет. У него спать – вина пить, не надо, в карты играть тоже не надо. Это хорошо: спать

много можно. Пить тоже можно бы, да сын не велел пить. Сына слушаю. Потому спать иду к

Естошке. Естошка тоже, как я, хороший мужик. У него голова хорошо думает. Моя голова

тоже хорошо думает. Две хороших головы сойдёмся – хорошо поговорим обо всём. Одно

Естошка неладно сделал: тундру бросил, живет, как русак. Ну, то опять его дело. Моя голова

– умная голова, Естошкина голова – умная голова. Две умных головы вместе думать будут.

Что думать? Не знаю. Пока не знаю. Приду к Естошке – тогда узнаю.

И, слегка пошатываясь, вперевалку идёт-бредёт тихонечко Проигрыш в самый конец

деревни. Попадающиеся ему навстречу русские и ижемцы слышат его воркотню и

подмигивают друг другу:

– Проигрыш опять сыт. Прикупил опять, наверно, к тринадцати «четыре сбоку».

3

У Евстохия Лагея изба и небольшой двор. Изба бедна обстановкой (один стол да две

скамейки), но богата тараканами да ребятами: тараканами до отказа забиты все щели в

стенах, а шестеро ребят разного возраста ухитряются спать и играть на русской печке.

В избе сыро и грязно. Но Евстохий Лагей доволен и такими «хоромами».

– Всё лучше, – говорит он, – чем по чужим углам с ребятами таскаться.

Годов пятнадцать назад у Лагея пали все олени от сибирки2, и он нанялся к богатому

ижемцу. Десять лет жил у ижемца в работниках. В работницах жила и его жена.

– И жить бы мне до смерти в работниках, – рассказывал на ненецких съездах Лагей, –

кабы Советская власть не пришла. Советская власть дала мне маленько денег, и я хозяйство

своё завёл: домишко поставил, лошадь да корову купил. Живу теперь лучше, чем в

работниках. Одно только худо: ребята малы, работать некому. Хорошо, как в рыбную артель

попадёшь, нажива хорошая бывает, и работать артелью много полегче будет, чем в одиночку.

За артель, за кооперацию Лагей стоит крепко.

– Через свой кооператив да через артели мы свет увидим, – убеждает Лагей своих

сородичей-едомцев и выненцев.

За свои советы он получает кой от кого ругань, а есть и такие, что слушают его советы.

На Проигрыша он ещё ни разу не наседал и очень обрадовался, когда тот шумно

ввалился в избу.

– Эге, Иван Максимович! Проходи-ко, проходи... Каково промышлял?

– Ничего, маленько промышлял.

– И всё уж пропить да проиграть успел?

– Ха-ха-ха... Нет ещё. Не успел.

– В кооператив сдал?

– Нет, не сдал.

– Вот это неладно. Надо всё сдать в кооператив. А тогда уж как хочешь: хочешь – пей,

хочешь – играй.

Проигрыш скрипнул зубами.

– Не могу, Евстохий Парфентьевич! Не могу!

– Но-о... А то почему?

1 Едомец – осёдлый ненец.

2 Так называли ненцы болезнь оленей – сибирскую язву.

– Душа не переносит.

– Чего?

– Жены душа не переносит.

– Разведись. Нынче это просто: сходи в рик – и готово.

– Но-о?.. Только и дела?

– Только и дела.

– Рик от жены избавит?

– Избавит.

– Другую даст?

– Сам найдёшь другую.

– Ха-ха-ха... Вот как нынче просто, парень! Но и но... А в тундре что скажут, как

разведусь?

– Поговорят-поговорят, да и перестанут. Слово не дым – глаз не щиплет. Когда старики

говорят, ты мигай да мигай – промигаешься.

– Вот так вот! – хохочет Проигрыш. – Выходит, ты стариков не советуешь слушать? А я

старика... отца послушал: на жене брата женился, теперь маюсь.

– Не всё хорошо, что старики сказывают.

– Правда?

– Почему не правда? По себе знаешь, что не всё хорошо.

– Так-так! Верно! Знаю. Вот верное слово сказал. Расцеловать тебя хочу за это слово.

– Целовать – это можно. Да ты пьян немножко. Ляг, поспи, а после с тобой ещё

поговорим.

– Хорошо, хорошо... Ты в одно слово с сыном моим. Тот говорит: спать иди. Ты

говоришь: спать иди. Показывай место, где спать можно.

– Хоть на пол здесь, к столу, ложись, хоть на поветь – в сено – иди.

– На поветь. Я лучше на поветь. Там воздух легкий. Буду там лежать, буду думать о том,

что ты сказал.

4

Проснулся Проигрыш рано. Вспомнил разговор с Евстохием, и губы его расплылись в

улыбке.

– Надо ещё раз поговорить, – решил он. – Пойду, поговорю, пока ребята спят.

Осторожно зашёл в избу и разбудил Евстохия.

– Говорить с тобой хочу о вчерашнем...

– Проснулся? – спросил Евстохий, раскрывая заспанные глаза.

У Проигрыша ухмылка во все лицо.

– Проснулся. Теперь говорить с тобой хочу.

Евстохий разбудил свою жену.

– Вставай да самовар ставь.

Когда умылись и сели за стол, Проигрыш начал выспрашивать:

– Куда жена пойдёт, как разойдусь с ней?

Лагей подумал с минуту. Не бывало ещё такого случая, чтобы выненцы с женами

разводились. Но отвечать что-нибудь надо было, и отвечать так, чтобы не спугнуть Ивана

Максимовича. И он отвечал уклончиво:

– В рике тебе скажут.

– Ещё спрошу: сын наш за кем останется?

– Это – как вы с женой уговоритесь, так и будет. Уговоритесь за тобой парня оставить –

за тобой будет, за ней – за ней. Промежду вас тут согласие нужно.

– Так-так... А как она не захочет уступать?

– За ней и оставят. Закон такой: при матери ребёнок остаётся, ежели она не захочет с

отцом оставить.

– Худой опять это закон: бабе право дает. В тундре нет такого закона, чтобы бабе право

было...

– Как нет? На соборках нынче и из тундры бывают бабы.

– То опять худая власть, которая бабу с мужиком равняет.

– В работе с тобой баба твоя – не ровня тебе?

Проигрыш замялся. Он знал, что его жена работает больше его самого. Всю тяжелую

работу он сваливает на жену. Да и ему в промыслах иногда помогает жена, а он ей в работе –

никогда.

– То о чём говорить, у всякого дела хватает: у бабы своего, у мужика – опять своего.

– Старики – те не так опять говорили. Старики говорили: «Ничего баба не может из того,

что мужик может». Опять скажу, ты старика отца своего послушал – век маешься.

– То так. Маюсь... Сговориться, выходит, о парне надо?

– Надо сговориться.

– Ладно. То ладно. Тебя послушаю. Парня сегодня из школы возьму. С ним в чум поеду.

Сговорюсь с женой – в рик пойду. К тебе наперёд зайду.

– Заходи. Только ещё советую: промысел сдай в кооператив.

– Ладно. Ладно. Послушаю.

Смеющийся, довольный вышел Иван Максимович от Лагея – и прямо в школу.

– Парня домой повезу, – сказал в школе учителю.

Тот попробовал отговорить:

– Оставил бы еще дня на три. Проведём вот праздник первомайский, тогда и бери.

– Нет, так опять неладно будет. Дорога портится, да и дело дома есть. Нельзя оставить

парня на три дня.

5

Услужливый Никола прибежал, запыхавшись, к Шоркунчику:

– Проигрыш всех песцов да лисиц в кооператив сдаёт!

– Ну-у? Ай, врешь?

– Сам погляди сходи.

– Пойду и то... Николи не бывало, чтобы Проигрыш все шкуры сдавал. Не пьяный?

– Трезвёшенек, как стёклышко.

– Что за оказия!.. Пойдем, поглядим. А ты вот что, Николай, – сбегай к старосте

церковному. Скажи ему об этакой диковине.

– Могу.

– Да не кричи на всю-то деревню.

Никола нахлобучил на глаза драную фуражку.

– Могила! – и прихлопнул себя ладонью по голове.

– А то гляди у меня, – пригрозил Шоркунчик. – Скажи, чтобы тоже в лавку зашёл.

До 1931 года центром двух тундр – Большеземельской и Малоземельской считалась

деревня Тельвиска. Ненецкий рик, ненецкая школа, больница, кооператив – всё это было в

Тельвиске. Громкоговоритель, телеграфное и почтовое отделение, милицейский пункт,

агентство Госторга, общество потребителей «Рыбак», промысловое товарищество «Печора» –

всё это находилось в Тельвиске, деревне, насчитывающей сорок дворов.

Самое важное в центре – дело. А первейшее дело у ненца – зашить хозяйственные дыры.

Иди, стало быть, в торговые предприятия. Не беда, что и денег нет. Мохнатые и пышные

шкурки – разве не те же деньги? Всегда было так: шкуры вместо денег ходили. Чего на рубль

не добудешь, то на пушнину само придёт.

Раньше, когда в Тельвиске жил урядник, менять меха на товары нужно было у Павловых,

Терентьевых, Сумароковых и иных более мелких «благодетелей» тундры.

А вот при Советах всё на иной лад обернулось: сами ненцы торговать стали. Сложились:

кто – рубль, кто – пятерку, а кто и тридцать рублей дал. Купили на собранные деньги товаров

и свою – ненецкую лавку открыли.

Над лавкой вывеска. И на вывеске надпись. Сами ненцы читать не горазды, да грамотные

люди сказали про надпись на вывеске: «Кочевник». И к этому слову стало другое, незнакомое

раньше, прицепляться: кооператив «Кочевник».

«Кочевник» – старое слово, знакомое. Запомнилось сразу. Привыкли и к новому. И – ведь

вот поди ж ты! – стал кооператив столь же нужным, как олень в тундре.

Без оленей в тундре погибель человеку, а без кооператива почти всякому новому делу –

могила.

– Кооператив наш, как запасливый отец, – говорят ненцы. – Задумали рыбу промышлять

– кооператив сетку припас. Только бери да лови. Артелью задумали какое ли дело начинать, –

кооператив материалу даст, совет, как лучше сделать, даст, а то и человека знающего

пришлёт, когда своего не найдём. А олени падут – тоже опять кооператив поддержку даёт.

И едут ненцы со своей нуждой в кооператив за сотни километров.

Комната у правления кооператива просторная, а часто бывает набита людьми до отказа.

Приезжие садятся по тундровому обычаю прямо на пол. Каждому из приезжих надо

поговорить с правлением о своих делах. И каждый терпеливо ждёт очереди.

Курят, перекидываются фразами о новостях в тундре, о промыслах, об «арка исполкоме»

(о большом исполкоме), который ненцам «помощь даёт».

У стола продолжается очередное объяснение члена правления с членом-пайщиком.

– Топере-ка мы расходимся с Филиппом-то, с братом-то с моим. Как ноне с долгом-то

будет? Пополам распишете или как?

– Семьи-то у вас с Филиппом одинаковые?

– У него – сын да баба. У меня опять тоже сын да баба.

– Ну и ладно. Пополам и распишем, значит.

– Вот-вот... И мы с Филиппом говорим: пополам.

– Сделаем.

– Я вам песцов десятка-то поболе, надо быть, привёз да лисиц две. Постелей телячьих

опять около двух десятков. Посмотри-ка всё да посчитай опять, много ли мне на товары-то

останется?

В кооперативе Иван Максимович бывал очень редко. Заезжал за какой-нибудь мелочью:

весь свой промысел он обычно проигрывал, и в долг ему не верили. На этот раз он сдал

много песцовых и лисьих шкур, и заместитель председателя правления кооператива Фёдор

Фёдорович предложил ему набрать товаров на тысячу рублей.

В пот ударило Ивана Максимовича от такой неслыханной суммы.

– Чего теперь дашь мне? – спрашивает у продавца.

– А тебе что надо?

– Перво-наперво муки ржаной два мешка надо. Ещё белой опять два.

– А ещё?

– Чаю ящик да сахару мешок.

– Чай теперь по норме.

– Но-о? По норме?.. А какая такая норма?

– На каждого человека даем кило сахару на месяц да по осьминке чаю.

– Но-о? Ну, давай на год на всех, сколько приходится.

– Ещё что надо?

– Табаку опять, потом спичек... На пинжак да на штаны мне. Парню моему тоже на

пинжак да на штаны.

– А бабе твоей на сарафан – надо?

Поскреб Проигрыш в затылке. Подумал: «Зачем бабе на сарафан покупать буду, как

разойтись хочу с ней». Но продавцу сказал другое:

– Давай, давай!.. На сарафан бабе тоже давай! Фонарей ещё две штуки дай да керосину.

– Мыла ещё, – подсказывает Степан, привыкший в школе к чистоте.

– Мыла? – удивился Проигрыш. – Что буду делать с мылом? Рубах по две или по три нам

с тобой вот надо бы.

– Мыло тоже надо, – настаивает Степан. – Страсть хорошо мылом грязь от рук отмывать.

– Но-о?! – сконфуженно смотрит Иван Максимович на сына. Неловко ему перед

продавцом соглашаться с советами сына. Правда, сын умный, «весь в отца». А всё же –

негожее дело при чужих сына слушаться. Лучше, пожалуй, цыкнуть на сына. Да, да! Надо

показать Степану, что он не хозяин пока.

– Ты в школе... – начал было Проигрыш поучать Степана, но в эту минуту вошел в лавку

Шоркунчик.

– Ивану Максимовичу сто годов здравствовать! Товаров на лето запасаешь? Хорошее

дело, хорошее дело.

Проигрыш почувствовал неловкость, как будто вину некоторую за собой из-за того, что

на этот раз продал весь зимний промысел не через Шоркунчика, а сам, своими руками сдал в

кооперацию. Но тотчас же выплыло наружу и чувство гордости за свою решительность, за

самостоятельность. И гордость пересилила неловкость. Сунув, – не глядя, впрочем, в лицо, –

руку Шоркунчику, он очень озабоченно и очень основательно начал ощупывать куски

материи, выброшенные продавцом на прилавок: гляди-ка, мол, Никита Ефремович, что

захочу, то и выберу.

Он перебрал несколько кусков, тщательно прощупал их, просмотрел на свет.

– Материя – не олень, – не скрывая довольной улыбки, пошутил он, – не разберёшь, чем

она болеет. Другая попадает и плотна, и толста, а в носке вовсе не стоит. А другой раз

попадет тоненькая да реденькая, а ей износу нет.

И заключил, обращаясь к продавцу, совершенно неожиданно:

– Давай ту, которая подороже! – был уверен, что добротность материи всё же лучше всего

определяется ценой. И опять: «Гляди, мол, Никита Ефремович, как я богат».

Более часа провозился Иван Максимович над выбором нужных и совсем ненужных

кочевнику вещей. Многое брал только потому, чтобы показать Шоркунчику и церковному

старосте, пришедшему вслед за Шоркунчиком в лавку, что вот он, Иван Максимович, всё

может купить. А почему? Потому что не стал играть с ними в карты.

Продавец быстро подсчитал на счётах стоимость всего отобранного Иваном

Максимовичем.

– Ещё сотен на шесть можешь брать, – сообщил он результат подсчёта.

Иван Максимович был ошеломлён.

– Но-о?! Чего ещё брать?!

– Ружья-то не возьмешь разве? – спрашивает Фёдор Фёдорович.

– Ружья? Как не возьму ружья? Ружье – самое первое дело, а я о нём и забыл. Вот как

вот, ха-ха-ха-а! Не одно ружье надо. Самому мне дробовик и винтовку надо. Парень, вишь,

тоже большой: ему опять два ружья нужно.

Шоркунчик и церковный староста были прямо-таки подавлены, когда Проигрыш

облюбовал для себя двуствольную дробовку и четырехзарядную – «волков бить» – винтовку,

а для Степана хоть и одноствольную, но хорошую дробовку и однозарядную винтовку.

В ружьях Иван Максимович знал толк. Внимательно осмотрев затвор, заглянув в дуло, он

уже мог поручиться, что ружья – правильные ружья, без изъянов. Но надо же было показать