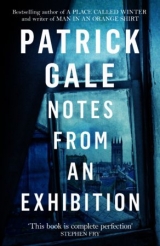

Текст книги "Заметки с выставки (ЛП)"

Автор книги: Патрик Гейл

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)

Вернувшись в спальню, он снова положил часы в ящик, туда, где нашел их, но выглядели они там как-то неубедительно и были слишком на виду. Поэтому он добавил несколько вещиц, выбранных наобум из тех, что валялись вокруг по всей комнате: пара книг в мягкой обложке, один из тюбиков ее помады, несколько бумажных носовых платочков. Поскольку он был воспитан абсолютно неспособным к обману, подобный поступок заставил бы его понервничать, даже без того обстоятельства, что труп матери лежал на кровати совсем близко. Заслышав скрип лестницы, он отскочил от постели и деловито начал закрывать окно, чтобы дать время выражению вины исчезнуть с лица.

То был Хедли с людьми из похоронного бюро. Они принесли носилки с мешком на молнии и подсунули их к кровати рядом с Рейчел.

– Что-то не так с ее волосами, – сказал Гарфилд. – Где-то тут была заколка, которую она всегда носила.

– Я не смог ее отыскать, – сказал Хедли. – А это важно?

– Наверное, она наверху.

– Все, что вы для нее хотите, – другую одежду, обувь, какие-то памятные вещи или что угодно, – один из нас может забрать в ближайшие пару дней.

Лицо гробовщика было добрым. Он много раз видел эту сцену прежде: заторможенность, зарождающаяся паника, взрослые люди, которые больше всего хотели бы вцепиться в юбку и плакать, но оглушенные чувством собственного достоинства способны лишь бормотать о нелепых запропастившихся вещах.

Гарфилд вспомнил старого гробовщика. Он бывал в этом доме раньше. Он уважительно ждал, пока братья покинут комнату, и его неподвижность давала понять молодому помощнику, что тому следует делать то же самое. Поняв намек, Гарфилд вышел на лестничную площадку. Хедли последовал за ним, и, повинуясь общему инстинкту, они зашли в комнату сестры. Там расположились утюг и гладильная доска. Переполненная корзина чистого белья покоилась на кровати.

– Ты мог бы спать здесь, – начал было Гарфилд. – Не понимаю, почему тебе…

– Мне будет нормально рядом. Мне там нравится! – настаивал Хедли. Он отставил корзину с бельем в сторону. Возможно, потом он придет сюда и все разберет. Уж таким он был. Затем он сел на кровать, в которой Морвенна не спала уже много лет. Гарфилд задернул шторы, а затем стал беспокойно перебирать вещицы на столе, где все было слишком в порядке – линейка, битая кружка с пиратами с Пенвиза, набитая ручками, стопка словарей – он помнил, как она зубрила здесь к экзаменам на аттестат зрелости. На стенах висели огромные рисунки Мерри Мэйденс[8] углем, которые она сделала для школьного художественного проекта. Что характерно, она посещала художественный класс ровно столько, сколько ей понадобилось, чтобы доказать способность делать там все без усилий, и тут же бросила в поисках чего-то такого, что было бы для нее серьезным вызовом.

– Как мы ей сообщим? – спросил он.

– Я как раз собирался спросить тебя об этом. Где-то, наверное, напечатают некролог. Заметка в «Таймс»? Она сама, скорее всего, газет не читает, но кто-то из знакомых может увидеть. Кто-то, возможно, ей скажет.

Разговор о Морвенне всегда заканчивался упоминанием кого-то и возможно, потому что она так далеко отстранила свою жизнь от них, что они ничего не знали и располагали ничтожно малым количеством подсказок, способных им помочь. Гарфилд задумался, открывая и закрывая ее школьное издание тезауруса Роже. «Морвенна Миддлтон, Риджент-сквер, Пензанс, Корнуолл, Англия, Мир, Солнечная система, Вселенная 84 (б)». Избитая школьная шутка, одновременно подчеркивавшая ее ничтожность в космосе и бросавшая этому вызов, теперь дразнила ее братьев. У них не было ни ее адреса, пусть даже и старого, ни номера телефона, по которому они могли бы позвонить. Гарфилд давным-давно отказался от попыток звонить друзьям, так как она разорвала отношения с ними так же решительно и бесповоротно, как и с семьей.

– Она хотя бы все еще жива.

– Ну да. Пару месяцев назад она продала еще одну поздравительную открытку с днем рождения от Рейчел. Я забыл тебе сказать.

– Еще одну? – переспросил Гарфилд, ненавидя саму предсказуемость гнева, закипавшего в нем. – Сколько же их у нее, Бога ради?

С лестничной площадки послышалось покашливание. Хедли вскочил, как обычно уклоняясь от ответа. Гробовщики из Ко-Опа были готовы уехать. «Я покажу вам, куда идти», – сказал он.

Гарфилд стоял в дверях комнаты сестры и наблюдал за маленькой процессией, направлявшейся вниз – в прихожую. Хедли шел впереди, выполняя функции разведчика на случай, если Энтони появится из кухни и увидит мужчину, за ним молодого человека, а между ними носилки. В черный нейлон были изобретательно вшиты жесткие панели, которые складывались так, что образовывали своего рода легкий гроб. Предположительно, тело внутри удерживалось на месте ремнями. Он с ужасом ожидал, что выглядеть это все будет, как похоронный мешок, но между четырьмя прямыми сторонами не заметно было даже предательской выпуклости, указывающей на то, в каком конце ее голова. Конечно же, голова была сзади? Ведь тело полагается выносить из дома ногами вперед?

Он шагнул вперед, чтобы не терять ее из виду, пока Хедли придерживал открытой входную дверь и говорил гробовщикам о том, что зайдет к ним завтра, но отступил в тень, прежде чем Хедли мог бы глянуть вверх, пристыдить его и заставить вернуться на кухню к убитому горем отцу. Ведущие на чердак ступеньки упирались в захватанный пальцами люк, теперь разбитый в щепки по внешнему краю там, где Энтони взломал его ночью. Над люком находилось небольшое помещение, площадью едва лишь в десять футов. Стена, обшитая шпунтовыми досками, следовала за коньком крыши и уходила вверх в пустоту. В ней были проделаны небольшие дверцы в хитроумные шкафчики. Остальные три стены были заняты в основном раздвижными окнами, совершенно непропорциональными общему пространству, и из них открывался вид на всю бухту и набережную.

Дед Энтони был портным, но он был также энтузиастом мореплавания и проводил здесь целые часы со своим биноклем. После его смерти эта комната стала малой студией Рейчел. Зимней студией, как она ее называла, хотя пользовалась ею круглый год.

У нее была студия и побольше, как подобает, в каменной пристройке в конце сада, с окнами, выходящими на север и без отвлекающих видов. Она обожала яркий блеск, царивший на чердаке, индивидуальность самого помещения, хотя солнечный свет там бывал таким ярким, что любая работа на бумаге, если ее забывали прикрыть или спрятать в шкафчик, выцветала через несколько дней. Честно говоря, в качестве художественной мастерской это помещение было дико непрактичным, потому что картины могли попасть внутрь или наружу только через люк и окна. Любой холст более двух квадратных футов приходилось снимать с подрамника и скатывать в рулон, чтобы внести внутрь или вынести наружу, ну а в натянутом виде можно было работать только с холстом шесть на шесть дюймов и не больше. После того, как последний из детей покинул дом, и уменьшилась опасность того, что кто-то зашумит или помешает ей, она все чаще, запирая за собой люк, работала наверху, и писала там часами без перерыва, избегая даже тихого ненавязчивого присутствия Энтони. Она всегда брала с собой полный чайник и, если была голодна, подкреплялась печеньем и супом из пакетика. Если ей хотелось пописать, она брала старый фарфоровый горшок, который затем выплескивала через окно в канаву поблизости.

Руки у нее стали слабее, чем во времена бурной молодости, и она ненавидела просить о помощи, чтобы натянуть холст. Кроме того, Энтони, страдавший артритом запястья, был не намного сильнее ее. Поэтому ей все больше и больше нравилось работать на удобных картонах, которые редко были большего размера, чем банка из-под печенья, а иногда и на таких маленьких, как кусок тоста. Гарфилд втайне предпочитал именно эти одомашненные маленькие вещи. Он находил их более дружелюбными и спокойными, но он знал, что они продаются не так хорошо, как ее старые работы, или что ими интересуются только несколько самых преданных коллекционеров.

Теперь, когда он распахнул люк настежь, его ошеломил холодный сквозняк. Он нащупал выключатель, но лампочка перегорела. По мере того, как глаза привыкали к темноте, и огни на улице стали казаться ярче, он увидел, что одно из окон было разбито, и в нем осталась варварская звездообразная дыра, почти как в мультфильме, через нее-то и дул порывами влажный ветер. Шагнув к окну, он ударился ногой о настольную лампу, валявшуюся на полу. Он наклонился, чтобы включить ее, и снова был потрясен той нищетой, в которой она любила работать. Заляпанные краской стул и стол были мрачными и неуклюжими, следы краски были втоптаны и в дощатый пол. Не вполне пустой ночной горшок уютно устроился рядом с чайником и открытым пакетом шоколадного печенья. Границы между тем, что было для еды, для художественного или личного употребления постоянно размывались. Принесенная наверх ложечка для йогурта так и задержалась невымытая, и использовалась, чтобы размешивать краску. В баночке с заплесневелым йогуртом теперь стояла зубная щетка, покрытая высохшим клеем ПВА. Расческа, в которой еще оставались несколько волосков его матери, была использована для того, чтобы размазать бороздками один акриловый цвет поверх другого, а затем так и осталась сохнуть и служить той среде, где могла бы понадобиться – для волос, краски или чтобы вытащить пакетик из обжигающего чая. За работой она сидела или приседала на корточки. Когда она сидела, то садилась на старый кухонный стул, но там имелось и кресло, в котором можно было время от времени развалиться, и которое она держала под окнами повернутым не к виду, а к мольберту. Сейчас на кресле лежали два крупных камешка и еще два на полу позади кресла. На облицованной панелями стене осталась отметина там, куда швырнули камень, так что не трудно было догадаться, каким образом выбито окно.

Его тронуло то, что она смотрела на незаконченную раннюю работу, которую он никогда не видел – большой, почти идеальный круг ослепительного синего цвета, вплотную с которым она, когда бросила работу, поэкспериментировала с оттенками серого. Он спросил себя, когда она сделала этот фрагмент. Конечно, до Петрока. Поскольку со времен Петрока уже не было ничего похожего, такого энергично абстрактного.

Дрожа, он потянулся за куском картона позади мольберта – закрыть дыру в окне. Перебирая месиво из веревок, пробок, проволоки для подвешивания картин и старых фломастеров в стаканчике из-под мятного мороженого с кусочками шоколада времен своего детства, он нашел изоленту, ножницы и занялся временным ремонтом, чтобы отгородить комнату от ветра и дождя.

Им повезло с погодой. Было холодно, но солнечно и сухо. Удивительно было уже то, что Рейчел потрудилась составить завещание, но еще более удивительным было то, что она озаботилась четко оговорить, как именно она хотела, чтобы они распорядились ее телом.

К ужасу похоронного бюро она настаивала на том, чтобы простой биоразлагаемый гроб был из переработанного картона.

Лиззи была от этого в восторге, но Гарфилд мог думать только о том, что в плохую погоду он размокнет раньше времени. Лиззи сказала, что когда-то она была на похоронах, где накануне семья любовно покрасила и разрисовала картонный гроб. И точно – поступил второй обиженный телефонный звонок от похоронного бюро, они сказали, что картонный гроб выглядит достаточно хорошо, и что он довольно крепкий, но в прилагаемой инструкции предлагается спросить у родственников покойного, не пожелают ли они украсить его простую поверхность, добавить что-то свое, индивидуальное.

– Не желаете ли как-то украсить гроб, сэр?

– Гм… Нет, – обеспокоенно высказался Гарфилд. – Конечно же, нет.

И он принял единоличное решение не предлагать другим делать выбор.

Теперь же, когда гроб перенесли в Дом собраний Друзей, ему сразу показалось, что гроб выглядит удручающе невзрачным. И даже сноп осенних растений (разноцветные астры, кленовые листья, какие-то декоративные плоды) не делал гроб, похожий на слишком большую коробку из-под обуви, красивее.

Рейчел никогда особо не задумывалась об окружающей среде. Единственная причина, по которой она выбрала такой вариант – дать им возможность выразить себя на всей поверхности ее гроба. Он устыдился своих запретов и потворства консерватизму гробовщиков. И теперь то, что должно было стать основанием для буйства изобилия, выглядело просто, как экономия, лишенная любви.

Хедли, конечно, мог рисовать, но не выносил, если не достигал совершенства, а посему рисовал редко. Если бы там была Морвенна, она бы точно знала, что именно от них ожидалось. Она бы организовала прощание с усопшей и попросила бы каждого нарисовать что-нибудь на гробе, что угодно, пусть даже яркое или грубое. Она бы принесла клей и блестки, и баночки с цветным сверкающим порошком. В голливудской версии этих похорон он бы нашел в себе мужество совершить набег на коробку с мелками и красками в шкафу воскресной школы, раздать их всем присутствующим прямо сейчас и попросить всех украсить гроб, в качестве частиь церемонии. В пьесе об этих похоронах он бы нашел в себе мужество, по крайней мере, встать и сказать о своем позоре и о том, как бы он разрисовал картон, если бы ему хватило смелости.

Но Гарфилд никогда в жизни не говорил на собраниях. Он нередко чувствовал побуждение к этому. Сидя в молчаливом кругу, он, бывало, ощущал позыв говорить о радости или печали, или о простом внезапном понимании, вздымающемся в нем, и даже заходил так далеко, что переминался с ноги на ногу, чтобы они стояли твердо и ровно, и он мог встать смело и уверенно. Однако, все тот же приставучий внутренний голос, который удержал его руку над коробкой с красками, всегда подрывал его решимость, напоминая, что он должен говорить только тогда, когда уверен в том, что его чувства есть истинное служение, а не просто желание услышать собственный голос или вступить в спор по какому-либо вопросу с предыдущим оратором.

А вот Морвенна так и не появлялась. Даже теперь Гарфилд не переставал надеяться, что она, запыхавшаяся, может появиться, шумно приветствуя всех. Зная, что ни с кем из друзей она не общается постоянно, не имея не устаревших безнадежно номеров телефонов или адресов, они разместили извещения о похоронах в «Гардиан» и «Таймс», добавив в конце «Пожалуйста, сообщите Морвенне». Он продолжал притворяться, что сердится на нее, потому что так было легче. Он действительно рассердился, когда Хедли первым узнал, что она продавала поздравительные открытки с днем рождения – особенно потому, что продала она даже не свои собственные. Но теперь, если кто-нибудь усомнился в его истинных мотивах, он бы признал, что был скорее огорчен, чем сердит, расстроен тем, что она попала в такое отчаянное положение, что вынуждена была продать что-то ценное, хотя могла обратиться к любому из них за помощью. И весь гнев, обращенный якобы на нее, в действительности был направлен на самого себя за то, что неспособен изменить ситуацию.

Он кивал знакомым. Лиззи, конечно же, целовалась, Хедли и Энтони пожимали руки. Потом все сели.

У Пензанского собрания не было специального дома, и обычно встречались в заброшенной школе из тех времен, когда большое помещение делилось на маленькие классы ширмами и шторами, которые можно было снять для трапез и собраний. Места было гораздо больше, чем нужно было Друзьям, и поэтому они занимали одно из отделений поуютнее. Окна располагались высоко, дабы не отвлекать детей пейзажами, но стекла пропускали много света и пения птиц с окружающих улиц и детской площадки. Там были признаки, общие для Домов собраний во всем мире – плакаты (за мир и защиту окружающей среды), объявления о лекциях, концертах, посещениях тюрем и больниц, полки с книгами и брошюрами. Он особенно любил эту Комнату собраний за сильные и счастливые ассоциации с библиотеками детского сада и школы. Отчего-то именно здесь всегда особенно эффективно достигалось мощное молчание, причем таким образом, какой нечасто встречался ему в Фалмуте.

Гроб Рейчел установили на козлах в центре круга, в точке, где, как правило, стоял небольшой простой стол, покрытый выцветшей скатертью пятидесятых годов. На нем лежал экземпляр «Квакерской веры и практики». Стол по-прежнему был там, но его отодвинули в сторонку, и, поскольку это было Собрание для богослужения и похорон, то, кем бы ни был тот, кто обычно приносил что-либо для украшения стола, на сей раз он срезал и принес куст шиповника, усыпанный глянцевитыми красными ягодами, и поставил его на столе в маленькой стеклянной вазе.

Лиззи потянулась к руке Гартфилда и, прежде чем погрузиться в безмолвие, на секунду сжала ее. Он взглянул на нее, потом на отца и на Хедли, сидевшего напротив, который сморкался, нет… плакал. Его поразило то, что все они сели не друг с другом, но с утешителем. С ним была Лиззи, с отцом – Джек Трескотик, его самый старый друг в общине, у Хедли – его партнер Оливер. Глядя на слезы Хедли, он ощутил укол зависти. Эмоции у Хедли всегда были наготове. Он со спокойной душой мог окунуться в их мелководный поток, а потом так же легко вынырнуть и отряхнуться. Возможно, в этом и заключался источник присущей ему беззаботной мягкости. Он мог несколько минут бушевать или заливаться слезами, а затем, освеженный эмоциями, продолжал жить дальше, будто ничего не случилось. Чувства Гарфилда, напротив, были глубоким, неприступным омутом, темным и непостижимым, взбаламученным непредсказуемыми течениями, не поддающимися его контролю.

Слышны были обычные звуки усаживающихся людей: заскрипели стулья, пискнула чья-то резиновая подошва, проехавшая по линолеуму, кто-то кашлянул пару раз. Наконец, самым громким звуком в комнате стало монотонное пощелкивание обогревателя. Он поискал, на ком бы задержать взгляд, обнаружил, что не на ком, и уставился на картонный гроб. Теперь, когда он посмотрел на него должным образом, гроб показался ему вполне пристойным, привлекая своей простотой и холодным кремовым цветом.

Какая-то женщина поднялась со своего места и, прежде чем начать говорить, на мгновенье приостановилась. Гарфилд узнал ее, но не мог вспомнить имени.

– Мы собрались здесь, чтобы попрощаться с нашей дорогой Рейчел, ставшей нашим постоянным посетителем с тех самых пор, как чуть более сорока лет тому назад Энтони впервые привез ее в Пензанс. Для тех из вас, кто никогда раньше не был на собрании Друзей, наша церемония может показаться не похожей на похороны, к которым вы привыкли. Все действие принимает форму молитвенного собрания квакеров, где происходящее основано на молчаливом раздумье. У нашей молитвы есть две цели: воздать хвалу за прожитую жизнь и помочь скорбящим ощутить глубокое и утешительное чувство божественного присутствия внутри. Любой, будь то квакер или нет, кто почувствует потребность высказаться, помолиться или предложить какое-либо воспоминание о Рейчел, может нарушить тишину.

Наступила пауза, женщина села, а Джек стоял, держа в руках том «Квакерской веры и практики». Откашлявшись, он прочитал: «Принимая факт смерти, мы освобождаемся для того, чтобы жить более полно». Помолчав пару секунд, давая возможность осознать прозвучавшие слова, он снова открыл книгу там, где была закладка, и продолжил читать. «Квакеры способны предложить умирающим и скорбящим нечто особенное, а именно то, что в молчании мы – как дома. Молчание не только привычно для нас и не смущает нас, но мы знаем, как можно им поделиться, встретить других в его глубине и, что превыше всего, предоставить себя для использования в молчании… Вы не переживаете горе; вы прокладываете свой путь к его центру».

Джек сел, и Гарфилд снова попытался погрузиться в созерцание гроба, в осознание того факта, что в нем лежит его мать, и что он никогда больше не увидит ее снова. И не услышит ее голос. Он вдруг понял, что острее всего ему будет не хватать именно ее ломающегося, не похожего ни на какой другой голоса со странным, проявляющимся время от времени американским акцентом. Именно этим голосом она частенько высмеивала его, от этого голоса было не скрыться, но точно так же голос был предельно искренним. По-квакерски искренним. Голос, дающий знать, что хуже не будет, Голос, который заставлял гордо выпрямить спину, голос для того, чтобы сообщать плохие новости, при этом сохраняя в своем звучании призыв «будь мужчиной!». А кроме этого было в нем и соблазнительное приглашение нарушать правила, и возможность произносить непроизносимое.

Когда впервые он достаточно повзрослел, чтобы присоединиться к собраниям для взрослых и сидеть в молчании, и его больше не оставляли в Воскресной школе, она быстро разгадала его кромешный страх при мысли о том, что кто-то из его родителей может внезапно почувствовать потребность высказаться. Пару раз она мучила его, прочищая горло и ерзая на стуле, как будто собиралась встать, а потом, когда глаза его расширялись от ужаса, озорно улыбалась. Энтони такие забавы не веселили. Однако для таких дразнилок она обычно бывала слишком вовлечена в происходящее. Она приходила не каждое воскресенье, предпочитая оставаться простой участницей вместо того, чтобы оформить членство. Она всегда уклонялась от серьезного обсуждения таких вопросов, и все же что-то в квакерстве затрагивало ее до глубины души: возможно, отсутствие авторитарных высказываний, а возможно, демократичность. Скорее всего, принимая во внимание ее неугомонную душу, это было безмолвие, возведенное в идеал.

Когда он женился на Лиззи, а Рейчел все еще была склонна к тому, чтобы симпатизировать ей, она сказала – это хорошая вера для воспитания в ней детей. «Мне нравится, как она умудряется быть одновременно мистической и прагматичной – медитация в непритязательной среде. Она предлагает вам божественность, но держит ее в простом сосновом шкафу рядом с чайником, печеньем и лейкопластырем».

Он подозревал, что квакеры делятся на две группы: говоруны и молчальники. Он знал, что служение – это хорошо, и что хорошо, когда любой способен ощутить водительство Духа, дабы разделить открывшуюся ему истину со всеми собравшимися, но он все же предпочитал тишину и считал собрание, где почти никто не говорил, гораздо лучше тех, где молчание длилось не больше пяти минут. Он знал, что в своих предпочтениях не одинок. Некоторые из старых членов, которые сами никогда не говорили, позволяли себе вскользь, над чашечкой кофе, пробормотать пару мятежных замечаний о былых временах, когда люди не были такими самоуверенными. Как правило, во всем винили Опру.

Он также сиживал на самых разных собраниях, и поэтому знал, что на одних говорилось меньше, нежели на других. Разговор поощрял новый разговор. А если изначально не находилось храбреца, который встал бы и заговорил, то и более робкие оказывались менее склонными поступать таким образом. Стремление к устному служению шло циклами. Словоохотливые куда-то исчезали. И тогда на несколько благословенных месяцев собрание вновь окутывалось отрадным молчанием.

Как-то раз ему довелось услышать, как Рейчел сказала Петроку: «Не волнуйся. Я никогда не буду говорить на собрании. Я ведь боюсь, что если встану и начну говорить, то не смогу остановиться». Что, конечно же, побудило его еще больше трепетать при мысли о том, как в один прекрасный день она все-таки прервет молчание и станет говорить и говорить, выкладывая все свои дико бессвязные мысли, которые приходят к ней в голову, и будет продолжать и продолжать, и этот словесный поток будет длиться одну мучительную минута за другой, пока присутствующие не начнут открыто обмениваться самыми неподобающими для квакеров взглядами или даже смотреть на него и толкать его в бок, шепча:

– Ну, ты можешь хоть что-нибудь сделать?

Произошло маленькое чудо – прошло почти сорок минут с начала похорон, а никто так и не заговорил. Он боялся, что прозвучат бессмысленные воспоминания или наивная хвала или, что было бы даже еще более тревожным, служение, которое вообще не имело бы ничего общего с мертвой женщиной среди них, но активно игнорируя ее, тем самым особо подчеркивало бы важность произнесенного. Его разум был волен кружить от горя к воспоминаниям и страхам, а затем, сделав круг, вернуться снова к горю, как птица, утверждающая свою независимость от озера, где плавает и кормится ее стая.

Как раз в тот момент, когда он начал заново сосредотачиваться на гробе, на комнате и на людях в комнате, думая, что возможно, было даже прискорбным то, что никто не говорит, потому что это означало, что никто не любил ее, и что она даже никому особо не нравилась, поднялась женщина, которую он никогда прежде не видел. Он сразу же понял, что она не из квакеров. По ней видно было, что она не привычна к происходящему, но она решилась заговорить, рассудив, что это важно, хотя готовилась к этому целых сорок минут.

Она была приблизительно ровесницей его отца, или может быть моложе; где-то из конца шестидесятых? Ее пальто и прочая одежда не подходили ей и не сочетались друг с другом. Все выглядело как с чужого плеча. Прямые, седые волосы были подстрижены так отвратительно, что он прямо видел, как она стрижет себя сама, беспорядочно и судорожно щелкая кухонными ножницами. Она лихорадочно окинула взглядом собравшихся, и Гарфилд прочитал и распознал сигналы, и, прежде чем она заговорила, догадался, где встретились она и Рейчел. Эта женщина была из тех, кто способен возражать пустым комнатам.

Поднявшись со своего места и оглядевшись, она неловко нагнулась и достала пластиковый пакет, истрепанный долгой службой.

– Я познакомилась с Рейчел очень давно, когда мы обе были в больнице, собственно, в Сент-Лоренсе. Крепко там маялись. Да уж! И не похоже было, что хоть одна из нас доживет до сороковника, не говоря уже о шестидесяти годах. Думаю, я болела посильнее, чем она. Я в том смысле, что она вышла раньше меня. Но перед уходом она дала мне эту картину, она помогла мне, всегда помогала, и я думаю, что это больше говорит о ее прекрасном духе, чем я сама могу сказать, ведь у меня – ну! – язык не очень хорошо подвешен. Вот. Хм…

Она вытащила пластиковый пакет.

– Может, я передам ее по кругу?

Глаза ее засветились бешеной отвагой и облегчением, она резко села и передала маленькую картинку соседу слева.

Никто никогда никому ничего не передавал. Это нарушало молчание нежелательным образом, ведь при этом возникали едва заметные потоки общительности и предвкушения. Но квакеры прощают все, а кроме того, сейчас ведь были похороны, и появление непосвященных в такой ситуации бывает ожидаемой приправой.

Гарфилд также преисполнился ожиданием, сосредоточившись на попытке угадать, что же там будет: материнская картина, которую он раньше не видел, была посланием из могилы. Он быстренько прикинул, когда приблизительно картина могла быть написана и в каком стиле она в то время работала. Он с нетерпением вперился в скупые, благодушные улыбки, с которыми люди разглядывали картину. Наконец она оказалась в руках у Лиззи, а она, чтобы они могли посмотреть на нее вместе, положила картину в его руки. Это была небольшая работа, может быть, восемь на пять дюймов, масло на доске, почти полностью канареечного желтого цвета за исключением тонкой, неровной оранжевой черты, которая, казалось, прожигала горизонт посередине. Непосвященные могли подумать, что на эту картинку у нее ушла пара минут и что сделана она тремя-четырьмя размашистыми мазками кисти, обильно пропитанной краской. Но он-то знал, что картина состоит из многих и многих крошечных штрихов – как чешуйки, из которых складывается радужное сияние бабочки, и что выбор расположения и точного оттенка оранжевого наверняка вызвали у нее мучительные колебания.

Он был почти готов узреть аляповато намалеванного котенка или подсолнух, – привет из дурдома! возможно, даже нарисованный не ее рукой, – но, хотя и не подписанная ею, работа была узнаваема, как ее собственные, покрытые шрамами запястья или худая беззащитная шея. Тут у него так сдавило горло и защипало в глазах, и чувство потери кольнуло в сердце с такой силой, что он насилу мог заставить себя расстаться с картиной; Лиззи пришлось осторожно вынуть картину у него из рук и самой передать ее дальше.

Он увидел, как побледнел от вожделения Оливер, работавший в ее старой галерее на Корк-стрит, когда картина дошла до него, и заставил себя поднять глаза к потолку, потому что в этот самый момент не хотел думать ни о Хедли и Оливере, ни о деньгах, а только о матери.

А затем, прежде чем картина полностью завершила круг, встала Лиззи. Она поднялась с места с присущим ей изяществом, сдвинув колени так, что казалось, она раскручивается. Гарфилд не знал, куда девать глаза. Ни на отца, ни на брата, а уж тем более ни на кого из посторонних, он боялся на них смотреть, чтобы не увидеть их реакцию. Он одновременно и гордился, – «Это говорит моя красавица-жена!» – и ужасался, – «Это говорит моя красавица-жена!», что было весьма схоже с теми чувствами, которые наверняка частенько испытывают родители, когда им приходится наблюдать, как их дети выступают на людях.

Лиззи так же, как и он, была квакерша по рождению, и все же она утверждала, что никогда не говорила на собрании. Именно это они обнаружили первым – из всего, что было у них общего. «Я подумываю об этом, – говорила она, – но потом подходящий момент проходит, и оказывается, что слова твои уже неуместны». Одной из шуток, которые она повторяла излишне часто для того, чтобы это по-прежнему оставалось смешным, было то, что нужен лаконичный квакерский синоним для выражения «задним умом крепок» для обозначения того устного служения, о котором кто-то подумал, но так его никогда и не произнес.

Он уставился на свои руки.

– Вот уже некоторое время мы с Гарфилдом пытаемся зачать ребенка, – проговорила она, и он стиснул пальцы на коленях. – И я задаюсь вопросом, а не является ли страх перед тем, что у нашего ребенка могут оказаться те же проблемы психического здоровья, как и у его бабушки, одной из причин того, что у нас на это уходит так много времени. Но, – вероятно, это звучит ужасно, – но, если бы у нашего ребенка все-таки были эти проблемы, но при этом он мог бы рисовать такие картины, как эта, нам нечего было бы бояться. Мы были бы благословенны.

Она села не столь элегантно, как поднималась, потому что стул сдвинулся, и ей пришлось его нащупывать. Она положила прохладную руку на руку Гарфилда и улыбнулась сидевшей напротив женщине, которая как раз возвращала свою драгоценную картину в полиэтиленовый пакет.

– Спасибо за то, что вы принесли нам ее, – пробормотала Лиззи.