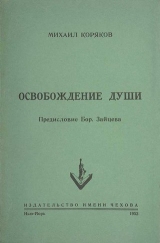

Текст книги "Освобождение души"

Автор книги: Михаил Коряков

Жанры:

Военная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)

Маруся рассеянно вынула из вазы красную гвоздику. Она щурилась, раздувала ноздри, вдыхая аромат цветка и, слушая Нюру, думала свою, не дававшую ей покоя, думу.

Пришла плотная, черноволосая как Медея, сестра; в ушах у нее колыхались огромные серьги.

– Са ne vous tente раs, mademoiselle? – блеснула она провансальскими глазами.

– Comment? – очнулась Маруся.

– D’avoir un enfant comme celui-ci. Regardez-le!

Девочка была запеленутая. Маленькие, как две черные смородинки, глаза ее смотрели в потолок; над нежными, чудесно вырезанными ушами вились легкие темные волосы.

– Ah, oui! – улыбнулась Маруся и наклонилась к кровати, куда Медея положила девочку.

Нюра повернулась на бок, достала набухшую грудь. Ваткой, вымоченной в борной кислоте, сестра отерла сосок. Крошечный ротик девочки, наморщился, но потом открылся, она начала сосать. Дрожь пробежала по телу Нюры. Она закрыла глаза. Маруся комкала в руках гвоздику и, порвав бледно-зеленый стебель, поднялась со стула,

– Поедемте, Коряков. Она, наверное, спать должна.

– Посидите, – отозвалась Нюра издалека, как-бы из другого мира. – Куда вы торопитесь?

– Пора. Ты поправляйся скорее. Дочка у тебя – ягодка!

Из родильного дома Маруся вышла взволнованная. Нюре, ослабевшей родами, было легко и радостно. Жизненные силы, бродившие в Марусе, не находили выхода. Душная, спертая атмосфера, в которой она жила, была невыносима. По дороге в посольство Маруся молчала. Было видно, что ей стоило огромного напряжения, чтобы не разрыдаться.

Машина повернула на рю Гренель. Шофер затормозил. Из широких ворот посольства вынырнул мотоциклет. Коля-шифровальщик сидел, широко раскинув руки на руле. Позади сидела, туго завернув юбку на округлых коленях, Фая. Она увидела нас в автомобиле и улыбнулась, помахала рукой. Колька дал газ. Мотоцикл, кренясь, понесся по кривой, узкой уличке. Только машина, въехала во двор, Маруся выскочила и, втянув голову в плечи, побежала наверх, в свою комнату.

Колину-Фаину свадьбу приурочили к 7 ноября – празднику 28-й годовщины «Великой пролетарской революции». Днем был торжественный прием для дипломатического корпуса. Там пролетарий-дипломат Панченко блистал золотым шитьем мундира, который был скроен знаменитым Журкевичем, кроившим в былые времена фраки для царских послов. Вечером тот же Панченко, на правах «профорга», распоряжался «торжественным заседанием коллектива сотрудников посольства», а затем и свадьбой Коли и Фаи.

Прежде, чем заняться водочкой и семгой и кричать молодым: «Горько! Горько!», полагалась политическая зарядка. Доклад, посвященный 28-й годовщине, произнес сам посол. Отбыв политическую повинность, перешли в большой зал, уставленный длинными столами. Панченко стоял у окошка и холодными, зелеными глазами соглядатая ощупывал каждого, кто появлялся в дверях.

– Клюнем, что ли? – оскалился металлическими зубами коренастый, широкоплечий военный, подходя к Панченке и пожимая руку. То был майор Арсений Березин, начальник оперативной группы НКВД по парижскому району.

– Присаживайся вот туда… к тому столу, – показал ему с улыбкой Панченко.

Директорша столовой, блистая дорогой, усыпанной камнями брошью, рассаживала гостей. Она неплохо подработала на 28-й годовщине «пролетарской революции». Из Реймса привезла две грузовых машины шампанского – половину продала на черном рынке. Коньяк, который для посольства отпускался по 176 франков бутылка, она сбывала в кафе по 500 франков. Темные делишки такого рода не составляли секрета в советской колонии, Кассир посольства, в компании со вторым секретарем, «заработали» не один миллион франков, пользуясь тем, что при обмене старых кредитных билетов на новые посольству обменивали любые суммы без ограничения; офицеры военной миссии мешками привозили из Германии марки, там уже вышедшие из употребления, и обменивали их на франки; на черном рынке продавали все, что продается: автомобили, отобранные у немцев и пригнанные в Париж, пишущие машинки, так же привезенные из-за Рейна. Когда все расселись и после того, как посол провозгласил первый тост за «любимого Сталина», а советник посольства – «за верного сталинского соратника, руководителя внешней политики СССР товарища Молотова», поднялся Панченко и, показывая на Колю и Фаю, крикнул:

– За молодых!

Все «торжественное заседание» только и ждало этого момента – сигнала для настоящего праздника. Коля-шифровальщик улыбался так широко, что его щеки, казалось, колыхались в воздухе, отдельно от лица. Фая сидела прямо и строго – внутренне сосредоточенная, немного бледная. К ней шла бы белая фата, по-монашески скрывающая лоб и щеки, белые цветы и ветка флер д'оранжа… Но вместо «Гряди, гряди голубица» раздавался голос Панченко, который по должности партийного наставника произносил новую речь в том, что «партия Ленина-Сталина стоит за крепкий брак и по-большевистски заботится о материнстве и младенчестве».

Впрочем, эту речь почти не слушали, Видясов предлагал Березину приложиться к «вдове Клико», но тот, полупьяный, смеялся:

– Такого слабого напитка моя душа не принимает! Хватанем-ка лучше нашей… «московской очищенной»!

Березин налил граненый стакан. Пил он неприятно, обхватывая края стакана широкими липкими губами, по-мертвецки закатывая глаза. Выпил и, вытянув губы, выдохнул из себя спиртовую крепость. На продолговатом блюде перед ним лежала селедка с петрушкой во рту и распластанными серебряными щечками. Березин закусил, прожевал и прищуренными глазами уставился на Марусю, сидевшую напротив:

– А ты чего сумная?

Маруся подняла темные глаза, оттененные пепельными кругами. После визита в родильный дом в ней что-то надломилось: она начала худеть, осунулась, нос у нее заострился. За праздничным столом она сидела отстраненная, чужая.

– Ничего, так…

Маруся не любила Березина. Майор был немолод, имел детей. Однако, это не мешало ему быть пьяницей, бабником. Про него рассказывали, что он заманивал к себе эмигрантских девушек. После войны в Париже было много эмигрантов – «советских патриотов», которые искали работы в советских учреждениях: посольстве, торгпредстве, военной миссии. Девушке, нуждавшейся, в заработке, Березин предлагал: «Приходи ко мне… У меня есть работенка… Перевести кой-какие статьи из французской прессы». Девушка приходила и попадала в обезьяньи лапы: майор ставил ей «условия» работы, принуждал к сожительству.

– Нет, ты мне скажи… – проговорил Березин, упрямо и старательно подбирая слова. Поднявшись и слегка покачиваясь, он обошел длинный стол и сел возле Маруси. – Ты мне скажи, чего ты такая сумная? Давай кричать: – Го-орько! Го-орько!

Кругом подхватили крики майора. Коля обнял одной рукой Фаю и поцеловал ее в приоткрытый рот. Березин положил руку на Марусино плечо и, склонившись, что-то зашептал на ухо. Маруся резко встала.

Майор оскалился металлическими зубами и, отвалясь на спинку стула, запел:

…Губы твои алые, гибкий стан,

Я влюблен безумно, как болван!..

– Болван! Болван и есть! – пробормотала Маруся, отходя.

Березин налил стакан водки и перегнулся через стол к Панченке:

– Яша, друг… по маленькой! Хай живе НКВД… наш комиссариат внутренних дел!

Панченко тряхнул кудрями:

– Наш комиссариат внешних дел!

– Хай живе НКВД!

– Хай живе…

Праздник был в полном разгаре. Жена шофера Санько плясала, придерживая полную грудь рукой, чтобы не подпрыгивала. Упаковщица почты в аляповатом, расшитом золотом платье сидела в углу на диване и пела:

«Частица черта в нас заключена подчас…»

Неожиданно раздался зычный голое Гузовского: «Прошу внимания!» В руках он держал только что принесённую дежурным курьерам телеграмму:

– Товарищи! Постановлением Верховного Совета СССР награждены: первый секретарь посольства Видясов – орденом «Знак Почета», начальница канцелярии Петрова – медалью «За трудовые заслуги», шофер Санько – медалью «За трудовое отличие».

Раздались крики «ура». Все кинулись поздравлять награжденных. Губы у Маруси вдруг задрожали, слезы брызнули из глаз, – она громко, на весь зал, закричала:

– Не хочу… не надо мне вашей медали! Убирайтесь вы все к чорту! Отправляйте меня в Москву… домой хочу! Послали меня совсем девченкой, а теперь мне уже двадцать пять… еще два-три года, кому я там буду нужна, хоть и с медалями и орденами!

Маруся рухнула на диван, закрыла лицо ладонями и горько-горько разрыдалась. Пожилая, седая женщина, кухарка с посольской кухни, обняла ее за плечи, приподняла и повела к двери:

– Ну, что-же, милая, поделаешь-то… Ведь сама знаешь: плачь-не плачь – Москва слезам не верит…

Освобождение душиКак это назвать? Как выразить волнение, которое испытывали мы, молодые русские люди, поднятые на гребень военной волны и прибитые к чужому и незнакомому берегу? Противоречивое, сложное чувство. Тут и страх: будто потерпел кораблекрушение и выброшен на дикий остров, где мало ли что может случиться. Тут и алчность познания, которая бывает, порою, сильнее страха: так, верно, путешественник вступает в дебри, населенные удавами и людоедами. Тут же и радость встречи: берег-то, оказывается, совсем не дикий, и никакие тут не людоеды а все свои. Правда, удавы были: из советской репатриационной миссии. Ну… поглядывай!

Встреча… Летом 1945 года в Париже вышел журнал под таким заглавием: «Встреча». Шесть лет кружила война на полях Европы. Русскую эмиграцию тоже разметало и разнесло во все стороны: одни, пытавшиеся на немецком бронетранспортере въехать в Россию, теперь искали, как бы погрузиться на пароход, отходящий в Бразилию; другие, ослепленные блеском золотых погон на советских мундирах, не замечали, как их окружали сетями, запутывали в такие сложные отношения с советской разведкой, французской компартией, что иным было уже не выпутаться; третьи же, которым незачем было ни бежать в заокеанские страны, ни отбывать митинги в «дворце советских патриотов», собирались своим кругом, как бы производя в поредевших рядах перекличку.

Поредели ряды, но главное все-таки было сохранено. «Встреча» открывалась отрывком Бунина «Мистраль», показывая с первой страницы, что живая вода русской литературы не утрачена. На перекличку «Встречи» отозвался и Бердяев – глубокой и, как всегда, блестяще написанной статьей, – свидетельствовавшей, что вечно юные родники русской мысли не высохли, не иссякли. Вероятно, именно такой смысл – переклички и смотра рядов – придавали заглавию составители журнала «Встреча».

Происходила, однако, в те дни и другая встреча. Когда мне попалась тонкая, но со вкусом изданная тетрадка «Встречи», первая моя мысль была, что это должно стать встречей литературных сил старой эмиграции и новой эмиграции, оставшейся в Европе после второй мировой войны.

Позднее, осенью, в «Обществе ученых» был устроен вечер журнала «Встреча», на котором присутствовали Бунин и Зайцев. Председательствовал на вечере редактор журнала Сергей Маковский. Помню, сидя в небольшом – амфитеатром – зале, я не мог отделаться от одного вдруг всплывшего наверх воспоминания. Весной 1938 года поехали мы с женой в отпуск в Одессу и там подвернулся нам старик-букинист, продававший полный комплект «Аполлона». Про себя я всегда говорю, что литература моя жена, а живопись – моя любовница, и открывая чудесные вкладные иллюстрации «Аполлона», читая у прилавка огненную статью Максимилиана Волошина об огненном живописце Сурикове, я разгорался желанием овладеть этим богатством и убивался от горя, что мы не можем его приобрести. Крайняя цена, на которой мы сошлись, была 500 рублей, а у нас денег было в обрез – только, чтобы вернуться в Сочи, где мы работали,

– Продадим… – предложила жена. – Твои штаны, да мое платье.

– Ты с ума сошла! У тебя всего-то два…

– Ну и пусть! Одно останется… Теперь лето, в сарафане прохожу.

Продали и купили… Тогда запало мне в память имя Сергея Маковского, редактора «Аполлона». А теперь – вот он, высокий, худой, сидит, положив на стол сомкнутые в замок руки, редактор «Встречи». В советской России «Аполлон», хотя и не под запретом, но в той области, которая обозначена ярлыком: «эстетское, антинародное искусство буржуазного декаданса»… прогулки туда не рекомендуются. А тут вдруг – встреча. Необычайно!

В перерыве вечера, в кривом полутемном коридорчике, Б. К. Зайцев познакомил меня с Константином Васильевичем Мочульским, пояснив потом, что это – профессор Богословского института, автор книг о Гоголе, Владимире Соловьеве, теперь пишет о Блоке. Тогда я еще не знал, как прочно К. В. Мочульский войдет в мою жизнь: позднее мы много встречались в Кламаре, у Бердяева; намеревались издавать журнал, который стал бы местом встречи старой и новой эмиграции (бумагу я брался добыть из советского посольства, – тайком, конечно); когда я бежал из посольства, то бежал к К. В. Мочульскому. В тот момент, когда офицеры военной миссии обыскивали отель, держали под пистолетом хозяйку отеля, мы с К.В. сидели за перегородкой в маленьком кафе и он, видя меня, напуганного и растерянного, говорил, что так должно быть, что, в конце концов, Россию мы несем в себе, что он тоже в свое время все бросил ради духовной свободы. Первую ночь я провел у К.В. на квартире, и так как все вещи мои остались в отеле, он отдал мне свое пальто, которое я ношу и поныне.

Так вот, опять-таки… необычайно! Автор «Владимир Соловьев»… Но что знал я о Владимире Соловьеве? Никаких книг о нем в советской России, разумеется, не издается. Возьмите, например, однотомник Блока, выпущенный Госиздатом в 1946 году, откройте на VI-ой странице, там Вл. Орлов, автор вступительной статьи, пишет: «Соловьевская метафизика, конечно, ни в какой мере не может нас интересовать». Так и чувствуется усмешка советского литературоведа: «Конечно… Ни в какой мере…»

По времени Вл. Соловьев принадлежит XIX веку, но по духу – началу XX века. «В свое время Вл. Соловьев был мало оценен и не понят, – рассказывает Бердяев в «Русской идее». – Огромное влияние он имел позже на духовный ренессанс начала XX века, когда в части русской интеллигенции произошел духовный кризис». В «Русской идее» Бердяева описана эта удивительная полоса русской жизни – начало XX века. «В России в начале века был настоящий культурный ренессанс. Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние охватило русские души. Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания».

Большевистский переворот был срывом духовно-культурного ренессанса. Воцарилась диктатура, отвергающая духовные ценности. Не допуская свободы мысли и творчества, большевики постарались ликвидировать эпоху, когда как-раз и велась борьба во имя свободы творчества и во имя духа. Как в СССР ликвидируют «врагов народа»? Очень просто: куда-то увозят и не найти следа. Это называется – «изъять». Наутро приходит жена справиться, ей в окошечке НКВД отвечают: «И знать не знаем… такого не было!» Точно так, по методу НКВД, ликвидируются, «изымаются» целые эпохи, по устремленности, по тону, общей настроенности не созвучные марксистско-ленинскому мировоззрению.

Литература начала XX века в СССР никак не изучается. В 1938 году вышел учебник Б. Михайловского, в котором Бунину отведено полстранички и сказано, что он «до сих пор не утратил художественного значения».

Литературоведение повернуло вспять – к шестидесятым годам прошлого столетия, когда господствовала материалистическая и утилитарная философия, когда Чернышевский издевался над стихами Фета, говоря, что такие стихи и лошадь могла бы написать, если бы писать умела. Недавно советские литературоведы облаяли даже покойного А. Н. Веселовского, который, дескать, «вышел не из среды великих шестидесятников, а сформировался в отрыве от великих традиций». В 1938 г. в Москве вышел толстый том: Н. Г. Чернышевский – «Статьи по эстетике», но Вл. Соловьев, который в начале XX века победил Чернышевского, не переиздается и даже в университетах не изучается («конечно… ни в какой мере»).

История русской литературы в СССР строится по такой схеме: 60 гг. – назревание революционной ситуации в России («Что делать?» Чернышевского); 80-ые гг. – реакция; 90-ые годы – разгром народничества и победа марксизма; 1917 год – окончательная победа марксизма, открытие новой эры. Начало века – переход от марксизма к идеализму – попросту изымается. Точь в точь, как в НКВД: «Культурный ренессанс? И знать не знаем… такого не было!»

Кто-нибудь скажет: – Позвольте, но – Блок! Блока переиздают, изучают. Библиографы насчитали, что в советской России уже к 1928 году было издано 800 работ, посвященных творчеству великого русского поэта начала XX века; за последние две декады «Блокиана» еще разрослась. В качестве ответа приведу, что пишет – во вступительной статье к однотомнику (1946 г.) – Вл. Орлов, которому в СССР сдана монополия на Блока:

«Сознание Блока формировалось в условиях эксплоататорского общества и, естественно, не свободно от глубоких и резких противоречий, отражавших, в свою очередь, противоречия, заложенные в самой природе этого общества. Блок испытывал многообразные воздействия вырождавшейся буржуазной культуры, отравлялся многими ее ядами, долго блуждал в туманах всяческой метафизики».

Блок – узник советского концентрационного лагеря. Комментарии Вл. Орлова, точно рогатки из колючей проволоки, не подпускают читателя к сердцевине поэзии Блока. Таким образом, и Блок не является исключением из правила: эпоха духовного ренессанса изъята, ликвидирована. В истории русской культуры, как ее представляют в СССР, там, где должно быть «начало XX века», просто дыра. Все, что произошло в России в начале XX века, в том числе и творчество Блока, можно изучать только в эмиграции, которая и по времени, в огромном большинстве и по духу, принадлежит как раз эпохе духовно-культурного ренессанса, прерванного большевиками.

Почитаю за счастье, что мне довелось слышать книгу К. В. Мочульского в его чтении, когда она еще не была напечатана. По воскресеньям в Кламар, к Бердяеву наезжало множество всякого пестрого люду, но под вечер пена опадала – оставалось только трое-четверо гостей, особо приглашенных. Худенький, в поношенном, но опрятном костюме, Мочульский сидел под лампой, светившей со стены. После ужина он читал главы из книги. Карие глаза (от матери-гречанки), быстрые жесты и скорая речь… – юго-запад дал много замечательных людей русской литературе.

Волна воспоминаний подхватывала, порою, Н. А. Бердяева и он рассказывал, например, о своих встречах с Н. Н. Волоховой, вдохновившей «Снежную маску» Блока,

На протяжении многих лет нас учили, что символизм был «поэзией русского империализма», что Блок отражал противоречия эксплоататорского общества, что, скажем, в области живописи борьба мир-искуссников с передвижниками была борьбой помещичьего капитализма прусского типа с силами «демократической революции, стремившейся направить развитие капитализма по американскому пути». Но теперь, на вечерних чтениях в Кламаре, все то, чему учили в Москве, распалось, разлетелось, – открылась тайна Блока, сущность его поэзии.

К примеру, «Снежная маска», написанная в начале 1907 года. По счету третий сборник стихов, но первый, в котором не было, как говорил Блок, «отступлений от лирики в лирике», – тут безраздельная отдача лирической стихии. Русский ренессанс преодолевал материализм, позитивизм, утилитаризм по всей линии, и «Снежная маска» была таким освобождением «пленной души» от тяжести бытия, грубой материальности, прорывом из тьмы внешней – в просветленный мир духовного. «Ты смотришь все той же пленной душой в купол все тот же звездный». «Душу вверь ладье воздушной». «Крылья легкие раскину, стены воздуха раздвину, страны дольние покину». «Вот меня из жизни вывели снежным серебром стези»… – таковы мотивы «Снежной маски».

Вечера в Кламаре – то был мой новый университет. Была там у меня даже и «курсовая работа». Написал и я очерк: «Встреча с Блоком», который однажды вечером прочитал в Кламаре; речь шла, разумеется, о духовной встрече.

Но то был больше, чем университет. То было – освобождение пленной души от тяжести понятий, навязанных годами материалистического, марксистско-ленинского воспитания. Временами мне казалось, что я попадал как бы в мир совсем другого измерения: мерки и правила, которые были вполне «о-кэй» в советском мире, теперь оказывались нелепыми, абсурдными, варварскими, смешными.

Освобождение души – «изюминка» невозвращенства. Это – духовный опыт, приобретаемый нами на Западе. Только ради него и стоило до поры до времени не возвращаться в Россию.