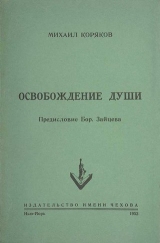

Текст книги "Освобождение души"

Автор книги: Михаил Коряков

Жанры:

Военная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)

– По-моему, он сексот.

– Сексот?

– Когда бы я ни оставался с ним наедине, он всегда пытался вынюхать, нет ли во мне симпатии к немцам, не жду ли я их, как освободителей, не собираюсь ли я к ним, при удобном моменте, переметнуться.

– Но ведь и я говорил тебе, что нам – народу, всей России – придется в пепле, у немца в ногах, поваляться. По-твоему, я тоже… сексот?

– Пустые слова… Порой, вспоминается мне твоя выставка, картина «Отец и сын». Вот русские люди – крепкие, как лесные корни! Борода у отца, как деготь, и у сына – вороная борода. Глаза у обоих тяжелые, строгие, точно каменные. Такого сына убей, на костре сожги, живьем в землю закапывай, он не отступится от отцовской веры. Не отступишься и ты – ни к большевикам, ни к немцам. Ты озлоблен, на людей кидаешься, как собака: директора «Союзплодоовощи» на Ярославском шоссе за малым не избил, а сейчас вот ни за что ни про что на старика-музыканта окрысился… В тебе нутро бунтует, кишки взбудоражены. Ты не хитришь, не скрытничаешь, как Попов. Тому только и дело, чтобы ниточку из человека потянуть, выпытать всю подноготную да в Особый отдел донести.

– Странно, мне никогда не приходило в голову, что Попов служит сексотом в НКВД. Какого он социального происхождения? В сексоты обычно вербуют «бывших людей» – кулаков, торговцев, родственников «врагов народа». Тебе не кажется, что Попов просто-напросто ищет единомышленника… компаниона в «нырики»?

Заминировав электростанцию, мы замкнули ее, написали на дверях: «Опасно – мины» и пошли обедать. Было уже за полдень. Красное, в синеватой окалине, солнце двигалось низко по горизонту, над слоистыми, как снеговые наструги, облаками. На дорогах, за стенами монастыря, слышалось, ползли обозы и дул, посвистывая, северо-восточный ветер, но тут, в затишке, было безветренно, мирно, и по кустам можжевельника, над могилами, порхали – непотревоженные – красногрудые, зобастые снегири.

Учитель музыки жил рядом с собором, в полуподвале белого двухэтажного дома, на котором, как на торговом лабазе, висела жестяная вывеска: «Волоколамский историко-краеведческий музей». Тоня, отслоняясь от раскаленной плиты, снимала ложкой грязную пенку, накипавшую в чугуне. Она была совсем девочка: на простеньком лице еще не вырезались губы, грудь едва прорисовывалась под ситцевым, в брусничных пятнышках, платьицем. В дверях, ведших в другую комнату, стоял старик Рябинин, худой и остролицый.

– Проходите, пожалуйста, в мою комнату. Тоня, как там у тебя… подвигается?

– Курица старая – не уваришь…

Толстые, полутораметровые стены. Потолок сводчатый, низкий, как в боярских палатах допетровской Руси. Вместо резьбы и живописных узоров, однако, в серый цемент потолка были вделаны железные крючья: при монахах тут, верно, была кладовая. В квадратные оконца, на уровне с землею, виднелся угол крепостной стены, заросший репейником, и башня, похожая на киргизский шатер.

– Никола! – воскликнул я. – Глянь, тут целая библиотека!

Книжные полки тянулись по стенам низкой и полутемной комнаты. Книги лежали горками на подоконнике и письменном столе у окошка. В углу стояла узкая железная кровать, застланная серым одеялом. К спинке кровати голубенькой ленточкой была подвязана иконка, и старик Рябинин, перехватив мой – брошенный на иконку – удивленный взгляд, заслонил ее собою, а потом, как бы невзначай, набросил на спинку кровати свое потрепанное, порыжелое пальто.

– Чем другим, а книгами мы в монастыре богаты, – отозвался Рябинин. – Не знаю, известно ли вам, что монастырь был основан в 1469 году, при содействии Волоколамского князя Бориса Васильевича, и основатель его, Иосиф Волоцкий, сам был одним из замечательных древнерусских писателей.

– Автор «Просветителя», – вставил я.

– Именно! – обрадовался Рябинин. – А вы с трудами Иосифа Волоцкого знакомы?

– По курсу древнерусской литературы в институте проходили.

– Иосиф же положил и начало громадной библиотеке. Он сам переписал Евангелие, Триодь постную, Богородничник, Псалтырь, Каноник. В библиотеке и по сию пору хранятся книги, писанные рукою Нила Сорского, рукописи Иоанна Дамаскина, митрополита Даниила. Когда-то сюда из столицы ученые приезжали для научно-исследовательской работы. Как литератор, вы, может быть, помните, что Степан Шевырев писал об Иосифовом монастыре в своей «Истории русской словесности».

– Не припоминаю, – смутился я.

Рябинин подошел к полке и, достав нужную книгу, – некогда знаменитый курс лекций С. П. Шевырева в Московском университете (1856 г.), – отыскал страницу:

«В 18-ти верстах от Волоколамска красуется обитель Иосифова, огражденная башнями и стенами, как все древние наши обители. В нижнем соборном храме своем она хранит гробницу своего основателя. Когда вы подъезжаете к ней по Клинской дороге, от села Шестакова, которое некогда ей принадлежало, за десять верст уже виднеются ее белые и величественные столпостены. Три пруда, обширные, как озера, к ней прилегают. Один из них носит название Гурьевского, потому, вероятно, что рыт при славном архимандрите Гурии, первом основателе епархии Казанской; другой перед самой обителью не носит названия и, вероятно, вырыт при самом Иосифе. В народе до сих пор есть предание, что Иосиф рыл эти пруды руками народа и платил всякому рабочему по 25 копеек ассигнациями в день. Когда народ выразил ему неудовольствие за эту плату, тогда Иосиф вынес народу огромный ворох меди, и велел брать из него каждому, загребая сколько угодно. Но сколько люди ни загребали, все выходило не более 25 копеек ассигнациями у каждого. Тогда все рабочие признали эту плату законною и более не требовали.

…В прудах в светлые дни отражаются стены, башни и храмы монастыря с красивою колокольнею, которая легкостью и стройностью зодчества напоминает колокольню Пизы. Ризница монастыря хранит два посоха, одежду и вериги Иосифовы. Библиотека имела 705 рукописей, из которых 236 обитель уступила ученым Троицкой лавры. Налево стоит густой сосновый бор, вероятно, развалина того леса, середи которого чудесный бурелом, провалив многовековые сосны, указал место, где быть обители Иосифовой. Бор скрывает в версте от обители ту пустыньку, куда уединялся Иосиф от братии для богомыслия и уединенной молитвы, по примеру всех пустынных отходников Востока и древней Руси».

– Не угодно ли собор осмотреть, пока курица ваша варится? – предложил Рябинин. – В соборе – музей. Антирелигиозный, правда, но все же музей, и потому много там осталось нетронутым, как было в давние-давние времена, до революции! Даже и кресты не сняты!..

Громко стуча подкованными солдатскими сапогами по белым плитам паперти, мы вошли в светлый и мертвый храм. Купол был полон солнца. Полуденные лучи косо падали на золото резных, витых царских врат. На колоннах, подпиравших своды храма, стояли в голубых одеждах, с пергаментами в руках, святители и праведники Православной церкви.

Нерешительно, с оглядкой на Юхнова, я снял пилотку с головы. Вспомнилось, как горластой толпой, в шапках, мы – школьники, студенты – вваливались в соборы, скажем, собор Василия Блаженного в Москве, где размещался Центральный антирелигиозный музей, и экскурсовод, приняв у входа группу, начинал, точно грамофонная пластинка, говорить заученные фразы о «религии – опиуме народа», «мракобесах-церковниках», «черноризной реакции». Не скажу, чтобы мы с жадностью прислушивались к речи экскурсовода-робота, но мы и не оскорблялись ею: просто-напросто разбредались по храму, тыкали пальцами в древние иконы, в шутку становились перед престолом, затягивали козлиным голосом:

Со святы-ыми упоко-ой…

Человек он был такой —

Любил выпить, закусить

И другую попросить!

Последние годы, перед войной, учась в ИФЛИ и работая в Ясной Поляне (музей-усадьба Льва Толстого), я начинал понимать, что церковь – существенный элемент нашей национальной жизни. «Партия Ленина-Сталина» в эти годы взяла новый курс: по кинокранам проносился на боевом коне князь Александр Невский, по страницам романов проходили Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, все трое – первосвятители Русского Православия. Новый курс не противоречил моим размышлениям о церкви. Русские святые представлялись мне не как «святые», а как государственные люди, оставившие глубокий след в истории России. Отдавая дань времени, одна моя приятельница, студентка исторического факультета, написала курсовую работу на тему: «Иосиф Волоцкий». В XVI веке, когда русское государство только складывалось, – писала она, – Иосифлянская идея монастыря, основанного на дисциплине и регламентации, поддержка Иосифом царевой власти, власти – защитницы правоверия, более того, обожествление государства, все это необычайно способствовало возвышению и укреплению московской Руси. Такой подход к церкви был чисто внешний: церковь воспринималась, как часть русской культуры, государственности, – и только. Конечно, последние годы я не тыкал пальцем в иконы, не паясничал перед престолом, как в годы детства, но холодно, рационалистически относился к церкви, как исторической силе, которая сыграла свою роль и – отошла. Мистическая сторона церкви была для меня закрыта.

Впервые в жизни – в холодный, освистанный ледяными ветрами день 16 ноября 1941 года – вошел я в церкрвь нерешительно, робко, в неясном душевном смущении. Юхнов, только переступил порог, завладел стариком Рябининым: как профессионалы-знатоки, они переходили от иконы к иконе, которые принадлежали кисти Герасима Черного, иконописца XVI столетия. Почти в полусне – в том странном состоянии, в котором быть может, находится зародыш в матке матери – я почему-то смотрел не на иконы, а на старика-музыканта. Белая, острая голова его, с седой бородкой клинышком, казалось, была отлита из серебра. Говорил он тихо, мягко, но, порою, твердо возражал, не соглашался. От него шла волна теплоты, участливости, готовности услужить, но – без услужливости, заискивания, раболепства. «Вера не противоположна разуму» – возразил он Юхнову. Он прав, вероятно, но прав Юхнов, который не верит в разум, а верит в нутро, «кишки». Несчастье нашего поколения в том, что мы, воспитанные на принципах материалистической, марксистско-ленинской педагогики, придавали слишком большое значение «разуму» и пренебрегали «сентиментами»… Любовь? Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность, – без черемухи!.. Родина? Пустяки – пролетарии не имеют отечества!.. Народ? Абстракция – движущей силой истории является борьба классов и классовая солидарность крепче национального единства. Род отцов… – экая мистика, штучки-дрючки! Мы эмоционально нищи – обеднены! Правду сказал старик: оловянная чума съела. Пустота, дупло в груди… Потому то и расползлись, как навозная жижа! О-о-о! – протяжно, жалобно, как никогда громко, завыл ветер в моем дупле.

Посередине пустынного, в колоннах, храма я стоял молча, глядя на солнечные пятна на полу, и вдруг собор наполнился тысячеголовой толпою, замелькало множество восковых свечей, зажглись тяжелые – на цепях – лампады, вышли священники в золотых ризах, и дьякон взмахнул орарем:

С нами Бог,

Разумейте языцы,

И покоряйтеся,

Яко с нами Бог!..

Почти физически ощутил я присутствие молящейся толпы в храме. Вырастая на голову над толпой, стоял отец, сибирский пахарь и зверолов, – смоляная борода чернее рубахи, – а поближе к амвону стояла мать в платочке, с узелком в руке… Кругом – несчитанная наша коряковская родня. Тысячеголовая толпа, она вся мне была родная, – мой народ, по плоти, по крови, по нутру, по духу! Подняв глаза к узким стрельчатым окнам, я увидел, как по бледно-голубому морозному небу неслись – свиваясь и развиваясь знаменами – облака, и весь я наполнился радостью, что и сто, и двести лет назад так же тут летели облака, и тот же ветер пел над главами собора, квадратными башнями монастыря.

Видение жизни, вернувшейся в монастырь, не оставляло меня и тогда, когда мы вышли из собора. Бойцы из корпуса Доватора долбили кирками мерзлую землю, таскали чурбаки и, в клубах кирпичной пыли; проламывали бойницы в крепостной стене, но внутреннему моему глазу предстояла иная картина: над прудами веселым летним утром плывет колокольный звон, от Теряевой слободы по плотинам валом валят богомольцы и затопляют монастырский двор, в толпе шныряют проворные служки, а из собора плывет ладанный дым и доносится зычный бас протодьякона…

– Какая прелесть, наши церковные песнопения! – сказал я за столом, на котором дымилась белая, разваренная курица. – В Институте для практики в старославянском языке нам давали читать отрывки из служебных книг. «Благослови, душе моя, Господи, и вся внутренняя моя имя святое Его…» – когда-когда это было сказано! Архаичен язык, а ведь в этой-то архаичности, пожалуй, и заключена необоримая сила. Ничто ей не преграда – ни время, ни пространство…

– Ни движение! – воскликнул Рябинин, смеясь. – Потому что, вдуматься по-настоящему, церковь представляет собою взрывчатую и полную динамизма силу.

Дружба наша со стариком Рябининым, – моя и Юхнова, – росла не по часам, а по минутам, и к концу обеда мы уже знали, что он бывший священник, даже автор какой-то работы по свято-отеческому преданию. Ему было немногим более шестидесяти. Биография его была типична для русского интеллигента, выросшего на рубеже двух столетий. В молодости, студентом-естественником Петербургского университета, он, как и все, увлекался марксизмом, преподавал в рабочих кружках, за малым не угодил в сибирскую ссылку. Борьба марксистов с народниками, однако, пробудила в русской интеллигенции интерес к философии, проблемам духовной культуры: марксизм не только преодолел народничество, но подготовил почву для преодоления марксизма. Начало XX века ознаменовалось переходом большинства русской интеллигенции от марксизма к идеализму – возвратом к религиозному содержанию русской культуры, Христианству, Православию. Некоторые бывшие марксисты, как Сергей Булгаков, Сергей Дурылин и многие другие, среди них наш знакомый, стали священниками. Большевистская революция 1917 года была срывом культурно-религиозного ренессанса в России. Булгаков эмигрировал во Францию, Дурылин жил в нищете в Москве, подрабатывая случайными статейками по вопросам искусства, а некоторые, как Д. Ф. Рябинин, забрались в глушь, стали учителями, счетоводами, плотниками.

– Кстати, о языке молитв и песнопений, – сказал Рябинин. – Вы вспомнили псалом Давида, написанный три тысячи лет назад. А видели ли вы молитву митрополита Сергия, нынешнего местоблюстителя патриаршего престола в Москве? Молитву, которую он написал этим летом, как только немцы вторглись в Россию. Мне ее один боец показал и дал переписать. Удивительным языком написана!

Рябинин взял с письменного стола и протянул мне тетрадку:

«Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Боже творяй чудеса един. Призри в милости и щедротах на смиренныя рабы Твоя и человеколюбно услыши и помилуй нас: се бо врази наши собрашася на мы, во еже погубити нас и разорити святыни наша. Помози нам Боже, Спасителю наш, и избави нас, славы ради имени Твоего, и да приложатся к нам словеса, реченная Моисеем к людем Израильским: дерзайте, стойте, и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по нас. Ей, Господи Боже, Спасителю наш, крепосте и упование и заступление наше, не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвратися от нас гневом своим, но в Милостях и щедротах Твоих посети смиренныя рабы Твоя, ко Твоему благоутробию припадающия: восстани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победити; а им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь».

– Если хотите, перепишите, – сказал Рябинин.

В сознании мелькнуло: – Нет! Не желая, однако, обидеть старика, я сказал:

– После… Сейчас мне хотелось бы осмотреть другой ваш музей, историко-краеведческий. Ты пойдешь, Никола?

– После… Перепишу молитву и приду.

о– Мне, к сожалению, сейчас некогда, – сказал Рябинин. – Тоня, возьми ключи и отомкни товарищу.

Тоня стояла у плиты и чистила кухонным ножом кочерыжку. На дверном косяке висела на гвозде связка ключей. Брякнув ключами и откусив хрустящую кочерыжку, Тоня весело оглянулась на меня:

– Студеная! Детдом уехал, капуста неубранная осталась…

Музей был на втором этаже в том же доме. Тоня, мелькая по-детски длинными коленями, взбежала по лестнице и отомкнула висячий замок. Она была мила в шали, накинутой на плечи, простеньком ситцевом платьице, белом с брусничными пятнышками. На короткой шее синели дешевенькие стеклянные корольки.

Первая зала была уставлена сохами, цепами, прялками; в стеклянных шкапах стояли чучела глухарей и тетерок, лесных голубей. У входа во вторую залу белела этикетка: «Гостиная XIX века». Пояснялось, что картины и мебель взяты из Яропольца, соседнего села, где находились две знаменитых усадьбы – генерал-фельдмаршала графа Чернышева и Н. И. Гончаровой, матери жены Пушкина.

В окна просторной, светлой гостиной били косые лучи. По зеркальному, позлащенному солнцем паркету Тоня выбежала, на середину залы и радостно-восторженными, полными детского счастья глазами повела по стенам. Будто сквозь золотистую сетку на нас глядели со стен величественные седовласые дамы в шелковых серо-жемчужных платьях, екатерининские вельможи в париках и камзолах, красавцы-гусары в красных мундирах с золотыми шнурами и белых лосинах, тонко обтягивавших ноги.

– Какие они все важные! – воскликнула Тоня. – А этот, гляньте-ка, шаль намотал на голову!..

Она подбежала к серому от пыли бюсту, стоявшему у дверей. На гипсовой голове был тюрбан, лицо широкоскулое, татарское. Тоня потрогала меловой нос, и поглядела на пальцы:

– Пыли-то сколько! Вот я возьму тряпочку – все перетру! И зеркала надо вытереть, вишь как они потускнели… – показала она на овальные, заржавленные зеркала.

– А ты знаешь, кто этот широкоскулый, в тюрбане? – показал я на бюст.

Тоня кинула взгляд на этикетку:

– Гетман Дорошенко.

– Ты «Полтаву» Пушкина читала?

Когда-бы старый Дорошенко,

Иль Самойлович молодой,

Иль наш Палей иль Гордиенко

Владели силой войсковой,

Тогда-б в снегах чужбины дальней

Не погибали казаки!

– Дорошенко одно время жил у Чернышевых в Яропольце. Тут, – повел я рукой по стенам, – история наша, русская старина со всеми ее преданиями и особенностями быта. Монастырь, собор… – все это наше, наше! Не знаю, как высказать, сколь дорого мне все это, – как родной дом может быть дорог человеку! В старину люди жили по Божьим заповедям: «Чти отца и матерь твою», «Не пожелай дома ближнего своего», они стеной стояли, ограждая свой дом, гнездо, родину. А мы… оловянная чума нас съела! Расползлись… Тоня…

Девочка растерянно смотрела на меня, не понимая, о чем я говорил с таким волнением.

– Тоня, ты Богу молишься? – вдруг спросил я.

– Клавка молилась, так и я молилась… Подруга у меня была, Клавкой звали, отсюда же из детдома. Мы с ней на прядильной фабрике работали. Немцы Волоколамск бомбили, все мимо нас летали. Клавка, как услышит «в-виу, в-виу», начинает шептать: «Святый Боже, святый крепкий, помилуй нас». Сперва я за ней повторяла, а потом и сама стала молиться.

– Рассказываю Ему, что прядет в голову… прошу что нибудь. Не разбомбило бы нас, отпустили бы нас с фабрики обратно в детдом, – Ваську мне хотелось повидать, братишку младшенького, – тятенька приехал бы да маменька…

– Они – где? Ты их помнишь?

– Нет, не помню. В детдоме мы – сироты. Только работницы на фабрике говорили, что, может, тятенька и маменька не умерли, а живут в лесах и могут придти за нами, если хорошенько попросить Бога.

– А почему ты одна вернулась? Потеряла Клаву?

– Клавку разбомбило…

– Как же она так, не убереглась? И Бог не уберег ее… не помиловал! Характер у Него злой, что ли? У меня сестренка есть в Москве, Даша, ей при бомбежке осколком в глаз ударило, а подруга у нее была, Валя Лукьянова, той весь живот разворотило. Бог, а с людьми обращается не по-божески…

– Ему не управиться, может быть? Ведь Он старенький, Бог… вы Его видели на иконе? Может, надо, чтобы Ему люди помогли?

Помолчали. В овальном, тускло блестевшем со стены зеркале я увидел свое лицо, сильно похудевшее за два месяца, проведенные на фронте, ссохшееся, с ввалившимися, бессонно горящими глазами.

– А вы… молитесь? – робко спросила девочка.

– Нет.

– Потому что Бог злой?

– Не только. Видишь ли… как тебе объяснить? Вот мы на фронте, курсанты из Москвы. Нас сто двадцать человек – рота. В роте у меня есть товарищи. Мы куском хлеба делимся, порою, спим под одной шинелью, во всем выручаем друг друга… по-братски. И вот, представь, они не веруют в Бога, не молятся… могу ли я молиться? Быть может, я даже и чувствую Бога, Его руку на мне, но я не хочу Ему молиться, не хочу о чем-нибудь Его просить, больше того – сбрасываю с себя Его руку, только, чтобы не изменять дружбе, братству, жить той самой жизнью, какой живут товарищи, во всем, до конца – до конца, разделять их судьбу. Понимаешь, верность…

– Ой! – вскрикнула Тоня и побледнела.

На монастырском дворе затрещали зенитные пулеметы. Высверливая пропеллером воздух, за окном пикировал – казалось, прямо на крышу музея – немецкий бомбардировщик. Обнявши Тоню за плечи, я притиснул ее к себе – в простенке. Раздался удар, потрясший землю. В треске и звоне разбиваемого стекла, в «гостиную XIX века» ворвался острый, как бритва, ветер. Портреты дамы, одетой в тонкий шелк, с желтоватыми, яично-выпуклыми грудями, и красавца-гусара, затянутого в лосины, сорвались со своих мест и упали рядом на полу, средь битого стекла и штукатурки.

– В подвал! – крикнул я. – Бежим в подвал!

Тоня кинулась, прыгая через золоченые рамы портретов, осколки гипсового гетмана, в залу с сохами и самопрялками, оттуда – вниз по лестнице. Прямо от лестницы был проем, без двери, на монастырский двор, направо – дверь в полуподвал старика Рябинина. Девочка не успела взяться за скобу, как снова завыла косо летящая фугаска.

– Па-адай! – заорал я и метнулся в угол возле выхода наружу.

Ослепительно белый сверкнул огонь. Все кругом затрещало, свернулось, сгорело, как над костром берестинка. В углу, втянув голову в плечи, я стоял, оглушенный, как-бы вынесенный воздушной волной в другой мир и нечувствительный ко всему окружающему. Не знаю как долог был этот момент отрешенности и одиночества, – полного одиночества человека, предстоящего страшной, необоримой силе, – быть может, не более полминуты. Тотчас же я почувствовал, как на моем теле стянуло кожу, – острая, перехватившая дыхание тошнота. Только потом я увидел, что коридор полон пыли, пахнущего селитрой дыма. Пыль оседала. На стене, на моей серой ворсистой шинели висели бело-кровяные комочки мозга, по ступеням лестницы и полу расплескалась кровь. Швырнутая воздушной волной вглубь коридора, под лестницу, Тоня лежала ничком без головы. Торчали хрящи шеи, белая кость позвоночника. Ситцевое платьице заголилось на подогнутом колене.

– Тоня!

Крик мой был заглушен новым взрывом на дворе, за собором. Пробежав через кухню, я плюхнулся на пол в комнате старика-учителя. Рябинин и Юхнов лежали на усеянном битым стеклом полу – у стены под окнами. Я подполз к Рябинину и прижался к нему животом, обнимая поцарапанными руками.

– Где Тоня? – глухо спросил он, уткнувшись лицом в стену.

Я промолчал. На дворе следовали один за другим взрывы, и я, затаив дыхание, ждал последнего неминуемого удара, в то же время прислушиваясь, однако, не только к взрывам, но и к будильнику, все время, теперь уже с новой, какою-то грозною силой, щелкавшему во мне. Каменные стены подвала дрожали.

– Где Тоня, я спрашиваю? – повернулся Рябинин всем телом.

Выцветшие старческие глаза блестели горячечно-маслянистым блеском. Опираясь руками, старик стал подыматься, но на мгновение опять припал: снова завыла фугаска. Бомба скользнула вдоль стены и упала за окнами подвала. В окна, через наши головы, полетели камни, комки мерзлой земли. В комнате все сорвалось с места – стол, стулья, картины, книги, крошечные частицы метели, опоясавшей в те дни Россию. Тотчас же после взрыва старик Рябинин поднялся на ноги и, будто подхваченный завихрениями, был вынесен из комнаты силой воздушного потока.

Взрывы стихли. Мы с Юхновым поднялись: у него лицо вспухло, глаза под крутым лбом сидели глубоко, но выпукло. Молча мы вышли из подвала. В коридоре я пошарил глазами, но Тони не нашел. На дворе смеркалось. За стенами монастыря слышалось большое движение; отступали войска. «Доваторцы», превращавшие монастырь в «узел обороны», построились неровными рядами и ушли; многие из них остались лежать на монастырском дворе в лужах крови. Тоня лежала у дверей на одеяле, прикрытая простыней. Юхнов проговорил над девочкой:

…Выходила тоненькая-тоненькая,

Тоней называлась потому…

«Клавку разбомбило…» – послышался мне тихий голос Тони. И сразу же робкий вопрос: «А вы Богу молитесь?» Быть может, они уже встретились, Клава и Тоня? – щелкнуло вдруг во мне. Там, в загробной жизни… В загробной жизни? Да, в загробной жизни! Мы, люди нового времени; не верим в загробную жизнь потому, что нас не потрясает видение гроба. Материализм, как чума, произвел ужасающие опустошения. Духовные проявления сводя к категориям чисто физическим, к обыкновеннейшей сублимации, он лишил человека живого, единственно плодотворного, трансцедентального начала. Исчезла любовь, доброта, вообще чувствительность – даже при созерцании природы или произведений искусства. Духовные кастраты, эмоционально нищие люди, мы не думаем о смерти, о тайне смерти. И только теперь, сами очутившись на краю смерти, начинаем об этой тайне догадываться.

На покатом взводе, у широких дверей приземистого складского помещения, появился старик Рябинин с киркой и лопатой на плече.

– Давай, Никола, поможем вырыть могилу, – сказал я.

Юхнов толкнул меня локтем:

– Бурков приехал!

Широкий в плечах, медвежковатый подполковник крикнул от ворот:

– Ко мне!

Мы подбежали.

– Электростанция заминирована?

– Так точно, товарищ подполковник.

– Взорвать!

Бурков повел глазами по двору и остановился на колокольне, наклонной и взбегавшей вверх кружевными ярусами.

– Колокольню тоже взорвать!

– Взрывчатки нет, товарищ подполковник, – ответил Юхнов.

– Найти! Как ваша фамилия… Юхнов? Вы отвечаете!

Полковник выбежал за ворота и сел в машину.

– Кто на плотинах? – крикнул он из машины.

– Курсанты Попов и Люхов, – ответил Юхнов.

– Зачем же взрывать колокольню? – спросил я Юхнова, когда подполковник уехал.

– Боятся, стало быть, что немцы устроят тут наблюдательный пункт.

– Приказы, приказы… Полковник Гонтаренко: «Никакого отступления – впереди двадцать артиллерийских полков». Генерал Доватор: «Засядем в монастыре в тылу врага и будем делать вылазки». Подполковник Бурков: «Взорвать колокольню!» И никому не придет в голову, что полки вооружены горными мортирами, что за монастырскими стенами не укрыться, потому что сверху раздавят немецкие бомбардировщики, что никакого наблюдательного пункта немцам на колокольне не нужно, так как не на прудах же задержатся наши войска и установят оборону… Приказывают, чтобы что-то приказывать, а дело идет своим ходом, и никому не дано видеть этого таинственного хода мировых вещей. Откуда же нам достать взрывчатку, Никола?

– Пойду на дорогу. Может быть, кто везет тол или мины в обозе. А ты… взрывай пока электростанцию!

Неторопливо и осмотрительно проверил я заряды, зажигательные трубки, цепь детонирующего шнура. Вместе с тем, однако, нельзя пренебрегать и приказами, – пронеслось в голове. – Немцы за четыре месяца прошли от Восточной Пруссии до Москвы, но правда ли то, что нет силы, которая бы их остановила? Где? На Истринских озерах, канале Москва-Волга, даже тут, на прудах… – опорные пункты надежды! На войне приказы, по большей части, кажутся абсурдными и невыполнимыми. Но кто может сказать, что приказ невыполним, пока не отданы все силы на выполнение приказа? Невыполнимых приказов нет, и долг солдата на фронте – стоять до последнего, не щадя жизни, со всем спокойствием переступая порог смерти. Таинственен ход мировых вещей, таинственна мировая драма… То, что разыгрывается на полях Подмосковья, является лишь мимолетным актом этой вечной, не имеющей конца драмы, – все мы вовлечены в нее, и каждый из нас должен играть свою роль, пока не придет время сойти со сцены. Надо уметь принимать все: болезнь, рану, смерть. Война не есть проявление злой воли Бога, но величайший урок смирения, бескорыстия, жертвенности.

До блеска наточенным перочинным ножом я обрезал на зажигательной трубке, привязанной к дверному косяку у входа в электростанцию, кончик бикфордова шнура. К пороховому сердечку, обнажившемуся на длинном кривом срезе, приложил спичечную головку и чиркнул по ней коробком. Шнур быстро зашипел, загорелся, стреляя искрами. Тридцать сантиметров бикфордова шнура – тридцать секунд… Только я забежал за угол соседнего здания, – раздался взрыв. Электростанция была превращена в развалины.

Юхыов пригнал на монастырский двор подводу, груженную продолговатыми деревянными минами ЯМ-5. Ездовой, стариковатый солдат в обледенелой, горбившейся шинели, складывал у церковной паперти мины и твердил:

– Ты, мил человек, расписку мне напиши на военное имучество… Правду сказать, я рад-радешенек от этого добра избавиться, – вишь, как кобыла боками носит, заморилась, куда там такую кладь везти! – а все же расписку твою, с полным именем, я как-никак обязан предоставить по начальству.

– Напишу, напишу, – отвечал Юхнов. – Давай, Михалыч, делай зажигательную трубку!

– Жалко колокольню, Никола! Помнишь, еще Шевырев писал: «легкостью и стройностью зодчества она напоминает колокольню Пизы»… И ни к чему, совсем ни к чему ее взрывать!

– И жалко, и ни к чему!.. – раздраженно ответил Юхнов. – Только я с немцами оставаться не собираюсь, а под трибунал тоже идти не хочу… Делай трубку!

Мы перетащили мины в колокольню. Кольцом обложили изнутри стену. Оставшиеся мины расставили по ступенькам лестницы. Достаточно было взорвать одну мину, – остальные взорвутся и без шнура, по детонации.

– Трубка?

– Готова… Я положил ее там, на ступеньках паперти.

– Неси скорее…

На двор залетали с визгом мины. За стенами монастыря, на опушке леса, сухо трещали автоматы. В сумерках, только я вышел наружу, мелькнула белая заячья шапка. Кто-то юркнул по лестнице вниз, в подвальную церковь под собором.

– Попов! – крикнул я. – Это вы, Попов?