Текст книги "Освобождение души"

Автор книги: Михаил Коряков

Жанры:

Военная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)

– Нет, так война не кончится! – глухо, с упрямством сказал я. – Или она вообще не кончится!

– Помогай вам Бог в таком случае! Только уж если решились идти до конца – идите. Будет трудно, иногда невыносимо трудно, а все же – вынесите, найдите в себе силу не сходить с пути. Наклонитесь ко мне, я поцелую вас, – может статься, что и не свидимся более на земле…

Поцеловав, он легкой, сухой рукой ударил меня по плечу:

– С Богом! Идите!

«Будет трудно…» Не прошло много времени, как я попомнил слова старика-профессора. Жизнь не замедлила дать мне серию фактов, которые подтверждали, что «им» верить никак нельзя, что «они» и не думают сдавать позиций. По сравнению с тем, что вдруг случилось, расправа с моей книгой показалась сущим пустяком, – неудачу «Дня на колокольне» еще можно было отнести за счет «инерции», застарелой духовной болезни советского общества. Новые факты, которые вскоре дала мне жизнь, свидетельствовали о худшем, гораздо худшем– о прямых и со всей откровенностью поощряемых религиозных гонениях; подчеркиваю – религиозных, касающихся внутренних верований и душевных устремлений. Факты эти были для меня тем разительнее, что касались непосредственно меня самого, моей жизни – неожиданно затруднившейся! – и личной моей судьбы.

Быстро пролетела неделя отпуска, и я отправился на Волынь – догонять свою Шестую воздушную армию. За окном вагона мелькали весенние поля, и в деревеньке близ Калуги я увидел, как возле церкви стояли подводы, которые нагружались мешками. Мешки стояли на паперти, – в церкви была устроена «магазея», колхозный амбар. Кресты были сшиблены, жесть с куполов ободрана, торчали ребрастые, просвечивавшие насквозь, луковицы. Таких церквей навидался я немало, путешествуя в довоенные годы по России в качестве газетного корреспондента. Ободранные, загаженные, с красными тряпичками вместо крестов, стояли они по Руси два десятка лет, и пока что не было заметно, чтобы их начали приводить в порядок. Только за Коростенем, когда поезд пересек Стырь и мы въехали на Волынь, увидел я церкви, сверкавшие под весенним солнцем крестами и куполами.

Штаб нашей Армии расположился в местечке Бережница, близ г. Сарны. Местность эта до осени 1939 года принадлежала Польше, и лишь полтора года – СССР. В июне 1941 года войска Красной армии отступили отсюда под натиском немцев. Вместе с ними отступили и советские колонизаторы, не успевшие утвердить на Волыни свою «передовую» колхозно-совхозную цивилизацию. Немцы же, заигрывая с украинскими сепаратистами, не разбойничали здесь, как повсюду. Волынь оставалась такою, какою была до войны. Крестьяне жили в достатке, не считались с куском хлеба, были рады напоить солдата молоком и всунуть в ранец «кавалок» свинины. Праздники соблюдались свято: одна девушка, Параська, которую я попросил в воскресенье пришить мне к гимнастерке пуговицу, посмотрела на меня со страхом:

– Грех!

Каждое воскресенье над Бережницей, утопавшей в сирени, над широкой в весеннем разливе рекою Горынь плыл колокольный звон. Он отзывался в моей душе, как милая и трогательная, еще неслышанная мною сказка.

…Воскресенье 21 мая 1944 года. День этот навеки запомнился мне, как переломный момент в моей жизни. При штабе Армии мы издавали походную газету «Сокол родины». Ночами радистка принимала из Москвы информацию: утром свежие новости были уже в газете. 21 мая, придя утром в хату, где стучала печатная машина, я прочитал: умер Сергий, Патриарх Московский и Всея Руси. Никогда не был я лично знаком с Патриархом, но он незримо прошел через мою жизнь. Все происходило как бы по предначертанию: в мае 1941 года, за месяц перед войной, художник Арсеньев представляет мне психологически насыщенный, точно живой, образ Сергия; в июне, когда началась война, сестра Даша, неверующая, идет в церковь, слушает проповедь Сергия и передает мне ее содержание; 16 ноября 1941 года, в день последнего и решительного наступления немцев на Москву, старик-учитель в Иосифо-Волоколамском монастыре показал мне молитву Сергия, которую я тогда не успел переписать и переписал лишь год спустя, в Валдае, где хозяйка, у которой я был на постое, дала мне исписанный нетвердой, малограмотной рукой клочек бумаги – молитву Сергия; далее, накануне отъезда из Москвы на далекий фронт, за границу, – такой значительный разговор о Сергии и напутствие Первосвятителя – сражаться за оздоровление духовной атмосферы в России; наконец, почти сразу же по приезде из Москвы вот это, сообщаемое в двух строчках, известие… Что же – ОНО? Почему я узнаю об ЭТОМ здесь – в Действующей армии, на Волыни? Что ЭТО велит мне здесь делать? К чему влечет? Безмолвно стоял я возле печатной машины с развернутым газетным листом, остро пахнущим типографской краской. Мысль об огромном значении Сергия в моей жизни озаряла сознание и выражалась острой болью в сердце. Боль не заглушалась, а, сочетаясь, входила в другое, несравненно большее и радостное, светлое чувство переворота, свершения.

С чувством неизъяснимым шел я по деревенской улице. Щедро светило майское солнце. Аисты вили гнезда на старых дубах. Вешний ветерок шевелил белые и голубые вышитые полотенца на высоких крестах при дороге. Колокольный звон сзывал прихожан. Из калиток выбегали женщины, девушки в праздничных хустках и торопились к обедне. Щемило у меня на сердце, навертывались слезы на глаза. Сам не знаю как, пришел и я к маленькой деревянной церкви, стоявшей на зеленом солнечном взгорье у берега реки.

– Будет ли панихида по Патриарху? – наивно спросил я на паперти у крестьянки, не соображая, что она вряд ли когда-нибудь слышала, кто такой Патриарх. Однако, она со старинной селянской учтивостью ответила, что надо спросить у церковного старосты.

Староста как раз выходил из алтаря, – старик с дремучей, подступавшей к глазам бородой, в поддевке.

Он сказал, что о смерти Патриарха ему ничего неизвестно, и только тут я сообразил, что откуда же ему знать об этом? Радиограмма была принята минувшей ночью. Газета еще не кончена печатаньем. Да она и не попадала к гражданскому населению.

Вернувшись в типографию, я взял газету, отнес старосте, дождался, пока он сходил в алтарь к батюшке и пришел с ответом, что панихида будет отслужена после обедни. Как в полусне, слушал я древние, полные таинственных значений слова церковной службы и песнопения, полные строгой торжественности. Кончилась панихида, староста нагнал меня в дверях и дал просфорку. По правде сказать, я не знал, что с ней делают.

– Благословясь, откушайте, – сказал староста.

Разломив пополам просфорку, я неторопливо, стоя на паперти, съел ее. Вышел из церкви на зеленую, в цветах, лужайку. И почувствовал, что жизнь моя переломилась так, как ломается палка через колено.

Не более, как через час, ко мне на квартиру явился солдат и сказал, что меня немедленно требует к себе редактор армейской газеты майор Рутман. Тотчас же я догадался, какой разговор предстоит мне с этим человеком, отличительные черты которого – очень острый и цепкий, но страшно узкий ум, злопамятность и лживость. Один известный московский поэт, работавший в нашей армейской газете, называл Рутмана не иначе, как «Врутман».

– Вы были сегодня в церкви? – спросил майор, положив длинные худые руки на бумажку, лежавшую перед ним на столе; позднее выяснилось, что то был донос, составленный сотрудником нашей редакции лейтенантом Горшковым, который видел меня на лужайке перед церковью.

– Был… – ответил я с простодушной улыбкой.

Не привыкший к откровенным разговорам с майором, тут я почему-то с радостной готовностью добавил: – Даже газету церковному старосте дал – с извещением о смерти Патриарха Сергия.

– Так, значит, вы и заказали панихиду?

– Нет, я ее не заказывал.

– Не отпирайтесь!

Как ни старался я объяснить, что в самом деле не заказывал панихиду, – тщетно: объяснения лишь раздражали майора. Он начал кричать, что напрасно оказывали мне столько доверия, прикомандировав меня в качестве военного корреспондента к штабу армии, повысив в звании до капитана, наградив орденом Красной звезды.

– Офицерское звание мною заслужено в боях, – спокойно ответил я. – Не вы, а я воевал рядовым под Москвой и я же командовал ротой у Старой Руссы. Военным корреспондентом работаю тоже не вашей милостью, – я журналист по профессии, без малого двадцать лет.

Майор, ожесточаясь, крикнул;

– Идите домой и ждите вызова.

Жил я на частной квартире, у местной крестьянки, муж которой при отступлении Красной армии в 1941 году был угнан на восток и теперь, по слухам, работал на военном заводе в Сибири. Хозяйка устроила мне на чердаке, на соломе, постель, поставила столик, – я мог там работать, в соседстве с аистами. Только теперь уже было не до работы. Забравшись на чердак, я начал придумывать план действий.

У меня была – от юношеских лет – привычка: гадать по книге. Задумать что-нибудь, развернуть наугад страницу и прочитать, что откроется. Так в Москве мы гадали под Новый год по Евангелию. В 1942 году, в Валдае, в монастыре Иверской Божьей Матери, старушка-богаделка подарила мне Евангелие – карманное, в кожаном переплете. Оно находилось при мне всегда, во всех походах. К сожалению, теперь его под рукою не было: в суматохе отъезда из Москвы я забыл его дома на подоконнике.

На память мне пришли известные евангельские слова: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Каков был их смысл? Означали ли они, что «с волками жить – по-волчьи выть»? Что надо извиваться, ползать, пресмыкаться, как змея? Прийти, например, к майору и покаяться:

– Да, я был в церкви, совершил проступок, сознаю свою вину.

Нет, очевидно, евангельские слова следовало понимать по-другому. «Будет трудно…» – чтож! Не сказано ли про христианина: «Когда наступит для него стеснительное и трудное время, когда он будет гоним и уязвляем, тогда пускай отдаст все свое золото, серебро, тело свое попускает быть израненным, веру же Христову блюдет с великим опасением»? Покаяние перед майором было бы не блюдением, а предательством веры. Не выставлять на показ своей веры, но – блюсти ее и быть твердым, во что бы то ни стало твердым, даже «тело свое попуская быть израненным».

Вызвали меня вечером того же дня. В кабинете майора толпились работники редакции, политического отдела и трибунала Шестой воздушной армии. К удивлению своему, на столе у майора я увидел принадлежавшее мне Евангелие, и майор, заметив мой взгляд, усмехнулся. Оказалось, что мои домашние послали Евангелие из Москвы бандеролью. Майор распечатал пакет и с нескрываемым цинизмом приготовил крамольную книгу, как вещественный документ, отягчающий преступление.

Начался допрос. От начала до конца – издевательский.

– Когда мы стояли в Валдае, – задавал вопрос Пронин, заместитель майора, – я видел у вас на столе, в вашей комнате, «Историю Русской Церкви», такую толстую книгу, – припоминаете?

– Отлично помню. Это труд известного историка Голубинского, – кстати, из институтской библиотеки. Нам в институте не возбранялось им пользоваться.

Тотчас же кто-то захохотал:

– А «Кратким курсом истории ВКП(б)» вы когда-нибудь пользовались? Читали?

– Представьте, читал. Даже получил пятерку на экзамене по ленинизму.

– Но на столе у вас ни «Краткого курса истории ВКП(б)», ни «Вопросов ленинизма» я не замечал ни разу, – возразил Пронин.

Нет нужды подробно рассказывать о собрании, – оно длилось до полуночи. На одном вопросе все же следует остановиться.

– Как вы понимаете известные послабления, сделанные нами церковникам во время войны? – спросил майор.

Что мог я сказать? Только то, что «послабления» вызваны и некоторыми внутренними причинами, поскольку верующие еще имеются и церковь способствуюет патриотическому подъему целого народа, но главным образом – внешними обстоятельствами.

Майор все с той же дьявольской усмешкой повернулся на стуле и в сторону – не ко мне, а к собранию – произнес:

– Нельзя сказать, чтобы он был политически недоразвитым человеком. Когда он хочет, то рассуждает и пишет правильно.

И снова ко мне:

– Но понятно ли вам, что если мы сейчас даже с такой сволочью, как Черчиль, находимся в коалиции, то могли войти на время в соглашение и с попами? Вы, кажется, себе не ясно представляете, что после войны мы сведем свои счеты и с поповской сволочью.

Мне оставалось одно – молчать, не отвечать на такие выходки.

После вопросов потребовали дать объяснение по поводу предъявленных обвинений. И все же говорить не пришлось – не дали. Каждое слово, сказанное о церкви всерьез и без карикатуры, встречалось смехом, издевательскими репликами. Едва я сказал: интересуюсь историей церкви потому, что церковь – хранительница национальных традиций народа, – раздался хохот и свист. Едва обмолвился: долг литератора – наблюдать жизнь во всех проявлениях и в церковь я мог зайти из профессионального любопытства, как услышал окрик майора:

– Вы не просто зашли, – вы заказали панихиду!

Возглас майора был перекрыт другими:

– Советский офицер – в поповской компании!

– Да еще где – в районах Западной Украины!

– Опозорил мундир офицера Красной армии!

В конце собрания мне объявили, что обо всем будет доложено начальнику политического отдела армии, полковнику Драйчуку, который «примет соответствующее решение». На следующий день меня вызвал полковник, и здесь повторилась та же сцена: брань по адресу «сволочей-попов», с которыми я «вступил в соприкосновение». Драйчук отстранил меня от работы в армейской газете: до разбирательства в штабе фронта.

В политический отдел штаба фронта меня вызвали не скоро: должно быть, запрашивали обо мне в Москву, собирали сведения. Два месяца – июнь и июль 1944 года – я находился между небом и землей в буквальном и переносном смысле слова. К работе меня не допускали, но с должности не увольняли: я попрежнему числился военным корреспондентом при штабе армии. Офицеры штаба, когда-то считавшиеся моими друзьями, теперь боялись меня, избегали при встречах, точно зачумленного. Тогда я перестал ходить в штабную столовую: обедал на квартире. Целыми днями – сидел на чердаке и читал комплект «Современных записок», найденный мною в Луцке. Как только хлопала в сенцах дверь, я прятал журнал в солому и углублялся в грамматику польского языка, который решил изучить перед вступлением в Польшу.

Однажды вечером майор прислал солдата: сказать, что на рассвете самолет связи отвезет меня в штаб фронта. Там я отвечал перед тремя полковниками. И там была брань и ругань, ругань и брань! Полковничья комиссия отправила меня обратно в Воздушную армию при пакете. Что содержалось в пакете, я не знал. Крест-накрест прошитая суровой ниткой и опечатанная толстым красным сургучем, лежала там моя судьба. Скоро ее объявили. В типографии армейской газеты были собраны, построены в шеренгу литературные работники, инструкторы политического отдела. Майор, скомандовав – «Смирно! Слушай приказ!», прочитал:

«Приказ войскам Шестой воздушной армии».

Приказ был подписан командующим, генерал-лейтенантом авиации Ф. П. Полыниным. Говорилось там коротко, ясно: «Капитана Корякова, М.М., заказавшего и отстоявшего панихиду в церкви и упорно отстаивающего свои проступки, как идеологически чуждого человека, с литературной работы снять и направить в пехоту, в распоряжение общевойскового отдела кадров штаба фронта». Предписывалось – довести приказ до офицерского состава в полках и эскадрильях армии, и майор, остановившись на этом пункте, сказал:

– Помните, что приказ совершенно секретный. Рядовые бойцы не должны знать о причинах, повлекших увольнение капитана Корякова с должности военного корреспондента и отправку его в пехоту. Тем более, не должно знать об этом гражданское население, потому что нет ничего хуже, как если бы народная молва окружила случившийся факт ореолом мученичества.

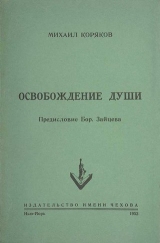

Костел Панны МарииБыл ноябрь 1944 года. История, приключившаяся со мною в мае, еще не завершилась. Много событий произошло с тех пор: наши войска форсировали в середине лета Буг, вступили в Польшу, овладели предместьем Варшавы – Прагой и заняли плацдарм у Сандомира, на западном берегу Вислы. Мне в этих событиях не нашлось места: как «идеологически чуждого человека» меня исключили не только из состава военных корреспондентов, но и из жизни вообще. Не было никакого формального повода, чтобы судить меня, разжаловать в рядовые или отправить на каторжные работы, в ссылку. Но где же держать меня? А так… где-нибудь… где придется…

Ноябрьской ночью 1944 года я лежу на соломенной подстилке в холодном дощатом бараке. Посередине барака – длинный стол, на столе – артиллерийская гильза, в сплющенное отверстие которой вставлен клочек не то одеяла, не то шинели. Эту гильзу солдаты зовут – «окопная кандылябра». «Кяндылябра» горит красноватым дымным пламенем. Ее хватает едва, чтобы осветить стол – изрезанный ножами, залитый ружейным маслом, в сухих хлебных корках и клочках грязной, промасленной пакли. В двух шагах от стола – темнота, и тут, как в пещере, на двухэтажных нарах спят вповалку, прикрывшись шинелями, офицеры-резервисты.

Холодно – тонкие стены барака не держат тепла. Как шинель ни натягивай, ее не хватает, чтобы накрыться. Натянешь на плечи – стынут ноги, укутаешь ноги – замерзает спина. Люди ворочаются, пристраиваясь один к другому, старясь согреть свою спину о чужой живот. Нары скрипят, на меня сыплется сверху соломенная труха.

Надо мною лежит человек беспокойный – лейтенант Балун. Все его называют по имени: «Ванька», а натурой он – простяга-парень: льняной висячий чуб, подбритые брови и озорные глаза. К нам в полк офицерского резерва он прибыл из штрафной роты – с передовой позиции. Историю, как он попал в штрафники, рассказывает охотно и весело:

– Понимаешь, лето… Вышли на Вислу, заняли оборону – стоим. В соседнем полку у меня корешок был, товарищ. Выпросился я у командира – пойти в санбат: сказался, будто косточка из старой раны лезет. Командир посмеялся: знаем, говорит, что у тебя за косточка. Но – отпустил! Иду я по дороге, думаю: прихвачу корешка и зальемся мы к полякам, на веску ихнюю – паненок щупать. А тут, по этой же дороге, двуколка едет. «Стой, подвези!» – «Садитесь, товарищ лейтенант!». – Понимаешь, везет солдат ящик вина, консервы, папиросы. – «Ну, дай, говорю ему, пару бутылок! Что тебе, жалко?» – «Оно бы не жалко, да ящик починать… может, генерал, командир-от дивизии, – ему я везу, – недоволен будет». – «Да он и знать не будет, есть ему дело до твоего ящика!» – «Адъютанту есть дело, адъютант – зверь!» – Ну, не дает. Думаю: а ну-ка языком приказа – подействует? Ни в какую: вы, говорит, товарищ лейтенант, приказывать не можете, чтобы я вам генеральское вино отдал…

– Как это не могу? По уставу – ты устав знаешь? – любой приказ исполняется. Заспорили. Оглянулся я на дороге никого – и хлопнул из пистолета. За невыполнение приказа. Паненок то мы пощупали, ночь провеселились, а назавтра – погоны с меня долой, разжаловали и – в штрафную роту.

В штрафной роте Балун был смелым, прямо идущим на риск солдатом. Он пробирался в немецкие траншеи, доставал «языков». Осенью ему вернули его лейтенантские звездочки. Теперь в полку резерва он ждет нового назначения в часть. У него поговорка: «Главное – не теряться, товарищи!» В резерве он не теряется: морочит голову интендантам – то получит вторую пару сапог, то новую шинель без сдачи старой, изношенной. Все это тащит в соседнюю деревню, к шинкарю, одноглазому, со сбитым на бок рылом Стефану.

Вот и теперь, минувшим вечером, Балун вернулся от Стефана пьяный. Падая, обрываясь, он все же взобрался на верхние нары, и уткнувшись лицом в солому, захрапел. От ночного холода он продрог, и я слышу, как в пьяном сне он стучит зубами, ворочается и ругается. Доска надо мною прогнулась, – это он, опершись на локоть, приподнялся и, должно быть, огляделся в темноте, и тотчас упал, провалился в сон.

32-й полк офицерского резерва насчитывает 2.000 человек. Есть батальоны, составленные из мальчиков, только что надевших погоны с одной звездочкой: они приехали с Волги или Урала, окончив военные училища – отсюда их разошлют по действующим частям. У нас в батальоне не мальчики, а солдаты бывалые: или штрафники, или проштрафившиеся. Направо от меня лежит капитан, который побывал в штрафной роте за изнасилование паненки, а налево – лейтенант, служивший в той же Воздушной армии, что и я. Лейтенант потерял оперативные документы, был приговорен военным трибуналом к пяти годам тюрьмы, но приговор заменили тем, что отправили его из авиации в пехоту. Меня не судили. Со мною – скандальный случай: в кодексе не подобрать статьи! Но и без суда ничто не мешает держать меня среди этого пестрого штрафного сброда.

Не спится… Зажигаю стеариновый огарок и, приладив его к полочке над головою, принимаюсь читать. На Волыни, на чердаке, начинал я изучение польского языка. В резерве, пользуясь вынужденным бездельем, усовершенствовал свои познания в области полонистики. Уже изрядно говорил по-польски, напевал костельные хоралы, много читал. Литература польская открывалась мне, овеянная романтизмом, рыцарством, духом вольности.

В роте посмеивались, поглядывая на мою полочку с польскими книжками. Польские симпатии – это опять-таки была вольность, явление, начальством недозволенное. В Красной армии, напротив, считалось хорошим тоном – презрительно относиться к Польше. Не потому, что Польша – «изменница славянства», что она носит в себе «отравленное жало латинства», как писали в старину. Красная армия, разгромив минско-бобруйскую группировку немцев, переступила Буг в сознании своей силы, непобедимости. Советский человек, отвыкший от вольности, привык уважать только силу – отсюда и презрение к слабой в военном отношении Польше.

Мне же каждая страница польской истории говорила о силе Польши. Об истинной, непреходящей силе – о вольности, о любви к свободе. При свете стеаринового огарка я с волнением читал гневные страницы Иоахима Лелевеля, демократа, выдающегося польского историка середины XIX века. Лелевель выступал против того, что мы теперь называем «тоталитарным строем». Он звал на борьбу против «установлений, основанных лишь на приказе и послушании». И не одних поляков, но всех славян, в особенности же нас, русских, звал он на эту борьбу, и к нам обращаясь, он провозглашал:

– За вашу и нашу вольность!

Холодно в бараке. Тонкие струйки морозного воздуха проникают в щели. Как парус под ветром, колеблется пламя свечи у меня в изголовьи. И есть что-то парусное, уносящее сердце, в словах, которые я читаю:

«Народ польский чтит героев и мучеников вольности русской, отдает честь им и ставит им памятник, памятник вольности. Вы, русские люди, этот памятник вашим героям поставить не можете, – это вам запрещено».

Опять посыпалась сверху соломенная труха. Кто-то слезает с нар. Широкоплечий, необычайного роста, с одутловатым лицом. Тупо, сонно посмотрел на меня, накинул на плечи шинель и, шаркая надетыми на босу ногу сапогами, пошел к двери. Через минуту вернулся, поводя от холода могучими плечами под шинелью. Колкий мороз на улице продрал его.

– Капитан, курить есть? – спросил сиповатым голосом.

В роте все знают, что я не курю, но он – новичек, вчера только прибыл. Приехал в польской форме: длиннополая зеленая шинель с орлеными пуговицами, на голове – четырехугольная конфедератка. Хлопнув конфедераткой по столу, весело крикнул: «Эва, какой конверт мне на голову налепили! Где тут у вас вещевое снабжение? Пойду, скажу – давай нашу русскую шапку!»

– Не куришь? Это плохо…

На столе и у печки на полу валялись окурки. Он собрал, размял их, скрутил цыгарку. Прикурил от «кандылябры» и присел на нары, у меня в ногах.

– А ты все это «вшистко-пшистко» учишь? Есть охота… Так ты в польское войско иди, – чего тебя здесь держат! А я едва оттуда вырвался.

– Ты что же, поляк?

– Какой там поляк! Украинец. Только фамилия, видишь ли, у меня такая… Свидерский. А имя Зот, нормальное. Из под Киева я, с Василькова.

– И долго был в Войске Польском?

– Долго, больше года… Красная армия на польскую границу еще вышла, – меня уж забрали в поляки. Когда Андерс ушел, наши стали формировать свою польскую армию. А поляки-то, где они? Ушли с Андерсом, самая малость осталась. Вот и давай собирать таких, как я, – с фамилиями… Туда всякие шли, – у нас командир батальона был, так вовсе – Криволапов. Оклад двойной, кормежка крепче и от передовой далеко. Части Красной армии продвинутся, а мы за ними.

– Так чего же там не остался?

– Душа не вытерпела… Первое дело – измаялся я без языка. На Волыни пополнение дали – поляки чистокровные. Которые помоложе – по-русски не понимают. Какой из меня командир роты, если я командовать не могу, а все оглядываюсь на переводчика.

– Но ведь вас языку учили.

– Тебе легко сказать – учили! Мне за плохую учебу домашний арест всыпали, с удержанием из зарплаты, – все равно «вшистко-пшистко» в башку не лезет. А главное – молитвы… Еще когда там, в Союзе, были – особенно не принуждали. Пришли в Польшу, тут что ни день молебен. Публично, при всем народе. Вникни в мое положение: вывел я на молебен роту и я же должен солдатам пример показать – шапку долой и на колени! Первое время, конечно, прикроешь лицо ладошками и смеешься, легко относились – ну, маскарад… А потом противно мне от маскарада стало – до тошноты! Или ты веруй, молись, как следует, или – не делай так. Не знаю, что бы со мной вышло далее, только случилось вдруг происшествие, – чуднее не придумать. На молебне как раз и случилось-то. Походный алтарь раскинули, крест воздвигли, и вот – причащать нас должны. Приехал из Люблина старичек высохший, – бискуп ихний. Офицеры – первыми к алтарю. Стоим на коленях, и надо рот открыть – он на язык тебе положит такое белое, оплатка называется. Вот моя очередь, – старичек подошел, у меня уж и язык на поларшина с губы свесился, и – как ветром меня подняло, вскочил я и заорал: «Не можу! Не можу!» Старичок отскочил, чуть вазу серебряную не выронил, – так испугался. И все повскакивали, – какой уж тут молебен. Криволапов, командир батальона, бледный такой, говорит: «Дойдет до начальства, я скрыть не смогу, не миновать тебе, Свидерский, штрафной роты». Чтобы в штрафную – до того не дошло, однако. Выставили из Войска Польского, прислали вот сюда. Ну, я и рад…

Свидерский затянулся, обжигая губы, и, бросив догоревшую цыгарку, полез на нары:

– Просись, капитан, в польскую армию, – посоветовал он еще раз. – Раз ты знаешь язык, большое положение можешь занять…

Разговор со Свидерскйм взволновал меня. В самом деле, я знал, что в Войско Польское набирают советских офицеров. Для большинства из них, не знавших языка и тяготившихся молебнами, это была не служба – каторга. Последнее время шли туда неохотно, – коммунистов брали в порядке «партийной дисциплины». Офицеров в польской армии не хватало. Может быть, меня могли взять туда?

Чем была и чем стала для меня Польша? Была – ничем: до войны, отгороженные китайской стеной от Европы, мы ничего не знали даже о жизни соседки – Польши. Представлялось, – очень туманно, впрочем, – нечто враждебное, противоположное, антагонистическое. Прежде всего – ближайшее капиталистическое окружение, то, из-за чего мы должны были держать себя «в состоянии мобилизационной готовности».

У интеллигенции к этому примешивались славянофильские реминисценции, какие-то воспоминания о том, что «la Pologne est une modification du slavisme par l'education latine, en concurrence au slavisme grec et oriental des tribus danubiennes, de la Moscovie et de la Ruthenie».

Война разломала перегородки между народами, – стало видно далеко во все концы света. Многое мы увидели по-другому. На моей дороге легла Польша, и я увидел, сколь прекрасна и родственна эта страна. Поля, холмы, перелески… – простой и неказистый, однако, полный прелести пейзаж. Деревенские избы – совсем как у нас, в России: белые глинобитные печи, пестрые половички и народ, ласковый, гостеприимный, как нигде в мире. Что в особенности казалось прекрасным – мощные религиозные чувства народа. На протяжении всей моей жизни я видел одно: как в России действовали нигилистические, разрушительные процессы. Польша от них была предохранена, и охранительным оплотом там явилась религия, более крепкая и активная, нежели наша, русская.

Славянство – латинство… Православие – католицизм… Что мне до этих противоположностей? Догматики я не знал никакой – ни православной, ни католической. Не знал и обрядности. В самом себе чувствовал как-бы разлившуюся и охватившую все существо религиозную стихию. Она была близка простому и непосредственному религиозному чувству народа. Повсюду – в Польше-ли, в России – народ знает Бога, а не догматику богословия. Так же, как на православной Волыни, в католической Польше по воскресеньям крестьянки в ярких нарядных хусточках шли в костел и молились Богу, возвращались домой – светлые, праздничные – и собирали на стол «снедание». Мне было все равно, где молиться – в церкви или в костеле. Неподалеку от лагеря, в котором располагался офицерский резерв, находилась польская деревня Демба, – украдкой я бегал туда в костел. Тихо входил, стараясь не стучать подкованными сапогами по каменному полу, садился на скамейку и, как все, склонялся ниц – лицом на ладони. И долго сидел так, прислушиваясь, как что-то ходило во мне, и не словами, а каждой кровинкой своей молился:

– Вот я весь тут, отдаюсь в руки Твои, Господи Боже мой, наставь меня, научи, что делать, в вере меня укрепи!

Православные обряды, какими видел я их на Волыни, в кафедральном соборе в Луцке, поражали меня эпической величавостью, веянием древней былинной Руси. В католических молчаливых мессах нет эпоса. Там больше лиризма, углубленности молящегося в самого себя, – этой склоненности ниц, лицом в ладони, когда человек отрешается от земного и переходит в какие то совсем иные измерения. Это больше соответствовало тогдашнему состоянию моей души. Не думая об «отравленном жале латинства», я отдал свои симпатии католичеству.

В Польше познал я католичество и через католичество познал Польшу. Польская вера, – позволю себе употребить такое выражение, – в силу ее личного, лирического характера, – чище, активнее, беспримерно пламеннее. Так я коснулся духовных истоков Польши – ее рыцарства, ее романтизма. Каждому народу свойственен свой стиль. «Острый галльский смысл» французов, эмпиризм и прагматизм англичан, «сумрачный гений германцев»… Для поляков нет другого слова – романтизм. Это их стиль, народный темперамент.

Презрение к Польше – характерная психологическая черта советских людей, сидевших десятилетиями за своим забором. Презрение выросло на почве незнания: что там, за забором? Чертополох, крапива… – буржуазная зараза, капиталистические сорняки? Из знания вырастает любовь. Так всей душой полюбил я Польшу. Маленькую, героическую Польшу, имевшую свои светлые годы при Ягеллонах, свою блестящую жизнь при Сигизмунде-Августе, свои упоения славою при Стефане Батории и при Яне Собесском, и раздавленную теперь двумя страшными и предательскими ударами.