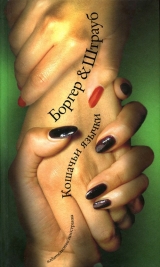

Текст книги "Кошачьи язычки"

Автор книги: Мария Элизабет Штрауб

Соавторы: Мартина Боргер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)

Но и Филипп спешил, я это ясно почувствовала. История давно закончилась, и в этот день мы просто поставили на ней точку. Официально поставили. Тем не менее он спросил меня, не желаю ли я выпить с ним эспрессо. На прощанье. Я кивнула, не в силах произнести ни звука – язык, шершавый, как промокашка, меня не слушался.

Потом мы сидели в маленьком кафе неподалеку от здания суда. Вокруг стоял гвалт голосов, соседний столик оккупировала большая индийская семья из семи человек, мать в оранжевом сари держала младшего ребенка на коленях, а он все время орал. Она нацедила из коричневой бутылки каких-то капель и смазала его беззубые десны.

Филипп пытался завязать беседу. Делился планами о будущем строительстве бизнес-центра, рассказывал какие-то истории про архитекторов, наверное смешные, потешался над процедурой утверждения проектов и назначением прорабов. Я наизусть знала эти его шуточки, и его манеру острить, и его привычку высмеивать начальство. Но слышала я только младенца, который орал рядом с нами, и улыбалась, и помешивала ложечкой в чашке. Я смотрела мимо Филиппа, на лопочущих что-то индийских ребятишек, а в мозгу вертелись три дурацких слова: «мал мала меньше», за которые я цеплялась, как тонущий за соломинку. Кажется, за эти полчаса я не раскрыла рта ни разу – да и что бы я ему сказала? Слишком поздно – мы развелись.

«Ленц-9» действует быстро. Ну вот, я уже могу без боли вспоминать тот десятилетней давности день, о котором не знает никто. Кроме Филиппа, конечно, но он-то вряд ли о нем думает. День развода – не та дата, какую отмечают в календаре вместе с днями рождений и свадеб. Все решено, все улажено, все позади – ну и слава богу – так он, должно быть, рассуждает. Только я почему-то до сих пор ничего не могу забыть. А пора. Давно пора сдать это дело в архив.

Додо

Когда они вернулись из вагона-ресторана, Клер уже полностью ей сдалась. Они обсуждали ее Даниеля, у которого, очевидно, наступил переходный возраст. Собственно, предполагалось, что Клер станет его крестной, Нора уговаривала ее недели напролет, это было в 82-м, как раз когда я валандалась с этими акциями на брошенные берлинские дома. На углу Грайнауэрштрассе мы наткнулись на ту замечательную телефонную будку: опускаешь одну монету – и можешь сколько хочешь говорить хоть с Японией, хоть с кем хочешь, и так продолжалось три дня, пока хмыри с почты не чухнулись. Я, конечно, звонила Клер, вытряхивала из нее новости, а потом прямо ей заявила: если она это сделает, если переметнется на сторону Норы, обо мне может забыть, но она сказала, что все равно не сможет к ней вырваться, потому что едет на экскурсию со своим семинаром – смотреть французские соборы, что ли, или еще какую-то чертовщину И вообще – не хочу ли я снова наладить отношения с Норой. Тут я в сердцах швырнула трубку и сразу же для конспирации, чтобы почтари не определили номер Клер, и правда позвонила в Японию, в службу точного времени – мы этот номер уже наизусть выучили, какое-то дикое число с тысячью семерок.

Через несколько лет, когда Норин кронпринц дорос до первого причастия, мы с ней давно уже были снова on good terms.[3]3

В хороших отношениях (англ.).

[Закрыть] И она, разумеется, решила, что Клер и я должны присутствовать на событии. Клер фактически пожертвовала собой, я до последнего дня боялась, что она что-нибудь наплетет и не поедет, но нет, она явилась с кучей подарков, правда, потом довольно быстро слиняла. Ясное дело, с того дня Нора свято верит, что Клер питает к ее отпрыскам нежные чувства.

– Я вот все думаю, может, мне его к тебе в Мюнхен отправить, – шепотом сказала Нора. – Может, хоть ты на него повлияешь, поговоришь с ним? Он же тебя боготворит, сама знаешь.

Ну, Клер, ну влипла! На фиг ей сдался семнадцатилетний балбес, что она его, в галерее будет выставлять? Да и он сам… Вряд ли он горит желанием тащиться к какой-то старой грымзе. Чего он у нее не видел? А подарки можно и по почте получать. Спорю на что угодно: этот сопляк – хитрюга каких поискать.

Ладно, пора сделать вид, что я проснулась. Притворно потягиваюсь и зеваю:

– Я бы чего-нибудь съела.

Стоило только намекнуть!

– Сначала – витамины! – возглашает Нора и бросает мне «принца», а сама пока вытаскивает пакеты с едой. Последние десять лет она отвечает за наше пропитание и относится к этому со всей серьезностью. Она достает коробку и с сияющим видом протягивает ее мне:

– Сырные палочки! Твои любимые! Специально для тебя испекла.

В этом она вся. Вчера вечером как минимум два часа горбатилась на кухне, готовила для меня сырные палочки. И ведь, кроме нее, ни одна свинья обо мне не позаботится. Меня это немного растрогало. Я угощаюсь ее творением – действительно объедение, высший класс! – и она тоже принимается жевать. Яблоко я незаметно сунула в сумку.

– Сливочное масло, – поясняет она, наслаждаясь вкусом. – А помните, когда мы были маленькие, как его экономили?

– Только не у вас дома, – не соглашаюсь я. – У вас холодильник ломился от йогуртов и копченой лососины, когда я, например, даже не догадывалась, что такие вещи вообще существуют. – Я протягиваю коробку Клер, хотя наперед знаю, что она не станет и пробовать. Почему-то она терпеть не может есть на виду у всех. За всю свою жизнь она не проглотила на ходу ни бутерброда, ни куска пиццы, это точно. Это у нее еще с детства. Она никогда не отщипывала на улице от моей булочки – в отличие от Норы, а уж та-то в самом деле из такой семьи, где, наверное, только птичьего молока не было.

Но в поганой пиннебергской иерархии родители Клер все равно стояли выше нашей семьи, именуемой «неполной». Отец – руководитель городского строительного ведомства, мать – художник-любитель, по крайней мере, в нашем провинциальном городке она слыла человеком искусства. Занималась она тем, что лепила горшки в народном стиле. В подвальчике дома в Розенхофе, где они жили, – дом как дом, ничего особенного, – у нее стоял гончарный круг. Продавала она свои творения недешево, во всяком случае, Ма не могла себе позволить приобретать керамику от Сюзанны Баке, правда, одну плошку все-таки купила. Конечно, мать Клер хорошо зарабатывала, она еще вела курс в Высшей народной школе, «Искусство лепки из глины», или что-то в этом роде. Она с головой ушла в свое творчество, и дома, наверху, появлялась нечасто, дни напролет торчала у себя в подвале, в так называемой мастерской.

Насколько я ее помню, это была совершенно бесцветная женщина, хотя, честно сказать, я ее почти не знала. Как и старика. Я ночевала у них пару раз, что им не очень-то понравилось, и Клер у нас не бывала, кроме одного раза, моего дня рождения, она тогда только перешла к нам в класс. А потом – все, как отрезало, почему – понятия не имею. Только позже, когда нам исполнилось по пятнадцать-шестнадцать, мы повторили попытку. Я понимала, я – не лучшее знакомство для их сокровища – беспутная девчонка, отец которой слинял с двадцатилетней студенткой по классу органа, бросив ее вместе со странным братом на попечение матери. Голь перекатная, мы жили на Эбертштрассе – в убогом спальном районе, – не лучшее место, но на большее мы не тянули.

Напротив, дружбу с Норой Баке приветствовали со всем жаром: ну как же, Тидьены входили в «первую двадцатку». Да и жили оба семейства неподалеку друг от друга: Баке в Розенхофе, а Тидьены в Дростае, с видом на единственное красивое здание в Пиннеберге. «Это рокайль», – вещала старая Тидьениха, при этом сначала вытягивала губы в трубочку, а потом растягивала их, как лягушка, хотя, строго говоря, здание не принадлежало к эпохе рококо. Но она бахвалилась им, будто построила его собственноручно, и без конца доставала нас всякими историческими баснями насчет того, что Дания когда-то простиралась аж до самой Альтоны и что правили там так называемые дросты, то есть наместники, которые пользовались такой властью и уважением, что куда там иным царькам. И вот, значит, смотрит она на этот старинный дом и древние дубы перед ним и ощущает причастность к бесконечной цепочке предков, и бла-бла-бла, в том же духе. А Хартмут любил повторять: «Божией милостью семья Тидьен».

Норин Папашка и Вальтер Баке работали вместе и поддерживали свойские отношения. Добрые знакомые, так это именовалось в нашей дыре, но, могу поклясться, в первую очередь это знакомство помогало обоим снимать сливки со всего, до чего могли дотянуться. А Норина Мамуля была родом из Квикборна, мне Ма рассказывала. Типичная выскочка, возомнившая о себе невесть что. «Чувство причастности», скажите на милость. В общем, понятно, что за штучка.

И разумеется, родители Норы были в полном восторге от Клер Баке. Умненькая, красивая, благовоспитанная – ясное дело, о лучшей подружке для своей единственной дочурки они и мечтать не могли.

Им обеим, Клер и Норе, только что стукнуло по двенадцать, и я скорее умерла бы, чем согласилась бы разыгрывать перед их мамашами роль марионетки. Но здесь, конечно, поднапряглась Ма, она вообще была прогрессивной по части методов воспитания – тогда я этого не осознавала. Зато всегда знала другое: ни за что на свете я не хотела бы себе в отцы ни Нориного Папашку, ни Баке.

Баке тоже коснулась та печальная афера, иначе эту историю в Пиннеберге не называли. Но это случилось уже в конце 77-го, мы с Клер уже перебрались в Мюнхен, и она даже говорить об этом больше не хотела. С Норой я порвала, так что вообще не имела ни малейшего понятия о том, что произошло. Ма знала только то, о чем писала «Тагеблатт». Но меня это не особенно интересовало, я знать ничего не желала о нашей мерзкой деревне, ее обитателях-придурках и ее скандалах, для меня Пиннеберг умер, и его жители вместе с ним, кроме Ма, разумеется. Ей бы бросить его, когда мы с Хартмутом упорхнули из дома, начать бы все заново на новом месте, но она так и увязла в этом захолустье, где провела всю свою жизнь и где потом умерла, да и я тогда вовсе не рвалась жить с ней вместе. Как и Хартмут, который тогда как раз подался в Берлин вместе с Михелем.

– Ну, по-моему, ты преувеличиваешь, – сказала Нора и убрала коробку. – А, знаешь, у меня до сих пор картина перед глазами: лето, вечер, и вы с братом сидите на балконе – крохотный такой, а ваша мама куда-то собирается, в Гамбург, наверное, и жутко торопится, и оставляет вам бутерброды с редиской и йогурт. Мы были максимум во втором классе, Клер еще с нами не училась. Это еще до того, как вы переехали на Эбертштрассе. У вас дома полно было всяких коробок, штук тысяча, наверное…

Я предпочла промолчать. Как же, тысяча коробок! Она, как всегда, все знает лучше меня. Кроме одной вещи. Но уж о ней я ничего ей не скажу.

Нора

Поезд прибыл на станцию минута в минуту, мы со своими чемоданами и сумками стоим у двери вагона, зажатые между другими пассажирами, улыбаемся и понимаем друг друга без слов. Через каких-нибудь полчаса будем в отеле, перед нами – долгий вечер. Меня переполняет радость, я хотела бы растянуть до бесконечности каждую секунду этого путешествия, каждый его миг – сохранить, как драгоценность в шкатулке, чтобы потом время от времени доставать, рассматривать со всех сторон и наслаждаться чувством обладания. В последнее время я часто вспоминаю библейскую цитату, которую произнесла на своей конфирмации, и думаю, что все мои сомнения в справедливости ее смысла каким-то чудесным образом улетучились. Цитату подобрал для меня Папашка: «Кто сеет скудно, у того скудна будет и жатва: а кто сеет обильно, у того и жатва обильна будет».

Тут же мне приходит на память, как Додо во время занятий по подготовке к конфирмации вдруг подняла палец и с самой невинной миной спросила насчет стиха 10 из главы 1, а правда, это написано как будто специально для Норы. И прежде чем пастор Людерс успел ответить, поднялась, открыла свою Библию и, кротко опустив глаза долу, прочитала: «Дитя мое, если соблазняет тебя злой, не следуй ему». Конечно же все засмеялись, и затопали ногами, и стали смотреть на Лотара, а тому кровь прихлынула к лицу. Тогда мне хотелось поставить Додо на место, а сегодня я вспоминаю об этом со смехом. Моя Додо. Она всегда была дерзкой и насмешливой.

Такой уверенности в себе я давно не чувствовала. Мне хочется запеть во весь голос. Так же громко и радостно, как Додо распевала тогда на улице: «Ломается камень, и мрамор, и лед…», когда мы шли ко мне, в тот вечер хлеба с редиской, потому что ей разрешили у нас заночевать. Мы шли мимо двух валунов, где в языческие времена проходили тинги, возле Дростая, где ворам рубили руки, а неверным женам – головы.

И на этот раз, как всегда, Додо забралась наверх, выискивая, не осталось ли в каменных складках следов крови. Я помню это еще и потому, что в тот момент страшно мучилась. Прохожие глазели и смеялись, но она не переставала во все горло распевать: «Ломается камень, и мрамор, и лед…», а я не знала, восхищаться мне подругой или стыдиться ее.

Клер

Отель, к сожалению, третьего класса. Пластиковая мебель, искусственные растения, темные дешевые двери. Бронировала, как всегда, Нора, я предупредила ее, что мне цена безразлична, но, в конце концов, она платит за двоих.

С самого начала Нора взяла на себя все расходы Додо, которая едва ли могла тогда наскрести лишний пфенниг. Додо об этом, естественно, не сообщили, иначе она ни за что бы не согласилась. Для Норы это путешествие втроем тогда приобрело огромную важность как доказательство ее, так сказать, окончательного примирения с Додо. В общем, она попросила меня сказать Додо, что это я ее приглашаю. Так оно и повелось. Я делаю вид, что плачу за Додо, хотя на самом деле это делает Нора. Мне не нравится эта игра, и Нора в курсе этого, но она опять меня убедила. Все-таки я думаю, что по сравнению с враньем Додо ее обман все-таки довольно безобидный и даже добрый.

Нас запихнули на четвертый этаж, моя комната оказалась маленькой, меблированной самым необходимым и в самом что ни на есть мещанском вкусе. Но, по крайней мере, она теплая. Единственная проблема – постельное белье в крупную клетку, я не могу на таком спать. Позвоню на ресепшен, должно же в этом отеле найтись однотонное белье, я готова заплатить за это любые деньги. Потому что не хочу рисковать, не хочу, чтобы такая мелочь испортила мне настроение.

Когда мы ехали на такси от вокзала к отелю, тесно прижавшись друг к другу на заднем сиденье, мне снова вспомнился день рождения Додо, когда ей исполнилось одиннадцать лет, и я смягчилась и расслабилась. Может быть, я так люблю вспоминать о том празднике еще и потому, что до моего позора тогда оставалось всего несколько недель и тот день стал для меня символом беззаботности и добра, – я не знаю.

Ровно две недели, как мы жили в Пиннеберге, и моя дружба с Додо и Норой, естественно, только начиналась, мы еще побаивались друг дружку. Я помню, как обрадовалась, когда Додо меня пригласила, помню и их реакцию – Старика и Сюзанны – восторга они не выразили. «К маленькой Шульц? С ночевкой?» Это был первый и на долгие годы последний раз, когда я ночевала не дома, но тогда я об этом еще не догадывалась.

Приглашены были только я и Нора, больше девочек при всем желании в тесной комнате Додо не поместилось бы. Фрау Шульц положила для нас на пол матрацы, Додо тоже спала не в своей кровати, а легла рядом с нами. До этого я была на многих днях рождения, с тортами, битьем горшков, бегом в мешках, но вечеринка у Додо – это было нечто особенное.

После обеда мы поехали в Гамбург, в кино, вместе с мамой Додо. «Каникулы монсеньора Юло», глупость и дрянь, как сказал бы, возможно, Старик. Додо с большим удовольствием пошла бы на «Easy Rider»[4]4

«Easy Rider» – «Беспечный ездок» – фильм американского режиссера Дениса Хоппера (1968 г.).

[Закрыть] он как раз шел тогда, и в классе много о нем говорили. Додо находила Питера Фонду улетным, его фото долго висело у нее над кроватью, наверное, из Нориного «Браво», но детей на этот фильм не пускали. Я была тогда в кино в третий раз, у Норы едва ли было больше опыта по этой части, зато она с родителями каждый год ездила в Гамбург на рождественские елки.

Нам было так весело в кино, мы могли до бесконечности гоготать над проделками потешного тощего человечка. На маму Додо на обратном пути напала икота. У них дома нас ждала самодельная пицца, у нас на севере по тем временам – экзотика, и еще сладкий лимонад, а на десерт – три разных сорта мороженого «Пища богов» – зеленое, красное и желтое, ничего из этого Сюзанна никогда мне не позволяла, а когда около половины одиннадцатого мы пошли спать, то утащили с собой еще тарелку арахиса и целую коробку кошачьих язычков, чтобы продолжить пиршество в постели, и не чистили зубы в тот вечер. На коробке были изображены три кошки с шарфиками на шеях – розовым, голубым и желтым. Две из них сидели, нежно прижавшись друг к другу, а третья пристроилась рядом и умывалась. И Нора сказала: «Это я, это ты, а это ты». И я была та, которая умывалась.

Додо получила в подарок от мамы транзистор, и он играл весь вечер, даже когда мы ели. Фрау Шульц подпевала, она знала все песни и совершенно ошеломила меня, потому что ни капли не походила на Сюзанну или фрау Тидьен. Когда она уронила стакан, то воскликнула: «Блин!» Нора и я переглянулись и испугались, но ни Додо, ни ее брат никак не прореагировали на это слово, очевидно, у них оно было в ходу.

Транзистор мы потом взяли в комнату Додо, и, когда зазвучал медленный шлягер, Додо устроила нам большое шоу. Массажная щетка служила ей микрофоном, она танцевала и пела, прижимая к груди подушку и покрывая ее поцелуями. Нора и я сидели на матрацах в ночных сорочках и так смеялись, что роняли изо рта кошачьи язычки.

Потом мы, топоча как слоны, кружились по матрацам, подбрасывали вверх арахис и ловили его ртом. Я чуть не подавилась, потому что не могла прекратить смеяться. Никогда еще в жизни мне не было так весело. Весь день получился таким беззаботным, таким классным, я хохотала и хохотала, не в силах остановиться и едва не задыхаясь от хохота. Они начали барабанить мне по спине, мы клубком повалились на ковер и завизжали, потому что рухнули прямо на арахисовую кожуру. И никто не пришел, и не стал нас ругать, и не ворчал, что уже поздно.

Позже мы улеглись рядком. Они положили меня в середину, и мы решили, что не станем спать до полуночи. Мы говорили о мальчиках из нашего класса, какой из них самый лучший. Нора обижалась, когда Додо кричала: «Ты выйдешь за Пикеллотти!» – а меня снова охватывал приступ хохота.

Мне было непривычно лежать так тесно зажатой между ними обеими, но я находила это восхитительным, и мне было комфортно и уютно. Наверное, я уснула первой, во всяком случае, так утверждала Додо наутро, когда мы в перемазанной шоколадом постели поедали хлеб с вареньем и делили последний арахис, а транзистор играл снова.

Когда Нора спросила, можно ли ей взять коробку из-под кошачьих язычков, потому что ей очень понравились кошечки, Додо ответила не сразу. Конечно, она охотно оставила бы коробку себе, я и сама бы от нее не отказалась, но никогда не осмелилась бы об этом попросить. Кроме того, там еще лежало последнее печенье, потому что вечером мы поделили все, а одно осталась. Нора заметила, что Додо медлит. Тогда она согнула руку, закрыла лицо локтем и притворно зарыдала: «Мяу, мяу…»

Додо взяла последний кошачий язычок, дала с одного конца откусить мне, с другого – Норе, а потом запихала оставшийся жалкий кусочек себе в рот. Потом протянула Норе пустую коробку, подмигнула мне и сказала: «Теперь ей будет где хранить любовные письма Пикеллотти. Понимаешь?» И меня снова охватил приступ хохота. Кусочек кошачьего язычка растаял у меня на языке, и я восхищалась Додо, ее щедростью и тем, как она держала себя. Собственно, она поставила меня в позу победительницы. Я почувствовала себя вознесенной на пьедестал, с высоты которого наблюдала и за попрошайничеством Норы, и за болезненной жертвой Додо, но, несмотря на это, оставалась причастной к их тайне.

Мы давно знаем друг друга, об этом я думала еще в такси, когда справа чувствовала Нору, а слева Додо, мы мчались по чужому городу и обменивались ничего не значащими фразами: «Гляди, гляди-ка!» или «Ты когда-нибудь видела нечто подобное?». Или: «Ха! Китаец!» – а на поворотах валились друг на друга и нарочно напирали и хихикали. Точно так мы вели себя в детстве, в машине, когда Норина мама или Сюзанна встречали нас после школьного вечера. Мы выросли в одной атмосфере, делили так много, так много пережили вместе. Мне спокойно в их обществе, всегда, и сегодня тоже. Я знаю, что нужна им. Что они интересуются мной и понимают меня, несмотря на все мои капризы и закидоны. Потому я неожиданно решила, что могу им все рассказать. Кому, если не им.

Додо

Этот город – неудачный набросок, я заметила это с первого взгляда. Холодно, мрачно, удручающе. И повсюду это чертово средневековье. А в Италии сейчас еще тепло, по крайней мере днем. Мы могли бы сидеть на улице в одних пуловерах и греться на солнышке. Но нет, если уж мы едем куда-нибудь путешествовать, то должны выбрать город с уникальными культурными ценностями, чем-нибудь знаменитым и познавательным, чтобы заодно пополнить свое образование, внести, так сказать, в реестр и подшить в папочку.

Вот и отель. Первые, на кого мы наткнулись в жалком, уставленном пыльными пластмассовыми пальмами коридоре, стала компания монашек. Мне уже одного этого хватило бы, чтобы тут же отчалить. Христовы невесты. Тошниловка.

А сейчас мы гуляем по старому городу, Нора с путеводителем впереди. Плетет что-то насчет всемирно известной церкви с позднеготическими хорами, которую мы должны осмотреть утром. Под промозглым ветром я совсем задубела. «Может, пойдем в тепло? – предлагаю я, пытаясь придать голосу ангельскую кротость. – Полагаю, здесь должен быть более-менее приличный камбуз?»

Зря я упомянула о камбузе. Она тут же принялась трындеть о своем первом и единственном турне под парусом вместе с Ахимом. Тогда они были помолвлены. Помолвка – о боже! Это то, что делают ради подарков. Впрочем, мне без разницы.

Шкипер – Нора любит это слово – приятель Ахима по учебе, заимел какие-то связи с яхтсменами на Боденском озере. При нем была подружка, и конечно же они беспрерывно делали все что хотели, и им было плевать, видит и слышит их Нора или нет. Мне, впрочем, на их месте тоже было бы плевать. Разумеется, Нора ждала, что и Ахим при первой возможности набросится на нее, ведь это было их первое совместное путешествие без Папашки и Мамули, и обстоятельства складывались лучше некуда – десять дней взаперти на двух квадратных метрах!

Но Норины эротические фантазии обернулись горьким разочарованием. Уже в первый день Ахим так обгорел на солнце, что только прятался в тени, а главное – и помыслить не мог о том, чтобы кто-нибудь его коснулся. Ночами его мучил озноб, и она твердо решила во что бы то ни стало доставить его к врачу, потому что с солнцем не шутят. Но Ахим был храбрец. Дни напролет он держал себя в руках и молча страдал. По ночам он линял от нее в камбуз, чтобы не шокировать Нору своим обожженным телом. Она до сих пор полна сострадания, и ей и в голову не приходит, что с солнечным ударом Ахима и его ночными что-то могло быть не так.

Зато эту историю она готова рассказывать бесконечно. Мы с Клер позволяем ей – пусть болтает, ей надо выговориться. Тем временем мы заруливаем в какой-то кабак и заказываем белое вино. В нашей традиции в первый вечер отмечать встречу шампусиком, но Клер сказала, что в этом шалмане нет ничего приличного, а уж она в этом разбирается, будь спок, они с Филиппом, когда еще вместе жили в Мюнхене, вино не просто подавали в бутылке, а декантировали, уссаться можно.

А Нора между тем все не затыкается, несет про свой круиз на Боденском озере – просто высший класс, крю (то еще словечко). Стоял штиль. Во всех отношениях, сказала бы я. На два дня они зависли на австрийской стороне, в дыре под названием Хард. Вечером Ахим в одиночку совершил вылазку на берег и, как видно, здорово заложил за воротник, так как вернулся на борт только утром. Нора его оправдывала. Ахим, мол, представлял себе это путешествие иначе и страшно терзался, что его ожидания не оправдались. Вот и пришлось ему топить свое разочарование в абрикосовой водке.

Только я хотела открыть ей глаза, как подоспел наш заказ. А я чуть не рассказала ей, как в ту самую ночь мне кто-то названивал из дыры под названием Хард. Кто бы это мог быть?..

Нора

Неужели я действительно так часто вспоминаю историю нашего путешествия на яхте? Почему Додо так ехидно ухмыляется? Мне надо следить за собой, чтобы не повторяться. Помнится, я терпеть не могла, когда отец Ахима без конца рассказывал одни и те же анекдоты из эпохи нацизма.

Но в глубине души я знаю, что думает Додо, да и Клер, возможно, тоже. Что Ахим нарочно обгорел так сильно, потому что его мучили сомнения и страхи. Это касалось и меня, и нашей предстоящей свадьбы, и его профессионального будущего, ведь он собирался поступить на работу к Папашке. Конечно, тогда мне это тоже приходило в голову, но я никогда с ним это не обсуждала. Я просто не торопила его, запаслась терпением, ни в коем случае не хотела давить на него, я ведь любила его сильнее всего на свете, хотя от нашего первого совместного путешествия ждала гораздо больше.

За исключением короткого промежутка, я всегда с удовольствием спала с Ахимом, с самого начала. Чего скрывать, перед первым разом я побаивалась, но, слава богу, все прошло совсем иначе, чем за год до этого, на школьной турбазе в Везерских горах, с неким Флорианом, или как там его звали, я даже фамилии его никогда не знала; он был наш ровесник и приехал со своим классом из Аугсбурга.

Не очень радостное событие, моя дефлорация, я выпила слишком много «Чинзано бьянко», модный тогда у нас напиток, иначе ни за что бы не позволила этому парню затащить себя под куст. От него исходил какой-то необычный запах, а его поцелуи были влажными и удивительно холодными, а потом все случилось как-то быстро и больно. Во всяком случае, я не испытала никакого удовольствия и потом думала, что же Додо находит в этом такого улетного, врет наверное. Кроме того, как мне тогда показалось, я, наконец, поняла, почему Папашка с Мамулей сделали только меня.

Я почувствовала большое облегчение, когда на следующий день этот тип уехал вместе со своим классом. К счастью, он не спросил моего адреса, я ни в коем случае не хотела видеть его снова, вся эта история казалась мне всего лишь неприятностью. Но он хотя бы использовал презерватив, хотя эта резиновая штука мне совершенно не понравилась. И все-таки я прошла через это, догнала Додо и могла некоторое время спокойно почивать на лаврах.

Пока не появился Ахим. Он был первым, с кем я действительно хотела, с первого момента. Между нами пробежала искра, как он говорил. И после той ночи в Харде, когда он пропадал до утра, все мои опасения быстро прошли и сменились блаженством. Он преодолел свой небольшой кризис, кожа его зажила удивительно быстро, потому что я лечила ее обезжиренным творогом.

Втайне я надеялась, что мы прервем путешествие и заночуем где-нибудь в отеле, и я представляла себе это – чуть-чуть – как нашу первую брачную ночь, но он об этом даже не заикнулся. Мы тронулись в путь с рассветом и мчались назад без остановок, у всех, кроме меня, были права, и поэтому за руль садились по очереди. Его приятель со своей подружкой были из Итцехоэ и торопились на чей-то девятнадцатый день рождения, кажется, и еще спорили, должны ли они ради Ахима заезжать в Гамбург, потом нас обоих высадили в Пиннеберге. Была среда, и Мамуля с Папашкой уже ушли на собрание Ротари-клуба в Штумпфен-эке, откуда никогда не возвращались раньше одиннадцати. Ахим затащил чемодан в дом, он выглядел ужасно усталым, и я сказала, что ему надо отдохнуть. Он лег в мою постель, я отправилась под душ, а потом я пришла к нему и горячо его поцеловала.

Когда потом он ушел, я была счастлива. До одиннадцати оставалось совсем немного, а он должен был ехать поездом в Альтону. Свои вещи он оставил у меня в комнате, потом он собирался за ними заехать на своем «фольксвагене». Мамуля лишь взглянула на них на следующий день и, конечно, все поняла. Но ни она, ни Папашка не сделали ни единого замечания, только спросили, все ли у меня в порядке. Я только рассмеялась, потому что была на седьмом небе. Каждый день я встречалась с Ахимом в его маленькой комнатке в Альтоне, вечером он привозил меня на последний поезд, а два месяца спустя мы поженились.

Все-таки жаль, что в наш первый вечер так и не нашлось приличного ресторана, кажется, здесь они закрываются слишком рано. Если бы мы поехали на юг, этой проблемы не возникло бы, Додо, ты была права. Еда – чуть теплая, сервис – убогий, кроме того, слишком жарко, но мы не позволим испортить себе настроение. Даже Клер выглядит веселой и раскованной, хотя почти ничего не ест – она невероятно дисциплинированна, когда дело касается фигуры. Додо, напротив, метет все подряд, включая десерт. Но она всегда ела много и с аппетитом, она вообще – человек чувственный, наделенный талантом испытывать любое наслаждение в полной мере, что достойно зависти. Но мне ли жаловаться? Жизнь обходилась со мной слишком хорошо. До сих пор, во всяком случае.

Сейчас мне так радостно, я так благодарна всем, что просто не могу молчать. Я беру свой бокал и смотрю на Додо и Клер. Лицо Додо кривится презрительной ухмылкой, она не выносит тостов, это я хорошо помню.

– Знаете, – начинаю я и внезапно запинаюсь. Как найти подходящие слова, чтобы выразить, что я чувствую? – Я благодарю вас обеих, – говорю я, – за тридцать лет доверия, любви и дружбы.

Они уставились на меня, вдруг стали серьезными, а мне весело. Но при этом и немного страшно. Почему они ничего не отвечают?

– Простите, если я снова впадаю в сентиментальность. Наверное, это все вино…

– Все в порядке, – говорит Клер.

Додо уже опрокинула содержимое своего бокала – одним залпом и подливает себе еще. Почему она не смотрит на меня? Я знаю, о чем она сейчас думает, о том долгом перерыве в наших отношениях. Но эту тему мы давно закрыли, мы же начали все с новой страницы тогда, когда стояли, крепко обнявшись, в дверях ее квартиры, пока младенец не заплакал. Маленькая Фиона. Собственно, это она соединила нас.

Додо тогда дошла до ручки. Я знала от Клер, что отец Фионы промелькнул лишь коротким эпизодом. Правда, он регулярно платил Додо алименты – но не более того. Место она потеряла: беременность протекала тяжело, и она неделями отсутствовала на работе. Жила на пособие по безработице, разумеется, едва сводила концы с концами. Квартирка крохотная. Ни денег, ни помощи – ничего. Брат, подозреваю, что-то подкидывал ей, да и мать тогда еще была жива, она прикрывала Додо, как могла, но она могла не много – видит Бог, фрау Шульц тоже не ела на золоте.