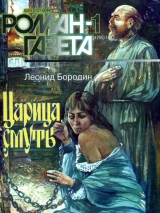

Текст книги "Царица смуты"

Автор книги: Леонид Бородин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)

Изловчились бесы, плеснули огня в глаза, зашаталась Марина, руки опору ловят. Но странное дело! Вот уже близко Крымская башня, а громы и молнии теперь не над башней, а над Волгой. Когда же до угла дошла, бесы за Волгу отступили и с досады, видать, там-то и распоясались в безобразии: где-то за Царевой протокой вспыхнуло желтым пламенем сухое дерево, а меж громами тем временем слышится иной гул, и не с волжской стороны: глянула из-под руки вправо – так и есть, от Пречистенских ворот до Троицкого собора толпой казачье, стрельцы, монахи, шапками машут, славу орут Марине, царице московской, пред которой отступились бесы поднебесные. А вот и атаман отважный Иван Мартыныч спешит по ступеням на прясло Крымской башни, взбежал, запыхавшись, хватает руку Маринину, вверх вздымает, а толпа, теперь уже не менее двух или трех сотен, с холопским воем перекатывается под башню, и рев ее заглушает громовые рокотания из-за Волги.

– Ай да царица! – кричит в ухо Заруцкий. – Ну, удружила! Да как же это ты надумала-то? Как отважилась? Глянь на народишко! Да им теперь и сама Москва нипочем! Ну, спасибо! За час удвоила войско мое!

Под руку ведет царицу к спуску, бережно и торжественно поддерживает на ступенях, толпа ревет и расступается широким проходом. Где земля сыра от дождя слабого, где глина скользкая, на те места летят-стелются однорядки казачьи, а то и шубейки с мехом…

– Улыбайся, царица… – шепчет Заруцкий, и она улыбается, с удовольствием втаптывая в грязь тряпье казачье.

Какая-то дума, однако ж, тревожит Марину. Там, на прясле еще, когда на желтые воды глядела, отчего вдруг сердце защемило пуще прочего?… Ах да! Вот что подумалось: течение неостановимое, вечное – оскорбительно оно душе человеческой, по крайней мере ее душе, как смеет что-то быть вечным, что-то, чему ни жизни, ни души не дано, одно только существование бессмысленное – но вечное! Справедливо ли?… Глупо так думать, а может, и грешно, но отчего же думается, почему боль, и обида, и желание нелепое пресечь, прекратить, чтоб не смело быть само по себе, без отношения должного к делам великим, чтоб если существовало, то единственно по повелению и дозволению, чтоб трепет имело, как всякая тварь Божия, что обречена трепетать пред волей Всевышнего?…

Только дай волю думе досадной, одна другую рождать начнет. Что рек! А если толпа, к примеру. Она ведь не есть просто число. Число само по себе, оно изменению подвластно, а толпа – не она ли и есть самое вечное из всего вечного? Сей миг в сем месте толпа орет осанну ей, Марине, но в сей же миг где-то в другом месте такая же толпа стелется под ноги Михаилу Романову или Сигизмунду, Карлу или Фридриху, и всяк, так же как и она, Марина, от той толпы зависим, а толпа сама по себе, как ртуть, перетекает с плоскости на плоскость, из одного времени в другое – нестрадательна и неуничтожима…

У крыльца митрополичьих покоев царицыны бабы и девки с зареванными, а теперь сияющими рожами, патер Савицкий с красными от волнения пятнами на безбородом лице, донцы-стража обнаженными саблями салютуют царице, боязливо косясь на Заруцкого. В стороне от крыльца – увы! – видит Марина и Олуфьева. Лишь на миг стыкуются взглядами, уныл ликом боярин, взгляд его пуст, прежних чувств будто и не бывало – чужой. Но. Марина сей переменой ничуть не задета, скорее наоборот, будто от долга тяжкого избавлена.

А на верхней ступеньке, конечно же, Барбара Казановская, ей плевать на следствие поступков Марины, на все, отчего ну просто иссиял от бровей до усов атаман Заруцкий, одно важно для верной фрейлины – ее бедная пани рисковала жизнью и, слава Господу, ныне жива и невредима. Однако ж особенность момента тоже понимает и потому воздерживается от причитаний и объятий, но чинно перенимает царицу от Заруцкого, распахивает перед нею дверь и под руку уводит в покои.

Сбросив кику с головы, Марина спешит в молельню, не терпится остаться одной, новая, чистая и честная исповедь вызревает в душе, дело только за словами. Она уверена, слова явятся, и не пастырю-посреднику они предназначены, а напрямую Великой Заступнице своей, Пресвятой Деве Непорочной. После нынешнего позорного уступления сил сатанинских нет более сомнения в успехе дела, Божьего дела, в коем призвана быть всего лишь соучастницей, и посему обязана наперед отречься от стараний и попыток своей волей и своим умом вмешиваться в тайну неисповедимости путей Господних, терпение и доверие – вот ее работа и испытание непростое. Суров Господь, но милосердна и сострадательна Матерь Божия, Она поможет исполнить завет, укрепит…

А за окнами и за стенами не Смолкает рев толпы, Заруцкий, случаем пользуясь, вечевание устроил. Дикий обычай дикого народа – глотку драть на площадях, где искусство в том, чтобы дать быдлу ярость звериную в реве источить, а потом подчинить себе лестью хитрой, словом весомым да посулом щедрым. Что быдло! А шляхта ее одноплеменная лучше ли? Дикий и глупый обычай, но, став царицей, Марина намерена узаконить его, коль в природе он души русинской, зверь лесной и тот потребность имеет глотку драть порой, без особой на то надобности, волки например, наслушалась воя ихнего что в Дмитрове, что в Калуге… В водном Самборе волчий вой тоже не диво, но в Московии – сколько раз мороз по коже, словно не волки вовсе, но сама земля вопит о чем-то неизбывном, что чужому разуму не для понимания, но в намек и в предупреждение…

Голос Заруцкого уже в прихожей, его радостный и требовательный рык сплетается в одну веревочку с причитаниями Казановской, которая валит на атамана вину за чудачество Маринино. Препираться будут, пока терпение у Заруцкого не лопнет, пока не гаркнет ошалело, тогда Барбара струхнет, как всегда, и уступит… Марина не ждет, выходит из спальни и просит (а в действительности велит – это она умеет) подняться атаману в приемную комнату, что рядом со спальней, где с момента переезда из воеводских хором никого еще не принимала. И комната не обставлена, Марина против – трон запретила перетаскивать, да и нелеп был бы он в сем месте – и вообще более никаких приемов, иной образ жизни задуман и обещан Господу.

Давно Марина не видела таким атамана. Орел орлом! Грудь его богатырская впрямь колесом, зрачки черные черного огня полны, и росту будто полголовы прибавилось.

– Ну, царица, – отчего-то шепчет атаман многозначительно, склонясь над ней, как коршун над птенцом, – теперь все скоро, нынешнее лето – наше! Насиделись в Астрахани, самое время поближе к Москве подбираться.

Марина отходит, садится на лавку под окном, сама как бы в тени, Заруцкий на свету, солнце как раз проглянуло из-за последней тучи, уползающей за Волгу, из высокого оконца луч прямо в лицо атаману – но даже не щурится, тонет солнечный луч в черноте глаз казацких.

– Четырнадцать стругов да два насада готовы хоть завтра! Двадцать тысяч с Иштареком пойдут левым берегом, черкасы правым, мы с тобой, с донцами моими и большим нарядом – по воде. В Самаре-то, весть имею, всего пять сотен стрельцов приказа Пальчикова, и те не в Самаре, а на Усе острожок ставят, пушек больших совсем нет, моему войску они не воспротивятся, отдадут Самару, а там посмотрим, на Казань ли идти или на Дон перебираться. И еще одна добрая весть, царица. Атаман Верзига бумагу прислал, что с Пошехонья и Белозерья сбираются ко мне казачки числом до трех тысяч, а сколько еще отрядов казачьих по Руси рассеялось! Куда им податься, как не ко мне? Не дружила ты последние дни, извини уж, от твоего царского имени грамоты разослал аж до литовских, земель. Литовцы опять же, Лисовской, помнишь его, большую силу набрал, теснит Романова, сказывают, под Брянском уже. Поляки Филарета не отдают, значит, замирению не бывать. Все нам на руку, царица…

Ах, лучше бы Марине не слышать этих стратегий пустых, снова, как прежде, в душе сомнения и маета: ну чего стоят все расчеты атамановы, когда не сегодня-завтра Хохлов объявится под Астраханью, словно забыл Заруцкий про терскую измену. Так и хочется напомнить и охладить… Но сказала же себе, что более нет ее участия в делах и планах, что одним полаганием на волю Божию жить обязана, что в строгом соблюдении сего обязательства залог успеха, что воля Божия не в стечении обстоятельств проявляется, но вопреки тому, едино вера требуема неукоснительная, сомнений в душу не допускающая.

А Заруцкий говорит и говорит, но теперь уже все мимо, нет Марины ни в комнате этой, ни в Астрахани, ни на Руси – в Кракове она, во дворце королевском, нет, лучше в Самборе, да, вот идет она по аллее дубовой, по леву руку – тихий синий Днестр, а по праву руку рядом с ней застенчивый и милый юный пан Конашевич – то весна или осень? Не вспомнить, значит, пусть весна. Строен и высок пан, Марина ниже плеча его. О чем говорит он? Уж во всяком случае, не о том, о чем хотел бы. Беден род Конашевичей, точнее, не столь богат, как надобно отцу Марины, ясновельможному пану Юрию Мнишеку, потому речь юного шляхтича – о делах украинских, коими увлечен без меры. Голос его приятен слуху Марины, но отнюдь не тема. Шляхтичу искать славу в разбойной провинции – безнадежен! Так думает Марина. Но как мил…

Тут бы и остановиться в думах, потому что стоит только вспомнить, что когда-то безнадежный пан Конашевич ныне зовется гетманом Сагайдачным, что пятьдесят тысяч сабель он мог бы двинуть с Днепра, не страшась оголить тылы, и тем без труда устроить правильным образом дела московского престола… Стоит только вспомнить… Но вспоминать не нужно, тем более что оба письма Марининых в Сечь остались без ответа, хотя, когда писала, не столь худы были дела ее.

Заруцкий меж тем хвалится, как с ногайцами набеги чинит на посад, лазутчиков Романовых отлавливая, страх нагоняя на астраханское быдло, что провианту для войска заготовлено в избытке, хотя и пришлось при том потрясти не только астраханских купцов и маркитантов, но и бухарских и кызылбашевских, что иных хитрых да вороватых только через дыбу и удалось склонить к разумению, кроме тех, кто подох прежде. У Марины счет к астраханцам поболее атаманского, но злорадству своему противится, неуместны дурные чувства, нельзя им волю давать, душе мир надобен. Но, слава Господу, Заруцкий о другом уже – что насад для царицы готовят мастера-ладейщики, каюты стругают в нутре насадовом, лестницы и помост тронный с вымпелами и хоругвями, по пять пушек большого наряда по бортам, ахнет Волга-река.

Нет мочи терпеть бахвальство атаманово. Словом ласковым хвалит и благодарит Заруцкого за верность, но кривится лицом, недомогание изображая. Атаман чуток, позволяет себе лишь плеч ее коснуться да сжать слегка. У порога поклон шляхетский – и наконец-то одна! Только отчего-то в молельню идти уже не хочется. Спешит в спальню к поставцу, где хранится шкатулка русинского серебра, подаренная Марине калужанами в день рождения царевича взамен другой, бесценной, отнятой людьми Шуйского после убиения царя Дмитрия и невозвращенной вопреки договору по освобождении из ярославского плена. В шкатулке письма царя Дмитрия к Марине в Польшу, там же дневник Марины, где ее собственной руки мало, больше отца Антония, писавшего под ее диктовку; еще там письма Сигизмунда и папского нунция Рангони, письма Сапеги, Рожинского и Дмитрия Тушинского и много еще чего там… Марина писем не перечитывает, перебирает только, какие-то подолгу держит в руках, другие швыряет на пол, едва взглянув, не по почерку – на ощупь узнает уже каждую бумагу…

Сейчас вот в руках письмо царя Дмитрия, что передано было ей в Кракове царским послом Афанасием Власьевым. Этот Власьев… Господи, как трепетала пред ним Марина! Угрюмый бородач с жирным лицом, с маленькими глазками, завешанными пепельными бровями, с голосом полусонного медведя – он был для Марины образом той огромной и таинственной страны, властвовать которой ей было наказано свыше. Ужас, какой испытывала перед Власьевым, был все же сладким ужасом, словно не властвовать готовилась, но отдаться во власть могучего чудовища из сказки со счастливым концом. Грубый мужлан с не всегда расчесанной бородой, нагло грубивший не только панам, но и самому королю, он только свои правила признавал, будто иные – пустое баловство, не достойное ни уважения, ни внимания. И потом, когда во время церемонии сватовства по его небрежному повелению у ног Марины словно сами по себе из ниоткуда стали объявляться подарки, каких ни одна польская королева не получала, когда казалось, что не будет им конца, Марина помнит – вдруг страх в душе, что все это сон, что в жизни так не бывает, что если не остановить движения рук мрачного бородача, коими он будто из бороды являл ей неслыханные богатства, тогда уж точно сон, и она (Боже, какая была глупая!) почти что прошептала: «Хватит!» Но когда, словно во исполнение повеления, поток шелков, парчи, серебра, мехов прекратился, Марина совсем по-детски рассердилась на себя за то, что остановила чудо, прервала сон, и бурчание Власьева, грубая речь русинская, восхищенно-завистливые ахи толпы вокруг – все это едва не повергло ее в слезы, особенно выражение лица отца-воеводы. Он будто тоже только теперь, сию минуту поверил в реальность того, что сам же и задумал когда-то, а ранее всего лишь тешился случайным раскладом карт в колоде судьбы, не слишком полагаясь на удачу.

Да, Марина помнит то удивительное смешение чувств – радости, злорадства, обиды и еще чего-то, чего не назвать. Они же все, от короля до последней фрейлины, видели в ней свою козырную карту. Все! Отец получал серебро и северские города, король – мир с Москвой и союз с ней же против шведов, Рим – унию, небывалый шанс привести в лоно римской церкви великую страну – оплот православной ереси в мире – и все это благодаря ей, Марине, потому что сумела завоевать сердце… очень нужное всем сердце… И когда пели Veni Kreator! – всяк славил Господа за свою удачу, ей же, Марине, будто бы уже ничего более и не вменялось в задачу, кроме как исполнять обязательства по отношению ко всем, кто поставил на нее карту. Никто за нее не радовался. Каждый радовался за себя.

Тогда-то, это она тоже помнит, взглянула Марина внимательно на хмурую рожу царского посла, окольничего Афанасия Власьева, и подумала о том, что, судя по этой роже, тьма сюрпризов ожидает всех, кто в сей момент тешит душу скорыми успехами в земле Московской, что и сама она более не должна чувствовать себя шляхтянкой, но царицей московской, а это иной интерес, и он может однажды не совпасть с интересами тех, кто сегодня столь щедр похвалами ее намерениям. А когда, на коленях испросив благословение короля, с колен поднялась и увидела красные пятна ярости на пухлых щеках Власьева, ярости его не испугалась, но обрадовалась оттого, что одну тайну русинской души отгадала вовремя: для них, по польскому пониманию дикарей и вероотступников, что Великая Польша, что Великий Рим – все едино шелуха мирская, что известна им такая цена себе, каковую прочие народы и вообразить не сумеют, что, став царицей московской, приобщится она к чему-то столь же необъятному по замыслу, как сама Московия, у которой, как она помнит карту, восточных границ вообще нет – можно ли понять такое! Помнится даже, как вообразила себе Русь-государство. Москва и все то, что известно Европе, – пусть только голова льва или медведя или другого какого чудовища полусонного, а туловище его необъятное Европе и невидимо вовсе, как невидим, а только прозорливым оком угадываем восток со стороны западной. Цену русичи, похоже, себе знают, но что проку с цены, если она не заявлена? Не ей ли, Марине, промыслом Божиим суждено…

Вот! Ведь были же эти думы! С самого начала были. Не просто властвовать собиралась. Властвовать нехитро, когда уже имеешь власть над сердцем и душой царя и супруга. Подлинной, великой славы хотела народу и государству. Правда, надеялась тоща, папским нунцием убежденная, что умными действиями сумеет обратить народ русинский в римскую веру, и с подлинным образом Господа в душе дикий народ этот явит миру силу свою и разум, просветленный истинным вероучением. Но недолго пребывала во власти сих иллюзий. В первые же дни в Москве усомнилась, а потом и вовсе разуверилась: не нужна истина народу, который отвергает длань Господню с даром незаслуженным. Сейчас, на краю бездны, более, чем когда-либо, верует, что именно через нее, слабую и недостойную, являл Господь случай Московии обрести покровительство Небесное. Но не приняли! И даже сроку себе не позволили для посмотру и пригляду. Так и быть по сему! Ее же, избранницу и страдалицу, Господь не оставит, и она еще будет молить Всевышнего, чтоб не был слишком суров к врагам ее и Его, чтоб явил милость и оставил им время для покаяния.

Душны ночи астраханские. Как только объявились москиты, окна завесили материей тончайшей, но в том ни от москитов, ни от духоты нет спасения. Казановская раздобыла травы неизвестные и зловонные, разложила в подносы, запалила по углам спальни. Комарье от них в очумении к потолку кинулось, но и для человеческого чувства запах недобр, и часу не прошло – боль в голове и тошнота, как от угара.

Казановская уносит травы, призывает Милицу, вручает ей большое опахало, освобождает от материи одно окно и велит покоевке махать усердно, чтоб ни один комар не влетел, сама же с другим опахалом, поменьше, вздыбленной ослицей носится по спальне, сгоняя к окнам дым и смрад от спаленных трав. И так по два, по три раза за ночь. Утро приносит свежесть, тогда только и удается поспать спокойно.

Пробуждение тягостно и безрадостно. После завтрака Марина идет на прогулку. С той страшной грозы путь у нее один: по пряслу до Крымской башни и назад, словно нет других путей, а только этот, проверенный и испытанный, будто если суждено ей увидеть доброе знамение, глас услышать благословляющий – так только тут, на крепостной стене, в том месте, где доблестно подтвердила веру свою перед бесовской напастью. Заруцкий, правда, тоже доволен каждодневным появлением Марины перед людьми, она же спокойно признается себе, что хотя и устранилась от всяких дел, но если ее явление на стене способствует поддержанию казацкого духа так почему бы и нет, в том тоже можно усмотреть добрый знак, коли ее личное желание по совпадению благоприятно для дела.

Заруцкий в последний раз был уже не столь бодр и кичлив. Рассказывал-жаловался, что ворье астраханское голову подняло, стрельцов на бунт сговаривают лазутчики Одоевского; что юртовские татары побили его людей на ахтубинских учугах, самые прибыльные учуги ими захвачены; что Тереня Ус своих казаков-волжан подначивает, чтоб на Яик уходить, с Иштарековыми мурзами заигрывает, с Валевским пьянствует, троицким монахам бесчинства творит; а на посаде лавки позакрывались, ряды торговые пусты.

Марина верна себе и тем довольна. Жалобы Заруцкого ее не трогают, более того, приучилась слушать и не вникать, поскольку, что б атаман ни говорил, как бы ни виделись ему дела, все одно не дано ему высшего понимания, глаза его казацкие по земле шарят, но сколь худо б на земле ни было, мимо земной правды есть правда Небесная, а чтоб увидеть ее, иное зрение надобно. Теперь уже никак по-другому и быть не может: худо к худу, и когда темень кольцом сомкнётся над головами и душами, когда страх и отчаяние сожмут горло так, что только хрип да стон, когда самый последний из верных изуверится и отшатнется – вот тогда-то… Теперь только так! И пусть все свершается скорее… если это возможно без посягательства на Высшую Волю… а еще правильней – и о том не думать, чтоб думой не искушаться и не искушать… Был путь, было его начало и продолжение, а мир в душе – это правильная дума или дума о том правильном и праведном, что было и увековечено в памяти человечьей, как бы кто ни ухитрялся от памяти этой избавиться. Сегодня она будет думать о торжестве, с каковым прибывала на московскую землю.

Сначала был страх. О том можно вспомнить с улыбкой – ну да, трепетала! Как-то встретят ее, иноземку и иноверку, ревнительные русины? И не только по этикету перешли с ней московскую границу сотни вооруженных рыцарей Речи Посполитой. Впрочем, они-то, забияки и лиходельцы, едва ли чем иным, кроме личной удачи, были озабочены. Марина – не то. Выглядывая из кареты, оглядываясь и не находя ни впереди, ни сзади конца растянувшейся по бездорожью шляхетской конницы, всякий раз успокаивалась дыханием, которое то и дело под влиянием тревожной даже не думы – подумки только вдруг учащалось и помутняло взор. Как потом узнала, оберегали ее от дурных вестей; по пути, еще до границ Московии начались ссоры и драки между русскими людьми Посольского приказа, а их было немало – две сотни, с поляками, и отец-воевода вынужден был суровые меры принимать. Посол Власьев ворчал и капризничал…

В Орше простилась Марина с последним на ее пути костелом. Всплакнули вместе с Казановской и пани Хмелевской, что ехали с ней в карете. (Бедная красавица пани Хмелевская! Умерла от сабельной раны во время мятежа московского ровно через месяц… Но об этом не думать!) За Оршей начиналась Русь. Солнца над Русью не было, оно словно осталось за Оршей. Хмурь, грязь да весенний ветер, сквозь продувающий лучшую карету польского двора, – такова была встреча с Московией. Но только встреча. Двадцатого апреля (сего числа ей не забыть!) в Лубне – первая радость. Михайло Нагой и князь Мстиславский с богатой свитой прямо из Москвы – и тут же коленями в грязь перед невестой московского царя. Ничуть не похожие на кабана Власьева, красавцы-удальцы, разряженные франты, но и воины, с рыцарским восторгом целовали они руку Марины и отца ее, воеводу, без устали хвалили за то, что был ангелом-хранителем будущей московской царицы, а что она дочь его, то даже и в виду не имелось —> дескать, вот наша царица, а вот охранители ее, и только, и не путать, и вровень не ставить. Забыть ли, как передернулись лихие усы отца! Точно так же перекосилось двумя месяцами прежде лицо короля Сигизмунда, когда хам Власьев сделал ей громогласный выговор за коленопреклонение невесты московского царя перед чужим королем!

С того и началось! Что ни город – толпы людей, и не просто посмотр царицы будущей, но радость народная, каковую и понять трудно, с чего бы уж радость такая? Но разве спутаешь подлинную радость с заказной? Архиереи с иконами, полки стрелецкие… Это в Смоленске… Еще не знали, что по договору Смоленск Польше отходит сразу после венчания. Стрельцы, в красных широких кафтанах, с длинными пищалями на плечах, плечами один другого шире, и народ, готовый на руках нести карету хоть до самой Москвы. Потом Можайск… На расстоянии ружейного выстрела от Москвы Марину ждали палатки, издали похожие на дворцы. Здесь Марину приветствовала немецкая гвардия и капитан гвардии французский кавалер Яков Мержерет – красавец и богатырь. Три сотни солдат с бердышами с золотым царским гербом, в красных, фиолетовых и зеленых кафтанах. В сопровождении Мержерета и еще двух капитанов Марина с фрейлинами вошла в палатку-шатер, где ей предстояло ожидать церемонии въезда в столицу.

Здесь, под Москвой, позабыты были все прежние распри между русскими и. поляками. И это она, Марина, привезла с собой мир, разве не так?

Теперь, по прошествии лет и по новому пониманию, готова признать она, что, возможно, причина всех дальнейших неудач заложена была, подобно мине крепостной, жадностью короля Сигизмунда (подайте ему города московские!), нетерпением римской церкви (легко ль целый народ склонить к перемене веры!), легкомысленной уступчивостью царя Дмитрия (нате вам, что ни просите!). И пусть ничего из обещанного (кроме оплаты отцовских долгов) исполнено не было (и не могло быть исполнено – это Дмитрий скоро понял), но оба народа – что русичи, что поляки – оказались в смятение ввергнуты, и взыграли дурные чувства, и возобладало зло над истиной, перемешалась правда с кривдою, и одна она, изменой и воровством отвергнутая царица, по сей день одна она сохранила в сердце своем образ правды, не отступилась, не поступилась ни единым принципом, не уступила обстоятельствам, как дурно они ни слагались год от года. Горда собой Марина!

И сейчас уместно вспомнить, как в ночь перед въездом в Москву призвала к себе патера Савицкого для исповеди, как после мессы и причащения спокойно выслушала наставления патера, напомнившего ей об ее обязательствах перед Польшей и римской церковью, как достойно ответила своему верному духовнику и другу, что памятью не слаба и все должное исполнять намерена неукоснительно по мере сил и возможностей, но при том все же царицей она будет московской, а не польской, и уж ему-то, кому открыты тайники ее души, надобно понимать, что во вред себе действовать не намерена московская царица и если что-то из обещанного может оказаться опасным для ее трона, то сим обещанием поступится не колеблясь. Непривычным был тон Марины, сник патер, глазками забегал, впредь уже не пытался наставлять ее, но верен остался, значит, правоту ее принял…

С высоты крепостной стены город видится жалким, убогим. По сути, так оно и есть. Но отсюда, со стены, он еще видится и беспомощным, безвредным – а вот это уже не так, потому не следует доверять обзору с птичьего полета и, чтоб в обман не впасть, надо непременно опускаться на землю, людям в глаза взглянуть, домам в окна. Да. Кому-то надо… Но не Марине. Ей уже не нужны ни окна, ни глаза – нагляделась! Теперь никак иначе – только сверху! Сейчас где-то там внизу, во дворах, в харчевнях, в конюшнях, в кузницах, на площадях, суетятся и мельтешат людишки, сшибаясь и сговариваясь, что-то замышляют и промышляют, всяк вор и холоп мнит себя участником и вершителем, а иной и вовсе не мнит, медовухи обожравшись, жаждет зверя из себя выпустить – только цель укажи. А над всей этой рванью воронье кружит – хитрые и злобные, им мало падали, им живую кровушку подай, чтоб, напившись, взлететь повыше. Мерзкие! Жалкие! Ненавистные! Марина знает им цену. Знает им цену и Господь, но, не только справедливостью, а и любовью движимый, Он явит такую мудрость, каковая Марине недоступна, в Его мудрости разрешится неразрешимое людьми, впавшими, как дети малые или как звери освирепевшие, в неправду тяжкую. Им, несчастным, уже ни словом, ни оружием самим не освободиться от безумия – только волею Божией…

«Так когда же, Господи!» – стонет Марина и тут же корит себя за нетерпение и дерзость, ведь клялась не искушаться сроками. Лучше вообще не смотреть на город и на Волгу – не надо, лучше туда, в горизонт заволжский, где земля с небом вовсе не сходится… О том, что не сходится, вроде бы все знают, но простому уму успокоительно сие видение, упреждающее напрасное дерзание и тоску по бесконечному. Но кто подвигнут судьбой на великое, тому видимое не помеха, внутренний взор смело раздвигает границу доброго обмана и там, в просторах, дымах и туманах, обретает понимание связей дальнего и ближнего, прошлого и настоящего, временного и вечного. Все происходит тихо и послушно: вздымается полог горизонта – смотри и постигай!

Марина смотрит и видит шатры расписные и толпы людей, нарядных и радостных. Триста именитейших бояр московских полукольцом, за ними царская гвардия, гайдуки, шляхта, полки стрелецкие, казаки. Бояре в глубочайшем поклоне перед будущей царицей, а князь Мстиславский с обнаженной головой произносит приветственную речь от имени царя Дмитрия. Марина взволнована, слов не различает, поражена любовью, коей светлы глаза равно молодых и старых. Конечно, она знает, что хороша, но догадывается, что, будь она и менее хороша, все было бы так же, ибо, видимо, дано этому странному народу редчайшее чувство чистого благоговения к престолу, какового в Польше ее родной не увидишь ни у шляхты, ни у быдла – там вечно ревность, иск да мнительное усов шевеление.

Князь Мстиславский просит Марину сесть в карету, запряженную десятью белыми лошадьми. И шагу не успевает сделать, как двенадцать молодцов подхватывают ее на руки и вносят-подсаживают в карету, обитую изнутри красным бархатом с парчовыми подушками, унизанными жемчугом. Тотчас же двенадцать конюхов в великолепных одеждах проводят мимо кареты двенадцать верховых коней в богатых чепраках и седлах под дорогими покрывалами из мехов рысьих и барсовых, с золотыми удилами и серебряными стременами – личный подарок царя Дмитрия своей невесте. Рядом с каретой появляется отец-воевода на превосходном аргамаке в багряно-парчовом кафтане, подбитом собольим мехом, шпоры и стремена из литого золота с бирюзовыми накладками. В голову поезда уходит тысяча бояр на конях, триста гайдуков с флейтами и барабанами, шляхта по десять в ряд, по бокам две сотни алебардщиков, сзади – запряженная восемью конями, серыми в яблоках, с красными хвостами и гривами, карета с гофмейстершей Казановской и еще тринадцать карет с польской знатью, и где-то в хвосте – несметное войско казачье, которое Дмитрий выслал навстречу невесте.

Вот так въезжала она в Москву, оглушенная барабанами, набатами и хвалебным гулом, пораженная тем небрежением, с каким русины выставляли напоказ свое богатство, не снившееся шляхте. Шляхта была нарядна по-петушиному – так, по крайней мере, рядом с русским боярством и одаренными Дмитрием родичами Марины. Да, пышность церемонии могла поразйть кого угодно. Теперь же, стоя на стене астраханского кремля, Марина пытается отчетливей восстановить в памяти то, что тогда, в тот прекраснейший день ее жизни, хотя и не ускользало от внимания, но прочим как бы заслонено было: толпы простого люда по обе стороны дороги – ведь, почитай, от самого Можайска до Москвы и полуверсты безлюдной не помнится, а селений не столь уж много, значит, со всей земли русинской сходился люд на посмотр новой царицы, забросив дела селянские. Знать, была какая-то особая нужда каждому самолично увидеть и порадоваться… Воистину всей землей, а не знатью только была она признана… А через семь дней – мятеж, и пусть бы только козни Шуйского, но Кремль штурмовала та самая чернь московская, каковая неделей ранее хрипла от хвалебных криков и воплей, браталась с поляками и опивалась во здравие царя Дмитрия. Всего лишь неделей ранее Дмитрий был господином и боярства, и войска, и все было ему послушно не по принуждению, но по воле… За семь дней разве что только самому сатане возможно перекупить души целого царства – нет иного объяснения! Но как и почему попустил Господь?!

Слезы в глазах. Обманывая саму себя, Марина винит в том ветер с морской стороны и спешит в покои, где намерена тотчас же лечь спать – никак иначе от дум не избавиться. Слезы застят взор, на ступеньке прясла Марина спотыкается, подворачивает ногу и, сев на ступеньку, дает волю слезам, расшнуровав сапог, трет лодыжку, притворно охает, но, устыдившись притворства, приказывает себе уняться и, лишь высушив слезы, подымается…