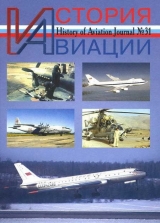

Текст книги "История Авиации 2004 06"

Автор книги: История авиации Журнал

Жанры:

Транспорт и авиация

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)

На восточном побережье Приморья на речке Единке расположен одноимённый посёлок. Он славится самой вкусной питьевой водой. Все знают об этом, потому что в прошлом летали туда на Ли-2 и Ил-14. Но это было в прошлом. И вот как-то в понедельник собираемся потихоньку у себя и после выходных все поочерёдно подходят к графину с водой. Ясно – выходные удались почти у всех, кто не был запланирован в рейсы. Входит комэск. Видно, что ему тоже нелегко. Молча наливает стакан и залпом выпивает. Обводит всех сразу потеплевшим взглядом – видно, как человеку полегчало. И вдруг грозно:

– Кто сказал, что в Единке самая вкусная вода? Самая вкусная вода в эскадрилье в понедельник!

Однако всё когда-нибудь заканчивается, и однажды закончились и мои полёты на Ту-104. Произошло это волею случая после того как я попал в лётно-транспортный отряд завода «Прогресс», который находился в городе Арсеньеве. Сейчас это предприятие знаменито тем, что на нём выпускают знаменитые вертолёты Ка-50 «Чёрная акула» и Ка-52 «Аллигатор». Там эксплуатировали разные самолёты, но так получилось, что после Ту-104 мне пришлось сесть на короткое время в кресло командира экипажа Ли-2. На нём мне пришлось выполнить несколько полётов через всю страну. О впечатлениях первого после длительного перерыва вылета на этой машине стоит рассказать.

Несмотря на то, что на предварительной подготовке была подробно проиграна техника выполнения полёта, отрыв на скорости 130 км/ч показался неожиданным. Машина словно «вспухла» и повисла. Ощущения от полёта отсутствовали напрочь. Смотрю на показания приборов – согласно им мы уверенно идём в наборе высоты на скорости 180 км/ч, что более чем втрое уступало этому параметру на Ту-104, который выполнял набор высоты на 600 км/ч по прибору. Приходит чувство нереальности происходящего, а из глубины подсознания уже начинают проявляться вроде бы давно утраченные навыки. Вскоре всё становится на свои места, и на следующий день, усевшись в пилотское кресло, я испытал такое чувство, словно одел старую, давно забытую, но удобную одежду.

Впрочем, без сюрпризов не обошлось и в этих полётах. Перегоняя однажды Ли-2 на рембазу в Миниральные Воды, мы взлетели ясным морозным днём с аэропорта Толмачёво. Только набрали заданный эшелон, как внезапно возникла тряска правого двигателя, и почти сразу упали его обороты. Впоследствии оказалось, что прогорел поршень в одном из цилиндров. К счастью, обошлось без пожара. Выключив двигатель и зафлюгировав винт, мы благополучно вернулись на аэродром вылета.

Имел место в этом вылете и интересный психологический момент. К тому времени в моём активе был общий налёт около 1000 часов в качестве командира корабля на Ли-2, Ил-14 и Ту-104. Растерянности после случившегося в воздухе не было никакой. Всё предельно просто, и по большому счёту никакого героизма проявлять нам не пришлось. Выполнялись спокойные и обдуманные действия. К тому же была отличная погода. Но вот неприятная тряска в колене, сколько я по ней не стучал кулаком, продолжалась до самой посадки.

С переходом на арсеньевский «Прогресс», входивший в структуру Министерства авиационной промышленности, география моих полётов ещё более расширилась, а главное, стала намного интереснее. Для нас были открыты все аэродромы страны, включая военные и заводские. Полёты в интересах производства носили интенсивный характер – под крылом заводских «Тушек» и «Анов» в разных направлениях проплывала практически вся наша страна. Мы были молоды, здоровы и энергичны, а работа, которую нам приходилось выполнять, нас увлекала и радовала. А то, что одной из её составляющих был риск, лишь усиливало остроту нашей привязанности к небу.

Но всё это одна сторона медали, так сказать, парадная, покрытая романтической блестящей позолотой. Другая же представляла собой повседневные выматывающие длительные перелёты с пересечением семи часовых поясов, после которых редко кто из членов экипажей мог уснуть без того чтобы расслабиться за рюмкой-другой «чая». Он, кстати, присутствовал и на борту нашего Ан-8 в 55– литровом баке противообледенительной системы воздушных винтов. А это было очень удобно.

На заводе то и дело слышалось:

– Давай-давай, план горит! Документы тебе уже подписаны.

– Ё-моё!.. Так нельзя же больше – саннорма уже на пределе?

– К чёрту саннорму, перелёт разрешаю!

И мы «давали» – летали в интересах плана столько, сколько надо было, или пока уже совсем не падали. И, надо сказать, не особенно задумывались над данными, указанными в саннорме. Хотя, надо признать, что к концу месяца у меня от одного взгляда на приборы к горлу начинала подступать тошнота – у каждого своя защитная реакция. Кто-то просто переставал спать, у других было что-то ещё. К тому же на Ан-8 шум в кабине был почти как на колхозной пилораме – ведь мы находились почти в плоскости вращения пятиметровых винтов. В результате оглохший экипаж после очередного перегона, словно расстрелянный полётом, замертво валился на гостиничные койки, едва добравшись до них. Пить после рейса было строжайше запрещено, так как нас могли поднять почти в любое время. Ну, что же, думалось, нужно летать не только себе в удовольствие, но и на благо Родины. Таким было на практике производственное небо – ни грамма романтики. Нередко мне казалось, что оно похоже на шахту, повёрнутую вверх дном. Только вместо угольной пыли – кислородное голодание.

Однако одинаковых полётов не бывает. Есть теперь что вспомнить и что рассказать. А в то время это скрашивало трудности. Правда должен отметить, что первые полёты на «восьмёрке» восторга у меня не вызвали. Отрыв был на скорости 300 км/ч и тяжёлый, медленный набор высоты. Высокое расположение крыла на первых порах ощущалось чуть ли не физически, особенно когда надо было завалить машину в разворот. Практический потолок (9600 м) для полётов по трассам, особенно в летнее время, был маловат – все грозы на маршруте были наши. Сравнительно большая дальность полёта (4500 км) в сочетании с возможностью эксплуатации самолёта с грунтовых ВПП ограниченных размеров сделали Ан-8 на долгое время основной «рабочей лошадкой» авиатранспортных отрядов предприятий МАП.

Ан-8, а/д Варфоломеевна, январь 1981 г.

А.Бортиик у своего Ан-8 на аэродроме Варфоломеевка, зима 1981–1982 гг.

Ан-8. СССР-27205 Арсеньевского АПО «Прогресс». Отказ тормозов с последующей попыткой руления на двигателях. Варфоломеевка (20 км от Асеньевска 1980 г.

В то же время благодаря большому грузовому люку, расположенному в хвостовой части фюзеляжа, машина была исключительно удобной для грузовых перевозок. Однако большая парусность фюзеляжа и вертикального оперения в сочетании с узкой колеёй шасси усложняли посадку при сильном боковом ветре. Ахиллесовой пятой всех машин с турбовинтовыми двигателями являлось возникновение отрицательной тяги при внезапном отказе двигателя. Если по какой– то причине не срабатывала автоматическая система флюгирования и экипаж не успевал выполнить эту операцию вручную, самолёт переворачивался, и катастрофа становилась неизбежной. Это явление было присуще как Ан-8, так и Ан-12 и явилось причиной гибели не одного экипажа. К лётчикам нашего авиаотряда судьба была благосклонной – в четырёх случаях отказа двигателей в воздухе экипажи успели зафлюгировать винты и успешно совершили посадку.

Совсем другая причина вызвала катастрофу Ан-8 (борт СССР– 27209) из состава нашего подразделения в сентябре 1994 г. в аэропорту Чайбуха Магаданской области. По заключению комиссии, во время разбега произошло самостопорение рулей. Неуправляемая машина, набрав скорость около 300 км/ч, врезалась в кучу гравия, находившуюся на концевой полосе безопасности и, разрушаясь, упала в карьер. Из восьми человек экипажа в живых остался только второй пилот, отделавшийся переломом руки.

Надо сказать, что рычаг стопорения рулей расположен был чрезвычайно неудачно – на левом пульте чуть позади кресла лётчика. Чтобы расстопорить рули, командир корабля должен был перевести рычаг далеко назад, за кресло. Процедура была крайне неудобная, поэтому сзади кресла командира корабля, как правило стоял техник, помогавший установить рычаг в крайнее заднее положение, что определялось по характерному щелчку. Кто знает, стоял ли тогда техник за спиной командира корабля Николая Якушева?

И с нами был случай… Как-то ночью при подлёте к Томску обнаружили мы, что элероны на движение штурвала не реагируют. Пока самолёт продолжал полёт с лёгким креном, техник в грузовом отсеке успел обнаружить рассоеденившиеся тяги управления элеронами. К счастью, в отличие от пассажирских самолётов, проводка на Ан-8 не прикрыта панелями. Устранить неисправность удалось сравнительно быстро, но понервничать пришлось. К тому же на прямой, перед приземлением, погасла левая фара. В общем, после приземления использовали мы содержимое бака противообледенительной системы для снятия нервного напряжения. Помогло.

Ну, а теперь о пресловутом «человеческом факторе», на примере одного полёта, завершение которого с натяжкой можно считать благополучным. Сам полёт не выходил за рамки обычного. Он уже подходил к концу, когда мы получили указание следовать на запасной – военный аэродром Черниговка, находившийся в 25 км от нашего базового. В то время там базировался истребительный полк, в котором во время войны сражалась французская эскадрилья «Нормандия», описываемое время этот полк был оснащён истребителями МиГ-21.

День был ясный, и полосу мы увидели издалека, километров за 25. белой чёрточкой она отчётливо просматривалась в приземной дымке в лучах бьющего в лицо солнца. Казалось, мы снижались прямо на него, опустив на лобовое стекло светофильтры. Давно замечено, что, когда заходишь с прямой, всегда кажется, что ВПП приближается слишком медленно. При этом ощущается избыток времени – оно как бы растягивается. Это расслабляет экипаж. Мы не стали исключением тогда. С расчётной вертикальной скоростью наш аэроплан лениво приближался к полосе. Часть экипажа между делом и при этом не спеша собирала свои пожитки. Загрохотало и вышло шасси, за ним пошли закрылки. Отзвенел маркер ДПРМ. Я при этом почти безучастно наблюдаю, как стрелка радиокомпаса окончательно ушла вправо, показывая пролёт. Какой, на хрен пролёт! Полоса, вот она перед нами! Но до чего же аккуратная и чистая. На такую и садиться приятно. Не то что на затёртую резиной рабочую ВПП аэрофлотовского аэродрома в каком– нибудь Урюпинске. Правда полоса какая-то узковатая. Ну да чего удивляться, мелькнуло в голове, «МиГам» много и не надо…

И вдруг боковым зрением с высоты 20–15 метров замечаю справа широченную (хоть поперёк садись), со следами самолётных пневматиков тёмно-серую ВПП. Ба-а-а! Да мы же на «рулёжку» садимся! Об этом я и не преминул доложить командиру, но уже на пробеге. Почему на пробеге, а не раньше? Потому что опыт и интуиция подсказывали именно такой порядок действий – длинная до горизонта и прямая как стрела рулёжная дорожка обеспечивала нормальную посадку, в то время как уход на второй круг почти с точки касания представлял определённую сложность.

Как позже выяснилось, мой командир (а это был опытный лётчик) примерно на той же высоте тоже понял, что садимся мы не туда куда нужно, но, мгновенно оценив ситуацию, предпочёл ничего не менять в своих действиях.

Кроме нас двоих, опытных пилотов, а в данном случае – откровенных раздолбаев, в носовой кабине самолёта сидел ещё и третий такой же – целый старший штурман авиаотряда, принимавший, а скорее обязанный принимать непосредственное участие в процедуре захода на посадку, которая и завершилась таким конфузом.

Каковы же причины произошедшего и почему наши действия носили такой пассивный характер, а мы все трое оказались какими-то заторможенными и безинициативными? Ведь достаточно было считать и осмысливать показания гиромагнитного компаса и АРК, чтобы понять: наш самолёт идёт левее оси ВПП с постоянным боковым уклонением.

Психологи утверждают, что для расследования причин неадекватного поведения экипажа необходимо понять уровень фонового состояния психики людей, как в самом полёте, так и до него. В данном случае, расслабленный хорошими погодными условиями и упрощённой схемой захода на посадку с визуальным подтверждением места ВПП (как нам казалось!), наш экипаж не контролировал заход по приборам, что и привело к посадке на более заметную рулёжную дорожку, расположенную левее полосы и параллельную ей. Проще говоря никто из нас троих не выполнял свои должностные обязанности в полном объёме. Вот и весь «человеческий фактор» в данном конкретном случае.

Вообще, впечатления от полётов на Ан-8 носят неоднозначный характер. Есть и празднично-приятные. И отнюдь не из-за каких-то там выдающихся достижений, поскольку лётно-технические характеристики были так себе. Главное – противообледенительная система винтов самолёта с баком со спиртом. В народе к машине относились с уважением и звали не иначе как «спиртоносец». Ведь мало того, что эта жидкость обладал лечебными свойствами, она ещё во все времена служила самой твёрдой валютой. Поэтому в любом аэропорту страны прилётам «восьмёрок» были рады, а наши экипажи у всех служб – от заправщиков до дежурных по гостинице – пользовались неизменной любовью и уважением.

Помню, как-то в разгар лета в Толмачёво сруливаем с ВПП после посадки, и вдруг в эфире грозный голос диспетчера:

– Кто там помчался заправлять «спиртоносец»? Немедленно вернись!!..

То были времена постоянных задержек пассажирских рейсов «Аэрофлота» из-за нехватки топлива. И вот в это время перед нашим Ан-8 два заправщика, нос к носу матом выясняют, чья очередь заправлять «спиртоносец». Мудрым был всё-таки человеком лег Константинович Антонов!

А однажды в Симферополе дежурный штурман аэропорта на предполётной подготовке как-то поинтересовался наличием плавсредств на борту на случай вынужденной посадки на море.

– Зачем? Пьяному море по колено! – попытался наш штурман уйти от ответа.

– Не понял, – в свою очередь растерялся дежурный.

– Ищи посуду, непонятливый, – тут же подсказали ему. – Они же со «спиртоносца».

– Понял-понял, я щас мигом, – и убежал.

Ну разве плохой самолёт?

Однако всё когда-нибудь кончается. В середине 80-х завершилась и моя карьера пилота гражданской авиации. Оглядываясь на свой путь, пройденный в небе, которому я отдал почти 30 лет, думаю, мне повезло. Во-первых, потому, что я остался жив, ведь в авиакатастрофах погибло много моих друзей и однокахников. А во– вторых, считаю, что мне выпала профессиональная удача полетать на очень интересных машинах. Казалось можно было уйти на пенсию, но небо так просто не отпускает. В 2002 г. на заводе «Прогресс» начали резать наши «Тушки» и «Аны», на которых мы работали и которые стали частицами нас самих. Резали на лом, который тут же уходил большей частью за границу по бросовым ценам. Смотреть на это зрелище было очень больно.

– А давайте попытаемся сохранить нашу технику для города, для наших детей и внуков. Дли истории, наконец, – не выдержал однажды в 2003 г. мой товарищ по заводскому авиаотряду бывший лётчик Михаил Сукач.

И началось наше хождение по мукам.

Но нас поддержал депутат Законодательного Собрания Приморья В.Хмель. Отмахнуться от этой идеи чиновникам стало уже не просто и вскоре при администрации города Арсеньева создаётся рабочая группа по реализации проекта «Авиамузей под открытым небом». Контроль над этим проектом взяли на себя исполняющий обязанности мэра М.Соболев и один из его помощников И.Дягилева, которые всегда готовы были оказать посильную помощь.

Но тернист и долог путь к победе. Те, кто затеяли это дело, встали поперёк у бизнисменов, наживавшихся продажей лома цветных металлов. Пришлось отбить две попытки сдачи самолётов на металл. Куш был вполне весомым – в каждом по несколько десятков тонн одного только дюраля! Словом, игра для них стоила свеч. Что только не шло в ход! Даже угрозы! Но наша группа оказалась твёрдой в своём решении. Вместе с тем мы понимали, что без серьёзной финансовой поддержке проект может попросту развалиться. Городская администрация денег выделить почти не могла, а потому без помощи бизнеса было не обойтись. И он пришёл на помощь, постепенно проектом заинтересовались предприниматели С.Порхун, Н.Ермишкин, В.Пикалов, В.Коваленко и В.Нам – вот кто по настоящему любит свой город, страну и её историю! Не остались в стороне и наши соседи из-за рубежа. В этом смысле совершенно бесценной оказалась помощь ООО «Аросс» в лице её руководителя Пак Сан Манна.

Вскоре со своим проектом мы участвовали в конкурсе на получение гранта, организованном благотворительным фондом В.Потанина и Министерством культуры РФ, где среди более чем 500 участников он был отмечен в числе наиболее интересных. Одновременно начался поиск турфирм, и вскоре с одной из них – владивостокской «Афиной-Палладой» были налажены контакты.

Видя результаты наших усилий, включилась в проект и авиакомпания «Прогресс», начавшая земляные работы по подготовке площадки под экспонаты. Всё лето между ул. Новикова и заводским профилакторием работал бульдозер, и к осени появилась прямая как стрела (хотя и пока гравийная) полоса, расположенная рядом с дорогой к лечебному корпусу профилактория, на которой и планировалось разместить экспонаты будущего музея. Почти готова и сама площадка для установки первых семи самолётов. Идёт укладка плит на места размещения тяжёлой техники.

Параллельно решаются и организационные вопросы. Создано и зарегистрировано некоммерческое партнёрство «Дальневосточный музей авиации», где ААК «Прогресс» в лице генерального директора Ю.Денисенко – один из основных учредителей.

Хотя работа ещё далека от завершения, уже сейчас видно, что Дальневосточный музей авиации, как культутрно-исторический авиационный центр, привлекает всё большее внимание общественности и это в определённой мере способствует повышению интереса населения региона к отечественной авиации. А ведь её развитие немыслимо без притока заинтересованной молодёжи – будущего поколения авиастроителей и авиаторов.

Надо сказать, что, уходя на заслуженную пенсию я не думал, что когда-нибудь мне ещё раз доведётся подняться в небо в качестве пилота. Однако деятельность на посту директора Дальневосточного музея авиации и связанные с ней периодические полёты в разные регионы страны по поиску будущих экспонатов снова вызвали в душе уснувшую было тягу к небу. Я всё чаще стал бывать на аэродроме арсеньевского аэроклуба…

И вот июня 2007 г. Очередной выходной день. Аэроклубовский Ан-2 деловито снуёт в небе, сбрасывая парютистов. Здесь же на своём «Пайпере» кружит истинный романтик неба пилот-любитель Александр Рамминг. В стороне парит двухместный мотопланер «Бланик» с автомобильным двигателем. Неторопливо идя по стоянкам аэроклубовской авиатехники я вдруг увидел его… Это был небольшой летательный аппарат с размахом крыла менее 10 м, который оказался тяжелее воздуха всего лишь на 170 кг. Аккуратный, компактный, собранный с высокой технологической культурой, он сразу поразил меня своим совершенством. Мне даже в голову не могло прийти, что это самоделка.

Сверхлёгкий летательный аппарат «Шмель» был сконструирован и собран при консультативной поддержке авиаинженера В.Ковалёва золотыми руками талантливых преподавателей арсеньевского клуба юных техников Сергея Эрзюкова и Юрия Волкова. Увидев их детище я пережил что-то похожее на встречу с первой любовью. Увидев этот аппарат, я больше не мог успокоиться – острое желание полетать на нём крепко запало в душу.

И вот ранним утром 4 июля мы помчались с Юрием Волковым на автомобиле в соседнюю Чернышёвку. Там, на аэродроме, последний день полётов сверхлёгкой авиации, организованных В.Ковалёвым. Вчера я с аэроклубовским лётчиком А.Попковым выполнил четыре полёта на «Бланике», позволивших мне вспомнить навыки пилотирования – сам я к этому времени не летал уже более 20 лет.!

И вот сегодня с замиранием сердца жду разрешения на самостоятельный полёт на «Шмеле»…

– Дай ему возможность прочувствовать машину на рулении и пробежках с поднятой передней ногой. И пусть сделает несколько подлётов над полосой, – указывая на меня говорит Ковалёв Волкову. И затем обращается ко мне:

– Машина одноместная, так что провозных дать не можем, а особенности управления есть. Поэтому вы должны суметь прочувствовать аппарат во время подлётов.

Начинаю пробежки по полосе. Затем подлёты. Машина на скорости 65–70 км/ч легко уходит в воздух. Задерживаю её на высоте метр-полтора, скорость растёт. Уменьшаю обороты и стараюсь зафиксировать высоту над полосой. Оказалось, что это не просто. На больших углах атаки и малой скорости «Шмель» неустойчив, а чуть увеличишь обороты – рвётся уити повыше. Прижимаю аппарат к полосе, которая некстати уже заканчивается, убираю обороты и изо всех сил стараюсь приземлиться помягче – ведь могут и не выпустить.

Эх, где мои 17 лет?!..

Вскоре мне дают команду зарулить и выключить двигатель.

– Всё более-менее, – неопределённо комментирует мои попытки укрощения «Шмеля» Юра Волков. – Чтобы не отвлекаться, первый полёт выполняйте с закрылками по взлётном положении.

– Взлёт разрешаю! – добавляет руководитель полётов Ковалёв.

Да, это было как встреча с молодостью или первой любовью!

Никогда после своих первых полётов в Брянском аэроклубе в июне 57-го я не испытывал от них такого острого пронзительного ощущения! И оно снова вернулось ко мне. Мне казалось, что моя птица счастья снова вернулась ко мне.

И так мой самолётик занял высоту круга. Сорокасильный миниатюрный японский двигатель от снегохода легко держал летательный аппарат в небе, которое было буквально вокруг меня. Надо признать, что полёт у земли в открытой кабине не менее интересен, чем на высоте 10000 м. В конце концов, что увидишь с этой бездной выси? А сейчас передо мной открывались просторы, а внизу прямо подо мной я отчётливо видел молодых доярок, которые, не догадываясь о моём возрасте, смеялись и призывно жестикулировали…

Все мои друзья и близкие знакомые, узнав о моих полётах на «Шмеле» были очень рады. Только одна знакомая дипломатичено заметила:

– Ты выглядишь, как не молодой саксаул.

В переводе с языка Эзопа это означало: дурак ты старый.

Я не обиделся на неё, а пообещал покатать на двухместном аппарате, когда появится такая возможность. Есть надежда, что она согласится, и тогда посмотрим, кто будет смеяться последним…

Ну, а мне по прежнему до сих пор снятся полёты, а иногда, когда позволяет время, мне удаётся снова и снова подниматься в небо, заложником которого я стал в далёкие 50-е…

САМОЛЁТЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ