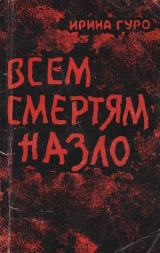

Текст книги "Всем смертям назло"

Автор книги: Ирина Гуро

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)

«Убийственная логика»! – про себя иронизировала я и сказала, потеряв терпение:

– С таким же успехом можно предположить наличие шайки фальшивомонетчиков в любом городе, где не появляются фальшивые деньги.

Шумилов не обиделся, а вполне серьезно ответил:

– В ваших рассуждениях есть логический провал: Тарынь имеет нечто, заставляющее искать именно тут.

– Что же это?

– Мадам Горскую с пакетами из плотной бумаги.

Шумилов вытащил из ящика стола один из знакомых уже мне пакетов и подал мне лупу.

– Что вы видите? – спросил он с торжеством.

– Какую-то стертую, еле заметную надпись: «12 гроссов»...

– Вы когда-нибудь слышали, чтобы деньги считали на гроссы?

– Н-нет...

– Значит?

– Значит, использовались пакеты от чего-то другого ...

– Что считается на гроссы! Браво! Пишите письмо в Тарынь. Пусть немедленно сообщат, какие фабрики у них имеются. Может быть, карандашные?

Вскоре мы получили ответ. В Тарыни была только одна фабрика, могущая нас заинтересовать: пуговичная.

Она принадлежала молодому энергичному дельцу Варскому. Рабочих на фабрике было немного, и все они были близкими или дальними родственниками хозяина.

Его жена ведала учетом готовой продукции и, как говорили, парализованный тесть его, старик, коротал вечера, в уме подсчитывая прибыли и убытки.

Таким образом, дела «фирмы» не выходили из семейного круга.

Кто же на фабрике был из посторонних людей? Или их вовсе не было? Были. Три пожарника. На пост пожарника не могли быть устроены родственники хозяина фабрики, потому что пожарники набирались районной пожарной охраной.

Три пожарника бездельничали при фабрике и целыми днями лузгали семечки на крыльце. Ночами они спали беспробудным сном в коридоре под огнетушителем.

Шумилов прочитал это место с видимым удовольствием и велел мне вызвать Мотю Бойко.

Через день один из трех пожарников пуговичной фабрики «заболел». На его место тотчас явился новый, молодой паренек с туповатым видом. Такой вид умел напускать на себя Мотя Бойко.

В этот вечер Иона Петрович был необычно оживлен. Вспоминал свои студенческие годы, смешил меня рассказами о том, как полицейские пытались «переквалифицироваться» в «советских сыщиков».

Потом Иона Петрович сказал:

– Дайте сегодняшнюю почту...

Я положила перед ним только что полученную корреспонденцию, и Шумилов извлек из нее увесистый пакет со штемпелем Тарыни.

Он с жадностью читал каракули Моти Бойко, щедро усеявшие три стандартных бумажных листа с обеих сторон. Морщины на лице Шумилова разгладились, глаза довольно сощурились. Но я ждала другого. Я ждала смеха. Без смеха читать Мотины донесения было невозможно.

Но Шумилов не был расположен смеяться, хотя было чему.

В своей обычной манере Мотя Бойко сообщал:

«Доношу, шо интересный ваш товар низвиткиля не привозиться, а заготовляеться на месте заодно с пуговицами. Пуговицы штампують вверху, а в подвале – происходить интересующий вас процесс. Про то известно всем на фабрике, только не пожарным. Пожарные нос в это дело не суют, а спят круглосуточно в сарае. Своими глазами видел, как интересный вам товар складали в стопки, пихали в коробки с под пуговиц и опечатывали сургучом, все равно как секретную почту»...

Дальше давались колоритные характеристики людей, причастных к «интересному производству».

«Они все скрозь тут родичи: братья да сватья. Егоровых одних – пять штук: папаша и четыре сына. Папа – тертый калач, разменял десятку в лагерях, старший сын, по прозванию Дима Цаца, подорвал когти с Киевской тюрьмы. А младший, Сеня Звонок, так тот имеет другую специальность: поездной мойщик – чемоданы тырит. А который сторож в будке – так то ихний дедушка, стародавний фармазон. А голова всему делу – парализованный старик Варский, сиднем сидит в кресле и только командует. Имя – неизвестно. Зовут: «Шеф». Видел его раз, как принимали меня на работу, с виду – старый дед, вывеска – потрепанная, только глазищами водит. Руками-ногами не шевелить. А в кресле возить его здоровая тетка, вроде прислуги, зовут Лизавета Ивановна. Живут во флигеле при фабрике. В доме богато, и полно посуды, как при старом режиме»...

Операция была назначена на следующий день после нашего приезда в Тарынь. Мотя Бойко нарисовал план усадьбы фабрики, и Шумилов с начальником уголовного розыска наметили расстановку людей. Это были оперативные сотрудники, не раз участвовавшие в боевых операциях и готовые ко всему. Предполагалось, что фальшивомонетчики будут отстреливаться.

По расстановке сил я, Мотя Бойко и два инспектора розыска должны были войти в квартиру «шефа», арестовать его и доставить машиной в уголовный розыск. Одновременно будут арестованы и другие участники банды.

Операция была назначена на тот момент, когда вся банда будет занята в подвале, то есть мы должны были их «поймать с поличным», как это называлось на юридическом языке.

Глубокой ночью усадьба пуговичной фабрики была окружена двумя десятками вооруженных людей. Сторожа сняли без выстрела, «втихую», связали и оставили на месте. Мы ждали сигнала, чтобы подняться по лестнице на второй этаж флигеля в обиталище «шефа». Дежуривший в эту ночь на фабрике Мотя должен был подать сигнал вспышкой электрического фонарика в окне.

Мы увидели этот сигнал и двинулись. Мотя присоединился к нам. До нас долетали отдельные звуки, резкие, отрывистые. Это взламывали двери подвала, запертые изнутри.

Мы постучали в дверь квартиры на втором этаже. Молчание. Постучали громче. Женский встревоженный голос спросил:

– Кто там?

– Это я, Лизавета Ивановна, пожарник, – ответил Мотя.– Мне к шефу. Дело серьезное.

– Чего ночью в дом ломишься? Не пожар же! – проворчала женщина.

– Еще хуже пожара, Лизавета Ивановна! – прошептал Мотя в замочную скважину.

Загремели крюки, и дверь приоткрылась. Мы ворвались в квартиру. Остолбеневшая от ужаса, Лизавета прижалась к стене, и Мотя тотчас втолкнул ее в кухню и запер там. Он повел нас по коридору, ориентируясь, как в своей собственной квартире.

Дверь спальни «шефа» была закрыта.

– Здесь французский замок, – сказал Мотя и достал отмычку.

Язычок замка тихо щелкнул, словно лязгнул зубами спросонья человек.

Мы вошли. Мотя повернул выключатель.

На кровати сидел седой старик с благородным лицом патриция. Широко раскрытыми белесыми глазами он смотрел на нас.

– В чем дело? – спросил он довольно спокойно. – Вы, видно, ошиблись адресом.

– Нет, господин Ляховицер. Не ошиблись, – так же спокойно ответил Шумилов. – Вы сможете одеться без помощи?

– Нет. Я парализован.

– Помогите ему! – сказал Шумилов.

И тогда Мотя выдвинулся вперед. Лицо Ляховицера мгновенно изменилось, как будто именно сейчас он понял, что все кончено, как будто весь печальный итог его жизни воплотился в этом шустром пареньке, мнимом пожарнике, которого он, старый волк, не сумел разгадать.

Молниеносным движением старик откуда-то из-под себя выхватил пистолет.

– Это ты... навел! – Одновременно с этими словами прозвучал выстрел...

Шумилов повалил стол и загородил собой Мотю.

Я подбежала к Шумилову. Пуля прошила ему плечо, он опустился в кресло, теряя сознание.

Мои спутники бросились к старику, кто-то выбил кольт у него из рук. Он сопротивлялся, бешено работая руками и ногами...

Всю последующую неделю мы сидели в камере круглыми сутками. Под тяжестью улик, как это называлось, сознались все арестованные, «заговорил» Лямин... Из Одессы доставили Лямина-отца. На мою долю выпало допрашивать «дам»: Горскую и Пгржельскую. Софья Яковлевна оказалась старинной подругой «доктора» и одной из основательниц «фирмы».

Пестрой лентой разматывалось дело, множество человеческих судеб открывалось нам, и не все были равны в этой полной живых душ сети: рядом с хищниками трепыхалась мелюзга, запутанная и запуганная, подобно Жанне.

Но было в этом деле нечто, больно ранившее меня. Среди людей, которые облегчили деятельность шайки «доктора», был член партии, Тарыньский, фининспектор, молодой человек, чуть постарше меня... Он раньше нас разгадал, чем занимается пуговичная фабрика. И он мог бы помешать... Мог бы. Но он ежемесячно получал от «доктора» сумму, превышающую его зарплату в десять раз, и получал ее настоящими деньгами.

Я не могла понять, как это могло случиться. Он был в партии, он сидел на собраниях, он говорил высокие слова, которые говорили мы все, он был, как все. И отличался от всех так страшно!

Я ни с кем не говорила об этом: Шумилова не было. Мотя не понял бы меня.

Но как-то мне удалось пообедать с Володей в «Каменном столбе», и он, еще не дослушав меня до конца, сказал:

– То же и у нас! Понимаешь, Лелька, когда-то мы думали, что высокие слова – это уже все! А на самом деле даже они – даже они! – могут быть только маской...

– Но ведь это ужасно! – сказала я.

– Да, – подтвердил Володя,– если это не пресечь... Если допустить это расхождение слова и дела. Если не стать стеной против этого.

Мы говорили путано, но понимали друг друга.

Я работала как черт. Сам губернский прокурор руководил следствием. Но мне казалось, что дело ведется не так, что все было бы иначе, будь на месте Шумилов.

Поздно ночью приходил Мотя, и мы горячо обсуждали вопрос: что будет с Ионой Петровичем? Рана его оказалась не такой серьезной, но уж очень он был истощен. А в больницах наших не было ни хорошего питания, ни нужных лекарств.

В эти дни в губсуде и появился снова маленький старичок в котелке и буржуйском пальтишке.

Петр Петрович прошел, не скрываясь, по коридору, весь в черном, торжественный и скорбный, как на «приличных» похоронах. Он остановился у двери с надписью «Губернский прокурор», снял котелок и держа его в вытянутой руке на отлете, открыл дверь...

Мы не знали, что происходило за этой дверью, но могли себе представить, как тер свою лысину товарищ Самсонов. Да, здесь было отчего ее тереть!..

Старичок требовал «отдать ему сына». Чтобы сохранить жизнь Ионы Шумилова, достаточно было согласиться на это. В доме его отца нашли бы средства поставить его на ноги! Еще бы!

Коммунисты губсуда собрались, чтобы обсудить положение. И, говорят, судья Наливайко там бушевал вовсю и кричал, что случай исключительный и что надо разрешить Шумилову отправиться в отцовский дом... И что Самсонов грустно ответил на это, что «разрешить Шумилову можно, но заставить его нельзя».

Потом стало известно, что Шумилов сказал: «Ни за что. Никогда».

И больше об этом не говорилось.

Меня пускали к Ионе Петровичу в любое время. Обычно я приходила под вечер.

Больница была переполнена. Шумилова поместили в кабинете главврача. Он все еще был бледнее своей подушки, а острый нос его казался еще острее на осунувшемся лице.

Ему не разрешали много говорить. Да он и хотел главным образом слушать.

И каждый вечер я рассказывала ему, как идет дело. В субботний вечер я пришла в больницу позже, потому что к Шумилову поехал Самсонов и я не хотела им мешать.

Иона Петрович встретил меня как-то странно: долго разглядывал меня, словно искал и не находил во мне чего-то необходимого.

Потом он сказал:

– Конечно, народный следователь должен бы обладать более представительной наружностью....

Знакомые слова заставили меня съежиться от опасений: к чему бы это?

– В понедельник вас вызовет прокурор. Только, смотрите, не сдрейфьте, – сказал Шумилов и больше ничего не добавил.

Когда я выходила из больницы, дул сильный ветер и гнал вороха желтых листьев. Лето было позади. Наступала холодная осень. Это было ясно, и ничего нельзя было с этим поделать.

Я вспомнила, что прошел год моей работы у Шумилова.

И я зашла к шикарному нэповскому сапожнику Вильяму Шафиру и поскорее заказала высокие кожаные ботинки со шнуровкой спереди. Я так торопилась, потому что нэп был на исходе и Вильям Шафир был тоже на исходе.

Партизанские рассказы

Реляция

Наверное, мне надо было это написать раньше. Многое мы делаем поздно, утешая себя мещанским трюизмом, что это лучше, чем никогда.

Память человека чем-то похожа на его тень. Но тень одинока, а память водит за собой толпу немых соглядатаев. Строгий их взгляд то смущает, то радует.

Батя собирался на Большую землю. Он вызвал нас и, оглаживая бороду, сказал:

– Давайте пишите на своих ребят реляции. Кто чего совершил. Чтобы коротко и ясно. Без вертуозов этих ваших. А вас, язви вас в душу, я сам представлю.

Начальник штаба Васильич сказал за всех, что сделаем.

Мы уже выходили из землянки, когда Батя закричал своим странно молодым, неистовым голосом, известным всему партизанскому краю:

– Посмертно, посмертно не забудьте, всех, кто в Лынькове...

Он махнул рукой. Слеза мгновенно набежала на его младенчески голубые глаза. И мы поскорее вышли. Смотреть на эту Батину слезу было нестерпимо, как на каплю автогенного пламени.

Мы тоже могли лечь там, в Лынькове. Но полегли они.

И первые наградные листы мы написали на них. А потом перешли к живым.

Из нас пятерых трое были кадровыми офицерами, заброшенными к партизанам в качестве инструкторов.

Мы знали, как надо писать реляции, эти несколько строк косноязычного текста, в которых чудодейственным образом укладывается величие подвига, безмерность скорби и великая сила надежды.

И мы справились с заданием Бати довольно быстро.

А когда мы закончили, у нас, у всех одновременно, возникла мысль: надо представить к правительственной награде и Писателя.

Мы стали спорить: писать лист на медаль «За отвагу» – она очень у нас высоко ценилась – или уж прямо к Красной Звезде. Нас тогда не баловали наградами, а партизанская медаль еще не была учреждена. Решили поскромнее – «За отвагу». Ни фамилии, ни имени Писателя мы не знали, как не знали фамилий и имен многих других представляемых к наградам. Это нас не смущало. Мы проставляли в листах партизанские прозвища, а в Москве, в Центральном штабе партизанского движения, к нашим листам подкалывали справки с настоящими фамилиями.

Никто из нас не мог сказать, за что именно следует наградить Писателя, но это не влияло на нашу уверенность в том, что наградить надо обязательно.

Надо было решить, что́ именно написать в реляции. И тут все стали в тупик.

Есть люди, которых запоминаешь не по их каким-то качествам и поступкам или даже словам, а по отношению к ним других. Вот так было и с Писателем.

Привез его в наши леса Батя. Из Москвы. В пятитонке, набитой журналистами, и даже с фотографом.

В ту пору к нам еще можно было пробраться верхом и пешим ходом. На карте партизанские леса с непроходимыми чащобами, озерами, урочищами имели вид кувшина, опрокинутого горлышком на восток. За тонкими стенками «кувшина» бушевала стихия «нового порядка». В лесах жили по законам советской жизни.

Узкая горловина некоторое время соединяла Малую землю с Большой. Через эту горловину, изрытую противотанковыми рвами, нафаршированную минами так, что ступить негде, – партизанские проводники наловчились переваливать вьючным порядком в отряды и боеприпасы, и продовольствие, и фураж.

Торопились, пока не трёхнулись немцы и не закрыли горловину. И люди побойчее, кого тянула в лесной штаб Бати его громкая слава, прошли партизанскими тропами. И как ни выходил из себя энша Васильич, пронырливые, веселые, и не трусы, журналисты обсели Батю – плевать, что вместо интервью случалось схлопотать им пару матюков.

Среди журналистов был и Писатель. Только он не заботился об интервью. И записывать ничего не записывал. И московских анекдотов не рассказывал. Да вообще помалкивал. У него были светлые прямые волосы, белые ресницы, бесцветные глаза. Сам он тоже был бесцветный, с мятым, простецким лицом.

Почему-то его сразу узнали в наших бригадах, и он подолгу бывал то в одной, то в другой. Сидел он на лошади, как собака на заборе. И локти растопыривал, словно подпасок в ночном.

Когда наша разведка донесла, что немцы готовятся закрыть горловину, Батя приказал убрать с Малой земли лишних людей. С воплями ушли журналисты, отщелкал последние кадры фотограф. Не нашли только Писателя. Сказали, что он подался в 5-ю бригаду. Послали нарочного, но командир 5-й передал, что ведет бой с полицаями: каждый человек дорог.

Писатель снова возник у нас в лесном штабе Бати как-то вечером. Гимнастерка его истрепалась вдрызг, и я выдала ему немецкий мундир с нашивками ефрейтора. Нашивки он спорол и спрятал – «для памяти». В мундире писатель со своими белесыми ресницами был, ну, чисто фриц! Энша Васильич примирился с его присутствием, все равно выгнать его было уже некуда. И он подарил Писателю трофейный автомат. Тот обрадовался. Он носил его, как все мы, перебросив на грудь, а запасные обоймы засовывал за голенища.

Так он и остался с нами. И почему-то все были рады тому.

И вот теперь мы решительно не знали, что написать в реляции на Писателя.

– Я могу приплюсовать его к своим разведчицам, – не совсем уверенно предложила я.

– Что ты кушаешь, что ты такая умная? – едко спросил Васильич. – Там у тебя написано, что «разведчицы заводили знакомство с немецкими солдатами и, посиживая на лавочках, узнавали в обыденных разговорах, какие части стянуты против партизан и что имеют на вооружении». Что же, Писатель тоже с ними «посиживал»?

Все захохотали.

Инструктор по подрывному делу Серафим сказал:

– Я напишу, что он ходил с нами на железку, рвал поезда с живой силой и техникой.

– Нельзя, Батя узнает, голову оторвет‚ – возразил Васильич.

Все согласились, что оторвет. На «железку», упаси бог, лишнего человека!

– Слушайте сюда, – заволновался Сашко, связист. – Давайте напишем: «Писатель воодушевлял партизан на героические дела своими песня́ми». Будет вроде морально-политического фактора.

– Какие песни? Он же не поэт. Он – прозаик, – сказала я.

Сашко не сдавался:

– Можно написать, что он вдохновлял нас своими ро́манами.

– Ро́ман сначала прочитать надо, а в ём, кажном, тысяча листов, – сказал Серафим-подрывник.

– А кто там будет разбираться? Так и напишем: «Вдохновенные ро́манами, партизаны с ужасной силой бросались громить ненавистных фашистских захватчиков», – упорствовал Сашко.

– Не вдохновенные, а вдохновленные... задумчиво поправил Васильич. – Пожалуй, напишем так: «Вдохновлял своим писательским словом...» А? А каким словом – понимай, как знаешь... Вы чего лыбитесь? Это я вам амтлих[1]1

Амтлих – в порядке приказа (нем.).

[Закрыть] говорю.

Никто не возражал. Тем более раз – амтлих.

Ночью на партизанские костры сели два «кукурузника». В один кое-как втиснулся позади пилота Батя, в другом приторочили к сиденью пленного майора, которого Батя забирал с собой в Москву.

Правительственные награды Батя нам не привез. И сам в леса не вернулся. Колесница культа личности раздавила его своими тяжелыми гусеницами.

Он вернулся много лет спустя. Совсем уже старый, больной и, что казалось нам особенно удивительным, сгорбленный. Словно злая доля мешком уселась ему на спину и не хотела слезать. А он был полностью реабилитирован и носил генеральские погоны.

Но было уже трудно себе представить, как в бурке, черным вихрем развевающейся на ветру, скакал он дорогами великого партизанского края. И колхозницы бросали работу в поле и бежали к нему и, подымая детей, говорили им:

– Смотри, запомни! Это Батя. Он не пустит к нам Гитлера.

Но это все потом было.

Вместо Бати прибыл другой командир.

А тем временем немцы подтянули к лесам горно-егерские части, сформировали ударно-карательные батальоны и пошли гонять нас, как зайцев.

Последний раз я видела Писателя на деревенской улице. Он бежал от околицы, зажимая рукой щеку, а из-под его ладони хлестала кровь. Пуля, вероятно на излете, пробила правую щеку и вышла у верхней губы. И рана была легкая.

Кончились партизанские дни. И мы все-таки получили обещанные награды. И вспомнили Писателя. Но в центральном штабе не нашлось его документов. Мы резонно решили, что не так уж много писателей было по ту сторону фронта и пустились на поиски. Но нашего Писателя так и не нашли.

А потом мы разъехались по разным фронтам и встретились после войны. Но уже не вспоминали Писателя, – многое другое тут навалилось и вытеснило из памяти партизанские леса и все, что там было.

Как-то в редакции «Октября» я нос к носу столкнулась с человеком, показавшимся мне знакомым. Он прошел, и вдруг я почти уверилась, что это Писатель. Я спросила у редактора, кто этот человек. Мне сказали, что он писатель и назвали фамилию. Она мне ничего не говорила.

– Он не воевал в партизанах? – спросила я.

– Вряд ли, – ответили мне, – он такой тихий. И потом он все время был где-то тут, около нас...

Именно эти слова убедили меня в том, что я не ошиблась. Я выскочила в коридор. Человек мелькнул в его глубине. В меховой шапке и шубе, он теперь не показался мне похожим... Но я уже заметила шрам на его правой щеке.

Если бы он попал в руки мало-мальски толкового хирурга, ну хотя бы даже в медсанбат, рану обработали бы так, что следа б не осталось. Но его врачевал наш партизанский фельдшер, не мастак насчет медицины, только что лихой был в бою. И шрам был тут как тут. Без ошибки.

Так мы встретились. Пошли к Васильичу. И выпили. И вспомнили старое. Потом мы с Васильичем решили представить все-таки Писателя к партизанской медали, – тогда, сразу после войны, это легко было сделать.

Мы нашли нашу старую реляцию и, чтоб крепче было, дали подписать ее бывшему командиру отряда.

В наградном отделе Верховного Совета у нас потребовали какие-то дополнительные данные. Мы позвонили Писателю. Он обещал прислать, что надо. И все откладывал. И так и не написал.

А нас опять развеяло в разные стороны. И я больше не видела Писателя.

Не так давно он умер.

Это все я рассказала о Михаиле Николаевиче Платошкине. Многие его помнят.

Есть среди нас, писателей, правда, и снобы, и болтуны, и слишком уж домашние люди, к пяткам которых просто-таки приросли ночные шлепанцы. И в наше требовательное время это неуместно. Но когда беда нависла над всей нашей Большой землей – к черту полетели шлепанцы; кряхтя, затянули ремни домашние старички и снобы неумело напялили пилотки на обритые головы. Как сказал в подобном случае Золя: они отложили в сторону свои пенсне и стали под знамена. И шли со всеми. Как все другие. И выглядели не хуже других.