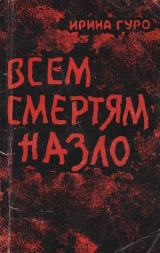

Текст книги "Всем смертям назло"

Автор книги: Ирина Гуро

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)

Открытка

1

...Я потянул за уголок и вытащил открытку. Это была старая открытка с примятыми уголками, репродукция известной картины. Ленин был изображен на ней. Ленин, выступающий на митинге.

Я смотрел на нее тысячу раз. Держал в руках. Я даже видел оригинал картины в музее. И все же сейчас увидел в первый раз. В первый раз необычайное вдохновение в лице Ленина, во всей его фигуре передалось мне с такой силой. Я забыл, где нахожусь, забыл, кто я сейчас...

Под окном послышались шаги. И я засунул открытку туда, откуда ее вытащил: между старыми газетами, которыми были оклеены стены. Да, вот здесь была она спрятана, но уголок торчал так, что нельзя было не заметить...

Эта открытка была подброшена мне нарочно! Нарочно! Чтобы перевернуть мне душу! Чтобы я очнулся! Чтобы напомнить... Напомнить о той жизни, которой я жил с малых лет и к которой не вернусь, может быть, никогда, никогда!

Но я уже не мог примириться с этой мыслью. Что-то изменилось во мне.

Несколько минут назад я пробовал стать на ноги. Но сильная боль свалила меня, и я упал на кровать лицом к стене. И тут заметил я уголок открытки.

Еще утром ее здесь не было, я готов был поклясться в этом. Я опять поднялся и на этот раз превозмог боль. Я смог это. Значит, смогу и большее. Теперь мне показалась невероятной, постыдной, преступной моя слабость. Что я делал в этой избе, одетый в чужую одежду, на чужих хлебах, в двух километрах от немцев?

Как я попал сюда? Хозяевами избы были дед Андрей Иванович Солдатенков и его внук Петька, четырнадцатилетлий мальчик с настороженным взглядом из-под густых, почти как у деда, бровей. Андрей Иванович и Петька нашли меня в лесу, где собирали хворост. Я был без сознания, ранен в грудь и ногу. До сих пор не могу понять, как им удалось дотащить меня до избы. Знаю только, что они никого не позвали на помощь и никому, кроме Лени, Петькиного товарища, обо мне не говорили. Они приютили меня и ухаживали за мной как могли.

Почему же я не сказал им правды о себе, а выдал себя за труса, почти дезертира? Но я не мог рассказать им, совсем незнакомым людям, что я из десантно-разведывательной группы, разыскиваемой немцами. Я сказал им, что был шофером, возил боеприпасы, очень давно уже скитаюсь по лесам, отбившись от своей части, а ранен был случайным выстрелом: немцы наугад простреливали лес.

Дед спросил меня тогда строго:

– А машину как же, бросил?

– Бросил, – ответил я.

– Со снарядами бросил?

– Иначе нельзя было, – сказал я неохотно.

Кажется, они не поверили: ни дед, ни Петька. Теперь мне это было все равно. Я уйду отсюда. В лес. Там партизаны. Отыщу. Снова буду человеком.

И я с надеждой посмотрел в тот угол, где под половицей я спрятал свой «ТТ» с тремя оставшимися у меня патронами. Я обмотал его портянкой и опустил в подвал. Мне пришлось вынуть гвозди, которыми была прибита половица, и вновь забить их.

Это было чертовски трудно: весь в поту, я подполз к постели. И долго лежал потом не двигаясь.

Как хорошо, что я все же это сделал!

2

Я сошел с трех ветхих ступенек крыльца и остановился у плетня с надетыми на жерди глиняными горшками. Вся деревенька из одиннадцати дворов была мне видна отсюда. Дед вышел встречать Петьку. Где пропадал парень целые дни, а иногда и ночи? Вот он подходит своей солидной походкой взрослого человека, на котором, как ни говори, семья: дед да вот, еще раненый...

– Рано вы поднялись, дяденька! – издали говорит он мне ворчливо. – Разбере́дите ногу и возись с вами!

Он упорно зовет меня дяденькой, словно не доверяя тому имени, которым я назвался. И почему всегда так насторожен его недетский, слишком озабоченный взгляд?

– Да я уже поправляюсь. Скоро нога заживет и уйду от вас, – говорю я.

– А разве вам у нас плохо? – спрашивает он просто.

– Мне-то у вас неплохо. А вам с дедом может быть плохо, Петя.

– Ничего. Перемелется – мука будет, – бросает он, проходя в избу. – Фашисты не идут в деревню нашу.

«А далеко ли они от нас? И всего-то два километра», – думаю я, но молчу и иду вслед за ним.

Вечер. Я лежу на кровати, которую мне уступил Петька. Он сидит за столом, что-то мастерит. Сверчок завел в углу знакомую песню. Слабо мерцает фитилек на столе. В бледном свете его задумчивым кажется лицо мальчика.

Внезапно он спрашивает:

– Дяденька! Вы правда шофер?

– Конечно. А почему ты спрашиваешь?

– Спросил, да и все! – отвечает Петька грубо.

Мне не дремлется. Неужели поймать меня думал?! Какой странный, суровый, колючий мальчик! Да и то сказать, неласковая у него судьба: мать умерла давно, отца убили в первые дни войны.

Я вздрогнул, когда сильный стук потряс дверь.

– Ленька! – сказал, вставая, Петька и отпер дверь.

Леньке, его товарищу, уже шестнадцать лет. Он работает в ремонтных мастерских у немцев и каждый день приходит к Петьке. О чем так часто они шепчутся за печкой, озабоченные какой-то большой, недетской заботой?

– Туча идет, сейчас прольется, – сказал Леня.

И тотчас первые капли дождя ударили в стекла оконца.

– Отчего так поздно? – спросил Петя. Он неприветлив с другом.

– Ремонт производили. Фрицев понаехало, страсть! Жить им там негде. Как бы сюда не поперли!

– Что языком трепать прежде времени! – прикрикнул Петька.

Ленька немедленно умолкает. Несмотря на то что он старше и сильнее, он подчиняется Петьке.

– Ленька, что слыхать у вас? – спрашивает требовательно дед, сползший с печки.

– Аверьяновых братьев забрали...

– За что?

– Говорят, партизаны. Оружие вроде нашли.

– Мы не партизаны. Оружия не имеем. Нам немцев бояться нечего, – вдруг в сердцах говорит Петька и смотрит на меня.

Я невольно опускаю глаза. Он так посмотрел...

Я хотел расспросить Леньку, но Петька уже принялся выговаривать товарищу:

– И что ты деда мне беспокоишь? Звонишь да звонишь. Язык у тебя без костей.

Ленька виновато замолчал.

– А немцы нас учат, – вдруг объявил он.

– Какие учителя выискались! Чему же это? – спрашивает Петька строго.

– На машинах ездить. Шоферов, говорят, им не хватает. Хотят нас выучить.

– Ну и что же, выучился?

– Сегодня первый день только учили. Про мотор рассказывали, про четыре такта.

– Сколько? – спрашивает Петька подозрительно.

– Четыре, – отвечает Леня, растерянно сморгнув.

– И Генку учат? – спрашивает вдруг дед.

– Так Генки же нету! – удивляется Леня. – Его же в Германию угнали.

– Деду, – перебивает Петька звенящим голосом, – ложились бы вы спать, ночь на дворе. И кто тебя, Ленька, за язык тянет, горе мое?.. Того угнали, того повесили – другого разговору нету.

Пауза. Потом Петька спрашивает:

– Что ж, науку постиг?

– Ничего не понял.

– А ты шофера спроси. Дяденька, рассказали бы ему.

– Пожалуйста, – говорю я, – бумагу дай.

Я встаю и рисую схему четырехтактного двигателя.

Ленька все равно ничего не понимает. А Петя все время наблюдает за мной. Но я объясняю без запинки, а чертеж оставляю на столе.

3

Хромая, бродил я по двору. Было наслаждением ощущать, как возвращаются силы, как возвращается уверенность в себе.

Когда в избе никого не было, я осторожно вынимал из-за газетных листов ту открытку. Кто мне подбросил ее? Деду не пришло бы в голову. Мальчик был прост, как лист лопуха. А может быть, мне так казалось?

Я сел на завалинку, внезапно уставший, как старик. Тихо сидел, жмурясь на солнце, тихо, как старик. Может быть, это почудилось, что силы возвращаются ко мне?

Я услышал шаги в избе. Верно, со двора вошел в избу Петька. Я приподнялся и заглянул в окно. Петька держал в руках какую-то бумагу. Вглядывался в нее. Потом подошел к зеркалу и спрятал за него эту бумагу. И тут он увидел меня. Лицо его перекосилось: он испугался. Чего? Что я увидел? Чего я не должен был видеть? Но я не подал виду, я научился хитрить, притворяться, не доверять. Никому не доверять. И Петька успокоился.

С нетерпением я ждал, когда останусь один в избе. Долго ждал, пока Петька с неожиданным усердием подмел избу, потом долго копался в чулане. И, наконец, ушел.

Я тотчас запустил руку за зеркало. Оно было старое и позеленевшее, я не смотрел в него даже, когда брился, предпочитая осколок, валявшийся на подоконнике. Собственное лицо показалось мне сейчас каким-то чужим. Настороженность, подозрения исказили его.

Я вытащил квадратик глянцевой бумаги. Это была фотокарточка. Моя собственная фотография. И я живо вспомнил, где и когда она была снята. И тот день, вероятно за неделю до войны, жаркий и солнечный, и ту маленькую фотографию, куда мы с Клавдией зашли... Это была та самая фотокарточка. Только изображение Клавдии было небрежно отрезано, остался только кусочек ее рукава.

Я был потрясен, растерян... Лихорадочно я принялся вспоминать... Эта карточка была у меня в полевой сумке. Я сдал ее вместе со всеми документами комиссару, уходя в тыл врага... Да, все ясно. Штаб наш разгромлен, мои бумаги оказались у врага. И вот теперь меня ищут, и этот мальчишка выслеживает меня... Вот почему так испытующе вглядывается он в меня своими голубенькими глазками из-под густых бровей! В-ту минуту я мог предположить все самое плохое. И все же я не хотел верить...

Проснулся я среди ночи, как бы от пристального чужого взгляда. За окном лил дождь и стучал в окна.

Я увидел, что Петя, одетый, стоит у стола. Рядом с ним – незнакомый мне молодой человек в черной фуражке. Я услышал негромкий разговор.

– Пойдем на крылечко, там поговорим, – предложил Петька.

– Дождь. Озяб я. Спит он, не услышит, – возразил парень.

– Идем, идем, потом обогреешься, – сказал Петька обычным своим ворчливым тоном, которым он говорил даже со взрослыми.

Едва они вышли, я заснул. Снова я проснулся под утро. Совершенно отчетливо вспомнил, что на рукаве ночного посетителя была белая повязка с печатью и двумя буквами «О. Д.» – «Орднунгсдинст» – полиция...

Я решил уйти, немедленно бежать из этого дома. Оставшись в избе один, я отыскал плоскогубцы и вытащил гвозди, которыми сам забил тогда половицу.

Она отошла, и я запустил руку в щель. Моя рука не нащупала ничего. Только мелкие щепки и мусор. Вне себя я отодрал половицу напрочь. Там ничего не было. Ничего. Меня выследили, обокрали, поймали в ловушку.

Стоял один из редких в ту осень погожих дней. Последний раз я окинул взглядом деревню, и, знаете, как ни странно, у меня было такое чувство, что когда-нибудь я еще вернусь сюда – при других обстоятельствах.

Сразу я не почувствовал боли в раненой ноге: и только спустя много времени обнаружил, что рана моя открылась.

Но я продолжал идти. Я знал, что нужно дойти до реки и переправиться через нее. У меня не было часов, я ориентировался по солнцу и мху на деревьях, признакам, известным каждому разведчику. Я должен бы уже достигнуть реки. Но лес не редел и даже с небольшого холма не видно было и края его темной зелени.

Отчаявшись,я свалился в траву и не двигался. И тут я услышал какой-то шум, непрестанный и глухой. Я пошел на эти звуки и вскоре очутился на берегу. Река была неширока, отчетливо были видны папоротниковые заросли на другом берегу. Я разулся. На раненой ноге у меня было срезано голенище сапога. С ужасом обнаружил я, что нога распухла и мне не переплыть реки. Я воспринял это как-то равнодушно. Болезненный сон свалил меня. Вероятно, у меня был жар.

Вдруг сквозь тяжелую дрему мне почудился знакомый голос с привычными ворчливыми нотками:

– Горе ты мое! Здесь он, говорю тебе. Куда суешься? Не в ту, не в ту сторону!

В тот же миг испуганное лицо Леньки показалось над самой моей головой, и он обрадованно закричал:

– Здесь он, здесь, нашел!

Петька, шумно вздохнув, немедленно отозвался:

– Я же тебе говорил, бестолковый! :

Когда они потащили меня, я потерял сознание. Очнулся я в лодке, спрятанной в камышах. Кто-то, кому Петька недовольно сказал: «Не утопи, дьявол нескладный!» – оттолкнул лодку веслом.

Она сразу оказалась почти на середине реки. Петька все еще стоял на берегу, и белое пятно его рубахи уже расплывалось в тумане.

Вскоре мы сошли на пустынный берег. Светила луна. Мой спутник сложил весла и вытащил лодку на песчаную отмель. И здесь я узнал его: это был ночной Петькин гость. Повязка полицейского и сейчас белела на его рукаве.

Через несколько минут нас окликнул партизанский патруль.

4

– А вы не похожи на фотографии! – сказал мне командир отряда при первой же встрече.

– Откуда у вас взялась моя фотография?

– Штаб армии искал вас и переслал нам карточку. Да если бы не Петька, не нашли бы вас.

– Петька?

– Ну да, наш партизан из Овражек.

– А полицай?

Командир засмеялся:

– И он помог. Это наш разведчик.

Мне хотелось встретиться с Петькой. То, что я не смог его разгадать, тяготило меня.

И мы встретились.

Дед Андрей Иванович умер. Гитлеровцы стали подозревать, что изба, в которой один-одинешенек живет мальчик, служит партизанской явкой. И нашими Петьке было приказано уходить в леса. Так он и попал в отряд.

Он был такой же, как раньше, так же походил на деда своим настороженным взглядом, ворчливостью и приговоркой: «Перемелется – мука будет». Но теперь, когда он оказался среди своих, он как бы оттаял, и все чаще что-то рябяческое проступало в нем.

Я спросил его, не он ли подбросил мне открытку. Он хмуро ответил, что просто прятал ее, чтобы не попалась как-нибудь немцам. Я видел, что он говорит неправду. Все-таки это был странный мальчик.

Всем смертям назло

Я увидела ее впервые ночью, на лесной поляне. И потому плохо ее разглядела.

Вдвоем со связистом Сашком мы возвращались в нашу партизанскую «ставку». Стрельбы не было. Лес молчал. И о войне напоминало только зарево над его кромкой. Зарево пылало с трех сторон уже много дней: гитлеровцы жгли деревни.

Вдруг привычным ухом уловили мы дальние шорохи: где-то передвигались люди, неосторожно, без сноровки, ломая сучья, шурша сухой листвой.

Самым главным для нас было: сколько их? Потому что это могли быть только немцы. Впрочем...

– Да ведь на нас чего только не нацеплено! – сказал мой спутник.

Действительно, мы были вооружены, как говорится, до зубов: немецкие автоматы, пистолеты, гранаты за поясом.

Мы залегли во мху, в буреломе, и стали выжидать.

Шаги приближались, но были они совсем непохожи на топот подкованных немецких сапог.

Из чащи на поляну вышли четыре девушки. Можно было допустить, что это жительницы какого-нибудь села, бежавшие от немцев и разыскивающие партизан. В этом не было бы ничего удивительного. Наш отряд посылал с разведчиками листовки в окрестные деревни, на них откликались.

Но было в облике девчат нечто, исключавшее это предположение. Они были одеты в гражданскую одежду, но с явственной воинской подтянутостью: туго затянутый ремень на новых телогрейках, шапки-ушанки, ладные сапожки, все добротное, заботливо-пригнанное.

То есть именно такое, какое было на нас, когда нас отправляли в леса.

И это сейчас выглядело странно.

– Хальт! – на всякий случай крикнул мой спутник, поднявшись во весь рост.

Мгновенно произошла перестройка. Одна из девушек – мы поняли, что это их старшая – выступила вперед, как бы прикрывая остальных. Она подняла руку: в ней был пистолет.

– Бросай свою пушку! – приказала я. – Подходи!

Тем временем Сашко неуважительно спрашивал:

– Убежали из детского сада? Сорвались из яслей?

Но они уже разглядели ленточки у нас на шапках.

– Вы в самом деле партизаны? – смотря на нас во все глаза, спросила старшая. Это была рослая девушка, темноволосая и темноглазая, лет семнадцати.

– Нет, мы переодетые эсэсовцы, – объявил мой спутник.

Девушки неуверенно улыбнулись. Потом они рассказали, что ищут партизан. Откуда они, где экипированы, кем посланы, как сюда попали, – отказались объяснить наотрез.

– Оттуда? – спросила я, показав пальцем вверх.

Они молчали. Впрочем, непохоже было, что их сбросили с парашютами. Конечно, приземление могло быть неточным, это случалось, но в отряде были рации, и с Большой земли нам сообщили бы о готовящейся выброске.

– Все скажем командиру отряда или комиссару, – заявила старшая. Это и была Маша. Только тогда прозвище «Всем смертям назло» еще не пристало к ней.

То, что они знали о существовании в отряде комиссара – а это было у нас новшеством, – доказывало, что девушки ориентированы.

На всякий случай мы заявили, что отсюда до отряда – «как до звезды на небе», после чего приняли решение: я останусь здесь с ними, а Сашко отправится за указаниями в штаб.

Вот тогда-то, на поляне, мы и познакомились. Трое были местными, одна – москвичкой. Короткие, обыденные биографии: школа, пионерия, комсомол.

Они как бы всходили по ступеням жизни: на каждой ступени было свое начало и свой конец.

Пели песню «Если завтра война, если завтра в поход...» Стреляли в тире и на полигоне. Но в глубине души никто не верил ни в то, что завтра война, ни в то, что они сами будут воинами. Не верилось даже тогда, когда уже были поданы заявления в райком комсомола: «Прошу меня взять для работы в тылу врага...» И когда придирчивый, строгий опрос «процеживал» добровольцев. И даже, когда началось обучение.

Они прошли «курс наук»: научились метать гранаты, ползать по-пластунски, «перекусывать» телефонный провод, немножко болтать по-немецки.

Все это было им нужно, как хлеб, как вода.

Незримую линию фронта они перешли «ножками», ориентируясь по карте.

Маша была из маленького городка на Смоленщине. Она осталась в нашем партизанском штабе, ее подруги ушли в бригады.

Маша быстро прижилась у нас. Ее «ходки» в ближний тыл врага бывали всегда удачными. У нее была неприметная внешность, она умела как бы растворяться среди девушек села, занятого немцами. Ей удавалось не наскочить на полицая или добровольного предателя.

Прозвище «Всем смертям назло» возникло, однако, не из этого. Просто Маша любила стихи Симонова и часто повторяла: «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло!»

И действительно, она возвращалась. Она всегда возвращалась. Она приходила усталая, грязная, в затрепанной телогрейке и рваной юбке, исхлестанная кустарником, засыпанная пылью.

Мы жили тогда богато: не в землянках, а в деревне. Маша переодевалась в обычную одежду партизанских девчат, которую она носила с наивной щеголеватостью: бумажная гимнастерка, поверх нее – суконная безрукавка, отороченная заячьим мехом, кубанка с красной ленточкой на месте звезды. На поясе – пистолет на длинной трофейной цепочке в виде блестящих цилиндриков, нанизанных на проволоку.

Однажды Маша вернулась, не выполнив задания.

– Почему ты вернулась? – спросила я.

– Очень страшно стало. Там один полицай – мой сродственник дальний. Я его раз, еще девчонкой, на тетиной свадьбе видела. Он вроде меня не узнал, но только я думаю, что вид сделал...

– Чего ж ты испугалась? Вид сделал – значит, не собирался тебе вредить...

– Что вы! Раз он в полицаях – всё!

Маша была искренна и прямолинейна.

Только очень жестокая война могла научить ее притворяться, играть роль темной, придурковатой девки из дальнего села и ловко скрывать свое настоящее лицо.

За срыв задания Батя хотел судить Машу. Но я ее отстояла, сказала, что пошлю ее обратно.

Маша пошла вторично, задание выполнила, а насчет родственника сказала растерянно, что немцы его упрятали за решетку. Слух такой идет, что он помогал партизанам.

– Вот видишь, – сказала я.

Однажды в штаб привели дюжего парня с белой повязкой полицейского на рукаве. У него была наша листовка.

– На опушке шлялся. Увидел нас, карабин вперед себя выбросил и листовку нам тычет. «Братцы, – говорит,– я полицай, пришел с повинной»,– доложил старшой.

Вели его с завязанными глазами, чтоб не узнал наше расположение. Но как только его развязали, парень сказал, ухмыльнувшись:

– Вона где вы! Туточки напрямик озеро Рачье. А позади – урочище.

– Ладно, ладно, – перебила я, – скажи лучше, как ты от армии отвертелся?

Парень молча нажал на веко и вынул стеклянный глаз.

– Ясно. Вставляй обратно, – сказала я.– А в полицаи как попал?

– Обыкновенно. Согнали всех в амбар, сутки не поили, не кормили. А потом переводчик объявил, кто не хочет быть поротым, записывайся в полицаи. Я записался.

– Как же ты службу нес? Других порол?

– Не. Меня пороть не ставили.

– А куда ж тебя ставили?

– На посты. Опять же партизан искали.

– Нашли?

– Не.

В это время в избу вошел начальник штаба Васильич.

– Это ты деревни жег? – с ходу спросил он.

– Я, – ответил парень.

– Что ж ты думал, за это мы тебе спасибо скажем?

Парень опустил голову и промямлил:

– Искупить хочу.

– Поздно надумал! – И Васильич приказал посадить его в баню.

– Неискренний, – заключил Васильич, – вид жуликоватый, глаза бегают.

– Не могут они у него бегать. Один – стеклянный, куда ему бегать. А другой – глаз как глаз. – Мне казалось, что парень, наоборот, говорит все откровенно. А мы ведь обещали прощение в листовке.

– Наверняка подослан немцами, – сказал Васильич.

– Необязательно. И у него наша листовка, – добавила я, – за подписью Бати. И держать его в бане всю жизнь мы не можем.

– Тоже верно.

Одноглазого выпустили и велели Маше приглядывать за ним, поскольку она пока была без дела.

Партизанскими листовками были наводнены ближние деревни. Листовки обращались к жителям временно захваченных врагом районов, к молодежи временно захваченн..., отдельно – к девушкам. Была еще одна листовка – специально к полицейским. В ней предлагалось переходить с оружием на сторону партизан и обещалось прощение за «деяния, совершенные в бытность полицейским». Случалось, полицейские приходили.

Являлись и подозрительные люди, наверняка агенты немцев.

Нам некогда было с ними возиться, и мы переправляли их на Большую землю, благо тогда еще был проход «ножками». А теперь проход закрыли, и что делать с этим одноглазым типом, мы не знали.

Доложили Бате, он рассердился:

– Что вы лезете ко мне со всяким дерьмом?

Саввушка-подрывник сказал:

– Шлепнуть его, гада, и дело с концом!

Маша услышала и высказалась неожиданно:

– А вот и не надо. Он очень полезный может быть. Его Васькой зовут.

– Убийственная логика, – сказал Васильич. А что с него толку, с твоего полезного Васьки?

– А то, что его двоюродная сестра живет в любовницах у Щекотова.

Мы переглянулись.

– Что ж он сразу не сказал?

– А вы его не спрашивали.

– Врет небось, – предположил Саввушка..

Васильич задумался.

– Слушай! – азартно вмешался Сашко. – Пусть он идет обратно и гробанет Щекотова.

– Как же! Карателей он на нас наведет – вот что он сделает, – настаивал Саввушка.

Вопрос о судьбе одноглазого остался открытым.

А назавтра Васька исчез.

Мы набросились на Машу: как же ты его упустила? Мы тебе приказали приглядывать.

– Приглядывать – не на часах стоять, – беспечно отвечала Маша.

И Васильич велел посадить Машу в баню на пять суток за потерю бдительности.

Маша сидела в бане. Девчата носили ей пирожки с кониной и по вечерам пели под окошечком бани вполголоса, как поют партизаны, песню «Синий платочек». И Маша в бане подпевала.

Через неделю наша разведка принесла содранное со столба объявление, подписанное начальником полиции. И это был не Щекотов.

Где Щекотов? Разведали, где Щекотов. Нету Щекотова. Убит «неизвестными злоумышленниками». При каких обстоятельствах? Гранату в окно шардарахнули.

– Это Васька! – закричала Маша.

– Нет, она помешанная. Помешалась на одноглазом Ваське, – сказал Саввушка.

– Я знаю, – в Машиных словах что-то крылось.

– Что же именно ты знаешь? – ледяным голосом спросил Васильич.

– А то, что я ему гранату дала. И проводила его до Старого Брода. Вот что я знаю, – вызывающе ответила Маша.

– Будем тебя судить партизанским судом, – пообещал.Васильич.

И доложил Бате.

Реакция была неожиданная:

– Вы не додумались, а она додумалась. Где одноглазый? Ищите одноглазого. Он это. Другой никто не мог. У дома Щекотова охрана стоит. Она могла пропустить только своего человека. Тем более ночью. А Машке объявить благодарность за смекалку.

Мы не нашли одноглазого. Много позднее узнали, что ему удалось скрыться, он долго плутал по лесу и вышел в другой партизанский отряд.

Маша заметила злорадно:

– Он к нам и не хотел. Охота ему была к нам вертаться. Чтоб его шлепнули?

Задолго до конца войны я потеряла Машу из виду. И встретила ее уже в мирные дни. И, как ни странно, опять в лесу. Рейсовый автобус Москва – Новгород остановился на дороге, водитель стал менять камеру. А мы разбрелись кто куда.

Утоптанная тропинка привела меня на поляну. Неожиданная картина открылась передо мной. Это была какая-то имитация партизанского лагеря. Посреди поляны горел малый костер, над ним – пристроен котел на треноге. Мальчишка лет двенадцати сидел над картой, сосредоточенно водя по ней карандашом.

Меня остановил запоздалый окрик «патруля»:

– Кто идет? Пароль!

– Всем смертям назло! – ответила я наугад.

– Стоять здесь. Бросить оружие! – скомандовал патрульный и послал товарища:

– Позови Марью Павловну.

– Это кто же? – спросила я, усаживаясь на траву.

– Наша учительница.

Я слышала, как недалеко в кустах взволнованный детский голос докладывал:

– Пароля не знает. Говорит: «Всем смертям назло!»

Пауза. И быстрые шаги прямо сквозь чащу...

Это была Маша.

Она познакомила меня со своими учениками, и я рассказала им немного о партизанских днях их наставницы.

Упомянула и о том, что в отряде ее звали «Всем смертям назло», – они этого не знали.

– Это потому, что она была такая смелая! – не спросил, а скорее объяснил рыжий, как морковка, мальчишка сиплым от волнения голосом.

Маша, засмеявшись, сказала, что это просто слова из стихотворения, которое она любила повторять.

Но ей никто не поверил.