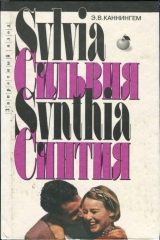

Текст книги "Сильвия"

Автор книги: Говард Фаст

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)

Глава XVIII

Погасшая луна

И отблеск еле видный

На брюхе свиноматки,

Которая рожает.

Смешались кровь и рвота,

И спазм идет за спазмом.

Священный акт рожденья,

О звуки колыбельной!

Я слышу вас, я слышу,

А рвота заливает

Пивного бара стойку,

Где в кружках души плещут.

В полях гуляет ветер,

Качнулся стул под пьяным,

Все ищем, ищем, ищем

Сосцы с любовью соком

И все их не находим,

А жажда нестерпима.

И что же утолит ее?

Не одурь, не плацента

с кровью,

Лишь ты, о аква нонго,

ты, целитель,

К тебе стремлюсь,

тебя лишь вспоминаю,

И о терпении прошу,

о силе вынесть,

А клятв иных к луне

не обращаю.

У себя в офисе я перечитал стихи еще раз. В шестой, седьмой, восьмой раз. Перечитывая, пытался представить себе возникающие из этих слов картины, образы. Так всегда бывает, когда читаешь что-то стоящее, но картины рассыпались, едва я пробовал придать им некую рациональность, а образы словно таяли, ускользая. Я прочел стихотворение вслух, как будто мне предстояло разбирать и оценивать его в классе, но осталось лишь ощущение какого-то ритма, звука, складывающегося узора, и странная горечь возникла, и ужас, как будто прозвучала чудесная музыка, но стоило мне попробовать разложить ее на такты и ноты, отыскивая секрет, как тут же она умолкла, точно съежившись.

Судить об этих стихах я не мог. Может быть, замечательная поэзия, но, возможно, и сущая чепуха. Плохо это, хорошо или никак – не знаю. Пробовал вообразить, что, читая эти строчки, должен был испытывать Фредерик Саммерс. Или некогда знаменитый мистер Холл. Или хотя бы Энн Гольдфарб – что она при этом чувствовала? Я не чувствовал ничего.

Крохотную книжку я прочел от корки до корки еще накануне перед сном. Перечел после обеда. Вернулся в офис, оплатил какие-то счета, тщательно сложил бумажку в пятьдесят долларов, засунув ее в глубь ящика стола, и снова перечитал, начиная с первой страницы. А потом постарался сосредоточиться на заглавном стихотворении.

Поняв, что ничего не получается, я позвонил в университет профессору Бертраму Коену, к счастью, сразу же его поймав. Он не только меня вспомнил, хотя мы уже пять лет, как не виделись, ему даже вроде бы радостно было меня услышать. Решил, что стану проситься на работу в университет. Нечасто у него бывали такие одаренные студенты. Может, загляну как-нибудь, побеседуем?

Я сказал, что с радостью, как только у него найдется время – и это была правда. Он прекрасный специалист по древней истории и разговаривать с ним одно наслаждение. А сейчас не мог бы он мне оказать одну услугу?

– Ну конечно, мистер Маклин. Все, что в моих силах.

– Скажите, профессор, у вас на факультете нет специалистов по современной поэзии? Если есть, не могли бы вы устроить мне небольшую встречу?

– Есть, конечно, Кэвин Маллен. Между прочим, он сам достаточно серьезный поэт, мистер Маклин. Сейчас переговорю с ним и вам отзвоню, ладно? Можно сказать, что вам это нужно по работе?

– Так и есть.

– А как вам позвонить?

Я дал ему номер офиса, поблагодарил. Через полчаса он сообщил, что профессор Маллен ждет меня сегодня в десять вечера, если мне удобно. Дома, разумеется.

– Только вот что, мистер Маклин, – продолжал он, – не забывайте, о чем мы с вами в последний раз говорили. Давайте позавтракаем вместе, и не откладывая.

Я сказал, что обязательно, и не покривил душой.

Глава IX

К дому профессора Маллена в Брентвуде, старомодному бунгало в испанском стиле, я подъехал без нескольких минут десять, залюбовавшись этой постройкой, лет тридцать пять назад казавшейся безвкусной, грубоватой, крикливой, но со временем приобретшей нечто утонченное – особенно на фоне плоских крыш, прямоугольных окон и выпирающих углов, которые теперь видишь на каждом шагу. Дверь открыл сам Маллен, невысокий худой мужчина – роста в нем от силы сто шестьдесят сантиметров – с крупной головой, увенчанной копной седеющих неухоженных волос, и глазами такой ослепительной голубизны, что, казалось, их подсвечивают изнутри. Обычная хлопковая рубашка спортивного покроя, выцветшие, подштопанные голубые джинсы. Улыбаясь, он крепко стиснул мне руку, ввел в дом и сказал на удивление низким голосом:

– Стало быть, вы и есть Алан Маклин, если я не ошибся? Удивительное дело: детектив, а интересуется поэзией.

Я не возражал; в конце концов, он ведь выкроил время по моей просьбе, да и не обязан профессор вникать в различия между частным детективом и простым собирателем всякой грязи, который за доллар-другой поставляет информацию, облегчающую заказчику процедуру развода.

Гостиная представляла собой полный хаос: стены сплошь в стеллажах, на полу сырая пеленка, два игрушечных грузовика уткнулись в стенку манежа, рядом модель скутера, чучело гималайского енота, два живых кота и целая куча фанерных ящиков, которые еще предстояло покрасить, да всякие прочие штуки, выдающие присутствие в доме детей.

Обведя рукой эти нагромождения, он все объяснил одной-единственной фразой:

– Нам с женой нравятся большие семьи, мистер Маклин. – Позднее оказалось, что его большая семья состоит из шести детей. – Садитесь, пожалуйста. Знаете, когда семья маленькая, это еще труднее, а уж если детей вовсе нет и муж с женой дни напролет выясняют отношения, тогда совсем кошмар. – Произнося это, он смахнул с плетеного кресла прямо на пол груду книжек по уходу за новорожденными. – Ирландский виски предпочитаете или шотландский? Я-то люблю самый обычный.

– Ну и мне то же.

– Немножко льда?

– Как хотите. Большое спасибо, вы так любезны, что выделили мне время.

– Полноте, – начал было он, но тут вошла жена, и он принялся нас знакомить. Она оказалась на целую голову выше него, красивая дородная женщина, не толстая, а скорее массивная, источавшая ощущение силы, – двигалась она медленно, уверенно, всем своим видом, даже прической – небрежно сколотой копной золотистых, как созревшая кукуруза, волос, – даже мягкими, ласковыми интонациями выказывавшая нежную снисходительность к нам, мужчинам.

– Ну вот, последнего уложила. Знаете, мистер Маклин, природа все-таки удивительно мудра, умеет вас вознаградить: какое счастье, провозившись целый день с шестью детьми, увидеть, что все шестеро спят. Вы не голодны?

Я помотал головой, любуясь каждым ее движением, пока она все так же неспешно, непринужденно подобрала с пола игрушки и прочее и вышла. Маллен протянул мне бокал и сел напротив.

– Итак, мистер Маклин, чем могу быть полезен?

– Просветите меня относительно поэзии, если вам нетрудно.

– Поэзии вообще? Видите ли, в университете я веду три разных курса, поэтому…

– Ну что вы, что вы. Меня интересует только один поэт. Вам не доводилось слышать о Сильвии Вест?

– Как же. – Вскочил, подошел к стеллажу, где стояли сотни и сотни поэтических книжек, и каким-то чудом сразу нашел нужный сборник, тот самый, выпущенный Сильвией. (Теперь я называл ее про себя просто Сильвией, не Сильвией Вест, не мисс Вест, а Сильвией.) Я вытащил из кармана свой экземпляр.

– Вы эту книжку прочли? – спросил я.

– Разумеется. Напрасно удивляетесь, мистер Маклин. Я стараюсь читать все, что публикуют молодые поэты. Не думайте, что это слишком обременительно, ведь публикуют-то совсем не так много. К тому же я веду колонку поэзии в «Куотерли», поэтому издатели обычно посылают мне новые сборники.

– И как вы находите этот сборник, сэр?

– Хм, мистер Маклин, вы хотите знать, нравится он мне или нет? На такие вопросы не очень-то легко отвечать. Не те сейчас времена, чтобы про какого-нибудь поэта взять да заявить: совершенно очевидно, что ему суждено стать великим, ну и все такое. Поэт – это, знаете, такой вот одинокий, измученный человек, которого выгнали вон из отцовского дома, а он все ищет, как бы ему туда вернуться, под каким предлогом. Или сидит на заднем дворе под кустом смородины, оттачивает свой бесценный дар да перебрасывается строчкой-другой с соседским поэтом, которого тоже выставили вон, заставив устроиться на задворках. А было время, мистер Маклин, когда поэт чувствовал себя словно музыкант в большом оркестре, где и трубы, и скрипки, и могучие барабаны, и музыка такая громкая, такая ритмичная, что весь мир ее с напряжением слушает. Но все это в прошлом, мой милый. Да-да. В далеком прошлом. А теперь слушают только эту чушь, сочиняемую для бродвейских мюзиклов, и только таким рифмачам готовы платить, прочих же, отмеченных даром Божьим, вынуждают перебиваться с хлеба на воду, и никаких надежд. На что теперь рассчитывать поэту, ведь он же, понимаете, какое-то странное существо да к тому же повинен в самом страшном грехе, именуемом нищетой, ну, так и пусть наигрывает на своей свирельке в скромной надежде этой мелодией что-то выразить и как-то запечатлеть идиотский, взбесившийся, бесчувственный мир, где когда-то его признавали пророком. О да, у этого несчастного превосходная память, только вот беда, почти не осталось веры в себя, а у кого останется, если все шепчешь да шепчешь, не имея возможности сказать в полный голос.

Так вот, насчет этой женщины, Сильвии Вест, я не берусь вам сказать, хороший она поэт или плохой. Да и как это можно – сразу ставить клеймо: плохой, хороший. Вы сначала прислушайтесь, почувствуйте, сколько в ней неукротимой ненависти, какая закипает в ней обида. Вот, мистер Маклин, смотрите.

И, открыв книжку, он прочел:

Муки Иисуса, я знаю вас, муки Иисуса.

Ноет все тело, горит, не сгорая.

О почему, почему же меня ты оставил?

Болью зайдусь и себя прокляну я сегодня,

Грешную, больше и хуже других я грешила.

Муки Иисуса, я знаю вас, муки Иисуса.

Где ты, мой пастырь, где же слова утешенья?

Их и не хватит, ты в душу, ты в душу

всмотрись мне.

И содрогнешься: одною лишь плотью живу я,

Плотью греховной, жестокой и алчной,

ничтожной.

Грех мой на мне, никуда от него не укрыться.

Муки Иисуса, я знаю вас, муки Иисуса.

Он долго молчал, всматриваясь в меня своими ослепительно яркими голубыми глазами. Тихо вошла в комнату жена и, не проронив ни слова, слушала, как он читает стихи низким, выразительным голосом. Маллен улыбнулся, покачал головой.

– Что-то мы с вами, мистер Маклин, слишком уж всерьез принялись обсуждать поэзию, а ведь она дело несерьезное, а? Стало быть, вы хотите знать мое мнение? Это не очень хорошие стихи, но в них что-то есть, это несомненно. Есть, хотя стихи не из лучших. Вы Хелен Морган слышали, когда она в ударе? Вот так и Сильвия Вест – ничему специально не училась, никакой утонченности, языком как следует пользоваться не умеет, а если честно, так и о версификации понятия у нее самые расплывчатые. Но зато есть другое: страсть и настоящее чувство боли, и потребность ее выразить, а главное, она музыкальна. Чувство боли она способна донести так же выразительно, как исполнители блюзов. Если для нее наступит умиротворение – Бог весть, наступит ли? – царственная будет женщина, можете не сомневаться, но если, допустим, этого не произойдет, тогда она обретет способность воплотить в поэзии все, что обещает ее талант, и вот тогда это будет явление, большое явление, уж вы мне поверьте.

– Так вы с нею знакомы?

– Нет, к моему стыду, – сказал Маллен, улыбаясь жене, которая заметила, словно мимоходом: «Смотри-ка до чего вдохновился!»

– Тогда каким же образом вы узнали про ее боль, профессор Маллен, и про все прочее?

– Да из ее стихов, откуда же еще!

Я кивнул, воздержавшись от комментариев. Какое-то странное, и не скажу, чтобы тягостное, беспокойство все сильнее овладевало мною, а еще сильнее овладевало желание, чтобы этот вечер продлился. Жена Маллена, улыбаясь, плеснула мне в бокал еще, потом села рядом с нами. Видно было, что эта крупная, красивая женщина обожает своего коротышку-мужа с его бархатным голосом, странным у такого маленького, светящегося от худобы человека, видно это было по каждому ее жесту и слову, по тому, как она бесшумно двигалась, как к нему обращалась, как на него смотрела. И вдруг мне стало до того скверно и одиноко, что я чуть не расплакался.

– Что такое поэзия? – Маллен обращался не ко мне, просто вошел в свою обычную роль учителя, которому приходится растолковывать в классе одни и те же вещи. – Первые люди на земле пели, потому что музыка так же свойственна человеку, как и слово. А когда появились слова с их образностью, цветом, чувством памяти, появилась и особая музыка – это музыка речи. Поэзия – вот начало всей литературы, всего, что называется искусством. Гомер пел свои творения, и ужасающие откровения иудейских пророков – это ведь тоже поэзия, а кто создал музыку старой Ирландии, если не поэты, эти бродяги, которые бродили по земле с лютнями и пели стихи? Да ведь и здесь у нас индейцы тоже играли на своих деревянных флейтах, пока их певцы слагали стихи. Это самое старое, что есть в мире, и оно росло, оно процветало, пока – сравнительно недавно – мы вдруг не понеслись вперед со всех ног, превращая мир в какое-то неуютное место. Вот отчего нынешнему поэту так трудно найти и образ, и музыку, он ведь только и видит, что мы жуем себе яблоко, совсем позабыв про дерево, на котором оно растет. Вашей Сильвии долго придется ждать награды, но она многому научится. Есть у нее что сказать, и голос этот – ясный голос.

– Для меня, – признался я, – он не очень ясный. Возьмите хотя бы вот это стихотворение про погасшую луну. Что она хотела им сказать? О чем это? А если что-то здесь скрывается, почему не выразить это открыто?

– Неплохо, – похвалил меня Маллен, – вы в самую точку угодили. Так вам кажется, она нарочно что-то от вас скрывает? Помилуйте, ничуть не бывало. Мы с вами люди прямые, Маклин, что не означает – прямолинейные, вот так и поэты: пытаться скрыть что-то могут лишь те, кому выразить нечего. А если выходит неясно, то по той простой причине, что им не удается выразить словами то, что они в себе чувствуют. И Сильвия такая же, ее прямо-таки изводит нечто такое, что не донесут слова, употребленные в обычном своем значении, но со временем это пройдет, и нужные слова отыщутся. Научится лучше понимать, что именно должно быть передано, и умение делать это тоже придет.

Но вот в этих стихах все какие-то символы, какие-то сравнения. Она/ описывает место, где, я так понимаю, прошли ее детские годы, и при этом столько отвращения, столько кошмаров, совсем недетских, если не заблуждаюсь. Вас бы больше устроило, чтобы она просто написала: «Ребенком я жила вот в этом городе», – и поставила точку, но ей-то надо передать, что ощущал ребенок, и для этого она использует довольно сложную символику, образы, запомнившиеся из поры детства. Вы понимаете, о чем я?

– Кажется, понимаю, – кивнул я. – А как вы думаете, в каком городе она выросла?

– Могу только догадываться. Стало быть, в каком городе?

– Да, в каком городе.

– Возможно, в Питсбурге.

– Почему вам кажется, что там?

– Попробую вам объяснить. Когда стихи пишут люди, имеющие законченное образование да еще не один год вращавшиеся в академической среде, с мастерством у них чаще всего неплохо, а вот чувство живой жизни притупляется, как и стимул, заставляющий создавать собственные метафоры, передающие пережитое лично ими, а не кем-то еще. Знаете, у нас в университетах народ очень даже практичный. Вот и комбинирует уже известные метафоры, чуть их подновляя, ведь так проще. А у этой Сильвии, по-моему, образования, я имею в виду школьного образования, почти нет. И свои образы она создает из увиденного и пережитого ею самой. Как-то она услышала, как испанцы называют воду, и это слово произвело на нее впечатление. Вот оттого упомянута «аква» – ей хочется вспомнить тот миг, когда она это впервые услышала. Питсбург, если помните, стоит на слиянии рек Аллегани и Мононгахила, причем на Мононгахила другого сколько-нибудь заметного города больше нет. Это я к тому, откуда ее метафоры и образы. В слове «Мононгахила» первая часть воспринимается как приставка, вроде тех, какими изобилует язык индейцев-алгонквинов. Вообще-то правильнее было бы Ононгахила, но, вы знаете, мы очень произвольно транскрибируем индейские наименования. Вот вам и смысл этого странного выражения «аква нонго», и вот откуда весь образ, хотя как Сильвия докопалась до индейских корней, сказать не могу, такие вещи у самоучек необъяснимы, но тем и интересны.

Итак, «аква нонго», она же «целитель», то есть река Мононгахила. Заметьте, как искусно она зашифровала это слово, сумев обыграть звуки и придать образность имени. Река, прошу заметить, для индейцев была божеством. Индейцев истребили, на месте их жилищ вырос жуткий город Питсбург – так это воспринимает девочка Сильвия. Но ведь река течет, как всегда здесь текла. Она вечна, река, она очищает, она вынесет все. Течет, очищает, исцеляет жестокие раны. Вот о чем эти стихи. Мне противно переводить их смысл на столь плоский язык. Так они становятся понятны лишь тем, кто не чувствует поэзии.

– Мне теперь понятно, – вставил я.

– Ну и хорошо. Похоже, я сам оказался в роли детектива, правда?

– И очень хорошего, сэр.

– Стало быть, мог бы и этим заняться при необходимости, а, мистер Маклин?

– Вполне, профессор Маллен, вполне, можете не сомневаться.

Часть 2

Питсбург

Глава I

Розовощекий коротышка-толстячок, плюхнувшийся в самолете на соседнее кресло, переспросил, как меня зовут.

– Маклин, Алан Маклин.

– А мне послышалось – Маклеон.

– Нет, Маклин.

– В кино работаете?

– Нет.

– Занятно. Знаете, я два раза летал из Лос-Анджелеса с людьми, которые работают в кино.

– Тут таких много, – заметил я. С местным патриотизмом я не в ладу, поэтому не выношу людей, которые, заслышав про Лос-Анджелес, тут же вспоминают Голливуд, а Сан-Франциско именуют не иначе, как Фриско; впрочем, это мое предубеждение, и только. Я развернул свежий номер журнала «Нью-Йоркер» и попробовал читать.

– Хороший там народ, в кино, – добавил сосед.

– Конечно.

– А в Питсбурге раньше бывали?

– Никогда не был.

– Ну вот, пожалуйста. Вечно у американцев так. Небось, в Париже-то бывали, а?

– Случалось.

– Разумеется! А ведь было время, когда все считали: сначала поезди по Америке. Теперь по-другому. Поедем в Тимбукту, в Касабланку, в Москву. Уж в Москву целыми толпами едут. Зять у меня, так тот Большого Каньона в глаза не видал, до Йеллоустонского парка в жизни не добрался, да что там, собственный штат почти не знает, а вот в Москве побывал, уж будьте уверены. Поехал с группой бизнесменов, кормили его там, поили, ну просто как наследного принца. Из кожи вон лезли, только бы доволен остался. А вы в Москве тоже бывали?

– Нет, – сказал я.

– А возьмите Пенсильванию, с ней знаете, какая беда? Им там на все плевать, в Пенсильвании этой, буквально на все, просто болезнь какая-то. Нет бы возгордиться, за честь штата постоять, как калифорнийцы умеют или техасцы да и прочие. А вам не приходило в голову, какой американский штат больше всего построил церквей и колледжей, и городов? Не задумывались?

– Да нет как-то.

– Пенсильвания. И больше всего стали там производится и угля тоже, и железных дорог там больше, чем в других штатах, а также дичи. Вы случаем не охотник?

– Увы, – вздохнул я.

– А еще говорят про Паудер-ривер, про Джексон-холл! Да в любом пенсильванском округе дичи больше, чем во всем штате Вайоминг! Охота – это замечательно. Откровенно говоря, лучше бы наш президент охотился, а не играл в гольф. Правда, в гольф ему легче – физическое состояние, как-никак, приходится считаться. Я-то знаю, зять мой с ним как-то играл, когда Айк [2]2

Президент Эйзенхауэр.

[Закрыть]в прошлом году посетил Питсбург. Хотя сплетничать не люблю. Это зять у меня такой болтливый. А вы в Питсбург что, по делу?

– По делу, – сказал я.

– Питсбург – сердце штата. То есть буквально сердце. Знаете, сколько в Питсбурге мостов? Кстати, когда по радио национальная викторина будет, позвоню им, предложу этот вопрос. Сколько в Питсбурге мостов, как вы думаете?

– Понятия не имею.

– Тогда лучше и не гадайте, все равно ошибетесь. Больше двухсот, и это только в черте города. Больше двухсот. Да еще штук восемьдесят в округе. Какая там Венеция, пусть лучше к нам в Питсбург приезжают.

Глава II

Просторный, удобный номер в отеле «Уильям Пенн» стоил пятнадцать долларов в день, и мне приходилось напоминать себе, что вообще-то я не привык останавливаться там, где захочу, и заказывать в ресторане все, что мне по вкусу. Ладно, расходы на поездку вполне компенсируются одиночеством, на которое я обречен, как всегда.

Цивилизация так устроена, что ей нужны одинокие Для них созданы сносные условия и предусмотрены всякого рода отвлечения, чтобы не погибнуть от скуки. Это в древности одиночки, у кого не было ни рода, ни племени, были обречены на погибель, да и смотрели на них как на людей вне закона. Причем они могли и не совершать преступлений, потому что преступным было само их существование. Их любой мог обращать в рабство, убивать, избивать, а закон за это не карал. Для них были закрыты ворота почти всех городов, и даже разбойники, сбивавшиеся в банды, состоявшие из таких же одиноких, чаще всего убивали их, даже не расспросив, отчего человек одинок. Так что меня незачем было убеждать, что комфортабельный номер с ванной в одном из лучших отелей Питсбурга знаменует собой прогресс. Когда, понежившись в ванне и побрившись, я доставал из чемодана свежую рубашку, настроение у меня стало почти хорошим, насколько такое мне доступно. По стенам были развешаны цветные фотографии, сделанные в швейцарских Альпах, и я уже мог их разглядывать без отвращения; двуспальная кровать под ярко-рыжим покрывалом так к себе и притягивала, а кроме того, я на некоторое время стал владельцем двух кресел, высокого гардероба, к которому примыкал шкафчик поменьше, и письменного стола. Нечего жаловаться на жизнь.

Было уже шесть с хвостиком, я проголодался и пообедал в совершенно пустом ресторане при гостинице, сопровождая свой бифштекс с салатом чтением местной «Пост». Выкурил сигарету и вышел прогуляться.

По Либерти-авеню я дошел до самого Пойнт-парка, а в парке нашел свободную скамейку и наблюдал, как, глядя друг другу в глаза, томятся любовью, надеждой и желанием два подростка – мальчик и девочка лет по шестнадцати. Был прохладный, приятный вечер, ни облачка на небе, никакого смога, только золотые лучи уходящего солнца.

Обратно я пошел по бульвару, выпил в баре отеля виски, купил журналы и какой-то только что вышедший роман и в номере читал, пока не закрылись глаза.