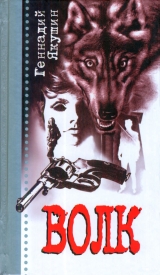

Текст книги "Волк"

Автор книги: Геннадий Якушин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)

Глава XXVII

В Москву я возвращаюсь через месяц. В аэропорту, на стоянке такси, встречаю добротно, но несколько провинциально одетого человека, который смотрит не в сторону такси или «леваков», а почему-то упрямо в мою. Да, он внимательно, даже с наглинкой смотрит на меня, точно чего-то ждет. Скользнув по нему глазами, я вижу подъезжающую машину и голосую. Оказывается не по пути.

Мужчина, видимо, устав прожигать меня взглядом, говорит:

– Ну, здравствуй, Волк!

– Что? Как вы сказали? – изумляюсь я.

– Волк, ты что, меня не узнаешь?

Странная аберрация зрительной памяти. Внезапный толчок, словно что-то щелкает внутри меня, – и вот совершенно незнакомое лицо, как на негативе, проявляется кем-то давним и знакомым.

Кобра – его кличка, а фамилия – Кобрин. Он жил со мной в одном доме. Кобра не был близок с блатными. Он не употреблял и бытовавших в нашем лексиконе словечек, не отличался и силой, но его уважали за характер. Если Кобра обещал, то обязательно делал. Но именно он и попал первым из нашего двора в колонию для несовершеннолетних. Всадил нож в брюхо парню, пытавшемуся обесчестить его старшую сестру.

Отец Кобрина погиб на фронте, работала одна мать. Денег на адвоката у них не было. А отец убитого им насильника работал заведующим мясной секцией в гастрономе и оплатил лучшего адвоката в районе.

Взрослый Кобрин стоит передо мной, покуривая папироску.

– Ну, как живем-можем?

– Да ничего.

– Читаю, почитываю, слежу за тобой. – Манера говорить у него прежняя.

– Ну, как сам-то? – спрашиваю я.

– Живу в Красноярске, работаю на заводе. У сестры гостил. Сейчас возвращаюсь домой. Видишь, потомство завел. – К ногам Кобрина жмется тоненькая девочка…

Я отпускаю такси за квартал от дома и иду пешком. Пустая улица, ветер, облетевшие деревья, холодная жестяная земля в предзимних сумерках, тускло блестящие, чуть схваченные непрочной корочкой льда лужи и – тоска. Поднявшись на свой четырнадцатый этаж, я хожу по квартире из угла в угол и чувствую себя одиноким, неприкаянным и никому не нужным.

«Ни одной душе, – думаю я, – нет дела до меня. Никто не спросит, куда и зачем я летал, что делал и что стану делать. У меня единственное – работа, и на этой работе замыкается вся моя жизнь. Деловые разговоры, деловые телефонные звонки. И это в тридцать семь лет…»

Впрочем я понимаю свое состояние. Я тоскую о сыне. Я так давно с ним не виделся. А не я ли сам виноват, что так все получается.

На другой день я звоню Марине, и на мое счастье к телефону подходит Андрей.

– Давай встретимся, – предлагаю я.

– А где? – интересуется сухо сын.

– Ну, хотя бы у зоопарка.

– Зверей будем смотреть? – с усмешкой спрашивает он.

– А ты где предлагаешь?

– Да ладно, это я так. Давай через час у зоопарка.

Я молча иду с Андреем мимо узких кукольных клеточек, в которых тоскливо дремлют лисы. Потом подхожу к вольеру, где мрачно и лениво, в глубоком утомлении от людей, свернулась рысь. Я смотрю не столько на нее, сколько на сына. Он чувствует это и чуть опускает глаза. Видно, не привык показывать истинных чувств. Зато рано привык к самостоятельности из-за моего с Мариной развода. И мне нелегко понять, в каком ракурсе видит он жизнь сегодня. Ведь тогда, когда мы разошлись, он все видел еще снизу, потому люди и собаки – все было для него огромным. Но вот его черные недоверчивые глаза поднимаются на меня, как бы туманясь и светлея.

– Пап, где бы достать стихи Ахматовой?

– Я постараюсь, но она не в моей обойме. Я сейчас занимаюсь революционным периодом и соответственно Есениным, Блоком, Маяковским. А ее поэтический образ, ее лирический герой, да вроде бы и она сама – это смесь блудницы с монахиней, – говорю я по привычке.

Андрей усмехается, как-то очень взросло, невесело, с усталостью и иронией.

– Чего смеешься? – спрашиваю я.

Сын молчит, словно теряет интерес. Мое сердце екает в тревоге. И тогда я вроде бы продолжаю начатую мысль:

– Мы так привыкаем к общепринятым истинам, что порой принимаем их за откровения. То, что я сказал про Ахматову, наверное, общепринято, устоялось. Но сегодня все ревизуется беспощадно. И не так просто, скажем, для меня решить, кто прав, нынешние ревизоры или мои учителя. Вот когда займусь ею сам, тогда и скажу свое личное мнение.

Сын поднимает на меня, глаза и я в них вижу уже интерес.

– Я тоже люблю Есенина и Блока – говорит он, – но я не люблю тех поэтов, у которых все четко определено, лишено тайны.

– Извини, сын, но я не говорил ничего про свою любовь к этим поэтам. Да, у Блока есть тайна, которую ты любишь – например, в поэме «Двенадцать». Здесь этот поэт-символист описывает отряд из двенадцати забубенных красногвардейцев во время революции. Концовка этой поэмы – загадка для всех, и для красных и для белых: «В белом венчике из роз – Впереди – Иисус Христос». Сам понимаешь, что для белых это богохульство, а для красных – досадный религиозный мистицизм… Что думаешь? – Андрей молчит. – Хорошо, не стану тебя мучить. Итак, красногвардейцев двенадцать, а Христос тринадцатый. Ты понимаешь, что это значит?

– Ну и что? И апостолов было двенадцать. – Андрей задумывается, и вдруг говорит: – А может, красноармейцы Христа просто конвоируют?..

Потом мы идем по зоопарку, не обращая внимания на зверей, а говорим и говорим, как и положено отцу с сыном, правдиво высказывая свои точки зрения и азартно споря. Когда мы расстаемся, я чувствую, что от меня уходит какой-то кусочек духовной жизни, что-то необходимое для меня.

Все мои друзья и приятели, все, кого я более или менее хорошо знаю, не интересны мне настолько, насколько этот тринадцатилетний мальчик, мой сын.

На другой день я, стоя у окна своего служебного кабинета, гляжу на стайку голубей, усевшихся рядком вдоль карниза – точь-в-точь костяшки на счетах. Из слухового чердачного оконца сутуло выползает мальчишка с палкой, на которой болтается тряпка. Он взмахивает ею, и голубиная стая круто ввинчивается в небо. «Мальчишка, наверное, ровесник моего Андрея», – думаю я. Кажется, звонит телефон. Ну и пусть звонит. Удивительно, но я только начинаю открывать для себя сына. Он далеко не прост. И не всегда я прихожу с ним к согласию, особенно в вопросах современной музыки.

В этот момент к моему плечу осторожно прикасаются. Я оборачиваюсь. Это секретарь Лиза.

– Геннадий Васильевич, вас к Стриганову, – говорит она, сердито глядя на меня васильковыми глазами. – Где вы были? Я вам несколько раз звонила!

– Да-да, иду.

Я поднимаюсь за ней на третий этаж и иду по коридору, где по обе стороны тянутся казенные, под мореный дуб, двери. Она заводит меня в свой закуток, в который выходит дверь, обитая коричневым дерматином, с табличкой: «В. М. Стриганов».

Лиза нажимает клавишу селектора и бесстрастным голосом произносит:

– Василий Михайлович, к вам Геннадий Васильевич.

Я переступаю порог. Стриганов срывается с места и, сделав несколько виражей по кабинету, вновь опускается за свой огромный полированный стол, где я вижу свои документы по итогам командировки.

– Якушин, вы это готовили для «Комсомолки» или для заседания?! – хлопает ладонью по моим бумагам заместитель министра.

– Василий Михайлович, я старался не упустить ни одной детали.

Стриганов сопит и зло зыркает на меня. Но я уже знаком с характером шефа и меня не пугают его горящие глаза. Он актер, только сцена у него посерьезнее театральной. Ему несколько за сорок. Он величина и признанный авторитет не только в правительстве России, но и СССР. Василий Михайлович продолжает поддерживать меня, хотя и знает, что я не оставляю журналистику. Увы, в газетах и журналах платят больше, чем в министерстве. Правда, я ему и не надоедаю.

– Наша цель – привлечь внимание к культурному обслуживанию строителей БАМа! – почти кричит он. – Мосты нас не интересуют!

– Уважаемый Василий Михайлович, – со злой язвительностью говорю я, – увы, но к строителям трассы нередко можно добраться только по мостам.

Стриганов замолкает и потом, ухмыльнувшись, говорит:

– Хороший ответ. Я вас здорово вышколил, Якушин. Покажу эти материалы министру. В них есть анализ, предложения по развитию театрально-концертной деятельности и укреплению материальной базы учреждений культуры в зоне БАМа. Это, на мой взгляд, как раз то, что нужно. А насчет остального, пусть сам решает.

Через неделю Управление делами официально уведомляет меня о том, что заседание комиссии состоится через две недели. Стриганов же, встретив меня в коридоре, буркает:

– Докладывать на комиссии будете вы.

Я не могу понять, что бы это значило. На заседаниях комиссии обычно выступают руководители министерств и ведомств или их заместители. Конечно, я ответственный секретарь, но я ведь только секретарь. Бесспорно, я выполняю свои обязанности добросовестно, однако такой поворот мне непонятен.

За день до заседания в аэропорту я встречаю членов комиссии, прилетевших с БАМа. Здесь же крутятся несколько фотокорреспондентов и мои собратья по перу. Первым ко мне подходит начальник СМП Лапицкий. Мы здороваемся, и он спрашивает:

– Докладываете вы?

– Да. Комментариев не будет?

– А разве комментировать обязательно?

– Право же, Анатолий Яковлевич, – сразу начинаю нервничать я, – мне абсолютно неважно, станете вы комментировать или нет. Я буду говорить о проблемах, которые требуют безотлагательного решения.

– За вами слово дадут мне.

– Почему вы так думаете?

– Наше министерство так решило. И, возможно, наши проблемы не совпадут. То, что представляется важным вам отсюда из Москвы, может казаться неважными мне, – мягко возражает мне Лапицкий.

– Вполне вероятно, – задираюсь я, – но дело-то у нас общее!

Анатолий Яковлевич саркастически хмыкает. И тут наши глаза встречаются. Я и не предполагал, что он так пристально станет меня разглядывать. Я мигаю. Во взоре Лапицкого я замечаю что-то потустороннее, неземное, но этот взгляд говорит мне и о том, что он все знает о людях.

– Большинство членов нашей комиссии – монотонно журчит Анатолий Яковлевич, – либо спящие, либо мертвецы. Вы это увидите сами.

Тут стали подходить другие участники совещания, и Лапицкий скрывается среди них. Нас начинают фотографировать. Потом мне приходится отвечать на вопросы газетных репортеров и лишь после этого я усаживаю гостей в автобусы, которые должны доставить их к гостинице «Россия».

Заседание комиссии начинается, как обычно, в десять утра. Зал коллегии полон, кроме членов комиссии, здесь почти половина нашего министерства. БАМ в моде. Атмосфера надлежащая. С трибуны я называю несколько цифр, показывающих в позитивном свете работу своего министерства, а затем из меня начинают литься стандартные фразы, приходящие мне в голову без заминки и к месту. Я так же красноречив, как доходчив и убедителен. Но зал ничего от меня не узнает ни об аварийных мостах, ни о проблемах культурного обслуживания строителей.

– Слава нашему комсомолу, нашей молодежи, всем строителям БАМа! – торжественным голосом диктора всесоюзного радио завершаю я доклад. Зал бурно аплодирует.

Выступление Лапицкого мало чем отличается от моего. Только его позитив акцентирует внимание слушателей на успехах Министерства путей сообщения в деле строительства магистрали. Стриганов же в заключительном слове подчеркивает высокую роль комиссии по организации культурного обслуживания зоны БАМа, а затем кем-то из клерков МПС зачитывается решение.

Я смотрю в зал и вижу, как люди одобрительно кивают головами. Все вроде бы хорошо. Только мне начинает казаться, что публика в зале спит, а члены комиссии мертвы.

И тут откуда-то из-за моей спины доносится кашель, негромкий и сухой, но весьма многозначительный. Я оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Анатолием Яковлевичем. Он поднимается и выходит из зала. Я почему-то следую за ним. В фойе мы останавливаемся. И я вижу, что Лапицкий – и он и не он. Это черт! Его ноги заканчиваются маленькими копытами, на высоком лбу рудименты рогов, волосы высоко взбиты. Он, кривя в усмешке рот, констатирует:

– Я как всегда прав!

И будто гипнотизер, впивается в мои глаза. Меня начинает знобить, дрожат ноги, стучат зубы… Я сжимаю челюсти, пытаясь овладеть ногами и руками. Безуспешно. По телу, бежит электрический ток, да так, что я вибрирую, словно включенный в сеть. Меня поражает это острое, новое ощущение: оно меня застигает врасплох. Однако я не испытываю страха, реакция у меня чисто физиологическая, электрическая, что ли. Усилием воли я пытаюсь вновь и вновь унять дрожь, но меня продолжает колотить по-прежнему. Черт, видя, в каком я состоянии, с интересом наблюдает, как много и сколь долго я выдержу эту пытку, а затем, видимо, насытившись зрелищем, произносит: «А ты и в самом деле Волк!» – и превращается то ли в пар, то ли в дым. После его исчезновения я какое-то время камнем стою на месте, потом делаю шаг, другой. Дрожь унимается. Все проходит так же внезапно, как и начиналось. Но я уже не чувствую себя человеком. Я действительно волк. Я покрыт шерстью и опираюсь на четыре лапы.

Я кидаюсь на улицу. По тротуару идет тяжело нагруженный пожилой мужчина. Видимо, из магазина. Он ко всему безразличен и не обращает на меня внимания. У него свои заботы. Я мчусь по тротуару, поджав хвост, все вперед и вперед, боясь только одного, что на меня обратят внимание и начнут за мной охотиться!

Глава XXVIII

Не помню, как я добираюсь до своего дома, как оказываюсь в своей квартире. Но только здесь, уже сидя в кресле, я осознаю, как напуган. И я жду чего-то еще более ужасного. Я жду чего-то, что может принимать любые формы. На меня надвигается неведомая беда. Мне почему-то даже кажется, что встреча с собственным двойником у Марины предрекала мне смерть.

– Это дурацкое наваждение может довести меня до безумия! – осаживаю я в конце концов сам себя.

И чтобы избавиться от дури, бросаюсь к письменному столу. Мои пальцы так стремительно начинают бегать по клавишам машинки, что я задыхаюсь, как при беге. Для меня нет ни дня, ни ночи, ни времени. Пишу, следовательно, существую. Стопка исписанных листов растет. Моя квартира населяется лицами, улыбками, голосами, взглядами, чувствами, событиями и происшествиями.

А в конце недели, когда мой герой, давно выйдя из моего повиновения, прищурившись, нажимает на спусковой крючок пистолета и в его руке, громыхнув, вспыхивает короткое пламя и цареубийца Белобородов падает мертвым, появляется Андрей.

– Здравствуй, пап! Снова в полете? – спрашивает он.

Мои пальцы останавливаются, и я возвращаюсь в сегодняшний день.

– Как ты вошел в квартиру, я что, забыл запереть дверь? – удивляюсь я.

– Нет, дверь была закрыта. Ключ от твоей квартиры мне дед дал. Все волнуются. Телефон не работает. Точно, трубка не повешена! На работе не появляешься.

– Я за свой счет неделю после командировки взял.

– Ну и где ты сейчас? Опять революцию вершишь?

Он берет отпечатанный лист и читает. Лицо его серьезно и вдумчиво. Сын определенно мне нравится. Мне в эти минуты кажется, что он все в жизни понимает, а если и не все, то непременно через какое-то время все поймет. Подняв глаза от рукописи, Андрей с любопытством и добродушием молча глядит на меня. Я спрашиваю его:

– Что читаешь?

– «Ад» Данте, – отвечает сын.

И я не могу ничего вымолвить. Я запинаюсь и затихаю. Я хочу как можно точнее сформулировать свой комментарий, но при этом мое понимание темпа освоения западной литературы в средней школе лопается по швам.

– Задали?

– Да нет, интересно. – Теперь он, поставив кассету, включает магнитофон и смотрит на меня снисходительно. «Гуд бай, май лав, гуд бай!» – оплакивает расставание с любимой грек Демис Русос на английском языке. Андрею, видно, песня нравится, и он подпевает певцу. Наконец Демис Русос замолкает. – Пап, а ты слушал группу «Кино»?

– Какое «Кино»?

– Ну, группу Цоя. Он поет: «Перемен! Мы ждем перемен!» А «Караван», «Рондо», «Казино»?

– Я слушал на днях Пугачеву по телевизору. Честно сказать, не очень. А многие, особенно женщины, от нее без ума.

И тут сын без всякого перехода заявляет:

– Знаешь, пап, меня надо перевести в другую школу, лучше с химическим уклоном. В этой школе у меня не складывается с химичкой.

Я злюсь. У меня внутри буря! Я знаю, что творит Андрей. Со мной и Мариной по очереди уже беседовал директор школы. «Нахватавшись верхушек, ваш сын, – говорил мне директор, – регулярно вызывает преподавателя химии на „дискуссию“, и она из-за этого постоянно чего-то не успевает сделать в соответствии с намеченным планом». Я еле сдерживаю себя. А сын продолжает:

– Пап, совсем не действовать на нервы учителя ученик не может – такова жизнь.

– А не будет ли в другой школе то же самое? – с подковыркой спрашиваю я.

– Да она узурпатор какой-то, – не чувствуя с моей стороны поддержки, злится сын.

– Учительница сильная личность? – Андрей пожимает плечами. – Да, все не так просто, – с тяжелым вздохом и как бы склоняясь к миру, констатирую я.

– Да что за трудности?! – принимая деловой вид, восклицает сын.

– Трудности, по-моему, в человеческих характерах и не очень умном поведении тебя или учителя. Я не могу сказать более точно, так как не знаю сути дела. Если ты просто ударяешься в амбицию… – Тут я встаю и резко заявляю: – Андрей, плохой из меня дипломат, знаешь что, не дури!

Брови сына делаются домиком. Он серьезно и долго вглядывается в меня, а потом вдруг поспешно опускает глаза, точно пугается, что я невзначай прочитаю его мысли, и медленно, словно припоминая, произносит:

– «С младенчества моего вкоренена в сердце моем уверенность, что промысел Божий ведет человека ко благу, как бы путь, которым он идет, ни казался тяжел и несчастлив».

Я удивленно гляжу на него.

– Это князь Трубецкой,! – поясняет сын, – религиозный философ.

– Ты помнишь наизусть? – изумляюсь я.

– Естественно. И ты, я знаю, легко запоминаешь то, что застревает вот здесь, – Андрей хлопает себя по груди и поднимает на меня глаза: – Пап! Я хочу поступать в Менделеевский. Мне нужна более серьезная подготовка.

Я смотрю на сына – и взрослый, и ребенок.

Когда я развелся с Мариной, я вел себя так, будто из меня вынули душу. Ведь единственное, что меня тогда интересовало в жизни, это он – Андрей. Но капля долбит камень, а время – человеческие чувства. Постепенно я излечиваюсь от травмы и последовавшей за ней прострации. Прихожу в себя.

Как одержимый, я бросаюсь в работу: я копаюсь в летописях, работаю в архивах ЦК партии, готовя материалы по ударным комсомольским стройкам. А сколько в этих архивах я беру для себя! Работа в журнале, а затем в министерстве дают мне возможность ездить по всей России, по всему СССР. В своих изысканиях я мечусь месяцами, углубляюсь не только во все века цивилизации славян, но и в самые глухие закоулки человеческой мысли. В этом хаосе у меня начинает вырабатываться какая-то своя система, свое видение истории.

Мой сын тоже к чему-то стремится, в поиске, а куда приведет его этот поиск, что он даст ему?

За обедом, который мы приготовили вместе, сын весел, возбужден, подробно рассказывает мне о своих делах и задумках, нахваливает наше мужское поварское искусство, интересуется, как я живу и работаю. А когда я мою посуду, он, найдя в альбомах фотографии прадеда и прабабушки, приносит их на кухню и выспрашивает меня о них.

Долго-долго идет зима с ее днями, похожими на затяжные сумерки, низким небом и серыми снегами. Но заканчивается и она. Весна – известная мастерица превращать ничего не стоящие вещи в шедевры красоты. С домов и деревьев до земли тянутся нити капели. В хмуром небе появляются голубые оконца. Весна трудолюбиво выстукивает вдохновенные монологи в пользу того, что жизнь, как бы там ни было, прекрасна.

И это так. Мой сын уже учится в спецшколе. В ней химия – ведущий предмет. Чивилихину удается организовать Клуб любителей русской истории, и сегодня вечером я иду на его очередное собрание в Политехнический музей. О чем мне там говорить? Может, о том, что некоторые вещи надо понимать не в переносном, а в прямом смысле слова, как это понималось раньше? И, может, начать этот разговор со слова «грех», которое произошло от слова «грек» где-то в десятом веке, во времена Крещения Руси.

Но, еще не войдя в зал, я вдруг слышу из него свой голос, а когда вхожу, то вижу себя, а точнее, своего двойника. Он выступает защитником измышлений Шлецера, а затем азартно взмахивая рукой, вещает:

– «Организация русского государственного образования не была результатом государственно-политических способностей славянства в России; напротив, это дивный пример того, как германский элемент проявляет в низшей расе свое умение создавать государство».

Сволочь! Он же цитирует Гитлера.

Я не помню, как оказываюсь рядом с этим чертом. Я помню только свою схватку с милицией и дружинниками, прикрывающими от меня сатану.

В милиции, куда я был доставлен, меня обвиняют в нанесении телесных повреждений профессору, правда, при этом не называют его фамилию, а также милиционеру, двум дружинникам и требуют подписать об этом протокол. Я категорически отказываюсь что-либо подписывать и обвиняю сидящего передо мной капитана в пособничестве фашиствующим элементам и русофобии. Что такое русофобия, капитан не знает, а за обвинение его в пособничестве фашистским элементам приказывает меня скрутить так, чтобы ступни моих ног почти касались затылка, а потом упаковать в мокрый брезент.

Через какое-то время я начинаю чувствовать, что мои ребра вот-вот будут сдавлены высыхающим брезентом, я задыхаюсь и хриплю. Однако когда к моей торчащей из брезента физиономии наклоняется милиционер я, неизвестно откуда прорезавшимся голосом, кричу на него:

– Фашист!

В ответ он бьет меня в бок сапогом с такой силой, что я тут же теряю сознание.

На этот раз мой родственник-милиционер не может меня вытащить из кутузки.

А я, после ночи, проведенной в отделении милиции, становлюсь каким-то другим и меня признают психически ненормальным: я тот, кто думает иначе, иначе видит мир, иначе в нем себя ощущает.

Итак, наступает иной, высший этап моего существования. Ведь из постоянной смены этапов и состоит жизнь. За мной и другими, такими же, как я, приглядывают не люди, а ангелы. Их взгляды и жесты выражают иногда такую нежность, что у некоторых из их подопечных под ногами сразу становится мокро. Но у меня есть и силы, и спокойствие. Сил у меня более чем достаточно. Ведь я себя тратил страстно. И жил я страстью и любовью ко всему на этом свете. Зато теперь я имею очень и очень много силы – столько, сколько растратил. А хранимое потерял навсегда. Добрые ангелы приходят ко мне ежедневно. Они врачуют мои раны, полученные от блюстителей порядка, дабы они не нагноились.

Один из самых добрых ангелов часто беседует со мной и пытается понять, как можно рисковать своим здоровьем, а то и жизнью ради принципов, как можно из-за этого вступать в драку, ведь могут и убить. Тем более из-за того, что нельзя и потрогать, разглядеть. Но и мне, в свою очередь, непонятно, почему он считает реальность раз и навсегда данной, неизменной и вечной, почему не думает о том, что завтра все может оказаться другим.

Когда он уходит, к работе приступают другие добрые ангелы. Они привязывают меня к кровати и всаживают под кожу шприц, отчего мое тело, испытывая нестерпимую боль, начинает биться, извиваться и корчиться в судорогах.

Но однажды, по окончании процедуры, я отрываюсь от кровати и начинаю кружиться, вертеться, носиться в воздухе, ничего не видя из-за скорости и силы движения. Все туманится у меня перед глазами, а я все продолжаю вращаться. А когда, неожиданно для самого себя, останавливаюсь, то вдруг обнаруживаю, что нахожусь в огромном огненном шаре, поглотившем меня. Он весь светится и лучится. И этот его свет, и лучи группируются в неисчислимое количество ликов, и все они похожи на меня, как и я на них. А в целом эти лики и я создают единый образ бога Рода. Волосы Рода русы, окладистая борода спускается на кафтан из парчи. Голову его украшает шлем, отделанный драгоценными камнями. На плечи накинута соболиная шуба, а опирается он на меч с огненным лезвием.

После встречи с богом Рода я чувствую себя сильным и здоровым, а ремни, связывавшие мои руки и ноги, я вижу валяющимися на полу. Тут же я слышу скрип двери, и клин света, яркого, резкого, расширяясь, проникает в мою сумрачную палату. Входят отец, мать, братья, Марина, сын и тетя Оля.

– Ты нас звал, сын?

Я смущаюсь:

– Что? Нет, едва ли. То есть я уверен, что не звал.

– Мне кажется, что я слышала твой голос… – с сомнением произносит мать.

– Наверное, это я во сне.

Отец внимательно смотрит на меня:

– Как твое самочувствие, сын? Хочешь, я вызову тебе врача.

– Нет, нет, не надо, – отвечаю я. – Здесь у меня личный доктор.

– Тогда мы не станем тебя больше беспокоить до твоего звонка.

И за моими родными сжимается клин резкого яркого света, и они исчезают вместе с ним.

Но вскоре моя палата вновь освещается, и я вижу сидящих рядом со мной Владимира Чивилихина, Юрия Мелентьева, Владимира Карпова, Вадима Рыковского, Владимира Штепу, Григория Хозина, Альберта Иванова и многих других. О, сколько же их здесь, моих друзей-историков!

– Уважаемые коллеги! – говорит Владимир Чивилихин. – На сегодняшнее заседание Клуба любителей русской истории приехал из Швеции наш друг Владимир Ильич Штепа. Он редактор и издатель журнала по истории славянорусов «Факты». Давайте предоставим слово гостю.

– Друзья, – начинает свою речь Штепа, – самым древним из наименований славянства было «Кимры, кимбры, киммерийцы, куммерийцы». Букву «к» можно заменить и на «с» и «ш». Она была лишь придыханием в начале слова, которое можно обозначить как «уммер, иммер, оммер». Греки использовали для этого слова букву «Н» (ха) и писали HOMEROS, OMEROS. Гомерос, Амерос. Да, имя великого барда древности вовсе не имя, а просто указание на его национальность, как и прозвище Энея, оба они значат одно и то же: «славянин». Настоящие имена не сохранились. «Велесова книга» (в переводе С. Лесного) сообщает нам: «БЯСТА КИМОРЕ ТАКОЖДЕ ОЦЕ НАХШЕ, А ТИ ТО РОМЫ ТРЯСАЙ, А ГРЕЦЕ РОЗМЕТАШЕ, ЯКО ПРАСЕТЕ УСТРАШЕНЫ». То есть «Были Кимрами отцы наши, и те потрясли Рим, а греков разметали, как испуганных поросят». Под потрясением Рима имеется в виду, несомненно, отчаянный поход киммеров во главе с Бояриком. Поход трехсот тысяч человек вылился в беспрерывный ряд сражений. Он начался в 120 году до нашей эры. В 113 году в битве при Норее (возле Дуная) они нанесли сильнейшее поражение римлянам. В 105 году они буквально истребили римские легионы в Галлии в битве под Араусио (Arausio)…

Я еще смотрю на Вадима, а он на меня, как все вокруг смолкает, застывает; потом свет начинает медленно рассеиваться, острые углы исчезают, краски тускнеют и блекнут, и палату затопляет стремительный бесшумный поток бурого сумрака. Больше не слышно ни звука. Но мне, оставшемуся сидеть неподвижно, кажется, что я еще вижу неясные фигуры. Но очень скоро и эти слабо видимые фигуры разделяются на темные клочья и совсем исчезают. Больше ничего нет. И все так, как раньше. Но во мне уже нет сонной вялости, и я не просто бодрствую, я живу радостью от встречи с друзьями.

И в этот момент начинается игра света и тени, слышится чарующая мелодия, а палату спокойно пересекает волк. Я вскрикиваю, однако волк не пугается. Он останавливается, и мы какое-то время глядим друг на друга. Затем волк подходит ближе: его острые, черные, как антрацит, глаза впиваются в меня. Я, обескураженный, сажусь на кровать.

– Что вы здесь делаете, Якушин? – говорит волк голосом комбата. Я вскакиваю с койки и вытягиваюсь перед ним. – Чего вы вскочили? – чуть улыбается волк и делается радужным. Тело его начинает сиять. А затем он становится струящимся, жидким светящимся существом. Его свет ослепляет. Волк касается меня, и мое тело испытывает прилив неописуемой теплоты. Мы вместе взмываем над Москвой.

Я чувствую силу поднимающего меня ветра, я парю. Что это, предсмертный мираж или, наоборот, я возвращаюсь к жизни? Волка рядом уже нет, я один в небе. Я, словно стрекоза, зависаю над гостиницей «Украина», а затем лечу вниз, набирая скорость. Но, едва набрав ее, я решительно устремляюсь вверх. Какое-то время я лечу прямо, слегка покачиваясь. Потом принимаю совсем малый угол атаки, ухожу в скорость на грани флаттера, и в груди у меня замирает, сжимаются зубы, и тело напрягается. Из пикирования я плавно и уверенно выхожу на подъем и, поймав ветер, величаво и легко вписываюсь в долгий вираж. Я ухожу далеко-далеко и кружу над Филевским парком, над Рублевским шоссе, над ближней Сталинской дачей, над Можайкой, почти не теряя высоты.

Я лечу, и вдруг все кругом заливает холодный красноватый свет, струящийся навстречу мне. Я поднимаю глаза, и четыре вспышки света, как молнии, озаряют возникшего передо мной неизмеримого иссиня-черного орла. Он держится прямо, высотой уходя в бесконечность. Взглядом я схватываю контуры его тела и вижу белые мазки, которые выглядят, как перья, потом колышущуюся и создающую ветер черноту крыльев и глаза хищника. Я вижу, как орел пожирает сознание людей. Он разрывает эти маленькие осколки пламени, раскладывает их, как скорняк шкурки, и съедает. И я понимаю, что сознание людей – пища орла. Минута, две, и я тоже окажусь у его клюва. Нет, я должен сохранить в себе огонь сознания. Внезапно рядом со мной оказывается мое второе «я», тот самый черт. Теперь нас обоих притягивает к себе орел, как мотыльков пламя. Я сближаюсь с чертом, ненависть к этому исчадию ада переполняет меня. Всем нутром я ощущаю, что и мое второе «я» ненавидит меня ничуть не меньше. Мы все ближе и ближе друг к другу, но одновременно и ближе к орлу. И вот почти у самого клюва птицы мы соприкасаемся, а точнее сталкиваемся, и это столкновение вызывает такой мощный выброс отрицательной энергии, что на какой-то миг блокирует внимание орла. И я с чертом, уже слившись в единое целое, проношусь мимо хищника.

После такого напряжения я, еще не достигнув земли, засыпаю. А когда открываю глаза, то вижу сидящих возле моей кровати мужчину и женщину в белых халатах. Я перевожу взгляд и вижу зарешеченное окно, а за ним свет.

– Удивительно, но, кажется, у Якушина появляется осознанный взгляд, – говорит женщина.

– Да, да! Вы правы, – вторит ей мужчина. – Это просто чудо, это невероятный успех. Надеюсь, что через пару-тройку недель его можно будет выписывать. С чертом, я думаю, он больше не станет встречаться.

…Я выхожу на улицу. На мне какой-то кургузый пиджачок, мятые замызганные брюки и ботинки столетней давности. Я оборачиваюсь на дверь, которая только что за мной захлопнулась. Слева от нее на стене табличка: «Психиатрическая больница».