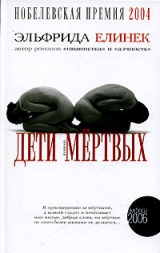

Текст книги "Дети мертвых"

Автор книги: Эльфрида Елинек

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)

Воздух в горах часто выкидывает шутки с человеком. Иногда нельзя определить происхождение звука. Что-то коротко пролает не к добру Карин или ей назло, чтобы испортить ей те часы, которые она, по её мнению, здесь провела. На самом деле то было всего несколько минут. Вой лишь ненадолго появился и тут же снова покинул эту высокую сцену из воды, над которой он прозвучал. У женщины волосы встали дыбом. Этот вой мог бы остановить огромные толпы, даже не понадобилось бы вводить в действие вид исторгшего его зверя. Госпожа Френцель отвернулась, её путь тоже обратился вспять, и оба в панике ринулись прочь. Человек часто создаёт себе опасность сам: пожалуйста, не подходите близко к краю обрыва, он – самое последнее, чему вы должны послать привет, а у вас может не остаться времени на почтовую карточку. Сразу за последним поклоном всё обрывается, уходя на несколько метров вниз, к самому мосту. Там находится высокоактивная тяжёлая вода Вильдбаха, которую он еле подбрасывает вверх и еле ловит, игра, знакомая нам по многим кошмарным картинам, в которых воду приходится играть нам самим. Воздух тотчас останавливается, радио тоже замолкло на полуслове. Сразу после этого оно снова будет нервно и с дрожью (Карин еле нащупывает кнопку) включено, гнездо батарейки безжалостно разорено, женщине приходится раздумывать, туда или сюда плюсом, этот вечный вопрос потребителя, и через мгновение уже другой певец берёт на себя заботу о нашей беззаботности при помощи новой песни. Ему-то не приходится пробираться здесь сквозь загаженную чащу. Тем не менее глядь – и он сам произвёл кучку, радио подогревает нас и выдаёт ещё одну тёпленькую кучку блевотины – прямо нам в руки.

Что это там у перил моста, не женщина ли? Разве может так быть, что она, назло эстетике, носит такой же костюм, как и наша Карин Ф.? Подойдём поближе – а вдруг это и вовсе тот же самый? Карин Френцель ускоряет шаг, думает, что так и пойдёт дальше, она поддаёт газу но так и застывает в воздухе, как в замедленном кадре, потому что дальше всё круто обрывается, на много метров вниз. Карин запрокидывает голову, разжимает зубы для крика, всё остаётся там, где было, только она нет, но она видит, она видит, что там, внизу, который – низ – по прихоти силы тяготения теперь взял верх, там оперлась о перила женщина, от которой исходят пленительные чары бездны хорошего вкуса по части моды, светлое видение, ибо эта женщина, кажется, сама Карин и есть! Блистательная незнакомка! Блистающая ценником, в знак того, что этот костюм был уценён не ради одной Карин, но и другие могли купить его на летней распродаже. Итак, Карин только рот успела раскрыть, как с её губ сорвалась крохотная птичка крика, конечно же: слово не воробей, вылетит – не поймаешь; опасный груз – речь, которой загружена наша машина, но сегодня этот груз нам уже не понадобится.

Ветер, пособник. Он тяжело несёт этот наш неартикулированный крик. Острые обломки скал вправлены здесь в ожерелье природы, которую мы пытаемся оттолкнуть от себя, если она подступит к нам вплотную. Хорошая ювелирная работа! Вильдбах ворочается в своём ложе, он чувствует себя прекрасно, потому что только что поел. Откуда берётся пена на его волнах? Что за нежную вещь, которая переносит только мягкую воду, здесь ещё раз мягко простирнули? Гора, ограждающая реку, пылает, как пожар. Мини-радио летит рядом с Карин. Прибор и его хозяйка находятся здесь в мёртвой зоне, где звук не может добиться своего, расшевелив слушателя песней. Сколько может эта сорвавшаяся женщина биться головой о стену, чтобы выйти из себя? – стена не отодвигается, защитный клапан не срабатывает, и она варится в самой себе. Ландшафт вдруг разом потерял звукопроводность, как будто всё это время он был панельным домом, который внезапно исчез. Что-то более могущественное теперь ограждает падающую. Ветер снова поднялся, как стена, на которой это тело повисло, зацепившись лишь кончиками пальцев. Это как если бы ветер тоже разом замер, свежесфотографированная морская волна, на которой застыл серфингист. Или он скапливается, ветер, в одном гигантском кране, где он ждёт, когда же его выпустят на волю? Или природа застыла в броске против нас? Карин распрямилась, грубо брошенная, но удачно приземлившаяся, даже с облегчением, в своём спортивном костюме, аппетитная, как эскимо. Только она немного бездыханна. Она кажется немного нерезкой на собственной фотографии. Хватая воздух ртом, она садится, да, там всё ещё стоит та, давешняя женщина. Из-за неё она и перегнулась так далеко за край скалы. Не подумав и даже не переведя дух, Карин бросает этой женщине свой привет. Слова падают на мокрую, окаченную брызгами землю. При таком рёве воды ведь ей же ничего не слышно, Карин! Оба слова канули в природу, которая бы лучше превратила всех нас в листья, чтобы мы болтались на своих стеблях, а не болтались где попало, где на табличке написано: частное владение. Мы, в конце концов, пример для природы, так мы созданы, поэтому и вести себя должны примерно, как природоохранные движения говорят нам прямо в лицо, а собственникам природа – за спиной. Ведь собственность – нечто незыблемое, тогда как природа воплощает подвижное.

Она, эта незнакомка, должно быть, знала, что Карин упадёт здесь, ибо безмятежно обернулась, поигрывая праздно позументами костюма, которые так ярко выделялись на фоне белой пены потока, и Карин пригласила её в свой взгляд. Поздно закрывать ещё одну дверь. Резкая струя воздуха вырвалась сквозь зубы Карин, ибо эта женщина, эта женщина была – ОНА САМА! Никакой похожести, на которую можно реагировать с шуткой или вежливостью: это – словами не помочь, только навредишь, – это Карин Френцель собственной персоной, которая встретила сама себя, которая должна стать перед собой, как лист перед травой, чтоб посмотреть на себя, чтоб посмотреть на себя в костюмчике. Посмотрела бы она на себя лучше наверху, на скале! И некому было подсказать. О молчаливых и на Страшном суде будут помалкивать, или когда там ещё, но здесь, на берегу заурядной горной речки, где воздух, кажется, отчётливо похолодал, Карин Френцель и Карин Френцель встретили друг друга. У природы давно уже нет капризов, мы её от них отучили, но как же так могло случиться, что одна женщина, которая сперва зависла отвесом, а потом стрелой устремилась к центру земли, – как так могло случиться, что одна совершенно заурядная женщина бросила другой на съедение своё мясо, причём заметьте: которое она уже давно съела? Вот предлагаешь себя другому человеку, а тот ведь ещё и берёт! Неужто эта чужая, нет, эта своя, собственная, была заслана сюда службой иностранного туризма, чтобы мы лучше смотрели за своей собственностью? Чтобы мы были повнимательнее во время встреч на высоком уровне, на уровне двух-трёхтысячников и ущелий нашей родины? Карин оцепенела и даже не спрашивает себя, поскольку занята тем, что набирает в лёгкие воздух и выталкивает его оттуда, – не могла ли эта незнакомая двойница отштамповать своё лицо, как на конвейере, и любой другой женщине. Ведь все мы чувствуем себя единственными и неповторимыми, так? И неохотно расстаёмся с жизнью, ведь мы с ней так давно знакомы. Что бы подумала мать Карин об этом странном странствии лица? – спросила себя Карин первым делом, поскольку снова овладела даром слова. Родной сестрой ей эта незнакомка быть не может. Чего хочет эта её улыбка? Ветер, видимо от страха, тоже стих. Ни хвоинка не шелохнется, одна река бурлит неудержимо. Кажется, ветер развернул свой пакет с едой, потому что с того места, где стоит чужая, донёсся запах затхлого, испорченного мяса. Вот так создаётся настроение, уж ветер в этом деле мастер-настройщик! Падалью, упрятанной в неплотную коробку, несёт от второй Карин, позади неё маячат какие-то неясные фигуры – или это лишь прихотливая игра теней, которых потянуло к водопою? или к яслям, в которых в здешних местах иногда находят младенца Иисуса, чтобы люди на какое-то время перестали рвать друг друга на куски и лучше бы убили этого туземного, местного бога? На мокрой гальке виден выброшенный пластиковый пакет, сверкающий призрак потребления. Какие-то фигуры, как и Карин, случайно забрели сюда, употребили что-то и теперь ждут в лесу, что их отсюда кто-то выведет. Чьё-то присутствие, где-то за левым плечом у вас, кто-то явился сюда с чужой Карин, которая сейчас прижалась к полдничающему ветру, дремотному существу для заполнения пауз, оно держит в руках пустой стаканчик из-под йогурта, хочет собрать в него дух, который испустила рухнувшая Карин, и унести с собой. Что за странник явился сюда, одновременно с падением Карин, с точностью до последней сотой доли секунды лыжника, кто хочет здесь освоиться как дома, чтобы, как страшный судия, как спаситель местной Гретхен, употребить нас, здешних жителей, и живущие в нас местные обычаи и нужды? Может быть, за спиной этой чужой ждут и другие, которые нуждаются в носителях, чтобы нести угрозу. Как будто от берега оттолкнулись спасательные шлюпки. Как будто в человечьем мясе роются острые крючья – ради его спасения, разумеется. Но консервный нож заклинило, и люди могут только высунуться, они застряли в банках, и больше никто не хочет их хранить. Существенные сущности сегодня, к сожалению, не могут к нам примкнуть, они застряли в современном и не могут стать бывшими, но и настоящими стать не могут. Зато они хотят сделать нам неродной нашу родину. Они хотят, в итоге, упорством добиться результата в этой пока что ничейной игре, при которой мы всуе гоняем по полю их черепа и кости и остановились лишь для того, чтобы хапнуть их ковры и их колье, их золотые зубы, их картины и коллекции их марок. В глухих лесах мы прятались по норам, но теперь, когда щель наконец приоткрылась, гимнастика больше не действует укрепляюще, наши последние запасные игроки уже выбегают на поле (и все они похожи на нас!), кровь попискивает в их бутсах, как новорождённая колония мышей, свисток, матч, который так долго дремал, тотчас приходит в движение, юная актриса из подрастающей смены выступает и опять уходит со сцены, а игроки противной стороны, ещё толком не проявившиеся, но уже с нашим ликом на лице, поднимают свои тёмные фланги, на краях которых ещё блестят остатки солнца, пока оно не закатилось, раскрывшись при этом. Нет, зонтик от чужой вони не защита.

Как пригоршню листьев, швырнули на Карин Френцель стаю теней, которая устроила своё гнездовье в долине. Холодает, природа становится всё отчуждённей и, кажется, резко замыкается в себе. Склоны гор приобрели суровые очертания лица, их складки, кажется, прорезали их глубже, чем обычно; горы вынимают из себя последнее, а чего жалеть? Они ещё покажут этим путникам! Морщины избороздили посиневшую кожу, горы разом постарели и стали строже к своим посетителям. На кустах работает ежевика, уже всё вокруг заляпала своей мрачной краской. То, что помнило хотя бы себя, теперь больше никого не желает знать. Госпожа Френцель тоже уже не та, как сказали бы её спутницы по отпуску, её будто подменили. Вторая актриса в этом простом дубле, взятая для сравнения из другого измерения Карин-два, слегка сучит коленями, будто хочет их согреть, будто должна ещё привыкнуть к этому сложному костюму, который ей бросили в последний момент, когда она, зажав нос и зажмурившись, пробивала пространственно-временную среду, чтобы вырваться из старого и, может быть, если она хорошо проведёт себя и свою добычу, стать неприятной, но постоянной привычкой. Этот спортивный костюм из каталога рассылки вызывает у хозяйки иллюзию опьянения скоростью, когда она сидит в шезлонге с вязанием или с книгой, но чем дольше читаешь в этой модничающей покупательнице о тем-скорее-портящемся (вкус портится быстрее, чем мясо), тем уважительнее рассматриваешь её копию. Должно быть, в человеке, не считая его одежды, всё ещё заключено больше, чем видно, и поэтому, даже если образец, вплоть до одежды, совсем простой, потребуется немало времени, чтобы его воспроизвести. Кажется, потусторонние силы на самом деле сильны. Вы называете желаемых, и они берутся под строжайшее сохранение, они назначены к последующему фотокопированию. Поэтому они не могут двигаться. В большинстве случаев они и без того уже копии чьих-то фотографий, но есть и просто оригиналы. Эта копия Карин (или Карин есть копия?) – экскурсия в тихий омут, куда Карин сейчас как раз вынесло, поначалу в торжественном темпе; вода в бассейне медленно поднимается, начиная с некоторого времени это заметно. Не так, как при варке, когда она, булькая и бурля, поднимается до краёв, а вермишель выбрасывается наружу, чтобы бульону досталось больше места, – нет, по мере подъёма жижа, кажется, становится всё холоднее и чернее в своей треснутой бетонированной форме, которую она может ещё и потерять, если будет подниматься с такой скоростью. Вот уже и Карин будто поднимается в ладью своей жизни, чтобы выехать; её тянет прочь, зеркальная гладь с тремя несгибаемыми листьями на поверхности, которая ей, на подъёме, предлагает себя, идёт ей навстречу, как ледяная корка, которая так и приглашает на неё ступить, хотя ясно, что можно и провалиться. Земля уже покинута, хоть Карин ещё стоит на берегу как вкопанная. Три кленовых логотипа развивают непреодолимое притяжение; внимание, передача про Канаду уже идёт, но в ней идёт речь про другой лист, и в этом шорт-листе одни ничтожества. Руки трясутся.

как собаки на поводке, бросаются на листья и их скелеты так, будто это кости, на которых ещё осталось немного мяса. Волчья пасть мясорубки алчно выглядывает из собачьей морды на человека. Природа – это молот. Никаких рефлексов на поверхности, даже если по ней ударить. Эти листья вам не бумага, которая терпеливо насосётся допьяна, а потом тихо опустится на дно. Они, кажется, из лёгкого, как перышко, пластика, который никакой прозрачной жидкостью не прополощешь. Сухо. Никакого пробела не оставляет женщина, подступив к краю бассейна. Память выгружается, вокруг рассудка возникает пустота, он останавливается, тогда как его дом рвётся прочь, навстречу воде: память в этом древнем потоке – целый материк, если подумать, какие только материалы ни записаны на ней; но она перестала быть материальной, наша дорогая память, там, в рассеянии моря, где её уже не соберёшь. Последняя из всех невинных жертв уже мертва, и язык Ничто втягивает в вакуум торнадо всех беспечных, собравшихся на корпоративной вечеринке, и выплёвывает их в привычную действительность, где они сами себя уже ждут не дождутся. Боулингисты и экскурсанты замков, игроки в мини-гольф и посетительницы выставок, с удивлением заметив на себе крошечную ранку, снова вернутся на игровое поле, где их пожалеют, но этого даже не стоило делать из-за такой мелочи, как несколько миллионов мёртвых! И что-то в них пробьётся, не изменив их внешней природы, но возьмёт у них всякую другую природу, в которую они хотели погрузиться. Карин Френцель получила здесь свою первую почту в форме пакетика, которым она должна зарядиться, хотя она больше не знает своего адреса. И при этом та, чужая, женщина, которая и есть она сама, расщепилась, превратившись в груду неподходящих друг другу Я, каждое из которых, однако, носит лицо Карин и её прелестный, пикантный костюм для пробежек. Ни один из этих ярких вкладышей особо ничем не выделяется и вообще не особый. Теперь чужая и всё же такая знакомая фигурка улыбается (немного странно, ах, да, в зеркале ведь видишь обратное отражение, тогда как Карин впервые видит себя такой, как есть, для этого нужно, чтобы вас было двое, потому что только любящий может так лгать тебе в лицо, якобы из жалости), и Карин ловит себя на том, что тоже улыбается, или она вообще улыбнулась первой, а эта Фатима Моргана всего лишь её персонифицированное отражение? Никакой ветерок не шелохнет волосы обеих женщин. Они ещё не приобрели известность благодаря своим симпатиям. Вода всё ещё поднимается, но уже несколько замедлилась, как будто знала: сейчас я проберусь наверх и наконец-то выберусь отсюда! Как будто стоящий пловец (водоступ, но если смотреть на него снизу, то он водолаз, нет, водо-верхо-лаз!) уже давно хочет встать и уйти, как будто вода только того и ждёт, когда ей можно будет пойти на это. Как будто она больше не может оставаться при себе. Тёмные стада тенями мечутся по своим пастбищам, тёмные тени наступают им на пятки. Карин Френцель двое, на троицу их не хватило, лишь по случайности, а не всуе мы помянули сейчас имя нашего бога, который, в неустанном поиске подмастерий для своих реставрационных и ресторанных предприятий, уже миллионы людей заслал на свои божьи пашни, чтобы они там на него пахали, своими слабыми лопатками копаясь в глине, пока не возникнет ОН, новый голем и, неуклюже переваливаясь и топая, не спляшет нам гопака. При этом люди всегда создают лишь самих себя; не удивительно, что у них такой высокий расход материалов. Они хотят хотя бы в своих детях стать лучше, чем они есть, но ничего не выходит.

Глубокая глотка, воронка разверзлась в бетонном бассейне, как будто сток проделал в воде туннель и увлёк за собой всё, что попало в неустойчивый транспорт. Возник тихий смерч, завертелся вихрь, листья на поверхности так и остались неподвижными, но возникла тяга, которая, кажется, не могла за себя поручиться; как наркотическая зависимость, она стала тянуть Карин; свинцовая плита, что отгораживает злые силы, теперь попала под её влияние и прогнулась – мягкая, вялая, медлительная – по краям, вопрос лишь времени, когда эта металлическая вода поддастся, а Карин вытянет из неё самой и утянет вниз. Может, личность станет оболочкой или останется снаружи от оболочки автомобиля, заполненного весёлой компанией (не подойдёт ли им большой автобус?), но то, о чём Карин на берегу договорилась со своей создательницей, матерью, исчезнет, съеденное, переваренное и лишённое сознания, – земля, на которую больше не приземлится свет, потому что ему не дали посадку. Эта женщина знает лишь одно: что ни за что на свете не должна хватать протянутую руку воды, которая необъяснимым образом стала рукой её чужой двойницы Карин. Она догадывается, что тогда она исчезнет, как в бледном пламени, которое исходит не от очага и не в очаг уходит, а молнией срывается в Ничто. Ах эти мягкие мохнатенькие спинки! Только мы успели привыкнуть к действительному, которое столь же редко, как простое, и тут же у нас его отнимают. Эта чужая память, эта жирная добыча с накрашенными чертами Карин, это победительное Нечто хотело бы удочерить Карин в качестве живого сопровождения себя самой. Резвая бабёнка всегда сгодится для присмотра за дитём! Оно ведь так и норовит наделать глупостей. Как сверкают зубы чужой Карин-бабы, она трясётся от беззвучного смеха, и не то чтобы для этого был повод, ибо у её партнёрши волосы встали от ужаса дыбом, – а разве они обе видят не одно и то же?

Разве они обе не одно и то же? Голову Карин-один запрокинуло назад, и не видно, кто или что это сделало, к её коллеге обращены до блеска начищенные резцы; но если разглядеть поближе эти инструменты умерщвления, то у каждого второго зверя они лучше; тусклые, седые пломбы, древние амальгамирования из материала земной коры, ряд букв на листе бумаги, строчки поражений, которые не много скажут нам об этом ужасном падении автобуса в Нижних Альпах, но всё же каждому читателю дадут кусочек горла, которое у него перехватит. Любой человек, даже никого не убивший, всё равно пережил или дал пережить другим волнующие моменты, тоже заслужившие того, чтобы попасть в газеты. Итак, Карин, дочь, сама лишь типичное повторение (о язык, ты лучшее в людях! ты луч!), отчётливо видит: вторая женщина – копия её самой; включая пломбы! Чужая хочет любой ценой попасть на её место, но нет чтобы ассимилироваться с ней – напротив, чтобы жить второй внутри Карин, независимо от неё: Карин-два завоевала в Карин-один историческое пространство (чуть ли не с душем и туалетом!), в котором, к тому же, как в нонстоп-кино, каждые пять минут устраивается автокатастрофа, её железный лязг проскрежещет и снова стихает – всё внутри! Вторая Карин Френцель в том Ничто, откуда она явилась, возжаждала, как видно, получить второй шанс пожить. Что, Карин Френцель ей отель, что ли? Она что, забронировала в нём комнату? И теперь не покинет её, потому что претендует на доставку еды в номер? Всё, что у неё, возможно, было когда-то взято, извольте снова принести ей в зубах Карин, и, поскольку она, кажется, зависима от опьянения, которое могут дать только жизнь и её напитки, эта жизнь наконец должна быть вся перепробована, пригублена и хотя бы надкушена. О, если бы ещё иметь право выбрасывать – ведь как-никак купаешься в избытке! Стоп, тут ещё набралось всяких тел, тревога и ужас заполняют темную воду, эту парадную площадь природы, по которой люди шествуют полу– или совсем голыми; вода – единственный предлог, чтобы показать себя и заказать потомство, которое последует, поскольку ты почти совсем разделся: эта нужда ни в чём не нуждаться, хотеть размножиться, но не быть обязанным. Вот вам шанс, госпожа Карин, показать фигуру, но вы ведь нам уже и вторую фигуру показали! Итак, госпожа Френцель должна быть выдана на руки воде и этой водяной деве, поскольку та и вода связаны между собой, Карин знает это инстинктивно. Та женщина средних лет, которую мы знали как замкнутую, должна стать открытой промежуточному миру безумия? Должна быть всосана этим водяным вакуумом, причём в её раздвоенное существо, посеять раздор, пожать воду, признать симпатии, может даже завести себе вторую машину, но вне категории среднего класса, что может привести к категорическому спору с тёмными намёками и обвинениями. Чужая сущность настаивает на присутствии Карин. Без сомнения, придётся вести книгу учёта, как долго она может так долго оставаться выставленной здесь, у холодной воды (уравнение и неравная, ровная и оборотная, Христос и его единородный сын, которого он породил, пройдя через Марию, как вода через трубу!), что можно будет её обмерить, просчитать и потом недосчитаться. Вода алчно забирает то, что ей принадлежит, она становится одеждой, которая плотно облегает Карин. Не удивительно, эта женщина в воде – сэкономленное место, оставленное как раз по размеру её тела, которое проросло из семени. Из семени, брошенного только матерью, причём между двумя автомобилями. Поэтому оно ничем не могло стать нигде, даже в воде, этой дешёвой анодированной позолоте жизни. Вода втягивает Карин, знающую, каков приз, и вода же и отталкивает её, она распускается в ледяной холод, который прокатывается по ней холодной волной, – снег! первый снег! – женщина распахивает створки, они сверкают, как крылья плаща из пластика, она хватает воздух ртом, и воздух мечется там, хлеща по воде крыльями. Карин топает ногами, пытается удержать воздушный шар её первого Я, но тот вырывается у неё из рук. Различия меркнут в этой тонущей титанке, электрическое искрит, одна лампочка за другой, потом они лопаются все. Равенство, ничья, потеря сознания. Вплотную к этой экскурсии – возвращение в собственную суть; всё-таки, как ни сотрясай своё бытие, остаются две доли, так называемые неравные; волны несколько раз пошвыряли женщину туда-сюда в себе самой, прибили её к берегу, это печалит меня, и, поскольку она вошла в поголовье Ничто, смерти, она снова появляется на виду, вдвоём и всё-таки одна. Не в себе и всё же дома.

Природа завывает и бросается мёрзлой водой (без существенной поддержки ветра снег весит между 30 и 150 кг на кубометр, а с ветром – до 250 кг!). У неё хотят отнять её игрушки! Она безутешна, даже если ей обещаны новые в форме лавин и горных проходимцев – знаменитых камнепадов и прочих неразорвавшихся бомб. Складки на спортивном костюме, которые на стройной женщине неприятно бросаются в глаза, застывают по стойке «смирно». Съеденное с миром покоится в теле. Еда – это как будто тебя накрыли на столе за чем-то непристойным, – единственное переживание, какое Карин позволяет себе, но это ещё не значит, что она хотела бы дважды пережить себя. Чужая: дама, которой не приходится предвещать святой источник, поскольку она уже бредёт в нём по пояс. Её торс нахлобучен на водную поверхность и покоится на ней, как садовый гном, которого по ошибке поставили на воду. Её мокрые волосы свисают вниз, как крашеный гипс, вода льнёт к её бёдрам, но не отражает её. Эта вода не делает ничего хорошего, она никого не поит и не служит спорту. Она то и дело возмущается, пока не успокоится, – упрямые пряди волос, которые не хотят назад в причёску, книга, которая не может удержать свои листы. Обе женщины стоят друг против друга, иногда из них течёт кровь, потом больше не течёт. Не всё с возрастом набирает цену. Не так много тех, кого удивило бы, что быть человеком – такая уж удача. Это состояние то и дело вылезает и кусает своих хозяев, оно оборачивается против хозяев и показывает зубы и не желает больше терпеть, чтоб им командовали в отношении пищи. Природа человека сокровенна: самое глупое в ней то, что она имеет то же лицо, что ты и я. Поэтому её и не узнаешь.

Хотя Карин более или менее уверенно стоит у края бассейна, она всё же знает, что она, вообще-то, лежит внизу, на его дне, с разорванными сосудами и раздробленными костями, что она никогда не сможет держать на своих коленях сына, это высшее существо, этот универсальный ключ к женственности, и что никто ей этого никогда даже не обещал. Даже духа этого нет на её холодных, старых руках. Сын не дышит, потому что он даже не явился. Ветер становится всё сильнее, он прерывисто дышит, белое дыхание веет над отрогами гор, тени дрожат в ущельях, в складках кожи, смазанных человечьим жиром, чтобы они не воспалились от обилия грязи. На шатких подставках пытаются выехать неместные, на этом маленьком пятнышке воды, которое бесплотным, вынужденным любой путь сперва с трудом рассчитывать, кажется целым океаном. Карен ни в коем случае не хочет ехать вместе с ними, это она знает. Что-то её дёргает, что-то перезревшее, переслушавшее, что хотело бы наконец упасть с ветки, чтобы какой-нибудь жизнелюб съел его у неё на коленях. Но там вовеки никто не сидел, и Карин находит эти покачивающиеся плоды ужасными, поскольку на них уже есть опрелости. Русалка Карин-два, этот замок на осколке поверхности воды, теперь медленно тонет. Только что её видели ещё выше бёдер, а теперь вода доходит ей уже чуть ли не до талии. Она машет Карин, искренне зовя её за собой, ибо, судя по всему, предать себя ей можно только добровольно, стать с ней заодно и умереть. Но если ещё не созрел до готовности, то блюдо опять вернут на кухню, его ведь можно разогревать снова и снова, чтобы бывшее стало единственным и могло повторяться, всякий раз хуже, чем было. Для чего же тоща блуждать мыслями далеко, если там, в этих Нижних Альпах, всё время натыкаешься на одно и то же время? В этой, Другой, женщине, каковой она и является, Карин хочет всё же одолеть Другую и наконец стать самой собой. Ведь история доказывает, в лице другого скорее разрушишь собственную родину, чем завоюешь к ней вдобавок вторую! Перила на высоком мосту, берёзовая кора, которая облезает, как кожа с человека после солнечного ожога, на ней остались следы человеческих пальцев. Руки. Двое путешественников ступили на мост, и Карин снова наступает на то, что держит для себя самой. Её подобие погрузилось в бассейн по плечи и продолжает тонуть всё быстрее. Подбородок этой второй женщины вздёрнут вверх, как будто она хочет загрузить в кузов своего тела ещё несколько вдохов, но груз уже начал сползать. Видимо, эта женщина вообще не нуждается в воздухе, поскольку его вообще больше нет, думает Карин, набирая в лёгкие воздуха (это не сон, иначе бы она не походила на меня до такой степени!). Но Карин не может шевельнуться. В той же мере, как её противница, эта женщина-вратарь состязания за единственность и неповторимость, Карин идёт ко дну, воздух давит на тело Карин и приговаривает её к неподвижности. Она больше рукой не может шевельнуть. Это как если бы на ней лежал целый автобус, а потом её, наполовину съеденную, выплюнул бы на яркий луг. Последний бульк в воде, поверхность смыкается, три листика без сопротивления увлечены вниз, короткий хрип, барабанная дробь из жидкости, которая скопилась внутри инструмента, и потом всё исчезло. Вода снова разгладилась, после чего наскоро почистила свои перышки. И снова тихо, и мы приветствуем ветер, который поднялся.

Эта вода нарвалась на драку. Но по ней незаметно. Как ни боялась Карин погружения в эту Другую и погружения вместе с ней, в последнее мгновение, поскольку свет отвернулся от поверхности воды, она поняла с несомненной уверенностью, что она себя, в конечном счёте, потеряла в исчезновении Другой. Она ещё пытается запрыгнуть в последний вздох вагона утопающей, сделать его собственным дыханием, последней памятью о себе самой, поскольку, может, никто, кроме матери, о ней и не вспомнит. Этот обмен бессловесными, а также недооценёнными товарами не состоялся. Чужая женщина затонула, исчезла, и Карин, кораблик, одновременно оттолкнулась от берега, который ей больше незнаком, её влекут другие берега, которые она знает ещё меньше, чем себя, они могут оказаться где угодно. Вот и уплывает её шкурка, воздух какое-то время кипит, поскольку тут женщина с волнами химической завивки светло-золотистого цвета (как прелестно, да даже и лестно это сравнение с водой!) больше не выдерживает в своей засаде, поскольку отдающие синевой тени больше не хотят оставаться на веках женщины на одной фотографии и теперь примыкают к нам, пристёгнутым ремнями к крыше одной машины скорой помощи. Вильдбах бушует. Там ходят женщины. Там ходят также двое мужчин. Это существа, которые прибыли сюда в ящике Пандоры. Мы их не знаем, и их заказ на бронирование комнат в отеле, кажется, тоже не дошёл до ресепшен. Видно, что под мостом лежит сорвавшаяся женщина, эй, hollodrio, кто это там сложил нашу тирольскую песню, а потом развалил и просто вывалил в лесу?

На разбившуюся Карин смотрят вниз с высоты моста, как будто её уже забрали с игрового поля, а ведь она была всего лишь запасным игроком и всегда только ждала своего выхода. Наша вода немного поскулит в последний раз, как животное, у которого отняли еду, а потом снова стихнет. Всё-таки этот оригинал, эта Карин-один, слышит под дребезгами воды, как внизу, глубоко под ней, человеческая масса, человеческий массив, более обширный, чем Снежные Альпы, хочет под покровом темноты выйти из этого Диснейленда наверх, – масса, которая не поддаётся постижению умом. Карин отчаянно просит, чтобы её не забыли или, по крайней мере, не дали захватить этому восстанию масс, этой грозной силе. Она, Карин, не позволит нести себя на руках! Двое глаз тем не менее уже прочно прикованы к ней – фары огромной машины, которая, наполнившись другими путешественниками, хочет отправиться в путь. Вот она захлопывается, туристы на мосту кричат, машут, жестикулируют, артикулируют, поскольку над ними громыхает взмах невидимого крыла, чуть не срывая у них с головы волосы. Надвигается буря. Мы бредём оттуда, держа в пакетах высоко над головой то, что с трудом сумели приберечь, по необозримому отвалу очков и челюстей, которые были вырваны у человечества, которое надолго зазевалось. Как будто вся гора оторвалась от берега, схватила Карин в углубление, обыскала на наличие исчезнувшего Я, не нашла ничего, кроме осклизлых водорослей и древних прелых листьев, в промежуточном пространстве не нашарила ничего, кроме ледяной воды, и застыла, как лошадь, которой вогнали в задний проход кусок железа, чтобы она смирно позировала палачу. Карин неподвижно ждёт своего исчезновения, которое годами провозвещалось ей в мелочах, в небрежности, какую все допускали по отношению к ней, – всё учтено, и ничто не забыто. Теперь это значит найти запасной выход из себя, чтобы тоже шагнуть в воду, – кто знает, как долго ещё продлится время? Или она, Карин, уже выбрала выход и теперь лежит там, внизу, лопнувшая, рядом со своими кишкамиОТГочему её существование снова и снова требует забвения, когда оно могло бы потребовать хорошего красного вина или двойного фруктового ликёра?