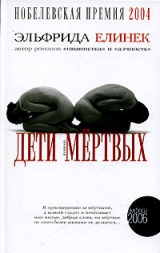

Текст книги "Дети мертвых"

Автор книги: Эльфрида Елинек

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)

СОН ОЗНАЧАЕТ НЕ ПРОСТО включить в темнице пьянящий красный свет, чтобы обморочное тело тихо прохаживалось внутри себя или, если оно захочет посмотреть мозговое кино, могло подогреть себя пронзительными криками со спортплощадки грезящего сознания, которое находит себя интересным и хочет выйти на сцену. Нет, в комнате нет ничего, кроме тьмы, но снаружи горит предупредительный световой сигнал, чтобы сон не злоупотребил людьми, когда они беззащитны. И дверь в себя не надо просто так распахивать только потому, что нашёл там что-то милое, чем хочешь себя украсить. Только не включайте свет, иначе засветится плёнка и снимки испортятся вместе со всеми познаниями, которые запечатлелись на них в виде света и тени, эти несколько спортивных кадров, которых наша Гудрун Бихлер, например, отправила на поле разминаться. Потом они, возможно, включатся в игру, а может, нет. Но матч почти всегда заранее отложен. Гудрун Бихлер тяжело вздыхает. Близится что-то зовущее, но этот инфернальный звук, кажется, прошёл сквозь неё, так и оставшись по ту сторону звукового барьера. Что-то опустилось, всё ещё окутанное сном, хочет, чтоб его здесь удержали, раскрыли его название из книги, но от него не остаётся ничего, кроме пробела. Она ждёт имени, которым её окликнут, эта студентка. Но никакого отклика. Тогда она открывает ключом, который оказался в её холщовой сумке, дверь комнаты, перед которой она внезапно очутилась, сама не знает как. Едва она вошла, как дверь ударила её по рёбрам, будто кто-то ворвался в комнату вплотную за ней, спеша больше неё. Но никого нет. Кто же тогда толкнул дверь? Внутри ей тоже всё незнакомо, хотя она здесь, кажется, остановилась. Имитированная крестьянская кровать с клетчатым постельным бельём, старый шкаф, который, видно, взяли из старья какого-то другого пансиона или из личного имущества какой-нибудь крестьянки: дешёвый массовый товар. Крестьянское прорывается иногда из уст людей, но не окружает их больше, или больше, чем призрак оригинала, который является нам как оригинальная возможность провести каникулы на крестьянском дворе вместе с детьми. Это квота, которую крестьяне отрывают от себя, чтобы доказать, как мало их осталось, что нельзя заставлять крестьянство ждать, пока бюрократы из Брюсселя примут во внимание, что приезжающий гость не бежит прочь в испуге, как бог-творец, который предъявляет слишком высокие требования к своим тварям. В этой комнате тщательный порядок. Гудрун открывает шкаф, но там пусто. Она не оставила здесь никаких следов, но у неё есть ключ – значит, она живёт в этой комнате, по крайней мере временно. Здесь она остановилась, но не оставила следов, как будто выключили рубильник и вырубили топором написанное пером. Умывальный столик с кувшином: бутафория. Ванна в коридоре общая, зато плата невысокая. Еда по большей части из своего хозяйства.

Скалистые стены глядят на гостиницу сверху, туристы глядят на скалы, задрав голову. Гудрун достаёт из натуральной сумки свою растрёпанную книгу и кладёт её на стол: так, первый след присутствия, гудрун озирает натюрморт, потом робко убирает и натюр, и морт– всё равно никто не видел, что они у неё были. Молодая женщина стоит посреди комнаты, посторонняя и не настроенная на то, чтобы остаться. Пауза, взгляд в пятнистое зеркало над столом, этот взгляд тотчас охватывает её, но она не может овладеть собой. Она не имеет права на отпускное расслабление, она это знает, ей вообще нельзя здесь быть, на каком-то неразмеченном маршруте она от кого-то скрылась, задолжав плату за проживание, она не здешняя. Сближения, на которое идёт здешняя мебель, Гудрун не может допустить: навязчивости предметов, наступления чего-то несовременного, но и не будущего, это прошлое, однако ж: вот оно. Слова могут быть верстовыми столбами. И их, как и погоду, не обойдёшь. Снаружи слышен шум – может, это каменщик, который стыкует стычки? Он им замазывает глаза, чтобы сюда не заглянуло жуткое мгновенье ока. Почему Гудрун вообще задержалась здесь? Позвонить матери – это она могла бы сделать, но она не наложит руку ни на какое фамильное имущество, будь то родительское, братское или дружеское университетское, что-то ей в этом препятствует. У неё нет верёвки, чтобы вытянуть себя из этой странной глубокой погружённости, которая понятия не имеет, как близко или далеко то или это; поскольку она не в себе, эта женщина, то она здесь, но она здесь не дома. Но и в любом другом месте тоже не дома. Что-то везде всё занято. Никакой ответ до неё не доходит или попадает дальше цели, Гудрун берёт сумку, снова откладывает её, хочет выйти, потом снова нерешительно садится, незваная гостья у себя самой, которая не знает, желанна ли она. Какое отношение к собственному присутствию она может позволить себе, чтоб не раскаяться потом? Как будто во что-то она уже вступила и должна понять: здесь она, а не кто-то другой, кто мог бы затеять с ней тяжбу за свободное, опасное место над колёсами, где удобно разве что безногому. Должно быть, про неё забыли, либо природа промотала её на неё же саму, и она теперь должна себя лишиться, как неопубликованное интервью. Это не то что по телевизору, откуда слова так и хлещут кнутом, обесценивая сами себя. Последите, что осталось от Гудрун, не считая воспоминаний, это что-то написанное – кажется, имя и две даты на камне и крест, но вот где? Иногда павшему от несчастья выпадает счастье – ясно, что счастье у него выпало, – а иногда нет. Видите ли, если бы у меня был роман, так бы про меня и говорили. Но идём дальше, а то, под казнящими взглядами этой всезнайки, которая любит, чтоб её поправляли другие, в свете излучающих косметику глаз и губ, которые бросаются словами и их ошмётками, наша тихоня всё же расслышала шум в коридоре. Да, тут кто-то есть. Она хочет наконец пойти спросить про себя, потому что ведь ничего о себе не знает. Если страдаешь потерей памяти, лучше не ехать на отдых в горы, а то вместе с воспоминаниями можешь недосчитаться и приложенного к ним тела. Срываешься, но всё же стоишь наверху и ищешь себя, поскольку перед этим так низко пал. На сей раз это точно заблуждение; бледная Гудрун открывает дверь, и что же – тут ещё один больной, бесчувственный, специалист существования, который потерял казённую специальность, вовремя не нашёл и был вызван в суд!

Ну, кто ещё скажет, если не я: стоит фигура со смутными очертаниями, слегка подавшись вперёд, у коридорного окна, к которому в качестве аксессуара прилагается местный продукт – маленькая керамическая урна, уже успевшая треснуть. И эта фигура молодого человека, которая, должно быть, выгуливала здесь себя, тоже, похоже, дала трещину: она не шевелится. Стоит, как статуя, обходной лист которой ещё не проштампован. Никому не приятно застыть в такой позе, подавшись вперёд, совершенно голым. Молодой человек, кажется, не очень здоровый, поскольку ничего не может сдвинуть с места, по крайней мере ноги, да он тут вместо Арнольда Шварценеггера, чьё размещение здесь никто не может себе позволить. Мужчина демонстрирует себя в яркой, броской наготе; по своей упаковке, которой на нём нет, он обнаруживает, что мы хотели в ней обнаружить и оставить себе. 1Ълова его, кажется, бездумна. Кожа румяная, но краска нанесена не снаружи, она, в отличие от парфюмерной красоты, исходит изнутри. Я бы в это не поверила, но ведь и в небе горит огонь и нисходит на нас в виде солнца только потому, что небесное тело то и дело взрывается. Что-то связывает молодого человека по рукам и ногам в том месте, где показался его полунабухший половой орган, выглянув из-за занавеса волос – нет ли аплодисментов за выступление, а там лишь голый пол; эту штуку надо держать в руках, если хочешь выжать из краника немного тока. Этот мужчина свой контакт с большими чувствами явно взял у газового крана, в те времена, когда газ был ещё ядовитым и, разойдясь, мог смести сотни мелких кучек жизни, пока они не смылись сами. Шумное, но всё же немое это поколение, этот род, что чуть ли не по колено покачивается у молодого человека, эта игра природы и её свобода вновь и вновь подниматься на челов. леса, как будто его только что отвязали, этот зверь, который ещё не научился обращаться со своей свободой. В пыли этого никогда не проветриваемого коридора витает вонь, и на полу лежит чистейшее естество, которое мужчина непроизвольно произвёл в смерти, маленькие кучки тянутся по доскам до лестницы, дорожка из поноса, которую наложил этот прикованный (или приподнятый) к невесомости светильного газа. Должно быть, то был очень ядовитый газ, иначе откуда эта кожа цвета киновари? Что-то злое шипит из сопел, вены у члена раздулись от гнева, то, что восстало в них на дыбы, пришло в движение – кровь! – пополз незакреплённый груз, потом корабль жизни накренился, бесценный груз скользит назад, лишь несколько прозрачных капель выглядывают из-за края крайней плоти и постепенно подсыхают, оставляя блеск, торжественность, дар речи, брызжущий талант, который, правда, в последний момент иссяк и больше не мог фонтанировать. Как будто этот человек умастил свои пульсирующие артерии, чтобы быстрее съехать на пласты, где он теперь давно отложился, а потом этот приятный во всех отношениях и ко всем отношениям пригодный молодой человек сорвал с себя одежду, будучи уже мёртвым, о чём он ещё не догадывался. Самоубийство может быть весёлым, как ожидание спуска в стартовой кабинке, если заранее снять трагизм жизни. Как это делают крестьяне с введением квоты на производство молока: они снимают с себя всё, в знак того, что их раздели. На молодом покойнике налипло немного кала, который стекал по бедру; вынутый грунт теперь затвердел, но этот холмистый ландшафт (не худший кусочек Нижней Австрии!), этот выпуклый член, который завершает свой производственный цикл, мы все ждём, что он выразит себя, то есть начнёт выражаться, что-нибудь прошепелявит, что могло бы сделать честь его имени, сама жизнь, растущая на этом стебле, для собственного пропитания, если верить сочинениям, которые порой приходится чинить и латать словесной тканью, а у нас с нею скудно, мы всё состояние ума снесли в Сбербанк, чтобы впоследствии спустить его на вечерние сериалы, – что я хотела всем этим сказать? Не лейте воду, пожалейте! Итак, повсюду налипли и засохли эти человечьи экскременты, этот продукт смерти. Ну что, наш юный беспутный! Никаким путём больше не идущий, охотник, таскающий свои угодья на себе – местность, которая тем временем очнулась в росе и дымке. Деревья такие высокие! И среди всей этой вони и этой тучи мух сам этот прикованный мучительно хорош собою. Набегался, мёртвый, отравленный газом! Только представить себе, что можно взять этого мёртвого в руки и пройтись по нему пальцами, – такая прогулка, словно по утренней росе, бодрит! Глоток этого юного покойника теперь доступен и в диетическом исполнении, без сахара. Поскольку он уже не говорит, то мы уговорим его спокойно.

Между тем есть уже бытовой газ «лайт», многие бы были раздосадованы, если бы он появился раньше, в их время. Пришлось бы им подыскивать для смерти что-нибудь другое или использовать возможность без последствий дышать, дышать и ещё раз дышать. Здесь, у окна, – место для воспитания или воспоминания, окоченелый голый склонился над своим пенисом, который и сам бы хотел посмотреть – за окно, но он туда не достаёт и может только представлять более свободную барочную статую, которая вечно предаётся выглядыванию из окна вдаль. Статую воина, позади у которой десятки лет ударов долотом и зубилом и – обезжиренный продукт всех этих усилий: обнажённый юный мужчина, на скалистом массиве которого всё ещё полно налипшего кала, окуривающего своей вонью и его сознание, тут нам и большой стиль не понадобится, чтобы представить его. Он глядит вперёд невидящими, пустыми глазами в тёмных кругах, в метёный угол коридора, тогда как, всё отчётливее проявляясь, ещё мокрая фотография поднимает из ванночки волю женского тела, давая другой выход, чтобы даль осталась нетронутой, этот собственный путь, который мужчина хотел бы проторить, но иногда его не находит. Зато зовущее совсем рядом, ведь женщина для того и нужна, чтобы даль не совсем удалилась от мёртвого. Это принуждение! Гудрун отпрянула от столь неожиданно вылупившегося члена, который предлагает ей натуру – в знак того, что речь идёт о чём-то хорошем, вроде натуральной косметики или натурального питания, – или просто прогулку вдвоём, но одним, вот именно. Но эти грязные лепёшки на полу и на карминовых бёдрах! Жар, который поднимается от члена этого человека, пугает Гудрун её собственной бесчувственностью, она будто камнями побита, эта неловкая скалолазка, которая даже камешка на память по себе не оставила. При случае и мы можем стать очень вескими – если завладеем сном другого человека.

Гудрун крест-накрест перечёркивает эту смерть, идя на кол, который окончательно пригвождает это мужское тело. Она хочет воткнуть этот кол себе в сердце, в надежде, что он наконец-то принесёт ей вампирскую смерть и одновременно отведёт от неё всё это недожёванное и затем изблёванное знание, которое никому не нужно, но которое всё ещё даёт ей своего рода жизнь. Но высокие озарения всегда выпадают нам от мёртвых, а не от живых. Мы черпаем их от Канта, Гегеля, Шопенгауэра и Йозефа М. Хауэра. Раны юного мёртвого, яд под его кожей светятся, тело его заледенело, детородный орган – его оленьи рога, которыми он хочет украсить свою стену, робкая попытка. Смертельно поражённая кожа горит; кажется, что она стянулась вокруг пыточного столба мяса, чтобы предложить его на продажу с подкупающей бесцеремонностью, обёрнутое кожей растение, которое есть последняя попытка подняться по верёвочной лестнице крови от корней волос земли, единственный козырь, который это тело может разыграть, чтобы снова родить себя из этого смертного летаргического сна. В газ были посланы многие – может быть, как раз этот молодой человек, который сам выбрал свою участь, оказался лишним крестиком в товарной книге колумбария? Как всё же интересен и многослоен пол, можно облупить его, как яичко, можно снять с него кожицу, как с плода, а внутри можно обнаружить даже доброе семя или рациональное зерно – неужто всё это напрасно утонет в болоте времени? Некоторые превзошли Гудрун Бихлер по своему значению, другие больше упражнялись в еде и питье, этой высшей школе управления печами, да, а заурядный человек всегда требует себе чего-то чрезвычайного.

Студентка слышит лёгкие шаги. Снаружи в траве всё кишит, все твари стравливаются друг с другом. Снизу из кухни гремит – кажется, теперь деньги стали временем, которое люди хотят потратить на еду. Пустые бутылки звонят друг в друга. Потом – шелест, Гудрун отсюда не видно, но ветер поднырнул под брошенный нейлоновый мешок и теперь кувыркается с ним, как зверёк, ловит шкуркой солнечные блики и с шорохом трётся о камни. Ничто и в то же время что-то, что в это время используется высшими силами, которые кто знает от чьих лап прячутся под этой пластиковой шкуркой, но нейлон и сам порядочная шкура, ярится против самого себя! Если бы люди были самоприобретённым имуществом, как бы они берегли себя от порчи! Гудрун движется неверной поступью к мужчине, который воздвиг здесь себя, её спотыкающийся шаг уже наперёд знает, что не попадёт в цель, а снова промахнётся. Бездвижность фигуры в красном налёте слегка ободряет Гудрун: может быть, этот мужчина задолжает ей своё бегство и только потом, когда Гудрун немного привыкнет к нему погасит свой долг. Ведь так всегда и было, настоящее время проходит быстро, несколько сокурсников, уже наперёд вышедшие на пенсию чиновники, совсем недолго держались в ногу с его крадущимся шагом, потом вымаливали у него передышку (как дети, клянчащие детский «порше»), а потом смывались, и бедной Гудрун Бихлер приходилось месяцами предаваться прошлому. Кого интересуют её нужды! Женские дела потерпят, если это не срочная покраска автомобиля. Ветру снаружи захотелось чего-то высокого, и он прыгнул на кроны деревьев. Гудрун видит, как гнутся верхушки сосен, когда проходит в ворота, куда детская железная дорога её жизни не доходит Поскольку перед тем она столкнулась с несколькими немецкими мыслителями, которые, со своей стороны, запутались в нескольких греках, и встала, так и не дойдя до места. Ни одного фрагмента, который не заслуживал бы чтения. Однако здесь, в этом куске мужской плоти без облачения, так долго искомое слово могло бы провалиться сквозь решето кроссворда и снова очнуться добычей в неопытных руках мёртвой студентки. Но ничто не может иметь таких милосердных намерений, тем более человек. В этой ужасной неловкости, которая привела Гудрун к тому, что ей захотелось замкнуться на себе самой (тут даже ток отпрянет от смертной розетки!), в этой неуклюжести, которая так часто (к сожалению, всегда бесплодно) спарена с бесцеремонностью (небрежная мнимость бьёт вас по плечу, чтобы вы, наконец, прошли вперёд, как раз в тот момент, когда вы записываете ещё одно недостающее слово), Гудрун кидается на шею молодому газгольдеру малинового цвета и чуть не выпадает из окна. Эта плоть в её неподвижной позиции не держит, по крайней мере не сдержала обещанное. Чужая плоть здесь для того и есть, чтобы местные чувствовали себя ещё более заброшенными, чем прежде. Размер в наши мелочные времена имеет решающее значение. Свет входит в окно и превращает Гудрун в залежалый товар, который так плохо может полежать, вернее постоять за себя, что своими силами не может поднять жалюзи. Это нагое тело казавшегося здесь заброшенным титана виднелось лишь намёком, не более того. Но отсутствие причин тоже имеет свои следствия, и мужчина мог оставить при себе свой пол и, может, где-то в другом месте показать его в другой форме: ну, например, мог бы сделать свою крайнюю плоть бескрайней. Он мог переметнуться на другое существо, которое захотело бы к нему сюда, – из этих соображений женщины на природе так охотно раздеваются. Чтобы окончательно слиться с природой и стереть себя с лица земли. Будто их и не было. Их домашнее задание так и осталось невыполненным в их грязных школьных тетрадях. Это бразильянки топлесс и разносчики спагетти не случайно были изобретены, да посмотрите же, вот оно, вкрутую, в мантилье из длинных и пышных волос, приготовлено для вас и для вас, мой господин, подбирайте по вкусу и берите.

Отчаянно притворяясь непринуждённой, Гудрун Бихлер подходит к окну, никто и ничто ей не препятствует. Может, она и сама не препятствие, может, она и сама, со своей стороны, через кого-то просто переступила. Она оборачивается. Нет, никого. Но из её комнаты, которую она только что покинула, вдруг раздаётся шум веселья – или это кто-то плачет? Иногда трудно различить. Неужели кто-то вошёл туда за её спиной? Привидение молодого человека было осязаемо плотным, тогда как люди из этого пансионата казались Гудрун скорее фотографиями, которые она сама сняла в туристском запале, когда приезжий хочет запечатлеть такие предметы, на которые местные даже не глянут. Этот красноватый человек был закруглён со всех сторон, и взгляд у него был твёрдый, камере было бы за что зацепиться, потому что он даже не моргал. Эта плоть доверчиво положилась на Гудрун, как на сиделку, всем телом предавшись блаженству забвения. Теперь его, к сожалению, нет, и Гудрун одна-одинёшенька. Зато там, в комнате, кто-то дышит на два голоса или что-то дышит вдвоём, но кто там поёт дуэтом с кем-то или присвистывает при дыхании, снаружи не особо чётко слышно, Гудрун нагнулась к замочной скважине, чтобы посмотреть, не вошёл ли туда тот голый ледяной человек со своим воздушным орудием, которым он мог бы ещё немного поорудовать, чтоб разрядить его, но это бы она заметила. Посмотрим, думает она, наверно, уповая на возможность, что кто-то наконец-то мог остаться ей, как тележка для покупок. Она бы не отказалась. Она смотрит в замочную скважину, невольно принимая позу, похожую на позу давешнего молодого человека; её взгляд, приправленный, как вкусное блюдо, вводится, не мигая, – этот миг длится вечно – внутрь с правом основного съёмщика и по ту сторону скважины падает в комнату. Споткнувшись, взгляд поднимается на ноги и видит то, чего не видит и не спрашивает.

КАРИН ФРЕНЦЕЛЬ РАЗМЕСТИЛА свою мать в обломках садовой мебели, чтобы старая женщина запечатлевала ландшафт, но печать лишь тщетно тыкалась в засохшую штемпельную подушку. Эта мать давно уже не впускала в себя новые впечатления, и они, уже с незапамятных времён, молотом войны бьют не в ту доску, вколачивают гвоздь в крышку гроба, да не того, потому что те гробы все заняты ещё с тех пор. Иногда давно знакомое всплывает из воспоминаний и плещется пеной в помоях жизни, а брызги попадают на дочь и на её костюм, который, вновь приближенный к детским ползункам, куплен неделю назад специально для пробежек, но что-то ничего пока не пробегало. Карин, ещё довольно молодое, по мнению матери, существо, однако, вынуждена бегать, пока ещё выходит, причём постоянно натыкаясь на мать, которая ловит её двумя сачками своих рук в безмерном изумлении по поводу того, что дитя смеет так вольно выражать себя, и вытряхивает из неё последние выражения воли, как собака вытряхивает жизнь из своей добычи, которую крепко держит зубами за загривок. И куда опять бежит эта дочь? В офсайд весёлой компании, которую собаки этой прелестной группы туристов тянут вперёд на поводках их нескончаемых разговоров, постоянно вьющихся вокруг Северной Германии (места, откуда они приехали), от границ которой эти туристы, со своей стороны, храбро облаивают чужих; туда госпожа Карин бежала зря, поскольку её редко пускают в разговор, эту дочку, которая не знает, из какого колодца её случайные знакомые здесь черпают свои личные местоимения. Но в первую очередь они выступают за самих себя, эти отпускники и отпускницы, фронт по ту сторону границы в шестьдесят лет, и они решительно высказываются против тех, без кого мир мог бы вполне обойтись, послав их на фронт наших холодных стран – стран, хозяева которых никогда не вникали в их историю, да и зачем им это, они и так всегда одержат историческую победу. Так возникает новая война между нациями. В жёсткой связке со своими животными наши гости прочёсывают мир. Такая связь может быть и любовью! Никакое животное не тащит на поводке Карин, оно внутри неё, но слушается только мать. Карин до сих пор с ним толком не знакома, но чувствует, как оно в ней дрожит и в привычных местах ждёт подачки, которую туда положила мама. Там, где у других встроена их свободная воля, которую у них время от времени осматривает доктор, проверяя, во всех ли направлениях она может двигаться свободно, у Карин кто-то привязал домашнее животное, которое постоянно прогрызается наружу, но на волю так и не попадает. Его постоянно балуют собачьим лакомством «Чаппи и Паппи» за то, что оно способно на такое.

Сейчас они все, заключённые в свою группу, идут к открытым скалам, откуда можно бросать вниз камни. Мохнатые со-путники, по-собники отпускников, небрежно задирают ноги на деревья и окропляют их мочой. Воздух уже слегка завуалирован раннеосенней дымкой. Скоро набросят защитный покров тумана, под которым осенняя буря как следует тряхнёт мошну природы, пока зима окончательно не прикарманила её. Что для иных туристок собачьи поводки, которыми они привязаны к своим любимцам, то для Карин Френцель – сама наливная жизнь. Она ведь сидит за обедом – собственно, это уже осеннее меню, – жизнь нечто такое, что сотрясает ее ось, которую она до сих пор худо-бедно вращала, – может, грядёт новое оледенение, эра мороженого, если достаточно долго теребить эту ось. Внутри урчит, снаружи тянет холодком, мы натягиваем тёплую одежду. Карин сама себе в тягость, и уж тем более никто другой не вытянул бы её на короткий визит, чтобы потом снова отпустить её. К визитам, правда, допущен господин доктор в больнице, но к большему – нет. Подойдём ближе и послушаем дальше, радуясь нашему драматическому призванию: Карин Френцель, весьма заурядная, подкрашенные волосы, очки, торговая академия, секретарша отдела продаж одного концерна оргтехники, пять лет назад прошла компьютерные курсы рядом с шестнадцати-двадцатилетними. Ну и довольно! Всякий похититель жизни снял бы пробу с её ароматной уравновешенности и потом, в уверенности, что она камень без надписи (резец уже на первой букве выскользнул, не оставив ничего, кроме дырки), снова бы зашвырнул её в пруд, где она не смогла бы завести даже собственный круг, чтобы можно было мило поболтать.

Карин Френцель, вполне взрослая женщина средних лет, из которой мать давно уже тянет свои любимые конфеты; словно вязанный крючком чехол для рулона туалетной бумаги, старуха топорщится, нахлобученная на эту старую перечницу, свою дочь, на тот случай, если кто-нибудь захочет от неё немного отмотать. И унести с собой. Стоп, разве не было брака? Господин Брак умер несколько лет назад от рака, тихий человек, он ещё при жизни постоянно дремал. Костяк этого брака Карин тем не менее немного перегрузила, постоянно требуя мы не знаем чего, – ведь есть тихие люди, которые никогда ничего не скажут. При этом она постоянно чувствовала себя их прогонят сквозь пальцы, как всех политически активных служащих среднего звена, которых повседн. жизнь бьёт ключом. Вот так же пасут-пасут ягнёнка а-ля Карин Френцель, а после удаляют с поля. По сути всем им нечего сказать, даже самым умным, чьи жилища выглядят так, будто они там заложили город. Никто не бьёт в стекло, которым они отгородились от соседей на тот случай, если те забьют тревогу. Да, Карин, служащая, и её коллеги. За её настоящее во плоти и крови никто не даст больше, чем за хрустящее жаркое и маленький шалашик мороженого с пулькой сиропа. Пулька пройдёт сквозь шалашик насквозь, и тогда наконец все эти гости разойдутся по домам, где будут беззастенчиво дуть в свою свирель, приманку, заготовленную для партнёра, который должен вытянуть заунывную ноту их жизни на свет божий своими родовыми щипцами. Потом этот партнёр может бросить их, орущих, на чашу весов, где они всегда не дотягивают до хорошей категории. Наконец они засыпают. Они скромно обходятся малым, но обойти других им не удаётся никак.

Обрывки разговоров повисают в воздухе, как дымка над горным ландшафтом, долина тянется вдаль, и люди потянулись туда же. Ветер намекает на осень, а то и на зиму. Но до ландшафта пока не доходит, природа его ещё не обломала. Его сопоставляют с путеводителем, и вскоре выпадет отчёт, на том ли месте он стоит, не пострадал ли он от диких свалок (и от падения людей!). Так, а вот и я со своим штампом, примером технического воспроизводства, я уценяю всю природу и потом прохожусь по бумаге, на которой я уже две тысячи раз её припечатывала, и оставляю на ней свои следы. Теперь она вымерла, природа. Теперь ей уже не предпишут порядок, по которому сделанное мной было задвинуто в тень, которой я терпеть не могу. Потому что у меня нет человеческого отношения и не так много вещей, радующих меня! Карин Френцель удаляется на несколько шагов к уличной торговле и прикупает себе немного вида вдаль, который ей, в удобной нарезке, вручили ещё тёпленьким. Животным нечего возразить против их упоминания здесь, ведь для того их и вывели. На Карин надет этот новый костюм для пробежек с аппликациями, которые, собственно, являются в нём главными апелляциями (и где тут суд? на помощь!) к нашему вниманию. Они относятся к более высокой ценовой категории, остальной костюм участвует в этом скорее без всякого удовольствия. Их видно издали, эти примочки. Дорога к горному ручью тоже принимается во внимание, чтобы костюм не рассматривался сам по себе, а был в компании высокопарных речей и призывов отдать голоса. Ведь рейтинг Баха глубоко внизу. Аплодисменты. Они бурные, это факт, которого мы тоже добились своими руками. Деревянные мостки сбиты сапожником под старину. Дорога круто обрывается вниз, на неё валятся все шишки, иголки, конфетные фантики, люди выстраиваются гуськом, здесь можно идти вперёд только за другим. Но он то и дело останавливается, чтобы перевести дух на пустяки и перекинуться туманными обрывками разговора. Внизу всё кипит и пенится, как в барабане стиральной машины, клочья пены взлетают вверх из пасти псов Апокалипсиса, что злопыхают на своих более кротких собратьев, которые, пренебрегая природой, вынюхивают дичь, а ее здесь нагородили много. Первые старушки останавливаются на том месте, где ещё можно идти, подсаживаются, будто нашли друг друга, их ступни уже тоже подсели на лечебную и здоровую обувь. Только самые отважные пускаются в последний путь. Скоро всё смолкнет, потому что поток не даст слова сказать. Ковёр из хвои скрадывает шаг. Природа начинает проявляться и берёт руль в свои руки, лишь бы избавиться от нескольких фотографов-любителей. Наступает порог, за которым дичь уже не мы, не люди, а – внимание! – природа; пожалуйста, сдвиньтесь поближе, вот, теперь всё влезло: лес, вода и заросли. На обратном пути мы всё это испытаем заново; память, виляя хвостом, бросится нам навстречу, радуясь, что будущее опять не наступило, а то было бы ужас что. Да, а теперь вниз, навстречу потоку; уже редеет ельник и скудная трава бессмысленно чиркает перьями, ведя подсчёты, чтобы всё равно потом в балансе высокогорного ландшафта недосчитаться нескольких деревьев.

Узкая дорожка делает ещё один змеиный изгиб, ручеёк журчит, почти не слышный из-за рёва своего большого брата внизу (если бы на этом месте, следуя причудам холмистой местности, не установили звуковой экран, приглушающий рёв, то мы бы не услышали ничего из того, что несёт ручей), с которым он скоро сольётся. Где-то наверху, должно быть, много родников. Самые сильные из них были вшиты в вену высокогорного венского водопровода. Под тем предлогом, что здесь им очень круто, на этом месте остаются трое последних пожилых господ, которые до сих пор держались вместе. Они устраивают перекур с переговорами – осторожно, пожароопасно! – потом они снова вернутся назад. Карин Френцель, которую манит глубина, идёт дальше одна. Тот факт, что она моложе других, особенно заметно сказывается после обеда, между двумя и четырьмя часами – время, которые наши сенильные сениоры охотно проводят, ах, за сиестой. Ручеёк, кровотечение которого теперь сбегает по лесной почве вниз, впадает в треснутый бетонный бассейн, из которого он снова выбрасывается через своего рода сток. После этого ручью остаётся уже немного до скончания своих дней в гремучем потоке, о котором он, кажется, уже задумался, поскольку дело движется к тому. В бассейне вода запружена, но для чего? Может, для маленькой гидроэлектростанции? Плавательный бассейн неправдоподобен – кому здесь купаться? Для полива огородов? Сквозь деревья просвечивают какие-то каменные руины – неужто здесь было селение? В бассейне тёмная вода, зацветшая, застойная, хотя ручей живенько вьётся сквозь неё. Но он, кажется, не в силах влить молодую кровь в эту исконную жижу. Для чего служил этот бассейн? Дна не видно, замечает Карин, с любопытством подойдя поближе. Когда она склонилась над водой, ей показалось, что на неё глядит тусклый, потемневший осколок зеркала, а под ним тянутся извивы водорослей или другой растительности, клонясь то туда, то сюда, а потом снова собираются в атаку на свои корни. Бассейн, может быть, метра два глубиной, нет, глубже, – кажется, что вода в нём, далеко не достающая до краёв, легко доходит вниз, иногда тяжело дыша, до самого жерла Земли. Поверхность воды чуть заметно колеблется, будто мёртвые животные всё ещё упражняются в плавании. На поверхности вяло плавают несколько листиков: клён. Карин Френцель тупо смотрит на них некоторое время, а потом до неё доходит, что тут не так. Вокруг нет ни одного лиственного дерева! Лишь тёмные ели монокультурного леса. Откуда взялись эти листья? Кто или что бросилось в этот бассейн, из которого поднимается неописуемая гнилостная вонь, кто здесь так ударил по природе, что гулко разнеслись трубные звуки? Деревья не отражаются в тёмном металле воды, да и лицо Карин не даёт приличного оттиска, оно тотчас теряется в непроницаемости, которая растворяет всё, что к ней приблизится, как будто этот бассейн наполнен кислотой или другой разрушительной субстанцией. Листья лежат на поверхности совершенно неподвижно, а ведь должны бы хоть немного кружиться, метров, замаскировавшись ветвями, как войско. И в центре непроницаемости этого воинского подразделения природы, должно быть, кто-то прорубил окно. В другое измерение? Неужто сам ландшафт превратился в телевидение, вместо того чтобы выглядывать из него в виде заставки Австрии? Этот необозримый груз природы, который сейчас издал свисток, это прибытие на головной вокзал сути, которая хочет стать нашим домашним существом, ибо она теперь с силой врывается в Карин, пронизывает её через все отверстия, да, как будто это живое, но невидимое хочет прорваться сквозь заграждения на поп-концерт, а ему оказывают мощное сопротивление какие-нибудь охранники или телохранители, которые должны ограждать звезду, что взошла там, на небе, для того чтобы наш брат мог сколько угодно на неё смотреть и тосковать, но не хватать руками.