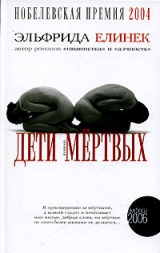

Текст книги "Дети мертвых"

Автор книги: Эльфрида Елинек

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)

В Карин Ф. занимают место женщины, этому она не может даже воспрепятствовать, поскольку все они тоже Карин. Не такое уж миловидное лицо у этой уже пожившей женщины, чтобы все хотели смотреться, как она. Как партия недожаренных драников, госпожа Френцель кажется отбитой об стешу и прижимается к ней, будто хочет забиться в щель. Она совершенно вне себя, и даже мать не может вернуть её обратно. Дочь съехала совсем!

О ней можно сказать также, что она угодила не туда. За соседним столом сидит пожилая супружеская пара, целая и невредимая, он далеко не вдовец, и она не вдова, к тому же они неделя как сменили автомобиль и теперь испытывают новенькое четырёхтактное чувство и охотнее заглядывают на парковочную площадку, чем в других людей. Мать Карин неудобно перед ними. Она делает вид, что ищет под столом лучшей доли, тогда как долька апельсина лежит на столе. Мать многозначительно дёргает дочь за подол юбки, чтобы та его опустила. Потому что Карин действительно задрала подол, будто собралась брести через реку. Видны довольно длинные трусы, под которыми бытие тщетно пытается добрести до суши, которая отступает всё дальше, а наше дело лишь слушать и наслаждаться. Звенят приборы. Твёрдый предмет падает в миску вместе с моим металлическим вскриком. Да, яркий свет, в который госпожа Карин Френцель ввинчена так, будто светится сама: цветные концентрические круги, которые она накручивает, как объектив камеры, в темпе вальса, – пожалуйста, будьте любезны, пока вы не пропали пропадом! Дома, прежде чем уйти, сохраняют в компьютерной памяти деревянный запас башмаков; врачи тоже носят такие бахилы. Сестра Ютта, стерильно домыться и закрыться! Что-то таз покачивается.

Стоящие у берегов стола фигуры поплыли в осеннем свете, падающем сквозь листву, неотличимые от Карин Френцель. Поэтому многие впали в ересь и в заблуждение, поверив, что это она. Мы ещё не раз увидим госпоясу Френцель, но она будет уже не в полном смысле, чтобы можно было рассуждать, просто поверьте мне, в один прекрасный день она, лишившись своего цикла, обрела другой, новый. Так. Почему песенка спета? Отечество не против материнства, скажем прямо: это такое сытное ощущение – чувство родины. Но плохая мать та страна, тело которой остыло, а кровь остановилась и упорно не желает признавать своих ошибок! То ли дело эта милая, кудрявая, уютная страна с пампушками церквей, она каталось на спине, как игривое животное, лишь бы почувствовать, как в неё входит железо, сырьё и страх. Оставаться лежать под такой угрозой – нельзя этого требовать от женщины, такой, как Карин Френцель. Дитя страны, отец которой как раз сейчас машет ручкой из телевизора, подавая тайный сигнал, понятный лишь Карин. Он относится к ней одной, какая честь! Трупный сок, застоявшийся в самой серёдке местечек, которые мы видели, вдруг вырывается из этой женщины, пульсирует под пинками, вздымается, как покров, которым Карин пытается прикрыться, а потом она восстаёт, госпожа Френцель, и нам тоже пора вставать. Как бы мягко нам ни стелили, придётся ложиться под нож. Итак, Карин вскакивает, да ещё на стул, поднимает свою юбку и издаёт трескучий дереровую кружку и примется раздавать облатки смерти по сложившейся австр. традиции (страна по-прежнему раздаёт пока гарантированный вечный покой, как это делалось с незапамятных времён, когда больше, когда меньше, для этого нам и Стена не требуется, отделяющая милосердных от усердных!). Сестра милосердия прикладывается к бутылке; полной жизни, и выменивает её на пустую, а разницу берёт себе, но тут же её теряет: ох уж эта полоскательница рта (ласкательница!), вот вода уже плещется и в лёгких пристройки и вытесняет дух, который там слишком вольготно расквартировался, тем более семидесяти лет. Брутально вышвыривать из себя такого старого, укоренённого! Ведь в себе так приживаешься! К сожалению, в лёгкие не встроен канализационный слив. Жизнь старика уже разболталась на своих шарнирах, но так и рвётся в пляс, ведь господин главврач объявил на сегодня корпоративную вечеринку. И врачи с медсестрами послушно машут кострецами, танцуют все! – причём одни за плату, cheek to cheek. Так что старые сердечники луговые могут до крови жать пальцем на кнопку вызова, сестры лучше будут прижиматься к господам докторам, лишь бы пояс для чулок не выглянул у них из-под халата. Наша Карин уже пустилась в лучшие дали, раскинув свои пышные травы и лакомясь ими, и лазит по собственным холмам, чтобы улучшить усвояемость. Женщины безжалостны, они и смерть не пощадят, с которой они на ты, самые безнадёжные им в самый раз. Их сочувствие уже ушло на покой или так притупилось, что каждого, кого этим сочувствием стукнет по башке, тут же отвозят в больницу. А там ещё больше сестёр! Никакой пощады! Врачи-инсталляторы уже вооружились своими щипцами-кусачками. Сестра уже опорожнила сифон ротовой полости – в мокрое дно лёгких бездонно орошённого таким образом больного. Или более понятный образ, и для мальчиков тоже: в выхлопе больше не мелькнёт ни искорки жизни. Они разволновались в своих белых униформах, волны смерти, но после нескольких минут оцепенения снова оттаяли: сверкающий инструмент черпает их из сортир, ведёрка (пожалуйста, мне порцию клубничного!), вся власть в наших руках, ведь мы все братья и, прежде всего: сестры, марш! – и, коллеги, мы все разом мечем сырой гипнол из наших крестьянских рук, которые когда-то бинтовали дедушке его потрескавшиеся ступни (противная работа, за которую никто больше не брался), только эти руки вдруг незаметно превратились – не правда ли, сестра Габи? сестра Хельга? – в орлиные когти, которые теперь бросаются яйцами в смерть и, в качестве маленькой благодарности, получают за это готовый захер-торт. Они рвут свою добычу из кроватей, где она только что кривилась в детском плаче, долгий вой издаёт наша Карин Ф., звук, который пронизывает нашу нервную оболочку сотнями щетинок. Ох уж эти крестьянские дочери! Они взгромождаются на слишком высокие твердыни, эти Дианы, захваченные врасплох во время купания лишь, к сожалению, одним-единственным дерзким взглядом, и то случайно пролетавшим мимо. Но как, однако, много оленьих голов украшает стены! А всё дело рук пышнотелой купальщицы. Никакой жалости нет в этой ядрёной, этой мудрёной, которая толкает мужчин в необъятные дали, а сама же потом цепляется за них своей набедренной упряжью; врачей, этих крутых парней, властителей жизни и смерти, она то и дело оттягивает вожжами к себе, как пращ с резинкой от трусов, чтобы чмокнуть в щёчку. Кто бы не хотел себе такого знатного работодателя, который так много знает. Да, и его ездовые собаки с ручной каталкой – эти наши дипломированные, практичные дианетички (вот во что превратилась богиня, продолжение читайте завтра!).

окружённые их подручными, нижестоящими у них под руками, очень низко, по самые щиколотки в гнойном, кровавом дерьме. Но и эти подручные сестры пользуются нашим полным признанием. Если присмотреться к ним, то видно: такой-то и такой-то господин доктор удрал от них, как животное, не обязательно как олень. Вот он идёт солидным, накачанным шагом, да он стул жизни своротит, лишь бы получше заглянуть будущему мёртвому в пасть, нет ли там чего стоящего; то же будет с одним из наших подопечных беспомощных, его спустят по тёмным надувным горкам из самого себя, так, этот готов. Помыть руки. Молодец. Какая возникает пустота, я думаю, когда богиня идёт размываться. В изумление беззубого рта въезжает сверло. Сегодня вечером ещё одна вечеринка, в которой могут принять участие все, даже самые меньшие из сестёр наших аспиранток, они ведь тоже ещё не отучились и пока не разучились. Царственные тела в белом, и принаряженные сестры примыкают к нам, скрипя своим крахмалом. Эти скорнячки, перепачканные кровью, которые только что, в лице их представительницы Карин Ф., прилюдно драли глотку и разодрали себе шкуру. Вся эта благовоспитанная шваль разволновалась до самого дна. Карин Френцель растёт не по дням, а по минутам, потому что она пешком даже на стол влезла, да ещё и на свои цыпочки наступила, и сейчас она падает, один-ноль в её пользу дан свисток к началу матча, её нематеринское начало в жерле пока ещё спокойного вулкана уже готово искрошить всё в порошок. Но сейчас Карин снова разглядит вокруг приветливые лица и придёт в себя, не бойтесь! Столько старых женщин внизу, целое поле для тренировки. Мёртвые ещё до того, как начали жить. Существа, вселяющие в меня ужас. Страх перед порядком, поскольку мне придётся снова выступать, а я не выставлена никакой командой. Я стебель одуванчика в руке ребёнка. Не уходите, милая толпа, я хочу, чтобы меня ещё куда-нибудь воткнули, верней наоборот.

Сестра Карин так набралась, до того накачалась своей голой помпой на столе, что вдобавок к жуткой пляске она ещё и давит на органные мехи. По телу из-под мышек струится пот. Мясо как товар неповторимо в своём роде, его ничем не заменишь. Это причина, почему Карин Френцель так самоедствует. Её ступни шаркают по столу, отбивают чечётку так, будто у них есть глаза, чтобы обойти тарелки, но когда-то всё же и стаканы, и приборы начинают летать по округе. Что делают, например, эти приборы вот здесь? Ступенчато просверливаются на 14 мм и после замены наконечника на ударное копьё, после промера длины, вводят иглу Howmedica длиной 40 и диаметром 12 мм. Это они делают именно сейчас. Это тело, в каких-то робких малодушных рюшечках, чтобы хоть как-то приукраситься, топчет ногами целую вечность, это звёздное покрывало, которое я сотворила (или мне лучше было сотворить следующий тридцатник эонов и натворить светил в большом количестве, чтобы населить их моими героинами?), долой, вниз, так, теперь пошёл на слом стеклянный кувшин с вином для дамских возлияний. И из Карин вырывается струя, чтоб подпитать поток. И в него вплывают медленные лодки, но по сравнению с разбухшей щелью госпожи Френцель они выглядят маленькими и бедными. Люди уползают за пределы кадра, хотя они повскакивали с мест и подступили поближе, чтобы оценить половые органы немолодой женщины в покое и с близкого расстояния. Теперь они все исчезли, зрители, и притрусили мёртвые. Все они носят тела Карин и лица Карин, но эта ноша им не тяжела. Эти набрякшие срамные тряпки, которые явились перед всеми апокалиптическим откровением, могли разбудить и мёртвого, и тут эти мёртвые сваливаются на нас как снег на голову. Как будто большой палец надавил на это лоно, и из его жен. полноты сотворилось что-то вроде надувного резинового дельфина, который покачивается на кровяном пруду. Да, эта женская полнота, она дошла до краёв отцу, который и без того давно дошёл до края. И по мере того как надувные фигуры вываливались из Карин, она всё больше спадалась. Может, это неосознанное в ней, может, она всегда пребудет юной и мужеженственной, коли может приносить дары таких размеров, однако вечные путы матери (все прочие для нас что паутинки) она порвать не в силах; и вместе с размером, который растягивается и выпускает на свободу мёртвые фигуры, растёт и желание покоя. И матери удаётся сравнительно быстро, посреди чудовищного шума, наделанного в обеденном зале, спустить парус из подола юбки дочери и саму дочь со стола. Всё. Конец. Сделать для наших пациентов больше мы в настоящий момент бессильны. Фрактура, кажется, осевая, длина, насколько можно судить по фрагментам фрактуры, идентична со всех сторон. Но пациентка, видимо, не выживет. Госпожа Карин Френцель пострадала от поражения, она была фламбирована на глазах у всех, подожжена, как спирт, которым полито блюдо, и теперь это пламя надо потушить. Но если этот женский огонь подавить, если он затвердеет, то покоя можно и не дождаться. Или уж ничего, кроме покоя. Тогда, может, хотение этой вечной дочери дорастёт до крышки, как шпалеры снаружи перед окнами возносятся вверх, но природа окорачивает их широким жестом оратора, и что прошло, то станет мило. Карин Френцель смогла увековечить одно мгновение, а оно, может, было у неё последнее, потому-то я и надеюсь, что оно того стоило.

ЭТО БЕДНОЕ ТЕЛО, рухнувшее за дверью, оно и света-то видело разве что от тусклого светильника в прихожей, там справа ещё кухонная ниша. Стиральная машина Baby-Supernova встроена под раковину и как раз кончала. Но выручить бельё из его стеснённых обстоятельств было некому. При теле ещё оставалась эта искорка света и могла бы послужить людям хотя бы в качестве трута. Молодая медсестра, что лежит здесь, сбросила тело и вышла на волю, хоть и не по своей воле. Она не оставила от себя сына, дышащего вечностью, но что-то вроде сына она отложила. Смотрите: в узких, расписанных сверх всякой меры эластиковых лосинах, которые не сохраняют форму тела (для сохранения нужно было бы нажать кнопку вызова медсестры), босые ступни в удобных шлёпанцах, ноги раскинуты так, как это может сделать только безволие, туловище, одетое в яркую майку, выгнулось под таким углом, которого природа не предусмотрела, и остатки света женщина вбирает раной в горле, в которую один человек (из-за наличных денег) проник до самого дна, с которого, посмеиваясь и играя радужными пузырями, выпрыгнула жизнь. А вот и конец света бежит сюда, чтоб на него успели наглядеться. На зрачке сидит муха и смотрит в него, она хочет узнать глубину зрения, перед тем как решиться прыгнуть, но эта вода остаётся неподвижной и тёмной. Поскольку из этой воды нужно достать тело, водная полиция буром прёт по влажному глазу, а ведь он ещё связан с материей, которую зафиксировал за время жизни, в том числе и фотоаппаратом. На современное видео не хватило денег.

Ученик трёхгодичного училища, пятернёй закинув чуб направо, был таков с тремястами семьюдесятью шиллингами в кармане. Молодая женщина знала парня, поскольку однажды лепила пластырь ему на воспалённый лоб под профененными кудрями (собирался на дискотеку!), где жизнь окопалась прыщами. Творец, вдувающий жизнь до тех пор, пока колба не посинеет (потому что творец опьянён жизнью), он чувствовал себя вправе перейти в наступление и перекинуться в картишки с жизнью своей подруги, которая пыталась угостить его в качестве гарнира более утончённым образом жизни. Эта игра не отняла у него молодую мужскую силу, – подумаешь, мясо, это не то, что подлежит спасению. И почему оно создано таким преходящим? С такой лёгкостью одолевается редкостными тварями. Жизнь – столь слабый светильник, что его может унести любой, не отягощая свою походную экипировку. Дуновение нежности истекает из лампочки на губы мёртвой, которые испуганно попятились от зубов. Надо ж было так случиться в этом всеобщем великом потопе, что коллега Бруннер, которая должна была забрать жертву на ночную смену, сегодня ехала через Лайнц, поскольку заболела её мать. Таким образом, спасительница не спустилась с небес, зато ученик поднялся по лестнице на седьмое небо, где он предполагал раздобыть сумму, которой ему не хватало до восьмого неба мопеда. Неужто в доме нет денег? За это полагается исключение из рая жизни, хотя сегодня идёт криминальный сериал, перед которым расхаживают фламинго, а за ними приударяют ударники, пока на них не зашипит на раскалённом диске плиты горячий ритм жизни, разбрызгивая избыток. У нас же сплошной недостаток, поэтому мы должны присмотреться. Может, даже съездить туда разок. Но молодая медсестра Гудрун Бихлер больше этого не может. Она берёт свою бессмертн. душу, укладывает её в несессер рядом с часто рекламируемым кремом для ухода за кожей (гораздо чаще, чем ухаживали за Гудрун) и маникюрными ножницами, пинцетом и пробным флакончиком духов от всемирно известной фирмы Revlon, могущественного международного картеля лампочек накаливания. Жизнь была распылена из Гудрун посредством финского ножа, который выскочил из аполлонических кудрей ученика, – такой же акт могущества, как и все, из которых манифестируют себя государства будущего. Вот брызнула женская плоть, которая была как у всех, на кокосовый половичок, волокнистый коричневый след которого тянется через крошечную прихожую. Но ученик бросает человеческий снаряд, который он пустил в расход; с таким совершенством он не знает, что делать, унести тело ему было бы тяжеловато. Ноги бы унести. Никакой бог не поможет носить ему – в гору – штаны. Нашлось немного денег в старой банке от печенья, но каково состояние этого человека на сегодняшний день?

Как скалы, вскинулись вверх дома социальных кварталов, будто улицы откинулись, словно крышки картонных коробок. Тонкая пыль покрывает ущелья, в которых пропадают люди и потом находятся в виде мумий. Только их приборы всегда подпитываются, поскольку счёт за электричество оплачен по долгосрочному договору. Трубы отопления оживляют «лисьи норы», тепло идёт, по этим трубам гонят сгоревшие отхода жизнелюбов. Только люди закончат дела, их сразу же загоняют наверх, как и их отходы, пачками. Они спешат вверх по лестнице, старики, и гниют за своими дверями, но иногда их кучки, нечаянно разбуженные, поднимаются и выбегают на лестничную клетку, куда перед этим, в качестве генеральной репетиции, выбрасывались цыплячьи ножки мёртвых девочек. Кто-то обглодал их кости и бросил, после того как нанизал их на свой шампур, эту внешнюю суть государства (этот дрожащий под пикантной горчицей колбасный продукт, который сам норовит продуцировать и брызжет соком, так и просится в рассыпчатую булочку. И стоит его оторвать от себя, как тут же упорхнёт. Ну просто детское привидение! Маленькие девочки растерзаны!), выеденные, выскобленные стручки на лестничной клетке, рядом с дверью лифта, с которой облезает краска. Не торопясь и пачками мёртвые стремятся вверх, ибо они взыскуют света, а в этом доме они находят его только на самом верху. В их растерзанной куриной шкурке ещё остался привкус материи, из которой доносится пение, как из приюта музыкантов, или из которой грохочут выстрелы, как в криминальном фильме, или из которой слышится смех, как в Виллахе и Майнце, где люди, чтобы уйти от самих себя, как стадо китов, выбрасываются на берег, но тяжесть тел снова тянет их вниз. Идёмте, сотворим себе человека по нашему образу и подобию!

Гудрун Бихлер откинулась у маленького магазинчика, в котором люди отоваривали купоны, пока рабочее движение, по забывчивости, не разбило эту систему, чтобы смастерить из неё несколько воздушных концернов в Лихтенштейне, да, и профсоюзы верят, что они в раю, когда они могут расстаться с тем, что сделали, и, ошалев от демонстраций, хватают своё и голыми руками, в толстых портфелях чудовищной длины и ширины спасают на берегах Каймановых островов, Швейцарии или Южной Африки. В конце концов, все они когда-то были ангелами и теперь, любуясь своей собственной красотой, переходят в другую веру. Люди всё ещё едят! Здесь, на обклеенных бумагами стёклах, наши спецпредложения, наши акции! К счастью, люди податливы, петля распродаж слишком туго затягивается на их шеях, да и взносы за рассрочку душат. Ничего, осеннее солнце прогревает наше безденежье, и Гудрун праздно валяется в пыли. Домохозяйки спешат мимо неё, их ступни отёчны, их мужья преходящи: вечером всегда уходят, а к утру возвращаются. Не успеют поесть, как уж снова бегут. Дальше, дальше! Чего ждёт Гудрун, которая, вообще-то, была студенткой философии, но сейчас в отпуске? Она ждёт блаженного духа, к которому тело было пристёгнуто лишь временно, а теперь его перевели, я имею в виду тело. Наша Гудрун стала собирательницей мёртвых, не из увлечения, а по врождённому наущению, которое может зародить лишь отец, чтобы из материи, которая ещё носит платье воспоминаний, она снова пополнила землю теми людьми, которые были у неё отняты. Не говоря уж о том, что у самих людей при этом были отняты их черты, их внешность; им просто необходимо вернуться назад, чтоб хотя бы остаток их светоча мог быть спасён! Долой спуд, под которым упрятан светильник, выше наши чаши! Как же они угрюмы, эти воры-похитники! Взять, например, комиссара-управляющего (звать господин Коралик Карл), с июля 1938-го он приходит в скорняцкий магазин, каждый день лишь на четверть часа, контролировать кассу (хотя собственнику 07051915 прострелили в Карпатах шею и правую лопатку!) и тому – последняя новость! – экспроприированному владельцу платит по одной жизни в неделю; но этот неверный управляющий, который обманывает Иисуса и хочет взять себе его виноград (пусть теперь другие плачут, что не нашли эту скотину и не выпустили из неё кишки! Он имел своего жертвенного агнца всухую и пил его кровь из горла!^ скоро снова заберёт все эти жизни и преподнесёт их своему начальнику из СС на тарелочке, где ещё дрожат останки сладки и куда ещё должны поступить на съедение мать и младенец. Известные ангелы званы на этот пир и избраны и наполняют мир забвением, поскольку тайну своего воскресения хотят оставить при себе.

Гудрун смотрит в высоту, обетованные ей ноги в безвкусных эластиковых лосинах скоро покажутся, уже слышно, как стучит здоровье в деревянных башмаках; по крайней мере, служба у бренного человеческого тела в Лайнце, этом заветном приходе Св. Завета, ныне и присно и во веки веков окончена. Ухода требует вся женщина, в первую очередь её материнские руки. Впрочем, всё остальное тоже может уйти, мы обойдёмся. Трамвай скрежещет на повороте, высекая искры из рельс, как когда-то Карличек, жеребец, который со своей телегой мчался по давно забытому городу. Этот город, ещё накаливающий лампочки, и сегодня называется как раньше, но из него вынута сердцевина, он освобождён от костей, основательно вычищен от мыслей и начищен под новых туристов; эти ледяные панельные двойняшки бросают на каждого по хорошей лопате Кафки, как если бы они были его могильщиками; или эти колледж-бои с Золотого Запада приходят по двое потому, что одному не управиться с таким обилием еды, и за несколько монет всю ночь долбутся в паре плотных порций белокурых девочек. Только сверху бы ещё немного майонеза!

Итак, гремит гром, красная угроза нависла над городом Веной, где тела, изменившиеся в сторону утолщения, впрягаются в ремни в трамваях, чтобы вытянуть из грязи свои собственные телеги, и тут из окружающей нечленораздельной тьмы выныривает корабль призраков одной медсестры, снаряжённый как специально для нарушителей нравственности. Чтобы они не потеряли свои члены ещё до того, как смогли злоупотребить ими. Между тем принесённая в жертву женщина сделана из ангельской материи, созерцательница витрин магазинов рукоделия, – как она любила при жизни вязать! – жизненные и любовные связи, заключённые в гневе, теперь растянулись, стали велики и должны быть перевязаны заново; но мы – яркие лоскутки природы, мы ещё при жизни перекроили время на бесконечность! Сексуальные лосины, не убивающие тех, кого они могли бы касаться, гордо снисходят к нетерпеливой коллеге Гудрун, которая убита вторично, только на сей раз цела и невредима, – я знаю, это трудно понять, – короче, эти лосины преподносят их носительницу в самом выгодном свете. Итак, мёртвая сестра посеменила вниз: вначале она свяжет крючком шарф, чтобы скрыть помои, только что вылитые в глотку и теперь просачивающиеся наружу через дырку в шее. Внизу у ворот спешащую ждёт её сестра. Спешащая внезапно останавливается, рука стыдливо прижата к горловому хрящу, который, к сожалению, был повреждён, и ведь это уже второй раз! Неужто в этом смысл смерти? Чтобы светлое тело стало таким же тёмным и вялым, как всё? Чтобы среди жужжащей и раздающей удары электропроводки блаженные духи искали себе новые тела, наряды для последнего бала юристов по случаю последнего суда? Но то, что они влили в себя по судебному правомочию хранить имущество умершего, оказалось змеями, кишащими в выгребных ямах; едва их на себя натянешь, как они принимаются рыскать в своих новых хозяевах насчёт подкладки, поскольку телесные оболочки при жизни тоже хотели заполучить больше, чем влезет. Эти змеи – зависть и смерть!

Вторая Гудрун сотворилась и объединилась с первой – как знать, сколько их ещё; конечно, есть различие в одежде и: первая Гудрун целеустремлённее! Поскольку у неё есть цель: она сразу бросается – из-за своего безупречного здоровья – в глаза не такой уж стройной ёлочке Гудрун-два; кроме того, у этого деревца на корнях отпечаталось нечто, загрязняющее атмосферу, в форме ярких плетений и вьюнов на её облегающих дешёвых лосинах. Что проку от красивой упаковки, если купленная вещь дешевле той бумаги, в которую она была завёрнута. Под этими лосинами приходится преть, это ставит перед нашей химической индустрией большие задачи, но не беспокойтесь, она способна взорвать когда-нибудь и нашу колбасную шкурку. В тёплой уличной пыли, в арке здания управы Вены, герб которой (крест, уж этого у неё не отнимешь, это касается всех преданных мёртвых в этих рыжелисьих панельных норах) красуется наверху и указывает на бессмертные зоны задних дворов, итак, там и объединяются обе молодые женщины, наполовину ещё живой (?) призрак Гудрун со свежеубитой Гудрун, редкий акт, напоминающий людям, чтоб держались подальше от любых судебных актов. В то время как студентка Гудрун оглушённо лежит на полу в деревенском пансионате, в её телесную оболочку втекает эта воскрешённая, молодая убитая. И они становятся чем-то третьим, безобразием третьего порядка, и его что-то обрекло. Ведь что-то, должно быть, и на Христа осерчало две тысячи лет тому назад так, что Он до сих пор пребывает среди нас, немёртвый, как и вся Его религия, которая не хочет честно умереть; конечно, и сам Он, и Его союз уже достаточно наказаны их руководящим составом и менеджерами. Наверное, Он заслужил это сущее наказание тем, что был таким загадочным. Он так зашифровался, что не хотел признаться, что Он такой же человек, как ты и я. Каждому хочется быть лучше, чем он есть, и получать лучше, чем он имеет. Мы считаемся женихами и невестами, если что-то, хоть и после долго сопротивления, вроде бы подходит друг к другу. Так Гудрун становится невестой (женихом) другой Гудрун, одна сходит по лестнице прямо в другую, как в лужу из праха и костей, на поверхности которой мазутными разводами переливаются и плавают вылитые желания. В этот миг этому промежуточному существу посылается сила, которая воскрешает тело.

Что-то вроде хриплого лая доносится из этой объединённой церкви. Гудрун, студентку философского факультета, крутит в миксере, смешивая с килограммами средств оживления. Соки бьют ключом с экрана телевизора, продукты питания обогащаются вкусовыми качествами в этом хранилище атомных отходов, телевидении, нам сообщают, из чего мы должны состоять, чтобы выстоять потом перед мерцающей голубым светом дарохранительницей господа нашего генерального интенданта: братья и сестры снизошли до нас, а мы как обошлись с ними? Им пришлось оставить всё своё достояние в Обердёблине, их деловые накопления, их семейные запасы, и отправиться ж.д. составами, в которых они потеряли последний состав личности ещё до того, как прошли огонь и трубу (да, они были бесследно стёрты ещё до того, как смогли записаться на дрессировочную площадку, где их дрессировали овчарки, вместо того, чтобы наоборот), на Восток, в рейх восходящего солнца, чтобы кто-нибудь смог разжиться от их душ, их очков, их мехов и вставных челюстей. Покатался как сыр в масле – а теперь катись на все пятьдесят лет! Никто не слышит, как сцепляются в один состав два человеческих вагончика, хотя тут готовится мировая премьера. Тела дёргаются и скрипят в суставе сцепления. Не работа отпустила на волю эту молодую медсестру а ученик, которого, в свою очередь, ещё не отпускают экзамены, так что средства массовой информации могут спокойно упустить его из внимания. Туда, где отец с сыном катаются на санках. И потом студентка подарила своей сестре жизнь! – замещая творца. Эта жизнь ещё в исходной упаковке тела, в тесных лосинах, которые специализируются на обрисовывании, и в майке, непомерно большой по сравнению с ними. Этой простой женщине лучше, чем Господу Иисусу, про которого Его поклонники думают, что Он воскрес в своём собственном теле. А не подумают о том, что небо не холодильник и потому мясо, даже если оно ещё хорошо держится, туда не сунешь, под громы, молнии, земные содрогания и змеиное коварство, под хруст костей, зубовный скрежет и уколы пик. Приходится изобретать для этого другую форму, ведь нельзя, чтобы из-за формальностей люди, которые уже мертвы, так и остались мёртвыми, поскольку без тел никто их больше не узнает. Большинство и при жизни были не особенно известны в СМИ. Что касается нашей молодой медсестры: её труп сейчас пока не обнаружен, и ученик, её убийца, пока не отслежен, он, только что потренировавшись в её покоях в карате и в финальном взмахе бритвой, рыщет теперь, как волчонок, по чаще дорожного движения, в котором он, к сожалению, не участвует, поскольку добытых денег на это не хватает. Он пострадавшая сторона, хватает лишь на пару джинсов, и то в дешёвых лавках. На дискотеку приходится идти за счёт друзей. Ему не стать главным спонсором для такого смышлёного существа, как его тело, которое сейчас подтренировалось: слов нет, конечно он немного поиграл в клинышке медсестры с тем, чего он до сих пор не знал, просто так, из любопытства. Эти несколько окроплённых мочой кудрявых волосков и эта вздёрнутая вверх заячья щербина, эта треснувшая цветочная луковица из слизистой плоти, которую пальцы ученика мяли до тех пор; пока не выжали из неё всё до последней капли, – всё это почти не стоило того, чтобы пальцы сами по себе скользнули внутрь; и всё~же, если мясистое растение немного раздвинуть… И ученик заглянул внутрь, в Ничто, в бездонность этой женщины, куда, должно быть, вмонтирован её ракетный двигатель или дрова для вулкана, в виде которого женщину часто изображают, но эта не вулкан, отнюдь. Извергается здесь лишь он, мальчишка-ученик. Больше ничего даже не теплится. Это просветительное занятие такое же унылое, как любое другое, темнота не просвещается. Вытекло что-то жёлтое, и всё снова закрылось, пока не укусила жизнь. Парень натягивает на палец тонкое золотое кольцо из кофейного магазина, похожее на те, какими кольцуют животных в знак того, что они чья-то собственность. Но эта «колбасная шкурка» лосин тяжело поддаётся как стягиванию, так и натягиванию, пластик липнет, как клей, веда надо же было создавать видимость, что женщины просто родились в этих легкобежных трико, так хорошо они сидят. Каждый имеет право на взгляд, который не скрывает ничего, а напротив, выделяет все линии местного сообщения этого расплывчатого тела. Но в принципе за этим ничего не стоит, плоть определённо не может воскреснуть, как говорят знающие. Но этот ученик не может вынести тайну плоти и скорее бежит в лавку джинсов, чтобы прикрыть эту тайну собственным телом. Не такой уж он и юный, чтобы верить всему, что передаётся в мир через антенну на крыше. Он и сам себе теперь хозяин.