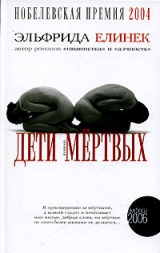

Текст книги "Дети мертвых"

Автор книги: Эльфрида Елинек

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)

Листья деревьев являются в теперь слегка туманном свете, который длинным пальцем грозит отдыхающим, пока почти в шутку, также и отдельные лучи солнца, которые ещё могут падать сквозь ветки, как высеченные, плашмя, без глубины, как узор на обоях, почему-то нам это не нравится. Этого только не хватало, чтобы облака по краям окрасились таким сернистым цветом, а некоторые карминно-красным, это указывает на град, облака словно окунулись в огонь, как будто хотели заткнуть кровавый небесный слив, но не надолго, у них уже заболел их облачный палец. На лестнице всё ещё этот ропот и топот тяжёлых башмаков, ступающих по ступеням, красная кокосовая дорожка не может как следует приглушить их шаги, вообще-то не худо было бы постояльцам снимать свои горные ботинки внизу, в специальных сенях, где зимой оставляют лыжи, а рядом в следующем году построят сауну. Но всякий раз, когда хозяйка высовывается из-за угла, чтобы глянуть, кто там нарушает её предписания, там не оказывается ни души. Доски пола пусты, неделимая точка, которая есть ничто и стоит ни на чём (только люди, когда становятся постояльцами, заплатившими за постой, всегда на чём-нибудь настаивают, причём не сходя с места). Но вот снова звуки, вполне ощутимое непостижимое, ибо установился гомон голосов, как от бесформенной людской толпы, различимы даже отдельные опоздавшие: ради бога, где эти люди? Только что они здесь были. Нет ни слов, ни речей, голоса которых не услышаны. Но слышать-то мы их слышим, хищно смотрят вниз, на равнину, и палят сквозь амбразуры их невооружённых глаз: нет, это холодное бормотание, как из стеклянной банки! Это похоже на погоду, в принципе она ни на что не похожа, сегодня даже охотничьи гости останутся дома и подождут, пока не собьют цену местных в качестве носильщиков оленей, косуль и серн, да, мы здесь платим нашей собственной, отдельной человеческой валютой! Лесник предоставляет всем работникам на часть охотничьего сезона отпуск, чтобы они могли подработать. Итак, хозяйка слишком горда, чтобы выйти из дома и посмотреть, но откуда-то она знает обоих мужчин. Несмотря на это, она бы ни за что на свете не вышла и не произнесла над ними своё веское слово, а также своего любимого давнего постояльца, господина Гштранца, не приговорила бы, ни за что, если бы её спросили об их участи.

Теперь меньший из двух мужчин поворачивает голову и немножко корпус, он воткнул себе веточку альпийских цветов, они отчётливо выделяются на отвороте его скукоженной суконной куртки, черты его собственного лица тоже должны были бы проступить сквозь кальку тумана, хотя бы смутно, но ничего нет, поскольку эти двое – больше задуманные, чем сделанные помарки, которые отскакивают от тумана. Хозяйка не хочет себе в этом признаться, но она не может, например, обнаружить у этого мужчины лицо. Череп просто обрывается ниже основания лба с пышной шевелюрой над ним, этой последней травяной кочкой, а ниже крутой обрыв, камнепад и размыв, который привёл состав лица к окончательному схождению с рельсов. Ибо где у других искра жизни взволнованно скачет туда и сюда и представляется перед открытыми окнами на виду у других со своей звучной игрой мускулов, там у этого молодого мужчины – ничего, что-то кончается, что-то замерло, в доме крики, скачет верхом на таком обычно мягком воздухе его лошадка на палочке: это лицо было сброшено, как хвост ящерицы в крайней нужде, поскольку на него наступили. Должно быть, это открытая створка окна своим причудливым отражением света вызвала мнимый отброс лица, этот странный оптический эффект вызвал у хозяйки улыбку. Она чуть было не протянула руку, чтобы закрыть створку, но ей всё же хотелось дознаться, кто это из деревенских парней пришёл сюда поболтать с одним из её постояльцев, они ведь часто приходят, особенно осенью, сидят в обеденном зале, играют в карты и рассказывают друг другу о своей власти над девушками, машинами и животными, тем не менее их просьбы слишком часто остаются безответными, это заметно по тому, как они превозносят себя, до звёзд. Отец, потерявший своих сыновей, – такой иногда слышит, как шелестит время, – то и дело прочёсывает лес и сам себя расчёсывает до крови, его уже зашкаливает, я бы хотела всё же допустить, что это был он, одинокий мужчина со своей собакой, который давеча нагнулся, выдернул дёрн, растёр его пальцами и даже понюхал. Не кровь ли это? Чем он так издёрган, дёрн? Весь ландшафт безвинно измучен бурей, градом и дождём, это видно по земле. С неё сорвали пахотный слой, как будто он не прирос к ней корнями. Итак, ещё раз: трава слезает с почвы, как кожа с утопленника (впрочем, то же самое и с обгоревшими, например с этими, они несутся, объятые пламенем, из шахты метро, как ураган, и их кожа реет позади них, словно пелерина от дождя! Как будто их тело взялось за бумагу, чтобы записать себя, но карандаш на середине выпал, и шквал огня теперь скулит и убивается над клочками, он не успел прочесть эти каракули. Теперь огонь опять не знает, кого ему обойти, а кого забрать себе), лесник, у которого больше нет детей, чтобы предать их земле, за это жестоко испытует землю, он растирает её между пальцами, потом он поднимает взгляд вверх, к Моасангеру: вот она, эта ветровая просека, разрыв, который проломила буря, эта просека тянется в гору, и бурелом ещё не вывезен. Специально для этого, конечно, придётся вырвать у земли ещё один кусок альпийской дороги, который потом можно будет использовать и для машин отпускников, вполне! Природа всё ещё криком кричит. Ей приходится обращать к людям беззащитно открытые в улыбке зубцы сосен, которые теперь медленно гниют. Вот щербины, щели, кариозные места. Дёсны ослабели, больше не держат корней. Чтобы они снова начали держать, должно пройти не меньше тридцати лет. В одной более старой огненной просеке – заросли новых насаждений, но что-то деревца не подрастают. Кое-где выбиваются вверх отдельные ели, иногда лиственницы, которые тогда устояли против огня, прихоть природы, которая рада своей тщете, если может помериться силами с теми, кто ей долго противился. К счастью, сейчас уже не сезон для новой грозы, но лесник всё же останавливается – на развилке, где панорама разворачивается на три стороны света, только узкий холм с открытой горной раной прикрывает его со спины, впереди простирается долина, простирывает себя в котловине, панорама Снежных Альп от Вильдберга до Наскёра, Красная железорудная гора слегка выпирает со своей красной железной рудой, железной бородой и причудливой хвойной причёской, ну, хотя бы деревня лежит ближе к востоку, в стороне от взлётной просеки, на тот случай, если земле придётся отделиться и податься подальше отсюда. С горами дело отдельное: те же силы, что их воздвигли, по окончании строительства работают над разрушением объекта.

Внизу Тироль, его дома заброшены, за исключением этого старого крестьянского дома, сегодня там пансионат для приезжих, да капеллы Св. Непомука, которая одна на всю округу ещё целится в нас словом спасения. Клочья ветра отрываются, играют и испуганно отскакивают друг от друга, потому что верхушки Альп с их характерными зубцами вонзаются им в бока.

Так. Лесник, как чуть ли не каждый день, сегодня снова случайно очутился на том месте, где его сыновья, с интервалом в несколько дней, застрелились, смотрите: вон, тяжёлый чурбан, правда, больше здесь не лежит, на котором они тогда сидели, и кровь первого сына ещё была видна, когда второй, превозмогая неудобства (сучья от срубленных веток кололись), опустился на него и вылил из термоса в ствол винтовки святую воду из Марияцелль. Стволы двух елей ввинчиваются в небо на высоту метров в сорок, и лишь последние десять метров её верхушки оперены ветками. Горный ветер воет, крича с неба земле, чтобы она пришла, сейчас, она уже идёт. Вон её предвестники, два древесных гиганта, молнии многажды расщепили их, скрепив второй подписью решение господа бога, но всё же не падают, смоляная кровь натекла из их древних стволов и липко застыла. Лесник, как обычно, идёт к каменистому краю раны, где дорога белая, как лунь, а рядом тёмные канавки, указывающие предел тяжёлым лесовозам. Если лесовоз сорвётся, ему придётся почти отвесно падать метров сто, именно тем путём, которым пошла бы и лавина и которым уже не раз ходила, прямиком по линии падения; этот Юнгмоас не смог бы удержать даже сорвавшуюся серну или оленя, когда они мчатся с горы на своих миниатюрных биогазовых моторах. Грохот какого-нибудь здешнего автозавра слышен сверху издалека, это лишь намёк – на повороте он сглатывается, – что он идёт от Желез ных Ворот, где сейчас массированно добывают руду; пройдёт не меньше десяти минут, пока они доберутся вниз, они едут всегда слишком быстро для такого многотонного груза; в этом прозрачном воздухе каждый звук разносится на километры, даже поезд можно услышать издали, а эта даль уж очень далеко, поверьте мне, окружной город удалён отсюда километров на тридцать. Лесник подставляет лицо ветру и даёт ему, старому верному другу, облизать его. Странный для этого времени года пьянящий дурман растворён в воздухе, и облака не нравятся ни леснику, ни ветру (ветер даже пытается разогнать их толпу воем!), но лишь бы они нравились потокам туристов, которые подобно лаве стекаются в щели местности и там своими телами выстилают скалы, смягчая их остроты, поскольку на минуту дольше зевали, ротозеи. Лишь годы спустя их могут иной раз спрятать в землю. Недавно нашли сорокалетней давности скелет одной альпинистки на краю потаённого альпийского луга, припозднившаяся отпускница, улёгшаяся в траву и обглоданная зверями по самый стебель. Здесь множество таких потаённых манящих мест, но обычно никто не хочет оказаться на отшибе. О, как устало ходит лесник, со своей женой он с незапамятных времён не перемолвился ни словом, да и с другими тоже, весной ему на пенсию. Скоро прибудет его преемник и будет обходить с ним весь участок, тогда ему волей-неволей придётся говорить, когда открытое лицо нацелится на него чем-то легко постижимым. Новый мужчина, впрочем, уже представился, и безутешность его будущего предшественника отшвырнула его гораздо дальше ближнего стола пивной, где он в пенном прибое с трудом сумел схватиться за плавун из сала и хлеба, которые подала ему хозяйка. Когда ступаешь на обочину дороги, взгляд падает на заросли малины и ежевики, на лохмы чертополоха, свечи коровяка, сторожевые вышки цикория, даже на венерины башмачки и дудки молочая, которые ничто не может заглушить. Даже огонь, который наскакивает на вас откуда ни возьмись через дорогу, словно туча насекомых, это чёрное целое, которое разделит любое препятствие, но за ним его ряды сомкнутся ещё плотнее. Позади такой стремительной тучи не остаётся ничего, кроме воздушного туннеля. Дырка в ветре, чёрная дыра, которая вбирает всё, что к ней приблизится. И звуки тоже, гул глинистой земли.

Рослый надолго поворачивается спиной к хозяйке пансионата, и это хорошо, она и не хотела бы видеть его спереди, она уверена, лучше ничего не знать, не ведать, пока в голову тебе не упадёт со звоном мысль, что ты видел что-то такое, что предназначалось не твоим глазам. Кроме отдалённых шорохов на крыше, всё на короткое время стихло. Потом опять возобновился нечленораздельный шум, на сей раз даже громче.

Неужто это гром вдали? Неужто это камнепад, неужто взрыв, звучит как продолжительный огонь тяжёлой артиллерии, но здесь на расстоянии звука нет никакого военного полигона, поскольку здесь массивы гор.

АЛЬПИЙСКИЕ СКЛОНЫ развезло, только поклонники этих мест ещё сохраняют упорство. Гудрун Бихлер очнулась из сна без сновидений в своей всё ещё нетронутой (и ею тоже) комнате. Что это опять за шум снаружи? Она вскакивает, вспотевшая, во сне она металась по кровати (голова её была далеко запрокинута), и, содрогаясь от мышечных спазм и часто дыша, как собака, отряхивается. Её тело выпало из определённой последовательности событий. Она бросается к окну, хрипя открытым ртом, чтобы возместить потерю кислорода. Когда Гудрун потом снова оглядывается и невзначай роняет взгляд на свою кровать – там никакого отпечатка, никакого оттиска её тела на матраце, который далее ведь и не застелен. А вчера ведь был застелен, нет? Вообще комната не приготовлена. Кровати сырые, не надкушенные, дверца шкафа открыта для проветривания, на столе никаких клетчатых салфеток, которыми хозяйка гостиницы бросается направо и налево, чтобы придать обстановке домашний уют. Поток преходящего, причём этот поток тёмно-красный, мягким валом набегает на Гудрун, в последний момент отворачивается и снова откатывает прочь от неё, красное море не остаётся при ней, остаётся при своих интересах. Всё прочее в норме, нет? Состояние этой комнаты не соответствует никакому жилью, ибо взгляд Гудрун натыкается на знакомые (откуда?) предметы, отклоняется ими на более верный путь, но такого пути нигде не находит. В пятнистом зеркале нет красивого отражения Гудрун. Я вот хочу только спросить: разве нас не радует букетик цветов или конфета, положенная на подушку, поскольку сами мы не местные? Гудрун бы тоже обрадовалась чему-нибудь такому, но это односторонний разговор, который она ведёт со своей комнатой, поскольку та не даёт ответа. Небо тоже слегка омрачилось, замечает она, поскольку пытается вступить в контакт хотя бы с окружающей природой. Издали слышен набухающий и бухающий гром тяжёлых лесовозов, которые доставляют вниз валежник, стволы бурелома, обитые хрустящей хлебной коркой; если ветер попутный, то можно расслышать даже визг пилы на пилораме у Семи родников, туда ведёт красивая экскурсионная дорога, так что нас там ждёт всплеск радости. Осень украсила листья на обочине дороги сверкающим жемчугом росы и испарений. Ландшафт, кажется, заигрывает, почти невоспитанно наскакивает на Гудрун, которая каждую из его дурных манер преследует по закону взглядом, а то и оплеухой по заслугам, но осторожно, он ведь может и сдачи дать парой миллионов кубометров камня. Когда молодая женщина открывает окно – оно поддаётся с трудом, задвижка, кажется, немного приржавела – и высовывается наружу, она охватывает садик перед домом с его отяжелевшими от плодов яблонями; опушка тяжёлого бора, от зависти к такой плодовитости, немного придвинулась, будто хотела заглянуть через плечо забора в окно к гудрун, как и ко всем остальным постояльцам. Такие дикие мелкие вторжения сейчас в большом ходу и у циллертальских «Охотников за юбками», и у других попо-групп, так точно, та легендарная, бросающаяся кусками пирожного пения и обёрнутая в толстую кожу жестоко избитых барабанов банда вальяжных, подневольных их дисковой фирме мужчин, чья прочая одежда так же отмечена примечательными цветами и формами, да, это люди, которые хотели бы впаять свои сырые, питательные музыкальные слюни в упаковку диска, оболочку седьмого неба, а потом ещё скликать всех на концерт под открытым небом, лопаясь от плоти, устойчивой к антибиотикам, заражённой сибирской язвой или кирпичной оспой. Итак, они скликают, и 80 000 человек – кажется, я приписала лишний нуль, нет, всё правильно, – весь этот люд взбирается на холм, чтобы слышать резонанс земли на это пение, но, поскольку они при этом забыли небо, оно, обидевшись, напомнило о себе несколькими миллионами, чтобы обеспечить численный перевес над людьми: то были 500 миллионов кубометров воды! Ужо вам, наверно думал отец небесный, который распределяет по кабелям основные токи, и чуть не стало ужо, совсем немного не хватило, чтобы те, взятые в тиски музыкой и горой, на которой они стояли (не имея в ней своих корней), включая и подошву, на которую они набились, сползли на сотни метров вниз. Горé это всё было почти через край, она чуть не сбросила весь свой эпидермис вместе с подкожным клеточным трактом, вы только представьте себе: оползень, на котором стоят 80 000 человек! – как на летучем ковре Аладдина, люди ступают на собственную береговую дамбу, неустойчивые и на более твёрдой почве, поднимаются в воздух и переступают через нас и наших потомков, которые, известное дело, тоже приедут сюда, потому что не будут знать, когда и где остановиться, если угодили в пение, крики, взмахи рук и съезд ног вниз по склону. Так наша родина износит почву и перенесёт её куда-нибудь в другое место только потому, что люди тоже не захотели лишить себя вольных охотничьих угодий за дичью их любимой музыки.

Террасы берега разбередило визгливым воем усилителей, музыка поднимается, наводняет массы, это приводит к массовым осадкам (массы осаждают кого попало и только потом спрашивают, кто это был), нет, эта музыка – даже пик осадков, она пикирует на массы, и те выпадают в осадок. И вода масс соединяется с массами воды в одну живую кишащую кашу, которая, пенясь, несётся по долине, прихватывая с собой всё, что стоит на её пути. Музыка обрушивается как щебень, весь разбитый, и слушатели обалдевают, поверженные, фаны, которые больше часа были тише воды, ниже травы (как говорит полиция, которая чужих, кого мы не знаем лично, обычно так охотно пропускает через тепло своих рук, что они истаивают и превращаются в ничто), а может, они были контужены всем этим грохотом и давкой? Эти особенности земли, которая и бровью не повела оттого, что мы набили её таким количеством людей – наверное, чтобы они, перебродив, вернулись к нам в глотки, которые на этих людей когда-то так покрикивали, – нет, не мы, виновата лишь невинная погода! И поскольку мы так упрямы, что всегда хотим возвращаться туда, откуда пришли, а именно в тело другого человека, отсюда проистекает и бесцеремонность Эдгара, который сейчас ведёт со своим членом несколько одностороннюю беседу, там, внизу, да, теперь и я его вижу, Гудрун-то видала его уже давно, так как она наконец одолела окно и высунулась наружу, всё ещё не столько вдыхая, сколько выдыхая, и её кисти всё гротескней выворачиваются в суставах. Взгляните ж на меня! – кажется, говорит парень, поскольку перед ним встаёт на дыбы удивительное, его бунчук, который говорит сам за себя, если его хозяин не в состоянии замолвить за него словечко, – теперь он разряжается с брызгами и треском на клумбу с розами на солнечной стороне. В саду штирийского друга-дома. Почему в смерти больше жизни, чем в жизни? – спрашиваем мы себя на этом месте и радуемся уже и ему. Эдгару останется на добрую память то, что оба молодых человека слева и справа смотрели в это время на него, хотя они не потрудились надеть для этого свои лица.

Несмотря на это, они пялятся. Их светлые лицевые массивы, эти обрывы, подбираются на ощупь к стойкому оловянному солдатику Эдгара, который снова начинает держать вахту, становясь навытяжку, вначале робко, а потом всё нахальнее выступая перед своим хозяином, паренёк, готовый доверчиво повернуться к ребяткам, которые хотят его погладить. Они должны тщательно прощупать член Эдгара, поскольку ведь они не могут его видеть. Их головы, которые были их любимыми жилыми объектами, теперь, к сожалению, только на подхвате, то есть одна половина здесь, другая там. Несмотря на это, они глядят друг на друга серьёзно, они похожи друг на друга, как времена года, то есть вообще не похожи. Что-то залило их лицевые части черепа по самую макушку кровью, мозгом, осколками костей, сила, которая проникла в них с грохотом и гигантским потоком воды. Их черепки, эти старые основы культуры, угодили в бассейн катастрофы. Эдгар, глубокая радость рвёт его на части то туда, то сюда, поворачивает к ним по очереди своего заминированного вредителями водяного воробышка, которого сейчас как раз немножко снова развезло. Этой унылой капельнице, которая в работе бывает порой хороша, вечерами поклоняемся и мы, опустошённые старые женщины, смотри-ка, вот она где стоит, а мы всегда искали её где-нибудь в другом месте. Итак, член Эдгара стоит на месте и озирается по сторонам, по горло сытый всей этой толкотнёй в своих мешках с припасами; что, неужто это и есть вечный покой? Но тут и земля потекла от смеха, вот они, на земле, потёки. Людям же сразу подавай целый океан, я даю возможность их почтенным чувствам на безрыбье считаться как «супер», хотя большинство добралось бы куда им надо и с «нормальным» бензином.

Гудрун видит всё это с птичьей перспективы её окна, она слышит преувеличенно громкий шум речушки, которая пробивает себе дорогу через луга, на её берегах навалено больше песка и гальки, чем обычно. Даже сие малейшее из водных событий этой местности в непогоду выходит из своих младенческих берегов. Вообще, кажется, всё, хотя вот уже несколько дней стоит хорошая погода, кровь с молоком, упругая, переспелая, того и гляди брызнет соком, яблоки лежат частью на части развалившись в траве (многие ещё в подвешенном состоянии), как будто творец, который натворил всё это с водой, хотел отплатить ими отдыхающим за то, что они приехали именно сюда. Посмотрите на меня, ещё раз громко всхохатывает Эдгар Гштранц и позиционирует себя, слегка расставив мощные ноги, как факелоносец впереди двух курточных братьев, у которых мышление было законсервировано в сыворотке крови, но потом опять вылито, прежде чем его успели съесть; мышление – это передвижная часть головы, не забывайте это! И с этим досадным обломком мысли из развороченной головы, который он нацеливает против всего, что податливо (твёрдые покрытия ему предпочтительнее, поскольку он может выжать сотые доли секунды!), Эдгар выпрастывает свою пахнущую рыбой дубинку поверх слегка надорванной после его несчастного случая мошны в сторону Гудрун, взгляд которой он обнаружил только что, и Гудрун рассматривает его, как будто хочет медленно перелистать его страницу за страницей, но так и не находит искомое место, может его и вовсе нет. Вот стоит пенис Эдгара, вечный не-вопросительный и оттого бес-покойный, и бледно озаряет свои окрестности, как голая гнилушка.

И земля под этим молодым Зигфридом тоже, кажется, хочет подумать, не было ли у неё внизу ещё каких гостей, кроме, ого-го, этого слишком хрупкого бетона, который не хочет держать, этого пола молодого мужчины, который она, земля, могла бы ещё подержать у себя, но он от неё ускользнул, этот человеческий род, этот плюшевый мишка в веках, поскольку даже часы идут на закат пешком. Так легко теряешь общее представление. Как хорош всё-таки поиск, как крик дрозда! Член Эдгара маячит туда-сюда, оживляясь при каждом ударе маятника давно истекших часов жизни, странно, и оба молодых мужчин, меньший и больший, тоже экспонируют себя в своей ещё родителями неусыпно контролируемой в своё время одежде, полной неожиданностей, – я должна приоткрыть крышку и заглянуть: больший, который, кажется, к тому же и старший, тоже уже нашарил свою, я надеюсь, смирённую хищную птицу в сукне воскресного костюма, нет, стоп, на нём всё-таки кожаные короткие штаны в баварском стиле, вещь неслабая, в ней легко заблудиться, ведь нога уже давно приобрела землистый окрас. И посеревшая птица раскрывает клюв, испетый ею в клочья, и отвечает ещё более пронзительным криком, член у парня раззявился чуть не по корень, ау, вот вам, шум моря, возможно, был бы лучше, но и деревья неплохо умеют. Несколько ужасов получили свою аккредитацию в Австрии и отчаянно хотят дать о себе знать. Член гиганта свистит во всю последнюю дырку. И меньший из двоих спустя рукава сляпанных молодых мужчин преданно повторяет всё за большим, естественно с некоторым сдвигом по фазе. Оба, значит, лезут к себе в карман, находят там небольшой отвал, из которого своеобразно пахнет, как будто чем-то сладким, карамелькой, да вот и он, длинный сук, на котором больше никто не сидит! Который из двух длиннее, померяемся? Левый или правый? Гибель для нездешних – это слабость и конец. Но оба этих безликих вытаскивают своих бледных барашков, свои каракули из штанов и трутся ими друг о друга, так, ну, хотя бы печенья нарежут своей формочкой. Это вполне безобидно, поверьте мне, мальчишки так поигрывают своими карманными ножичками, и они при этом становятся всё больше. Это кайф, хоть иногда и удручает, как долго это тянется или как быстро кончается. Двое суконнокостюмных удовлетворяют друг друга в своих худших проявлениях, раньше это было в золотых солнечных лучах, а теперь происходит в храме природы, из которого женщины, которые раньше одни представляли природу, теперь вытеснены. Слышится жалобное ве-ве меньшего, потому что его грубо дёрнули за ручку кисточки, рот его члена изблёвывает темноту, это видно лишь вблизи, нехорошо со стороны большого то, что он сейчас делает, он и я, мы хотим точно видеть, как это входит в его маленького спутника и как далеко можно забежать при этом вперёд другому, чтобы он тебя не потерял. Он слушает эту трубку (ну чем они не подлодки, мёртвые? И их перископы потом вылезают из земли, как бледные грибы), слегка приподнимает её за слизистую ножку, этот корень блаженства, кладёт себе на ладонь внезапно почерневший, сморщенный стебель пениса, разложение – это как фигура, о которой мечтаешь, но она ушла ещё до того, как ты её имел. Мясо на щелочном базисе растворяется, а вот эрекция меньшего на базисе ладони наоборот выстреливает вверх, как шток складного зонтика, но вот ручка у него внизу скоро отломится. Воспрянувший пол меньшего, кажется, на мгновение воспарил над ладонью большего, воспылал, как лампадный фитиль, а потом протёк сквозь пальцы большего и закапал на землю. Больше двадцати лет времени было у этого парня, чтобы осуществить такое, и в кульминации, поскольку он хочет этого баловника меньшего, которого ему с самого начала, вообще-то, нельзя было даже пальцем тронуть, поднести ко рту, чтобы подивиться на дырку, самое тёмное место юности, её самую тёмную точку, где царит оживлённое глубинное давление, а потом присосаться к нему, плотно зажмурив веки и наморщив лоб; состав лица, почему ты сходишь с рельсов, когда ты нам как раз нужен? – мы получили новый локомотив и тут же сбагрили его. При этих земляных работах, значит, у большего на голых руках распадается весь ствол рода меньшего, всю жизнь презираемого! Эдгар с улыбкой взирает, как рослый крестьянский детина (или кто он там есть) стискивает младшего, который его, кажется, так распаляет, что больший просто не может остановиться, хотя ручное животное, что сидит у него на ладони, превратилось за это время в кучку неприятности; этот детина, кажется, застенчиво, но и настойчиво собрался инсталлировать свою электростанцию – она должна стоять в красивой местности, чтобы мы могли устроить там сидячую забастовку против неё. Эдгар всё чаще поглядывает наверх, на эту Гудрун Бихлер, совершенно не соответствующее ему препятствие в зимнем туризме, поскольку эта женщина при первом же снегопаде норовит закрыть свою трассу. А перед этим лыжник пасует! Как ему спастись от этой осыпи, которая может и загреметь на него с верхнего этажа? Ведь эта женщина изображает из себя вулкан, подъём на который она не хочет никому позволить, поскольку перед этим хочет заварить на нём кое-что по мелочи, а то и по-крупному.

На сей раз, однако, Эдгар разгромит бихлеровский пункт платы за проезд по автобану, поскольку у него нет мелочи, он вынужден проехать напропалую. Из-за этого поглядывания сверху немного пострадал и его шланг-заливщик. Эдгар ещё раз обратил сопло наблюдения к пиписке меньшего парня, с которым больший теперь ставил опыты над человеком. Оба между тем вообще не принимали во внимание Эдгара, как будто его здесь и не было. Он, Эдгар Гштранц, не туда попал, хотя мог передвигаться быстро, как текущая вода на некоторых местах, переливаясь через край. Больший детина уже не знает удержу, он пялится из своих неглаз на этот поднятый палец автостопщика меньшего, который так и не научился приличному поведению, а ведь оно могло бы защитить его от старшего брата, который его теперь по-кобелиному переворачивает, нюхает его, да, пытается далее открутить член меньшего, нет, на самом деле это не получится, а тем временем детина и сам подвергается исследованию, контролю, а именно со стороны меньшего, предназначенного ему в жертву, которому мать, чьим он был любимчиком, пристегнула на ворот рубашки последний национальный бант; однако почти все остальные дорожные знаки отпали, и меньший не имел даже мандата от органов на сыск и задержание, и не было ничего, что позволяло бы применить лицо большего, даже карнавальной маски, потому что у этого господствующего лица вырвало красоту глаз. Да, и точно такая же доля выпала подчинённому лицу младшего. Но всё это, похоже, не создавало им особенных помех. Если большему что и мешало, так это то, что у него был меньший член, надо же так, тогда как у меньшего был более пышный, длинный, наполненный возбуждающим газом, и откуда что бралось, ведь под ним была сплошная грушевая каша, яблочный мусс, преданный земле. Где его источник, нет, не надо из-за этого сейчас же переворачивать всего этого тяжёлого парня (несмотря на относительную малость)! Сзади он тоже выглядит не лучше, а то и хуже! Там, сзади, где вход в прямую кишку, источник не может быть спрятан, потому что оттуда непрерывно вытекает пузырчатая тёмная жидкость, которую острой палочкой можно разбередить ещё больше, если немного продуть слив; белая задница юноши имеет решительно больше вида, для большего уж точно, чем лицо, которое изначально предназначалось для сигналов, свечения и угасания. Так как больший, это давно всем стало ясно, был в жизни постоянным прихвостнем меньшего, его великим фаном и вместе с тем его злейшим врагом, это заметно по всем жестокостям, которые тем не менее тут же переходят в доверительность между обоими, и может, думаю я, их не следовало хоронить вместе. Под землёй не так легко с кем-нибудь познакомиться, особенно если не подсуетился насчёт смены одежды. Но у них был всего один костюм для их равнения смирно, ну, по одному на каждого. Их тела для этого как будто срослись вместе, старая привычка ещё из детства, и дурное так и выступает из них в своём костюме дурня. Хорошему они друг от друга научиться не могут, у них нет ни одного таланта, который я могла бы обнаружить. Какая удобная, нетесная у них одежда, и кому какое дело, как там всё выглядит под ней. Оба сыты, как листья на ветке, но им хочется откусывать друг от друга всё больше, пока их белое великолепие окончательно не изойдёт на пересохшей, мешками укрытой от холода клумбе.

Они смотаны в один клубок, в разложенный костёр из мяса, сучья их конечностей торчат во все четыре стороны, их отверстия (и их лица тоже одно сплошное отверстие, заходи не хочу, рот больше не торвард, можно забивать, он теперь лишь жалкий привратник!) озарены светом, ибо это день, они блестят, как помытые окна, приветливые, круглые, так они зовут, вытянув губы, своего немого зрителя, Эдгара, в их бодрое двойное образование. Оно единственное в своём роде: почти жаль, что скоро нахлынут массы, и всё половинчатое, что больше не является целым (жалко красивых голов!), будет снесено. Безутешно.