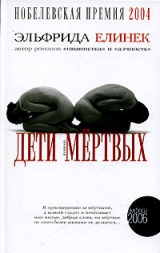

Текст книги "Дети мертвых"

Автор книги: Эльфрида Елинек

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)

Мне покоя не даёт: что-то есть тут на потолке и простирает руки к своей матери, сейчас я пока вижу неотчётливо, но в любом случае это не Иисус, который хочет отдать своей матери распоряжение, кому отдать его одежду, а кому послать упаковку бессмертия, потому что у него немного осталось. Большинство не получит ничего. Старая женщина стоит в ортопедических туфлях, запрокинув голову, и громко говорит в своём обычном повелительном тоне: сейчас же спускайся вниз! У дочери, между тем, свисают с головы жидкие волосы, покрывая разглаженное лицо её мёртвой головы: благословляющий жест руки в ней уже содержится, жест щита, который во всех остальных случаях производится защитным панцирем танка. В это время новая группа людей тихо входит в дверь, они одеты непривычно по форме. Спорт не гонится за этими людьми, он остаётся сидеть за дверью и пытается зарыть в землю свои естественные отправления, но поздно. Да! Nike, богиня победы, выпустила лимитированный тираж! Толпы юнцов, юношей и остающихся вечно юными уже взяли след и бегут, высунув язык, уткнувшись носом в землю, навострив уши, отточив и остро отшлифовав мускулы, к гигантскому складу одежды, которая уже кому-то однажды принадлежала, ого! Уже названная незваная группа людей – откуда, собственно, её кроссовки? – усаживается у входа и молчит. До той поры, пока что-то не произойдёт и им не придётся снова покинуть эту игровую площадку. Кельнерша поднимает голову над своим подносом, на котором громоздится еда: что за новые гости, вроде вечером нет рейсового автобуса, они вовсе не наглые, вовсе не вольные. Лица новичков кажутся выветренными, так что невозможно оценить их возраст, поэтому мы оцениваем, как принято в наших местах, только их платёжеспособность.

Под потолком слышится лёгкий шорох баварского наряда, госпожа Карин немного изменила своё положение, но не очень, она ведь, к сожалению, связана со своей матерью, которая теперь поднимает свой голос на октаву выше нормальных герц и упирается вверх трясущимися руками, долго ей не выдержать, но правильно ли вообще направлен её взор? Всё больше людей, только странным образом не новые, настораживают внимание и запрашивают немного мозга, который соседи вежливо протягивают им в склянке. К кому это старуха обращается со своей речью? На потолке не видно ничего, что могли бы опубликовать газеты, а также и их, гостей, групповой снимок газеты не приведут. Несколько ртов уже раскрылись для большой обвинительной жалобы и маленькой жалобы на недуг. Присутствующие не желают разложившихся в своей среде, разве что в разложенном по тарелкам виде. Из матери исторгается крик, из глубоких слоев, её суть теперь показывается, и ни в чём ином, как в слегка поседевшем отражении самой себя. Ибо, собственно, дочь ещё понадобится – хотя бы для того, чтобы отшоферить мать домой. Карин! – кричит мать. – Иди сюда! Умеренные – а это дамы и господа, которые сели у двери, как свободные радикалы, которые свободно парят в пространстве и постоянно меняют места, – теперь они вскакивают и вытягивают шеи, поскольку одна старая женщина с разыгравшейся фантазией вертится вокруг своей оси, разбрызгивая, как газонополивалка, ругательства, приказы, проклятая и угрозы. Но адресат всего этого – где он? Там, куда старуха смотрит, его не может быть. Имеющий уши не может её слушать, и имеющий глаза видеть её не может. Что, таким образом, нам понимать под хайдеггеровским бытием присутствия? Одна жалкая сокурортница, часто болтавшая с матерью, когда та привязывала поводок своей дочери к спинке скамьи или ещё куда-нибудь и настраивала свои антенны на приём чужих страстей, пусть хотя бы на десять секунд, направляется к своей дорогой сопрогульщице, берёт её за пролетающую мимо руку и пытается её зафиксировать. Нож после этого дрожа торчит в полу, мать направляет сияющий взгляд, кинжал диктатора, на нарушительницу спокойствия её бешенства. Её крепость распадается на крепкие часта, и, не моргнув глазом и не произведя никакого другого гальванического содрогания, она продолжает свой рассказ дальше, и вы передайте его дальше: моя дочь торчит там, на потолке, посмотрите, женщина в баварском платье, такого платья у неё вообще не было. Я сейчас же куда-нибудь позвоню, тому, кто тоже родился из плоти, а не из воздуха, из которого происходят духи, и он меня поймёт.

Я ничего не вижу, не волнуйтесь так, отвечает чужая, которая вся поглощена этим заблуждением. Дочь, наверное, в больнице, разве нет? Она снова вернётся домой, она снова выздоровеет. Достижения наших врачей неописуемы! Они могут взять мозги из черепа и перенести их совсем в другое место! На мать тихо опускается подол, поглаживающая часть платья, он на мгновение укрощает её, попадание, в лоб, сползает по её лицу, две ноги скользят по материнской груди вниз, как отпущенное весло, остальное следует невесомо, тонущая лодка, становление, которое никогда не было бытием и не было ничем бывшим, просто затянутая в платье ошибка, поскольку изнутри платье ни на чём не держится, под ним нет даже портновского манекена, подкрадывается скрытое, а поверх него, чтобы его видели, надето скрывающее, пышное одеяние чайной согревающей бабы, нахлобученное на всю страну. То ли это ложное в истинном одеянии, то ли истинное в ложном платье? На этом парящем в воздухе платье со всеми его украшениями: это вялые листья салата и два-три древних пучка петрушки, которые не в состоянии скрасить суп, что здесь подаётся, – да, именно такое же и даже меньшее воздействие оказывают сегодня исчезнувшие на нашу повседневную жизнь! Это одеяние без человека – не пришей кобыле хвост Мать морщится, она почувствовала запах, это привидение должно просить прощения. Оно опозорило здесь мать перед другими гостями, для которых обеденный зал – место представления, их тела в мягкой жировой обивке легко сдвигаются с места; но если тела не промаслены, их тайнам не на чем держаться. Они вечно зевают, тела блаженных, предъявляя своё содержимое, единственно доставляющее блаженство, и надеются на любопытство} что кто-то в них захочет заглянуть, но зря надеются. Натягивая упряжь, грудь животного под пышной баварской блузкой, какие носят и местные уроженки, которые таким образом пытаются раздобыть себе новую форму, – в этой спортивной форме Карин должна, если это вообще она, слушаться мать, и мы тоже услышали её мощный голос. Но Карин мы не видели. Она, видимо, поднялась против матери скрыто. Она вернулась, но, как водится, никто не смотрит в её сторону. Как суть обращается к истине, а та оказывается ложью, но этого никто не хочет видеть, так люди каждый день видят, как австр. новостная река забвения стремится мимо него, но не видят дичи, которая валится с потолка прямо ему на голову.

Видение вечной дочери опускается, неопороченное жизнью, с потолка, мать злобно называет дорогое имя, которое сама же дала дочери и которое теперь вырывается сквозь отшлифованные челюсти из искусственного камня вместе с шипением и крошками, отчаянно ища соответствующее ему тело: Карин, сюда, скорее! Мерцает пламя неопалимой купины пожилой дочери, наполняя пространство неравномерными вспышками, поскольку никто не знает, что хорошего о ней сказать, кроме: «Ну и вид у неё, отпад!» У матери волосы дыбом встают по всему телу, ореол, как будто она причислена к лику святых и сразу же, даже не верится, стала блаженной, прилипнув к горячей решётке, рядом с куриными грудками на подносе. Налетайте! А вот дитя, которое принадлежит этой божьей матери: розовые губы раскрылись на странно знакомом лице, и язык пробивается наружу, тычась в уголок рта, чтобы вытянуться в покое и воле. Глаза вспыхивают и просвечивают передний план таким сильным светом, что никто бы не удивился, если бы люди оказались сидящими тут в виде скелетов. Это совершенно новый вид излучения, которое ещё надо открыть. Брови на Карин Френцель тянутся вверх против течения её причёски, которая как дым валит с её головы. Эманация, которая, дрожа, сворачивается калачиком, а потом снова распрямляется вверх и, кажется, испаряется. Граница между тем уплотнилась. Как свет, так и жизнь хотела бы теперь покинуть Карин, уже давно идёт грызня за её платье. Некоторые сами стремятся вернуться в привычную для этих мест оболочку, – тогда, может, им будет разрешено на сей раз остаться? Платье раздувается, парус, наполненный ветром, хлопает со стоном с одной стороны мачты на другую. Что-то светлое пытается выскользнуть из выреза наряда, нутро образа, и образ пытается достичь прочности, верности, чтобы эта верность была узнаваема в качестве тела Карин Френцель, что мне легко сказать, да трудно описать (как ТЕЛО ХРИСТОВО). Будто дунули над щелью органной трубки, такой лёгкий звук: мать, мать, ты не узнаёшь меня? Я хоть и не сын, но зато уже умер.

Мать доплелась до стены, прислонилась спиной, кельнерша обходит её, как малолетняя клича хозяйку. Тут женщина стопорит ход еды в час пик. Калории хотят гореть, жир хочет шкворчать, а тут огонь-пли! из дамской фигуры, огненная колонна посреди помещения устремляется вверх, надо бы, чтобы все смотрели туда, но, кажется, никто ничего не замечает. Лишь несколько мужчин и женщин за тем столом у двери обратили свои нейтральные взоры к человеческому бренди, который подожгли совершенно невинные брандмейстеры и который я всегда буду гнать, как гной, вдоль невинно обречённых глоток, пока живу, ура. Ведь это не влезет ни в какие ворота, то, что мы сделали? Зато оно полезет в бутылку, домашний бренди! Ойе! Тогда это уксус, напитавший губку на копье, да ещё и с водительским правом, этим равноправием любви и жизни! Кто же идёт пешком на рандеву! Что сказать? Большие костры по Ту Сторону распространяют такое зловоние, что местность в окрестностях заражена на многие километры. Сгорает эта женщина или, по меньшей мере, привидение этой женщины. Её губы уже обуглились, обнажив зубы, и фигура скалится, тогда как веки сплавились с глазных яблок, и выпученные очи поблёскивают, упорный взор, правильность точки зрения: мать, пожалуйста, подтвердите, Roger and over! – ну, значит, так тому и быть. И эта мать падает с криком на полтона ниже по иерархии, поскольку она, может, больше и не мать вовсе. Что же случилось, спрашивают все вокруг, неужели эта женщина, которую мы никогда не замечали, а если и замечали, то как воплощённую незаметность, поменяла свою суть и припоминает только то, как она ужасна и как ужасно было это существо, родив которое, она так долго гордилась этим? Это здесь не считается. По крайней мере, это, другое, существо сейчас нигде не видно, слава богу. Дверь распахивается, время идёт вперёд, время снова возвращается назад, и Карин Френцель совершенно спокойно входит, будто из похода, который она провела на Хохшвабе. Люди, пришедшие оттуда, часто имеют этот застывший взгляд, поскольку в горах Штирии очень мало хижин, где можно заправиться и согреться. Впоследствии следует присутствие дочери живьём, я надеюсь, эта, наконец, настоящая. Некоторым можно бросать кости дважды, поскольку с первого раза им выпала шестёрка, НУ, ВООБЩЕ! Дочь улыбается, здоровается, машет всем рукой, по ней не видно никакой разницы. Может, она ещё стоит на пыльном мосту перехода, машины проносятся мимо, внизу грохочет метро в своём туннеле, тёмная толпа людей должна покинуть место происшествия, их уносит прочь, скоро они станут уж не те, а заполнят могилы, поскольку печи все перегружены. Ибо присутствие присутствию рознь, ведь есть разница, когда тебя набивают в душевую кабину вместе со многими другими, или ты один, уютно запершись в гостиной вдвоём с телевизором, видишь насквозь его идеи и можешь читать с экрана, почему, боже мой, ты покинут, снова не поставив точку. Был ты при этом или нет, всё равно проиграешь. Только на олимпиаде или в нашей собственной смерти участие – это ВСЁ, что от нас требуется.

ЕСЛИ ЕХАТЬ НА семьдесят первом номере, отступаясь от центрального кладбища своей какой угодно тысячелетней веры [где так много мёртвых, должен быть и Один, который их, покинутых всеми вечными (горят до семи дней!) огнями, произвёл на свет], то ты весь протрясён: ну кому понадобилось трясти надгробный камень прадедушки Исидора и прабабушки Бетти до его полного падения? И почему это новое объединение «Шалом» его снова не восстановило? Мне это слишком тяжело, я ведь сама невольный казак под другим началом – где-нибудь у Русского памятника с Высоким фонтаном. Фонтан летом ярко освещен, чтобы можно было разобраться и в царстве мёртвых Красной Армии. Тогда, да, тогда ничего хорошего не было, а всё же мы дёшево отделались. Личное уличное движение омывает памятник, как море: Astra, Vectra, Wegda! Звёзды Опеля приветствуют ветер с Востока, которому больше никогда не надо сюда соваться. Никакой войны! Вот ниспадает волнами Белая Женщина, белая потому, что неведомо, кто она такая, может, ученица-манекенщица Гудрун Бихлер, и быстро испаряется, как дым, из полукруглого горшка памятника. Но не такая уж она и белая. Иногда она носит длинное синее пальто и розовый нейлоновый зонтик. Издали слышен лай избалованных собак из третьего и четвертого районов. Многоголосый вой животных, которые здесь ориентируются как у себя дома и ещё знают своих соседей, метёт по ущельям улиц; с тех пор как существуют животные, они всегда шумят не вовремя, поскольку хотят объединиться для любовного акта или чтобы подраться. Ночь. Мощь представления о кино напротив ослабевает, толпа стремится прочь, главным образом парни в кожаных куртках, которые позволяют им дичать, молодые фаны Элвиса, у которых наверху, на утёсе волос, торчит маяковская лампочка из масла, которая сейчас горит от всей этой музыки, словно к кораблекрушению (молодой человек в высшей степени подвержен опасности, но и сам представляет опасность для других, потому что может внезапно начать петь и гикать всем телом). Молодые хулиганы, которые протягивают ножки по одёжке плоского, холодного экрана, быстро рассеиваются, зябко подняв воротники: сигнал, что они сдались и покорились жизни и взглядам из иллюминатора Большого Брата. Молодая студентка-манекенщица, как только закончилось представление, что она есть ясен, звезда фильма, стала быстро протискиваться сквозь заполненные ряды, её зонтик упал на пол, и какой-то любезный поднял его и протянул ей. Куда это она так спешит? Никто больше не увидит ни её, ни того, что с ней случится. Никто больше не услышит стука её гвоздиков по мостовой. Красивый кусок молодого мяса! Даже жалко выбрасывать, здоровый и воспитанный цельным молоком, тугой и подпоясанный пояском, чтобы тем хвастливее выглядывать сверху и снизу и осмотрительно мигать на поворотах, чтобы никто ничего не упустил из виду. Все должны остановиться. В школе манекенщиц девушки всегда носят эти лодочки, так положено, а к ним ещё парус из волос на голове, так девушки постигают науку быть высокими, если своих сантиметров недостаёт до потолка. Только бы они не вынырнули там, где не надо! Причёска у Гудрун блондовитая и стоит горой над распределительной головкой из резинок. Пряжки и заколки придают стойкость и надежду, что они так и останутся там, волосы, и – какая красота! – лицо теснит волосы снизу, брови приподняты чёрным карандашом, да, что скажут господа? Что мышление у женщин доходит аж до границы начала волос и чёлка иногда стремится его завуалировать. Я сама лично не раз слышала такие высказывания. Он, тот господин, который это сказал, лёгкой рукой поднимает занавес волос со лба и гладит его, – кто постигнет этот свет? Жизнь? Граница между обоими, ещё несколько лет назад она была из железа, но в то же время считалась просто занавесом, который между тем упал прикроватным ковриком у ложа нашего вечного покоя. Граница со страданием, состраданием и страстью: к сожалению, нам придётся остаться снаружи! Нас даже возьмут на поводок, и мы будем ждать своей доли, которая бросит нас на тарелки парными кусками. Только при биохимическом дифференцировании мы сможем распознать это как кампилобактер-негатив, но и он всё равно распадётся.

Взгляд назад издали, только чур больше не отклоняться: светлое пятно выхода из кино, оттуда всё ещё выходят жаждущие удовольствий. Но о чём думал бог, создавая этот срезанный подбородок, эту слишком короткую верхнюю губу, которая обнажает слегка кривоватые зубы? Чтобы эта девушка лучше смогла обработать рот парня? Мог бы придумать что-нибудь получше. А для начала просмотреть журнальчики с советами по красоте, прежде чем вызывать бригаду плотников! Может, он не хочет лишний раз спуститься вниз и шлёт вместо себя косметичку с лавки, я хотела сказать, из торгового дома AVON. А визажистка стягивает маску с мёртвого лица, и, перевидав столько мёртвых, решает в следующий раз сама сделать лицо с самого начала. Новый макияж и из вас сделает нового человека, только сила бренности может его снова разрушить. Но если женщина и забудет об этом, бог ничего не забудет: моё дитя ты, Израиль, не бойся! Путём массажа и выдавливания угрей из страстей нечеловеческих будет снова создан человек, даже если нам придётся вырыть его из наших голых рук. Но эта молодая женщина, увы, уже не станет манекенщицей. Ангелы уже гребут, бросают смерти верёвку, спрашивают про оставленный для них пакет. Буквально перегруженное пустяками, пение Элвиса всё ещё у нас на слуху, горячие ритмы банда как пятнистый бант, повязанный на шее, и лица такие припухшие, потому что набиты ритмами, скоро земля устанет, под которой мёртвые мычат свои неслыханные предостережения, – откройте же, в конце концов, ведь мы почти соседи! Но двери остаются закрытыми. Ведь ехать ещё несколько станций.

Война зарождается в теле. Молодое белое мясо откупоривается, затычка летит из бутылки, открытое выныривает из блузки и плиссированной юбки, человек – не что иное, как форма явления воды, остатком можно пренебречь; но всё же привязываешься к своему явлению, намучившись с ним, иногда по воде плывут масляные разводы, тени для век, губная помада, которые всему придали видимость вида, но при смерти, у кассы, которая даёт допуск в звёзды и к ним в обучение, остаток должен быть возвращён назад. Некоторым даже выжигают номер на плече, чтобы не перепутать гардероб, когда дело дойдёт до него, разрешение на вход для profundi, которых нам когда-то пришлось буквально вырывать из-под ног глубоко укоренённых местных; всё это сплошь бюрократическая пустыня, в которой надо ориентироваться, когда прибывает вилочный погрузчик тел с накладной по высокому запросу. Эта девушка, эта ученица, которая сегодня в последний раз прогуливает свой курс манекенщицы, нацепила филигранные серёжки из позолоченной жести, чтобы отвлечь внимание от её несовершенного рта, но ушам ещё придётся пожалеть об этом. Эта дочка советника из министерства торговли знает дело: достичь устойчивости посредством мимолётности, хотя бы на фото для глянцевого журнала, – это профессия, к которой дочь стремится, бог уже должен узнавать её по наряду, когда она идёт. Она не хочет, чтобы о ней говорили: «Её голос мы слышали, но её явления мы не видели». Вторую серёжку утром найдут на Лакомом рынке, это ещё несколько станций крестного пути трамваем, – только представить себе, что серёжка закатилась туда совсем одна. Я представляю себе, убийца, которого никто не любит, вышвырнул её. Застывшая голая молодая женщина лежит в своей мелкой земной яме, настоящая глубокая могила потребовала бы слишком много усилий, ах, Гудрун. А можно было занять одну из тысяч могил, которые у нас уже есть. Что этот народ делает такое уж высокое существо из одной-единственной мёртвой? Надо как-то навести порядок в гигантском цирке усопших, не каждый вам прыгнет через обруч, чтобы потом раскроить себе череп о солнечное колесо (древний символ!), только потому, что вы так хотите! Потому нам и пришлось выбрать Гудрун Бихлер, чтобы она, пугливо зажав розовый зонтик под мышкой, а сумочку перековав на непригодное оружие, спешила из последнего света кино в темноту – заглянуть волку в пасть. Фокус не удался, волк нерасторопен, но всё же может насолить этой одноженской лиге. Тело – могила, многие из нас – набелённые могилы, выложенные на витрине бытия, смысл которого всякий может перекладывать на свой лад. Я хотела лишь продемонстрировать, как высоко ценились бы в наших краях мёртвые, если бы их можно было возвращать назад. Тогда бы мы ценили их, пока не свели бы в могилу. В недвижимое движение. Как хорошо, что мы их вовремя спровадили, в далёкую страну на востоке, где им не с кем словом перемолвиться, поскольку тамошние люди из-за холода предпочитают сидеть в своих тёплых избах. А вот о молодой мёртвой Гудрун, чьё существование было сорвано, будут говорить потом месяцами. Как будто не было миллионов мёртвых, которые могли бы рассказать куда более интересные вещи: Самое высокое лежит в области чувственного, приманка, за которой и этот молодой убийца бегает каждый день. И сегодня оказалось, что ёлочное украшение висит достаточно низко. Что он видит: тело – не такая уж несказанная тайна: тело говорит сегодня лицом Линды Евангелисты (знаменитая красавица нашего времени, которая на момент преступления ещё не родилась), да, я знаю в этом толк, и на моё лицо нередко наносят сырую слякоть, которая тут же цепенеет на моих порах: так, теперь я спокойно смогу произвести впечатление – по красивому чужому образцу. Вы, мои дорогие согражданки, должны производить что-нибудь другое, чтобы заработать. Теперь дары розданы, но неравномерно. Новые приманки тел сегодня снова будут набиты в колбасную кожуру и, ещё кровавые, подвешены к потолку. Некоторые достаточно велики, чтобы достичь их телесной цели, другие не могут совершать больших скачков, и им приходится идти в кино, чтобы увидеть, как такие вещи делают другие люди.

Колонны уходят вверх, в темноту, подпирая памятник плечом, чтобы свалить, наконец, память обо всех советских мёртвых. Поскольку наше население чувствует себя придушенным этим поражением, о котором этот напоминатель постоянно возвещает. Дайте памятнику возможность напасть на вас с тыла! Придут охранники мёртвых и будут бросаться горстями «сожжённой земли». Потом они протянут руку за чаевыми, которые они, однако, должны затем передать нам. Больше не существует страны, о которой это должно напоминать. Миллионы трупов, просто выброшенных историей, горсть через левое плечо, чтобы они больше не вернулись. Как нечаянно просыпанная соль. Слишком много перца было всыпано этим мёртвым в задницу при жизни, потому им и не сиделось дома. А другие поехали в Польшу со своими фибровыми чемоданами. И им туда всыпали. Посмотрите, вон бежит один из вагона первого автомобильного класса вдогонку прибывающему поезду, он что-то купил на перроне. И потом, потом приходят из того же направления всё больше людей, которых лучше бы знать понаслышке или, по меньшей мере, по нападкам на нас (нам уже пришлось стирать свои наволочки, после того как мы наволокли сюда этих людей; теперь они, ПОБЕДИТЕЛИ, того и гляди сотрут нас). Только мы, непоколебимые, способны сделать большое. Или скорее маленькое? Мы хотели, чтобы дрозд сидел и пел на этой ветке. Значит, по-маленькому. Туда, в суть. Оттуда, высуть. Тупы, как бараны, которых отрывают от овец, упорны, как корни, тела. Как их сорвали с земли, так они снова уйдут в землю, пока лениво не разложатся и наконец снова нё захотят немножко что-нибудь поделать. Кто-то ведь должен носить душу, и немцы носят её охотнее всего, они не отдают её соседу, когда устанут. Мировая боль. Этот фонтанчик на ночь прикручивают, вода, которая с рыком бросалась на умерших, как живое существо, то повыше, то пониже; яркие цвета, какими облучают этот фонтан, сообразны природе и обозреваются природой, а именно лучистыми лицами венок и венцев. Как будто вода подражает органическому, которое живые просматривают и прослушивают: до следующего свидания и до следующей прослушки. Студентка-манекенщица даёт о себе слышать острыми гвоздиками лодочек, которые перебрасываются остротами с мостовой. Юная плоть желанна. Её охотно открывают в укромном месте и обзирают. Тёмно-синие полы пальто играют – пока оживлённо – с ногами. Быстрые шаги стучат, внезапно прекращают и потом раскидывают мясо, бесстыдно, как бывает лишь на фото по этой теме! Пальто и плиссированная юбка задираются вверх, чтобы самосвал мог по-быстрому разгрузиться. Если на нас ляжет тягота, надо её нести. Убийцу не удержит вера, что вся эта плоть создана только для него. Он небрежно швыряет эту фигуру такую хрупкую, только что не стеклянную, он опускается на колени и вгоняет ей в лузу всю свою непоколебимость. Он просто без памяти! Белое мясистое растение цветёт на своём пути сквозь памятник вверх, молодой мужчина (ближе к тридцати) скачет, почти невольно, по её робости, которая не устойчивее стенда с газетами, который этот мужчина обежал своим волчьим прыжком, да, он налетел сбоку на это мясо, которое откармливала и отглаживала заботливая семья, дорастила до красоты, до которой она никогда не дорастала вполне, ибо верхняя губа, о чём уже говорилось, как следует не достаёт до нижней; этот кусок биопродукта, откормщиков которого знаешь лично и которому с такой любовью подносили бутылочку к телячьему рту, испачканному молочной пеной, этот кусок венской краюхи испортится в течение одного-единственного шага, который как раз истекает, пока эта почти с иголочки новенькая жизнь не отправилась в качестве устаревшего артикула в ящик, в котором все роются, вместе с подачками для более мелких животных. Бедная Гудрун Бихлер, ей приходилось подставлять себя этому бездельнику, как гигиенический пакет, чего он только туда не натолкал! Даже больше, чем он ей наговорил. Его заикающийся член, который разгружался толчками, с продолжением следует, оказался больше, чем я могла бы подумать. Обдуманно выбранный наряд из блузки и юбки в складочку а также несовершеннолетнее пальто, которому нечего совершить летом, были стянуты с девушки заблаговременно, как банановая кожура. Кусок белого мяса стелется по земле, он раздваивается, он четвертуется, задолбанный и укушенный в грудь трижды в общей сложности, преступник бьётся, чтобы выбраться из этой ночи и унести из пластикового кошелька двенадцать шиллингов с мелочью. Женщина должна выдать своё Большое, а потом ещё и Маленькое, поскольку преступник использует оба её отверстия. Ничто не должно остаться закрытым для него, а после него оно потом останется открытым для всякого, поскольку он взломал дверь. Теперь входи кто хочет, а он уходит. Стоять! Посуду-то надо за собой помыть, не выбрасывать же её после того, как поел! Тогда они смиряются, бури, член покоряется, стряхивая с себя капли; под светловолосым кустом трепыхается, вздрагивает и сучит ногами убоина, которая тут же будет подана на стол; теперь мужчина закидывает себе на плечи по одной ноге, слева и справа от головы, пока они, залитые белым, но не промытые как следует, не опустятся на терпеливое блюдо земли. Нет, мясо не как трава, трава становится душистым сеном и благоухает! А мясо становится криминальным падежом, в котором есть где разгуляться мухам, несколько сортов плюс гарнир, который извлекается из собственного потомства. За мясом нужен глаз да глаз: гигиена забоя, токсические инфекции, складские вредители, грызуны, насекомые, птица, дичь, не в последнюю очередь домашняя скотина. Хорошо заострённые туфли барабанят пятками мужчину по спине, сейчас он встанет. Что он тут натворил со своим хамским указателем поворота! Он привёл его в движение, потому что ему захотелось свернуть с прямого пути. Ах, беда! Дочка сегодня опять прогуляла школу, которую сама же выбрала, чтобы сходить в кино, на музыкальный фильм! Короче: оттиск зубов завтра будет однозначно приписан малоухоженной челюсти, которая не регулировалась никакими береговыми укреплениями, потому так легко и текли слюнки, брызжа слюной.

Ещё непростительней то, что поганые пальцы сновали по шее, совались куда не надо, а потом зарылись в горло, чья нежная и подвижная хрупкость не смогла выдержать лечение приёмом сдавливания. Дужка-удушка накладывается на шею, мороз идёт по коже, бежит по рёбрам – вниз, туда, где жаркий, влажный шёпот теряется в укромных закоулках тела, где зияет щель «давай, до дна!», которая тоже покусана преступником. Потом колени, неистово сучившие между тазовых костей преступника, успокаиваются, одна туфля вообще отлетела. Одна дамская туфля, таким образом, смогла спастись, но когда наступит время мёртвым выступать из могил, её будет не хватать. Со следующей попыткой, которая, однако, тоже не сможет разгадать невыразимую тайну, как открыть небесные врата собственного тела, однако не дать тяге вырвать себя наружу, на следующей неделе стартует пастор. Но поскольку тут больше нет стойкой, как жесть, плиссированной юбки и душистых, взбитых сливок нейлоновой блузки, которые взывали к вниманию, то возобладала деревянная скромность ящика с ручками; такое постоянство получают, в конце концов, только мёртвые, и то оно шаткое; местами их путь поистине тяжек, им приходится идти вброд по собственной хляби.

У молодой мёртвой, значит, отнята её одежда, отбросы одежды обрели рядом даже собственную могилу. Жизнь одежды – дело привычки, таким привычкам учат в домах, где плохие дети совершенно голые подвергаются новейшим пед./академ. достижениям. Мясо в таких местах – редкое блюдо и поэтому всю жизнь обладает отменным вкусом. Преступник делает специально две мелкие ямки, инструмент у него с собой, в папке, даже отмычка, при помощи которой он вломился в дом жизни, краденая. Но, во-первых, в дырах мёртвых должно быть обследовано, пусть и недолго, чтобы взгляд не успел свыкнуться и успокоиться, сколько здесь выросло мясных заслонов, побегов страха, которыми тело стремится заранее позаботиться о будущем мёртвого (я думаю, жен. половой орган потому так сложно устроен, что природа в нём бросила в бой всё, что она имеет, поскольку этот пол всё-таки беспрерывно сокращается и подвергается угрозе вымирания. Поэтому он выпускает так много маленьких сосулек на своих концах). Свет блуждает, потому что тоже ищет выход! Холёное белое мясо: брошенное на холодную землю, оно быстро теряет свой розовый характер, в котором правит Микки-Маус, правда теснимый Элвисом П. Тот так чувственно покачивает бёдрами, нам можно даже не пытаться это повторить, всё равно не получится. Эта находящаяся уже в бегах жизнь больше не может использовать своё тело в качестве столового прибора, чтобы, может быть, выковырять Элвиса из его улиточного домика и полакомиться. Да, я имела в виду это тело, которое чуть ли не вчера только (для бога это даже не доля секунды, это слишком пренебрегаемая величина) научилось прямохождению в школе манекенщиц.