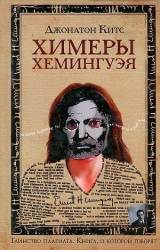

Текст книги "Химеры Хемингуэя"

Автор книги: Джонатон Китс

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)

В «Пигмалионе» ни души. Двери кабинета закрыты. Накрашенные губы Жанель коснулись глубокой морщины на лбу Саймона. Она слегка дотронулась до него отполированными ногтями:

– Я просто говорю правду, и мы оба знаем, что это правда.

– Это не значит, что нет других соображений. Возможностей, которые мы не имеем права списать со счетов. Очень мало времени прошло, Жанель. Она могла говорить.

– Хочешь сказать, она могла писать.

– И это тоже. – Он смотрел на нее снизу вверх из директорского кресла, которое она не так давно ему купила. – Так или иначе, это важно.

С высоты стола, на котором сидела, она погладила его по голове:

– Ненавижу, когда ты впадаешь в сентиментальность.

– Есть здравые деловые соображения…

– А если бы их не было? Что тогда? А если бы я тебя бросила? У тебя не хватило бы даже средств выкупить мою долю.

– Выкупить твою долю?

– У меня есть здравые деловые соображенияделать деньги где-нибудь в другом месте. Ты выстроил самую большую галерею в Сан-Франциско, и тебе едва хватает произведений искусства, чтобы ее заполнить, не говоря уже о покупателях, которые за них бы заплатили. Что же касается финансов, мне следовало сбежать со всей наличностью, которую удалось бы прихватить, еще вдень твоей свадьбы.

– Если ты ненавидишь сентиментальность…

– Я ненавижу твою сентиментальность по отношению к ней.В нынешнем состоянии она – обуза и помеха: твой брак с ней обанкротит тебя, если она не напишет новую книгу, аванс за которую ты уже потратил. В банкротстве нет ничего романтичного, Саймон. И уж конечно нет ничего романтичного в твоей упрямой привязанности к этой сумасшедшей.

– Но она…

– Совершенно не важно, кем она была до того, как ты связал себя обязательствами, Саймон. Даже Ф. Скотт Фицджералд был жалок, когда тосковал по жене, которую сам и упрятал. [52]52

Жена американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджералда (1896–1940) Зельда Фицджералд (Зельда Сэйр, 1900–1948) в 1930 г. с диагнозом «шизофрения» была помещена в психиатрическую лечебницу, где и провела всю оставшуюся жизнь.

[Закрыть]

– По-твоему, я жалок?

– Да, дорогой. Если популярная пресса уже называет роман Анастасии случайным…

– Только желтая пресса.

– Это и естьпопулярная пресса. И, если откровенно, – она встала, – не удивлюсь, если они окажутся правы. Бросила колледж, не способна даже прилично одеваться – и вдруг года не прошло, а она уже замужем за видным арт-дилером и принята в обществе, будто по праву рождения.

– Полторы недели назад ты рвалась с ней на Американскую книжную премию. Прошло десять дней, Жанель. Ей нужно дать время прийти в себя после шока.

– Барни Оксбау не бывал в психушке, хотя получил Нобеля.

– Согласен, это не лучшее положение дел, и прогнозы медиков не самые обнадеживающие, но нужно дать моей жене шанс, хотя бы ненадолго.

– Потому что ты до сих пор влюблен в нее?

– И потому что ты до сих пор влюблена в…

– Сейчас я остаюсь, чтобы защитить мои инвестиции, – но не более того.

И, захлопнув за собой дверь его кабинета, она ушла.

Не то чтобы эта их беседа хоть как-то отразилась на отталкивающем лице Жанель, когда мы встретились с ней в вестибюле галереи Саймона.

– Какой приятный сюрприз, – сказала она.

– Сколько лет, сколько зим, – согласился я.

– Кажется, мы не виделись по меньшей мере…

– А зря. Мишель всегда с удовольствием…

– Как Мишель?

– Хорошо. А… ты?

– Занята, как всегда.

– Продаешь последние литературные достижения?

– Боюсь, что нет. Не знаю, что бы делал Саймон, не будь у него нас двоих, чтобы заботиться о его делах. – Она улыбнулась.

– Я действительно не против присматривать за Анастасией.

– Ты хороший друг, Джонатон. Сейчас, когда она настолько безнадежна.

– Возможно, она…

– Надеюсь, ты не собираешься внушать это Саймону.

– Что внушать?

– Свои соображения по поводу ее выздоровления. Я пытаюсь помочь тебе. Если Саймон поймет серьезность ее положения, его стабильность,он сможет наконец решить, что для него лучше… и, подозреваю, его решение всех нас осчастливит.

– Кроме Мишель, пожалуй.

– Мишель взрослый человек. – Она пожала плечами. – Передашь ей мои наилучшие пожелания?

– Я уверен, она будет вне себя от счастья. Думаю… надеюсь… Лифт приехал.

Шесть этажей вверх. Двери открылись перед словом «ПИГМАЛИОН», глянцевыми буквами по белой матовой стене фойе. Теперь галерея Саймона занимала весь этаж, раза в три больше места, чем раньше, – пожалуй, хватило бы и для автосалона.

Я нашел его в центре комнаты – он любовался пустой стеной. Я сказал, что мне нужен ключ от его квартиры.

– Как моя жена? – спросил он. – Ты с ней сегодня виделся?

– По-моему, я вижусь с ней каждый день.

– Хорошо. Я это ценю, ты знаешь. Сам делал бы то же самое, не будь у меня галереи. Я тебе завидую.

Он провел меня к себе: кабинет расширили настолько, что помещался стол для заседаний, поставленный туда, судя по всему, для переговоров с клиентами, а пока используемый для сортировки корреспонденции. Я сел перед исходящими счетами-фактурами: кипы бумаг, на некоторых суммы в десять тысяч и более, аж годичной давности. Саймон сел в другом конце стола, у входящих счетов-фактур, особо срочные размечены красным и желтым, большая часть – в нераспечатанных конвертах. Саймон вскрывал их, не просматривая, широким ножом из слоновой кости для разрезания бумаги.

– Анастасии лучше? – спросил он.

– Боюсь, что нет. – Я слышал, как говорю словами Жанель, наблюдал, как следую ее логике. – С Анастасией все по-прежнему. Думаю, нам важно быть честными друг с другом: я не знаю, станет ли ей когда-нибудь лучше.

– Разве она не хочет уехать оттуда? Вернуться домой, ко мне, где она сможет писать свои книги?

– А что ты будешь делать, если она не станет писать?

– Представить не могу. Это как спрашивать: «Что, если Халцедони Боулз больше не напишет ни одной картины?» Только смерть может сломить художника такого масштаба. Просто Анастасия в шоке, до встречи со мной она никогда не понимала своего таланта. Если бы она только начала свой роман обо мне…

– Я с ней работаю.

– Ты ее единственная надежда.

– И ей лучше видеть меня одного.

– Жанель тоже так считает. – Саймон отложил нож. Он вскрыл все счета, лежавшие перед ним. – Ты говорил с ней в последнее время?

– Только мимоходом.

– По-моему, болезнь Анастасии сказывается на Жанель больше, чем она готова признать. Они были очень близки. Как будто… – Саймон напрягся, пытаясь понять кого-то, кроме себя. – …как будто она чувствует, что моя жена ее предала.

– Мишель чувствует то же самое. Я не говорю с ней о Стэси. Она думает, что в основном сижу в Лиланде, провожу исследования для новой книги.

– Но концепция «Пожизненного предложения»…

– Я знаю, Саймон. Но для Мишель лучше, если она верит в то, во что хочет верить. У нее не слишком богатое воображение.

– Тебе повезло с Мишель. Она благоразумна. Я даже думаю иногда, не лучше ли мне было бы с ней, чем с моей женой.

– А кто так не думает?

– Верно. Я знал, что ты поймешь. – Он снова взял нож и принялся чистить ногти. – Кто из нас хоть раз не думал, какой могла быть жизнь, поступи мы по-другому, окажись в состоянии хоть что-то предвидеть или делать выводы, оглядываясь назад? Ты мудро поступил, сойдясь с Мишель. Как только ты на ней женишься, эту часть жизни можно будет отложить в сторону и забыть. Тебе всегда было так сложно с девочками, еще в детском саду, я не верил, что ты себе кого-нибудь найдешь.

– В детском саду? – Я взял пару счетов, чтобы прикрыть разливающийся румянец. – По-моему, мы все же были слишком молоды…

– Уверенности в себе – вот чего тебе не хватает.

– Отсюда и Мишель.

– Я же говорю, для тебя Мишель – то, что надо. С ней ты справишься.

– Тебе не кажется, что это как-то безрадостно? Тебе не кажется, что это может стать проблемой?

– Ты бы предпочел жениться на сумасшедшей? Ты понятия не имеешь, что это такое – когда в любой момент может случиться все, что угодно. То по ней все сходят с ума, то она сама в психушке. Я могу на нее положительно влиять, но всему есть пределы. Я могу вдохновить ее на великую литературу, но не могу сам за нее писать. Никто не может. У Анастасии неважная семья. Они католики, а ее отца толком не было рядом, пока она росла. Геолог, вечно в разъездах. Я ему не доверяю. Естественно, мать поприличней, хотя бы росла при каких-то деньгах и ответственности, но Анастасия бунтовала против нее, вместо того чтобы чему-то научиться.

– По-твоему, ей лучше было бы управлять магазином спорттоваров в Коннектикуте?

Саймон покосился на меня, потом его взгляд снова уперся в ногти.

– Иногда я забываю, что ты знаешь об Анастасии практически столько же, сколько и я. Впрочем, потому мы с тобой сейчас и говорим, да? Ты настоящий друг, сам знаешь.

– Но ты так и не ответил…

– Разумеется, мне бы не хотелось, чтобы она оставалась в Коннектикуте, где я бы никогда ее не встретил. Она моя жена, Джонатон. Я люблю ее. Я бы изменил некоторые вещи, если бы мог. Хотя даже заставить ее бросить курить удалось только на несколько месяцев. На какое-то время она действительно стала получше, согласись? Но многие вещи, например макияж и одежду, она бросила, а какие-то, типа этой диеты, зашли слишком далеко.

– Какой диеты?

– Жанель думала, моей жене стоит слегка сбросить вес, фунтов пять, тогда, перед свадьбой. Просто чтобы платье лучше сидело. Вот мы и посадили ее на короткую недельную программу, обычную диету. Кажется, называется «Голодовка», потому что всю неделю буквально ничего не ешь. Мы не знали, что она продолжает ее соблюдать. Она странная девочка, Джонатон, так хочет мне угодить и в такой растерянности от того, что не знает как. Никогда не думал, что у меня будут дети, но в Анастасии есть что-то от ребенка. Я чувствую ответственность за свою жену. Поэтому я так ценю все, что ты делаешь. Ты сегодня еще увидишься с ней?

– Пожалуй. Уже поздно.

– И она хочет, чтобы ты принес ей что-то из дома?

– Кое-какие письменные…

– Жаль, что я не додумался посмотреть.

– Ты читал ее дневники.

– Теперь я понимаю ее намного лучше.

– Что ты понимаешь?

– Она не хочет писать, ведь так? Она сочиняет романы, потому что вынуждена это делать. Думаю, в этом вся разница между вами, поэтому ты провалился как писатель. Ты никогда не был обязан писать свои книги. Я до сих пор помню, как настойчиво Анастасия прислала мне «Как пали сильные», словно мой ответ оправдал бы все, что она пережила.

– Ты не читал рукопись, – напомнил я. – А я читал.

– Ты не понимаешь – я о ней говорю. Она с таким отчаянием рылась в прошлом, чтобы написать свою историю. Я чувствую, чтобы написать книгу, она могла бы солгать, смошенничать и украсть.

– Возможно, ты прав насчет нее, Саймон. А вот насколько ты прав насчет меня, мы еще посмотрим.

Ложь. Мошенничество. Воровство. С новой связкой ключей я проскользнул в квартиру Саймона. В кабинете Анастасии все стало иначе. Саймон сложил стопками ее книги и бумаги в стенном шкафу, тщательно убрав из кабинета все, что ей принадлежало, дабы расчистить место для галерейных дел. Возможно, он считал это временной перестановкой; сказать, что он уже не ждал ее возвращения, было бы самонадеянно, осмелиться вообразить, будто он не хотел, чтобы она вернулась, – предвзято. Несмотря на изменения в квартире и его неизменное отсутствие в клинике, я вынужден был на слово поверить, что он предвкушал ее полное выздоровление и с нетерпением ждал их воссоединения – и, увы, вести себя соответственно.

Плагиат – это искусство, украденная симфония, око за око. Разве можно не восхищаться Лоренсом Стерном, исковеркавшим работы Рабле, Монтеня, Сервантеса и даже почти забытого Роберта Бёртона [53]53

Роберт Бёртон (1577–1640) – английский священнослужитель, писатель и ученый.

[Закрыть]ради создания своего «Тристрама Шенди». «Анатомию меланхолии» Бёртона – медицинский труд широчайшего охвата, в котором, дабы диагностировать состояние человека на 1621 год, анализировалась вся литература и философия, классическая и современная, – Стерн чтил так высоко, что копировал целыми кусками, даже собственные размышления Бёртона о плагиате: « Вечно будем мы изготовлять новые книги, – писал Стерн, как всегда, без указания источника, – как аптекари изготовляют новые микстуры, лишь переливая из одной посуды в другую? Вечно нам скручивать и раскручивать одну и ту же веревку?» [54]54

Пер. А. Франковского.

[Закрыть]

Как ни полна была иронией его кража, никто не замечал ее десятилетиями: к тому моменту, когда лондонское общество получило первый том «Тристрама Шенди», Бёртона не печатали уже восемьдесят три года. Лондон был в восторге. Популярность потребовала второго тома, слава – третьего. К счастью, у Бёртона, отличавшегося некоторой многословностью, оказавшейся в прозе под почти безусловным запретом с XVII века, хватало материала для дословного удовлетворения настойчивой потребности каждого плагиатора, от Мильтона и далее. Стерн продолжал свой грабеж на протяжении девяти томов «Тристрама Шенди», фальсифицируя и модифицируя собственные источники, смешивая их, а затем – во всяком случае, так считал литературный поденщик Теккерей – совершил плагиат самого себя, написав «Сентиментальное путешествие». (У Стерна был талант копировщика: чтобы соблазнить будущую любовницу, он переписывал письма, сочиненные им когда-то для жены.) И тем не менее он пережил читательское радушие и умер вне подозрений лишь потому, что Сэмюэль Джонсон [55]55

Сэмюэль Джонсон (1709–1784) – английский писатель, критик, лексикограф, биограф и журналист, создатель первого словаря английского языка.

[Закрыть]и прочие сочли его недостойным презрения и обреченным на безвестность.

Не будем обсуждать ни посмертную жизнь авторов, ни мнения следующих поколений: спустя несколько дней после похорон Стерна похитители трупов откопали его неузнанное тело и продали ученым вместе с телами преступников и бродяг, подле которых его бесцеремонно бросил ближайший родственник. Стерн попал прямиком в медицинскую школу, где врач во время вскрытия опознал его исхудавшее лицо. Что не помешало продолжению процедуры. Никаких ироничных комментариев до нас не дошло. Несколько лет после этого Лоренс Стерн покоился более-менее с миром, без славы и популярности, но читаемый, как и Бёртон до него, людьми с особым вкусом к истории. И вот один из них, врач по фамилии Ферриар, заинтересовался анахроничностью суждений Стерна, столь же неуместных в его время, как в нашу просвещенную эпоху страстный памфлет против монархии. Явно и сам старомодный, доктор Ферриар вскоре наткнулся на разгадку, листая издание Бёртона. Он опубликовал свою находку – полностью совпадавшие абзацы. Непростительный плагиат Стерна, бывший неотъемлемой составляющей воскрешения его репутации, готовы были простить все. Учтите к тому же оригинальность, с которой он позволил вымышленному персонажу совершить его собственную кражу: чтобы поведать свою историю, Тристрам Шенди ворует слова Роберта Бёртона и избегает кары Лоренса Стерна. Это делает Стерна соучастником преступления Шенди; он не может донести на собственную выдумку, не настучав при этом на себя самого. Назвать лоскутное одеяло катастрофы «Тристрама Шенди» постструктуралистским – значит не сказать ничего: Стерн, почти на два столетия опередив свое время, стал предшественником постмодернизма.

В 1790-х, когда тайну Шенди и, следовательно, Стерна разоблачили в печати, этого слова еще не знали, но люди, несомненно, могли оценить шутку, при жизни Стерна сыгранную с читателями, которые приняли за новый роман то, что им уже полагалось знать. Подлинная сатира крылась не на страницах «Тристрама Шенди», а за ними – в реакции общества на книгу. Будучи отнюдь не просто мистификацией, «Тристрам Шенди» поистине вовлекал публику, вынуждая культуру вести себя таким образом, что она, ничего не подозревая, писала собственный общественный комментарий. Чрезмерно образованный деконструкционист сказал бы, что «Тристрам Шенди» формировал мир читателя как отдельный метароман. Чрезмерно изнеженный викторианец, с другой стороны, просто хмыкнул бы и возблагодарил господа за то, что Стерн уже покинул этот мир и не сможет его одурачить. Не важно, ожидал ли Стерн, что Тристрама разоблачат, – его плагиат так спутал прошлое и будущее, причину и следствие, оригинал и копию, писателя и читателя, и даже вымысел и жизнь, что с тех пор подвергалось сомнению почти любое своеобразие, принятое как должное всем Просвещением.

Что с того, что Анастасия плагиатор? Конечно, ей не хватало легкости Стерна в обращении с исходным материалом. Ей это и не требовалось. Ее достижение было самостоятельным, спустя два с лишним века после Стернова. Когда она выдала первый роман Хемингуэя за свой дебют и мир поверил в ее историю, она перевернула с ног на голову всю теорию авторства, классическую и современную. Или, точнее, она отделила старую традицию, в соответствии с которой авторская работа является исключительно отражением писателя (и ее следует читать в светлую память о),от новой, согласно которой текст вообще не нуждается в авторстве (но ему должны быть гарантированы права на авторские отчисления). Для обретения смысла «Как пали сильные» не нуждались в Эрнесте Хемингуэе. Люди оценили книгу без него. Приписав роман Анастасии Лоуренс и увидев в ее предполагаемом авторстве значимость, которой бы не было и в помине, читай публика эту книгу лишь как очередную работу автора «Старика и моря», бесчисленные поклонники нашли сходство между разными эпохами. Присутствие Анастасии Лоуренс требовало, чтобы мы читали роман не просто как свидетельство прошлого. Для найденного объекта она, автор, создала эффектный контекст. Показала нам, как неуловимо авторство – и как оно существенно. Наша точка отсчета необязательно должна быть исторически точной, при условии, что некаяточка отсчета у нас есть. Плагиат смещает ее назад в расцвет юности. В идеальном мире плагиатором оказался бы любой читатель; каждый вписывал бы всю обширную историю в собственный контекст. Ни одна диссертация, написанная Анастасией по «Как пали сильные», не имела бы такой научной новизны или общественных последствий, каких она нечаянно добилась простейшим актом плагиата.

Но она смотрела на все по-другому.

– Никто не поверит, – сказала она мне. – Я и сама с этим не согласна.

– У тебя есть идеи получше? – спросил я.

Санитар вкатил в палату тележку. Сверил имя на повязке у Анастасии на запястье со своим списком.

– Анастасия Стикли, – произнес он и отсчитал три маленькие таблетки, словно драгоценные камни. Пронаблюдал, как она глотает их по одной. Дал ей одноразовый стаканчик с водой из-под крана, чтобы запила. Когда она вернула пустой стакан, санитар ушел.

– Где страница рукописи? – спросила она.

– У меня. Она тебе понадобится.

– Ты не понимаешь.

– Я не утверждаю, что у тебя были неопровержимые доводы, чтобы украсть «Как пали сильные». Я просто говорю, что у тебя есть хорошее оправдание. Ты ученый, Стэси. Теперь я в это верю. Ты честно добилась чего-то интересного. Твоя новая теория авторства принесет тебе академическое признание, даже большее, чем если бы ты опубликовала книгу Хемингуэя под его именем.

– Во-первых, это твояновая теория авторства, не моя.

– Я…

– Во-вторых, даже если теория верна, научный мир никогда не простит мне, что я ее доказала за его счет.

– Ты…

– И в-третьих, есть вещи, которые для меня важнее, чем наука.

– Мы…

– Дай мне закончить, Джонатон. Саймон, мой муж, женился не на ученом. Ему не нужна жена-исследовательница и тем более неудачница, которая даже колледж не окончила. Я бросила учебу. Ты же знаешь. Я не могу вернуться. Не смогла бы, даже будь такая возможность. Я писатель. Надо было оставить все как есть, поддержать заблуждение. Пожалуйста, сделай вид, что я ни в чем тебе не признавалась. У меня есть только жизнь с Саймоном, да и той, пожалуй, уже не осталось. Мне надо вернуться. Отвези меня домой, Джонатон. Мне тут нечего делать.

Я потянулся через кровать, чтобы поцеловать Анастасию. Она отвернулась.

– Посмотри, – сказала она, – вот врач. Скажи ему, что я готова вернуться домой.

Этого человека я, возможно, уже видел в больнице, но ни разу с ним и словом не перемолвился.

– Миссис Стикли? – осведомился он, скрипя по-стариковски.

– Объясни ему, что со мной все в порядке, Джонатон. Скажи ему: после всего, что я написала, после моего награжденного романа, мне просто какое-то время нечего было сказать.

– Думаю, доктор захочет, чтобы ты сама ему все объяснила, – сказал я. Врач подошел к кровати. Водрузил очки для чтения на кончик длинного носа, чтобы лучше нас разглядеть. – По-моему, вам стоит побеседовать.

viПотом был консилиум, на который Анастасию не допустили. Меня не приглашали. Врачи вместе с Саймоном решили, что назавтра он заберет жену домой.

Но он, естественно, был слишком занят. Поэтому он отправил в Пало-Альто меня. Я поехал. Забрал жену Саймона на машине моей подруги.

– Куда теперь? – спросил я, пока мы ехали с холма прочь от клиники. Она не ответила, и я остановился на обочине.

– Хочешь увидеть, где все началось? – спросила она. – Давай я покажу тебе, где стала плохой.

Мы оставили машину и пошли пешком. Она взяла меня за руку.

– В кампусе Лиланда так сразу и не разберешься, – сказала она. – Я никогда и не слышала о том месте, куда сейчас тебя веду, пока не нашла его на старой университетской карте. Грот Велланова.Никто не знает, в честь кого он назван и почему. – Мы дошли до окраины кампуса, где окрестности становились лесистее, а тропинки замыкались сами на себя. – После пожара о нем узнало больше людей. В газетах были фотографии. Больше полугода прошло. Хочу посмотреть, растут ли снова кусты. Все вышло из-под контроля, Джонатон. Я имею в виду, это невозможно было остановить. – Она столько пережила, что любые ее слова можно было понимать как метафору – и в то же время как реальные факты. Я сказал ей об этом, пока она расстегивала сандалии. Она отдала их мне. – Моя жизнь литературнее обычной? – спросила она.

– Ты уже знаешь ответ.

– Скажи мне.

– Твоя жизнь заставляет краснеть от стыда мои романы.

– У тебя никогда не было интриги.

– У тебя никогда не было прозы.

– И что теперь?

– Покажи мне свой грот.

Она за руку свела меня с исчезающей тропинки. Протащила сквозь заросли деревьев к опаленному солнцем выходу – ни тени той черной ночи.

– Что здесь случилось? – спросил я. Она закурила. – Ты сказала, тут был пожар?

– Разве я могла быть хорошей, Джонатон? Как бы ты сам поступил? – Она высвободилась. – Представь, что ты влюблен. Представь, что ты любишь какую-то женщину, не твою милую Мишель. Допустим, это взаимно, но чем больше вы видитесь, тем чаще она хочет от тебя того, что за гранью твоих возможностей.

– Дружбы?

– Настоящего литературного таланта. Но, предположим, у тебя есть способ смошенничать. Ты бы смошенничал?

– Да.

– Даже если бы это означало навсегда потерять ту жизнь, к которой ты привык?

– Да.

– Но представь, что больно не только тебе. Представь, что и другие пострадают.

– Представляю. Ответ тот же.

– Тогда ты понимаешь.

– Иди сюда.

– Это было неизбежно, что я так дурно себя вела. В ночь, когда я сожгла рукопись, я просто сделала то, что было неотвратимо.

– Ты опубликоваларукопись.

– Оригинал.

– Ты дала мне его увидеть.

– Только последнюю страницу. Я не смогла ее уничтожить.

– Почему?

– Хотела помнить правду, что бы ни случилось. Хотела помнить себя до лжи и знала – чтобы быть убедительной, чтобы убедиться, мне потребуется серьезное доказательство.

– Ты говоришь в прошедшем времени.

– В клинике я решила забыть. Пришла к выводу, что только так можно.

– Только так можно?

– Только так можно любить Саймона. Неправдоподобно, я признаю. С амнезией романов не пишут.

– Стэси, ты сожгларукопись?

– Там, где ты стоишь.

– Такое не забывается.

– Я думала, ты уже знаешь, поэтому и призналась.

– Сейчас я знаю все.

– И что теперь?

– Пигмалиону нужна новая книга.

– Кому?

– Твоему мужу.

– Да.

– Тебе нужна твоя жизнь с Саймоном.

– Да.

– А мне нужно…

Она поцеловала меня прямо в губы. Грубый и гибкий, словно кошачий, ее язык обволакивал и терся. Кисловатый привкус, подсоленный дымом ее дыхания, достиг моего носа. Она лизала и смеялась.

Я прикусил ее шею, упиваясь никотиновым потом. Она укусила в ответ, сильнее. Стукнула меня. Я впился в яремную вену.

Вот так все и случилось. Мы поимели друг друга в гроте Велланова. Раздели друг друга догола. Она кормила меня своей грудью. Я проталкивал член глубоко ей в глотку. Она поставила меня на колени. Я ее повалил. Раздвинув ноги, она вцепилась в меня. Я погрузился в нее, вышел. Я целовал ее соски, ее губы. Она потянула меня за ухо.

– Трахни меня, – сказала она. – Пожалуйста.

Куда деваться? Захват плеч. Толчки бедер. Боже милостивый, эта новизна. Два тела. Так хочется всего, все доступно. Ни покровов. Ни времени. Ни. Времени. Да. И все же. Так. Так-так.

Она открыла глаза мне навстречу.

– Мы…

– Да.

– Мы не…

– Да?

Она притянула меня к себе.

– О, Джонатон. Ты ничего не знаешь.

Я вез ее домой. Мы не разговаривали. Мы отнесли ее сумки наверх, собирались распаковать.

– Помоги мне, – сказала она. – Пожалуйста.

Я прошел за ней в гардероб Саймона. Всю конструкцию он посвятил платьям, которые подбирал для ее изящной анорексичной фигуры, но не оставил места для той одежды, которую она обычно носила. И она просто вытряхнула всю кучу шмотья на пол. Босиком, согнувшись пополам, она опустошала чемоданы. Что мне было делать? Я пошел в масть: слившись с хаосом, стянул брюки, задрал ее платье и вошел в нее сзади.

– А, – сказала она.

– Мм?

– Хм.

У нас были все возможности. Я вошел глубже, руки сжимали тугую плоть ягодиц. Она наклонилась вперед. Опустившись на четвереньки, зажала меня в угол. Мы имели друг друга под рядами вешалок с пустыми костюмами Саймона. Она замерла.

– Обещай, что не кончишь, – сказала она.

– Что?

– Только с презервативом.

– Но я уже.

– Без меня?

– С тобой. В гроте Велланова.

– Я знаю.

– Тогда почему не сейчас?

– Думаешь, я пью таблетки?

– Я думал, все женщины пьют?

– Если есть причина.

– А как же – до?

– До Саймона?

– Сегодня, раньше. Когда мы были вместе, ты ни слова не сказала.

– Мы были в лесу.

– Какая разница?

– А что было делать?

– Что ты имеешь в виду?

– Не могла же я послать тебя в круглосуточный магазин за пачкой «Троянцев».

– А здесь? – Я посмотрел на нее, распростертую передо мной. – Ты этого хочешь?

– А как ты думаешь?

– А что мне думать?

– Я хочу, Джонатон, закончить то, что мы начали.

Это была деликатная задача – покинуть теплое ложе ее тела, грубо пробудиться, когда мою оголенную плоть встретили суровые объятия одежды. Она в платье проводила меня до двери.

– Лучше со смазкой? – спросил я.

– И пачку сигарет. Тебя это не обеспокоит?

– Не беспокойся обо мне.

Ей казалось, у нее есть время. Решила, что приготовит выпить. Налила виски, как раз на двоих. Этого ей хватит, по меньшей мере пока…

Скрипнула, открываясь, входная дверь.

– Уже дома? – спросила она. – Знаешь, мне и вправду нужна сигарета.

– Знаю. У тебя зависимость.

– Саймон?

– Клиент отменил встречу. У меня было свободное время, и… Это спиртное?

– Скотч, – сказала она. – Попробуешь?

Она его поцеловала, все губы в виски.

– Где Джонатон?

– С чего бы ему быть здесь?

– Он привез тебя домой. Он знает, что ты пьешь?

– Он ничего не знает.

– Но я ему доверяю…

Она заткнула мужа, втянув его язык в себя. Она целовалась, увлекая его вниз. Он крепче стиснул ее. Прижал к кровати.

– Может, позже? – попросила она.

Он покачал головой, уже полностью на взводе. Потом навалился на нее. Проник в готовую влажность ее возбуждения, едва откинув подол, забившийся между ног. Она сама задрала платье до груди. И, откинувшись на супружеский матрас, вцепилась в мужа, совокупляя себя со всем его неполноценным телом.

Стэси не останавливалась, разгоряченная погоней – за ничем. Она просто трахалась дальше, пришпоривала на скользком склоне. Она перекатывалась и извивалась, щипала себе соски так, будто их сосал человек, что находился внутри нее. Он, не отрываясь, смотрел прямо перед собой. Два обособленных яруса: между ними могли быть целые этажи и никакого лифта.

Выполнив поручение Анастасии, я поднимался по лестнице. С тридцатью шестью презервативами в коробке я был готов практически к любой неожиданности. Открыл дверь. Направился прямиком в спальню. Стэси отвела взгляд от мужа и закричала.

Что за этим последовало, могу лишь догадываться: я так их и оставил, не вмешиваясь не в свое дело. Отправился к Мишель. Естественно, ее не было дома. Совсем один. Что делать? Я взял ручку. Как там начинались мои романы когда-то давным-давно?