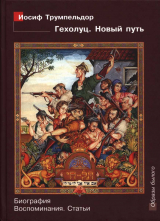

Текст книги "Иосиф Трумпельдор. Гехолуц. Новый путь: Биография. Воспоминания. Статьи"

Автор книги: Дмитрий Лосев

Соавторы: Ирина Легкодух

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)

10. "Хорошо умереть за Родину!"

Эти слова Трумпельдора – последние его слова, сказанные в предсмертной агонии – стали хрестоматийными. От них так и веет неким, едва ли не античным по духу, классицизмом – и веет неслучайно. Еще в бытность свою в гимназии, а тем более, при учебе на юридическом факультете, Иосиф Трумпельдор, конечно же, учил латинские «Оды» Горация, в которых содержится этот патетизм. (Dulce et decyrum est pry patri6 mori – сладостно и почетно умереть за родину. – Гораций, «Оды», III, 2, 13-16). Мог знать и трагедию П.Корнеля «Гораций», в которой те же слова вложены в уста другого, «Старшего» Горация – основателя рода, участника войны римских первопоселенцев против тогда могущественной, а ныне всеми забытой Альба-Лонги.

Мог, и даже непременно должен был слышать подобные фразы в совершенно ином мире, в котором ему довелось побывать, – на Дальнем Востоке, во время русско-японской войны. ("Хотелось бы родиться семь раз, чтобы отдать все жизни за Японию.

Решившись умереть, я тверд духом. Ожидаю успеха и улыбаюсь, поднимаясь на борт". – Хиросэ Такео, старший лейтенант японского военно-морского флота, 1905 г.). Сперва поразившись, а потом и заразившись этим духом, многие российские солдаты совершали на фронтах той бессмысленной войны невероятные подвиги, и этому Трумпельдор был непосредственным свидетелем.

Всё это могло формироваться в его сознании годами, подспудно и не складываясь в слова. Но что мы знаем точно – так это о пребывании Трумпельдора в Артиллерийской бухте в Севастополе, месте памяти о погибшем адмирале Владимире Алексеевиче Корнилове. Сейчас в районе современной Артбухты разбита набережная Корнилова, в 2002 году поставлен монумент работы А.Л.Шеффера.166 Последними словами адмирала были – «Я счастлив, что умираю за Отечество!»

Иосиф Трумпельдор, не раз провожавший в Севастополе своих соплеменников на корабли в Палестину, тоже произнес эту фразу – и тоже перед смертью. И эта фраза также стала легендарной – теперь, благодаря Трумпельдору, – уже на иврите.

А. Глубочанский. Мемориальная доска И.Трумпельдору в Симферополе

История создания

Часто бывая в Израиле по общественной работе (от крымской еврейской общины), по профессии (математическая конференция в Иерусалиме) и по работе (как координатор крымского представительства ВЕА "Сохнут"), я пришел к выводу, что в Крыму существует колоссальная проблема в сохранении памяти незаурядного человека, жившего у нас в Симферополе в 1919 году, – Иосифа Трумпельдора. В то время, как в Израиле практически в каждом населенном пункте есть улица, названная в честь И.Трумпельдора, в России, Украине, Крыму память об этом человеке – полном Георгиевском кавалере – практически не сохраняется.

Из своего детства, выпавшего на сороковые-пятидесятые годы, я помню, как во дворе моего деда Соломона Беренсона собирались старики. Играя в домино и в карты, они сразу замолкали при моем приближении.

Но однажды я услышал от них странную и неизвестную фамилию для нашей семьи – Трумпельдор. Мой дед тут же запретил мне произносить ее при чужих людях. Лишь недавно, в 2010 году, от симферопольца Бориса Теодоровича Румшицкого, внука одного из этих стариков, я узнал, что друг моего деда – Хаим Шиа Мостовой – был дружен с Иосифом Трумпельдором.

Показателен для того времени – периода государственной борьбы с сионизмом и обострения отношений Советского Союза с Израилем – следующий эпизод. Однажды Борис принес в школу и показал в классе старинную фотографию, на которой в военной русской форме с наградами были сняты его дед вместе с Иосифом Трумпельдором. Реакция класса была настолько заинтересованной, что родителей Бориса вызвали в школу, где в кабинете директора с ними состоялся крайне неприятный для советского времени разговор о сионизме и неправильном воспитании ребенка. К сожалению в результате этого скандала сама фотография, которую сейчас посчитали бы ценнейшей, исчезла...

По стечению обстоятельств в 2001 году я разговорился со своими хорошими друзьями об этом знаменитом человеке, и один из них – Лев Оренштейн рассказал мне и Григорию Рикману, хозяину дома, где мы беседовали – о том, что в пригороде Тель-Авива живет семья крымчан Розенблюм, у которых в доме на Приютненской (ныне – ул. Пушкина, 6) Трумпельдор останавливался во время своего пребывания в 1919 году в Симферополе.

Во время этого разговора и родилась идея установки памятной доски, на реализацию которой ушло более двух лет.

Выяснилось, что разрешение на установку доски можно получить лишь при четком доказательстве события и наличии свидетелей. Лев Оренштейн в это время уже проживал в Израиле. Ему-то от нашей общины мы и послали 15 марта 2002 года письмо-ходатайство в адрес "Объединения граждан Израиля – выходцев из Крыма".

Льву Оренштейну удалось в Израиле получить три ключевых документа по доказательству пребывания И.Трумпельдора в 1919 году в Симферополе. Первый документ – нотариально заверенная копия воспоминания Григория Розенблюма, 1911 года рождения – члена семьи, в которой Трумпельдор жил в Симферополе. Еще один документ – подтверждение директора музея "Подворье Тель-Хай" с приложением копий документов о Трумпельдоре и его героических поступках. И последний документ – письмо-ходатайство о поддержке идеи создания и установки доски от "Объе

динения граждан Израиля —

выходцев из Крыма", за под

писью Председателя – Ми

хаила Перича.

Получив эти материалы, я написал текст будущей доски, опираясь на тексты документов и заметок, полученных из "Подворья Тель-Хай".

Для того, чтобы текст был не дилетантским, я привлек к его анализу профессионалов – главу Представительства Всемирного еврейского агентства "Сохнут" в Крыму – Михаэля Штейнгофа и директора Израильского культурного центра в Одессе, первого секретаря посольства государства Израиль в Украине – Макса Шенкенмана.

После согласования текста М.Шенкенман написал на иврите фразу Иосифа Трумпельдора, произнесенную им перед смертью: "Я счастлив умереть за Родину". Ее вместе с портретом героя мы и поместили на мемориальной доске, художественный проект которой замечательно исполнил симферополец Олег Ростиславович Насибуллин.

Остается отметить разницу в поведении двух ответственных лиц во властных структурах, от которых зависело, будет ли установлена мемориальная доска на доме № 6 по улице Пушкина. Председатель Комитета по охране памятников Автономной Республики Крым С.А.Павличенко подписал разрешение без оговорок, а вот для получения подписи Симферопольского городского головы В.Ф.Ермака члену нашего правления – Г.А.Бейму пришлось организовать звонок Председателя Верховной Рады Б.Д.Дейча, только после чего разрешительная подпись городского головы была получена.

И вот он – долгожданный праздничный день! Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 12 мая 2003 года – к очередному Дню Независимости государства Израиль. Все документы и киносюжет об ее открытии были переданы в том же году через Григория Рикмана в музей Героизма и Катастрофы "Яд ва Шем" (Иерусалим).

При создании документов на получение разрешения установить доску Иосифу Трумпельдору были учтены также данные, полученные военным журналистом, редактором газеты "Рассвет" Севастопольской еврейской общины – Борисом Гельманом о подготовке халуцим в Крыму и отправке их из Балаклавы в Палестину. По моему мнению, эти сведения могут служить основанием для установки доски и в городе Балаклава.

Симферополь, 2010 г.

Л. Пилунский. Старая фотография

Цепочка человеческих судеб: дед Максим и безымянный для меня храбрый солдат Иосиф...

То, что мой дед Максим был в японском плену, я знал с детства. Дома об этом много говорили, а после смерти деда частенько вспоминали. На старинном трехэтажном дубовом буфете родительского дома в Симферополе, на самом видном месте, стояли две удивительные квадратные фарфоровые вазы, расписанные диковинными иероглифами и цветами. Вазы привез дед из плена как сувениры, как память о далекой стране, где он больше года томился в плену в лагере для военнопленных возле города Наросино. Одна из этих ваз и до сих пор стоит в моем книжном шкафу – теперь уже как память о моем деде – Максиме Давыдовиче Булацане.

К сожалению, дедушка ушел из этого мира, когда мне было всего семь лет и я, может быть, и слышал, что-то из его рассказов, воспоминаний о пленении, о житье-бытье, да разве запомнил... Лишь только обрывки да яркие эпизоды совершенно не выстроенные в один ряд, человеческой жизни. Что уж эпохи и череды исторических событий.

Хотя деда помню очень хорошо – сухощавого, седого, стройного с белым коротеньким ежиком и торчащими, непослушными такими же седыми усами. Больше всего мне запомнились походы в магазин на угол улиц Полярной и Куйбышева, которую он непременно называл Бахчиэльской. В магазине дед Максим обязательно покупал мне глазированные ржаные пряники. Я их и до сих пор люблю и, если попадаются на глаза, непременно покупаю. Вот только жаль, что они теперь не такие вкусные, как в детстве...

А еще дед Максим привез из Японии красивую морскую раковину, которую я частенько прикладывал к уху и слушал, как мне говорила мама, его дочь, шум далекого Японского моря. И я в это искренне верил. К моему рождению, а это случилось через сорок лет после возвращения деда, это почти всё, что сохранилось в нашем доме из японских подарков, которые привез он из заморской страны.

Позже, многие эпизоды жизни деда Максима мне рассказал дядя Николай, старший брат моего отца, который прожил долгую и трудную жизнь, но до столетия не дожил всего несколько месяцев. Дядя до глубокой старости умудрился сохранить уникальную память. Такую, что деталями и эпизодами из далекого-далека ошеломлял даже своих многочисленных братьев и сестер, что уже говорить про детей и племянников... Бывало, если кто-то что-то забудет из своего прошлого, то непременно скажет: "Надо бы у Николая спросить – он точно знает!"

Особенно ярко дядя описывал свои детские впечатления. Например, однажды, он с такими подробностями живописал приезд царя Николая II с семьей в Асканию Нову, что я и до сих пор удивляюсь. Как-то в дореволюционной книге, случайно обнаруженной в букинистическом магазине, я прочитал описание путешествия российского самодержца с семьей, составленное их попутчиком, и был потрясен – я уже знал больше подробностей и деталей!

Дядя, к которому я пришел поделиться впечатлениями о прочитанном, внимательно меня выслушал, лукаво усмехнулся, достал из комода ветхую шкатулку и торжественно извлек из нее маленькую серебряную царскую монетку достоинством в 5 копеек. Эта была та самая монетка, брошенная в придорожную пыль сельским детишкам где-то возле Чаплынки, одной из дочерей царя Николая. Тогда, в далеком 1913 году поднятая с земли монетка и через 90 лет всё еще хранилась в дядиных тайниках. А ведь 5 копеек в те времена, тем более для сельского мальчишки, были несметным богатством. Но вот ведь не истратил, не потерял. Всю жизнь помнил, берег, пронес через страшную жизнь, через все тяготы непростой судьбы: сквозь революции, войны, голодоморы, экспроприации, коллективизации, через все лихолетья того века, в котором пришлось ему прожить едва не от первого до последнего дня окровавленного и несправедливого века-удава-обмащика.

Мои деды-прадеды и по материнской, и отцовской линии были жителями села Григорьевка Днепровского уезда Таврической губернии. Их судьбы тесно переплелись едва не от самого основания села в 1862 году, которое было построено рядом с ногайской деревней Биюк-Чокрак. Деревня опустела не по воле жителей – за несколько лет до приезда новых украинских поселенцев.

А предки мои были не просто односельчанами, а близкими соседями – через межу. Вот потому я и знаю историю возвращения своего деда, маминого отца в родное село, да и некоторые подробности его японского пленения. Жаль, что услышал историю не из уст человека, который пережил всё это, но все-таки родного человека.

Да что там, если бы не дядя Николай, я бы никогда не узнал, что фотография, которая всегда хранилась и хранится в нашем доме с особой бережностью – была прислана дедом из Японии, из Наросино. А позже узнал, что сфотографировали деда японские "империалисты", за свои же денежки, чтобы он отослал ее домой в далекую Причерноморскую степь, чтобы родные узнали – Максим Булацан жив!

Вот ведь какие чудеса, подумает каждый, кто знает, читал, слышал, как с пленными обходились в другие времена, другие власти, иные вожди, провозглашавшие создание счастливого и справедливого общества. Именно с этой фотографии начались мои поиски подробностей и деталей жизни моего деда и, прежде, истории его пленения и чудесного возвращения.

Когда дед вернулся из Японии, моя матушка еще не родилась, хотя бабушка Лукерья Степановна, в девичестве Шерметинская, уже родила старшего сына, моего дядю Акима. Но первенец родился, когда ее суженого уже забрили в армию и отправили на войну в Манчжурию. Мама рассказывала, что дед не очень любил вспоминать про японский плен еще и по причине того, что был ранен и рука многие месяцы его мучила. А медали с крестами, которые он заслужил на войне, домашние так долго прятали по углам, подальше от советской власти, что они потерялись. А серебряная памятная японская медалька с иероглифами без сожаления была обменяна на муку во время оккупации. Немец, что жил в нашем доме на теперь исчезнувшей симферопольской улице Островского рядышком с 3-й средней школой, случайно узнал, что дед был в японском плену, и принялся выпытывать, что да как, а когда узнал, что есть медалька – таки ее выжилил. Слава Богу, что не задарма, за полмешка муки.

То, что Россия проиграла Японскую войну, в Григорьевке узнали от полицейского, который привез губернскую газетку и рассказал об этом на сельском сходе. Потом поползли слухи, что почти все, "таврические", кто остался в живых после боевых действий, попали в плен. Но от пленных никаких вестей не было. Только глубокой осенью 1904 года пришла первая весточка – семья Терлецких получила письмо. Весть о том, что оно лежит на почте в Чаплынке, принес Гнат Рыдвановский, глава большого семейства, который ездил в поселок по своим делам и случайно услышал об этом от почтмейстера, своего дальнего родственника. Старый Терлецкий уже запрягал бистарку, чтобы ехать за письмом, когда в деревню прискакал околоточный Степан Иванковский и привез таинственное послание.

Сбежались родня, соседи. Под причитания женщин, отец Франи – Томаш Казимирович после долгого колебания конверт таки вскрыл, да читать от волнения не смог. Околоточный взял письмо и по слогам, как и всякий малограмотный, принялся читать. Слушали молча, затаив дыхание. Вот так и узнали, что пленных, попавших в руки японской армии в Порт-Артуре, перевезли в Японию, где они и коротают время в специальном лагере.

Но, слава Богу, двое сельчан Франя Терлецкий и Максим Булацан живы. Письмо читали и перечитывали, чуть не до дыр, пока Томаш Казимирович его не забрал и не спрятал за иконой. Вот только было непонятно, почему письмо написал малограмотный Франя, а не Максим, который имел за спиной три класса церковноприходской школы. Семья Булацанов по этому поводу сильно волновалась, а моя бабушка Лукерья каждый Божий день ходила в церковь и ставила свечку "за здравие" своего суженого. Это уже потом все узнали, что дед был ранен в руку и писать не мог.

А через время дошли слухи, что и сын шинкаря Соломона из Каланчака – Ицык, тоже жив и в том же лагере. Хоть и еврей, но и за него в селе порадовались и помолились – всё свой, земляк. Да и парень-то неплохой – до войны, еще парубком, развозил по селам какой-никакой товар; хотя женщины и ругались, привозил и горилку, но мужики вспоминали добрым словом: не дурил, лишнего не брал, аккуратно привозил всё, что заказывали, и в срок, и был простым, не заносчивым.

А ближе к весне сам почтмейстер неожиданно привез в село два пакета из Японии. Лукерья перепугалась и долго боялась распечатать – а вдруг какие нехорошие вести. Но когда забежала соседка и сказала, что Франя Терлецкий прислал фотографию, настоящую, из Японии – бабушка конверт вскрыла и, увидев на фотографии мужа, грохнулась в обморок. Это и была та самая фотография моего деда Максима. В письме было написано, что живут они почти не тужат и даже делегацию военнопленных возили в Токио на прием к самому Микадо – японскому императору. И там, на приеме, один еврей по имени Иосиф, который еле выжил после страшного ранения (в Порт-Артуре ему руку оторвало), обратился к императору с необычной просьбой. Он попросил сделать всем военнопленным фотографии для того, чтобы дома не только знали, но и увидели, что их близкие не погибли. И что самое удивительное – просьба была выполнена, и фотографии разлетелись по всей необъятной Российской империи. А еще пленным увеличили жалование – да так, что теперь можно было купить риса и пару раз в неделю поесть до отвала. Солдаты были уверены, что такое отношение к пленным – тоже заслуга того смелого еврея.

Так я и узнал, что дед мой воевал рядом с удивительным человеком по имени Иосиф. Только фамилия храбреца мне была неизвестна, как и его дальнейшая судьба. Хотя я много раз слышал о том, что дед, когда приезжал в Симферополь, то непременно встречался со своими однополчанами, среди которых были и крымские татары, и евреи, у которых он иногда останавливался на ночлег, когда, бывало, принимали по чарке, погрузившись допоздна в воспоминания. Так было и до, и после Первой Мировой, и после революции, аж пока Красная Армия в 1920 году не перекрыла Чонгар и Перекоп. Только не знаю, был ли лично знаком с этим Иосифом мой дед Максим...

При большевиках-коммунистах всё изменилось, и люди стали, вроде бы, другими. Даже если и делали что-то: куда-то ехали, с кем-то встречались, о чем-то гутарили, что-то обсуждали, то тихонько, шепотом. Я уверен, что нельзя было не говорить о том, что красные всех своих пленных белых офицеров и рядовых, в основном своих, русских, безжалостно расстреляли. Но народ об этом помалкивал, особенно те, кто пережил другое отношение к военнопленным. Старались поменьше болтать, а позже и меньше думать.

Перед Второй Мировой дед Максим, пережив страшный голод 33-34 годов в Григорьевке, переехал жить в Симферополь, к моим родителям. И перестрадал, едва пережил еще один ужас – фашистскую оккупацию, когда в 1941-м расстреляли всех евреев и крымчаков, а значит, и его побратимов по японскому пленению. Во рву за городом по дороге на Николаевку в 1944 году был расстрелян и первенец деда, мой дядя Аким Максимович...

А тогда... В ноябре 1905 года в Токио был подписан договор об обмене пленными, и бедолаг партиями стали отправлять домой – пароходами до Владивостока, а потом поездами по домам.

Поздно ночью подошел пассажирский состав к станции. Из поезда вышли несколько человек, обнялись, попрощались: одни вернулись в вагон, чтобы ехать дальше домой в Крым, другие

разошлись в разные стороны. А четверо, среди них и мой дед, зашагали, как было предписано, мимо родного села в сторону Чаплынки. Только к утру доплелись они до городка, изрядно вымотавшись, но в полицейской управе их тепло, как героев, встретили. Полицмейстер обнял и расцеловал каждого и долго тряс руку. Потом наскоро накрыли стол, налили по чарке, накормили, выдали какое-то копеечное, но всё же пособие, посадили на полицейскую бричку-линейку и повезли в Григорьевку. Ицык ехать отказался – хотелось поскорее домой в Каланчак, в другую сторону, к своему большому семейству. А вот второй еврей-побратим, которому было далеко пешим ходом топать за Армянский

Базар, за Op-Капы, за Перекоп, аж в Ички (теперь Советское), поехать в село согласился. Мол, отдохну, а уж потом и домой.

К их приезду в Григорьевке возле костела собралось всё село. Играл духовой оркестр, которого отродясь никто не видел. Оказывается, пока им наливали, полицмейстер послал на пожарных бричках с околоточным оркестр чаплынской пожарной команды с приказом собрать всё село и под колокольный звон – и церкви, и костела – торжественно встретить героев. Дед мой был православным, а Терлецкий – католиком, а значит, встречать надо под оба колокола.

Прошло много лет. Я и сам стал дедом, а на малую родину прапрадедов своих внуков всё никак не свожу – в Крым приезжают только на каникулы, им всё больше море подавай или горы. Но я им уже рассказал, точнее, пересказал и то, что помнил от деда Максима, и от дяди Николая. И о том, как японцы их провожали тепло и с почестями. А те, кто не истратил все деньги на дополнительную к скудному рациону военнопленного еду, покупали сувениры и подарки своим близким. Вот так японские вазы, какая-то стеклянная игрушка и диковинная морская ракушка попали вначале в Григорьевку, а потом и в родительский дом в Симферополе.

Рассказал я своим внукам, как героев встречали в Чаплынке, а потом и в родной Григорьевке. Рассказывал и пересказывал для того, чтобы понимали они, что надо бы забыть навсегда всё то, что было потом; потом, когда за плен не только судили-позорили-проклинали, но часто и расстреливали как предателей, забыв страдания, подвиги и заслуги, размазав в лагерную грязь...

Несколько лет назад в разговоре с Александром Глубочанским, которого я знаю с детства, узнал, что он хлопочет со своими соратниками и друзьями об установлении в Симферополе на доме, где некоторое время жил некто Трумпельдор, памятной доски. Оказывается, один из тех, кто стоял у истоков создания государства Израиль, тот, кто заложил основы Вооруженных Сил этого государства, жил в Симферополе тогда на улице Приютненской, а сегодня Пушкинской.

Выслушав Александра Давидовича, я никак не связал это событие с судьбой моего деда, хотя на доске было выбито, что звали этого человека Иосифом и был он полным Георгиевским кавалером, и героем Японской войны. Но ведь не связал. А в этом году летом свела меня судьба в кафе на улице Горького в Симферополе с друзьями, посвященными в судьбу Трумпельдора. Слово за

слово, в непринужденной беседе между чашечкой кофе и бокалом вина, я и узнал историю этого человека. И как прозрение, как невероятное озарение, передо мной всплыла та старая фотография, сохранившая образ моего деда в плену, в далеком японском городе Наросино.

Вот ведь чудеса, если бы не Трумпельдор, если бы не его просьба, обращенная к самому императору Японии, ни я, ни мои внуки никогда бы не узнали, как же выглядел мой дед, солдат Максим Булацан. И может быть, и оборвалась связь времен, поколений, человеческой памяти, единая бесконечная цепочка человеческих судеб... издревле к нам и дальше, дальше в будущее.

И если кто-то скажет, что это такая мелочь, то я непременно с глубокой обидой отвечу – это не так; никто, не знает какое, пусть и самое крошечное семя, вброшенное в землю доброй и счастливой рукой, породит побег, из которого вырастет могучее дерево...

Этой осенью, в день смерти деда, я отнес на его могилу на нижнем Абдальском кладбище Симферополя, где покоятся все мои близкие: и отец, и мама, и бабушка Лукерья.., ту старую фотографию солдата Максима Булацана, которую он прислал из лагеря военнопленных. А еще я положил на могильную плиту несколько распечатанных из Интернета фотографий тех, кто был рядом с ним там, в Наросино. Мне кажется, что они наверняка были знакомы – воевали вместе, несли все тяготы лагерной жизни, а потом жили на одной земле, в одном городе...

Я выпил за упокой моих предков и налил им всем, и покрыл стопку коркой ржаного хлеба и зажег свечу – Царство Небесное...

И низкий поклон, многие годы безымянному для меня храброму солдату Иосифу!

Симферополь, ноябрь 2010 г.