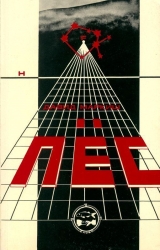

Текст книги "Пёс (Роман)"

Автор книги: Давид Маркиш

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)

– Нет! – решительно отверг Сеня, разом гася Андреевы рассуждения. – Будущее надо брать голыми руками – вот так! – он показал – как: резко взмахивая руками и словно бы подгребая к себе дымный и теплый воздух комнаты. – А прошлое мне лично не мешает: оно рук не тянет.

– А – душу? – тихонько, как бы и не Семена вовсе, спросил Захар.

– Что – душу? – расслышал, однако, Семен. – При чем тут душа-то? Мы – о серьезных вещах, а ты со своей душой.

– Мальчики, мальчики! – шагнув к столу, вошла в разговор Вера, хозяйка. – Ну, что вы спорите? Налейте лучше!

– Правда, – сказал Вадим. – А вы, – он взглянул на Сеню Повольского, – вы чем занимаетесь?

– Я врач, – сказал Сеня и вновь погрузил лицо в ладонь, как в намордник.

– Зубной, – со сладкой полуулыбкой дополнил Андрей Мещеркин. – В лавке на Мексико-плац дергает зубы туркам и югославам. Без патента и без наркоза.

Сеня не пошевелился, как будто речь шла о другом человеке – его тезке.

– Ну и что ж, что без патента! – с достоинством отвела удар, нацеленный в мужа, Ира из своего кресла. – Зато у нас очередь вон какая! Потому что мы людей жалеем, не как эти тут…

– Ах, оставь! – подала раздраженный голос Катя Мещеркина. – Наркоз вы жалеете.

– Вот и не наркоз! – возвысила голос и Ира. – Мы полцены берем, если хочешь знать!

– Четверть, – не подымая глаз, дал справку Мещеркин. – Больше не платят.

Тихонько поднявшись со стула, Вадим пошел бродить по комнате. Никто не проводил его взглядом, и никому не было до него дела. Он постоял немного в углу, вглядываясь в темную, золотисто мерцающую изнутри икону над лампадкой, потом перешел к другой, украшавшей стену – яркой, многофигурной. Обогнув комнату по периметру, он остановился перед живописным триптихом «Крещение Иегошуа а-Ноцри», работы хозяина. Иисус был изображен на картине в потертых джинсах хипника, слева на него смотрели волки, а справа – овцы. Русские галки с яростными человеческими глазами летели над Иорданом.

Недоверчиво прищурившись, Вадим миновал триптих и, подойдя к установленной на красных кирпичах книжной полке, взял с нее неожиданно там оказавшийся гуцульский печной изразец. Всадник в зеленых штанах глядел с изразца, всадник с коричневой пикой, в нелепой и прекрасной шляпе с высокой тульей. Всадник радостно улыбался чему-то, а лошадь, напротив, была строга. Художник использовал только два цвета – зеленый и коричневый, и этого было достаточно. Зеленые цветы росли возле коричневых копыт лошади, и коричневые бабочки летали вокруг высокой шляпы всадника.

– Красивая штуковина, – сказал Вадим подошедшему Захару. – У него хорошее настроение, у этого всадника. А у лошади – скверное.

– Если бы лошадь ехала на всаднике, – сказал Захар, разглядывая изразец, – то все было бы как раз наоборот. Но – каждому свое.

– Да, – согласился Вадим Соловьев. – Вот это и паршиво, что каждому – свое.

– Ну, не знаю, – наморщил лоб Захар. – Что можно этому противопоставить? Счастливую судьбу? Или революцию?

– Ничего, – сказал Вадим, с сожалением кладя изразец на место. – Нравится, не нравится – спи, моя красавица… Слушай, Захар! А Мишка Гурарий – он, что, всерьез? – Вадим кивнул на икону. – На стену ведь нельзя вешать.

– Я думаю, что это неважно, – посерьезнел Захар. – И, потом, ведь это дело совести. Не то что на том свете кому-то там придется жариться на сковородке – в это я не верю. Но, если в таком деле обмануть, то на этом свете будет тебя жечь до самой смерти.

– Наказание? – поднял брови Вадим Соловьев.

– Нет, – сказал Захар. – Совесть.

– Смотря когда начнет жечь, – взвесил Вадим. – Может, за день до смерти только начнет.

– Вот в том-то и дело! – тихо и жарко сказал Захар. – Пусть даже за час. Но ведь никто не знает, когда придет смерть – через час, или через год. А если даже и через час – и ты это чувствуешь, угадываешь каким-то странным образом – так предсмертный час промучиться совестью, – это ведь хуже не придумаешь.

– Ладно, – кивнул Вадим. – Пусть Мишка Гурарий об этом думает… А ты вот говоришь – смерть, и если ее почувствовать. Ты, например – чувствуешь?

– Чувствую, – с готовностью отозвался Захар.

– Ну, и что? – спросил Вадим. – Как?

– Я не знаю, где я умру и как это произойдет, – немного откинув голову и глядя на Вадима из-под полуприкрытых век, сказал Захар. – Да это и ни к чему… Но меня дотянет лет до семидесяти пяти-восьмидесяти. И умру я тихо, ночью. Во сне.

– Неплохо… – пробормотал Вадим. – Это неплохо… Я, черт дери, ничего такого не чувствую. Но я и не хочу: боюсь. Это дело не мое.

– Вот видишь, – сказал Захар. – Ты сам говоришь, что это не твое дело. Это – его дело.

Вадим Соловьев досадливо поморщился: Катя Мещеркина заговорила громко, почти крикливо:

– Нет, вы только себе представьте! – сказала Катя и задумалась на миг. – Вот сейчас, в эту самую минуту какой-нибудь пастух по имени Ганс абсолютно счастлив и доволен. У него есть все.

– Что именно? – по-деловому справился Сеня Повольский.

– Ну, все необходимое для счастья! – не задержалась Катя с ответом.

– Абсолютно счастливы и довольны могут быть только дебилы, – буркнул Вадим Соловьев и, шагнув, оседлал свой угловой стул.

– Вот, все же, странно! – подойдя к Вадиму и наклонившись к его плечу, сказал Миша Гурарий. – Сидим в Вене, разговариваем о каких-то пастухах…

– Знаешь, мне тут не нравится, – сказал вдруг Вадим, с тоской наблюдая за тем, как Вера топит в чашках с кипятком заварочные пакетики. – Как в предбаннике: ни холодно, ни жарко.

– Да-а… – неопределенно протянул Миша. – А мы уже, вроде, начинаем привыкать… Ты куда хочешь – в Париж, в Штаты?

– Не знаю, – пожал плечами Вадим. – Мне, в общем-то, все равно. В Париж, наверно: там журналы, печататься можно.

– Прямо в Париж отсюда не пустят, – со знанием дела ознакомил Миша. – Только через Рим. Италию посмотришь: Флоренция, Венеция. И денег платить не надо – тебя везут, ты едешь.

– Липа! – строго поправил Сеня Повольский. – Это липа. И зря ты, Миша, эту липу людям рассказываешь… Во Флоренцию и Венецию поехать – пятьдесят долларов, а коммерческий рейс в Неаполь – двадцать долларов.

– Что это – коммерческий рейс в Неаполь? – брезгливо спросила Катя Мещеркина и серебряно блеснула в темном омуте кресла.

– Такой рейс… – не дал объяснения Сеня и взглянул на Катю Мещеркину озабоченно и немного раздраженно, как взглядывает неимущий и, быть может, даже несытый человек на розовую, в серебристой шкурке семгу в щедро освещенной витрине.

Катя выдержала этот взгляд с совершенным спокойствием, как если бы смотрел на нее не киевский зубной врач Сеня Повольский с Мексико-плац, а его немигающее изображение из песчаника или гипса.

Установилось тягостное, хотя и несколько напряженное молчание. Сидя в своем углу, Вадим Соловьев наблюдал за происходящим в гостиной словно бы из коридора, или из другой комнаты, или даже с улицы, через окно, никем незамеченный; им и не интересовался никто. Переводя легкий взгляд с серебристой Кати на озабоченного Сеню, с лупоглазого Гурария на Андрея Мещеркина, он остановился, наконец, на Мыше. Она сидела вдалеке от Захара, на другом конце комнаты, справа от Вадима. Она сидела как на сцене – в кругу света, падавшего из большого, накрытого то ли драным, то ли дырчатым платком абажура высокой напольной лампы с изогнутой шеей. Абажур свешивался с шеи, зеленая шелковая бахрома платка шевелилась. В кругу света Мыша уложила длинные плавные руки на колени и сидела совершенно неподвижно, глядя перед собой и чуть вниз. Взгляд ее приходился на боковину кресла с помещенной в нем серебристой Катей Мещеркиной, но не задерживался там, а проходил насквозь и упирался то ли в пол, то ли в угол двери, рядом с которой стоял, привалившись плечом к косяку, Захар Артемьев. Вадим с удовольствием глядел на Мышу – на ее прямые узкие плечи, на ее руки на высоких коленях. Сидя в тепле, в стороне от этих людей, занятых своими делами, Вадим ни о чем не желал думать: ни о Вене, ни о Риме, куда ему предстояло ехать по пути в Париж, ни даже о Мыше, на которую он смотрел с удовольствием.

– Не делайте глупостей! – услышал он требовательный голос Сени Повольского. – Не меняйте доллары на шиллинги! Зубами держите доллары, зубами!

Этот призыв был обращен к Мише Гурарию или, быть может, к Захару с Мышей. Мыша взглянула, наконец, на Вадима и усмехнулась виновато.

– Ах, оставь, честное слово! – выкрикнула Катя Мещеркина. – Вечно ты со своими долларами… Я – венка, понимаешь? Венка! Хотя бы сегодня! Я иду в кафе и плачу за кофе шиллингами, а не долларами. И мне нравится этот толстозадый Крайский не потому, что он живет в Вене, а потому что я живу в Вене.

– Он, все же, еврей – а добился такого положения, – одобрила Крайского Ира. – И он, говорят, совсем нищий, живет на одну зарплату.

– Зарплата зарплате – рознь, – заметил Андрей Мещеркин и тонко улыбнулся.

Вадим медленно поднялся со своего стула, прошелся по комнате и остановился за креслом Мыши, за массивной тяжелой спинкой.

– Послушайте! – сказал Вадим, ни к кому в отдельности не обращаясь. С силой проведя ладонью по голове, он пригладил волосы и словно бы приготовился произнести речь с трибуны. – Слушайте, делайте глупости! Кто сказал, что нельзя этого? Ведь так с ума можно сойти!

Снизу, из кресла, Мыша смотрела на него тепло. Что за имя – Мыша!

Вадиму не хотелось отходить от кресла, от запрокинутого к нему лица Мыши. Все ждали от него еще каких-то слов, еще чего-то – Мещеркины, Гурарий, Захар у двери. Ему расхотелось говорить. Он неохотно снял руки с залосненной спинки кресла, поплелся в свой угол.

– Может, потанцуем? – сказала Ира Повольская и одернула платье, собираясь подняться с кресла. – Поставь, Верка, что-нибудь, а то, правда, скучно.

Возвращались в первом часу, впереди шла Мыша, за ней Захар с Вадимом. Прямая широкая улица была пуста, и какой-то поздний гуляка, процокавший по мерзлому асфальту далекого перекрестка, только подчеркнул эту сонную пустоту.

– Люди быстро меняются, – словно бы угадав Вадимовы мысли, сказал Захар. – Здесь у всех свои заботы: визы, доллары. Или вот зубы дерут без наркоза.

– Ну уж, у всех… – замедлил шаг Вадим. – А вот, скажем – у тебя?

Не обернувшись, легко хмыкнула расслышавшая Мыша.

– А что я? – переспросил Захар. – Я живу – и все. Нам с Мышей хорошо здесь.

– Доллары тебе не нужны, – вовсе остановился Вадим Соловьев, – Россия тоже не нужна. Так?

– Совдепия не нужна, – мягко поправил Захар. – Да и Вена-то не нужна. Не все ли равно, как это называется: Вена, Париж или какая-нибудь там Филадельфия… Главное, что вот мы идем с Мышей домой, и никто нам не мешает жить, и мы никому не мешаем. В конце-то концов, не все ли нам равно, что тут кругом, – Захар повел длинной рукой в коротком рукаве, – кто это все строил: Франц-Иосиф, Корбюзье или какой-нибудь Смит! Нам-то что? Все равно, это все не наше, это как в магазине – и нашим, слава Богу, не будет никогда.

Вадим вспомнил старенькую «Спидолу», сводку погоды.

– А Андрей Мещеркин… – начал было Вадим.

Захар обезоруживающе пожал плечами – он, мол, Захар, за Андрея Мещеркина не ответчик, у каждого человека и голова своя, и душа своя.

– Тут, в эмиграции, советы никому нельзя давать, – подошла Мыша. – Все равно не станут слушать, только обидятся: не лезьте не в свои дела! А разговоры все об одном и том же: какая же это свобода и справедливость, если у какого-то герра Пупкина дом с гаражом и с мерседесом, а у меня даже на кофе нет, хотя герр Пупкин ничтожество и ничего в жизни не понимает, а я все понимаю и такое видал, что мало кому здесь приснится. А если кому и рассказывать – так денег за это не платят и даже не верят.

– Вот, например, что в России одеколон пьют, – улыбнулся замерзшими губами Захар. – Никто не верит!

– Ну, это мелочь! – отмахнулся Вадим. – А, впрочем, почему ж не верят, если это правда? Ведь не уговаривают же их, что мы там сапоги варим и едим!

– А потому что им это все до лампочки, – сказала Мыша. – Одеколон, сапоги… Они послушают – и дальше идут.

– Ну, пошли, – сказал Захар. – А то холодно.

– Морозит, черт, – поежился Вадим. – А в Риме – тепло?

– Ну, теплей, конечно, чем здесь, – прикинул Захар. – Да ты поживи недельку – привыкнешь! И весна скоро.

– Не привыкну, – буркнул Вадим. – Противно как-то.

– Не уговаривай, Захар, – Мыша взяла мужчин под руки, пошла посредине. – Жалко, что вы не хотите здесь остаться, правда, жалко. А то мы думали – вот, приехал человек, теперь будем вместе. Не то, что нам тут одиноко, но… Понимаете?

Вадим промолчал, с беспокойством чувствуя маленькую цепкую ладошку у своего локтя.

– Понимаете, – продолжала Мыша, – вы нам с Захаром очень понравились. Ну, что тут такого, Захар, если это правда? Вы ведь сами слышали – тут только и говорят о чужих деньгах да о том, что у кого в кастрюле варится. Но если вы чувствуете, что должны ехать – лучше езжайте. У Захара знакомые есть в Фонде, они могут помочь перебраться в Рим. Бог даст, увидимся когда-нибудь.

– Грустно как, – вдруг посветлел Вадим Соловьев. – Хоть напейся.

– Ну и напейтесь, – сказала Мыша. – Вот тут за углом можно еще купить. Я картошки отварю, все равно спешить некуда.

Стоя у вагона «Вена-Рим», Вадим впервые в жизни не погонял тяжкое время вокзального расставания: до отхода поезда оставалось еще несколько минут, и Вадим с благодарностью и с удивлением думал о том, что Мыша и Захар пришли проводить его. Ему было радостно и легко представлять себе, как вот сейчас он им скажет: «Ребята, пошло бы оно все к черту – я остаюсь с вами!» – потому что он знал, знал точно, что через несколько минут поезд увезет его отсюда… Но какие золотые ребята!

Немного волнуясь, он думал о том, что вот сейчас он, наверно, поцелует Мышу. Захара и Мышу.

Он был смущен и растроган, когда Мыша, коснувшись прохладными губами его щеки, быстро его перекрестила.

4

ЭТОТ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ВЕЧНЫЙ ГОРОД РИМ

Индус на римском вокзале так понравился Вадиму Соловьеву, так обрадовал его своим совершенно нежданным присутствием, что Вадим как-то сразу, в миг утратил интерес и к пиниям, о которых он читал и которые представлялись ему замечательными, и к Форуму, который он намеревался осмотреть в первый же день по приезде. Ему хотелось сесть рядом с индусом на мраморную лавку и просидеть два-три часа, может быть, до самого вечера. Для этого индуса – Вадим был в этом восторженно уверен – время не имело никакого значения, а Форум с пиниями и подавно. Да и Рим, вечный город Рим был здесь совершенно ни при чем: индус, как видно, чувствовал себя ничуть не моложе Рима, и вечность этого города нисколько его не занимала. Точно так же мог он сидеть на другой лавке, в другом городе – даже в Киеве, в вонючем тепле вокзала. Да-да, обязательно вокзала.

Но прежде о тепле. Вадим Соловьев погрузился в него, шагнув из вагона на перрон – в легкое, приятное тепло, напомнившее ему Крым, раннюю весну на его южном берегу. Сердце не защемило у Вадима от этого воспоминания – просто Рим сразу, с первого шага сделался ему близким, почти родственным; хотелось говорить с ним «на ты», разведочно похлопывать по плечу. Отсюда, с солнечного перрона, Вена казалась Вадиму противной старушенцией с фарфоровыми вставными зубами.

А старый индус сидел на мраморной лавке, чуть наклонив к груди патлатую седую голову. Он был одет в потрепанный европейский костюм, темный, явно с чужого плеча. Смуглые руки с узкими, хрупкими запястьями далеко высовывались из коротких рукавов пиджачка, а голова казалась непомерно большой на узких плечах. Индус глядел на снующих взад-вперед людей совершенно безучастно, и невозможно было даже предположить, зачем он здесь сидит и чего ждет. Может, он привел сюда за руку энергичных Рема и Ромула, они занялись здесь своим делом, а старик сидит себе на лавке и терпеливо ждет, когда это все кончится… Он не выглядел больным, этот старик, хотя и смотрел безучастно, в одну точку.

Вадиму Соловьеву ни о чем не хотелось расспрашивать старика, да и на каком бы языке он стал его расспрашивать. Ему хотелось заварить для него чай и молча угостить его чайком, вот хотя бы тут же, на лавке. А старик, словно бы заподозрив неладное, медленно поднялся на ноги и, шаркая своими разбитыми чунями, поплелся в подвальный этаж вокзала. Он брел, как по золотой песчаной тропинке, по сияющему мраморному полу, мимо аккуратно выпирающих из стен исторических камней с объяснительными надписями. Вадим следовал за ним, волнуясь: вот сейчас старик с шоколадными глазками встретит свою старуху в сари, и они потащат куда-нибудь свои тюки и мешки, и это будет очень неприятно, потому что все сразу выяснится с этим индийским стариком в городе Риме. Жалко, что он не привел сюда за руку Рема и Ромула.

Тем временем индус дотащился до свободной лавки и бочком на нее опустился. Эта лавка ничем не отличалась от той, на которой он сидел этажом выше – черная мраморная лавка, никак не предназначенная для долгого сидения и отдыха. Старик уселся в той же позе – сгорбившись и немного опустив голову, и глядел на вокзальных людей по-прежнему безучастно, как бы из другого, древнего мира. Ничего не изменилось в старом индусе, и было непонятно, зачем он оставил старое место и с какой целью приволокся сюда, в подвал. Вадим увлеченно огляделся: может, все это ему показалось, и старик продолжает сидеть, где сидел? Но подвальный этаж с его глухими стенами и выпирающими камнями вовсе не походил на тот, верхний. Старик, значит, спустился. Стоя сбоку от лавки, Вадим Соловьев вдруг догадался, что индус просидит здесь две-три сотни лет, а потом подымется и, волоча чуни, вернется в верхний зал. Так оно должно быть.

И, полюбив старика-индуса, Вадим Соловьев пошел к выходу из вокзала. Он готов был уже полюбить и Рим, и только чрезвычайные обстоятельства смогли бы отвратить его от этой любви.

Риму следовало прощать его слабости, в Риме Вадим Соловьев готов был, не морщась, выпить чашку кофе вместо цейлонского чая. Неизвестно отчего – но приятно было сидеть в чистом кафе, за маленьким столиком, где-нибудь в уголке, и гадать о людях, проходящих за широким окном: кто они, куда идут, зачем. Приятно было вспоминать о Захаре и Мыше, о том, что они непременно увидятся – хорошо бы здесь, в Риме, а ночевать можно будет всем вместе в Остии, в комнатке, которую Вадим снял и в которой он появлялся только поздно вечером, возвращаясь из Рима. Приятелей Вадим себе не завел – эмигранты оказались народом суетным и нервным, большую часть времени они проводили на базаре, торгуя вывезенным из России жалким барахлом: рыболовными крючками, матрешками, какими-то сверлами. Обсуждали они в основном ход торговли, отвлекаясь лишь затем, чтобы поговорить о канадских или новозеландских визах. Вадим даже немного гордился тем, что ни с кем не подружился и одинок; он хранил верность Мыше и Захару.

В кафе у вокзала было почти пусто. Официант, праздно постояв у стены, ушел в кухню. Сидя на самом краешке стула, Вадим откинулся на спинку и вытянул ноги под столом. Он глядел на дверь, и дверь отворилась, и в двери появилась большая грязная собака, глядящая исподлобья. Вадим живенько выпрямился и подобрал ноги, чтоб удобней было вскочить, если понадобится. Но грязная собака лениво оглядела Вадима, а потом подалась в сторону, пропуская нищего в обвислом драном плаще и в белой шляпе, за ленточку которой было заткнуто несколько куриных перьев. Красные винные пятна не сплошь покрывали бесформенную тулью и жеваные поля шляпы.

Войдя, нищий подмигнул Вадиму и швырнул на землю, по ту сторону порога, небольшой мешок, нечто среднее между рюкзаком и котомкой, и нищая собака сразу же легла возле мешка и положила на него свою грязную лобастую голову. А нищий, легко шагнув к ближнему столику, взял с блюдечка два сахарных пакетика, разом оторвал уголки и, запрокинув голову, ссыпал в рот сахарный песок. Хрустя песком, он протянул руку к соседнему столику – там стоял недопитый стакан воды, схватил стакан, проглотил воду, а вторая его рука уже выуживала из блюдечка два новых сахарных пакетика, и он, не успев еще поставить стакан на место, оторвал зубами бумажные уголки и, держа руку немного на отлете и встряхивая пакетики, поймал раззявленным ртом сахарную струю и зажевал, захрустел. Глотать сухой песок было непросто.

Вадим Соловьев глядел на нищего с восторгом: какой, однако, артист! С каким чувством собственного достоинства он подмигнул ему, Вадиму, с порога, прежде чем приняться за дело! Вот он, действительно, как настоящий артист, живет сегодняшним днем – в карман ничего не тянет, не припасает, хотя украсть десяток пакетиков и потом сожрать сахар в тихом месте куда проще, чем здесь давиться песком.

Тем временем нищий, не приближаясь к кухонной двери, переходил от стола к столу в поисках кофейных опивков или глотка воды. Нищему было лет шестьдесят или немногим больше. Он был явно возбужден – то ли от вина, то ли по причинам склада характера. Он крал сахар как бы шутя, как бы играя – но жевал хищно и жадно. Для удобства глотания он поводил, подергивал головой, и его большой мясистый нос двигался, а глаза из-под сосредоточенно сдвинутых седых бровей оглядывали посетителей кафе вполне доброжелательно. Треугольный кадык нищего двигался по морщинистой шее рывками, как испорченный лифт.

Нищий как раз вскрывал очередную пару пакетиков, когда в зал из кухни вошел официант. Остановившись у стеночки, официант угрюмо рассматривал нищего и бормотал что-то себе под нос, покачивая головой; он не спешил бросаться на нищего и выталкивать его.

А нищий решительно, но без суеты подался к выходу и исчез за дверью, и видно было, как его собака взяла зубами мешок и понуро затрусила с поноской.

Вадиму Соловьеву было стыдно: он не дал нищему свое кофе запить песок, он не предупредил его, когда вошел официант. Высыпав мелочь на блюдечко и взглянув на официанта дерзко, Вадим вышел на улицу. Нищего нигде не было видно, и Вадим почувствовал облегчение: ему не хотелось глядеть в глаза человеку, которому он мог, даже должен был бы помочь – и не помог ничем. Журя себя за это чувство облегчения, Вадим брел под колоннадой вдоль обшарпанных стен и витрин сувенирных лавок. Вот, не помог хорошему человеку, а теперь еще и радуется. В Москве помог бы. Запад этот, наверно, так действует, правильно люди говорят: вчера еще помог бы, а сегодня уже не помог. И как только не совестно! В том-то и беда, что не совестно.

Пустой ты человек, вообразил о себе Вадим Соловьев. Вот, сидишь себе в Риме, вместо того, чтобы что-то делать, писать каждый день, в конце концов. А еще Захара осуждаешь с Мышей. Ну, положим, без Мыши – с нее какой спрос. И вообще, оставь Мышу… Да и Захар знает, чего хочет: чтоб дождь шел, или чтоб солнце светило. Один ты ничего не знаешь и ничего не можешь сделать; и поэтому мне жалко тебя… Но этого еще мало: в этой вонючей Вене ты хотя бы мучился оттого, что ничего не можешь сделать, а здесь, в Риме, не мучишься или вот предал человека, нищего. Ты живешь как трава: тебе тепло – значит, тебе хорошо. Потом пройдет корова и обольет тебя жидким дерьмом; ты просто дерьмовая трава. Почему ты не пишешь «Круглую площадь», идиот? Вот как дам тебе сейчас по харе! Как дам по харе – уши отлетят. Кто это так говорил – «уши отлетят»? Кто ж это был? Надо записать, чтоб не забыть… Вот-вот, ты только записываешь, а ничего не пишешь. А для кого писать-то? Для этого зубного врача, который зубы без наркоза тащит! Или для князя Мещеркина? Так он лучше немецкую газету будет вверх ногами держать, чем читать по-русски: венцы по-русски не умеют. «Пиши, пиши»! Ты слабак и идиот, вот что я тебе скажу. Ты ведь вот не хотел встретить свободного нищего человека, после того, как ты, в сущности, его предал: боялся, чтоб неприятностей морального характера самому себе не причинить. Это все не так просто, черт тебя побери! Потому что вот так же точно ты боишься думать о том, что писать тебе – не для кого. Кто здесь знает твои «Мощи»? Никто. А там – знали. Эх, если б в Риме жили одни москвичи, вот было бы здорово! А то живут какие-то Робики-Бобики. Нищий, правда – старик замечательный.

И Вадим Соловьев, действительно, почти что обрадовался, когда, не доходя вокзала, в колоннаде, чуть не наступил на нищую собаку, лежавшую посреди дороги, положив грязную голову на мешок. Вадим вскрикнул от неожиданности и от отвращения к собаке, и собака, быстро взмахнув сильною лапой, окарябала его. Подавляя рвотные спазмы, Вадим отошел к колонне и прислонился к ней. Собака вызывала в нем ужас пополам с отвращением – как змея или земноводное существо. Она нагло и грозно валялась против входа в сувенирную лавку, в витрине которой густо насыпаны были кресты и пробочники в форме кормящей волчицы, а нищего не видно было. Косясь на собаку, но не глядя открыто в ее сторону, чтоб она не зарычала и не бросилась, Вадим Соловьев ждал. Нищий показался из сувенирной лавки, держа за уголок почтовую открытку. Вадим напряг зрение и к изумлению своему и радости обнаружил на открытке изображение Папы в алой атласной чеплашке. Вадим Соловьев был растроганно благодарен нищему за то, что на открытке был изображен Папа. А нищий, оглядевшись и не найдя подходящего места, беззаботно подошел к своей собаке, опустился на корточки и, положив открытку на собачий бок, достал карандаш и принялся что-то обдумывать и писать. Этот нищий, как видно, не любил откладывать возникающие по ходу жизни дела на потом. Вадиму очень хотелось узнать, что и кому писал нищий на почтовой открытке с изображением Папы.

Закончив писать, нищий удовлетворенно оглядел открытку с обеих сторон, а потом заметил Вадима Соловьева у колонны и подмигнул ему – то ли оттого, что узнал его, то ли по привычке подмигивать людям.

– Эй, амиго! – окликнул Вадим Соловьев, видя, что нищий поднялся на ноги и собака его тоже поднялась на ноги и угрюмо взяла поноску.

Нищий обернулся на зов как бы досадливо – вот, стоит у колонны какой-то незнакомый человек и мешает его, нищего, планам, – но, мельком оглядев Вадима, приподнял над головой шляпу с прямо торчащими куриными перьями. Вадим шагнул от колонны, с опаской глядя на собаку. Заметив Вадимовы сомнения, нищий что-то проговорил, а потом замахал руками, показывая тем, что собака совершенно ручная и бояться ее не надо. Для наглядности нищий даже сунул в рот пальцы и слегка прикусил их, – собака, мол, держит мешок, пасть ее занята.

Зыбкое знакомство следовало укрепить, и Вадим, улыбаясь шире естественного, указал, настойчиво потрясая рукой, на вывеску ближайшего ресторанчика. Нищий, казалось, был озадачен приглашением. Он наново, оценивающе оглядел Вадима Соловьева с головы до ног; спустившись до скороходовских Вадимовых ботинок, он остановился на них, прищурился раздумчиво и несколько раз прищелкнул языком.

– Американо? – подняв взгляд, с сомнением в голосе спросил нищий.

– Русо! – почему-то радостно сообщил Вадим Соловьев и добавил, указывая пальцем в нищего: – Итальяно! Вот так, ядрена палка… Ду ю спик инглиш? По-английски можешь?

– Поко-поко, – сказал нищий и вздохнул.

– Ресторан! – сказал Вадим и снова указал на вывеску. – Ресторан – понял? Пить, есть! – и он энергично задвигал челюстями, как бы жуя и глотая.

Нищий согласно покивал головой, а затем старательно вывернул пустые карманы своего плаща.

– Это все ерунда, – утешил нищего Вадим Соловьев. – С каждым человеком может случиться. – Он выудил из заднего кармана тощую пачечку денег, лир и долларов, и показал нищему. – На обед хватит.

Вадим вдруг почувствовал сильный голод, ему захотелось немедленно, сейчас же сесть за стол, вдумчиво заказывать, ревниво следить за официантом – кому несет, деятельно разливать вино и вкусно жевать, жевать и глотать розовое мясо, рассыпчатую картошку и мягкий хлеб, пропитанный густой подливкой.

За столом, покрытым клетчатой домашней скатертью, нищий сидел молча и только подмигивал Вадиму Соловьеву. Вадима смущало и раздражало это подмигивание, оно требовало ответного подмигивания либо дурацких улыбок, а английских слов недоставало Вадиму, чтобы завести приятельский разговор. С этим затянувшимся перемигиванием и молчанием следовало кончать, и Вадим, поерзав на стуле, снова извлек из кармана свою денежную пачечку и, разделив ее на глазок, половину придвинул к руке нищего. Нищий пожал плечами, подмигнул и, пересчитав, опустил деньги в карман плаща. Потом он снял шляпу в винных пятнах, положил ее рядом с собой на стул и долго говорил что-то по-итальянски. Вадим слушал нищего напряженно, как слушают трудную музыку. Ему хотелось поскорей начать пить, он знал, что вместе с опьянением придет легкость, и дружба с нищим сделается прекрасной и замечательной.

И, действительно, после первой бутылки вина нищий попросил граппы. Вадим того и ждал – чтобы его новый итальянский товарищ, сидящий с ним в этом кабаке и переводящий на него время вместо того, чтобы побираться или ссыпать в рот сахарный песок, о чем-нибудь попросил, а Вадим сразу бы сделал: ну, захотел бы съесть еще порцию этих штук с начинкой или поменять на память свой плащ на Вадимову куртку. Нет-нет, Вадим Соловьев и не думал о том, что расплачивается за свое маленькое предательство – он, действительно, испытывал к нищему почти родственные чувства. Да и нищий, хватив вонючей граппы, перестал, наконец, подмигивать и, трудно извлекая из памяти английские слова, спросил, помогая себе руками:

– Что ты делаешь? Турист? Студент?

– Писатель я, – сказал Вадим и даже покраснел от удовольствия, от какого-то глубинного, тайного удовлетворения. – Эскритор. Книжки пишу.

Он был признателен нищему за этот вопрос, за интерес случайного милого человека к тому, чем он, Вадим Соловьев, занят на земле.

– А, эксриторе… – удовлетворился нищий. – Рим – хорошо?

– Гениально! – искренне определил Вадим. – Просто гениально!

– Ты не знаешь, что такое Рим, – угадал нищий. – Я – знаю. Я тебе покажу.

Вадим любил слоняться по улицам без цели, просто так. Разглядывая старинный дом, случившийся на его пути, Вадим не дивился его возрасту или славе – а с почтением думал о каменных стенах, пропустивших внутри себя многие поколения людей, о том, кем были эти люди, и как они сидели здесь по вечерам при светильнике, как уходили отсюда на войну, и как возвращались или не возвращались. Ему живо, хотя и несколько стерто по краям, представлялись картины их жизни: труд, пьянки, ссоры и любовь. На этих картинах обувь их была покрыта вполне реальной грязью улиц, руки лоснились от жира пищи. Дом, в котором протекала неповторимая жизнь этих людей, имел второстепенное значение. Его бревна и камни были примечательны лишь тем, что цепочка жильцов, скользящие звенья которой некий Некто как бы пропускал, задумавшись над чем-то своим, сквозь теплые пальцы, – что эти сменяющие друг друга временные жильцы ступали по плитам пола дома и опирались плечами о его толстые глухие стены. Вот и все о доме; он стоит себе на своем месте – старинная диковинка, действующий инкубатор поколений.