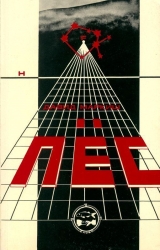

Текст книги "Пёс (Роман)"

Автор книги: Давид Маркиш

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)

5

ПАРИЖ. ШАРМАНКА С ПЛОЩАДИ ТЕРТР

Состав втягивался в Париж медленно, и это нравилось Вадиму Соловьеву. Стоя в коридоре вагона, он разглядывал в окно розоватые влажные дома под черно-бурыми крышами и людей, объединенных одним общим, приятно волнующим душу неискушенного человека именем – парижане… Только вот Эйфелевой башни нигде не было видно, сколько Вадим ее ни искал.

Ветреные парижане, гурманы, гулены и весельчаки! Модники и модницы, моты, усатые красавцы и потрясающие красавицы, завернутые в прозрачный шелк или вовсе развернутые для всеобщего обозрения! Галантные и отважные потомки мушкетеров короля и гвардейцев кардинала!.. Вадим Соловьев знал о парижанах все, что следует о них знать приезжему московскому литератору.

Вертя головой, он искал на парижском перроне Рогова, а нашел Рубинчика.

– Ну, вот и ты! – сказал Рубинчик, требовательно оглядывая Вадима. – Нашего полку, значит, прибыло. Теперь, может, «Ось» раскрутим как следует. Главное – нащупать рынок, и тогда мы перевернем мир… Литературный, я имею в виду, рынок, – пояснил Рубинчик и озабоченно нахмурился.

– Ты погоди, Петя, погоди… – остановился Вадим и сумку свою опустил на перрон. – Значит, печатают нас здесь?

– Нет, не печатают, – твердо сказал Рубинчик. – Нас – не печатают. Бездарь всякую печатают, а нас – нет… Да кто они такие, я тебя спрашиваю? – повысил голос Петя Рубинчик и взмахнул рукой в опасной близости от лица Вадима. – Дед Мазай этот кривой со своей «Точкой» – сам ее всю пишет от начала до конца, сам печатает, сам продает и сам покупает. Или «Октябрь» местный – «Собор» называется – там кто? Середяков, думаешь? Как же, разбежался! Середяков там для понта только, а все дела делает эта сволочь, эта стерва припадочная – Танька Гречишкина! Боже мой, Боже мой, и это лицо русской литературы: Мазай, Гречишкина, Иванов еще… Но мы «Ось» раскрутим, мы им всем покажем!.. А ты, однако, не изменился. Ну, здравствуй!

Они обнялись, Рубинчик трижды чмокнул воздух около щек Вадима Соловьева.

– А ты уже, как местные, – удивился Вадим. – Они тоже так целуются: ни себе, ни людям.

– С волками жить – по-волчьи выть, – объяснил Петя Рубинчик. – Что с них, с дурья, взять?

– По-французски научился? – полюбопытствовал Вадим.

– Да на кой он мне! – пожал плечами Рубинчик. – Я что сюда – французский, что ли, приехал учить? И тебе не советую голову этой ерундой забивать; нам работать надо, писать.

От таких разговоров у Вадима Соловьева приятно кружилась голова и легко, хрустально позванивало сердце. С мимолетной жалостью вспомнил он Захара, Мышу; вот им бы сюда надо, в Париж. Париж – русская литература, русские журналы, газеты, издательства, русская речь! Остается только свободно завоевать все это. Рубинчик, правда, говоря по чести, писал в России дерьмо какое-то, да и Рогова с его закидонами понять можно было только с пятое на десятое. Ну, да ладно! Эх, раз, еще раз, выхожу на Монпарнас! Там, кажется, художники живут. А Большие бульвары – они чем хуже? Садовое кольцо, Большие бульвары. Въехать бы в какой-нибудь подвал на Больших бульварах, устроить там московскую Конуру: цейлонская заварка под батарейкой, пишущая машиночка. Девку какую-нибудь завести для порядка: Катю, Машу или, на худой конец, Маргошку какую-нибудь.

– Слушай, Петя, – с удовольствием вдыхая прохладный воздух, сказал Вадим Соловьев. – Большие бульвары – где это? Поедем, поглядим!

– Большие, маленькие! – досадливо поморщился Рубинчик. – Какая разница? Мы в Замок едем, это тоже на поезде надо, пятнадцать минут. Вон там через рельсы перейдем, тогда можно без билета.

– Не поймают? – обеспокоился Вадим Соловьев.

– Чего там… – отмел Рубинчик. – В первый раз, что ли? Чего им, французам, платить – они и так богатые, перебьются как-нибудь.

Вадиму досадно было уезжать из Парижа, так и не пройдя по нему ни шагу, и ехать к Рогову, в Замок. Еще в Москве, от знающих приятелей, Вадим слышал об этом Замке – бастионе русской культуры в самом сердце просвещенной Европы, неприступном каменном красавце посреди векового парка. Вадиму никогда еще не приходилось бывать в настоящем замке, где в вестибюле, может, стоят в нишах рыцарские доспехи, а в камине можно изжарить корову или быка. Это все было очень заманчиво и интересно, и только одно-единственное сомнение смущало Вадимову душу: каким образом Рогов, Женька Рогов пробрался в этот Замок, сидит там среди доспехов и спит чуть ли не в королевской кровати с балдахином и гербом? Присутствие Женьки Рогова, в недавнем прошлом дамского мастера из парикмахерского салона на улице Дзержинского, весь Замок погружало в какие-то сомнительные полутона. Женьки Рогова, которого московские литературные остряки с золотыми зубами называли лучшим прозаиком среди парикмахеров и лучшим парикмахером среди прозаиков. Дело было даже не только и не столько в обидном звании, сколько – и Вадим был убежден в этом бесповоротно – в том, что Роговская проза могла заинтересовать разве что заядлого кроссвордиста. Кого же здесь, в Париже, Рогов смог провести своими штучками и вселиться в Замок, в спальню французского короля?

– Ты тоже в Замке живешь? – спросил Вадим, покосившись на Петю Рубинчика.

– Живу, живу, – подтвердил Рубинчик. – А ты где собираешься жить – в гостинице, что ли? У нас там ребята боевые подобрались.

– А он – древний? – с надеждой спросил Вадим.

– Кто? – не понял Рубинчик.

– Да Замок, – пояснил Вадим.

– Кто его знает… – призадумался Петя Рубинчик, как будто такая мысль впервые пришла ему в голову. – Пока стоит, не развалился.

– А ров – есть? – спросил Вадим. – Вокруг Замка?

– Какой там ров? – повернулся Рубинчик к Вадиму. – Ты что – того, что ли? Рва только нам не хватало…

От полустанка до роговского Замка пешим ходом добрых двадцать минут – сначала вдоль путей, потом в сторону, в глубь. Зарядил тяжелый, сплошной дождь, перемешанный со снегом. Рубинчик и Вадим Соловьев шли по светлой, мокрой тропинке, одежда их промокла, обувь тоже, они, как птицы, втягивали головы в плечи. Дождь, гремящие поезда, лес, покрытый черным лаком – все это будоражило Вадима и радовало, как праздничное утро: впереди день, и вечер, праздник, уйма времени, и непременно что-то должно случиться приятное и памятное.

Вскоре за поворотом пошла то ли деревня, то ли поселок; попадались тут рядом со старыми, двухэтажными, и серые новые, пяти-шестиэтажные дома с городскими стеклянными парадными. В тупике улицы Рубинчик подвел Вадима к обветшалой каменной арке, в которой висели когда-то, в давние времена, створки ворот. На стыках ноздреватые и желтые, цвета старой кости камни арки разошлись и округлились.

– В ворота и направо, – сплевывая дождевую воду и отфыркиваясь, указал Рубинчик. – А я за бутылкой сбегаю, а то простудимся к черту. Ну, погодка!

В глубине обширного двора, сплошь залитого водой, стоял длинный двухэтажный дом с подъездом посередине. Островерхая коньковая крыша, крытая черепицей, была украшена по торцовым скатам двумя декоративными башенками, не имеющими хозяйственного назначения. В каждый этаж открывалось по двенадцати высоких окон, закрытых и забитых щитами из почерневших досок. Дым, казалось, уже много лет не восходил над мощной трубой, более всего дома имевшей вид запущенный и одичалый.

Не обнаружив во дворе никакого другого строения, напоминающего замок, Вадим Соловьев шагнул в арку. Справа и слева от нее, прилепившись к высокому глухому забору, горбились то ли службы, то ли убогие жилища дворни. Вадиму вдруг стало холодно, зябко до противного озноба, и он торопливо шагнул от дождя в первую же дверь.

Перед ним открылся сырой нетопленый коридор; пройдя его насквозь, Вадим наткнулся на другую дверь, обитую то ли одеялом, то ли какой-то старой одеждой, и постучал сначала тихо, деликатно, а потом, не получив ответа, посильней. Но ответа так и не было, и Вадим, прижав ухо к тряпью обивки, услышал звуки музыки: то ли радио играло, то ли патефон. Стукнув еще раз кулаком по мягкому, Вадим потянул дверь и вошел в теплую тесную комнату, загроможденную множеством домашних вещей. Среди вещей, вполоборота к Вадиму, сидела на низкой широкой тахте голая женщина средних лет и расчесывала волосы гребнем. Повернув голову к вошедшему человеку, женщина не опустила рук и продолжала заниматься своим делом. Ее груди, в такт длинным и плавным движениям, приятно покачивались.

– Извините… – пробормотал Вадим, отступая к порогу.

– Ничего, – сказала голая женщина более, пожалуй, приветливо, чем смущенно.

Во дворе по-прежнему не было никого, и Вадим, наметив покосившуюся службенку напротив, побежал к ней, шлепая по лужам. Войдя, он чуть не упал: лестница с порога вела вниз, в полуподвал. В смутном свете полуподвала сидел за конторским столом, лицом к Вадиму, плечистый старик с сивыми толстыми волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. Он словно бы вел здесь служебный прием посетителей, этот старик, и Вадим обратился к нему:

– Здравствуйте!

– Также и вы, – немедля откликнулся старик, буравя Вадима серыми алмазными глазами.

– Не скажете ли, – продолжал Вадим, – как к Рогову пройти?

Старик не шелохнулся, но напрягся и набычился, словно бы услышал оскорбительный вопрос, имеющий под собою почву. Алмазные его буравчики заработали на полную мощность; казалось, он хотел продырявить Вадима Соловьева в нескольких местах.

– Вы имеете в виду Ругермана Евгения Мошковича? – молвил, наконец, старик ровным голосом.

– Я точно не знаю, – поднял мокрые плечи Вадим. – У него, вроде, была какая-то другая фамилия. А что такое?

Сильные руки старика передвигали и перекладывали настольные предметы: нож для разрезания бумаги, карандаши, массивную чернильницу без чернил.

– Да будет вам известно, молодой человек, – сверля теперь ноги стоящего Вадима, заговорил старик, – что вы находитесь на территории приюта для православных младенцев – жертв большевистско-жидовской оккупации. Я, как директор приюта и истинно русский человек, с жидами дел не веду. Вам ясно?

– Понятно, – сказал Вадим Соловьев. – Но Рогов-то – он здесь? Он где живет?

– Не желаю знать, – голос старика дрогнул, в нем звучала теперь горечь и усталость. – Извольте выйти, молодой человек.

Странный человек, – размышлял Вадим Соловьев, гадая, куда ему податься и где искать Рогова, – антисемит чистых кровей. И какие там православные младенцы, где он их возьмет? Если они должны быть жертвами революции, то они уже старики, а не младенцы. А если они младенцы, то кто разрешит отправлять их сюда из России? И, вообще, где они тут? Рогов и Рубинчик под эту категорию не подходят ни по какой статье, эта голая тетка – тоже. Кто же тогда православный младенец – я, что ли? Моего папашу хватил бы удар, если б он знал, куда меня занесло… А этот сивый старик здорово, видно, обижен на евреев. Что они ему, интересно, сделали? Ну, Христа распяли – но Рогов тут ни при чем. А здесь, во Франции, что они не поделили?

Вадим озирался, стоя посреди двора. Подлый Петька Рубинчик! Не мог объяснить толком, куда идти… Этот сивый, надо думать, Петьку Рубинчика тоже не жалует.

Оконце в первом этаже флигелька приотворилось, и раздался немузыкально поющий голос:

– Что Соловьеву знаки Зодиака?

И сам он Пес, и знак его – Собака.

Вадим поднял голову и увидел в оконце Рогова, размахивающего рукой.

– Давай сюда! – закричал Рогов, свешиваясь из окна. – Вот в эту дверь и наверх!

Вадим Соловьев обрадовался явлению Рогова и московским стишкам, придуманным кем-то в Конуре и читанным там неоднократно, под рюмку водки. Да, Париж, все же – не Вена и не Рим, будь он проклят.

После объятий, охлопываний и взаимного покачивания головами Вадиму был выдан, взамен его мокрой насквозь одежды, драный махровый халат с кушаком. Расстегнув уже штаны, Вадим запоздало оглянулся на высокую худую женщину, стоявшую, кутаясь в платок, в углу кухоньки.

– Ничего, ничего, – успокоил Рогов. – Это моя жена, Галя ее зовут.

Сколько помнилось Вадиму, в Москве у Рогова была совсем другая жена – говорливая маленькая брюнетка, игравшая на барабане в женском оркестре ресторана «София». Но Вадим ни о чем не стал расспрашивать Рогова; повернувшись спиной к молчаливой Гале, он сбросил мокрое и накинул теплый банный халат. Штаны и куртку он хотел было положить на батарею – просушить, но Рогов предупредил его:

– Не работает отопление, Шишков проклятый испортил. И пробки выкручивает, гад, каждый вечер… Мы, знаешь, ползимы тут в пальто просидели, а потом керосиновую печку достали. Прямо война с этим Шишковым!

– Кто ж это будет? – заинтересовался Вадим.

– Антисемит, – сообщил Рогов. – Дурак старый. Он раньше тут жил, наверху, а я его вниз согнал. Он со мной уже и судился, и что хочешь. Ему автомат дай – он меня застрелит… А я в этой квартире музей русского народного искусства организовал: прялки, наличники, из лыка кое-что есть. Да ты сам поглядишь!

– Я его видал, этого Шишкова, – сказал Вадим. – Сердитый тип.

– Да и я на его месте был бы сердитый! – миролюбиво заметил Рогов. – Они бы меня давно отсюда поперли, если бы не музей. А я музей на свое имя зарегистрировал. Где ж ему еще быть, музею русского искусства, как не здесь? В синагоге, что ли? Поэтому суд все время за меня.

– Кроме того, я чистокровная русская, – подала голос молчаливая Галя. – Так что мы имеем право здесь жить по закону. Я, между прочим, русей этого хулигана.

– Он из жмудей, этот Шишков, я точно знаю, – дал справку Рогов. – Жмудь болотная!

– А в Замке нельзя, что ли, музей устроить? – спросил Вадим. – Там места вон сколько… И старик бы тогда не обижался.

– Какой там Замок! – досадливо махнул рукой Рогов. – Там все развалено, на один ремонт миллионы и миллионы нужны. А топить? А электричество?.. Галка, ставь чайник – супу разведем.

Зазвонил телефон на холодильнике, и Галя пошла послушать.

– Меня нет! – прошептал, прикрывая рот ладонью, Рогов. – Нет и неизвестно!

– Это Петька Рубинчик, – послушав, Галя передала трубку Рогову. – Куда он делся?

Послушал и Рогов и, сказав «Сейчас спрошу», отложил трубку в сторону.

– Он в аптеке, – объяснил положение Рогов, – за спиртом пошел для водки. Он хочет чекушку взять, а как сказать «двести пятьдесят» забыл. Ну, как это будет?

– Дэ сан сэнкант, – сказала Галя.

– Дэ сан сэнкант, тупица! – передал в трубку Рогов. – Запомнить, что ли, не можешь? Ну, давай, давай!

После прихода Рубинчика и принятия разбавленного водой спирта разговор пошел рысью. Откинувшись в полосатом шезлонге, отведя руку с зажатым между пальцами длинным янтарным мундштуком, Рогов рассуждал о путях свободной русской литературы и будущем журнала «Ось», в редколлегию которого Вадим Соловьев был тут же и введен. Вадим слушал весь этот треп, поджав губы: выходило так, что не было покамест ни материалов, ни авторов, ни редакции – а были только Рогов, да Рубинчик, да член редколлегии Вадим Соловьев и еще Колодный, который служил временно в зоопарке кучером пони на детской площадке и это обстоятельство помешало ему приехать сегодня в Замок, на встречу с Вадимом.

– Ты ничего не понимаешь, – поводил длинным мундштуком Рогов. – Твои «Мощи» годились в Москве, а здесь за них ломаного гроша не дадут. Они здесь ничего не понимают в литературе и писать не умеют! Думаешь, им здесь нужна правда о России? Держи карман шире – ничего не упадет! Порнограф им нужен, пор-ног-раф русский – это они сожрут, и наши русские тоже косточки обгложут. Большой негр и Манька рязанская – это неплохо, или, еще лучше, большой негр и какой-нибудь Эдик-педик харьковский. Если мы это не напишем, кто-нибудь нас обскачет, вот увидишь! Ты только представь себе: ты сидишь в Америке и рубаешь гречневую кашу из самовара, и такая тебя берет тоска, хоть со сто второго этажа кидайся. Жена тебя бросила, твоя славянская душа ищет жалости и утешения. И вот тут появляется большой негр… Напиши, Вадик! «Петрушка в Нью-Йорке» можно назвать.

– Да брось ты… – скривился Вадим. – А почему, кстати, в Нью-Йорке?

– Чем западней, тем лучше, – объяснил Петя Рубинчик. – Это здесь каждый понимает. Центр – там, а здесь выселки какие-то несчастные.

– Да-да, нам чем позападней, – поддержал Рогов. – А то советские товарищи сюда уже днем в окошко лезут, а местные большевички им лесенку подставляют… За океаном, говорят, поспокойней.

– И там – рынок, – с тоской в голосе добавил Петя Рубинчик. – Здесь тебе не Советский Союз, здесь, если писатель не котируется на рынке, он – ноль, пустое место.

– Но наши русские! – чуть ни простонал Вадим Соловьев. – Там ведь они нас читали!

– Скрежет зубовный в пустыне, – прокомментировал Женя Рогов. – Брось дурака-то валять – там… Там Софья Власьевна на лавке сидит. Скажи еще спасибо, что ГБ тебе кишки не выпустила, что мы не в Потьме, а в Париже.

– А Эйфелева башня – это здорово? – с надеждой спросил Вадим.

– Башня как башня, – проворчал Рогов. – Я там не был, у меня свои дела есть… Можно, говорят, на метро доехать. Ты посмотреть, что ли, хочешь?

– Да хотелось бы… – промямлил Вадим Соловьев, чувствуя, что и Рогов, и Рубинчик, и молчаливая Галя глядят на него со снисходительным укором.

– Да, бывает, – после паузы вынес суждение Рогов. – В первый день это некоторым хочется. Потом проходит.

Было совершенно ясно, что эти «некоторые» никак не относятся к числу лучших представителей рода человеческого.

– А вот сыр у них здесь неплохой, – ни к селу, ни к городу сообщил Рубинчик.

– Но – воняет! – угрюмо возразил Рогов. – Пойдемте лучше музей поглядим.

Вадим с охотой поднялся из-за пустого, какого-то унылого стола – хотелось куда-то идти, хоть в другую комнату, из этой убогой кухни.

– Капа, Капа! – позвала молчаливая Галя, и тотчас из обувной коробки, стоявшей в углу под вешалкой, выпрыгнула грязно-белая болонка с выпученными глазами.

Хозяйка взяла собаку на руки, спрятав руки в ее шерсти, как в муфте. Неприязненно глядя на болонку, Вадим Соловьев тихо радовался тому, что сначала не заметил животное и не ощущал его присутствия все это время.

В музей шли извилистым узким коридором – впереди мужчины, потом Галя с собачкой. Отперев дверь в просторную темную комнату, Рогов щелкнул выключателем, и под потолком вспыхнула мощная лампа без абажура. Под ярким светом, точно посреди комнаты, обнаружился, к веселому смущению Вадима, высокий крендель кала.

– Опять Капа наделала! – легко нашелся Рогов. – Вот стерва…

Спущенная с рук, Капа заинтересованно подошла к кренделю и стала около него, как коза у пня.

– Надо бы убрать, – указал Рогов жене и очертил круг длинным мундштуком.

– Ну, убери, – согласилась молчаливая Галя, скучно глядя на мужа. – Капа, отойди оттуда!

По углам комнаты стояли старинные самовары, с потолка на бечевке свешивались две пары лаптей – одна новая, другая сбитая, темная. По одной стене висели иконы, по большей части без окладов, металлические кресты и складни. Другая стена была украшена резными наличниками, между которыми покоился на крюках тяжелый цеп. Берестяные туески и деревянные солонки стояли на отдельной полочке.

– Цеп музейный, – дал разъяснение Рогов. – И наличник вон тот, не говоря уже об иконах.

– Это миллионы! – печальным и глухим голосом сказал Рубинчик. – А мы на первый номер «Оси» никак денег не наскребем…

– Не будем об этом, Толя! – Рогов направил в сторону Рубинчика янтарную пику мундштука, как бы защищаясь от нападения. – Ты же знаешь, – он повернулся к Вадиму, приглашая и его к этому уже открытому Пете Рубинчику знанию, – я не продам отсюда ничего, ни туесочка. Не то что мне жалко, – теперь он говорил к Вадиму Соловьеву, терпеливо объяснял ему, – но просто я люблю все это. Я понимаю, что это не музей, что это, может, карикатура на музей. И все же здесь есть кое-что, для начала.

– А «Ось»? – с напором спросил Рубинчик. – Это что, менее важно?

– Вот посмотри, – не отвечая, Рогов поманил Вадима к хрупкой прялке, густо покрытой узорной резьбой. – Это с Севера, из-под Архангельска, вот тут у меня все записано…

Свет погас некстати, в темноте нельзя было различить стен. Вадим Соловьев остался терпеливо стоять на месте, боясь вступить в дерьмо.

– Это Шишков, подлец такой, – без раздражения сказал Рогов. – Пробки выкручивает. Как я сюда веду кого-нибудь, он всегда выкручивает пробки.

Галя, нащупав дверь, распахнула ее и закричала громким, высоким голосом:

– Жмудь проклятая! Зараза! Это ты тут наклал, мордва вонючая!

– Я русский человек и христианин, – немедля откликнулся Шишков из подозрительной близи. – И с вами, госпожа Ругерман, я не желаю разговаривать.

– Сам ты жид! – парировала Галя. – Чтоб ты сдох, гад такой!

– Безобразие! – подал голос и Рогов. – Хулиган!

– А вам, Евгений Мошкович, я советовал бы призадуматься, – отчеканил Шишков. – Я вас выведу на чистую воду!

– Плевали мы на твои советы! – сообщил Рубинчик во тьму коридора. – Вот Грузберг приедет, тогда мы тебе покажем! Весь Замок к нему перейдет!

На эту угрозу Шишков не ответил.

– Боится, – подвел итог Петя Рубинчик, выглядывая в коридор. – Ему отсюда только на кладбище съезжать.

– А кто это – Грузберг? – спросил Вадим Соловьев, пробираясь по коридору вслед за Рубинчиком. – Я что-то не помню…

– Да никто, – хмыкнул Рубинчик. – Это я просто так, пугнул его на всякий случай.

После происшествия в музее кухня не показалась такой убогой – а теплой и обжитой до приятной вонючести. Галя отлучилась куда-то ненадолго и вернулась с початой бутылкой то ли водки, то ли не водки – прозрачной какой-то хмельной жидкости, противно пахнувшей каплями датского короля.

– И как они ее тут пьют! – показно возмутился Петя Рубинчик. – Еще водой доливают, она тогда становится белая. Смех один!

– Ну, может, они привыкли, – примирительно заметил Вадим. – До нас же пили – вот и теперь пьют.

– А вино! – кисло сморщился Рогов. – В Москве я за бутылку французского какого-нибудь бордо полсотни бы отдал: шик! А здесь в глотку не идет кислятина эта… Вот так все меняется на свете, – несколько неожиданно заключил Рогов.

– Ну, это уж слишком! – возразил Вадим. – Вино вином, а чернила – чернилами: бери бумагу, пиши… Сами мы меняемся, это может быть.

У него вдруг что-то сместилось внутри, у сердца, сгустилось до свинцовой тянущей тяжести. Ему захотелось спорить, отбиваться, не принимать вот этого страшного и бесповоротного «все меняется на свете». Он, Вадим Соловьев, был и остается русским литератором. Он там писал – будет писать и здесь, и не имеет никакого значения, что пьют и едят французы и что об этом думает Женя Рогов. Жалко, что Рогов так быстро изменился, да и Рубинчик тоже. Жалко, больно.

– Ты тоже изменишься, подожди немного, – ударил по больному Рубинчик. – Женька дело говорит про порнографию: в Москве ты не стал бы этой мурней заниматься, а здесь сядешь, напишешь как миленький: надо. А другой вообще писать бросит, пойдет в лавку торговать: тоже надо.

– Жрать захочется, так пойдет, – вставила молчаливая Галя и косо, зло взглянула на Рогова. – Не у всех же жены за двоих вкалывают.

Рогов плавно повел рукой, кисть его проплыла в воздухе, длинный желтый мундштук указал вверх, в потолок – словно бы он переадресовывал озабоченную жену к иным, высшим инстанциям.

– Продай ты эти дрова! – не принимая посыла, вскинулась Галя. – Тоже мне, музей… Хоть ушли бы из этого гадюшника!

– Не продам, – твердо сказал Рогов. – Вплоть до развода. Во имя свободной России я сохраню эту коллекцию!.. И потом, Галя, не все ли равно, где ждать – здесь или в другом месте? Мне здесь неплохо.

– Опять – двадцать пять… – вздохнула Галя и сгорбила плечи под теплой шалью. – Чего ждать-то, чего? Ты хоть бы подумал, а потом бы уже болтал.

– Возвращения домой! – Рогов светло взглянул на Вадима, а потом на Рубинчика. – Мы здесь не в изгнании – мы в послании. Мы вернемся в свободную Россию!

– На белом коне или на белом мерседесе? – съязвила Галя.

– На белом танке, – вынес реалистичное суждение Рубинчик.

– И музей, и «Ось» – это наше оружие, – не принял насмешки Рогов. – В исторической перспективе, – рука Рогова снова пришла в движение, рывками поплыл мундштук, зажатый между тонкими пальцами, – мы должны победить, и русский народ…

Из подвала донеслось надсадное громкое пение. Так поют иногда русские люди после второго или третьего стакана водки; состояние их души тревожно и сладко, они поют о том, о чем следовало бы плакать в церкви или перед смертью… Шишков, как видно, праздновал свою сегодняшнюю победу над Роговым-Ругерманом.

Жиды обсели бедную Россию, —

пел Шишков, —

Абрашки грабят наш родимый дом.

Мы сокрушим жидовское засилье.

Вернемся мы и Русь себе вернем!

Богата бедная Россия жаждущими вернуться.

Хорошо, все-таки, когда есть у человека место, куда он хочет вернуться – об этом рассуждал Вадим Соловьев, бредя по парижской, по-кошачьи ласковой улице и жуя длинный хрусткий батон, который с каждым откусом становился все короче. Нет, не березовые рощи и не васильковые поля мерещились Вадиму местом желанного возврата – а его Конура на Самотеке, ее утра и вечера, и люди, спускавшиеся туда по вонючей лестнице, знакомые и почти что и незнакомые люди, приходившие в Конуру к Вадиму Соловьеву, литератору. Окажись Конура вот здесь, в подвале этого дома, на этой улице с непроизносимым названием – и все было бы в порядке. Конура и три десятка знакомых и почти незнакомых. И еще сколько-то там вовсе незнакомых – но читавших «Мощи» и кое-что из рассказов. Сколько их? Горстка, в сущности, капля! А вот перенеси эту горстку, которую здесь никто и не заметит и на которую никто внимания не обратит, сюда, в Париж – и Вадим Соловьев будет совершенно счастлив… Действительно, Бог, неужели счастье одного человека не стоит Твоего вмешательства?

Вот уже неделя, как Вадим, разругавшись с Женей Роговым, вышел из состава редколлегии журнала «Ось» и съехал из Замка. Женя молча размахивал своим мундштуком и не удерживал Вадима, зато Рубинчик, нагнав его уже по дороге на станцию, предложил свой вариант.

– Между нами говоря, Рогов никакой не писатель, – поспевая за широко шагавшим Вадимом, сказал Рубинчик. – Он как был парикмахером, так им и остался. А мы с тобой – прозаики, здесь таких нет, как мы! Давай начнем свой журнал, без всяких там Роговых, назовем его «Слово». Я – редактор, ты – зам. Ну? Решай! За нами пойдут, вот увидишь.

Вадим Соловьев не стал спрашивать, кто за ними пойдет и зачем. Он остановился, огляделся вокруг и сказал Рубинчику:

– Гляди, Петя, вечер опускается на деревья вместе с птицами. Что это за птицы, ты не знаешь?

Огляделся и Петя Рубинчик, и не заметил на деревьях никаких птиц.

– Ты что? Какие птицы? – спросил он, но Вадим уже шагал от него, помахивая своим баулом. Вздохнув, Рубинчик покачал головой и побрел обратно в Замок.

Знакомству с Ксенией Князевой, у которой теперь Вадим проживал в гостевой комнате на втором этаже, он был обязан Рогову. Как-то, с полмесяца назад, Ксения подрулила к Замку на своем фиатике и, поднявшись в кухню, поставила на стол большой бумажный мешок с ветчиной, сыром, порошковой картошкой и вином. Все это пришлось очень кстати, и впридачу Вадим получил приглашение заходить запросто и оставаться ночевать без церемоний: дом большой, Ксения любит русских и русскую литературу, а ее муж, хоть и чудный человек, по-русски не понимает ни звука и, всецело занятый своими делами, далек от литературных проблем.

Приехав в Париж после ссоры с Роговым, Вадим позвонил Ксении, зашел и остался. Через два дня, оттаяв в теплом доме, он объяснил хозяйке причину ссоры: по его, Вадимову, мнению журнал «Ось» – это просто издевательство над русской литературой, никто его читать не станет. Рогов со своими модерно-порнографическими фантазиями – просто маньяк: западному человеку все равно не угодишь, а свой, русский читатель ждет от своих писателей мощной духовной правды, а не бездарной клубнички.

– Вы даже сами не знаете, как вы правы! – поддержала Вадима Ксения. – Вы должны поехать к Александру Исаичу, он один все это понимает. Расходы пусть вас не беспокоят, мы вам поможем.

И она взглянула на мужа, мирно дремавшего перед телевизором.

Двадцать лет, прожитые во Франции, сделали из Ксении Князевой настоящую русскую патриотку. Недаром ведь говорят: любовь крепнет на расстоянии. Не чаявшая, как выбраться из любезного отечества, Ксана, тогда еще девятнадцатилетняя студентка-медичка, опрометью вышла замуж за симпатичного французского врача – специалиста по аритмии сердца, и уехала с ним в Париж. Редкие наезды в Россию через несколько лет прекратились вовсе, зато гостевая комната на втором этаже с начала 70-х годов не пустовала никогда: там, сменяя друг друга, хмуро жили эмигрировавшие из советских пределов диссиденты и писатели. Врач-сердечник смирился с постоянным их пребыванием в его доме, как смиряется муж с хронической болезнью жены, как он сам смирился с неизлечимым бесплодием Ксении: что ж тут поделаешь, что изменишь! Его долготерпение будет вознаграждено: на двадцать пятом году брака Ксения оставит его ради дрессировщика медведей из московского цирка; освободившись, оставленный через полгода женится на своей ассистентке, станет отцом, примкнет к движению «Франция для французов», продвинется на общественном поприще и с чувством выполненного долга легко умрет на семьдесят втором году жизни в собственном бунгало на Багамских островах. Письмо от бывшей жены, полученное за двенадцать лет до его смерти, он не распечатает. Адвокат покойного, разбирая архив своего клиента, без интереса узнает из этого письма о том, что некая Ксана заканчивала свои дни в муниципальной клинике для наркоманов, в Кливленде, штат Огайо, США.

Подходя к дому Ксаны и дожевывая на ходу батон, Вадим Соловьев присматривался и принюхивался к открытым витринам рыбных лавок. Бледные, телесного цвета морские рыбы, крупные круглые раковины, переложенные битым льдом устрицы пахли почему-то одуряющей свежестью весеннего, еще непросохшего леса. И вся улица, пропитавшаяся за день терпкой теплынью близкой весны, пахла морем, песчаным берегом моря. Заглядывая в витрины, Вадим испытывал голод, все в нем хотело есть, растворять пищу: гудящие от долгой ходьбы ноги, желудок, рот. Вадиму неловко было есть у Ксении, сидеть за обеденным столом с салфеткой на коленях – особенно после того, как позавчера утром она вошла в гостевую комнату в пеньюаре, похожем на боярское платье, и, наклонившись над Вадимовой кроватью, сказала:

– Лежи, лежи, Жак уехал… Ты никогда не задумывался над тем, как определяется возраст женщины?

– Да нет… – промямлил Вадим, стараясь не заглядывать в распахнувшийся вырез на груди пеньюара и все же скашивая туда глаза.