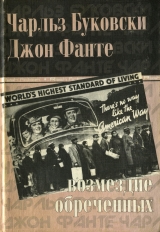

Текст книги "Возмездие обреченных"

Автор книги: Чарльз Буковски

Соавторы: Джон Фанте

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)

Я писатель правды

Правда часто нелицеприятна, но ее необходимо говорить.

В рассматриваемом случае правда заключается в том, что Дженни – некрасивая девушка. Она станет печальной героиней этой истории. Она низкоросла и до того толста, что жир буквально сочится из нее. Ее глупость вне потенциальных возможностей моего пера. Более того, она внушает мне отвращение. Нет, это неправда, она не внушает мне отвращения. Но она поступает в отношении меня как-то так, что мне делается нехорошо. Она огорчает меня. Когда я думаю о ней, чувство безысходности овладевает мной, и я понимаю, что с неравенством мужчины и женщины ничего не поделаешь. Я не питаю ненависти к Дженни, но я определенно презираю принципы, которыми она руководствуется. Хотя в чем заключаются оные, я не в состоянии уразуметь.

Однажды вечером – запыхавшаяся, с выброшенными вперед руками – она ввалилась в мою комнату. При этом она визжала от восторга, а из глаз ее буквально сыпали искры. Я оторвался от своей пишущей машинки и попросил объяснений.

– Смотри! – заверещала она. – На руку смотри! Это мой приятель дал мне!

На запястье были наручные часы.

– Дженни, – сказал я. – Ради всего святого, прекрати говорить «приятель». Мне отвратительно это слово. Я ненавижу его!

Приятелем Дженни был парень по имени Майк Шварц, еврей и огромной величины человек – двухсотфунтовый, мощный и спокойный, он приходил сюда почти каждый вечер навестить Дженни. Его могучий уравновешенный экстерьер не вводил меня в заблуждение. Я лично не силен и не хладнокровен, но мне доподлинно известно, что внешнее беспристрастие крупных людей само по себе ничего не значит. Когда он не спеша поднимался по лестнице наверх, я отлично понимал, чего он хочет от Дженни. Еще как понимал! Молчун! В тихом омуте черти водятся!

Теперь о часах. Дженни работала стенографисткой в одном из офисов деловой части Лос-Анджелеса. В тот день, она сказала, Майк Шварц пришел туда. Я во всех подробностях представляю себе эту картину. Верзила с часиками в крохотной коробочке скромно вошел и встал, как вкопанный, великий и безмолвный. Я думаю, это было потрясающе, истинно – меня разбирает хохот при одном воспоминании об этом. Майк Шварц спросил ее, что она думает о часах.

– Миленькие, – сказала она.

Миленькие! Боже праведный! Какое пошлое определение. Миленькие! Что за омерзительное словечко! Наручные часы могут быть интересными, очаровательными, допускаю, даже прекрасными. Но никогда – миленькими. Никогда! Только существо с ограниченным интеллектом, такое, как Дженни, могло назвать наручные часы миленькими.

Майк сказал:

– Это одному моему другу – девушке на свадьбу. Это свадебный подарок.

Это разочаровало Дженни, подумавшей уже было, что часы для нее. Не говоря ни слова, она вернула часы. Миленькие, и все тут. Я четко представляю себе эту сцену. Особенно ее вздернутый носик, когда она возвращала часы.

Майк Шварц тоже молча взял часы, развернулся и направился к двери. Я рассказываю вам все точно так, как мне живописала Дженни. Я писатель: все происходящее предельно ясно стоит пред моим взором. В дверях он остановился и повернулся. В глазах его были слезы. Представляете себе, слезы в его глазах! Могучий, невозмутимый мужчина, великан! И в глазах – слезы! Чтобы быть до конца честным, скажу вам, что для меня мужчина сорока лет со слезами на глазах – просто недоумок. Он стоял, и слезы были в его глазах, и, вне всякого сомнения, слезы были и на рубашке, и на галстуке, и он возвратился к Дженни, и упал на колени перед ней, жирной и двадцатилетней, и стиснул ее в своих объятиях.

– Возьми их, Дженни! – зарыдал он. – Возьми. Я обманул тебя. Это не свадебный подарок. Это для тебя. Бери, навсегда!

Навсегда! И слезы рекой! Какой спектакль! Он у меня снова перед глазами, и я опять не в силах сдержать хохота. Здоровый, крепкий детина рыдает на коленях девчонки на двадцать лет моложе его! Господи, как это смешно. И я смеюсь и хохочу. Дурак! Такие слезы не трогают меня. Я бы ему и в лицо рассмеялся.

Не тронули они и Дженни. Но Дженни умна, проницательна и практична. Теперь часики были уже не просто миленькими. Теперь они стали чудесными, и она тоже заплакала. И так и было: два взрослых человека плакали над обыкновенными наручными часами. И тем же вечером Дженни притащила часы ко мне, рассказала о происшедшем, и, допекая меня всем этим вздором, поведала, как Майк Шварц тронул ее душу, и как она плакала от его доброжелательности.

– Я ничего не могла поделать с собой, – сказала она мне, мне – писателю и знатоку человеческой психологии.

Отказываюсь верить подобной ахинее. Кроме того, я отказываюсь верить в то, что она плакала по указанной причине. Она слишком сметлива, слишком ухватиста и слишком толста для сантиментов и деликатности. По моему разумению, если она и плакала, то плакала от радости, от радости обладания, потому что часы принадлежали теперь ей, она имела их в полном своем распоряжении, и она рыдала от восторга и наслаждения.

– Дай мне взглянуть на них, – попросил я.

Я осмотрел часы индифферентно. Это была штамповка от Булова Багетти или что-то в этом роде. Крохотные серебряные часики, с тоненьким серебряным браслетиком – в высшей степени нелепые часы, просто игрушка, так как даже циферблат на них просматривался с трудом, не говоря уже о стрелках. Насмешка над часами, дикая нелепица, абсолютно непригодная для определения времени суток. Я перевернул их на ладони. На задней крышке были царапины и заусеницы от перочинного ножа, будто кто-то пытался содрать монограмму. Подержанные часы. Вне всякого сомнения, использованные часы.

– Ха! – воскликнул я. – Старье! Секонд хэнд! Бэушные часы! Другого я и не ожидал. Этот парень мошенник. Негодяй. Дешевый шарлатан.

Дженни знала, что часы подержанные, она была на самом деле очень практична. Более того, она уже сходила к ювелиру и оценила их. Поверьте, Дженни сделала это!

– Ну и, – осведомился я, – что сказал ювелир?

Она не дала ответа по существу.

– Довольно дорогие, – ответила она.

– Будь честной, пожалуйста, – сказал я. – Я писатель – человек Правды. Ханжество чуждо моей натуре. Сколько, ювелир сказал, они стоят?

– Ну, не очень, – она улыбнулась.

– Н-да, – заключил я. – Это не в моих правилах – заниматься анализом чьей бы то ни было прозаической деятельности. Но поскольку ты должна знать правду, я скажу тебе здесь же и сейчас, что я мог бы достать часы поприличнее этих за три доллара пятьдесят центов. Гораздо приличнее.

Я вернул ей часы.

– Нет никакой нужды оправдывать этого человека передо мной, – продолжил я. – Вне всякого сомнения, он мошенник, неисправимый двурушник и профессиональный кидала. Он позабавил меня от души, до неописуемой, так сказать, N-ной степени. Когда ты уйдешь, я вдоволь посмеюсь над ним.

Она молча нацепила часики на запястье и вышла из комнаты. Она обиделась. Сейчас она не носит этих часов. С того самого разговора. Они лежат в ее комоде в маленькой коробочке, которую я обнаружил в ее вещах, когда искал сигареты.

Дело не в часах, конечно. Ерунда. Да, это были дешевые часы, и Майк Шварц мог бы позволить себе получше. Но Дженни пришла ко мне в комнату и спросила, что я думаю о них – вот в чем дело! И это уже не ерунда! Это выказывало ее собственные подозрения и сомнения. Заурядный писака, несомненно, превознес бы до небес достоинства этих часов, дерзко прегрешив тем самым против истины. Но только не я! Мои слова вонзались, как раскаленные стилеты, в ее сознание, так как в глубине души Дженни, так же, как и я, знала, чего на самом деле хочет Майк Шварц. Эти часы были лишь жалким прикрытием его истинных намерений, а посему натуральным оскорблением. Но вот это уже совсем не мое дело, во всяком случае, не то дело, которое могло бы меня по-настоящему заинтересовать.

Между нами с Дженни ничего нет. Я живу по одну сторону коридора, она – по другую, на втором этаже двухэтажного дома. Есть еще ванная. Когда я впервые оказался здесь, мне подумалось, что в этом что-то есть. Я слышал стук ее высоких каблуков повсюду – в коридоре, в комнате за стеной, в ванной, я видел ее сохнущие на веревках голубенькие вещицы. Я трогал их, и они забавляли меня. Их нежность и благоухание наполняли мое воображение некоторым приятным томлением. Но ничего не происходило.

Вечером, заслышав стук каблуков, я усаживался в своей комнате и начинал отчаянно молотить по клавишам своей пишущей машинки, печатая все, что взбредет в голову, все что попало – адреса Гетисбурга, шекспировские сонеты, всякую бредятину, – главное только погромче, так, чтобы траханье клавиш разносилось как можно дальше, и все – прежде всего женщины, естественно, – по этому громыханью уразумели, что в комнате живет писатель, и постигли его взывающий набат, и приходили к дверям его, и спрашивали: уж не писатель ли он, и что он пишет? Такое случалось со мною не раз, я жил в разных местах этого огромного города, и я знал, что яростное громыхание пишущей машинки никогда не остается напрасным, и неизменно привлекает кого-нибудь, мужчину или женщину, – часто женщину, одинокую и любознательную, но еще чаще – разъяренного мужчину, который в ультимативной форме требует прекратить бардак и дать ему поспать.

Я прожил в этом доме три дня до того, как увидел Дженни. Мой неистовый производственный шум ни разу не привлек ее внимания, ни разу не заставил остановиться у двери, удивиться, или – тем более – полюбопытствовать. Это ошеломило меня, и я стал подумывать о других методах воздействия. Но не придумал ничего лучшего, чем увеличить уровень громкости. Я приступал обычно вечером, после того, как слышал, что она легла в постель. Но шум ее совсем не беспокоил. Судя по всему, под этот шум она засыпала даже еще лучше. Мне так и не удалось ее зацепить, а вот она меня достала очень быстро.

Это был телефон. Каждый вечер он непрерывно звонил внизу, у основания лестницы, и всегда для нее. Я отрывал свои вспухшие пальцы от клавиатуры, подходил к двери и слушал телефонный разговор. На этот раз она говорила с персоной по имени Джимми.

– Ой, Джимми, дорогуша, зачем?

– Ну, Джимми, ты и шалун!

– Аа-я-яй, Джимми, какой плохой мальчик!

– Джимми! Ты просто ужасен!

Я слушал довольно долго, подавленный идиотичностью такого банального диалога. Как только она повесила трубку, я бросился к машинке и снова забарабанил по клавишам. Бесполезно. Ее шаги прошлепали по лестнице, пересекли коридор и затихли в комнате.

Позже я повстречался с этим Джимми. Это была тупая неотесанная глыба, неизменно прифранченная клетчатыми пиджаками и дикарскими галстуками. Чурбан, на которого не произвела впечатления ни вызывающая откровенность моих босых ног в домашних тапочках, ни то, что они были закинуты на стол Дженни, ни даже тот факт, что я курил самую большую и длинную в Лос-Анджелесе трубку. Он был агентом по подписке какого-то журнала.

– Я продаю постеры, – сказал он. – Одна из моих покупательниц – Энни Хардинг.

Вне всякого сомнения, он ожидал, что я упаду со стула при этом. Я молча затянулся, пока они с Дженни ожидали моего комментария.

– Кто? – осведомился я. – Уж не та ли киноактриса? Безусловно, трагический талант. Очень трагична, бесспорно.

Позже Дженни рассказала мне об этой фифе Энни Хардинг.

– Она покупает все свои журналы у Джимми. Дюжинами.

– Это, – заметил я, – совершенно не впечатляет меня. Даже тот факт, что многие из моих рассказов печатаются в этих журналах, не вызывает у меня никакого воодушевления.

И опять утонченная изысканность моего замечания разбилась об ее неотесанную окаменелую душу. Но не суть, ибо это меня мало заботило, и ее дружба с Джимми была отнюдь не моим делом.

Поведаю вам без купюр содержание моего первого разговора с Дженни. Это случилось в тот вечер, когда квартирохозяйка представила нас друг другу. Я пригласил Дженни к себе в комнату на стаканчик вина. Если честно, я пытался поразить ее. Она курила сигарету, облокотясь на комод, в то время как я наполнял бокалы. Я неотрывно смотрел на нее.

– Вы не возражаете, если я буду называть вас Дженни? – спросил я. – Это имя содержит в себе некоторый курьезный буколический шарм.

– Нет, конечно! – улыбнулась она, не зная наверняка смысла слова «буколический».

Я протянул ей бокал.

– У-у-у! – протянула она. – Спасибо!

Я пристально вглядывался в ее лицо, изучая его, как писатель и как исследователь человеческого рода одновременно. Это ее слегка смутило. Она подняла бокал.

– За тебя! – сказала она. – Я знало, ты должен стать великим писателем.

Я чокнулся с ней и улыбнулся. В этот момент я осознал, что девица все-таки не совсем безнадежна.

– Теперь все дело за Историей, я же живу только прошлым и будущим.

Мы осушили бокалы, и я снова наполнил их.

– Дженни, – сказал я. – Я человек Правды. Позволь мне сделать несколько замечаний на твой счет.

– Валяй, мистер Чарльз Диккенс! Дай мне урок!

– Дженни, я чту своего предшественника Ханекера. И более всего на свете меня раздражают надоедливые требования концепции.

– Концепции? Что такое «концепции»?

– Концепция, – я улыбнулся, – означает доктрина.

– «Доктрина»? Я смущена, профессор. Что это?

Я кивнул головой печально.

– Доктрина – это гарпия.

– Что значит «гарпия»?

– Гарпия, – пожал плечами я, – это мегера.

– Опять вы меня поймали, профессор. Что означает «мегера»?

– Мегера – это путана.

– «Путана»? – она нахмурилась, потом рассмеялась. – Это звучит забавно, но я все еще в растерянности.

– Далила, – пояснил я, – Таис, Мессалина, Иезавель.

– Еще чуть-чуть, – попросила она, – еще одну подсказку.

– Вон там словарь. Посмотри.

Она поставила бокал и бросилась за словарем.

– Сейчас. А что именно?

– Тебе больше подойдет – «путана».

Она посмотрела, закрыла словарь.

– А какое отношение это имеет ко мне?

Не уверен, что мой последовавший ответ был Правдой. Но никто не станет отрицать, что в нем были смысл и сила всепроницающего анализа, потрясающая мощь неимоверного заряда, правдивого или ложного, но достойного приведения в действие, хотя бы ради одного только пущего эффекта.

– Дженни, – сказал я. – Все женщины от рождения – проститутки.

Эта склонность в них неизбывна. И на протяжении всей своей половой зрелости они вынуждены бороться с ней, как с сыпным тифом.

Она поставила бокал, потушила сигарету и вышла из комнаты.

– Ты отвратителен, – сказала она, – просто кошмар!

Но, как показало время, сказанное мною ее отнюдь не шокировало. Каждый вечер мы беседовали, я продолжал усердствовать в красноречии, а она по-прежнему не обращала на выдаваемое мною ни малейшего внимания. К вашему сведению, она была не в состоянии вспомнить ни единого моего слова или фразы. Это – трагедия. Я сыпал такими перлами, часто поражая даже самого себя. Сейчас мне не упомнить их, но я отлично помню, что они были импозантны, афористично фразированы и достойны цитирования.

Я говорил, что я желаю говорить только правду. И поэтому здесь мне придется приостановиться и согласиться с тем, что я не сдюжил. Я говорил, что Дженни – толстая и некрасивая. Это не совсем точно, так как она ни то, ни другое. Совсем наоборот. Она – красавица. Она стройна, пластична и грациозна, как роза. А волосы у нее просто удивительны. Они и золотисты, и алы одновременно, и она их укладывает в изысканной и замысловатой манере славянских женщин. Она была замужем, но сейчас разведена. Ее муж был птицеводом. Это поразило меня, и я спросил:

– Дженни, а как выглядят птицеводы?

В этом вопросе не было особой нужды. В действительности я очень хорошо знал, как выглядят птицеводы. Мой дядя в Колорадо Спрингс занимается птицеводством, и как-то целое лето я проработал у него на ранчо.

Майк Шварц – вдовец. Я бы классифицировал его как статный. У него есть сын, чудесный мальчик шести лет. Иногда Майк приводит сынишку проведать Дженни. Мальчик называет ее «тетя Дженни». У него прекрасный сильный торс, ноги как из полированной слоновой кости и вьющиеся волосы. Чудесный мальчик – сын, которого я с гордостью назвал бы своим. Он очень шумлив. Иногда он врывается ко мне в комнату, и я усаживаю его за пишущую машинку и позволяю ему, как обезьяне, колотить по клавишам. Его это развлекает. Чудесный мальчик. Это трагедия, что его отец такой тупой индюк. Мальчик явно одарен и наделен литературным талантом. Если бы он был моим сыном, я бы сделал из него гениального писателя. В двенадцать – я сам был свидетелем этого – он написал и опубликовал свою автобиографию. Это был истинный шедевр. Но при сложившихся обстоятельствах мальчик непременно превратится в такого же простака, как и его отец, человека без поэзии внутри, способного валиться на колени перед девицами и мычать, как теленок, так как они кажутся ему форменными бриллиантами.

Дженни становится наэлектризованной, когда Шварц приводит мальчика. Смотрится это так, будто Шварц собирается жениться на ней. На комоде у нее стоит фотография мальчика, и она боготворит ее. Я единственный, кто решительно терпит муки от этой фотографии. Даже заходя в ее комнату позаимствовать сигарет, я должен сдерживать себя при виде этой инсталляции с расклеенными вокруг его удалыми высказываниями. Они, без сомнения, незаурядны, но меня они не впечатляют. Я люблю этого мальчика, он прекрасный парнишка, но его незрелые эпиграммы раздражают меня. Честное слово, они меня ничуть не интересуют.

Майк Шварц регулярно навещает Дженни. Каждый вечер перед его приходом Дженни врывается в мою комнату и справляется у меня, ладно ли на ней сидит платье, хорошо ли уложены волосы, подходят ли туфли к платью. У Майка Шварца есть деньги, большая часть которых лежит в банке. Он владелец кирпичного завода. И это не все. У него еще есть дом в Лос-Анджелесе и особняк в Бель Эйр, не говоря уже о двух «Паккардах» и «Понтиаке».

– Дженни, – как-то поинтересовался я, – у него есть кирпичный завод и замок в Бель Эйр, но есть ли у него душа? Есть ли в нем глубина? Лично я, присмотревшись к нему повнимательнее, не обнаружил никакой прелести в его естестве. Он хладнокровный, бездушный, гребущий деньги филистер.

– Он ужасно милый, – сказала Дженни.

– Абсолютно лишенное каких-либо оснований суждение. Имеет ли он хоть какое-либо ощущение красоты мироздания, глубины происходящих в нем коллизий?

– Он просто милый. Такой огромный и такой нежный, как ягненок.

Я возвел очи к небу.

– Ох, Дженни, твоя наивность огорчает меня. У меня возникает неодолимое желание безрассудно выбежать в ночь, взбежать на гору и выть от печали и скорби по всем женщинам мира. Сам по себе факт нежности Майка Шварца ничего не доказывает. Корова тоже нежна. Меня интересует, есть ли поэзия в его сердце.

– Он никогда ничего такого не писал мне.

– Этот человек – мошенник. Он изумляет меня. В нем не больше поэзии, чем в прямой кишке.

– Я думаю, он ужасно милый.

– Это потому, что у него два «Паккарда», «Понтиак» и дом в Лос-Анджелесе.

Она только улыбнулась, так как она даже не слушала моего эпикриза всей ситуации.

По совести говоря, я не материалист. Но я должен был кое-что поведать Дженни. Я должен был сказать ей, что в свое время у меня тоже была машина. Это был изумительный автомобиль, весь никелированный, с масляным насосом высокого давления, небьющимися стеклами, роскошными задними крыльями, фарами и широкими износостойкими шинами.

Поймите меня правильно, я говорю о «Плимуте», потому что так или иначе, но я, знаете ли, пожил жизнью этого тупоголового Майка Шварца. Недолго, правда, так как финансовая компания вскоре положила конец моему благоденствию. Но я и не возражал, так как уже устал от него, и у меня уже была куча новых историй, которые просились на бумагу. И все же я хотел бы иметь это авто сейчас. По одной-единсвенной причине. Дженни постоянно рассказывает мне о бесчисленных материальных ценностях Майка Шварца. А мне все это неинтересно. Я философичен, и меня это отчасти забавляет, но больше как-то печалит.

И все-таки, назло всем и вся, я бы хотел, чтобы у меня был сейчас мой «Плимут». Хотя бы только на час. Я знаю, что бы я сделал. Я взял бы Дженни на вечернюю прогулку. Я бы сидел надменно рядом с ней, руки на рулевом колесе, и молчал – ни слова вслух. За меня бы говорил мой «Плимут». Мы бы ехали в Санта Монику, и я бы остановился на холме, где звезды встречаются с морем. Легким и небрежным движением я бы щелкнул выключателем на приборной панели, и из чрева автомобиля полилось бы лягушачье кваканье Бинга Кросби. А я бы по-прежнему был невозмутим, бессловесен и отрешен. Не было бы нужды говорить Дженни, что ее волосы поражают меня, что блеск ее глаз заставляет меня забыть хотя бы на время о прозе и сюжетах, и прочей подобной ерунде. Все бы это сделал автомобиль, хотя бы на время, хотя бы на час, но этого было бы достаточно. «Плимут» и Бинг Кросби перевернули бы душу Дженни, и хотя бы на время она стала женщиной моей мечты. Достаточно скоро, наверное, я бы утомился от всего этого, возможно, уже через час, и мы бы вернулись назад в город. И потом бы Дженни рассказывала всем, что она знала писателя с «Плимутом». Не просто писателя, а именно – с «Плимутом». И этого было бы вполне достаточно.