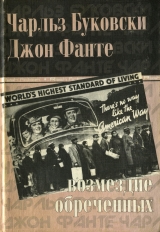

Текст книги "Возмездие обреченных"

Автор книги: Чарльз Буковски

Соавторы: Джон Фанте

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)

Джон Фанте

Чарльз Буковски

Фанте действительно оказал на меня огромное влияние. Не столько по содержанию, сколько по манере изложения. Я сказал ему то же самое и наговорил еще кучу всего, когда навещал в больнице. «Ты по настоящему классный парень, Джон, а я всего лишь сукин сын». Он не возражал.

Чарльз Буковски

Наличие в тексте табуированной лексики предполагает, что книгу будут читать взрослые люди.

Предисловие

Появление под одной обложкой двух, на первый взгляд, столь разных авторов, как Чарльз Буковски и Джон Фанте, далеко не случайно. Не углубляясь в литературоведческие изыскания (достойные стать предметом отдельного исследования), мы хотим обратить внимание на такой чисто внешний фактор, как сходство и различие их судеб, которые, в конечном счете, оказались тесно переплетены друг с другом…

Оба писателя никак не относятся к числу стопроцентных американцев: Фанте – сын итальянских эмигрантов, Буковски – наполовину немец, объявился в Америке в трехлетнем возрасте. У обоих было тяжелое, малообеспеченное детство и юность. Оба были одержимы страстным желанием превратиться в профессиональных писателей, много трудились для этого и, как и положено начинающим авторам, терпели на этом пути массу лишений, разочарований и неудач.

Пылкий итальянец Фанте сломался в самом начале и, не дойдя до тридцатилетнего рубежа, предпочел перепрофилироваться в литературные поденщики при Голливуде. Буковски до конца оставался верен себе, с чисто немецкой педантичностью продолжая заваливать редакции литературных журналов своими опусами. Разменяв шестой десяток, он все-таки сумел добиться если не славы, то относительно широкой известности в США, а в Европе и Латинской Америке даже выбился в культовые фигуры.

Несомненно, многие свои литературные приемы Буковски позаимствовал именно у Фанте, однако со временем ученик воздал должное учителю. Собственно, настоящее открытие Фанте как писателя состоялось лишь в 1978 году, после того как Буковски назвал его (наряду с Селином) в числе своих самых любимых авторов. Показательно, что в то время Фанте был не только жив, но и вполне благоденствовал, являясь штатным голливудским сценаристом и владельцем роскошного особняка в Малибу. С финансовой точки зрения он был фигурой гораздо более преуспевающей, чем сам Буковски, который лишь в пятидесятилетнем возрасте позволил себе роскошь расстаться с опостылевшей работой почтового клерка. Тем не менее, тогда, в 1978 году, именно рекомендация «Бука» стала для Фанте лучшей рекламой и своеобразным творческим допингом.

В конечном счете, и Буковски, и Фанте добились признания и популярности. И этот успех стал «возмездием обреченных». Возмездием тем трудностям, которые они преодолели – нужде, социальным перегородкам, непониманию окружающих и самой судьбе, наконец…

Джон Фанте

из книги

«БОЛЬШОЙ ГОЛОД»

рассказы 1932–1959

Джон Фанте родился в 1909 г. в городе Боулдер, штат Колорадо. Его отец, каменщик Николо Фанте (итальянский эмигрант из Абруцци), крепко пил и часто уходил из семьи. Мать будущего писателя – Мария (тоже итальянских кровей) сильно переживала эти измены, но каждый раз прощала «блудного супруга» и всегда принимала его обратно в лоно семьи. Впоследствии, оба родителя займут достойное место в творчестве своего сына.

Закончив католическую школу, поучившись в Колорадском университете и попробовав себя в профессиональном бейсболе, Джон Фанте автостопом отправился в Калифорнию. В 1930 г. он обосновался в Вилмингтоне и вступил в переписку с тогдашним патриархом американской журналистики Л. Менкеном.

Прославленный мэтр был настолько внимателен, что не только отвечал на послания никому не известного юноши, но и опубликовал в 1932 г. один из его рассказов в своем журнале «Американский вестник» («American Mercury»). Более того, в следующем году Менкен помог ему получить аванс в 450 долларов для написания будущего романа.

Через семь месяцев книга была закончена и получила название «Дорога в Лос-Анджелес». На ее страницах впервые появился «alter ego» самого Фанте – Артуро Габриэль Бандини, умный, честолюбивый и закомплексованный молодой человек, мечтающий (как и положено всем молодым людям) о женщинах, славе и удаче.

Однако, несмотря на свои литературные достоинства, книга была отвергнута издателями. Смущение вызвали пространные описания интимных сторон жизни главного героя, а также его напряженные размышления на сексуальные темы.

Неудача не заставила Фанте отказаться от мечты о «великом американском романе». В 1938 г. он пишет «Подожди до весны, Бандини», где главным героем выводит отца Артуро – Свево Бандини (работягу – каменщика, пьяницу и бабника), а в 1939 г. завершает «Спросите у пыли» (продолжение «Дороги в Лос-Анджелес»).

Оба романа появились на книжных прилавках и были доброжелательно встречены критикой. Тем не менее, продавались они плохо. Сам Фанте винил в этом своего издателя Стекпоула, который совершенно не занимался «раскруткой» молодого автора, растрачивая все силы на судебную тяжбу, связанную с нелегальным изданием гитлеровской «Майн кампф».

Чтобы свести концы с концами, по протекции Менкена Фанте устроился штатным сценаристом на студию «Уорнер Бразерс» и одновременно продолжал печатать свои рассказы в различных литературных журналах. Некоторые из этих рассказов вошли в его третью по счету книгу «Темнокожий даго» (1940), другие впоследствии были объединены в сборник «Вино юности» (1985).

Тем не менее, писательская деятельность не приносила стабильного дохода, и Фанте все больше концентрировался на работе кинодраматурга. Фильмы, снятые по его сценариям, практически неизвестны в России, однако в Голливуде считаются классикой («Полнота жизни», «Мы с моим мужчиной», «Святой поневоле» и др.). Наибольший успех выпал на долю «Полноты жизни» – истории о семейной паре, которая никак не может разойтись, несмотря на свои постоянные скандалы. Картина была сделана по одноименной книге Фанте в 1952 г. и даже номинировалась на «Оскар».

В начале 1970–х, работая над сценарием «Китайского квартала», кинодраматург Роберт Тауни наткнулся на «Спросите у пыли» и, прочитав роман, сразу купил права на его экранизацию. Своим проектом он даже заинтересовал Копполу, который намеревался снять по нему фильм, однако многолетняя эпопея с созданием «Апокалипсиса наших дней» так и не позволила реализоваться этому замыслу.

И все же «второе открытие» Фанте состоялось, причем при самых неожиданных обстоятельствах. Чарльз Буковски упомянул о нем в своем романе «Женщины», который вышел в 1978 году:

Я сидел в баре и пил. К моему столику подошла пожилая женщина и с важным видом представилась. Она, видите ли, преподает английскую литературу и привела с собой одну из своих учениц – пончик по имени Нэнси Фриз. Судя по всему, у Нэнси была течка. Гостьи хотели знать, не соглашусь ли я ответить на несколько вопросов, составленных учениками их класса.

– Валяйте.

– Кто был вашим любимым автором?

– Фанте.

– Кто?

– Джон Ф-а-н-т-е. «Спросите у пыли», «Подожди до весны, Бандини».

– А где можно найти его книги?

– Я нашел в Центральной библиотеке. Угол Пятой и Оливковой, кажется.

– А чем он вам нравится?

– Сплошная эмоция. Очень мужественный человек.

– А вы верите в мужество?

– Мне нравится видеть его во всех – в животных, птицах, рептилиях, людях.

– А почему?

– Почему? От этого легче дышится.

Поначалу все решили, что Бук занимается мистификацией, а фамилия «Фанте» является не более чем производным от слова fantazy. Тем не менее, когда издатель Буковски Джон Мартин прочитал «Спросите у пыли», он тут же принялся наводить справки об авторе. Выяснилось, что Фанте еще жив, однако ослеп и парализован. Несмотря на это, совсем недавно писатель даже выпустил очередной роман «Братство винограда» (1977), который, как повелось, прошел незамеченным.

После того, как за дело взялся Джон Мартин, события приняли иной оборот. Будучи переиздана со вступительной статьей Ч. Буковски, книга Фанте «Спросите у пыли» пользовалась огромным успехом в США и особенно в Европе. Смертельно больной Фанте вновь поверил, что его книги нужны и начал диктовать жене новый роман. Он успел закончить свою последнюю книгу и даже увидел ее отпечатанной. Издательство «Блэк Сперроу Пресс» выпустило роман «Мечты из Банкер-Хилла» в 1982 г., а 8 мая 1983 г. Джона Фанте не стало.

Как это обычно и бывает, посмертная слава писателя оказалась намного больше прижизненной. Его книги постоянно переиздаются, причем дело дошло и до вещей ранее не публиковавшихся (как в случае с «Дорогой в Лос-Анджелес»). На экраны вышло не менее 6 фильмов, снятых по прозаическим произведениям Фанте, причем роли в них исполняли такие звезды мирового класса, как Берт Ланкастер, Эмилио Эстевес, Фэй Данэауэй, Орнелла Мути. Более того, многие литературные критики всерьез склонны пересмотреть существующую иерархию американских писателей, чтобы отвести Фанте «более подобающее ему место». О том, насколько эти заявления могут быть признаны обоснованными, мы предоставляем судить нашему читателю.

Быть чертовски умным парнем

Подумать только, – размышлял Юрген, – мир, в котором я обитаю, управляется существами, интеллект которых не составляет и одной десятой моих мыслительных способностей. Я подозреваю, более того, я уверен, что это решительно несправедливо. Как жить после этого, если даже я ни в чем не могу разобраться, будучи таким чертовски умным парнем?

Джеймс Брэнч Кэйбелл«Юрген: Комедия справедливости» (1919)

В субботу вечером Эдди Эйкн и я, покуривая сигареты, сидели на пляже. Вилмингтон позади нас сиял яркими разноцветными огнями. В ста футах над пляжем, в летнем павильоне, джаз-оркестр усердно наяривал «Бумажного тигра». Песня напомнила мне рассказ Бена Хехта об известном антропологе, который всю жизнь колесил по свету в поисках первобытных обычаев и традиций, а потом вдруг на старости лет у себя в городе обнаружил, что местные музыка и танцы не менее уникальны, чем церемониальное фиглярство каких-нибудь допотопных дикарей с острова Фиджи. Сей же час и на том же самом месте изыскания ученого обрели долгожданное завершение, и он написал книгу, которую вынашивал целых восемь лет.

Я изложил сюжет Эдди. Он ухмыльнулся деликатно и сказал:

– Неплохо, неплохо. Только я не понял юмора. Давай сходим в «Маджестик», потанцуем.

Я неважнецкий танцор, потому как излишне зависим от партнера и чересчур стеснителен в кривляньях у всех на виду.

– Я не могу, – сказал я. – Мне надо быть завтра рано утром на пристани.

– Да только разок-другой станцуем, и все. Сейчас всего девять часов.

– Ладно, – неохотно согласился я. – Но только пару раз, не больше.

Мы встали и отряхнули песок со штанов.

– Боже, одеты мы с тобой черт знает как, однако, – заметил Эдди, заправляя свитер.

Однако на нем были – белая рубашка с черным галстуком, белый свитер и черные брюки, а на мне – коричневая суконная куртка, коричневые штаны, белая рубашка и темно – красный галстук.

– Да брось ты! – сказал я. – Мы что – манекенщики?

– Это кто такие?

– Те, которые ходят на показах моды.

Мы направились к «Маджестику». За бухтой переливались огни Сан-Педро. Посреди бухты маячили авианосцы «Лексингтон» и «Саратога», мрачные и безучастные. В голову пришла идея рассказа.

«Маджестик» был переполнен. Свет разноцветных лампочек, отражаясь от настенных зеркал, освещал развешенные между стропилами полоски витой гофрированной бумаги. Обычная танцплощадка, свободный вход, десять центов за танец, пятачок для танцев освобождается после каждого захода. Белое плетеное ограждение высотой в два фута окружало мраморный пол пятачка. Моряки, портовые грузчики с подружками, работяги с женами и богатые туристы – все теснились на этом пятачке. Мы поздоровались с несколькими знакомыми и направились к ограждению – посмотреть на танцующих, прежде всего на женщин. Оркестр все еще шпарил «Бумажного тигра». Время от времени один парень выкрикивал:

– Ииппии! Ваууу!

Эдди ткнул меня в бок:

– Чистокровный калифорниец из Техаса.

Мне было как-то неловко, во рту пересохло. Танцы – это то место, где женщины требуют обходительного обращения. Я попытался припомнить подходящие к случаю описательные прилагательные. Вместо этого в голову полезли мысли о полной бесполезности описательных прилагательных вообще, и я начал жалеть о том, что не остался дома и теперь не выполню свою норму в сотню слов. Девушка в черном атласе, дерзко облегающем бедра, лихо скакала на пятачке, тягая за собой своего потного партнера. Я следил за ней, недоумевая, чем она живет, и читала ли она когда-нибудь Ницше. В конце концов, я пришел к заключению, что с такими бедрами она явно еще не рожала, но уже далеко и не девственница.

– Пошли, – сказал Эдди, – пройдемся.

Самцов было бесчисленно. Мы с трудом пробрались к проходу, окружавшему пятачок, и прошлись вдоль сидящих зрительниц, высматривая свободных.

– Во! – сказал Эдди.

Впереди была парочка девушек без эскорта: одна – привлекательная с медно-рыжими волосами, другая – безусловное чучело. Они приветливо улыбнулись нам. Эдди подтолкнул меня к той, что посимпатичнее.

– Увидимся, – бросил он мне.

Эдди был ловкачом и отличным танцором.

Я двинулся по проходу. Чучело не отрывало от меня взгляда, когда я шествовал мимо. Пройдя футов десять, я обернулся. Наши глаза встретились.

– Боже мой!

Я двинулся далее, гораздо резвее, пытаясь подобрать слова, объясняющие мой внезапный взгляд назад: «В ее отвратительности есть некое очарование, которое, помимо моей воли, развернуло мой взор в ее направлении». Предложение вышло, несомненно, искусным, тем более, если принять во внимание краткость временного интервала, за который оно было сложено.

Я прошел по проходу на другую сторону павильона, где заприметил двух сидящих рядышком девиц – блондинку и брюнетку. Они склонились вперед так, что их головы почти лежали на коленях, и о чем-то бурно беседовали. Обеим было около двадцати пяти. Возможно, женаты, предположил я.

Я подтянул галстук и подошел к ним. Я очень хорошо сознавал, что мои размеры, моя, так сказать, мелкокалиберность – это пустяк, простая психологическая фата-моргана, но я никак не мог сбросить ее со счетов. Девицы посмотрели на меня исподлобья, слегка накренив головы. Их челюсти, перемалывающие жвачку, работали как жернова.

Я решил обратиться к блондинке – прикинулся простаком и заговорил:

– Можно вас на этот танец?

Играл медленный фокстрот.

Они одновременно прервали процесс жевания и уставились друг на друга. Потом блондинка тщательно осмотрела свои длиннющие ногти.

– Я никогда не танцую с незнакомыми, – сказала она, и, принявшись полировать ногти о бедро, обратилась к подружке:

– Давай, потанцуй с ним, Элси. Он вроде парень ничего.

Элси надула губы и медленно покачала головой.

– Хо, хо, – сказала она.

Это меня взбесило.

– Вы имеете в виду «Нет, сэр», не так ли?

Она посмотрела на меня.

– Да, именно это я имею в виду. «Нет, сэр».

Я развернулся и пошел прочь.

– Эй, ты! – крикнула блондинка, когда я был уже в десяти футах от них.

Я вернулся. Она все еще полировала ногти.

– Я передумала. Полагаю, ты можешь станцевать этот танец со мной.

На кой черт я ей вдруг понадобился?

– Это очень великодушно с вашей стороны, – сказал я, – но поскольку уж у нас с вами пошла игра предположений, то я полагаю, что вы можете идти к дьяволу.

Она закусила губу, прищурилась и стала пунцовой. Я попытался улыбнуться, но вышло не очень. Отходя, я услышал, как она сказала подружке:

– Меня в жизни еще так не оскорбляли.

Я поздравил себя с такой находчивостью, вспомнил, что Вольтер, Ханекер и Джордж Джин Натан были мастерами подобных эскапад, и представил, как бы они поступили на моем месте. Может быть, не так глуповато, но эффект был бы, без сомнения, тем же. Затем я назвал себя ослом, и некоторое время, прогуливаясь, цитировал по памяти кое-что из «Американского Кредо» Менкена.

Оркестр заиграл весьма приятную немецкую песенку – «Два сердечка в три-пятнадцать». Я подошел к пятачку посмотреть, как под нее танцуют. Было бы чудесно, представилось мне, спеть ее на немецком, и поскольку я всегда стремился к совершенству, я тут же возжелал выучить этот могучий язык. Но тут же пришел к мысли, что уподобляюсь обезьяне, восхищаясь всем тевтонским лишь только потому, что особа, на которую я обратил внимание, похожа на немку. Меня поразило то, что сказала эта блондинка. Я подумал о Ницше, укоряя себя за то, что я даже не мог быть уверен в том, что правильно произношу его фамилию, хотя и уважал ее не менее, чем свою собственную. Я вспомнил Заратустру: «Горечь – сладчайшая из женщин», и «Ты идешь к женщине? Не забудь твой кнут». Меня озадачило, что Ницше писал такие недоброжелательные банальности. Я должен был забыть о Ницше, если хотел провести приятный вечер. «Ницше и в тридцать три будет влиять на тебя», – сказал я себе решительно. «Но, – подумал я, – предположим, он вышел бы сейчас на пятачок и заявил: „Эй ты, парень! Выйди вон отсюда и прочисти себе мозги“. Я изумился, как бы, мне это не понравилось. Девица в черном атласе проскользнула мимо меня. Ницше тут же вылетел из головы, и мое сознание переключилось на тему любви с ней. Шервуд Андерсон, помнится, написал, что часто просто проходящая мимо женщина уже является зрелищем истинной красоты. Должно быть, ему виделась при этом женщина в черном атласе – как символ красоты, как чисто эстетическое воплощение этой категории.

Девица с партнером отплясали три танца. Все это время я не спускал глаз с ее талии. Вальс закончился, и она исчезла в толпе, а я даже не успел разглядеть ее лицо. Согласно моей баптистской вере, подумалось мне, я совершил смертельный грех, и теперь так близок к дьяволу, как никогда прежде. Я проклял всех священников.

Пятачок освободился, яркие лучи голубого и золотистого света прорезали зал. Оркестр разразился старым, всеми любимым вальсом „Прекрасный Огайо“.

Я поискал глазами местечко, где можно было бы присесть, расслабиться и послушать музыку в свое удовольствие, наслаждаясь каждой ее нотой. Неподалеку я увидел свободное место, прикрытое женским пальто.

– Это не ваше пальто? – спросил я у леди на соседнем месте.

– Мое.

– Не подвинете чуть-чуть, пожалуйста? Я хотел бы присесть.

– Ну, отчего же нет.

Леди была крайне толстой. Моя просьба раздосадовала ее, и это меня слегка порадовало. Я развалился с показной легкостью, надеясь, что женщина как-нибудь разовьет свою досаду, но она развернула ко мне свою широкую спину, и мне осталось только созерцать ее могучий загривок. Я откинул голову на спинку сиденья и уставился в потолок, наслаждаясь расплывающимися по залу звуками песни.

Сестре Мэри Эзелберт нравилась эта песня. Она обычно играла ее на органе, когда я учился в четвертом классе. Мэри – монашенка из Вайоминга. Она молится за меня каждый вечер. Эта песня всегда напоминает мне о ней. Возможно, в этот самый момент она молится за меня. И, Боже, что за парадокс – всякий раз, когда я вспоминаю о ней, я представляю, как ложусь с ней в постель. Как это говорил Юрген? Сейчас… там говорилось… нет… не так. А, вот. „Не существует воспоминания менее удовлетворительного, чем воспоминание о преодоленном искушении“. Нет, все-таки это безнравственно, так думать о Сестре Эзелберт. Ведь она молится за меня. И моя мать дома сейчас тоже молится обо мне. А также Отец Бенсон в Сент-Луисе, и Пол Рейнерт, и Дэн Кэмпбел. Как их угораздило стать священниками? Если бы они увидели книги Е. Бойд Баррета, они бы сожгли их, даже не читая. Я должен быть дома – сидеть, читать и писать. Я должен непременно до полуночи быть дома, если я рассчитываю написать положенные семьсот слов. Я должен писать, писать и писать. Мне надо еще пораньше сегодня лечь спать. Завтра – стальные катера. Я ненавижу эти железяки. Они изрезали мне все руки. Что за чертовщина? Я должен быть счастлив, что у меня есть работа. Какого дьявола? Концепции добра и зла давно исчерпали себя. Они – просто средства для достижения власти. Почти невозможно сделать то, что завещал Ницше, но, клянусь Богом, правда на его стороне, и я сделаю это. Сестра Мэри Эзелберт прекрасна. Она мечтала, что я тоже стану священником. Моя мать тоже. А я хочу видеть их абсолютно голыми, так как только абсолютная красота учит раскаянию. И что же он имел в виду под этим? Я не знаю. Как ребенок у Шервуда Андерсона, который говорит: „Я не знаю, почему, но я хочу знать – почему“. Андерсон пишет как старый кряжистый фермер. Кэйбелл сочиняет удивительные строки. Ох, Кэйбелл! Ох, Юрген, Юрген. Чертовски умный парень. Ну, ничего, Юрген. Я просто еще молод. Почему Ницше таскался по всей Европе за этой Саломе? Он просто был еще молод. Я мог бы еще стать священником. Но меня тошнит даже при мысли о том, что я позову священника к своему смертному одру. Я – трус? Нет. Я – чертовски умный парень. Мне сейчас следует быть дома, вместо того, чтобы слушать здесь эту песню. Я должен писать, писать и писать. Прекрасная песня. Сестра Эзелберт любила ее.

Песня закончилась, и я осмотрелся вокруг. Справа от меня сидела девица, которой я не заметил раньше. Ее ноги были упакованы в зажигательные ажурные чулки. Соблазнительные контуры голеней чуть портили костлявые мертвенно – бледные колени. Далее следовали – юбка из темного сукна, белая блузка и темный спортивный жакет. Мощные сверкающие зубы казались слегка великоватыми для того, чтобы давать возможность естественно закрываться губам. А волосы были как покрытые лаковой изоляцией медные провода. На шее болтался фальшивый топаз, совершенно гармонирующий с ее волосами и карими глазами.

Вставая, я слегка склонился к ней, и, стараясь выглядеть как можно более любезным, поинтересовался:

– Не станцуете со мной этот танец?

– Почему нет? – сказала она. – Веселенькая музычка.

Играл медленный фокстрот.

– Одну минуту, – сказал я.

Она уже стояла, когда я вернулся с билетами.

Ее глаза были на уровне моего лба. Мы подошли ко входу на пятачок, я отдал билеты смотрителю, и мы двинулись по мрамору. Ее крепкие стройные ноги пунктуально повторяли мои путаные па, в то время как мои пальцы, вздымаемые и низвергаемые ее хорошо проработанной спинной мускулатурой, двигались как клавиши механического пианино. Пудра и помада источали приторный аромат. И я страстно вдыхал его.

– Мы не встречались до этого? В Стэнфорде?

Она была студенткой. Не стоило говорить, что я портовый грузчик. Я расслабил пальцы левой руки, чтобы она не почувствовала мозолей на них.

– Вне всякого сомнения, – ответил я, – эрудиция вливалась в меня именно в этом прославленном заведении.

Она рассмеялась.

– Танцуете вы уж точно как в Стэнфорде.

– Это комплимент?

– Конечно!

Ах ты, гнусная брехунья, подумал я.

– Да, – сказал я, – мы верные апостолы науки, только без нимбов.

– Вы говорите, точно как профессор.

– Иначе и быть не может, это ведь моя должность в Стэнфорде, – изрек я в наигранно-менторской манере.

– Правда? Но вы такой молодой.

Господи, она поверила мне. Действительно, я чертовски умный парень, или, еще лучше, она чудовищно глупая девица.

– Я закончил обучение в прошлом году. Преподаю первый год.

– А что вы преподаете?

– Коммунизм.

Я был уверен, что знаю о коммунизме больше, чем она.

– А, старая песня. Коммунизм и законопорядок.

– Какой законопорядок? – возмутился я. – Вы когда-нибудь слышали про Билль о правах?

– Ну, – робко начала она, – я всегда думала, что коммунизм и законопорядок несовместимы.

– Какая нелепость! Неимоверно!

– Вы, наверное, думаете, какая я глупая.

Она заняла оборону. Я представил себе улыбку Юргена.

– Да что вы! Это не очень серьезная оплошность.

Дальше я продолжил вкрадчиво:

– Но, знаешь ли, малыш, Иегова, похоже, вообще не допустил ни одной оплошности, когда сотворил тебя, не так ли?

Мы станцевали пять танцев подряд. Когда мы покидали пятачок, она называла меня Профессором. Я представился Профессором Кэйбеллом.

Мы выпили молочного коктейля и сели в укромном темном уголке зала у самой эстрады. Ее звали Нина Крег, она училась в местном молодежном колледже. Очень быстро я утомился от ее глупости, потому что некому было ее демонстрировать.

Мы поцеловались бесчисленное количество раз. Это было почти спортивное увлечение. Губы у нее были сочные, мягкие, сладкие и влажные, и они отвечали взаимностью. Она бросалась в объятия бесстрашно и охотно, и это мне очень импонировало, поскольку я до этого никогда не целовал студенток. Я всегда глумился над легендарной студенческой пылкостью в книжках, но теперь нашел ее вдохновенной и даже упоительной. Когда наши губы сливались в поцелуе, ее руки обхватывали мою шею, и пальцы с неистовой силой вонзались мне в спину.

Примерно через полчаса я предложил ей пройтись по пляжу, но получил краткий и решительный отказ:

– Ни за что!

Я растерялся и чуть не забыл даже, что я профессор.

Я стал умолять ее.

– Нет. Я не покину этого зала.

Спорить с ней было бесполезно. Она так возбудила меня, что у меня ломило в висках. Я откинулся на сиденье и закрыл глаза, стараясь изобрести более убедительные мотивы.

Она тоже расслабилась, отбросив голову на спинку сиденья.

Я посмотрел на ее бедра: красная подвязка выглядывала из-под подола ее юбки.

Я аккуратно коснулся ее пальцем, потом резко оттянул и спустил как тетиву.

Подвязка смачно вонзилась в ляжку. В недоумении она схватила меня за руку и воскликнула:

– Зачем, профессор?!

– Десять тысяч извинений.

– Вам должно быть стыдно.

– Не следует выказывать свои бедра. Я просто предостерег вас.

Она держала меня за ладонь, и подушечки ее пальцев коснулись моих мозолей. Пальцы напряглись, и она в испуге отдернула руку, как от чего-то гадкого. Этим утром я вскрыл один волдырь на ладони и смазал его йодом. Я не мог работать в перчатках. После вскрытия остались острые зазубрины и заусеницы, как на лапе животного, так что даже когда я просто почесывал себе плечо, на нем оставались белые царапины.

Она раскрыла мою ладонь и положила к себе на колени.

– Господи, – сморщилась она, – какие ужасные руки! Что вы сними сделали?

Обработанная йодом рана была похожа на сгусток запекшейся крови. Я не искал оправданий.

– Да это пустяки, – сказал я.

– Я бы так не сказала!

Она вскочила и всплеснула руками.

– Скажите, вы обманули меня?

– Обманул?

– Вы не профессор! Вы просто какой-нибудь шофер, или рабочий, или что-то в этом духе!

– Ну и что из этого?

– Что из этого?! Посмотрите на свои руки! Посмотрите на свою замызганную куртку! Вы не профессор! Вы врун! Вот вы кто такой! Грязный врун!

Она почти дошла до крика. В глазах появились слезы. Я стоял, проглотивши язык, однако если бы мы были наедине, я наверняка искалечил бы ее. Я глупо вылупился на свой вскрытый волдырь и постарался улыбнуться. Многие поглядывали в нашу сторону. Я заметил пожилую женщину в очках, она смеялась. Что ты смеешься, подумал я, ты – ветхая авоська с костями. Затем я попытался подыскать литературные выражения для разрешения сложившейся ситуации, но кроме как „кулаком в лоб или по зубам“ в голову ничего не приходило. Как-то сам собой родился сюжет рассказа, где мужчина убивает женщину, и я очень пожалел о том, что у меня под рукой не оказалось блокнота, чтобы записать его. Я решил, что если я хочу, чтобы воспоминания об этом инциденте остались хотя бы нейтральными, я должен сейчас же встать и отхлестать эту девицу по щекам. Но вместо этого я промямлил:

– Я очень сожалею, извините, мне, правда…

– „Я очень… правда… извините!“ Ты гнусный врун! Вот это правда!

Господи, подумал я, это, видимо, единственное обвинение, которое она в состоянии сформулировать.

Ее правая рука оторвалась от бедра, и тыльная сторона ладони припечаталась к моей щеке. Удар был хлестким и болезненным.

Я вскочил с твердым намерением тут же сбить ее с ног. Но вместо этого взял и… зафиксировал в памяти фразу: „Она выбросила вперед руку, он почувствовал острую боль под глазом и осел на пол“.

Бормоча ругательства и бросая косые взгляды на изумленную публику, я сел на место. Девица скрылась в толпе.

Неожиданно я подумал о Ницше, Кэйбелле, Натане, Льюисе, Андерсоне и многих других. Будь проклят Ницше! Будь проклят великий Менкен! Будь проклят Кэйбелл! Будь проклята вся эта божественная компания! Я должен был разорвать эту мегеру на куски. Что такого с моими руками?! Будь проклят мой отец. Будь проклята моя мать. Будь я сам проклят! Почему я не ударил ее? Почему не угробил ее? Будь выше этого… ох, Ницше, да пошел ты! Ради Христа – оставьте вы меня все в покое хоть на минуту! Концепции добра и зла годятся только вообще. Все хорошо, что проистекает от силы, власти, здоровья, счастья и трепета пред величием. Что он имел в виду под трепетом? Вовсе не ужас. Нет, он имел в виду благоговение. Я должен был убить ее. Юрген на самом деле чертовски умный парень. По крайней мере, она хоть поверила, что я – профессор. Я должен был назвать ее ничтожной невеждой, хотя бы.

Определение Эверетом Дином Мартином образованного человека просто прекрасно. Сексуальное равноправие – вещь неоспоримая, но мне-то какого дьявола с ним делать? Ницше говорит, что в самой противоположности полов заключается их антагонизм. Как бы я хотел подержать еще хотя бы пару минут ее руку в своей. Надо идти домой. Я должен написать семьсот слов и прочитать пятьдесят страниц.

Я подошел к фонтанчику у входа и заказал чашку быстрорастворимого кофе. Официантка не отходила от меня, пока я не положил свои обычные три ложки сахара.

– В следующий раз, – сказала она, – я налью вам кофе в сахарницу. Это сбережет вашу энергию.

– Ваши познания в области физики просто никуда не годны, – ответил я. – Разве вы не знаете, что энергия бесследно не исчезает?

– Хитрожопый, да?

– Нет, я просто чертовски умный парень.

Целовать человека, целовать и целовать, и вдруг, увидев, что у него руки в мозолях, – оскорбиться. Это как раз в духе „Американского Кредо“. Она просто трусливая тварь, христианка. Ее место в монастырской келье. Сестра Эзелберт в женском монастыре в Вайоминге молится за меня. Пол Рейнерт и Дэн Кэмпбел заделались послушниками в Сент-Луисе. Иезуитство это все. Будь прокляты все эти верования! Я должен укрепиться в своем неверии! Должен быть издан антирелигиозный закон! Уильям Дж. Брайен был негодяем. И какие ужасные книги он писал. Надо пойти домой и все прочитать. Я должен был убить ее! Что говорил Юрген? Случалось ли с ним что-либо подобное? Я никогда не смогу писать, как Кэйбелл. Скучный, застенчивый, слащавый писака. Моя мать не спит, ждет меня. Какого дьявола? Что, я сам не смогу позаботиться о себе? Когда-нибудь я низвергну этот миф о женщинах. Может быть, будь я джентльменом, она бы сейчас шла со мной бок о бок. Может быть, будь я джентльменом, я мог бы повалить ее тут же на холодный песок. Ха! Вот иду, разглагольствую, как Юрген. Великолепно. Надо идти домой и писать.