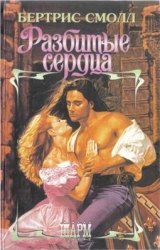

Текст книги "Разбитые сердца"

Автор книги: Бертрис Смолл

сообщить о нарушении

Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)

12

Теперь под широкой крышей эспанского дома, строительство которого успешно продвигалось, осталось семь женщин – вернее, восемь, если считать Джин. Не так давно я осматривала этот участок или просто думала о нем, лежа в постели, чувствуя себя человеком, севшим на смирную старую лошадь, чтобы проехать милю, но едва он коснулся седла, как кобыла превратилась в норовистого, плохо взнузданного жеребца, закусившего удила и проскакавшего двадцать миль по холмам и долинам в противоположном направлении.

Возможно, в перерывах между боями сэр Годрик гордился тем, как умно ему удалось пристроить сестру; или, может быть, его жена с восторгом рассказывала о том, как освободилась от ненавистной невестки, а возможно, друзья Джизельды радовались ее счастливой судьбе. Я знаю только одно: так или иначе, слух о том, что Эспан стал местом для невостребованных женщин со всего Манса, стал причиной того, что нас начали одолевать просьбами приютить какую-нибудь несчастную.

Судьба, сделавшая меня физически столь достойной жалости, а во всех других отношениях вызывающей зависть, наградила меня также и склонностью к некоему чувству, которое в лучшем случае можно назвать состраданием, а в худшей ипостаси – смертным грехом гордыни. Я никогда не заблуждалась в своих мотивах, даже в те далекие дни, когда кормила нищих в Памплоне, я понимала, почему жалела калек и уродов, и знала, что буду чувствовать, когда смогу оказать помощь.

Все эти женщины взывали как к моей жалости, так и к самонадеянности. Далеко не все они были уродливы или неизменно бедны, но объединяло их одно: у них никогда не было дома или они потеряли его в этом мире, в рамках общества, разлучающего мужчин и женщин, а потом объявляющего, что женщина без мужчины не больше чем мусор, тогда как природа, война и нравственность утверждают совершенно противоположное: что из младенцев выживает больше девочек, женщины переживают мужчин, мужчин можно убивать, женщин нужно беречь и мужчина может иметь только одну жену. Я часто думала, что Бог либо не хочет, чтобы каждая женщина имела мужа, либо отрицает моногамию. Порой мне казалось, что сарацинский обычай, при котором мужчина имеет столько жен, сколько может содержать, более милосерден, а еврейский закон, согласно которому вдов считают ответственными за семью, более нравствен, чем порядок, принятый у христиан, постоянно превращающий незамужних и вдов в отбросы общества.

Большинство достойных жалости ситуаций не является результатом нищеты; почти все бедные женщины в состоянии работать и, как замужние, так и одинокие, могут радоваться плодам своего труда. В любом случае, когда нас просили о приюте, приглашении, защите какой-нибудь женщины, всегда находился мужчина – брат, отец, сын, племянник, – готовый оказать поддержку деньгами. Единственным его желанием бывало отделаться от женщины – от сестры, потому что ей пора замуж, от матери, так как та ссорилась с женой из-за воспитания детей, от дочери, поскольку та не хотела выходить замуж именно в данный момент, не найдя подходящего мужчины, а пристроить дочь – святая обязанность главы семьи. Женщинам не хватало места, они были беззащитны. Одна из них – сестра графа Тоарского – приехала в Эспан с шкатулкой драгоценностей под мышкой и с собачкой под другой.

– Все это принадлежало моей матери, а теперь мое, – сказала она, вручая мне шкатулку, – и если я смогу поселиться здесь и не ехать в Блуа, где не разрешается держать собак, я с удовольствием отдам это вам. Камни на любой женщине сверкают одинаково, а собачка знает и любит только меня.

О, сколько духа противоречия было в ее словах! И недопустимой доверчивости. Что мешало мне забрать у нее драгоценности и выпроводить в лес?

Они все были очень доверчивы, в особенности незамужние, и большинство не придавали значения деньгам, поскольку не держали в руках ни одной монеты – ведь собственных денег у них не бывало отродясь.

Когда-то Беренгария жила в своем мире, отстраненном и неприступном. Теперь мир этот разрушился. Взывать к моей жалости и гордости было, разумеется, опасно, и она проявляла почти безумный интерес ко всему, что могло бы отвлечь ее мысли от Ричарда и от собственного странного положения. Женщины отвлекали ее больше, чем птицы, пчелы, бабочки и цветы.

Блондель теперь чаще бывал трезвым, потому что у него всегда было какое-то дело, но случалось, что его переживания подпитывались отчаянием королевы и винным хмелем.

А я обнаружила, что запуталась в сложных, на первый взгляд увлекательных, а порой вызывающих тревогу финансовых проблемах.

Иногда – а после отъезда Беренгарии особенно часто – мне хотелось отбросить свои бесконечные дела, перестать за всем следить, все замечать и проверять, всех выслушивать – и думать только об Апиете. О том, как я оставлю этот дом, который никогда не был и никогда не будет моим. Что тогда станется со всеми ними?

Летом, после того как Беренгария воссоединилась с Ричардом, я серьезно занялась финансовыми и административными делами. И получила помощь оттуда, откуда не ждала, а именно от Бланш. Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне, что я буду просить совета и получу его от этой глуповатой, нерешительной девушки, годами пытавшейся флиртовать и с мужчинами, и со святой церковью, я рассмеялась бы и назвала его сумасшедшим. Но случилось именно так.

Бланш совершенно неожиданно вышла замуж, и, для ее возраста, очень удачно. И, по-видимому, была хорошей женой Тиболту Шампанскому. Но за несколько месяцев в браке ей не удалось забеременеть, и ранней весной она решила совершить поломничество к могиле святой Петронеллы, в Манс.

Святая Петронелла была девственницей, но за ней закрепилась репутация излечивающей бесплодие, и вокруг места ее упокоения ногами объятых тревогой бездетных женщин был вытоптан глубокий след. На ее могиле в любое время года лежали небольшие букеты цветов, чаще всего анонимные, но многие и с надписями: «С благодарностью за Джеффри», «За Гийома», «Святая Петронелла подарила мне Джона». (Возможно, некоторые женщины силой раскрывали свои упрямые матки, но мне кажется, что результат они считали скорее дарованным, нежели полученным самостоятельно. Когда мы жили в Мансе, я часто ходила туда и смотрела на эту скромную дань, но только один раз увидела букет с надписью: «Спасибо тебе, дорогая святая, за Мари Петронеллу». Сердце мое прониклось теплом к этой матери!)

Отчасти потому, что Бланш была теперь замужней дамой, отчасти из любопытства к судьбе Беренгарии, а отчасти из соображений удобства, она приехала и остановилась в Эспане. И когда мы говорили об ее браке и о тайне отношения Ричарда к Беренгарии – о действительной причине Бланш не имела ни малейшего понятия, – она сказала:

– Я никогда не ожидала, что ее брак будет счастливым; моя сестра всегда казалась мне живой только наполовину.

Я возразила, сказав, что Беренгария очень изменилась, и это было правдой, и призналась, что в последнее время ничего о ней не знаю, потому что, хотя в то восхитительное утро Беренгария, крепко обнимая и целуя меня, обещала писать, я не получила от нее ни единого письма. И мы стали говорить об Эспане. Бланш, прожившая несколько лет в монастыре, никогда не придавала значения обетам, не давала их и всегда имела возможность свободно наблюдать жизнь. Она рассказала мне все, что знала об управлении хозяйством. Ни один еврей-ростовщик не смог бы превзойти ее в сжатости и проницательности суждений, а то и в их цинизме.

– Настоятельниц никогда не назначают из соображений святости! Святая церковь выбирает лидеров точно так же, как любая армия. Командование должно быть компетентным, энергичным, умным. Ни одна настоятельница, которых я знаю, будь она мужчиной, не могла бы стать монахом – стала бы солдатом, кардиналом или разбойником. Кстати, из тебя вышла бы хорошая аббатиса. В конце концов, Эспан – тот же монастырь во всем, кроме цели.

– Я не решилась бы так утверждать, – рассмеявшись, заметила я. – Как быть со всеми этими собаками, кошками, обезьянками, идиотками и незаконным ребенком Камиллы?

– И с ручным домашним менестрелем аббатисы!

– Он – архитектор и старший мастер, – уточнила я, но не слишком поспешно. – Однако у меня нет никакого желания быть аббатисой, и если ты будешь меня так называть, я лишу тебя своего расположения.

– Ну и что?

– А то, что святая Петронелла, несомненно, пошлет тебе отличного мальчика.

Мне захотелось отвлечь ее внимание, но у меня почему-то мелькнула мысль о том, что я походя произнесла смертный приговор.

13

Я снова погрузилась в дела, но лихорадочное состояние и потребность отвлечься растворились в повседневной суете. Подспудно, без спешки, я готовилась к тому времени, когда уеду в Апиету, оставив Эспан на самоуправлении, при полной самостоятельности. Счастливая деловая осень – с книгами, музыкой, нормальными человеческими интересами, далекими от личных проблемами и с Блонделем для компании.

Он пил, но я могла его понять. Выходя из темного леса, мы все выбираем себе дорогу, каждый должен найти свой собственный путь – и хотя я с болью смотрела на его затуманенные глаза и припухшее лицо, отмечала небрежность в костюме и в манере держаться, это было лучше, чем видеть его несчастным. В подпитии он не был ни неприятным, ни шумным и никогда не напивался до бесчувствия. Многие из наших самых интересных и оживленных разговоров начинались после того, как бутылка была опорожнена. И хотя я понимала, почему он так много пил, знала из нашего общего опыта ту боль, которую он пытался хотя бы ненадолго заглушить, была и еще одна причина, о которой он не трубил на весь свет. Рана на руке давно зарубцевалась, но беспокоила его до сих пор: болела перед дождем или когда он очень уставал. По утрам рука висела тяжелая и ослабевшая. И постепенно усыхала, как пораженная болезнью ветка на дереве. К счастью, будучи в первый раз ранен, Блондель начал тренировать левую руку и теперь мог писать и играть на лютне обеими руками одинаково.

Возможно, такой источник ощущения счастья может показаться несколько странным, но те месяцы в Эспане были освещены неким светом, и теперь, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, что погода там всегда была хорошей и постоянно сияло солнце.

А потом пришло письмо от Беренгарии.

Я часто отмечала особый пафос в написанном людьми, которые только-только овладевают пером, или даже более опытными, но не склонными ни к эпистолярному жанру, ни к искусству вообще. Перо в руках новичков – великий прорицатель. Опытные писатели нередко прячутся за прекрасными фразами, сплетающимися в гладкую речь, другие же – может быть, как бы в компенсацию этого – пишут вещи, хватающие за сердце, прибегая к красноречивым умолчаниям.

«Я хочу, чтобы ты была здесь, Анна, чтобы я могла с тобой разговаривать».

Мы проводили вместе с нею долгие, бесконечно долгие часы, не зная, что сказать друг другу, но я понимала, что она имела в виду.

«Самочувствие короля очень быстро улучшилось, и он снова участвует в боях. Однажды в ходе сражения французы прорвали нашу линию, и бой завязался совсем близко – мне было все видно, как на турнире. Ужасное зрелище: люди падали мертвыми, и я боялась, что убьют и его. Это произошло за два дня до того, как я кое-что узнала…»

Интересно, что она имеет в виду?

«У меня теперь много придворных дам. Самое модное развлечение здесь – говорить по-английски. На английском тараторят даже аквитанки. Они пытаются учить и меня, но, как ты знаешь, я не слишком способная ученица. Ричард английским не пользуется, хотя и понимает его».

Если бы он им пользовался, она тут же начала бы брать уроки и овладела бы английским так же быстро, как и любая другая из ее дам, явно прибегавших к этому странному языку, не желая, чтобы она понимала суть разговора.

«Говорят, что на Рождество мы, возможно, поедем в Манс. Я слышала о визите Бланш. К Ричарду собирался приехать Артур Бретанский, но его мать Констанция воспротивилась этому, и Ричард рассердился».

Чрезвычайно важное сообщение! Отношения с Ричардом улучшились настолько, что Беренгария могла подумать о ребенке и обскакать юного Артура, племянника Ричарда и предполагавшегося наследника. Она предупредила меня, что на Рождество отправится, по стопам Бланш, к могиле святой Петронеллы.

Письмо заканчивалось теплым выражением надежды на то, что, где бы они ни решили провести Рождество, я присоединюсь к ним. Что ж, выучу английский и, скрыв это, займу свое место среди ее придворных дам.

Такая мысль мне понравилась, и осенью я начала заниматься. Таким образом у нас с Блонделем появился еще один общий интерес. Он немного знал английский и тоже решил заняться его изучением.

Среди женщин, нашедших себе пристанище в Эспане, была потрепанная, сухопарая старуха по имени Халдах, хваставшаяся тем, что была англичанкой не только по национальности и родословной, но и по крови. Ее прадед якобы был одним из танов Гарольда и умер в числе преданных ему людей, которые в конце того долгого дня полегли вокруг последнего «короля англичан» на Сенлакском поле. Его вдова, в то время уже мать маленькой девочки, впоследствии вышла замуж за нормандского лорда и положила начало хитрости и вероломству, которые больше ста лет поддерживали версию английского происхождения в семье без примеси нормандской крови.

– Когда мне было восемь лет, – рассказывала старуха, – мать говорила мне, что я – ее саксонский ребенок: она спала с одним женатым работником-шотландцем, пока тот, кого называли моим отцом, воевал с шотландцами на стороне Стивена. Если посмотреть на меня внимательно, на моем лице можно увидеть отпечаток крестьянского происхождения, – но это саксонская кровь, бывшая для моей матери дороже крови нормандских королей. Она рассказала мне свою историю, и я поняла, хотя была еще ребенком, почему всегда чувствовала себя ее любимицей. Она обещала, если ей удастся, найти мне мужа-англичанина, потому что, сами видите, англичане снова входят в силу, и везде можно встретить благородных людей чистокровного происхождения. А если бы у нее ничего не вышло, сулила сделать так, чтобы у меня родился ребенок саксонской крови, которому нужно будет открыть тайну его происхождения и осуществить точно такой же план. После этого, – со вздохом продолжала старуха, – я несла бремя этого знания и своей ответственности, как Чашу Грааля. Но мать умерла, когда мне было десять лет и я еще не была помолвлена. Я не была красивой, как сами видите, и никому не приходило в голову остановить взгляд на моем крестьянском лице, к тому же нас у матери было десятеро, поскольку она, разумеется, уделяла внимание и мужу, поэтому наше приданое никого не соблазняло. Но я была умна и знала себе цену. Однажды вечером, когда за нашим столом ужинал Франсис Аркашонский, я его рассмешила. Он был мрачным человеком, страдал желудком и очень ценил смех, потому что смеяться ему приходилось редко. Наутро он попросил у отца моей руки. Я вышла замуж и переехала в Аркашон, где не было ни единого мужчины-саксонца. Таким образом на мне кончилась эта тщательно поддерживаемая линия. Я родила четырех полукровок, унаследовавших, как полукровки, худшие части имущества, и именно поэтому я здесь. Если бы мне достаточно повезло и я родила бы саксонского ребенка, он выполнил бы свой долг и мне не пришлось бы на старости лет ни от кого зависеть.

– Полно, – возразила я. – Когда у вашего сына все уладится, он вернет в Эспан доходы от маслобойни в Бокаже и права на рыболовство на участке реки Сент-Лорана до Виллено…

«Да, хлебнула бы я хлопот, если бы мне досталось такое хозяйство», – подумала я про себя.

– И тем не менее это зависимость, – проговорила старуха с большим достоинством и очень ядовито. – Потому что от вас зависит, сказать «да» или «нет», когда мой противный маленький метис будет просить вас приютить свою пустоголовую старую мать.

Я подумала, что она, возможно, всегда смотрит на своего полунормандского отпрыска как на противного маленького метиса, третируя его, и именно поэтому ни один из всех четверых не проявляет к ней сыновних чувств. Если бы ей удалось забеременеть чисто саксонским ребенком, она, вероятно, отдала бы ему всю свою любовь, застраховавшись от тоскливой старости. Но говорить об этом сейчас, когда упущено полвека, было слишком поздно. Она очень радовалась и гордилась тем, что преподавала нам английский язык.

– Если вы проживете достаточно долго, а это вполне может случиться, – сказала она, – вас ждут радостные дни. С каждым днем этот язык, который раньше так презирали и недооценивали, распространяется все шире и шире. Я слишком стара и не увижу этого, но настанет день, когда английский язык зазвучит в стенах Вестминстера. На нем заговорят и за морем, его услышат в Руане, Париже и Риме.

Я остановила поток ее красноречия, заметив, что уже слышала его в Акре.

Всю осень мы с Блонделем зубрили английский. Он опережал меня, потому что начал осваивать язык еще в Лондоне и значительно расширил свой словарный запас в походе. Но во мне проснулся дух соперничества, и я сильно продвинулась вперед, а грамматику, по словам Хадлах, знала уже лучше Блонделя.

– Не следует думать, – сердито говорила она, – что если в английском языке стол не «она», а кусок мыла не «он», как в вашем смешном французском, или если в английском слово «дерево» всегда «дерево», когда мы говорим «то дерево», «под деревом», «дерево зеленое», или «о дерево, как ты красиво», в нем нет ни грамматики, ни правил. Они есть. И именно потому, что английский язык не признает несуществующего пола, например, у стола, а про дерево при всех обстоятельствах говорят «дерево», со временем он станет языком всего цивилизованного мира.

Блондель посмотрел на меня, а я на него. Ни один мускул не дрогнул на наших лицах. Мы оставили эту шутку про запас, чтобы потом вволю посмеяться.

14

Желание Беренгарии провести Рождество в Мансе было удовлетворено. Весь двор – вернее компания, настолько близко походившая на двор, насколько это мог терпеть Ричард, – двадцатого декабря двинулся на юг и расположился в мрачном сером замке, господствовавшем над орлеанской дорогой. Я присоединилась к ним двумя днями позднее. А Блондель остался в Эспане, по горло занятый делами, в том числе организацией простых развлечений во время рождественских праздников.

Беренгария встретила меня очень тепло и отвела в небольшую комнатку, которую сама выбрала и подготовила для меня в основании одной из башен.

– Нам нужно место, где мы могли бы иногда бывать одни, и потом я сказала, что ты ненавидишь лестницы. И что тебе ненавистна мысль о том, чтобы спать вместе с этими хихикающими дамами. Все они отвратительны, Анна. Здесь ни одна достойная женщина не задерживается больше чем на месяц; они находят какой-нибудь предлог и исчезают.

Я повернулась и внимательно посмотрела на Беренгарию. Она выглядела так, словно уже начались двенадцать рождественских дней. И она участвовала в увеселениях под покровительством Князя Беспорядка. Ее волосы, которые она всегда заплетала в косу в девичестве и укладывала большим сияющим пучком на затылке после замужества, теперь были тщательно уложены в виде двух скрученных рожков по обе стороны головы. Ее затылок покрывала небольшая, плотно сидящая золотая шапочка филигранной работы с драгоценными камнями, от края которой, покрывая шею и касаясь плеч, спускалась небольшая газовая косынка, также с камнями по кромке. На ней было бархатное платье цвета спелой сливы, очень длинное и так обтягивающее, что для поддержки грудей пришлось вставить клинья материала, и даже при этом под туго натянувшейся тканью ясно обозначались соски. От узкой, плотно зашнурованной талии вниз отходила юбка, сначала чуть расширенная, а дальше плотно облегающая бедра, так что у коленей пришлось сделать разрез, чтобы можно было ходить. В разрезе виднелась нижняя юбка из розового шелка, вся расшитая фиолетовыми цветами и ярко-зелеными листьями. Рукава платья плотно охватывали запястья, где расширялись и ниспадали какими-то фантастическими манжетами, доходившими до кромки юбки, когда она опускала руки. Подкладка манжет была выполнена из той же вышитой ткани, что и нижняя юбка. У туфель из пурпурного бархата были длинные, заостренные носки. Все это было великолепно, необыкновенно красиво и очень модно, но, на мой взгляд, не слишком достойно и не слишком скромно и вряд ли нравилось Беренгарии.

Но я ничего не сказала. Я жила в глухой провинции, замурованная в Эспане, и, уж если говорить правду, на мне было то самое платье, в котором я уезжала из Памплоны, и меня окружали женщины, тоже одетые в стиле прошлого. Высказывать даже про себя суждение о столь утонченной одежде было бы с моей стороны так же глупо и бессмысленно, как тому старику священнику, гневно обрушившемуся в своей проповеди на шнурованное платье, которого он и в глаза не видел.

– Ты выглядишь еще прекраснее, чем всегда, – заметила я.

Она вздохнула.

– Это мне ничего не дает.

– О, дорогая, а я надеялась, что у тебя все хорошо, – лицемерно сказала я, поскольку ее письмо говорило об обратном, и именно поэтому я приехала сюда, а не осталась развешивать по стенам в столовой Эспана вечнозеленые венки.

– Сегодня вечером после ужина, когда все будут поглощены музыкой, выступлениями жонглеров и вином, пойдем со мной, Анна, в собор, а? Ты знаешь… к святой Петронелле.

– Охотно, – согласилась я, опасаясь, что мои сомнения прозвучат в голосе или откроются во взгляде. («Ты выглядишь еще прекраснее, чем всегда». «Это мне ничего не дает… пойдем со мной к могиле святой Петронеллы…» Где-то прервалась связь.)

– Это, наверное, звучит так, будто я спятила, и возможно, так оно и есть – видит Бог, я достаточно поработала над собой. Но, Анна, а вдруг святая Петронелла обладает приписываемой ей силой и будет так добра – я имею в виду, захочет – дать мне ребенка… Разумеется, мне не следовало бы говорить тебе об этом, но ты так хорошо все понимаешь… да и кому другому я могла бы такое сказать? Разумеется, для того, чтобы иметь ребенка, сначала нужно иметь мужа. А то, что святая Петронелла действительно дает людям детей, это очевидно – ведь Бланш забеременела, ты знаешь об этом?

Мною овладела та холодная злость, которая охватывает все мое существо каждый раз, когда я слышу о чудесах, привидениях и других подобных явлениях, причина которых необъяснима.

Допустим, что все это совпадения или просто внутренняя решимость женщины – и что тогда? Сомнение в могуществе святых ведет к сомнению в могуществе Бога. Отрицать, что маленький Гийом, маленький Джеффри, маленький Джон и маленькая Мари Петронелла обязаны своим существованием какому-то особому вмешательству, значило бы погружаться в немерные глубины ереси. Но стоило лишь в это поверить – и слова Беренгарии становились вполне разумными.

– Он спит с тобой? – задала я напрямик вопрос, который всегда был у меня на уме.

– Когда у него нет предлога, которым можно обмануть собственную совесть, то есть когда он не в лагере и не в отъезде, он ложится ко мне в постель. – Горячая розовая волна возникла на краю глубокого декольте и, поднявшись, залила ее лицо. – Не будем об этом. Пойдем со мной вечером. А потом спокойно уснем. О, Анна, как хорошо, что ты здесь…

В соборе не было ни души. Полная тишина и холод напомнили мне посещение собора в Памплоне, когда я, преклонив колена, возносила свои отчаянные молитвы – молитвы, которые так и остались без ответа. Отрицать это не смог бы никто! Но, возможно, человек должен быть более осторожен в своих молитвах. Сегодня я отпустила ее одну в небольшой боковой придел, где покоилась святая Петронелла, а сама осталась в помрачневшем нефе, ограничиваясь обычными молитвами, которые мог бы твердить и попугай, с единственным простым добавлением: «Господи, сделай ее счастливой!»

Время в полумраке, холоде и пропахшем ладаном воздухе шло медленно. Я не должна была проявлять нетерпение, мне не следовало думать о том, что прошел уже целый час и что здесь очень холодно. Но «Господи, сделай ее счастливой». Время всех нас смиряет, питает нас, заставляет скромно принимать крохи и отводить глаза от ломящегося от еды стола, за которым пируют другие. Блондель проектирует маленькие комнаты и оглушает себя вином; я занимаюсь рыболовными правами, сборами с мельницы, налогами на колокола, черпаю радость в его компании и в счастье женщин, которых я приютила. У Беренгарии же нет ничего. Господи, сделай ее счастливой в том единственном, в чем она может быть счастлива.

Наконец я окончательно убедилась, что уже прошел час, и даже подумала о том, что стоять так долго на коленях мне больно и что когда человеку холодно и неудобно, каждое мгновение кажется бесконечным. Скоро я увидела плохо различимую фигуру, обходившую алтарь. Там стало светлее: священник – это был он – зажег новые свечи. Время, должно быть, шло к полуночи. Я поднялась, потерла зазябшие руки и растерла колени, онемевшие от холодного камня.

А потом услышала голос. Голос Беренгарии, донесшийся из бокового придела. Она была слишком далеко от меня, чтобы я могла разобрать слова, но в голосе звучали волнение и тревога. Наверное, священник, сменивший свечи у алтаря, зашел в боковой придел и испугал Беренгарию. Она была храбрейшей из известных мне женщин, когда речь шла о темноте, внезапном шуме, мышах и о том, что Бланко называл «привидениями», но тем не менее под сводами этой огромной молчаливой церкви, в поздний час, да еще в таком холоде, который, по-моему, лишает стойкости духа, даже она могла испугаться. Я быстро заковыляла ко входу в придел и снова услышала ее голос. «Вернись… вернись. Я не сумела тебе объяснить. Если бы ты поняла, то простила бы меня…» Никакой другой голос в ответ не прозвучал.

Я дошла до отверстия в каменной стене, откуда была видна внутренность придела, который, в противоположность мраку, царившему в церкви, был очень хорошо освещен. Я увидела даже букет поздних, схваченных морозом роз, и другой, из падуба, с ягод которого были удалены острые листья. Они были окружены оборкой из белых кружев, лежавших на плоском могильном камне. Там не было никого кроме Беренгарии. Она стояла выпрямившись, устремив взгляд в стену и протянув руку так, словно хотела удержать какого-нибудь прохожего. Я тихо произнесла ее имя. Она повернулась, невыразительно взглянув на меня, и глубоко вздохнула. Потом проговорила: «Анна…» И очень медленно направилась ко мне, я бы сказала, как лунатик, хотя лунатиков мне видеть не приходилось. Я взяла ее за руку и почувствовала, что Беренгарию бьет сильная дрожь.

– Анна, – произнесла она снова мое имя, прежде чем я успела заговорить.

– Я слышала твой голос, – сказала я, потрясенная ее движениями, ее тоном, поздним часом, мраком, непривычной обстановкой и холодом сильнее зимнего.

– Я пыталась объяснить… – сказала она, словно отвергая обвинение. – Но она не позволила мне, не захотела слушать. Она ушла, выпятив челюсть, высоко подняв голову, и я не успела толком ничего сказать. Я поначалу была так ошеломлена, Анна, что не могла найти слов, а когда овладела собой, ее уже не было…

Беренгария говорила несколько громче, чем принято в церкви, и звук ее голоса словно с чем-то смешивался – нет, это было не эхо, а какая-то странная вибрация под высокими сводами большого здания.

Почти окончательно разнервничавшись, я спросила:

– О чем ты? Ты была здесь одна? – Я вдруг догадалась и с огромным облегчением сказала: – Ты уснула, тебе приснился сон. И говорила ты во сне. Пойдем. Уже поздно и страшно холодно. Пошли домой.

Я потянула ее за руку, и она покорно пошла. Мы вышли через огромную дверь и через портик в морозную звездную ночь. Здесь, перед собором, она остановилась, тряхнула головой, словно только что проснувшись, и заговорила:

– Я не спала, Анна. Я видела ее так ясно, как сейчас вижу тебя. Она невысокая женщина, полноватая, с загорелым крестьянским лицом и со шрамом, изуродовавшим одну бровь. Я стояла на коленях и молилась, и тогда появилась она – я еще подумала, как неслышно ей удалось войти, – а потом я посмотрела на ее потрепанный старый коричневый плащ и капюшон и подумала, как странно и довольно приятно, что эта бедная женщина и я оказались там в одну и ту же минуту, моля об одной и той же милости. Затем я решила, что не должна позволять отвлекать мое внимание, и начала молиться снова. А потом… она грубо, сердито начала меня бранить, и я поняла…

Она содрогнулась, а по моей спине снова пробежал тот самый суеверный холодок. И все же это меня не убедило.

Доверчивость – понятие очень непостоянное. Едва научившись читать, я забивала голову житиями святых и чудесами, творившимися святыми. Большинство писателей были монахами, и почти все их книги, естественно, носили религиозный характер, и хотя я была достаточно легкомысленной, чтобы предпочитать светскую литературу, когда могла достать ту или иную книгу, что бывало нелегко, к тому времени я была отлично знакома с историями святых, которых посещали видения, и святых, являвшихся в видениях. И если бы я прочла в какой-нибудь книге, что в одну декабрьскую ночь святая Петронелла якобы явилась какой-то матери в Мансском соборе, я без труда поверила бы в это и продолжила бы читать дальше, без тени сомнения, о том, что сделала или сказала эта святая.

Но читать о чем-то в книге и слушать рассказ о том же самом от человека, которого вы только что видели за ужином, которого хорошо знаете и подозреваете, что он только что немного поспал, – вещи совершенно разные. Именно поэтому все святые и мистики, по-видимому, страдают от цинизма в своем собственном семейном кругу.

Однако, несмотря на мои сомнения, я была любопытна и спросила:

– Почему она сердилась? И что говорила?

– Она сердилась потому, что видела меня насквозь – ведь я молилась не только о даровании мне ребенка. Она сказала: «Сколько еще ты будешь играть этот спектакль? Или думаешь обмануть подлинных святых? Разве я Бог, чтобы оплодотворять девственное чрево?» И тогда я поняла, что эта крестьянская женщина не безумна – потому что во всем мире только я и Ричард знаем – этого не знала даже ты, – что я все еще… И она стала ругаться как мегера и проклинать меня. А потом исчезла прежде, чем я смогла все объяснить и оправдаться. Я была ошеломлена и испугалась; это было… сверхъестественно. Но я взяла себя в руки, и дай она мне шанс, ответила бы ей и рассказала, что я действительно хочу ребенка и что это важно, кроме того, с точки зрения наследования престола.

Да, такова была Беренгария. Видение, которое она восприняла как сверхъестественное, застало ее врасплох, потрясло внезапным натиском, но в какой-то момент ее храбрая кровь воспряла, и она закричала: «Вернись… если ты поймешь, то простишь меня!» Если бы святая Петронелла Толмонтская оставалась воплощенной хотя бы еще мгновение, Беренгария Наваррская с готовностью отразила бы ее атаку.