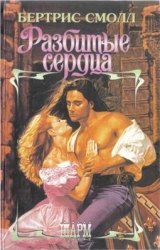

Текст книги "Разбитые сердца"

Автор книги: Бертрис Смолл

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)

В голове роилась дюжина язвительных замечаний, но я не высказала ни одного из них. И не потому, что боялась обидеть… нет, с этим было покончено, а на будущее я решила, что всегда буду высказывать свое мнение, и не потому, что в тот момент хотела пощадить его чувства. Меня остановила моя крайняя усталость. Я чувствовала себя, как человек, который перевалил через горный хребет, одолел ущелье, потом еще одно и еще, обнаружил, что перед ним лежит новое, и понял, что весь запас его сил полностью исчерпан. Неожиданно вся моя сила словно вытекла из меня, как вытекает кровь из кровоточащей раны. Я пережила огромное эмоциональное напряжение сцены с Беренгарией, которая теперь представлялась как происшедшая сто лет назад, поездку верхом на муле, стычку с Ричардом по поводу Каутенсиса, другую поездку на муле, новую эмоциональную встряску и, наконец, мучительное бремя моего открытия. Теперь, перед лицом несомненной очевидности решения Ричарда предоставить событиям развиваться самостоятельно, я капитулировала без всякого сопротивления.

Вот что значит быть старой. Силы еще есть, но их надо беречь, а не расточать.

Помолчав, я очень мягко сказала:

– Удивительно не то, Ричард, что я забыла про пост, а то, что ты о нем вспомнил.

В конце концов мы расстались с ним нежно. Наши дороги шли в противоположных направлениях, и ни один из нас не был связан никакими мирными миссиями.

Одному Богу известно, почему множество обстоятельств сложилось так, что мы никогда больше не смогли снова увидеться друг с другом. А ведь Ричард был моим самым любимым сыном, приверженным пороку, о котором я никогда не подозревала, менее совершенным человеком, чем я думала все эти годы, но от этого не менее дорогим.

Я повисла на его шее, расцеловала его и немного поплакала. Он весело подбадривал меня.

– Уладь там все поскорее, мама, и не рискуй собою. Помни – мы обещали друг другу въехать в Иерусалим вместе.

От усталости я стала слабой и капризной. С уверенностью, не вызывающей сомнения, я знала, что мы никогда не въедем туда вместе. Тогда я думала, что эта встреча не состоится по моей вине – либо я умру, либо просто не смогу двигаться. Я никогда не сомневалась в том, что он возьмет Иерусалим. Слушая его, я представляла себе эту триумфальную процессию, конечную цель, дело всей его жизни. Но представить себя рядом с ним не могла: нет, женщиной, которая поедет верхом на лошади рядом с ним, будет Беренгария. Так и должно быть. Однако я бодро ответила:

– Ты проложишь мне путь в Иерусалим, Ричард, а я открою для тебя Лондон. И у нас будет два торжественных въезда на белых конях!

Он снова очень нежно поцеловал меня и сказал:

– До встречи под Иерусалимом!

После этого нам не оставалось ничего другого, как обменяться добрыми пожеланиями.

Часть четвертая

ТРУБАДУР РИЧАРДА

1

Рассказ Блонделя о Третьем крестовом походе.

Я пишу историю Третьего крестового похода по приказанию Анны, герцогини Апиетской, которая всегда была моим другом и покровителем.

Я очень хорошо понимаю, почему она мне это поручила. Ее беспокоит то, что я слишком часто ищу забвения в вине, и вот теперь, когда дом закончен, она исхитрилась – но я-то ее насквозь вижу! – найти мне новое занятие.

Но стоит ли жаловаться? Может быть, лучше радоваться? Я сижу на солнышке, рядом шатер из разросшейся виноградной лозы, в тени которой я всегда могу укрыться от жары, передо мной стоит чернильница, лежит гусиное перо и превосходная китайская бумага. Сбоку бочка этого странного палестинского вина, известного под названием «Кровь Иуды». У меня достаточно времени, чтобы писать, неторопливо вспоминая прошлое, – чего еще желать писателю?

Я буду писать правду – то, что я сам видел во время Третьего крестового похода. По свету ходит очень много всяких рассказов, в каждом из которых есть зерно истины, делающее неправду правдоподобной и опасной. Такие баллады, как «Шел Ричард по Святой земле», «Иерусалим, я умираю за тебя» и «Ко Гробу Господню», уже звучат в любой зале, в любом кабачке. И огромная масса христиан узнает из них все подробности похода.

Само выражение «крестовый поход» таит в себе нечто магическое, и даже люди, не искушенные в музыке и не имеющие слуха, чтобы петь, но выгодно отличающиеся отсутствием руки, ноги или глаза, либо те, кто может продемонстрировать шрамы, стоят на всех углах и пересказывают содержание трех этих баллад, зная, что как бы они их ни перевирали, люди простят их и подадут щедрую милостыню. Однажды я видел в Пуату, как балладу «Шел Ричард по Святой земле» рассказывали одновременно на трех углах, и можно было обойти весь рынок, не теряя нити повествования. Очень немногие из этих миннезингеров знают, правду или ложь они несут людям, да их это и не занимает. Для этого есть я, как говорит Анна.

Мое повествование начинается с того вечера в Мессине, когда Ричард Английский был приглашен на ужин со своей нареченной, матерью и сестрой и в последнюю минуту отказался под тем предлогом, что должен был руководить вылавливанием бочек с говядиной с перевернувшегося судна, пока не начался прилив. В то время в Мессине собрались тысячи людей, каждый из которых был готов по его приказу даже утонуть – такова была его власть. Почему же он не пошел на ужин, так огорчив свою невесту?

Когда об этом стало известно, я был на кухне дворца, в котором мы жили, и понемногу, глоток за глотком потягивал вино, в ожидании момента, который, как я знал, обязательно настанет – когда я с помутневшей от вина головой стану свидетелем встречи любимой мною женщины с тем, кого любила она, что должно было стать для меня большим испытанием. Как ни парадоксально и ни смешно это может показаться и как бы далеко ни отстояло от темы моего рассказа, я любил, и уже давно, свою хозяйку, Беренгарию Наваррскую, смотревшую на меня как на собаку. Мне больше нечего об этом сказать – не бойтесь, я не заставлю вас выслушивать историю неразделенной любви.

Эта история начинается с гнева. Я знал лучше любого другого, что отец Ричарда, Генрих Английский, был развратником, каких свет не видел со времен Ирода Антипасского, растлившего свою падчерицу Саломию. Что же, каков отец, таков и сын. А что значат все эти слухи о племяннице Танкреда? И однажды, в тот вечер, когда миледи была не в настроении слушать музыку, я взял свою лютню и поспешил, то бегом, то переходя на шаг, в лагерь крестоносцев. По пути я вспоминал ходившие по Англии рассказы о том, как королева Элеонора расправлялась с маленькими шлюхами. Завтра, если мои подозрения подтвердятся, мы с нею можем, как ни странно, стать союзниками. Она хочет наследника для Англии, а я желаю счастья миледи.

Итак, я, страстно желавший настигнуть зайца своего подозрения, добежал до лагеря и, показывая тем, кто меня останавливал, свою лютню и уверяя их, что иду играть и петь для короля Англии, сумел пробраться в его шатер. Короля там не было, и, оглядевшись, я понял, что это не такое место, где можно заниматься тайными интрижками. Это был большой шатер, основную часть которого занимало некое подобие залы в замке. Если Ричард Английский и забавлялся с племянницей Танкреда, то не здесь.

Заканчивался ужин. Несколько опоздавших все еще сидели за дощатыми столами на козлах, а те, кто уже наелся, не торопясь потягивали вино, наблюдая за гонкой собак, затеянной на пари двумя молодыми рыцарями. Один, сильно подвыпивший, покачиваясь, встал и запел похабную песенку, с энтузиазмом подхваченную слушателями, добавляющими к ней собственные непристойности.

Моя лютня, как всегда, была встречена с восторгом. Какой-то невозмутимо-сдержанный оруженосец оторвался от огромной кости, которую обгладывал, и ударил ею по столу.

– Теперь послушаем настоящую музыку! – воскликнул он.

Тот, который пел, запротестовал, откровенно выразив свое мнение на этот счет. Оруженосец поднялся на ноги и беззлобно отвесил ему оглушительный удар, а потом, схватив поперек туловища, как мешок, попытался выбросить из шатра. В этом ему помогли остальные. Обе собаки с лаем прыгали вокруг них, добавляя беспорядка и шума.

– Играй, Бога ради, – шепнул кто-то мне в ухо, – иначе они передерутся, а драка между своими – единственное, чего не терпит король.

И я заиграл так громко, насколько было возможно, выбрав песню, которая – в чем я убедился в Англии – была здесь очень популярна. Все англичане, находившиеся в шатре, громко подхватили строки «Это было ясным майским утром», со свойственной им смесью сентиментальности и похабства. К ним присоединились французы, подпевая или же отбивая такт руками по столу. Собаки притихли.

Повторяя куплеты и затягивая музыкальные паузы, я постарался как можно дольше не кончать песню, понимая, что не располагаю ничем другим, что могло бы им так же понравиться. Но в конце концов мне пришлось закончить пение.

Раздались аплодисменты, которые перекрыл громкий голос:

– Приятно видеть компанию в таком прекрасном настроении.

Все вскочили на ноги, повернувшись лицом ко входу в шатер.

Я встречал Ричарда Плантагенета, герцога Аквитанского и короля Англии, раньше, при обстоятельствах, не имеющих отношения к моему повествованию. Я впервые увидел его в слабо освещенной передней Башни Вильгельма, в Лондоне, и именно там мои ревнивые глаза разглядели его лицо и фигуру, красота и грация которых так подействовали на миледи, что она полюбила его тс первого взгляда. Ни того ни другого я не находил в нем ни тогда, ни в этот вечер.

Он, разумеется, был высоким мужчиной, с широкими плечами и узкими бедрами, но ноги его были слегка кривыми оттого, что он много времени проводил в седле, а мускулы на руках были такими выпуклыми, что руки выглядели неуклюжими. Христос однажды исцелил человека, слепого от рождения, и тот, впервые увидев своих товарищей, сказал: «Я вижу людей как ходячие деревья», – и эти слова точно характеризуют наружность Ричарда Плантагенета. Менестрели поют о его золотисто-красных волосах и бороде. Золотисто-красный цвет – преимущество, полезное на расстоянии, вблизи же это всего лишь цвет сырой нефти или выскобленной морковки, и он плохо сочетался с цветом его кожи – ярко-красной, словно иссеченной резким ветром или же только что опаленной солнцем пустыни. На фоне этого кричаще-красного цвета его выпуклые синие глаза казались поразительно бледными, придавая ему беспокойный вид. Кроме того, у него были очень густые, брови того же цвета, что и волосы, пучками торчащие вперед и остриями вверх, необычайно подвижные. Нос у него был короткий, крючком, с большими ноздрями, полными рыжих волос, а крупный рот, с губами бледнее лица, был слегка искривлен и придавал ему сардоническое выражение, словно он над чем-то насмехался. Но ему никогда не была свойственна насмешка. Он всегда и ко всему подходил очень просто и прямолинейно. Ходячее дерево!

Надеюсь, что Анна никогда не покажет мою рукопись миледи Беренгарии, чтобы развлечь ее в час скуки. А если покажет… Именно таким Ричард Плантагенет виделся беспристрастному наблюдателю. (О Боже, прости мне это слово – «беспристрастный»! Я лгу. Я ненавидел его.)

Однако вполне возможно, что история с упавшими в море бочками не была выдуманной. Когда он вошел в шатер и я впервые увидел его при полном освещении, он был мокрым с головы до ног. Тонкая льняная рубаха и штаны прилипли к телу, как вторая кожа, золотисто-рыжие волосы словно приклеились к голове, такого же цвета борода превратилась в крысиный хвост, с которого на грудь стекали капли воды. Но никогда в жизни я не видел такого сияющего, счастливого и довольного человека.

Он добродушно проворчал:

– Мне кажется, я давно приказал освобождать шатер через тридцать минут после сигнала трубы к ужину! Кормить вас я обязан, но слушать весь этот ваш тарарам не намерен. Ступайте! У каждого из вас есть свои обязанности или матрац. Вот туда и отправляйтесь.

Ричард посмотрел на всю компанию, и у меня возникло странное чувство, что он точно знал, чем должен заниматься или где должен спать каждый в отдельности. Его взгляд остановился на мне. Мои обязанности были ему неизвестны, как и место, где лежит мой матрац.

Он сделал несколько шагов, остановился рядом со мной и взял меня за подбородок холодной, огрубевшей от соленой воды рукой – как встречают балованного ребенка, приподнимая навстречу своему взгляду его лицо.

– Ты очень хорошо поешь, парень. Добро пожаловать в наш шатер. Проходи. Я скоро освобожусь, и ты мне споешь. – Ричард ненадолго задержал на мне пристальный взгляд, и я подумал, не вспомнил ли он ту тускло освещенную переднюю и лютню, которую тогда у меня одолжил. Но он отошел со словами: – Ну, Раймунд, продолжай, я слушаю, – и один из его людей забормотал какие-то объяснения.

Что касается меня, то я мог повернуться и уйти. Мое любопытство было удовлетворено. Ничто не мешало мне исчезнуть, и я уже ломал голову над тем, как сказать миледи, что история с бочками не выдумка. Но что-то меня удержало. Мне припомнилась точно такая же минута, фатальный, решающий момент, когда я мог либо уйти, либо остаться. Мог вернуться на памплонский рынок, присоединиться в кабачке к Стивену и никогда не увидеть Беренгарию, никогда в жизни не взглянуть на принцессу Наваррскую. Потрясающая мысль! Я вполне мог повернуться и уйти из шатра Ричарда Плантагенета. Возможно, он вспомнит обо мне и спросит: «Где этот лютнист? Куда он делся?» Но его вопрос останется без ответа, потому что никто не знал, откуда я пришел и куда ушел.

Но я верю: мы выбираем то, что нам нужно. И вот я пишу все это черным по белому, самым лучшим своим почерком. Мы привыкли делать то, что нам приказывают, будь то Бог или дьявол. (Дорогая Анна, вы же понимаете, что никогда не опубликуете эту ересь, пока я жив, согласны?)

Я подошел к покрытому ковром грубому помосту в конце шатра, на котором стояли стол, стул и ширма. У края помоста в позе ожидания стоял невысокий мужчина в черной одежде с белыми нашивками врача. Подойдя ближе, я с некоторым удивлением узнал Эсселя, врача из Вальядолида, которого король Наварры Санчо срочно вызвал в Памплону, когда Беренгария лежала при смерти. Приехавший Эссель застал свою пациентку поправлявшейся, но не выразил недовольства, так как заехал в Наварру по дороге во Францию, куда направлялся, чтобы принять крест. «Крестовому походу нужны люди, умеющие и штопать раны, и наносить их», – сказал он.

Ричард подошел к Эсселю.

– Сожалею, Раймунд, что снова прерываю тебя, – сказал он, – но это срочное дело. Какие новости, Эссель?

– Сегодня умерли еще четверо, сир.

– Черт побери! Но почему, Эссель? Почему? Молодые, крепкие ребята, хорошая пища, хорошие условия. И все в той же части лагеря. Так сколько же за прошлую неделю – четырнадцать? Пятнадцать?

– Пятнадцать, сир.

– Вы пускали им кровь?

– Да, сир.

– И давали новые лекарства?

– Да, сир.

– Клянусь Богом, либо это место проклято, либо там дурной воздух, как я уже говорил. Их нужно перевести оттуда. Ральф! – Он требовательно оглянулся, и к нему шагнул пожилой, почтенного вида человек. – Ральф, я желаю, чтобы все шатры, которые стоят между загоном для мулов и рекой, были перенесены. В том месте что-то неблагополучно. Перенесите их сюда, на луг за моим шатром.

– Милорд, на том лугу выпас для лошадей его французского величества, – неуверенно проговорил Ральф.

– Я знаю. Но при всем моем уважении к нему мои лучники мне все же немного дороже. Тем не менее, Саймон…

– Я здесь, милорд.

– Саймон, приведи себя в наилучший вид и сходи к его французскому величеству. Передай ему мое почтение и скажи, что я собираюсь, с его разрешения, поставить несколько шатров там, где пасутся его лошади. Скажи, что такой обмен дет на пользу его клячам, потому что у воды трава сочнее и зеленее. Погоди, лучше начать с лошадей. Скажи, что я заметил, что пастбище за моим шатром уже вытоптано до земли, и спроси, не хочет ли он пойти на такой обмен. Нет… Клянусь святыми ранами Христа, он не захочет, воспримет это как порицание. Мы уже слышали о содержании лошадей французами… Черт бы их всех побрал! Ральф, переноси шатры, а ты, Саймон, отведи лошадей французов на их место. Утром я схожу к его французскому величеству и все объясню. Если дело дойдет до спора, скажу, что моим лучникам нужен лучший воздух.

Это решение показалось мне разумным, хотя некоторые замечания, предшествовавшие ему, представляли отношения между двумя предводителями в несколько зловещем свете. Почти без паузы Ричард вернулся к тому, о чем говорил с Раймундом. Под конец он сказал:

– Передай ему, что таково мое решение и я предлагаю больше к этому не возвращаться.

Раймунд и двое других, не участвовавших в разговоре, пожелали своему королю спокойной ночи и вышли из шатра. Ричард легко вспрыгнул на помост и скрылся за ширмой. Я тоже поднялся и встал у конца стола, положив лютню в ожидании того момента, когда она потребуется. Мне была видна его кровать, холщевый матрац, набитый местами торчащей из него соломой, уложенный на деревянную раму. Я видел также два железных треножия: на одном стояли таз и кувшин, а на другом лежала его кольчуга. Обстановка была беднее, чем в моей келье в Горбалзе.

Он разговаривал с каким-то полоумным по имени Дикон, который неловко подал ему полотенце и долго рылся в сухой одежде. Не без некоторого веселого удивления я поймал себя на мысли о том, что мог бы ему прислуживать более ловко, и когда один из оставшихся в шатре начал тонким, пронзительным голосом на что-то ему жаловаться, я подумал: неужели ты не можешь подождать, пока человек вытрется и оденется?

Жалобщик наконец замолчал. За ширмой остались только Ричард и Дикон.

– Я сам управлюсь. Принеси мне что-нибудь поесть, – сказал король Дикону, вышел из-за ширмы, на ходу застегивая пояс, и немедленно заговорил со мной. – Ну, а теперь, приятель, немного займемся музыкой. Клянусь гвоздями с креста Иисуса, я так проголодался, что мог бы съесть какую-нибудь старуху, лишь бы ее хорошо зажарили. А если ты поиграешь мне и споешь, я почувствую себя Иовом на Олимпе, что бы ни принес Дикон. Готов держать с тобой пари на серебряный четырехпенсовик, что это будет гороховая каша. Клянусь, это действительно самая замечательная вещь! Если потребуешь хорошей еды, она появится: на борту корабля, на остановке во время марша – везде, но стоит попросить просто поесть, получишь гороховую кашу, и это неизбежно, как сама смерть. А! Вот и она, что я говорил? Гороховая каша, чуть теплая, чем-то напоминающая мертвого осла. Ладно, Дикон, если ты утверждаешь, что это говядина, значит, так и есть. Ступай. Да скажи, чтобы часовой не впускал никого, кроме Эсселя. Я хочу заняться музыкой. Клянусь Богом, я это заслужил. Пятнадцать бочек выкатил собственными руками, а все остальные, что были со мной, побили мой рекорд, вместе выкатив на берег целых двадцать. Неплохой улов, слава Богу. – Он взялся за нож и на секунду замер: – А ты, парень, ужинал?

– Да, милорд.

О, мой ужин был куда лучше! Я вспомнил лепешечки, сыр, небольшие сладкие пирожные – все, что было приготовлено для его приема. Превосходная еда, и ее было столько, что, если не говорить о леди Пайле, все отведали каждого блюда лишь понемногу.

– Тогда поиграй мне, – попросил он и принялся за большущий клиновидный кусок остывшей гороховой каши с куском мяса, действительно цветом напоминавший осла. Сначала он ел жадно, затем помедленнее, особенно когда я запел «Смерть Роланда».

Когда я умолк, Ричард сказал:

– Своевременное напоминание… если бы я в нем нуждался. Когда зависишь от человека, считай, что он для тебя потерян. Когда человек зависит от тебя, он твой. Скажи мне, мальчик, где я мог тебя видеть? В голове у меня вертится мысль о том, что ты когда-то оказал мне услугу.

– Я никогда не оказывал вам услуги, сир, насколько я знаю.

Я одолжил ему свою лютню, но тогда я оказывал услугу Беренгарии Наваррской, а не Ричарду Аквитанскому.

– Откуда ты пришел?

– Я менестрель ее высочества принцессы Наваррской. Но пришел сюда без ведома и разрешения своей хозяйки.

Ричард вытер нож, сначала о край стола, потом о свой рукав и спрятал его в чехол.

– Стало быть, ты прямо из дамских апартаментов, а? Скажи-ка мне, все ли они хорошие люди? У всех ли доброе сердце? – В этом его обобщении – «все» – было что-то нарочитое. Зная, что я только что оттуда, где находилась Беренгария, разве нормальный человек спросил бы так?

– Все дамы, сир, чувствуют себя хорошо, – не менее уклончиво ответил я. – Принцесса и королева Сицилии горько разочарованы тем, что вы не пришли к ним на ужин.

Ричард сделал нетерпеливый жест.

– Это было невозможно. И не только из-за попавших в воду бочек, у меня было с десяток других дел. Ты ведь слышал, что говорили Раймунд и Эссель, не так ли? Женщинам этого не понять. Даже моей матери, как ни странно! Никому не следует ожидать, что, штурмуя стены Иерусалима, я вдруг остановлюсь, умоюсь, переоденусь в свежую одежду и отправлюсь на ужин произносить приличествующие случаю тосты. Они не могут понять и никогда не поймут того, что штурм Иерусалима начался здесь и сейчас. Если перемещение лучников из низин сегодня ночью спасет хоть одну жизнь – да будет на то Божья воля, – то именно он может оказаться тем, кто пустит стрелу в сердце Саладдина. Равно как и каждая из спасенных бочек с говядиной может обеспечить еду на целый день, а от этого, возможно, будет зависеть поражение или победа. Важно все, до последнего дюйма тетивы на луке, до последнего гвоздя в лошадиной подкове, – все важно, и за всем нужен глаз. Но этого никто не понимает! – Он тяжело втянул воздух через ноздри, внезапно побелевшие на фоне темного лица, и продолжал более спокойно: – По-видимому, женщины не способны понимать такие вещи. Я думаю, не все понимаешь и ты. Сыграй-ка мне еще одну мелодию, мальчик. А потом поторопись к своей хозяйке и скажи ей, ради Бога, что я действительно очень занят.

Но я его понимал. Он мог оттолкнуть меня в сторону, прогнать, высокомерно отослать обратно с письмом к женщинам. Но то, как он произнес слово «Иерусалим», сказало мне больше, чем могли бы передать тысячи объясняющих фраз. Ричард Плантагенет был влюблен в идею. А в жизни человека есть место только для одной любви.

Я это знал, как знал и сам Христос. «Никто не может служить двум хозяевам» – вот его собственные слова. И в то время, как мои пальцы играли небольшое попурри из трех песен, которое я так часто исполнял, будучи бродячим музыкантом, что мог играть его даже во сне, – это были песни «Правь на Зеленый остров», «Сбор стручков гороха» и «Веселая ветряная мельница», – мой мозг медленно свыкался с мыслью о том, что после взятия Иерусалима Ричард, может быть, вернется к Беренгарии и полюбит ее, но никак не раньше.

В воздухе тихо замерли звуки последней мелодии.

– Ты очень хорошо играешь, – заметил он. – А свои собственные мелодии ты когда-нибудь сочиняешь?

– Очень часто.

– Я тоже. Когда куда-нибудь иду или перед тем, как заснуть. В последние дни одна из них все время звучит у меня в ушах. Смогу ли я ее наиграть? Дай-ка мне лютню – правда, я давно уже за нее не брался. – Он протянул руку.

Этот жест и последняя фраза были точным повторением жеста и слов, с которыми он позаимствовал у меня лютню в передней Башни Вильгельма. Когда над нашими руками и над лютней встретились наши глаза, я понял, что он вспомнил и узнал меня. Опустив руку, он тихо проговорил:

– Так ты тот самый парень? Я сразу понял, что видел тебя раньше. И это та же самая лютня?

Я с опаской кивнул. Ненадолго задумавшись, словно приспосабливая мозг к тому, как принять эту новость, он вдруг расхохотался.

– Да, что и говорить, странная ситуация. Скажи мне, куда ты тогда делся? Когда мы решили, что нельзя допустить скандала, строились планы перерезать тебе глотку, чтобы не дать воли твоему языку. Ты догадался об этом? И поэтому уехал в Наварру?

– Нет, сир. Я вернулся в Наварру потому, что тогда уже имел сведения, за которыми меня послали. Король хотел знать все о вашей предстоявшей женитьбе.

– Понимаю. Так, значит, вот откуда он об этом узнал.

Ричард погрузился в размышления, и я поспешил сказать:

– Я никогда и никому не говорил о том, что произошло, милорд. В этом не было необходимости. Требовалось только узнать, что помолвка расстроилась. И я был так же нем, как если бы вы действительно перерезали мне глотку.

– О, не я, не я, – поспешно возразил он.

Конечно, не ты, а твоя добрейшая мать! Теперь я понял, почему она всегда меня ненавидела.

– А ты никогда не пытался переложить всю эту печальную историю на музыку? – спросил Ричард. – Я бы на твоем месте попробовал. Какая тема! Вот, послушай… – Он потянулся за лютней, взял ее в руки и тут же затянул песню, которая, прозвучи она публично, стала бы более популярной, чем «Это было ясным майским утром». Мелодия была захватывающей и запоминающейся, слова крайне непристойными, но чрезвычайно остроумными. Если это действительно импровизация, то Ричард – несравненный музыкант и поэт, но мне казалось более вероятным, что она уже давно зрела в его сердце.

– В таком духе можно продолжать многие часы, – заметил он наконец. – И пусть я сгнию в преисподней, если понимаю, почему ты…

Он резко прервался, потому что где-то совсем рядом пронзительно запела труба. Ричард отодвинул стул и выпрямился. Поднялся на ноги и я. Встали и четверо из пятерых людей, остававшихся в шатре после того, как выпроводили других, а прислужники, убиравшие столы, прекратили свою работу. Было ясно, что предстоит какой-то ритуал, о котором я раньше не слышал.

Ричард высоко поднял правую руку, и я, стараясь точно следовать его движениям, поднял свою, но едва она достигла уровня плеча, как я поймал его предупреждающий, неодобрительный взгляд. Я украдкой осмотрелся и увидел, что поднялись только руки солдат, а пажи и слуги просто стояли смирно.

И все присутствующие трижды громко, торжественно разом прокричали: «Вперед, вперед, за Гроб Господень». За те секунды, которые потребовались для троекратного провозглашения этого клича, я понял, что все эти приверженцы креста были объединены не как христиане в широком понимании этого слова, а в замкнутом братстве посвященных – крестоносцев.

И я опустил руку, сознавая, что мой ранг не выше звания уборщиков столов.

Ритуал окончился раньше, чем с моего лица сошла краска стыда за свою ошибку. Человек, игравший с собакой, снова начал ее гладить, а начищавший кольчугу снова склонился над нею.

– Я не успел тебя предупредить, – мягко сказал Ричард, – таков обычай тех, кто поднял крест и идет над ним в бой. Этот клич звучит у нас каждый вечер, напоминая солдатам о том, что участие в крестовом походе – вовсе не пьянство, обжорство, мародерство и распутство. Разумный обычай. И я стыжусь того, что этот трубный час застал меня сегодня за пением фривольной песни.

Он снова взял лютню, задумчиво прошелся пальцами по струнам и запел песню, которая была для меня новой: «Иерусалим, ты стоишь на зеленом холме».

Я ненавидел его не потому, что он собирался жениться на Беренгарии. В самые тяжелые минуты я понимал, что она должна выйти замуж за какого-нибудь короля или принца. Ричард был единственным человеком, которого она выбрала и которому я, хотя и весьма незначительно, помог получить такую невесту. Я возненавидел его с тех самых пор, как мы, прибыв в Марсель, обнаружили, что он отплыл оттуда неделю назад, сэкономил всего каких-то семь дней. Не так уж много, чтобы дождаться невесту! И за то, что вынудил ее просидеть всю долгую зиму в Бриндизи. А больше всего за то, что он не пришел к ней в тот вечер. И в его лагерь я явился, охваченный ненавистью.

Но пока он пел, все эти чувства: ненависть, негодование, ревность – назовите их как угодно – исчезли без следа. Теперь я уже старею, остроту моего ума подтачивает приверженность к вину, сердце чахнет от тоски, но если бы я сейчас в первый раз услышал его голос, поющий ту песню, она подействовала бы на меня так же, как тогда.

Некоторые ее слова были взяты прямо из Псалтиря: «Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить Тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселия моего». Но уверяю вас, что новые страстные слова, говорившие не об обращенной в прошлое ностальгии, а о стремлении вперед, к некоей цели, и о желании стать достойным ее достижения, вполне сочетались со страстными словами об изгнании «при реках вавилонских» и даже превосходили их.

Я слушал и разделял его чувства. Больше того, я был захвачен мыслью о том, чтобы стать крестоносцем. Я сидел в шатре и думал: «Я мог бы стать лучником или конюхом, а если подучиться, то и кузнецом. В тот момент я был, если подходить с точки зрения воздействия вина, совершенно трезв, так как не выпил ни глотка с момента ухода из дому. В трезвом уме и твердой памяти я сидел против Ричарда Плантагенета, страстно желая принять участие в крестовом походе.

Песня кончилась, и ее последние, словно запоздавшие ноты замерли в тишине. Я провел ладонями по влажному лицу и, когда смог заставить себя произносить слова, спросил:

– Милорд, кто сочинил эту песню? Это гениальнейший из поэтов. Мне хотелось бы знать, кого почитать.

– Ну-у, это слишком высокая похвала! Написал ее я и вовсе не уверен, что она хороша. Песня доводит меня до слез – и тебя тоже, мой мальчик, – но это не может быть мерой хорошей песни.

– Она выше всяких похвал! Любой средний менестрель, вооруженный такой песней, мог бы завербовать больше желающих участвовать в крестовом походе, чем все проповедники, включая самого Вильгельма Тирского. Ричард отложил лютню и рассмеялся.

– Я вспомню об этом, когда мне будет не хватать людей. А сейчас их у меня много, даже слишком много, как мне иногда кажется. Нет, мой мальчик, нам нужно больше денег, добротного снаряжения, лучшего оружия, здоровых вьючных животных – и поменьше старух в мужской одежде, золотых тарелок, поварят и поваров, а также пылкой гордости, чувствительной к оскорблениям, терзающим потом всю жизнь!

Он вскочил на ноги и зашагал взад и вперед по другую сторону стола, перечисляя все, что требовалось для крестового похода. На одном повороте он остановился.

– Но об этом можно говорить часами и без всякой пользы. Однако, уверяю тебя, мне не хочется волноваться, особенно на ночь, волнение лишает меня сна. Иногда я часами лежу там, не смыкая глаз, – он мотнул головой в сторону кровати, – как в лихорадке. Мне следует сдерживаться и не набрасываться на людей, требуя исправить то, что сделано неправильно. Меня называют грубым, но, о Боже, если ты не слеп и не глух, как некоторые из тех, кого ты сотворил и назвал людьми, ты видишь, что я каждый день смиряю свой нрав в двадцать раз чаще, чем некоторые за всю жизнь. – Это было похоже на припадок безумия: все его лицо, даже белки глаз, налилось кровью. Но стоял он спокойно, хотя и тяжело дышал, и вскоре заговорил гораздо ровнее: – Я все думаю о смене пастбища. Один Бог знает, сколько времени мне придется завтра убить, чтобы убедить моего французского брата в том, что такой обмен пойдет на пользу как его лошадям, так и моим людям. И даже убедившись в моей правоте, он добавит этот эпизод к длинному списку своих претензий. Но к тебе это не относится. Тебе пора отправляться обратно, уже поздно.