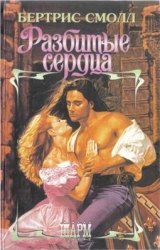

Текст книги "Разбитые сердца"

Автор книги: Бертрис Смолл

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)

– Так, значит, вы проводите дни и ночи в страхе? – выпустив пухлую руку своей племянницы, спросил Леопольд Австрийский, до сих пор не участвовавший в разговоре.

– Нет. Я прожил здесь уже достаточно долго, чтобы придерживаться на сей счет по меньшей мере такого же мнения, что и сарацины. Смерть приходит, когда приходит. Если добиваться ее расположения слишком рано, она станет избегать тебя, но как бы ты ни старался избежать ее после того, как она тебя заметит, все будет тщетно.

– Здесь, Конрад, я с вами согласен, – заметил Ричард.

В эту минуту миледи, обладавшая тонким чутьем в отношении того, когда можно продолжать разговор, а когда нужно сменить тему, обернулась ко мне и сделала знак, чтобы я начал играть. Постепенно о Старике с Горы вместе с его письмами на шелке, тортами и угрозами забыли. Филипп, с самого начала сомневавшийся в его существовании, вероятно, почувствовал, что его скептицизм оправдан, но Леопольд не мог не помнить о возмездии, которое могло настигнуть его и днем, и ночью.

8

Гости встали из-за стола и разошлись по домам, а король Англии, учтиво простившись с ними, вернулся к жене, своей новобрачной, с которой провел всего три дня и три ночи, и, безукоризненно галантный, со словами о том, что у него много дел и что он должен быть на ногах рано утром, поцеловал ей руки и удалился.

Говорить о том, что все оставшиеся в банкетном зале были удивлены, значило бы уподобиться музыкантам, внезапно оборвавшим музыку, чтобы заставить людей слушать. Ричард женился на ней, сократил до трех дней медовый месяц, на много дней и ночей расстался с молодой женой и вот теперь вроде бы воссоединился с ней снова. Он праздновал победу, Акра пала, и теперь в этом дворце в центре города его ждала новобрачная. А он ушел от нее, поцеловав ей руки.

Ее лицо показалось мне дивной, согревшейся на солнце розой, внезапно покрывшейся инеем. Оно не выглядело жалким, потому что тогда отражало бы некий призыв, сознательный или бессознательный, к тем, кто мог бы ей помочь, но этого как раз и не было. Оно скорее было трагичным – ведь трагедия состоит в борьбе с судьбой и в поражении в этой борьбе. Я не сомневался в том, что Ричард думал, будто она вполне довольна тем, что состоялась свадьба! И, вероятно, все остальные – кроме, может быть, Анны, – оправившись от удивления, вышли из залы, сочтя ее холодной, жестокой и непроницаемой.

Я слышал, как говорили, что Беренгария глупа, но это было неправдой. Глупая женщина в такую минуту, вероятно, выдала бы себя, наверное, просила бы его остаться, Беренгария же просто пожелала мужу доброй ночи, с благородным достоинством и спокойствием, придававшими ей большее очарование, чем все остальное, и бывшими для нее, бедняжки, единственным средством защиты.

Глядя на ее лицо, я обвинял Ричарда в преднамеренной жестокости, в непростительном грехе и думал: «Будь я проклят, если снова пойду с тобой как твой лакей, нянька и секретарь. Почему я должен тратить на тебя свое время, скотина ты этакая?»

Я дождался, пока он ушел, и отправился на кухню, где снова оказался среди пажей, поваров и судомоек, которых не видел со дня отплытия с Кипра, где впервые попробовал палестинское вино под названием «Кровь Иуды». У этого вина была своя легенда. Говорили, что после того, как Иуда повесился во дворе горшечника, кто-то посадил там виноградную лозу. Она дала виноград, вино из которого было не сравнимо ни с каким другим на свете. То было темно-красное вино, очень сладкое на вкус, но терпкое и оставляющее ощущение горечи. Заметили, что оно предотвращает и лечит камни в почках, и потому лозу стали пересаживать в другие места, где эти особенные качества винограда сохранялись. Вино пользовалось популярностью только среди тех, кто был озабочен состоянием своих почек, да пьющих в поисках забвения, а не веселья. Случилось так, что эконом Беренгарии был одним из первых, кто, услышав о достоинствах вина, заготовил его в большом количестве. Поскольку оно было у нас под рукой, мы как следует выпили, и скоро я почувствовал себя совсем пьяным. Между моим внутренним зрением и воспоминанием о ее удрученном лице приятно колебалась какая-то дымка, а во рту было сухо, словно я наелся терновника с живой изгороди, и я уже присматривал себе место, чтобы поспать, когда раздался голос пажа:

– Блондель у вас? Кто-нибудь видел лютниста? – Несколько услужливых рук указали на меня, головы еще нескольких доброхотов качнулись в мою сторону, и мальчик, подойдя ко мне, сказал: – Вас зовет моя хозяйка, королева.

Я сидел на скамье, опершись спиной о стену, и, пока не попробовал встать на ноги, не понял, насколько в беспомощном состоянии нахожусь.

– Я не могу появиться перед нею в таком виде, – ответил я. – Я пьян как лудильщик. Возвращайся и скажи, что не нашел меня. Или нет, лучше уж скажи ей правду. Ступай.

Он стоял около меня, бормоча какие-то возражения.

– Проваливай, – грубо сказал я. – Или ты хочешь дождаться пинка в зад?

Я вспомнил, что, когда мы с ним виделись в последний раз, я помог ему – тосковавшему по дому туповатому парню – написать письмо матери. Он, вероятно, также вспомнил об этом, грустно взглянул на меня, повернулся и исчез за дверью. А я уселся на скамью, мрачно раздумывая над тем, как низко я пал, напившись настолько, что не смог бы даже устоять на ногах перед пославшей за мной миледи, не то что угрожать пажам ударом по заднице.

От ненависти к себе не было другого лекарства, кроме как еще одной кружки «Крови Иуды». Ах, какое подходящее название! Видно, какой-то поэт окрестил это вино. Для предателей в самый раз… Размышляя таким образом, я налил себе еще одну полную кружку, вернулся в свой угол и сел. Дымка поплыла снова, обволакивая этот последний грех. И тогда на кухне произошло всеобщее замешательство. Пажи, слуги, судомойки и повара засуетились, шаркая ногами, я с трудом поднял глаза – веки не слушались меня в пьяной дремоте – и увидел стоящую в дверях Анну.

По случаю праздника в зале она была в ярко-красном платье, но теперь на ней остались только серый нижний чехол да наброшенная на плечи шаль. Увидев меня, она остановилась, подняла руку и поманила к себе. И потому, что Анне здесь было не место, тем более полуодетой, я разом поднялся на ноги, прошел к двери и встал рядом с нею, ударом ноги закрыв за собой дверь. Мы стояли в полутемном коридоре, освещенном единственным канделябром.

– Вы должны пойти, – без обиняков сказала она. – Король прислал узнать, здесь ли вы еще, а королева желает, чтобы вы немедленно отправились к нему. Но прежде она хочет вас видеть. Она в полном отчаянии. Вы понимаете меня, Блондель? Я вижу, что вы напились до одури, но, надеюсь, не потеряли способность соображать?

– Я соображаю, – искренне заметил я. – Соображать-то легко, а вот устоять на ногах труднее.

Она совершенно спокойно улыбнулась и заговорщицким тоном спросила:

– Как же нам быть? Беренгария вбила себе в голову, что ей нужно поговорить с вами… – Анна забарабанила пальцами по стене, к которой я прислонился. – Вы должны попытаться, Блондель. Ступайте-ка во двор, обойдите его три раза да дышите поглубже, а потом вылейте себе на голову ведро холодной воды. Я буду ждать вас здесь.

Я вышел, набрал ведро воды, вылил ее на голову, и к горлу сразу же подступила тошнота. Вскоре мне показалось, что я почувствовал себя лучше. Во время этой процедуры я дважды растянулся на земле, а когда вернулся в коридор, где ждала Анна, она довольно бесцеремонно стряхнула пыль с моей одежды, глядя на меня довольно сурово. Потом пробежала пальцами по моим рукам, от плеча до кисти, легко, почти ласково, и проговорила:

– Выглядите вы вполне пристойно. А теперь пойдемте, нам надо спешить.

– Я не вернусь к его величеству, даже если этого хочет ее величество.

– Не будьте глупцом. Почему?

– О, у меня есть свои причины, – мрачно ответил я.

– Уж не воображаете ли вы, что вернетесь сюда? Она, между прочим, не до конца простила вам замечание по поводу ошейника… – Анна произнесла эти слова резко и тут же запнулась, явно вспомнив, как и я, собственное из ряда вон выходящее тогдашнее поведение. Возникла короткая неловкая пауза.

– Я ничем не связан ни с ней, ни с ним, – напористо заявил я. – На свете много других домов. Или вернусь на большую дорогу, стану бродячим музыкантом.

– Все это верно, – согласилась она, – но позвольте сказать вам вот что: если ваша причина отказа вернуться к Ричарду такова, как я подозреваю, то, решив не возвращаться, вы окажетесь не менее жестоким, чем он!

Я молча сделал несколько шагов, размышляя над ее словами.

– Что вы можете знать о моих причинах?

– Я сказала не «знаю», а «подозреваю». И не будь вы в стельку пьяны, то поняли бы, что если человек бьет собаку ногой в живот, чтобы продемонстрировать свое неодобрение, это не значит, что нужно ударить ту же собаку по зубам. Ну, вот мы и пришли! – С этими словами она открыла дверь и быстро подтолкнула меня в небольшую светлую комнату, где Беренгария сидела на табурете и Иоанна Сицилийская расчесывала ей волосы. Я стоял перед миледи, а в ушах у меня звенели резкие слова о побитой собаке, и я снова спрашивал себя, насколько осведомлена Анна Апиетская.

Обе они – миледи и Иоанна – плакали. Иоанна, у которой слезы всегда были близко, плакала так, как плачут все женщины: глаза ее покраснели и распухли, и теперь она подошла к последней стадии всхлипывания перед приведением себя в порядок. Лицо Беренгарии не выдавало никаких чувств, но на груди голубого платья и на обшлагах длинных рукавов темнели пятна от слез.

– А, это вы, Блондель, – проговорила она. – Мы беспокоились о вас. Его величество прислал человека узнать, здесь ли вы, и сначала мы подумали, что вы потерялись, а потом этот обманщик паж сказал, будто вы напились и валяетесь на кухне. – Она встала, шагнула ко мне и внимательно посмотрела на меня. Ее глаза кое-кто считал невыразительными, я же всегда находил их весьма красноречивыми. – Вы пьяны, Блондель? И поэтому не хотите возвращаться в лагерь?

– Я устал от лагеря, – ответил я, но даже в моих собственных ушах это объяснение прозвучало фальшиво.

– Блондель, он отругал вас? Меня предупреждали, что он очень раздражителен. (Она говорила о муже, как о чужом человеке.) Но вы знаете, Блондель, я чувствую себя обязанной сказать, что вы порой действительно бываете совершенно несносным. – Она смягчила эти слова улыбкой, довольно робкой и неуверенной. – Что произошло?

Таким тоном добиваются признания у ребенка. Мог ли я ответить ей: «Он оставил вас, ранил в самое сердце, заставил плакать. Мне ненавистна мысль о том, чтобы снова его увидеть. Я не хочу!»

– Ничего не произошло, – ответил я. – Я уходил через кухню и встретил там нескольких старых друзей, которых не видел с тех пор, как мы были на Кипре. Отмечая встречу, мы, пожалуй, малость перебрали. Сказать правду, миледи, мой желудок маловат для войны, и когда…

– Замолчите! Не уклоняйтесь от ответа – это ни к чему не ведет. Вы не желаете быть честным со мной, но я буду с вами откровенной, Блондель. Я хочу, чтобы вы сейчас же отправились в лагерь и остались с королем. Я знаю, там вы живете – как и он – в тяжелых условиях, в опасности, и вам приходится видеть ужасные вещи. Но, прошу вас, возвращайтесь. Когда он болел, ваши письма спасали меня от безумия. Ни одно письмо от любого придворного – и даже от самого короля Франции – не приносило мне такого утешения.

Беренгария принялась расхаживать по комнате решительными, порывистыми шагами, ломая пальцы.

– Они все его ненавидят, – вымолвила она. Иоанна что-то прошептала ей на ухо. – Почему я не должна этого говорить? Блонделю можно доверять – он болтать не станет, а кроме того, я слышу это ежедневно. Они ненавидят Ричарда и завидуют ему. Вы заметили, как вел себя сегодня Филипп, делая все возможное, чтобы спровоцировать его, вызвать раздражение, а потом повернуть дело так, чтобы перед ним извинились за его же вероломство? Блондель, если бы вы только могли себе представить, что значит знать все это и сидеть взаперти, вдали от него. Вы слышали, что он сегодня говорил? Когда он уедет из Акры, мы останемся здесь и снова будем ждать недели, месяцы, не зная ни о чем правды. Это невыносимо. – Она остановилась около меня, положила руку на мой рукав и пылко сказала: – Знаете ли вы, что когда Ричард был болен, говорили, будто он умер? И если бы не ваши письма, Блондель…

– Беренгария, дорогая, – Иоанна обняла ее, расплакавшись снова, – вы не должны волноваться. Так недолго и заболеть. Вам следовало сказать Ричарду…

– Иоанна, дайте мне хоть раз договорить до конца. Слушайте, Блондель. Еще до того, как вы появились в Памплоне, я видела вас во сне. Да-да, именно так. Я никогда никому об этом не говорила, только Анне сразу же сказала, в тот день, когда вы впервые пришли в замок и играли нам на лютне. Помните? Мне снилось, что я была в какой-то яме, из которой вы меня вытащили. Когда вы вернулись из Англии, я подумала, что со сновидением покончено, что оно исполнилось, и чуть не позволила Анне увезти вас в Апиету, – но тот же сон приснился мне снова. Это было предупреждением, и я взяла на себя смелость не отпускать вас. А теперь судите сами. Когда Ричард отправился в поход на Иерусалим, а я осталась здесь, это и была моя яма. Только вы могли мне помочь. Вы, единственный человек, кому я могла доверить присмотр за ним, на чьи правдивые сведения я могла рассчитывать. Блондель, если бы приехал мой брат Санчо, все было бы иначе. Но теперь у меня есть только вы. Пожалуйста, умоляю вас, останьтесь с Ричардом, не расставайтесь с ним ни на минуту, присматривайте за ним, опекайте его и время от времени, при первой возможности, сообщайте мне о нем все.

Я стоял и смотрел на нее, а она на меня – умоляющими глазами. Не мне было обижать Беренгарию после того, как ее уже так обидели.

– Если бы я мог сделать вас счастливой… – наконец сказал я.

Она внезапно уселась на табурет, положив на колени сплетенные руки.

– За ужином, когда маркиз говорил о беззаботных слугах – вы слышали? – я подумала, что вы… что вы спите в его шатре. Пажи и слуги беззаботны, а порой и подкупны, но вы… Я вознагражу вас, Блондель, обещаю вам. Когда мы вернемся домой из крестового похода, я дам вам все, что только вы попросите, все, что пожелаете. Она наклонилась, внимательно посмотрела на меня и протянула ко мне руку, ладонью вверх. – Да! Именно это я и имею в виду, Блондель, когда говорю, что вы бываете несносным. Я прошу вас о великом одолжении, открываю вам свое сердце, даже рассказываю о своих снах, а когда обещаю вам вознаграждение, вы бросаете на меня насмешливо-презрительный взгляд, как будто не верите ни единому моему слову. Почему у вас такой вид? Вы не верите мне?

– О, нет. Разумеется, я верю вам. – Я вовсе не смотрел на нее ни с насмешкой, ни с презрением, но разве она могла дать мне то, о чем я так страстно мечтал?

– И вы вернетесь и будете с ним?

– Я вернусь и буду с ним.

– И станете присматривать за ним и опекать его?

– Да.

– Да благословит и хранит вас Бог, Блондель.

9

Я так быстро понадобился королю потому, что он пожелал возложить на меня интересную и пришедшуюся мне по вкусу задачу подготовки к приему через две недели трех тысяч сарацинских пленных.

Акра выдала всего четырнадцать христиан – Рэйфа и тринадцать других. Четверо из них длительное время находились в плену, а девятерых захватили в последние месяцы. Ричард разумно решил, что они должны помогать мне в подготовке к приему других, но его план сработал не вполне. Обыкновенный человек, не познавший ни плена, ни освобождения, может вообразить, что эти четырнадцать человек, объединенных общим опытом, станут неразлучными друзьями. Но ничего подобного не получилось. Рэйф был переводчиком на переговорах о капитуляции, и Ричард, под влиянием момента, взял его в свой шатер, усадил за свой стол и ввел его в высшее общество крестоносцев. В течение нескольких дней он был экзотической диковинкой. Остальные тринадцать, появившиеся позднее, разместились в другом шатре и вызывали уже меньше удивления и любопытства. Более прохладное отношение уязвляло их. Они соперничали между собой, наперебой перечисляя непомерные трудности и страшные испытания, требовали соответствующих привилегий, большинство из которых было невозможно, и злобно завидовали Рэйфу.

Я подыскал дворец, попросторнее того, в котором жили женщины, и постарался обставить его подобно западным замкам. Мы понаделали табуретов, столов и кроватей привычной для христиан высоты, снабдили кухню вертелами, обратились с призывом ко всем обитателям лагеря о сборе лишней одежды и утвари. На десятый день все было устроено так, чтобы каждый вернувшийся пленный был по возможности обеспечен всем необходимым, окружен заботой и почувствовал себя наконец дома, среди друзей.

Некоторые подношения были довольно трогательными. Как-то вечером лучник из Суффолка принес небольшой пакет, завернутый в парусину. Он говорил по-английски, но на таком диалекте, что оба вернувшихся пленника-англичанина не поняли ни слова. Наконец мы нашли одного, который понимал его говор, и он перевел нам такую речь:

«Несколько лет назад я сражался вместе с покойным его величеством королем Франции и имел несчастье быть раненным. Двенадцать дней я пролежал в бреду, без еды, и однажды мне невыносимо захотелось хотя бы кусочек суффолкской ветчины, а взять ее, разумеется, было неоткуда. Но в этот раз, перед моим уходом из дому, мать закоптила для меня окорок, специально заколов свинью, и сказала: «Джонни, мальчик мой, отрежь от него кусочек, когда тебе захочется побаловать себя». У меня осталась половина окорока, и если среди этих ребят есть кто-нибудь из Суффолка, отдайте ему это – здесь не найти окорока, закопченного по-суффолкски, за это я ручаюсь. Но если из Суффолка у вас никого нет, пожалуйста, верните окорок мне, потому что до окончания похода он еще может мне понадобиться. Если его съест кто-то не из Суффолка, мать никогда мне этого не простит».

Развернув парусину, он показал нам половину окорока, черного как уголь снаружи, розовато-коричневого внутри и тяжелого, как камень. Я аккуратно положил окорок на полку в кладовой, а позднее мне пришлось искать лучника из Суффолка по всей армии, чтобы вернуть его сокровище, потому что больше ни одного пленного мы не дождались.

Я так и не узнал почему, как, наверное, и никто другой. Саладдин согласился на обмен пленных, и мне казалось, что гарнизон Акры, насчитывающий три тысячи человек, должен быть ему дороже такого же количества христианских пленных, рассеянных по всей подвластной ему территории, тем более что многие из них были уже дряхлыми стариками. Кроме того, Саладдин казался, и неоднократно подтверждал это, врагом с рыцарскими качествами, скрупулезно соблюдающим правила и соглашения. Однако установленные две недели прошли, но ни пленных, ни объяснений не поступало, и это стало тревожить Ричарда. Через несколько дней он послал своих эмиссаров к Саладдину, но они вернулись с сообщением о том, что его лагерь в предгорье снялся с места и отправился на юг. Ричард поверил этому и пришел в настоящую ярость.

– Мудрое решение! Он понимает, что пленные сарацины висят тяжелым грузом на моих ногах: уехав отсюда, я не смогу кормить их. Да мне и вывезти их не на чем! И я не смогу оставить здесь стражу, чтобы караулить их, – у меня каждый человек на счету. Он думает, что я застряну здесь в роли сторожевой собаки, а он в это время займется обороной на юге. Плохо же он меня знает! Даю ему еще трое суток…

В Палестине летом бывает два приятных часа в день: один после восхода солнца, другой перед самым закатом. Утром небо приобретает цвет гиацинта, воздух становится ласковым и теплым от восходящего солнца – все пропитано влагой и сверкает росой. Вечером, после тяжелой, изнурительной дневной жары, поднимается легкий ветерок, вытягиваются прохладные тени, земля словно отряхивается и улыбается.

Таким восхитительным утром после истечения данного Ричардом последнего срока две тысячи восемьсот сорок четыре пленных сарацина были согнаны в загон перед местом их пленения. Они истово благодарили Аллаха, думая, что сейчас состоится обмен и для них настал день освобождения. А в прекрасный вечерний час того же дня все они захлебнулись в собственной крови на этой же площадке. Нет, вру, – не все, потому что к концу дня назначенные Ричардом для экзекуции воины устали, слишком торопились и не очень тщательно выполняли свою работу: только ранили или калечили некоторые свои жертвы, вместо того чтобы, по его приказу, отрубать им головы. Поэтому то тут, то там раздавались стоны и крики, под трупами шевелился кто-то еще живой, вспугивая пресыщенных грифов, поднимавшихся, взмахивая тяжелыми крыльями, и снова садившихся за свой праздничный ужин.

А Ричард Плантагенет, созерцавший это страшное зрелище, проговорил:

– Теперь я могу начать марш на Иерусалим.

В великий и ужасный день Страшного Суда эта фраза прозвучит снова – либо как обвинение, либо как оправдание. И судья будет беспристрастным и справедливым. Но никого из нас не останется, и поэтому вердикты будут предвзяты и недействительны.

Мнение большинства в лагере сводилось к тому, что Ричард поступил разумно. «Мы здесь для того, чтобы убивать сарацинов, и если три тысячи из них можно ликвидировать за один день без потери хотя бы одной христианской жизни, это замечательно», – сделал вывод один из солдат. Однако гораздо чаще люди, наиболее громогласно осуждавшие эту кровопролитную акцию, выражали не протест против массового убийства, а ненависть к тому, кто отдал приказ. «Мы всегда говорили, что Ричард кровожаден и коварен, и он подтвердил это», – заявляли они. Правда, хотя резня длилась целый день, никто не попытался ее остановить. Недовольные предоставили Ричарду возможность расправиться с пленными единолично – совершенно так же, как и взять Акру. Если бы Филипп Французский действительно считал – об этом он говорил впоследствии, – что Ричард кровожадный убийца, обезумевший от страсти убивать, – то он, несомненно, принял бы меры, чтобы остановить экзекуцию. Позже Ричард клятвенно заверял всех в том, что накануне вечером он сообщил Филиппу о своих намерениях, на что тот ответил: «За пленных несет ответственность тот, кто их удерживает». Ответ был вполне в его духе. Слово «ответственность» в данном случае было хитрой двусмысленностью, которая заставила бы более тонкого, чем Ричард, человека задуматься и не торопиться. Ричард же воспринял это высказывание как признание своей компетенции – оправданное допущение, поскольку Филипп весь тот день провел на пикнике в предгорьях, где более прохладно, а перед глазами предстают более приятные пейзажи.

Я особенно не анализировал свои чувства, вызванные резней. Безусловно, я был потрясен и объят ужасом, но тогда я был еще новичком в военных делах, и любое убийство, даже в разгар сражения, потрясало меня и повергало в ужас. Чтобы быть честным перед самим собой, я вынужден признать, что если бы Ричард был для Беренгарии добрым и любящим мужем, я с большей готовностью принял бы все три факта, которые не могли не принять даже те, кто ненавидел его. Он долго ждал и честно пытался заставить Саладдина выполнить условия капитуляции. Пленные задерживали поход, на карту была поставлена его судьба. Сам же способ экзекуции был наискорейшим и наиболее милосердным из известных.

Теперь, видя множество смертей от продолжительных болезней, неизлечимых ран, голода и жажды, я иногда спрашиваю себя: не худшие ли это способы умирания, чем смерть, приходящая в ясный солнечный день, когда ты уверен в том, что сейчас выйдешь на свободу, но взамен встречаешь острое лезвие молниеносного меча? Даже безвременность смерти – ведь многие пленники были в расцвете лет – не являлась для них поводом печалиться о своей участи. Значит, на то, чтобы они умерли в тот день, была воля Аллаха, и они приняли свою судьбу с восточной невозмутимостью.

Я тогда был молод и потрясен, однако прошло еще очень много времени, прежде чем я стал смотреть на Ричарда не иначе как с омерзением и ненавистью.