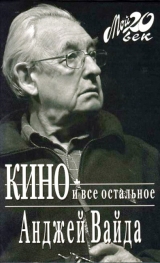

Текст книги "Кино и все остальное"

Автор книги: Анджей Вайда

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)

* * *

«Все на продажу» – это не фильм против артистов. Он о людях, которые делают кино. Не случайно они выступают туг под собственными именами. Зачем мне было давать им другие имена, если они произносят с экрана свои собственные слова? Они говорят то, что хотят сказать. С самого начала я знал, кто будет играть в этой «распродаже». Проблема возникла только с исполнителем роли режиссера. Откровенно говоря, я некоторое время считал, что сам обязан его играть, но в конце концов не решился на это. Я пытался уговорить литовского режиссера Витаутаса Жалакявичуса, но он решительно отклонил предложение. Эту роль с успехом мог бы сыграть Ежи Сколимовский, загвоздка состояла в том, что режиссер в фильме должен был быть моего возраста. Я хотел, чтобы Сколимовский сыграл молодого ассистента, но и это не получилось, позже его очень выразительно представил Витольд Хольц.

Тексты, которые произносит Бобек Кобеля, – его собственные тексты. Так он относился к фильму. Он не желал иметь с нами ничего общего. Однажды я увидел Эльжбету Чижевскую танцующей в одном из варшавских салонов; ее танец был протестом против компании, которая там тогда собралась. Нечто подобное было мне необходимо. Я попросил, чтобы она станцевала, как тогда, и она в точности повторила тот танец.

Финал – потрясающий бег Даниэля Ольбрыхского среди лошадей – это точка, придающая фильму другое измерение, сообщающая ему обобщенный смысл, выводящая его из мрачной атмосферы к свету. Даниэль всегда старается играть благородного человека, у него это рефлекс, юношеский и очень привлекательный. Он предложил мне: «Сделай так, чтобы кони ринулись на съемочную группу, а я выбегу и осажу их». Мне это понравилось, но потом я подумал, что галоп лошадей сам по себе очень красив. Когда мы это сняли, я заметил, что его бегущая фигура, как в луче стробоскопа, смазывается в очертаниях, превращаясь то в пятно, то в некие абстрактные фрагменты. В глазах режиссера он расплывается, его не видно, только чья-то тень, кто-то не то является, не то гибнет, исчезает… и картина завершается так, будто в проекционном аппарате оборвалась кинопленка.

Чтобы получить такой эффект, нужна максимально естественная режиссура. Диалоги актеров и их движения надо снять таким образом, чтобы не чувствовалось присутствие камеры. Поэтому мы добивались впечатления, как если бы все находится в постоянном движении и зритель смотрит на происходящее с многих точек зрения. На первый план не выдвигается ни фабула, ни образы. Я стремился построить фильм вокруг чего-то неуловимого. Можно ли было все это описать в сценарии? Мог ли я, к примеру, описать впечатление от бегущего коня? Ну, хотя бы и мог, но как: стихом, прозой или нотными знаками, а может быть, в графической форме?.. «Все на продажу» – единственный мой фильм, монтаж которого продолжался целых шесть месяцев.

* * *

Есть еще нечто, о чем я хотел рассказать, но чего мне не удалось до конца сделать. Рядом с режиссером в этом фильме действует молодой помощник, который работает на него, но одновременно исподволь подталкивает к тому, чтобы тот делал вещи, которые он, помощник, сам хотел бы увидеть на экране. У меня всегда были очень амбициозные ассистенты, они все потом делали самостоятельное кино. Они жаждут, чтобы их придумки попадали на экран. Но ведь это я своим именем подписываю фильм. Если он удается, успех засчитывается мне и они чувствуют себя обиженными. Если фильм не получается, то и это записывается на мой счет. И тогда мы квиты.

Этого мотива я не сумел развить. В фильме «Все на продажу» все было иначе, чем в моих прежних работах: едва прочерченная сценарная линия, понуждающая к постоянной смене очередности сцен, действие каждой из которых вытекало бы из предыдущей, диалоги, не просто произносимые актерами, но еще и от их имени. Настоящим героем фильма оказался Витольд Собоцинский. Его работа придала стиль и дала крылья всему начинанию. Работа над фильмами и жизнь художественной богемы – вот две стихии Витека, поэтому нет ничего удивительного в том, что он окунулся без остатка именно в этот фильм и именно в эту тему. Все, на что смотрела его камера, оживало, набирало красок и дыхания. Собоцинский по-своему видел мир и умел свое видение перенести на экран. А все вместе было протестом художников против серости, которая обступала нас в те годы, серости реального социализма.

Я уже цитировал слова председателя Управления кинематографии, произнесенные им во время сдачи «Канала»: «Мы обязаны считаться с тем, что за фильм, который выходит на экраны, ответственность несем мы. Когда мы делаем картину, мы не говорим, что ее делает Бучковский или Рыбковский. Мы говорим, что этот фильм делает польская кинематография». За десять лет, что прошли с премьеры «Канала», мы далеко ушли от такого образа мыслей! Мы делали фильм о себе, под собственными именами и полностью за него отвечали. К тому же мы воспользовались вызывающим названием: «Все на продажу». Открывалась дорога для других польских фильмов. Изменялось отношение к кино не только власти, но и творцов-художников. Многое этому способствовало, и было бы несправедливо говорить, что в том исключительно заслуга кинематографистов. Но факт есть факт: в кино это видно было особенно наглядно.

Специфическая атмосфера, которая окружала фильм, не могла не повлиять на его производство. Это организационное безумие, бесконечная смена съемочных площадок, приглашение исполнителей и отказ от некоторых из них, переброска группы с места на место не могли бы осуществиться без участия директора картины. Барбара Пец-Слесицкая тогда впервые заступила на этот пост и сразу же перешла на нашу сторону, сторону творцов, организуя такой лад и такой порядок, который помог бы реализации этого необычного в производстве фильма. И осталась верной каждой из двадцати очередных картин, которые мы вместе сделали.

Вернусь еще к замечаниям Ежи Боссака, который не сделал ни одного игрового фильма, но знал об этом предмете абсолютно все. Он писал мне:

«Кружка-манерка перестала в фильме что-то обозначать. А ведь именно она есть средство показать многозначность образа героя. Это должен быть ключ для оценки данной фигуры. Герой лжет, присваивает себе чужие биографии, выдумывает байки (как, например, ту про стол), а что же в нем правда?

Я думаю, что, если бы кружка сыграла какую-то свою роль в первой сцене Даниэля, если бы в интервью на похоронах как-то о ней зашла речь и если бы она появилась еще раз в финале, зритель по-другому думал бы о герое, его вымыслы стали бы правдой о нем, только другой правдой, в то время, как теперь правда о нем выглядит вымыслом. Может быть, стоит отыскать место для этой кружки даже в сцене на кладбище.

Повторяю: если уж мы не нашли другого способа выразить соотношение действительности и мира видимостей, воплощенных рядом действующих лиц, то пусть этот мотив кружки станет каким-то криком, чем-то настоящим и болезненным, что заставит нас иначе взглянуть на персонажей фильма и на весь фильм в целом.

Это хороший фильм, даже если его растопчут. Но ему не хватает чего-то: искры, раны, шрама – уж не знаю, как это поточнее назвать… Должен существовать аргумент, который заткнет рты недоброжелателям, какой-то довод, который нельзя отразить. Этот фильм должен был появиться, и никому нельзя позволить подвергнуть сомнению факт, что он не только появился, но именно что появиться был должен».

* * *

Когда Ежи Боссак писал мне свои замечания после просмотра первого монтажа, он прекрасно знал, что польский художник всегда стоит лицом к лицу со своей публикой, строго взыскующей с него за то, что он делает на сцене и на экране. Так было у нас всегда.

Вот его милость пан Пасек в 1664 году видит под Варшавой труппу французских актеров, показывающих на сцене недавние исторические события. В своих «Дневниках» он записывает:

«Когда на theatrum пожаловали достойные особы, триумфально заиграла музыка и зажглись огни, пришло множество народа и на конях по-приезжали на столь славное spectaculum; одни из Варшавы выезжают, другие приезжают; кто завидел, тот тоже задержался при этом чуде, хотя бы и торопился куда. И я там был, потому что тронулся из Варшавы и, выехавши с корчмы, остановился с челядью на лошадях, глядючи на это диво. <…> А потом, уже якобы сметя войско и положив на поле неприятеля, вводят цезаря в цепях, в цезарских одеждах, корону царскую уже не на голове имеющего, а в руках несущего и в руки короля французского оную отдающего, – мы же видели, что француз был достойный, который особу цезаря представлял, в цепях идучи, умел он изобразить physim [43]43

Подобие (лат.).

[Закрыть]его и губы так, как цезарь выворачивал – тогда начал один из конных поляков взывать к французам: «Убейте этого так раз так его сына, коли уж в полон его взяли; еды ему не давайте, потому как ежели выпустите, мстить будет, будет войну тянуть, будет кровь людскую лить, и так свет никогда мира знать не будет… А вот если вы его не убьете, то я его убью». Схватился за лук, заложил стрелу, как пальнет ею господина цезаря в бок, она аж с другого бока железом вышла, ну и убил. Другие поляки тоже за луки, как взялись кучей стрелы метать, нашпиковали французов, самого, что сидел in persona [44]44

Здесь:в образе (лат.).

[Закрыть]короля, подстрелили, под конец с трону на башку свалился, да с другими французами и сбежал».

В каждом поляке живет что-то от Дон Кихота, это наша лучшая сторона, поэтому-то фигура Дон Кихота постоянно присутствует в нашей культуре. Хотя мы и не живем в стране ветряных мельниц, нереальность или так: реальность желаемая издавна является нашей привычной средой. Дон Кихот потерял отчизну рыцарского благородства и высших идеалов точно так же, как мы свободную Польшу. Поляки путали искусство с действительностью и, может быть, поэтому относились к нему всегда слишком серьезно.

В Польше нелегко быть художником, в особенности актером. Один ксёндз проклял с амвона Ежи Штура за то, что слишком тот хорошо сыграл гэбиста, видно, сам имел какие-то связи с ГБ до чиноположения… Я не смог удержаться, чтобы не процитировать Пасека, потому что сам видел в 1945 году советских солдат, стрелявших в экран, когда на нем появлялись эсэсовцы.

Из дневника:

18 мая 1998

Рассказ Збышека Цибульского.

После варшавской премьеры «Пепла и алмаза» в кинотеатре «Москва» к нему подошел немолодой мужчина, положил руки на плечи, долго его рассматривал, а потом сказал «Вы живы!»

Мой роман с властью

«Я в политику не вмешиваюсь»

Вы не можете помешать тому, чтобы вас не заглотили; постарайтесь, по крайней мере, не дать себя переварить.

Жан-Жак Руссо.Заметки о правительстве Польши

Из дневника:

29 марта 1972, Варшава

Миклош Янчо – нашему шефу кинематографии, когда тот упомянул о сорока миллионах злотых, планируемых на возможную постановку фильма о генерале Бёме: «Мне нельзя давать столько денег, не наберется столько зрителей, желающих смотреть мои фильмы»…

* * *

Мои фильмы не делались на государственные деньги, как это любят твердить многие. Хотя это не вполне точно. Их финансировали потому, что они имели успех в стране и за границей. В ПНР было три тысячи кинотеатров, и на каждый фильм ходил миллион зрителей. Мои картины не только окупались, но и приносили прибыль с продаж за границу. Суммы прибыли хранились в глубокой тайне, а кого и где этими деньгами поддерживали, один Господь Бог знает.

Я в этом убедился уже в начале своей режиссерской работы, когда в 1957 году, направляясь с «Каналом» в Канн, впервые оказался в Париже. Представитель компании «Фильм Польский» пан Корнгольд имел многокомнатный офис в самом центре Парижа на улице Ля Боэти, там трудились десятки людей, чем-то чрезвычайно занятых. Я говорю «чем-то», потому что, правда, не понимаю, что они могли там делать: в Польше в ту пору делалось всего несколько фильмов в год. Кроме того, когда я возвращался с фестиваля, награжденный за сценарий «Сорок первый» Григория Чухрая уже шел на Елисейских полях, мой же фильм, отмеченный Серебряной пальмовой ветвью, появился в Париже только спустя год, и показывали его стыдливо в захудалом кинотеатрике.

Похоже, Корнгольд дружил с людьми, которые страшно старались уберечь меня от головокружения от успехов. Парижское представительство «Фильма Польского» должно было обслуживать какие-то партийные интересы. Оно ликвидировалось, когда эти интересы начали блюсти некие другие организации. Это произошло как раз тогда, когда наша кинематография начала выпускать приличное количество фильмов и их заметил мир.

Договор на постановку «Пепла и алмаза» – он хранится в моем архиве – предусматривал гонорар в 37 000 злотых; тогда же за сильно подержанную «Симку» я заплатил 100 000. При моей непрактичности и постоянных денежных проблемах я попросту вынужден был снимать в год по фильму, чтобы хотя бы худо-бедно поддержать свою материальную независимость.

Когда после того фестиваля мы возвращались с премией за «Канал», тогдашний начальник кинематографии велел остановить машину перед аэродромом в Париже и сделал выволочку Тересе Ижевской – вместе с Янчаром она играла в этой картине и представляла ее в Канне – за то, что она накануне вечером отвечала на вопрос журналистов о своих заработках в кино, о чем с немалым изумлением сообщили утренние французские газеты. Бедняжка актриса назвала сумму стипендии, которую получала будучи студенткой актерской школы, но и деньги за участие в «Канале» тоже не могли быть значительными. Так было в 50-е годы, так продолжалось и позже. На гонорар за чудесную роль Кази в картине «Барышни из Вилько» Кристина Захватович могла себе купить только один единственный свитер, правда, в самом дорогом магазине Варшавы.

В моем архиве сохранилась копия письма, которое я отправил в декабре 1959 года (привожу фрагменты):

«Канцелярия Совета Министров

Гражданину Премьеру Ю. Циранкевичу

Два года тому назад я уехал из Варшавы во Вроцлав, чтобы работать там на Студии художественных фильмов. Спустя год я понял, что постоянное пребывание во Вроцлаве для моей нормальной работы невозможно. Я возвратился в Варшаву, и тут начались продолжающиеся и по сию пору квартирные проблемы. Министерство культуры и искусства, Главное управление кинематографии и отдельные люди доброй воли очень поддерживают меня в моей борьбе за место, где я мог бы работать (сейчас я живу в отеле). К сожалению, соответствующие власти ставят меня в один ряд с представителями частной инициативы.

Никто не может отрицать, что сделанные мною фильмы принесли государству, помимо доходов в стране, 100 000 долларов и 750 000 руб. Мне бесконечно неприятно, что при такой прибыли мне отказывают в эквиваленте в виде квартиры.

При таком положении вещей, исчерпав все возможные и доступные для меня средства, я осмеливаюсь обратиться к гражданину Премьеру с горячей просьбой помочь мне получить квартиру, что в свою очередь будет способствовать тому, чтобы, как я надеюсь, моя работа в любимой профессии принесла существенную пользу нашей культуре».

* * *

Те, кто в ПНР снимал фильмы политического звучания, неизменно декларировали принцип «я в политику не вмешиваюсь». Разумеется, этого принципа не должны были придерживаться те, кто делал картины по заказу власти; наоборот, они обязаны были участвовать в политике, поддерживая своих работодателей. Я защищался от политики руками и ногами, в особенности в первые годы работы.

Мне немного стыдно думать, что – как сказал о себе наш великий поэт-пророк – «я обольщен был деспотией». Я слегка обманывал и себя самого, но особого выбора-то у меня не было; любая причина – и я мог надолго лишиться возможности работать. Я должен был также помнить, что хотя я ставил свои фильмы, но решение об их запуске и прокате принимали другие. Я мог подвергать опасности себя, но выдавать своих союзников было бы нечестно, к тому же как члены партии они рисковали больше меня.

Конечно, всегда оставалась возможность эмиграции, но за границей никого не интересовали мои проблемы, и никто бы не дал гроша ломаного на такой фильм, как «Человек из мрамора». Я вынужден был бы стать одним из многих режиссеров, заигрывающих с местной публикой, а это ни в коей мере не соответствовало моим амбициям.

Поэтому следовало прикидываться дурачком, но эти игры власть распознавала без труда, она на них собаку съела. Я предпочитал оставаться искренним и, не «вмешиваясь в политику», избегал многих ненужных контактов. А подружиться с кем следует было тогда нетрудно. В эпоху «раннего Терека» я столкнулся с главным идеологом тов. Шидляком, который без всяких ненужных вступлений, обращаясь ко мне, воскликнул: «Ну, пан Вайда, вы, наверное, довольны, критика приглушена…» Речь шла о «Земле обетованной», на которую в стране набросились в первую очередь патриоты из «Грюнвальда». Я как-то не заметил, что их «приглушили», и не знал, что теперь у нас в ходу такой термин. Наверное, я мог тогда постараться, чтобы критику полностью «приглушили», но благодаря врожденной осторожности пропустил признание начальника мимо ушей, и тем все счастливо окончилось.

В те времена я часто повторял фразу, которую запомнил из Гомбровича: «Я не глупец, но оказался в глупой ситуации». Опасаясь превратиться в «зависимого», я не встречался со многими фигурами нашей политической жизни, которые в будущем могли бы послужить мне в качестве прототипов экранных персонажей. По этой причине я абсолютно сознательно избегал встреч с Болеславом Пясецким, хотя он-то как раз меня очень интересовал, в особенности после того, как я услышал об одном происшествии, случившемся вскоре после войны в доме творчества в Нижней Силезии [45]45

Болеслав Пясецкий(1915–1979) – во время войны офицер Армии Крайовой, за что в 1945 г. арестован НКВД, но вскоре выпущен, в 50-е годы возглавил «ПАКС», организацию светских католиков, контролируемую властями и оппозиционную католическому костелу. С 1971 г. был членом Госсовета ПНР.

[Закрыть]. Когда в гостиную вошла госпожа Пясецкая, уже сильно беременная, пан Болеслав, показав на живот жены, воскликнул: «Король Польши родится!» Такие тексты можно прочитать только у Шекспира. Я вспоминал об этом, когда через много лет мы были немыми свидетелями трагических событий, связанных со смертью юноши, которого его отец видел нашим королем еще в материнском лоне.

Я никогда не встречался и с генералом Мочаром, хотя рассказы о нем Тадеуша Ломницкого вызывали к нему интерес [46]46

Мечислав Мочар(1913–1986) – генерал, крупный партийный деятель националистической ориентации.

[Закрыть]. Одна история крепко засела у меня в памяти. После того как Ломницкого выбрали членом Центрального комитета, наш великолепный артист так вдохновился своей новой функцией (повторяю его собственную версию), что на заседание комитета пришел одним из первых и погрузился в чтение подготовленных к встрече материалов. В дверях зала появился генерал Мочар, заметил одиноко сидящего актера, подошел к нему и сказал: «Пан Тадик, иди-ка, пан, отсюда». «Потому что он меня очень любил», – пояснял в этом месте мой друг.

Зная лично только людей с нижних этажей партийной номенклатуры, я не представлял себе, как ведут себя те, кто правит нашей страной.

Порфирий Петрович из «Преступления и наказания» в какой-то момент говорит: «Видите ли, Родион Романыч, все дело в том, что я не пью! Все относительно». Все в мире относительно, и я не испытал особого похмелья после Октября, потому что как-то не имел повода чересчур опьянеть от свободы 1956 года. Это может показаться странным, но, несмотря на мировой успех «Пепла и алмаза», я никогда не встречался с Гомулкой. Мне было достаточно безразлично, что там происходило у них в верхах, потому что в борьбе групп и группировок я никогда никакого участия не принимал. С другой стороны, у меня ни разу не возникло впечатления, что партия хочет обрести меня для своих целей. Я был честолюбивым режиссером и вполне мог стать столь же честолюбивым общественным деятелем, но никто в среде партийцев-кинематографистов в этом плане во мне не нуждался. Может быть, в самом деле, это оттого, что я не пью, а, как я догадываюсь, большинство интимных политических разговоров происходит за рюмкой.

Впрочем, пили не только те, кто хотел что-то для себя организовать, еще больше пили разочарованные. Шестидесятые годы и вправду были унылыми. Ежи Анджеевский на вопрос «Что нового?» отвечал всегда одно и то же: «Только потери».

О том, какие страсти бушевали в кругах интеллектуалов, причастных к событиям Октября и к настоящей политике, я могу только догадываться. Я узнал об этом спустя многие годы, после того как организовал Кинообъединение «X», основной состав которого представляла молодежь, включившаяся в деятельность своих родителей после 1956 года, а после 1968 года подвергшаяся преследованиям.

* * *

Народная Польша была раем… для всех тех, кто не хотел распоряжаться своей жизнью, не ценил своей работы, только и ждал, чтобы получить тепленькое местечко. Чтобы править эффективно, надо иметь что давать. Большинству равенство нравилось. Но, как говорит Щигалев в «Бесах», все могут быть равны только в рабстве, а рабство, к сожалению, не может продолжаться вечно, оно и пало-то из-за сочувствия рабовладельцев своим невольникам. Я помню одну лекцию еще студенческой поры: Маркс говорил о примитивных орудиях труда, какими пользовались рабы. Они портили их при каждой оказии, потому что ненавидели свою работу, только свободные люди уважают свой труд и пользуются более совершенными орудиями.

Двадцать лет назад я строил гараж. Каменщики регулярно приходили пьяными, работа не продвигалась ни на шаг. Когда я их спросил, почему они так много пьют, услышал в ответ: «Пьяным народом легче править». Они хоть и были сильно нетрезвы, но свою историческую роль осознавали точно.

* * *

В интервью, которые мне случается давать журналистам, меня часто спрашивают о письмах протеста, какие в ПНР писали властям интеллектуалы по важным для жизни народа вопросам, от известного «письма 34» против ограничения свободы культуры до протестов против изменений в конституции, вводящих в нее «руководящую роль партии» и «союз с Советским Союзом». До 1980 года ничего такого я не подписывал; самое интересное в том, что ко мне никогда и не обращались с предложением поставить свою подпись под чем-то подобным. Тогда ходила присказка:

Если думаешь – не говори;

Если говоришь – не пиши;

Если пишешь – не подписывай;

Если подписал – тогда не удивляйся.

Подписав какой-либо из протестов, я не должен был бы удивляться, что мои фильмы исчезли с экранов, а очередной сценарий ждет своего утверждения годами. Публичный протест – это красиво и благородно; неслабо также, думаю я, сделать такой фильм, как «Человек из мрамора»… Только, к сожалению, это вещи несовместные, одно исключало другое.

Кинообъединения как форма самоуправления защищали нас хотя бы частично от непосредственного вмешательства партии в нашу работу. Разумеется, такое становилось возможным в периоды относительной политической свободы, но польское кино умело хорошо использовать эти передышки. Определенное значение имели возникавшие время от времени возможности работы за границей, где можно было заработать деньги, помогавшие переждать мертвые полосы, когда один за другим рушились очередные проекты. Другим необычайно существенным элементом нашей творческой свободы было отсутствие института так называемых редакторов, которые в советских условиях обязаны были высиживать на съемочной площадке. Это были доносчики, осведомлявшие политическое руководство кинематографии о всех изменениях, которые режиссер позволяет себе в процессе съемок по сравнению с утвержденным сценарием.

Но для ведения неусыпной борьбы с деятелями культуры политическим властям иногда требовались аргументы в виде фильмов для битья, фильмов, ну просто взывающих к партийной критике. После введения военного положения мы остались без шефа кинематографии. Как председатель Союза кинематографистов я попросил о встрече нескольких крупных чиновников нашего ведомства, которые пригласили себе в помощь тройку военных. Я спросил, что они намерены предпринять в связи с начатыми, но не завершенными фильмами, производство которых приостановила военная цензура. В первую очередь, конечно, меня заботила судьба «Допроса», продюсером которого был я. Они не знали. Тогда я посоветовал им дать разрешение закончить все эти картины, потому что на этой стадии готовности они не могут быть оценены ни с художественной, ни, что более важно, с политической стороны.

– Дайте им появиться! – уговаривал я своих собеседников, убежденный в том, что важны сами фильмы, а режиссеры как-нибудь из этой ситуации вывернутся. Я был прав: Ришард Бугайский и так намерен был эмигрировать, и тогда завершение «Допроса» состоялось бы только в 1989 году. Между тем фильм, почти готовый в самом начале военного положения, можно было нелегально распространять на кассетах, что впоследствии сыграло огромную роль в эти безнадежные для нашей кинематографии годы. Во время встречи со зрителями где-то в Силезии один из ее участников признался мне, что за то, чтобы посмотреть «Допрос» в частном доме, он заплатил бешеную сумму в несколько сот злотых, то есть ровно столько, сколько составлял штраф, предписанный Коллегией по делам правонарушений всем участникам просмотра, если их задержит милиция.

Выйди «Допрос» после 1989 года, ни Ришард Бугайский, ни Кристина Янда точно не получили бы того удовлетворения, которое они испытывали, зная о подпольных просмотрах своего детища.

* * *

Весной 1985 года примерно накануне Страстной, не имея возможности что-либо сделать ни в одном из варшавских театров, я решил поставить в костеле на Житной, который был тогда местом встреч оппозиции, «Вечерю» – пьесу, специально к этому случаю написанную Эрнестом Брыллем. Среди заметок к спектаклю сохранилась страничка, написанная моей рукой:

«Запомни!

Твой долг —

Подливать масло в огонь.

Режиссер»

Символический смысл этого призыва был тогда всем ясен. Реально речь шла о поддержании жара в огромной, похожей на домну металлической печи, которая напоминала зрителям о 13 декабря и первых днях военного положения и которая одновременно обогревала до невозможности промерзшее помещение костела. Без этой полыхающей домны зрители попросту не высидели бы представления. Мы все подбрасывали поленья в огонь, хотя наши настроения в то время лучше выражались в праздничном поздравлении, которое я получил в Святую ночь от автора «Вечери»:

«Сила трухлявеет»,

но что с того для нас?

* * *

После нашей победы на выборах 1989 года я обязан был ответить себе на вопрос: что теперь будет с политическим кино? В моих бумагах имеется пространная заметка от 30 июня 1991 года.

Может ли кино влиять на политику? Может, и притом двояко. Во-первых, поддерживая власть, которая требует такой поддержки от режиссера. Тогда мы имеем дело с пропагандистским кино. Пропагандистскими фильмами, независимо от их художественной ценности, являются «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна и «Триумф воли» Лени Рифеншталь. Но кино может действовать и в оппозиции к власти даже тогда, когда режиссер, – что выглядит неправдоподобно, – работает как бы за ее деньги.

Этот парадокс нетрудно объяснить. Мы хорошо знаем, что каждая идеология требует словесного выражения. С наибольшим вниманием цензура контролирует слова, звучащие с экрана. Но кинематограф – искусство образа. Именно здесь, через голову цензора, оппозиционный режиссер может устанавливать контакт со своим зрителем. Здесь он может рассчитывать на культурное единство с публикой, взаимное знание культурных кодов, которое позволяет использовать язык метафор, символов, аллюзий; такие действия временами напоминают тайный язык заключенных. Это звучит неприятно, но ведь долгие годы мы были узниками идеологии.

Сутью оппозиционного искусства, а в особенности кино, является отношение автора к человеку, к личности, которую тоталитаризм трактует как удобрение истории и ее конечных процессов. «Материал посредственный и дешевый», – говорит Дантон Робеспьеру в пьесе Станиславы Пшибышевской. Поэтому правозащитные действия начинаются с защиты прав личности и выявления ее истинного значения в социальных и исторических процессах.

Почему «Пепел и алмаз» больше десятка лет пробивался на экраны СССР? Причиной была индивидуальная и оригинальная манера поведения Збышека Цибульского на экране, его темные очки, которые тогда никто не носил. В советских фильмах (смотри «Великий гражданин» Эрмлера) покушение на коммунистическую власть совершал какой-нибудь темный и унылый тип с внешностью уголовника.

Такие фильмы должны были вызывать ненависть к классовому врагу: оруэлловское определение «сеансы ненависти» точно отвечает реакции советской публики на идеологически правильные фильмы. Разумеется, при этом необходимы битком набитый зал и отсутствие любых развлечений, кроме кино. Невозможно представить себе коллективное пропагандистское воздействие на полупустой зал. Поэтому на вопрос «Может ли кино влиять на политику?» я отвечаю: «Сегодня не может, потому что политика, как и кино, нуждается в массах бедных людей, уповающих на перемену своей участи».

«Человека из железа», сделанного за несколько месяцев до введения военного положения, успели увидеть около пяти миллионов польских зрителей. На фильм шли целыми фабриками, в Познани, например, я присутствовал на сеансе, специально устроенном для рабочих ночной смены, он начинался в 6 часов утра. Массы не только смотрели мой фильм о «Солидарности», они сумели его защитить, когда власть попыталась задержать сроки премьеры. С другой стороны, я скептически отношусь к силе воздействия политического фильма, показанного по телевидению. Индивидуальное восприятие перед телевизором лишено температуры массы, которая передается кинозрителю и которая на него влияет в не меньшей степени, чем сам фильм.

* * *

Другой важной функцией оппозиционного политического кинематографа было оповещение мира о том, как мы живем, как чувствует себя человек в условиях политического и экономического насилия. Фильмы такого рода играли огромную роль не потому, что Европа или мир только и ждут, чтобы посокрушаться над нашей судьбой, но потому что они давали материал для раздумий. Все эти годы у Запада было слишком мало материала для размышлений, слишком мало фактов просачивалось сквозь «железный занавес», чтобы он мог создать себе представление о том, что на самом деле происходит по нашу сторону. Разумеется, это был интерес небескорыстный. Речь шла об ответе на главный вопрос: произойдет ли новая война, которой Советский Союз пугал мир долгие годы?

Кино воздействует на политическую ситуацию в стране, где общество из субъекта превращено в объект, а искусство, хотя и ущербно, но заменяет собой политические институты демократии. Польские кинематографисты понимали это и потому сознательно принимали участие в политических переменах, питая надежду, что каждый шаг приближает нас к демократии и свободе, невзирая на то, будет ли это образ сопротивления личности навязанной власти или недопустимая на экране в силу сложившихся табу эротическая сцена!