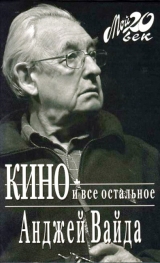

Текст книги "Кино и все остальное"

Автор книги: Анджей Вайда

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)

В 1985 году, вскоре после того как я поставил в костеле на Житной улице «Вечерю» Брылля, я получил приглашение на Конгресс по правам человека, который должен был состояться в Париже под патронатом ЮНЕСКО. Я отправил нашему послу во Франции письмо, в котором объяснял причины, по которым не буду участвовать в работе Конгресса. Это письмо неплохо отражает настроение той поры:

«Защитой прав человека занимается целый ряд созданных для этой цели официальных организаций – ООН, ЮНЕСКО и т. п. – к сожалению, их существование и деятельность только дезорганизуют общественное мнение. Например, я хочу поставить «Антигону» в Театре Габима в Тель-Авиве. Власти запрещают мне это делать на основании решения ЮНЕСКО, потому что Польша голосовала за бойкот Израиля. Но меня никто не спрашивал о моем мнении на этот счет и никто не согласовывал со мной кандидатуру нашего представителя в этой организации.

Я хочу снять фильм по книжке, в которой собраны документы об уничтожении евреев во время оккупации. Власти говорят: «Нет, нельзя, это антипольская книга». И снова меня не спрашивают, считаю ли я эту вещь антипольской и что вообще может означать это понятие.

Я сделал прапремьеру новой польской пьесы в костеле. Она прошла полтора десятка раз. Автора уволили с работы, актеров постоянно вызывают на допросы; требуют, чтобы они выбрали себе мецената – государство или церковь. Но ведь государство не нанимает актера исключительно для себя, в его контракте нигде не написано, что государство оплачивает его взгляды и душу! А спектакль репетировался и игрался сверхурочно, вне часов работы театров. И так на каждом шагу, и ждать защиты неоткуда, поскольку купленная интеллигенция постоянно информирует мир о стабилизации, разоружении и доброй воле обеих сторон.

А что бы произошло, если бы я выступил на Конгрессе и огласил эти факты? Скорее всего ничего, если говорить о мире, но тут, в своей стране, я вынужден был бы распроститься с фильмом, который как раз начал снимать. Разумеется, я мог бы превратиться в правозащитника-художника, но в таком случае меня ждут или эмиграция, или пенсия, а ни к одному из этих решений я еще не готов.

Возможно, мое письмо написано несколько иронично, но такова наша действительность, как еще о ней скажешь? Мне вспоминается вопрос Сталина, когда ему сообщили, что Святой Отец выразил протест по какому-то там вопросу международной жизни:

– А сколько у Папы дивизий?

А сколько ракет (и каких) имеет на своем вооружении Конгресс защиты прав человека?

Полагаю, что на этот раз Вы признаете мое неприсутствие оправданным. Постараюсь оправдать Ваше доверие в будущем».

* * *

Из сделанных мною в те годы фильмов единственным живым по сей день остается снятый в Париже «Дантон». Во время съемок этой картины оператор Игор Лютер, бежавший в свое время из Чехословакии и уже многие годы работавший в Западной Германии, рассказал страшную сцену своего последнего разговора со старым отцом. Сначала долго и через посредников устанавливалось место у границы Чешской Республики и ФРГ, где можно было приблизиться к колючей проволоке с обеих сторон на относительно близкое расстояние. Игор брел в вязкой грязи только что не по пояс, пока наконец увидел фигуру отца на другой стороне разделительной полосы. «Он что-то мне говорил, но было слишком далеко, чтобы расслышать. К счастью, я взял с собой фотоаппарат с длиннофокусным объективом и, ничего больше не ожидая, щелкал и щелкал. Лицо и движения рук… Все это продолжалось совсем недолго, пора уже было расставаться. Я вернулся домой и, ни минуты не медля, принялся проявлять пленку, а потом кадр за кадром, проецируя изображение на стену, считывал с жестов и мимики слова – последнюю волю своего отца. Он не доверял телефону, боялся писать и таким вот образом решил со мной попрощаться».

Когда-то мы восторгались «Блоу-ап» («Фотоувеличением») Антониони. Там преступление зафиксировано на случайно сделанной фотографии. Я жду, когда кино с нашей стороны, к счастью, уже не существующей берлинской стены, вместо того чтобы повторять гримасы европейских мод, сумеет открыть миру действительность тех лет, показав сцены, подобные тем, что рассказал мне Игор Лютер.

Из дневника:

Сценки из времени военного положения:

1. Дают подписать «лоялку».

– А вы, пан майор, это уже подписали?

– Я нет, я не обязан.

– Ну, и я тоже не подпишу.

2. В очередь перед магазином втискивается женщина. Очередь не хочет ее впускать. Женщина что-то там напридумывает. Никто не реагирует, и только в ответ на слова «Вы все воронье!» вспыхивает общий протест.

3. 13 декабря.Возвращающуюся с отдыха – с лыж из Закопане – варшавянку останавливает военный патруль.

– Документы!

– Это зачем? Что это вы, господа, с автоматами по городу разгуливаете?

– А вы не в курсе? Объявлено военное положение.

Задержанная показывает документы.

– Прошу прощения, а с кем вы воюете?

– Понятия не имеем.

4. В школе во время большой перемены мертвая тишина. К доске кто-то прикрепил листок: «Своим молчанием ты присоединяешься к молчанию Леха Валенсы».

5 января 1982

Состояние как после страшной, смертельной болезни; мне кажется, так чувствуют себя после тяжелого инфаркта. Полное падение ритма жизни. Я еще не знаю, что при этой болезни мне разрешено. Жду, существую, совершенно ненужными съемками избегаю думать над вопросом, что дальше.

В списках фильмов, снятых с проката и запрещенных, значатся: «Человек из мрамора», «Без наркоза», «Человек из железа», «Пепел и алмаз».

24 января 1982

Мечислав Раковский [82]82

Мечислав Раковский(род. 1926) – журналист, политический деятель ПНР. Активный сторонник введения военного положения в 1981 г. В 1988–1989 гг. премьер-министр последнего коммунистического правительства Польши.

[Закрыть]– директорам театров: «Не хотите принимать участие в культурной жизни страны, ну что ж, ничего не поделаешь, участие примут другие. Что с того, что это будут нули. А может, наступила эпоха нулей, которые, объединившись, создадут новые ценности».

Яцек Куронь рассказывает:

Арестовали в ночь на 13 декабря, везут через Гданьск.

– Ну так что, пан Яцек, стоило все это затевать? Ну эту «Солидарность»?

– Да. Когда вы год назад задерживали меня, достаточно было двух человек и машины, а сегодня, посмотрите-ка, сколько для этого потребовалось танков.

Смешно, но правдиво: запись 1999 года.

Кристина, делая весеннюю генеральную уборку, уже несколько лет собирается выбросить два свертка, лежащих в доме с первых дней военного положения. Это приготовленные на случай ареста необходимые в тюрьме вещи: полотенце, мыло, зубная щетка и паста, аспирин и что-то от болей в желудке… Режиссер, в шкафу у которого лежит такое снаряжение, может спокойно браться за любую тему и не дрожать: как бы чего не случилось…

Я был шофером Леха Валенсы

12 декабря 1988 года я впервые переступил порог здания секретариата Епископата Польши, расположенного в сквере кардинала Вышинского. Я уже застал там группу людей, в задачу которых входила подготовка к вечерним теледебатам между Цехом Валенсой и Альфредом Мёдовичем, представлявшим в том диалоге партийно-правительственную сторону.

Главным политическим советником Леха был тогда Бронислав Геремек. Профессор Геремек подготовил варианты вопросов и упреков в адрес «Солидарности», которые мог выдвинуть Мёдович. Важную роль в подготовке этой передачи играл также Януш Онышкевич [83]83

Януш Онышкевич– один из лидеров «ранней» «Солидарности».

[Закрыть]. Эта подготовка велась в течение нескольких недель; в своих бумагах я нашел письмо от 18 ноября 1988 года, в котором предостерегал от приемчиков тогдашнего телевидения:

«Дорогой пан Януш!

После долгого размышления я готов изложить несколько своих требований к телевидению, если предполагается, что оно станет полем борьбы Леха Валенсы с кем-то из властей. Сначала пояснение, почему я нахожу такую подстраховку абсолютно необходимой:

1. В последние годы телевидение было основным источником дезинформации во всем, что касается руководителя «Солидарности», почему бы оно вдруг изменило линию своего поведения? Если по приказу, то таковой может быть в любую минуту отменен, а тогда материал дискуссии станет сырьем для манипуляций разного рода Самитовских [речь идет о сегодня забытом официозном тележурналисте, который прославился своими фальсификациями уже осенью 1980 года].

2. Ознакомление Леха Валенсы с принципами работы студии ничего не даст, потому что студию можно использовать на разные лады. Гарантами могли бы стать работающие там люди «Солидарности», но ведь всех оттуда убрали. Поэтому наш председатель не может ни на кого тут рассчитывать.

Требования:

Председателя сопровождает в студии ТВ группа сотрудников. Полагаю, что будет естественно, если с ним пойдут создатели «Человека из железа» Анджея Вайды: Эдвард Клосинский (оператор), Барбара Пец-Слесицкая (директор картины), Аллан Старский (сценограф), Кристина Грохович (ассистент режиссера). Это минимум, нужный для того, чтобы контролировать план и позицию режиссера программы, следить за камерами, освещением и т. д.

То, что говорит председатель, должно быть снято нашей камерой, дополнительно размещенной в телестудии, а снятый материал, в случае если возникнут какие-то разногласия, может быть предоставлен для сравнения и как довод правды (его, конечно, следует передать в надежные руки).

Сзади, за спинами разговаривающих, нужно повесить часы. Время, которое они будут показывать, сделает невозможным изъятие из разговора каких-либо фрагментов без того, чтобы зрители не обратили на это внимания, поскольку встреча обязательно должна проходить в прямом эфире.

Председатель будет говорить стоя!

Задача Леха проинформировать общество о необходимости снятия запрета с «Солидарности», а не дискуссия с господином Мёдовичем. По-этому-то он должен говорить по-ораторски, стоя <…>

Крепко жму руку».

* * *

Лех, мы все тогда так его называли между собой, приехал где-то около полудня из Гданьска сильно простуженный. Создавалось впечатление, что наши поучения он слушает вполуха. Однако вечером оказалось, что он хорошо воспользовался советами профессора Геремека.

Одновременно с «уроком» шли телефонные переговоры с телевидением, которые проводил адвокат Яцек Амброзяк. Речь велась главным образом о деталях организации и разного рода подробностях, которые сегодня уже и плохо понятны. Так у нас прошел целый день, близилось время программы. Я уже знал, что из моих требований и пожеланий ничего не сделано, поэтому намеревался хотя бы сопровождать Валенсу в студию, чтобы в случае чего быть свидетелем махинаций, которые казались мне весьма вероятными.

В результате долгого переговорного процесса было установлено, что председателя могут сопровождать два человека: секретарь и водитель. Было ясно, что мне нельзя рассчитывать на место секретаря, потому что, естественно, оно закреплено за профессором Геремеком. Тогда я ухватился за идею стать шофером Валенсы. У меня имелись водительские права, я был совершенно трезв и я знал дорогу на улицу Воронича, где расположено телевидение. Увы! Моя радость была недолгой. Когда адвокат Амброзяк поставил в известность своих переговорщиков с телевидения, кто приедет с Валенсой, последовала незамедлительная реакция – НЕТ!

С головой у меня, в общем, все в порядке, до этого момента я никому не навязывался в качестве персонального водителя. Однако в те времена Лех Валенса был не только нашим руководителем, но и нашей надеждой. Я знал, что он смотрел мои фильмы, его случайное и хаотическое образование было результатом усилий многих польских интеллектуалов. То есть Лех был нашим голосом, а мы чувствовали себя как бы немножко пигмалионами, восхищающимися своим творением. Наверное, позже мы оттого так разочаровались, что наша Галатея вдруг заговорила своим голосом. Если бы польская интеллигенция, как хотели бы нынешние крайне правые, отказалась после 1945 года сотрудничать с властью, Валенса остался бы полуграмотным, а нами правил бы сегодня Лукашенко.

* * *

Дебаты Валенса – Мёдович я смотрел в помещении секретариата Епископата с целой группой советников, к которым вечером присоединились Яцек Куронь и Адам Михник. Вален-са был в ударе. И хотя ничего из моих предложений, кроме часов, смешно воткнутых между собеседниками, не было сделано, я чувствовал себя счастливым. Наш вождь говорил своим голосом, следовал своему понимаю вещей и победил Мёдовича сидя, хотя я требовал, чтобы он боролся стоя.

Нас охватил энтузиазм, к моменту, когда герой вечера вернулся с телевидения, наша эйфория достигла своего пика, были выпиты многочисленные брудершафты (ксёндз Оршулик перешел на «ты» с Адамом Михником), я же в который раз убедился в том, как немного значит режиссура, потому что все решает актер. Он нас не разочаровал.

От тех, кто с другой стороны готовил эти исторические дебаты, недавно я узнал, что Мёдович сам был во всем виноват. Генерал Ярузельский решительно возражал против идеи телевизионной дискуссии. Чересчур самоуверенный председатель «старых» профсоюзов настоял, однако, на своем, но это выступление оказалось последним его show,с телевидением он распрощался навсегда.

* * *

Мой дядя Густав Вайда, имевший привычку рассказывать всегда самые глупые анекдоты и громче всех над ними смеявшийся, держал в своем постоянном «репертуаре» анекдот о служанке, пришедшей регистрироваться в полицию. Чиновник спрашивает, девица ли она. – «Девица, не девица, пиши «девица». Вот и я, был ли я шофером Валенсы или не был, а пишу, что был, потому что поддерживал его во всем, будучи убежден, что только рабочий может противостоять «рабочей власти» и бороться с нею до самого ее падения, а нам, интеллигентам, в этой борьбе отведена лишь вспомогательная роль.

Об этом я знал давно по своему опыту: сценарий «Человека из мрамора» ждал реализации целых 12 лет, потому что его героем был рабочий, который сопротивляется «своей» власти. А тот факт, что фильм все-таки увидел свет, – результат лживости этой власти, считавшей, что не теряя лица, она может разговаривать только с рабочим, но, оказывается, не может, хотя, по-видимому, очень бы хотела дискутировать, к примеру, с Тадеушем Мазовецким [84]84

Тадеуш Мазовецкий(род. 1927) – первый руководитель некоммунистического правительства после свободных выборов 1989 г.

[Закрыть].

Из дневника:

3 марта 1999

«О год этот»… – высказывания Леха Валенса 1989 года из «Газеты Выборчей»:

«Такой президент, о котором говорил господин генерал, был бы, наверное, пожизненным. Он мог бы уйти только путем расстрела». Можно что угодно говорить о «круглом столе», но за этими словами стоит лидер, осознающий, с кем и о чем он говорит. Только рабочий Валенса за этим столом мог так говорить и так быть услышанным.

Без цензуры и без зрителей

…Странные вещи начали происходить в нашем городе.

Некая дама возжелала свободной любви со своим мужем, а когда ей сказали, что это невозможно, воскликнула: «Как невозможно? Ведь мы же свободны!». В самом деле мы были свободны. Но от чего?

Федор Достоевский. Бесы

Когда в 1958 году «Пепел и алмаз» вышел на экраны, казалось, что коммунистическая цензура помягчала. Любая идеология пользуется словами, поэтому и цензура в странах тоталитарного строя контролирует в кино прежде всего диалоги. Но в моем фильме не слова были главным. Искусство образа способно сказать зрителям куда больше, чем слова.

Возьмем для примера последнюю сцену «Пепла и алмаза» – смерть Мацека Хелмицкого на мусорной свалке. Как понимал ее цензор 1958 года? «Вот заслуженный конец каждого, кто поднимет руку на народную власть». Но было и другое восприятие. Симпатичный паренек в темных очках: плохое зрение – результат долгого пребывания в каналах во время Варшавского восстания, о чем он вспоминает мимоходом как о любви без взаимности к отчизне. Этот парень гибнет от польской пули. Гибнет, потому что для него нет места в бесчеловечной системе, выбрасывающей его на свалку.

Так по-разному смотрели этот фильм, и на эту двойственность опиралась наша борьба с цензурой. Внешняя цензура – это цензура, которую принудительно осуществляют разные институты, призванные для поддержания в стране так называемых спокойствия и порядка, в особенности она чувствует себя обязанной бдить по отношению к продукции, созданной, как говорится, на государственные деньги. Беседуя с французскими журналистами, я вынужден был не раз и не два объяснять им механизм действия политической цензуры в Польше, как если бы я сам был ее функционером, а не жертвой. Но в свою очередь никто из них не в состоянии был ответить мне на вопрос, почему во Франции, где нет цензуры, не были сняты фильмы на острые социальные и политические темы, такие, например, как война в Алжире или парижский май 1968 года. Не заменяет ли здесь так успешно внутренняя цензура цензуру политическую?

Год за годом, снимая свои фильмы, я вынужден был подчиняться цензуре; на счастье, кино – это образ, а точнее сказать, нечто возникающее от взаимодействия звука и изображения, что и есть на самом деле истинная душа кино. Да, из «Пепла и алмаза» можно вырезать отдельные слова или даже фразы, но нельзя подвергнуть цензуре игру Збышека Цибульского. А ведь именно в его способе поведения таилось то «нечто», что в те годы было политической крамолой: свобода паренька в темных очках по отношению к действительности, которая этой свободы никак не предполагала. Так же и с «Человеком из мрамора». Этот фильм вообще не должен был возникнуть, а посему – что могли тут изменить отдельные поправки и изъятия?

Главная проблема для режиссера-постановщика политических фильмов состоит не в том, соглашаться или не соглашаться с действиями цензора, а в том, чтобы снять такую картину, вмешательство цензуры в которую не исказило бы ее звучания. Подвергать цензуре можно только то, что вмещает в себя воображение цензора; по-настоящему оригинальный замысел выбивает у них ножницы из рук. Правда, всегда оставалась возможность отправить фильм на полку, но год от года эта процедура становилась для них все более затруднительной.

* * *

Под конец 80-х годов я почти каждый вечер ходил в кино. Фильмы мало чем отличались друг от друга. Они забывались, едва только в зале зажигался свет, это позволяло идти на следующий, не обременяя себя мыслью об оценках и каких-либо сопоставлениях. Меня занимала публика. Интеллигентных зрителей выдуло из зала первыми ветрами военного положения, вместо них в кинотеатры пришли совсем другие зрители, в первую очередь те, кого околдовал «Монастырь Шаолин». С точки зрения политических властей это был прекрасный ход. Из кинозалов исчез зритель, заинтересованный политическими фильмами; с тех пор он постарел и, отвращенный новым репертуаром, остался дома перед телевизором, приговоренный к программе, подвергающейся еще более жесткому контролю, чем кинорепертуар.

После 1989 года свободный рынок завершил дело, теперь мы уподобились Западу. 15–20 лет – это оптимальный возраст для зрителей тех фильмов, которые лавиной обрушились тогда на польские экраны. Американское кино завоевало зрительскую аудиторию, и только его мы должны благодарить за то, что кинотеатры сегодня полны.

Общество избавилось от комплексов, зритель в кинотеатре требует развлечения по своему вкусу, когда он доволен, то громко ржет, глядя на экран. Свободный народ, свободный зритель, малоцивилизованное общество. Что же удивляться, если молодые кинематографисты, желая доставить публике удовольствие, а также поправить собственное самочувствие, не могут устоять перед таким искушением? Но я уже не несу за это ответственности. Уменьшение количества кинотеатров до 700 на всю страну привело к тому, что зрители больше не создают репутацию фильма и художника, они не решают ничего, и каждая глупость в телевизоре имеет несравненно большее влияние на то, что происходит в стране.

Когда я поступал в Киношколу в Лодзи, меня приветствовал лозунг: «Кино для нас – важнейшее из искусств». Нет больше этого лозунга, исчез СССР, и кино перестало быть важнейшим из искусств, в особенности в Европе. Когда я слышу слово «кинопублика», я знаю, что она немногочисленна, сформирована развлекательным американским кинематографом, жаждет любой вольности, а точнее произвольности – моральной, политической, языковой. Служить ей не получается. Но другой публики нет.

Я, конечно, помню, что «Заратустра» Ницше по выходе из печати вообще не имел читателей и последнюю часть этого произведения философ напечатал за свой счет в количестве 40 экземпляров, хотя это одна из книг, которая потрясла мир. К книге, однако, можно вернуться, открыть ее заново. С фильмом все обстоит по-другому: раз увиденный в кинотеатре, он возвращается уже только в статусе «произведения искусства» на специальные показы в ретроспективах или фестивалях или исчезает в бункерах киноархивов, где ждет не очень понятно чего.

* * *

От чего мы были свободны? На этот вопрос легко ответить: раньше польская кинематография была свободна от публики. Публика не имела влияния на то, что мы делаем, потому что политическая власть ПНР не желала, чтобы кто-нибудь, кроме нее, мог судить о польских фильмах. Именно эта неоглядка на публику позволяла нам делать такие фильмы, как «Два человека со шкафом» Романа Полянского, «Структура кристалла» Кшиштофа Занусси или «Навылет» Гжегожа Круликевича. Это вовсе не означало, что у этих фильмов не было зрителей. Напротив, они завоевали фанатичных сторонников, среди них и меня тоже, но когда они задумывались, не было убийственного вопроса: «Кто будет это смотреть?»

Польское кино освободилось не только от зрителей, теперь оно свободно и от критики. Кинокритика пишет не о фильмах, а о самой себе и читает себя сама. Она не отвечает на главный вопрос потребителя: стоит ли смотреть этот фильм? Рецензии читает интеллигенция. Раньше она преобладала среди нашей публики, а критика говорила ей: «Твой долг посмотреть этот фильм». В прежние годы критика была зависима от цензуры, о рецензентах тогда говорили «он не мог этого написать» или «ему пришлось это написать». Поэтому критика постоянно вытеснялась на обочину кинематографии. У меня такое впечатление, что большинство из тех, кто сегодня снимает кино, не считается с ее мнением.

Часть фильмов, в особенности те, что не удались, также свободны от какого-либо авторитета. В прежних объединениях, когда я был начинающим режиссером, а Ежи Кавалерович моим шефом, я знал, что он может потребовать каких-то изменений в моей картине, а я обязан пойти на них во имя нашего общего блага. Сегодня положение принципиально другое. Каждый режиссер считает, что если ему дали деньги на фильм из Фонда кинематографии, то дали под его имя, и художественный руководитель объединения ему не указ. Теперь творческий контроль над фильмами несравненно слабее, чем раньше, это заметно по тому, что я вижу на экране.

Система кинообъединений постепенно исчерпывает себя. Худрук уже не должен «защищать» своих подопечных, он больше не ходит по их делам «наверх», не подмигивает своему младшему коллеге: делай, мол, что хочешь, старайся, чтобы все получилось, а я прикрою тебя своим авторитетом. Сегодня это никому не нужно. Сегодня нужен продюсер, который сумеет собрать необходимую сумму денег.

* * *

Фильмы, которые мы называли «польской школой кино», или те, что именовались «кино морального непокоя», и многие другие вырастали из польской шляхетской традиции. Польша была шляхетской страной, интеллигенция – правопреемница шляхты. Но коль скоро место Пилсудского занял сегодня Валенса, место шляхетской традиции должна занять традиция плебейская.

К сожалению, появляющиеся сегодня фильмы не содержат попытки противопоставить дворянскую традицию традиции плебейской. Да, они часто хорошо сделаны, основаны на ловко написанных сценариях, но, как правило, это фильмы обывательские, снятые с мыслью о зрителе, желающем во что бы то ни стало получать свое удовольствие. И только удовольствие. А режиссер, тоже во что бы то ни стало, хочет ему сделать приятное, полагая, видимо, что, возможно, это последний зритель, который еще хочет пойти в кино.

Раньше я бы не стал так резко отзываться о фильмах своих коллег, поскольку мы справедливо опасались, что политические власти захотят воспользоваться нашей критикой, чтобы навредить кинематографистам. Однако теперь государственная монополия на производство фильмов окончательно разрушена, и режиссеры ищут деньги, где только можно.

Перед войной в Польше тоже делались фильмы, их выходило не меньше, чем после войны. Но тогда это были только фильмы, а после войны мы создали кинематографию. Потому что кинематография – это определенная тенденция, определенная линия, которая в стране ли или за границей, создавала некий обобщенный образ нашего кино. Тогда говорили: польская школа кино. Сегодня трудно разглядеть такую тенденцию. Даже сейчас, когда для этого не требуется смелости и можно затрагивать темы, которые еще недавно мы вынуждены были обходить.

Не экономический кризис угрожает польскому кино; более всего ему угрожает отсутствие ориентиров у тех, кто его делает – у режиссеров и продюсеров.

* * *

Взгляды, которые я здесь изложил, я развивал в выступлении 20 сентября 1991 года в Гдыне, во время очередного фестиваля польских фильмов. Ответом на мое выступление было не лишенное смысла замечание:

«…если бы я мог себе что-либо пожелать как зритель фильмов Вайды, то я пожелал бы прежде всего, чтобы Вайда перестал заниматься мною и моими намерениями. Не только моими – тут я перебьюсь, но также и других зрителей. Чтобы он наконец отдохнул от несения службы и решил сделать фильм для себя, такой, о каком мог бы только мечтать».

Гдыньское выступление было моим последним обращением к коллегам-кинематографистам. Я понял тогда, что так называемое кинематографическое сообщество не будет больше говорить одним голосом; нужно браться за свои фильмы и искать спасения в новой ситуации не для всего польского кино, а лишь для себя самого.

* * *

Мы смеялись, когда после 13 декабря 1981 года вице-премьер Раковский заявлял с трибуны, что заменит творческую элиту другой, более ему подходящей; это звучало почти так же, как если бы министр финансов похвалялся, что выпустит фальшивые деньги. Однако «эксперимент» в определенном смысле удался, и его результат можно увидеть на экранах кинотеатров.

«Канал», «Косое счастье», «Часы надежды», «Руки вверх», «Структура кристалла», «Кинолюбитель», «Одинокая женщина», «Большой забег» или «Мать Королей» не были совершенными картинами, повествовательная цельность не была их сильной стороной. Их силой были тема и страстная потребность творцов через кино выразить то, что они хотели сказать людям. Темы были свои, оригинальные, взятые из жизни страны, которая поднималась после военного краха и вопреки всему и, несмотря ни на что, отстраивала свое самосознание и свою польскую отдельность. Именно благодаря этому наши фильмы были замечены за границей и не только на фестивалях. Особенность судьбы, которой одарил нас Господь Бог, поражала заграничных зрителей. Польшу трудно понять, но мы, художники, для того и существовали, чтобы пробовать побороть эту трудность.

Изменилось ли что-то в нашей народной судьбе после 13 декабря, стала ли она более «нормальной», приближенной к судьбам других народов? Наверняка нет, если такие определения, как «сюрреалистический», «как из Мрожека» или «ведь это чистый Ионеско» повторяются всюду и всегда. Нет, эта черта нашей реальности не подверглась изменению. Между тем те несколько фильмов, что были сняты под конец военного положения, ничем не напоминали прежний польский кинематограф. Действительность не изменилась, но культурная политика дала наконец ощутимые результаты.

Меня, «старого классика», как говорит обо мне один из моих югославских друзей, больше всего поразили в этих фильмах профессионализм и совершенство ремесла. В эпоху всеобщего сетования на тотальную невозможность всего и вся эти молодые режиссеры сумели представить вещи так совершенно сделанные, как это удавалось, и то только в давние годы, Кавалеровичу и Полянскому, нашим двум маньякам кинематографического перфекционизма. Начиная со сценария и актерской игры, через съемку, решение пространства все складывается в энергичное, невероятно цельное повествование. Так рассказанных фильмов у нас до этого никогда не было. Но меня не покидает впечатление, что я уже это где-то когда-то видел. Я даже подозреваю, где: в американских фильмах.

Вообще-то ничего удивительного в этом нет – и мы питались американским кино. Снимая много лет назад «Пепел и алмаз», мы с оператором Ежи Вуйциком без конца говорили о «Гражданине Кейне» и «Асфальтовых джунглях». Они нас вдохновляли, но мы не делали картину о польском миллионере или об ограблении банка. С нашей темой мы, хочешь не хочешь, должны были работать по-своему. Кроме того, нам не угрожало тогда в качестве «профессиональной подсказки» домашнее видео. Кинорежиссер, бесконечно просматривающей на домашнем экране сцены из любимого фильма, неизбежно говорит чужим голосом, но если его в этом станут упрекать, даже под присягой будет твердить, что нет, это его собственный голос.

Когда я начинал снимать кино, через наши экраны проходили фильмы Бергмана, Феллини, Антониони, Куросавы, французская «новая волна», картины Элии Казана и английских «сердитых». Кино взяло на себя задачи просветительские и культурные, и на «Гамлета» Лоуренса Оливье ходили толпы. Во время военного положения под лозунгом «Хватит политики!» в Польшу хлынули фильмы, которых раньше постыдился бы любой министр кинематографии, а его советники подали бы в отставку, узнав, что нечто подобное показывается на наших экранах!

Очередной лозунг, на этот раз адресованный режиссерам, звучал так: зачем вам политическая свобода, ведь зрительски более интригующей является свобода нравов. Это табу польского кино, охраняемое не менее строго, чем тема дружбы с Советским Союзом, теперь было полностью отменено, лишь бы привлечь кинематографистов, в первую очередь молодых, такого сорта родимым творчеством.

Предостережением для меня и показателем, до какой степени годы военного положения изменили состав зрительного зала, было восприятие фильмов, которые я считал вершиной деятельности нашего Объединения «X». Они не сыграли своей роли, потому что публика хотела от кино других эмоций. Не только темы этих картин были ей уже неинтересны, но и сам способ, каким они были сделаны, не трогал ее.

* * *

Из записей, которые я проглядываю и привожу здесь, видно, что «старый классик» и в самом деле по-настоящему растерян в новой, незнакомой ему ситуации. Пристальный анализ работ младших коллег был только предлогом; настоящую тревогу вызывала судьба моих собственных фильмов. Цензура исчезла наконец как дурной сон; теперь я мог снять «Перстень с орлом в короне» по неизданному и скрывавшемуся автором роману Александра Сцибора-Рыльского. Я мог взяться за «Корчака» и «Страстную неделю» – самое честное в нашей литературе произведение о польско-еврейской судьбе [85]85

«Корчак»(1990), «Перстень с орлом в короне» по роману А. Сцибора-Рыльского (1992), «Страстная неделя» по повести Е. Анджеевского (1995) – фильмы А. Вайды начала 90-х годов.

[Закрыть].