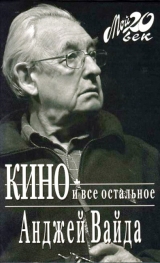

Текст книги "Кино и все остальное"

Автор книги: Анджей Вайда

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)

* * *

«Пан Тадеуш» завершается в том месте, в каком для бедных эмигрантов, к которым Мицкевич непосредственно обращался, собственно, кончилась история. После похода Великой армии на Москву наша история тонет во мраке и перестает иметь какой бы то ни было смысл. То же, что они после краха наполеоновской эпопеи, чувствовал и я после введения военного положения. Снова мрак, неизвестность: что нас ждет, сколько это будет продолжаться, когда и как кончится? В таком положении остается только рассказывать миф в надежде, что он поможет отыскать в этом хаосе хоть какой-нибудь смысл, прольет во тьму луч надежды.

Однако Мицкевич не потрафил надеждам своих читателей. Зигмунт Красинский, прочитав «Пана Тадеуша», сразу написал отцу: «Единственное в своем роде произведение, комичное, полное польской национальной жизни. Произведение национальное, самое что ни на есть польское. Национальное, сельское, шляхетское. Польский Дон Кихот, плод небывало великого гения. Все там есть: пороки и достоинства польские. Натура польская, чувства наши возвышенные и смехотворностей без числа. Революции наши, сеймики, старая шляхта и молодые ее генерации, якобинцы и доктринеры, все с такою правдою передано, с такой простотою, что аж страх берет».

Последняя фраза здесь самая важная: «аж страх берет». Я размышлял: что имел в виду Красинский, сказавший: «Мы из него все вышли». Теперь нахожу, что самое главное – это невероятная способность Мицкевича объять весь польский космос и нарисовать его так, что «аж страх берет», то есть во всей его громадной правде. Все мы, позднейшие, только выковыриваем фрагменты этого мира, как-то – каждый по-своему – их претворяем, но «Пан Тадеуш» остается главной точкой отсчета, главным критерием сопоставления. Поэтому нас так изумляет, что 160 лет назад он не имел успеха. Адам Мауерсбергер, первый директор Литературного музея в Варшаве, рассказывал мне, что купил экземпляр первого издания поэмы. Неразрезанный.

* * *

Творение Мицкевича не возбудило энтузиазма, потому что его герои – польские персонажи, так или иначе причастные к падению Речи Посполитой. И написаны они именно так, что страх берет. Отвратительные как воплощение польских пороков, но одновременно совершенные в своем художественном воплощении. Это могло обижать. Например, несчастный Гер-вазий. Чего он только не плетет!

Граф выиграл процесс, декретов есть немало,

Оформить надо их, как в старину бывало:

Что трибунал решал, то шляхта выполняла,

Поддерживая честь и славу трибунала!

Ведь это демагогия в чистом виде, похожая на ту, что мы сегодня наблюдаем в нашем парламенте… На наших глазах разыгрывается вечная драма польской анархии. Нет в нашей литературе сцены, которая показывала бы ее лучше. Нет фигуры, ярче воплощающей сарматский характер. И я уверен, что нет актера, который лучше, чем Даниэль Ольбрыхский мог бы представить этот персонаж на экране.

Что же это такое последний наезд на Литве? Мицкевич дает сноски, в первой объясняет, чем были эти «наезды», то есть эмигранты уже этого не видели. И он им объясняет, что Польша погибла из-за того, что закон здесь никогда не исполняли.

А ведь это наша сегодняшняя ситуация: существует закон, а исполняться он не исполняется, любое беззаконие остается безнаказанным.

* * *

Снимая «Пана Тадеуша», я должен был считаться с тем, что, предлагая свой фильм зрителям, я навязываю им свое видение поэмы, но меня утешало, что мы живем в свободной стране, и поляки поступят с моим фильмом, как им заблагорассудится. Никто больше не является чьим-то голосом, чьей-то совестью, нет вообще зрительного зала, а есть зрители, каждый сам по себе, у каждого свой вкус, своя совесть, свой выбор. Я бы хотел, чтобы этот фильм был воспринят прежде всего как художественная акция, а не политическая. Ни одно произведение не изменит больше наших нынешних политических действий. Политика перестала быть делом художников, и пусть это останется навсегда. Беря пример с Мицкевича, давайте попробуем создать что-то, что переживет политические страсти и будет радовать своим в этом смысле бескорыстием. Простое обращение к своему прошлому кажется мне сегодня очень нужным. После таких огромных политических и экономических перемен многие оказались в состоянии растерянности и неуверенности. Может быть, им поможет такой фильм.

Мы хотим стать другими. Все зависит от того, изменимся ли мы в лучшую или худшую сторону. Мне кажется, что Мицкевич именно это хотел сказать полякам: хорошо, становитесь другими, но лучшими. И ободрял их: мы проиграли, потеряли отчизну, но мы ведь не неизвестно кто, у нас есть свой мир, и прежде всего свой язык, в котором мы себя сохраняем.

Больше всего я горжусь тем, что с экрана, с которого обычно льются словесные помои, публика наконец услышала что-то совершенно другое. И может быть, она задумается, спросит: а на каком, собственно, языке она говорит? На польском? Странно, странно. И это может оказаться самым важным, не политические аллюзии, не осовременивание, только именно язык – богатый, звучный, эластичный, язык, на котором можно выразить все. А ведь всегда кажется, что польский язык рыхлый: переведите польский текст на английский, сразу поймете, о чем речь. Между тем язык Мицкевича – это чистая энергия.

* * *

Кто знает, может, правы те, кто говорит, что поляк, конечно, культурный человек, но недостаточно цивилизованный. Вероятно, для искусства, где акцент делается на эстетическую функцию, в Польше нужна именно цивилизация, чтобы можно было в салонах и галереях развешивать картины и смотреть на них удовольствия ради, а не мучительно доискиваться средств политической терапии. Если на нас не свалятся новые исторические и политические катастрофы, если мы будем попросту руководствоваться здравым смыслом, то неромантическое «чистое» искусство в конце концов обретет и у нас свое место. Только откуда же взяться этому здравому рассудку, если едва только 7 % поляков имеют высшее образование и положение интеллигенции все ухудшается и ухудшается?

Общество, освобожденное от патриотических обязательств, может не демонстрировать привязанность к общим идеалам. Однако оно напугано прошлым, а еще больше тем, что каждый теперь должен отвечать за самого себя. В коммунизме нельзя было от людей что-то требовать. Удобнее было иметь государство, которое немного дает, но спрашивает меньше, чем хозяин, который хотя и платит, но и требует за это.

Михаил Геллер, покойный публицист парижской «Культуры», когда-то сказал мне: «Анджей, коммунизм в Польше ненавидели не потому, что он чужд натуре поляков, а потому, что был принесен на штыках с Востока». Я считаю, что это ключевая формула. Поскольку уже нет Советского Союза, то и побег из свободы в коммунизм больше не кажется полякам чем-то плохим. Потому что теперь некуда спрятаться от ответственности. Не защищает нас заботливое государство, не хранит чувство единства, оно распалось, когда не стало общности интересов. Остается только беспечная «страна детства». О чем тут долго говорить, эти страхи и тревоги ведут в мир «Пана Тадеуша».

* * *

«Пан Тадеуш» – произведение многослойное. Я пытался объять как можно больше этих слоев, но кино по своей природе – всегда драма. Как дать понять зрителю, что это не складная историйка для телевидения, но произведение, в котором запечатлены устойчивость, постоянство, пребывание? Этому как раз могут помочь фигура Рассказчика и парижский салон, а также те фрагменты фильмы, где действие приостанавливается, чтобы можно было перевести дыхание и спросить себя: куда мы так спешим?

Величие Мицкевича состоит в том, что из «Пана Тадеуша» можно сделать фильм нравов в духе Бальзака, можно сделать романтическое произведение и можно в нем показать иронию в адрес романтизма: ведь линия Телимены и Тадеуша – это фантастически изысканная насмешка над романтической любовью. И одновременно глубокое волнение вызывают последние сцены – вступление наполеоновских войск, полонез.

Собственно, действие поэмы кончается с исповедью Роба-ка, но Мицкевич пишет еще две книги, чтобы поддержать тех, кто уже знает, чем закончился последний наезд в Литве. А этот «наезд», если его пересказать нынешними словами, выглядит ведь ужасно. Соседи нападают на соседей, побеждают, демонстрируют закон силы. Но есть еще оккупационная армия, которая не может оставаться безучастным наблюдателем и, естественно, вмешивается в происходящее. Только тогда смертельные враги объединяются, нападают на эту армию, побеждают в сражении, но никакой победы, разумеется, быть не может, и единственным спасением для всех тех, кто так прекрасно сражался и так отличился в бою, могла быть только эмиграция. «Возложим всю вину на вас мы и на Плута», то есть на убитого русского офицера. Нет во всем этом никакого разумного смысла, все поддались на непроверенный слух, что французы близко. Только еврей Янкель предупреждает, что «француз еще далеко, дорога длинная», никто, однако, его не слышит.

Мицкевич, по-видимому, посчитал, что не может дать такого горького сочинения в руки читателя, отчаявшегося, алчущего утешения, поэтому он добавил «1812 год» как символ надежды и потом финал, или «За братскую любовь». Войска движутся на Москву, но ведь те, кто сидел в Париже, уже знали, что этот поход кончится для французов плохо. Дальше уже нельзя было повествовать, потому что дальше опять было поражение. Каким-то образом Мицкевич должен был написать то, что от него ждали. Вероятно, прав был Милош, когда в стихотворении, напечатанном осенью 1999 года в «Тыгоднике повшехном», сказал об авторе «Пана Тадеуша» «Взяли его за совесть, / И повели, крепко держа за руки». Может быть, это и есть судьба польского художника.

* * *

Годы политических манипуляций научили поляков истине: все имеет скрытую причину, нужно только узнать, какова она. Вот и мое отсутствие на варшавской премьере «Пана Тадеуша» некоторые расценили как рекламный трюк. По этой версии, операция на сердце так и так мне предстояла, однако был выбран единственно верный момент: дескать, больного беднягу-режиссера рецензенты уж точно пощадят и снисходительно отнесутся к картине… Мало того, решили, что такой изумительный трюк могло выдумать только какое-нибудь известное американское рекламное агентство, которое на этот случай предусмотрительно нанял продюсер Лев Рывин.

А в результате события развернулись абсолютно неожиданно: незадолго до премьеры мое сердце забарахлило, я попал в больницу на контрольное обследование, результатом которого стала незамедлительная операция в Катовице. Я уже знал, что премьеру в Варшаве я пропустил, однако позже предстояла премьера в Кракове. Перед самым наркозом я успел изложить свою идею выйти на сцену Театра Словацкого в обществе обоих своих врачей – профессоров Анджея Щеклика и Анджея Бохенека, которые – я в этом не сомневался – спасут мне жизнь. Оба уже были в операционном зале, когда я, проваливаясь в сон, режиссировал наш общий номер…

Но и краковская премьера состоялась без меня, не мог я быть и на следующих показах, а шесть недель, проведенных в больнице, отдалили меня от моего фильма настолько, что потом мне уже совсем не хотелось идти в кинотеатр, чтобы посмотреть, как реагируют зрители на «Пана Тадеуша». Я знал только одно: хорошо, что их количество приближается до невообразимой уже в течение многих лет цифры – пяти миллионов.

Многие сочувствовали мне, что я не могу лично убедиться, как вовремя наш фильм появился на экранах. Про себя я посчитал, что видно так было суждено и надо спокойно принимать то, что посылает нам судьба. Опыт научил меня, что жизнь способна удивить нас своею изобретательностью. Но я еще не знал, как щедро буду награжден за свое смирение.

Пан Влодзимеж Отуляк, шеф фирмы «Вижн», прокатчик «Пана Тадеуша», уже некоторое время занимался тем, чтобы организовать показ нашей картины в Ватикане. Я не очень верил в такую возможность, тем не менее 30 января 2000 года я имел счастье присутствовать в зале папского Комитета по связям со средствами массовой информации, где Святой Отец смотрел фильм «Пан Тадеуш». И это был для меня первый просмотр со зрителями.

Для режиссера каждая встреча его детища с публикой – испытание, что же говорить об этой чрезвычайной встрече!

Поэтому, когда после фильма Папа сказал, обращаясь отчасти к самому себе, отчасти к актерам: «Мицкевич будет доволен!», я понял, что большей награды не мог ожидать.

* * *

«Месть» в нашей драматургии – явление в высшей степени необычное. Отталкивающаяся от мольеровских комедий характеров, она представляет наши, поляков, национальные слабости, от которых мы так жарко отпираемся, но без которых не способны существовать.

Эта роскошная комедия давно будоражила мое воображение. У меня даже была мысль поставить ее в Японии. Замок двух сарматов (самураев?), друг друга яростно ненавидящих, разделен высокой стеной; Тосиро Мифуне в роли Папкина – нелепого, забавного посредника-неудачника – чем не готовый фильм Куросавы?! В особенности меня вдохновила встреча с Мифуне. Он был тогда в прекрасной форме и не уставал поражать все новыми ролями – в «Расёмоне», «Семи самураях», «Красной бороде».

Что тут скрывать, ведь каждый из нас несмотря ни на что в глубине души считает себя бессмертным. Вот и я откладывал и откладывал реализацию этого проекта. А тут на родине начали происходить важные события, требовавшие присутствия здесь. Наконец забрезжили шансы поставить «Человека из мрамора». Ну а потом я узнал, что великий японский актер навсегда нас покинул.

Однако «Месть» не отпускала меня. Наверное, иногда думал я вопреки всякому здравому смыслу, это происходит потому, что она написана в тот же год, что и «Пан Тадеуш». Экранный успех поэмы Адама Мицкевича подсказывал, что в этой растерянности и бесконечных дискуссиях об общей Европе наш зритель ждет чего-то по-настоящему польского – польской речи, например, и «щерых» поляков на экране.

Но кто сыграет недотепу Папкина? Тут случилось счастливое стечение обстоятельств. Роман Полянский завершил съемки «Пианиста» и, припомнив былое, годы, когда играл в театре, решил, наверное, тряхнуть стариной, согласившись принять участие в «Мести». Так, спустя 48 лет после нашей первой встречи перед камерой на фильме «Поколение» и через 45 лет после совместной работы над «Каналом» мы снова встретились на съемочной площадке.

Я подозреваю, что на этом фильме ему интересна была не только роль Папкина. Полянский чутко фиксирует фальшь, он внимателен ко всем подробностям фильма. Я пристально наблюдал, как он играет своего героя и как одновременно наблюдает за всем, что происходит на плане. Меня поразили его молодость, его вера в силу и возможности кино. Все было так, как если бы этих почти пятидесяти лет вовсе не существовало.

Неожиданный эпилог

Этот эпилог буквально сделался сам собой. Когда я уже сложил материал для всех глав, а оптимистический призыв «К свету!» казался наилучшим завершением целого, произошло событие, которое как будто просилось использовать его в качестве окончания. И не только потому, что открылась перспектива выхода книжки в русском переводе.

О постановке «Макбета» я мечтал с незапамятных времен. Правда, фильм Куросавы «Трон в крови» отбил у меня охоту делать по этой пьесе кино, но ведь оставался театр, где самую великолепную из трагедий Шекспира я видел в мельчайших подробностях, годами записывая ходы и рисуя решения отдельных сцен.

Впервые за шаг до осуществления своей мечты я был в 70-е годы. Мои друзья из театра «Современник» в Москве изо всех сил старались, как у них говорится, «пробить» постановку, что у нас означало – добиться у начальства включения в репертуарный план и пройти через рогатки цензуры. Удивительно, но в какой-то момент они добились согласия в министерстве, но я как раз был занят очередным фильмом и не мог тотчас приступить к работе. Тогда они пригласили режиссера из Литвы Йонаса Юрашева.

Что за этим последовало, честно говоря, не знаю, но когда я приехал в «Современник» ставить пьесу американского драматурга Дэвида Реба «Как брат брату» (в оригинале она называлась «Палки и кости»), о «Макбете» говорилось вполголоса и уклончиво. В театральной среде считается, что «Макбет» приносит несчастье. Тогда же я узнал, что в Лондоне готовится труд, в котором собраны и описаны все провалы, все катастрофы, случившиеся с театрами, которые играли «шотландскую пьесу», как английские актеры и режиссеры называют «Макбета», чтобы из суеверия не произносить названия трагедии.

Кристина не раз предлагала мне забыть об этом замысле, но, разогретый «Паном Тадеушем», я решил: сейчас или никогда. Когда приходит эта вожделенная минута вдохновения, ничто, кажется, не может тебя остановить. Я уже вижу исполнителей, вижу мизансцены, свет, слышу звуки будущего спектакля. Но нет. Возникают разного рода обстоятельства, ты почитаешь за благо отложить затею, а тем временем…

Тем временем случились «Бесы» в том самом «Современнике», где я предполагал работать над «Макбетом».

Из дневника:

Аэропорт. 28 января 2004

В Москву! В Москву!

Но меня охватывает страх перед предстоящими шестью неделями в Москве. Побаиваюсь я и повторения [краковского] спектакля 33-летней давности, имевшего тогда свое значение и вес.

Конечно, тех «Бесов» Москва никогда не видела и нет другого способа показать их ей, как только снова поставить, но… Хватит ли у меня сил замучить до беспамятства такую большую группу артистов? Правда, они готовы ко всему, но справлюсь ли я? И возьмет ли Достоевский вновь меня за живое?

30 января 2004. Москва

Первая репетиция «Бесов», и мое старое сердце бьется сильнее. Я увидел артистов, с которыми можно отправиться на встречу с Достоевским.

Они молоды, хотят играть, готовы к трудностям, каких эти роли требуют от исполнителей. Удивительное дело, но польский перевод показался мне сегодня конгениальным. Те же реакции на смешное, на странные и парадоксальные фразы Достоевского. Я все время вспоминал польские диалоги, мне казалось, я знаю все эти слова на память.

Инсценировка тоже выдерживает читку, сцены быстро следуют одна за другой, меняется действие, мы успеваем получить необходимую информацию, чтобы участвовать в том, что последует дальше на сцене.

6 февраля 2004. Москва

В театре «Современник» «Бесы» вступают на сцену, а в московском метро – взрыв. Террористический акт или попытка поддержать политику «сильной руки»? Если так начинаются репетиции «Бесов», то каков будет их конец и что приключится на премьере?

* * *

Решение перенести «Бесов» через столько лет на московскую сцену далось мне нелегко. Правда, после опыта работы над Достоевским в театре Йеля в США, на берлинской сцене, после фильма с французскими актерами и «Идиота» в японской версии логично поставить спектакль на родном языке писателя. Вопрос был в другом: можно ли повторить сегодня старую краковскую постановку? Создание новой затруднялось по крайней мере двумя важными моментами: имелась хорошая инсценировка, самый сильный и самый удачный момент наших тогдашних трудов над «Бесами», а делать совершенно новый спектакль на языке, которым я плохо владею, не получалось по целому ряду причин.

Эта безумная, дьявольская книга, я имею в виду «Бесов», может быть перенесена на сцену множеством способов, но выбор темы, осуществленный Альбером Камю, был все же самым точным. Французский картезианский смысл открыл в безумстве Достоевского тему, рождающуюся из комплексов и смешения ценностей, осуществленного революцией вопреки всему, что разумно.

На наших глазах создается революционная пятерка. Смысл ее организации как бы нехотя в разговоре с Петром Верховенским формулирует Ставрогин: «Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью как одним узлом свяжете. Не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать».

Но в романе Достоевского так много персонажей, страстей и проблем, что выбрать для инсценировки главные совсем нелегко. Существует еще одна трудность. Достоевский обладал несравненным даром писать с натуры человеческие типы. Стоит ли удивляться тому, что русский театр притягивает в нем именно это невероятное богатство, живость и характерность персонажей. А Камю интересовало описание явления, которое стало фактом жизни и истории только после 1917 года. Пророческое видение нашего времени.

Этот подход к адаптации лишил театральные «Бесы» многих прекрасных фрагментов романа, зато ярко и по-новому высветил политический пласт шедевра. Я почувствовал это кожей при первой встрече с московскими зрителями спектакля. Изумление публики, что именно так можно увидеть «Бесов», рассеяло многие опасения. Это были наши «Бесы», показывающие наш страх, наше восхищение, но и нашу отвагу при встрече не только с литературой и Достоевским, но и с русским сознанием.

Я опять задумался над тем, что волновало меня и тогда, в пору первой постановки «Бесов», когда я задался вопросом: почему писатель выбрал в Евангелии именно этот таинственный фрагмент о бесах, изгнанных Христом из одержимого, и о том безумном беге стада свиней, бросившихся с крутизны в озеро? Мне кажется, что в этом отрывке содержится важнейшая подсказка для режиссера, который берет на себя риск перенести роман на сцену. Здесь есть задыхающийся ритм бурно сменяющих друг друга событий, который лучше всего может передать на театре сущность этого дьявольского романа.

8 февраля 2004.

Поразительная ассоциация, но, глядя на сцену, тут, в Москве, и на декорации, которые здесь имеют больше пространства и воздуха, я все время думал: а ведь я этот театр знаю. Ну, конечно, это театр Брехта!

Театральный, идеологический и служащий правому делу Народный театр.

Интересно, что в течение стольких лет ни я сам, ни рецензенты в стране и за границей не заметили этого факта в моих «Бесах», не только краковских…

13 февраля 2004.

Я все время задаю себе вопрос: а что, собственно говоря, я в этой Москве делаю? Сегодня самым адекватным мне кажется такой ответ. Коль скоро я имел счастье дожить до времени, когда выстроенный в Ялте в 1945 году мир запретов и приказов рухнул, я обязан представить тут свои мысли на этот счет. Эти мысли во многом сконцентрированы как раз в спектакле по «Бесам», а поскольку уже несколько лет, как он перестал существовать, я должен воскресить его из мертвых именно тут, в Москве.

19 февраля 2004.

Через месяц будем готовиться к отъезду. Приезд в Москву – это гастроль, я ведь молюсь здесь не в своем храме, более того, я приехал сюда совершать эгзорцизмы, потому что «Бесы» – это изгнание дьявола…

Услышит ли он мои театральные заклятия? Испугается ли?

21 февраля 2004.

Достоевский знал тезисы Нечаева, как довести Россию до революционной ситуации. Эти положения звучат в романе «Бесы».

Ленин сказал о «Бесах»: я никогда не читал этой мерзости. Но в своих апрельских тезисах в точности, пункт за пунктом повторяет то, что говорит в «мерзкой» книжке Нечаев словами Петра Верховенского.

Сегодня на репетиции я оказался в трудном положении. Игорь Кваша уже давно выражает сомнение по поводу сцены отца и сына Верховенских, а это слепок проблем из многих сцен «Бесов». У меня на это есть хорошие аргументы. И я говорю ему: «Игорь, я понимаю, что тебе интереснее произносить то, что говорит Петр, чем его отец Степан, и, помня о нашей совместной работе в 1971 году, глазами души я вижу, что Петр – это твоя роль. Но сегодня – увы! – мы те старые бабы, что оплакивают уходящий в прошлое мир, и ты обязан играть отца».

31 февраля 2004. Суббота

После двух дней монтировочных репетиций я впал в меланхолическое состояние. Та работа, много лет назад, была, однако, чем-то абсолютно другим. Те наши репетиции можно сравнить со сходками первохристиан в катакомбах, наш заговор, наш план в любой момент мог быть раскрыт и пресечен. Мы взывали к гению Достоевского, молились на него, провидевшего наших собственных бесов и отверзшего наши раны, чтобы такого больше не произошло.

Теперь придет другая публика, московская, постоянно тянущаяся к искусству, – это по-прежнему чистая правда – готовая к диалогу со сценой, но увидит ли она все то, что тогда нас восторгало в этом необыкновенном романе? Я готов холодно и спокойно воспроизвести все, что знаю об этом, и так, как я это умею. Наилучшим образом, как только могу.

11 марта 2004.

В ночь с 25 на 26 января 1881 года умирает Федор Достоевский. 25 января 2004 года – день начала наших репетиций в Москве. На вопрос: «Как может быть принят спектакль «Бесы»?» я отвечаю себе так: Достоевский не просто писатель, он пророк. Поэтому его произведения обретают особые силу и выразительность тогда, когда его пророчества сбываются…

13 марта 2004.

Надвигается тяжелый момент. Прежде всего, что скажет публика и что скажут ей «Бесы», которые по сути есть предвидение сталинизма? А Сталина тут не разоблачают, напротив, хотят разоблачить общество «Мемориал», потому что оно фиксирует и сохраняет память о прошлом.

14 марта 2004.

Перед прогоном разговариваю в театре, хочу понять, почему все молчат о том, что видят на сцене, и не хотят представить, как может прореагировать на наших «Бесов» московский зритель.

Игорь Кваша: «Я не хотел тебя огорчать, но сегодня более актуально было бы «Преступление и наказание» благодаря своему экзистенциальному содержанию, а «Бесы» – да, «Бесы» были к месту, когда мы были антисоветчиками, но сегодня это уже не может иметь такого резонанса… все меняется…»

День премьеры. 16 марта 2004.

Между тем публика, за которой мы наблюдаем сегодня на первом представлении, действительно на начальные сцены никак не реагирует, однако постепенно оживает, ее отклик становится все более отчетливым, а участие в спектакле активным. Особенно во второй части, после антракта, когда около 21.20 Петр Верховенский излагает свой план Ставрогину: «Мы сначала пустим смуту. Пожары, покушения, непрестанные беспорядки, осмеяние всего святого». И тут Федор Михайлович снова напомнил нам о себе. Именно в этот момент заполыхал пожар в Манеже, его гасят еще долго после окончания спектакля «Бесы» в театре «Современник». Все происходит в день выборов Президента Путина под стенами Кремля. Это напоминают о себе старые методы оживления политической жизни в этой стране.

В полночь возвращаемся в отель. На телевидении главным образом информация о результатах голосования, первые комментарии, пресс-конференция представителя избирательной комиссии. Есть и кадры пожара Манежа. Гигантское пламя охватило большую часть крыши, сорвало ее и бросило на мостовую. Но никаких объяснений, никаких предположений. Погибли двое пожарных, один тяжело ранен. Все…

Михаил Горбачев на нашей премьере говорит:

– «Бесы» были моей настольной книгой,по ней я приходил к пониманию того, что у нас происходит [93]93

В оригинале выделенные курсивом слова написаны по-русски.

[Закрыть]. Как человек превратился в обезъяну и какие это имело последствия.

Зрители в театре устроили ему овацию. Но здесь говорят, такое случается только там, где собирается русская интеллигенция. Для остальных он могильщик СССР.

Такое впечатление, что наши «Бесы», как крыша Манежа, сорвались с подмостков театра «Современник», влились в эту бурную, напряженную, но, надо признать, очень активную общественную жизнь. Мне говорили, что спустя какое-то время в речи московских интеллигентов явно прибавилось фраз и словечек из «Бесов»: и про ставрогинские пятерки, и мое любимое «зонтика каждый достоин-с», и др. Получается, что роман, родившийся более полутора веков тому назад из жизни, из услышанного на одном из судебных процессов, из прочитанного в подпольной брошюрке первых русских бомбистов, снова возвращается в жизнь. Хорошо это или плохо?

* * *

Не мне судить о хитросплетениях современной российской политики. Но есть одна область, которая меня всегда кровно интересовала в России. С нее я начал эту книжку, ей хочу посвятить последние страницы.

В Советском Союзе, а теперь в России кинематограф, как и везде на свете, – вещь в высшей степени неоднородная. Есть десятки, может быть, сотни фильмов, не заслуживающих даже упоминания, есть картины приятные, хорошо придуманные, складно рассказанные, изумительно сыгранные. Когда случается, я смотрю их с удовольствием. Но есть произведения великие, созданные не для кассы, не для славы, созданные навсегда. Я всю жизнь заботился о том, чтобы мои фильмы посмотрело как можно больше людей, как только они вышли, а не в архивных ретроспективах или в телевизионных повторах. Меня восхищает в выдающихся русских кинематографистах их отрешенность от приземленных забот нашей профессии: посещаемости кинотеатров, где показывают их фильм, отзывов прессы, успехов на фестивалях, доходов и т. д. Но в еще большее изумление меня повергает абсолютная внутренняя свобода этих художников. Тарковский, Герман, Муратова, Сокуров – пасынки системы, укрощаемые, гонимые, терзаемые, – снимали свои фильмы так, как если бы они купались в поощрениях «мецената».

Я показал здесь несколько образчиков своих отношений с «единым заказчиком». Каждый из названных мною русских режиссеров и еще, не сомневаюсь, многие другие могли бы издать тома своих выяснений отношений с начальством.

Я безмерно люблю их фильмы, я бесконечно уважаю их человеческую позицию. Поэтому, когда под конец 90-х годов фонд «Филипп-Моррис» основал свое поощрение, названное им «Премией Свободы», и попросил моего согласия в дальнейшем называть его моим именем, я с готовностью согласился и первую премию настоял присудить Кире Муратовой. Вручая ей эту премию в Берлине 13 февраля 2000 года, я говорил:

«Господа!

Дорогая Кира!

Название «Freedom Prize» – «Премия Свободы» звучит прекрасно. Но я должен точнее определить, о какой свободе идет речь.

Только ли политическая свобода необходима для нашей жизни?

Да! Я в этом глубоко убежден.

Насилие тоталитарного государства разрушает свободу личности, не только ограничивает ее права, но лишает индивидуальной инициативы, без которой не может развиваться ни одна форма человеческого существования на земле.

Этот мир порабощенного человека многие годы представляет в своих фильмах Кира Муратова, первый лауреат «Премии Свободы» 2000 года.

Но наш кинематографист не издевается над своими персонажами. Не унижает их в глазах зрителя, она знает, что они такие, какими сотворила их советская система. Система, которую и мы, поляки, хорошо познали за 45 лет ее действия, кончившаяся здесь, в этом городе, у берлинской стены, в 1989 году.

Дорогие друзья! Мог ли я в течение этих долгих, как вечность, 45 лет даже подумать, что доживу до минуты, когда я, польский кинорежиссер, жертва Ялты, здесь, в Берлине, так жестоко поделенном в течение полувека бетонной стеной на два мира, восточный и западный, воздам справедливость украинской кинематографистке, имевшей смелость показать в своих фильмах правду вопреки коммунистической системе, вручив ей американскую награду «Премия Свободы», основанную «Америкэн синема фоиндейшн»?

Пусть это невероятное стечение обстоятельств станет надеждой на человеческую общность, которой так ждет сегодня мир!

Муратова для меня настоящий Художник. Ее фильмы вызывают в моем сознании взгляд на человека Федора Достоевского, писателя, которого я не раз ставил на сцене. Его герои – тоже люди, которых сломала система.

Если мы хотим стать другими, лучшими, мы обязаны вначале понять, кем мы реально являемся. Кира Муратова взяла на себя трудную и неблагодарную для художника обязанность и исполняет ее с последовательностью, которая свойственна только женщинам.

Извечный русский вопрос «Как жить?» по-прежнему не находит ответа, кроме разве что иронического утверждения – «Россия есть игра природы, не более», которое высказал Достоевский в своем бессмертном романе «Бесы».

Чтобы разум вернулся в мир, в котором мы живем, нам всем нужен такой Художник, как Кира Муратова».

Ровно через три года на том же Берлинском фестивале я имел удовольствие вручить «Премию Свободы» другому русскому режиссеру, интерес к творчеству которого не покидает меня все последние годы. Его фильм «Русский ковчег» я воспринимал как настоящее событие: на такую мощную метафору в нынешнем кинематографе не способен ни один режиссер. Я вижу широкий простор исторического охвата, я вижу настоятельное стремление Художника проникнуть в пружины процесса и в ту вечную загадку, какой издавна является для мира Россия, я вижу гибкое и изобретательное художество, находящееся в органическом соответствии с темой, эпохой, обстоятельствами. Замкнутый, нелюдимый, как уверяют русские друзья, кинематографист регулярно, не зная промедления (очень редкая в тамошней кинематографической среде черта!), посылает в мир сигналы, которые каждого, кто захочет их принять и услышать, способны обогатить знанием и всколыхнуть красотой большой силы и оригинальности. Поэтому я попробовал пригласить его провести мастер-классы в моей школе режиссерского мастерства в Варшаве. К моему удовольствию, Александр Сокуров принял приглашение. Но до этого 9 февраля 2003 года он получил из моих рук «Премию Свободы».