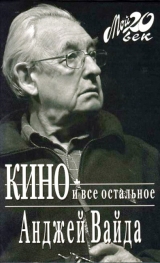

Текст книги "Кино и все остальное"

Автор книги: Анджей Вайда

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)

«Дорогой Анджей!

В субботу я вернулся из Софии, где пересекся с Даниэлем. Главным моментом моего трехдневного пребывания в Болгарии был просмотр в Польском культурном центре «Барышень из Вилько». Это было уже в четвертый раз, и каждый раз я смотрю фильм со все возрастающим восторгом и с волнением, которое никак не удается унять. Каждый раз я испытываю восхищение твоим искусством композиции, твоим умением творить такие прекрасные обобщения из мелких, однако хватающих за сердце подробностей. Несмотря на то, что в доме я застал по-прежнему тяжелую обстановку, несмотря на то, что во время путешествия у меня было множество впечатлений, меня все еще сопровождает образ этих женщин, этого пейзажа и боготворимого мною Даниэля (только не говори ему об этом, чтобы у него окончательно не вскружилась голова) – все вместе в сопровождении самой мною любимой у Кароля мелодии, видно, живет во мне, хотя напоминает моих «Барышень» [59]59

Имеется в виду композитор Кароль Шимановский (1882–1937), родственник и близкий друг Я. Ивашкевича.

[Закрыть]лишь отдаленно. Я просто не способен по-настоящему выразить тебе мою благодарность и мое восхищение. Обнимаю тебя и прошу извинить за этот клочок, но бумага хорошая и чернила не расплываются».

Хорошо, когда в кино первое место занимает режиссер, а не автор прозы. Не потому, что режиссер – автор фильма, а потому, что кино есть кино, а литература – литература, но иногда их получается соединить в нечто новое, не поддающееся определению.

Под конец съемок мне удалось снять сцену за завтраком, когда Юльча и Ёля едят огурцы, макая их в мед. Эти женщины живут своей жизнью и на самом деле недоступны ни для одного мужчины. Они непрерывно о чем-то между собой перешептываются, между ними заключены какие-то тайные соглашения, а мужчина всегда остается вне их мира, всегда где-то сбоку… Эта сцена ближе всего к тому, что написал Ивашкевич. Жаль, что я раньше не открыл для себя их секрета, может быть, тогда мне удалось бы сделать весь фильм таким же тонким и интимным. Женственность живет своей жизнью, а Виктор – только пришелец в доме барышень из Вилько.

Работая над этой картиной, я многое передумал, и переменой, которая произошла во мне во время работы, продиктована заметка в блокноте:

« 15 января 1978, Краков

Здесь, в Кракове, я намерен начать новую жизнь, неторопливую, внимательную и более глубокую. Я принял решение отныне обращать внимание на цвет глаз моих собеседников. Не записывать метких диалогов (не держать в памяти, чтобы позже использовать в фильмах), совершать долгие прогулки по местам, которые никогда не пригодятся для кино… «Облегчит ли это меня – не знаю. Прибегаю как к последнему средству», – как говорит Ставрогин в «Бесах» Достоевского».

Однако надвигающиеся события не позволили мне слишком долго наслаждаться внутренней свободой художника. Незабываемый 1980 год уже стучался в двери!

Театр совести Достоевского

У кого нет совести, станет она тому

наказанием.

Федор Достоевский.

Преступление и наказание

«Бесы» и читать-то страшно,

не то что смотреть на сцене.

Ян Блонский

О существовании Достоевского я узнал от Марека Хласко во время нашей с ним работы над сценарием «Глупцы верят в утро» где-то осенью 1956 года [60]60

Марек Хласко(1934–1969) – польский писатель, властитель дум поколения 50-х годов. В середине 60-х гг. эмигрировал, жил и писал в разных странах.

[Закрыть]. Жили мы тогда несколько недель в Казимеже-над-Вислой, помимо работы, находилось время и на разговоры о разном. У Хласко была феноменальная память, он любил цитировать целые куски разных текстов, среди них был диалог Ставрогина с капитаном Лебядкиным, который я с ходу запомнил:

«– Возьмите мой зонтик.

– Зонтик, ваш… стоит ли для меня-с?

– Зонтика всякий стоит.

– Разом определяете minimum прав человеческих».

После нескольких таких образчиков я ринулся читать «Бесы», а прочитав, не перестаю думать о них до сегодняшнего дня.

I. «Бесы»

«Размышляя над театральной формой «Бесов» в инсценировке Камю, надо всегда помнить, что своим существованием она обязана роману Достоевского. Для меня и актеров живым источником разнообразного знания о мире, которое мы переносили на сцену, был именно роман. Отсюда изменения в инсценировке, сокращения и дополнения, представлявшиеся нам необходимыми в процессе создания спектакля. Работа в театре для меня – это постоянная борьба между текстом и автономной жизнью произведения, каким является театральное зрелище. Актеры, их возможности и развитие персонажей, которое они предлагают, вбирают в себя из литературного первоисточника то, что выдерживает испытание репетициями в том смысле, чтобы произведение зажило самостоятельной сценической жизнью. Инсценировка Камю носит все черты индивидуальности автора и его актеров, их отношения к сочинению Достоевского. Также и мы, зачарованные «Бесами», искали свой подход к бессмертному произведению, пользуясь ключом, который дал нам Альбер Камю, великий знаток темы».

Так я написал в программе к спектаклю в Старом театре Кракова. Однако прежде, чем состоялась здесь первая репетиция, я побывал в четырех других театрах с предложением поставить «Бесы». Реакции были разные: «Может быть, попозже, не в этом сезоне, у меня нет такой большой труппы, в нашем театре не слишком просторная сцена». Наконец меня занесло в Театр Мазовецкой земли, где я услышал ответ хоть и нерадостный, но правдивый: «С моими актерами вам не сделать этот спектакль».

После ухода Зигмунта Хибнера из Старого и я долгое время сторонился этой сцены, но Ян Павел Гавлик, новый художественный руководитель театра, с самого начала стал просто фанатичным сторонником моего проекта. Я и сегодня не знаю, каким образом он добился от политических властей и цензуры разрешения на постановку «Бесов», коль скоро Достоевский, а в особенности этот его роман, в СССР тщательно изымался из театрального репертуара. Возможно, краковское начальство поддержало своего нового директора, чтобы дать ему шанс? Больше всех получил от этого я, но я помнил и всегда буду помнить, что «Бесы» в репертуар Старого театра ввел Ян Павел Гавлик.

* * *

9 февраля 1971 года, 10 часов утра.Первая репетиция, как это и заведено в театре, должна начаться с объявления предполагаемого распределения ролей. Не успели мы приступить, как актер, назначенный на роль самоубийцы Кириллова, встал со своего места и дрожащим от волнения голосом попросил разрешения зачитать заявление. Теперь мало кто из присутствовавших тогда в репетиционном зале помнит, о чем шла речь в том меморандуме. В самом общем виде это был протест против моей политической деятельности, которая оценивалась как антипольская; насколько я помню, речь шла о фильме «Пейзаж после битвы», как раз вышедшем тогда на экраны.

Прочитав заявление, актер сел на свое место, бледный, как бумага. Первыми взяли слово наши дамы: они стали извиняться передо мной, повторяя одна за другой, что это вовсе не мнение труппы, которая, напротив, знает мои фильмы и принимает их не только с точки зрения художественной, но политически. «Так вы будете играть Кириллова?» – без обиняков спросил директор Гавлик. Бедный артист, нисколько не раздумывая, ответил: «Да!», что повергло всех в еще большее изумление. Конрад Свинарский потом любил повторять (как бы слегка мне завидуя), что это было самое счастливое начало репетиций, о каком он когда-либо слышал. И это правда. Сразу создалось напряжение, нараставшее потом день ото дня до самой премьеры.

Основной трудностью, с которой столкнулись актеры, было отсутствие окончательного текста пьесы. Правда, работу мы начали с инсценировки Камю, но, заглядывая в роман, я постоянно находил опущенные им диалоги и подробности, которые непременно хотел увидеть на сцене. Взять хотя бы фрагмент уже цитированной беседы Ставрогина с Лебядкиным; Камю опустил в ней последнюю фразу Лебядкина («Разом определяете minimum прав человеческих»), а ведь в этом предложении содержатся невероятные ирония и юмор Достоевского. Я проверил все диалоги именно на предмет юмора, который, как мне кажется, французской публике менее доступен, чем польской. Между тем юмор Достоевского составляет противовес черной, как ночь, повести о рождении кружка революционеров.

Моя секретарша, с которой я обычно работаю в кино, ежевечерне переписывала отчеркнутые мною дополнения, утром я раздавал их актерам. От воцарившегося в коллективе хаоса люди испытывали отчаяние. Когда Кристина Захватович спросила Яна Новицкого, почему он не учит текст, он ответил, что возьмется за это не раньше, чем режиссер научится режиссировать.

Любопытно, что именно моя неуверенность в себе заставила артистов прочитать роман целиком, а не ограничиваться одной только инсценировкой. Могучая сила этой книги способна потрясти каждого. От нас она требовала правды и отдачи, к каким мы не были привычны. Я поддерживал это зыбкое равновесие, внушая актерам и себе, что мы еще не готовы играть Достоевского на сцене, но в этой борьбе обязательно должны выстоять. Например, мы неделями спорили об антрактах. Было ясно, что спектакль, рассчитанный на 3 с половиной – 4 часа сценического времени, требует двух антрактов, в худшем случае одного большого. В то же время я боялся, что утомленная публика после перерыва не вернется в зал. Напряженность этих споров еще больше лишала актеров уверенности в себе и сгущала предчувствие провала.

К счастью, сценические «Бесы» складываются из многих сцен, из которых только в трех занято несколько исполнителей, в основном же я работал с двумя или тремя актерами.

Моей надежной опорой в этих трудах и медиумом, посредством которого я старался вселить в других артистов стремительность и экспрессию, какие хотел бы видеть на сцене, стал Войцех Пшоняк. Они с Анджеем Козаком самостоятельно готовили сцену самоубийства Кириллова, и тут я впервые почувствовал прикосновение к правде. Недовольство актеров моими методом работы и предъявляемыми к ним требованиями не перешло, однако, в разочарование и упадок духа; напротив, в хаосе родилось какое-то единство, какой-то задыхающийся ритм диалогов и действия, которых я не мог бы достичь никаким иным способом, а этот ритм был моим продуманным решением.

С самого начала я искал для спектакля «Бесы» некий общий знаменатель. Я точно знал, что эту роль не может выполнить ни сценография, ни свет. Еще задолго до начала репетиций, читая «Бесов», я обратил внимание на первый эпиграф, предваряющий роман: Христос изгоняет бесов из одержимого, они вселяются в стадо свиней, и те в бешеном беге срываются со скалистого берега в воду. «Эти бесы… Это мы, и Петруша, и другие с ним…» – говорит умирающий Степан Трофимович. Именно эти бешеные вепри, в которых вошли мучившие одержимого злые духи, как раз и есть суть персонажей романа; их задыхающийся предсмертный бег я принял в качестве главного режиссерского ориентира, по которому и хотел вести актеров. Возможно, и не все артисты поняли важность этого тропа, но у зрителей премьеры впечатление создалось точь-в-точь такое, как я задумывал.

Этот ритм одержимости от актеров передался музыке, написанной в последние дни перед премьерой Зигмунтом Конечным. Композитор моментально подхватил мою идею, едва только я упомянул о втором эпиграфе к роману – стихотворении Пушкина о бесах, преследующих в густой метели заблудившиеся сани. От завываний, душераздирающих криков, переходящих в зловещий шепот, от стального звука электрогитар у актеров волосы на голове вставали дыбом, и последние репетиции пошли в правильном направлении.

* * *

Местом действия в инсценировке Камю почти исключительно являются интерьеры, прежде всего покои в доме Варвары Петровны, что делает из его «Бесов», собственно говоря, салонную пьесу. Планируя сценографию, я с самого начала знал, что для бешеного бега событий основное значение должен иметь пол. Разбитый, широкий, болотистый тракт возник в моем воображении как универсальный фон для «Бесов», а замыкающее горизонт грязно-серое небо представлялось наилучшим дополнением к этому образу. Оставалась проблема перемен между сценами. Любой ценой я намеревался добиться в этом реализма. Поэтому мне нужны были мебель и реквизиты, которые мгновенно ориентировали бы зрителей, где происходит каждая из сцен. В моей адаптации этих сцен 24. Поэтому перемены мебели, ширм и отдельных предметов представляли собой нелегкую задачу. Использование занавеса искромсало бы спектакль, погасило бы ритм, который должен пронизывать целое. Безумие возни я решил перенести и на людей, меняющих реквизит, на группу машинистов сцены.

Счастливым стечением обстоятельств за месяц до начала репетиций я ездил в Японию в связи с всемирной выставкой в Осаке, к которой был приурочен кинофестиваль. Моим гидом оказался преподаватель польского языка в университете Киото американец Джон Палверс. Он обратил мое внимание на японский кукольный театр Бурнаку, в особенности на таинственную роль куроко – одетых в черные одежды с капюшонами сценических слуг. Куроко помогают только главному актеру представления, но иногда двое или трое из них становятся кукловодами одной куклы. Закутанные в черные костюмы, куроко, однако, видны зрителям, в отличие от кукловодов в европейском кукольном театре они не прячутся под сценой или за ширмами. Эта возня людей с управляемой ими марионеткой производит большее впечатление, чем плавные движения самой куклы, словно бы куроко не столько ведут гейшу или благородного самурая, сколько гейша и самурай, прекрасные яркие куклы, стараются вырваться из лап черных людей и спастись бегством в зрительный зал.

Этот образ поразил мое воображение и натолкнул на идею введения куроко в краковский спектакль по «Бесам». Первоначально черные фигуры только вносили и выносили элементы декорации. В приглушенном голубоватом свете, в бешеном темпе они устанавливают необходимый реквизит, а когда свет усиливается, в переполохе убегают. Но по мере того, как действие движется вперед, сперва как бы случайно, они продлевают свое присутствие и даже остаются среди актеров, чтобы в последних сценах взять на себя инициативу и как бы даже заставить исполнителей доиграть пьесу до конца: от намыливания веревки для самоубийцы Ставрогина до затыкания рта Рассказчику, когда он пробует произнести финальные слова пьесы: «Дамы и господа, еще одно слово. После смерти Ставрогина медики совершенно и настойчиво отвергли помеша…». Последнее слово задушено руками черных куроко. Читатель может легко ассоциировать это описание куроко с бесами. Странно, но на сцене для зрителей все было не так просто и однозначно.

Занятый исключительно инсценировкой романа и работой с актерами, которые, соприкоснувшись с Достоевским, открыли самые мрачные стороны своих характеров и высвободили наихудшие инстинкты, я не мог тратить время на рисование проектов декораций. Поэтому я отвел скульптора-бутафора и театрального художника в Галерею Национального музея в Сукенницах, показал на известное полотно Хелмонского «Четверка» и потребовал, чтобы сделали мне задник, идентичный этому холсту [61]61

Юзеф Хелмонский(1849–1914) – польский живописец-реалист, автор преимущественно жанровых и пейзажных работ. Кругом тематических мотивов и манерой письма перекликается с искусством передвижников.

[Закрыть]. Поначалу я мечтал о том, чтобы грязь на сцене была настоящая, но пол сцены Старого театра плохо виден зрителям из-за просчета в проектировке зала, а если бы выстроили наклонный подиум, то при таком интенсивном сценическом движении грязь неизбежно бы с него стекала. Чередование спектаклей, составляющих репертуар театра, окончательно перечеркивало мой замысел. Какова же была моя радость, когда Кристина Захватович, чутко схватив мои намерения, «испачкала» низ костюмов везде, где они касались пола! [62]62

К. Захватович нашила на края одежд куски черной ткани неправильной формы.

[Закрыть]Эта придумка окончательно вписала актеров в сценографию, благодаря чему возник суггестивный образ целого. С тех пор в течение многих-многих лет на таком взаимопонимании и взаимодополнении будет основываться наша – Кристины и моя – совместная работа на театре.

* * *

Я ставил «Бесов» для того, чтобы к ним приблизиться. Это произведение всегда притягивало меня, а по опыту я знаю, что, режиссируя, я обязан «войти» внутрь вещи, вглядеться в героев, понять их, узнать, к чему они стремятся. Душа этого сочинения сегодня так же актуальна, как была тогда, когда Достоевский его писал. Это исходный пункт. Если бы я в это свято не верил, то не смог бы ставить «Бесов», поскольку это совсем не та работа, которую выполняешь исключительно для своего удовольствия. Поэтому я должен верить в то, что поднимаю скрытые в сознании публики проблемы, несмотря на то, что она может и не подозревать об их существовании.

В разговоре со Ставрогиным Верховенский утверждает: «Всего только десять таких же кучек по России, и мы будем сильны». – «Это таких же все дураков?» – спрашивает Ставрогин. – Верховенский: «О, они не такие дураки; они только идеалисты. Нужно позволить им много говорить. Они боятся, что общественное мнение окрестит их реакционерами, поэтому вынуждены быть революционерами». А это как раз тот прессинг, под которым находится сегодняшний мир; прессинг political correctness [63]63

Политической корректности (англ.)

[Закрыть]. Страх оказаться недостаточно прогрессивным. Эти слова могли бы послужить эпиграфом к какому-нибудь прекрасному захватывающему современному фильму.

* * *

Приближался день премьеры, а актерский ансамбль все еще пребывал в совершеннейшей неуверенности в результатах своей работы. Правда, отдельные сцены, в особенности те, в которых участвовали Войтек Пшоняк и Ян Новицкий, обнадеживали, но мы никак не могли подойти к прогону всего спектакля, среди прочих причин из-за того, что куда-то запропастился один из актеров. Он исчез странно, словно бы подражая в жизни капитану Лебядкину, пьянице и гуляке. Все сроки технических и генеральных репетиций миновали, оставался последний шанс: утренняя репетиция со зрителями перед вечерней премьерой.

Зрителями в тот раз были студенты театроведения и полонистики. К сожалению, им также не довелось в то утро посмотреть спектакль целиком. Сразу после исповеди Ставрогина, которую бравурно сыграл Ян Новицкий, на сцене появился Казимеж Фабисяк в роли иеромонаха Тихона и начал первый диалог представления: «Дальше подобного удивительного подвига, казни над самим собой, которую вы замыслили, идти покаяние не может, если бы только…» – прозвучало еще несколько реплик и произошло нечто неправдоподобное. Актер ухватился за стул, с которого только что встал Ставрогин, и, судорожно держась за спинку, начал медленно и ужасно неестественно – или несценично? – оседать на пол. Публика смотрела на это с интересом. Стоявшие за кулисами актеры не обратили никакого внимания, полагая, по-видимому, что эта непредвиденная перемена есть какая-то импровизация, согласованная с режиссером перед репетицией. Но я уже бежал спасать; я сразу же сориентировался, что на сцене произошло что-то страшное. Врач появился через несколько минут, начались долгие часы ожидания, закончившиеся – увы! – смертью прекрасного актера нашего театра.

Весь актерский и технический коллектив собрался за кулисами, ожидая решения относительно вечерней премьеры. Участником спектакля был сын умершего Александр Фабисяк, который играл роль Шатова, казалось бы, этот факт должен говорить в пользу отмены премьеры. Но директор Гавлик хорошо почувствовал настроение труппы: доведенная изнурительными репетициями почти до нервного истощения, она должна была предстать перед зрителями именно в тот трагический день.

Пока продолжались споры о правильности такого решения, из угла отозвался невесть откуда явившийся капитан Лебядкин, он попросил, чтобы мы все минутой молчания почтили память умершего. Я стоял потрясенный и думал, что Достоевский доверил бы честь поминовения усопшего именно своему пьянице капитану. Жизнь и сцена в те дни обнаружили опасную близость друг с другом. А вечером состоялась премьера. Когда раздались первые аплодисменты, актеры прервали игру. Изумленные реакцией зрителей, они беспомощно смотрели друг на друга, как будто в первый раз оказались на сцене; это было потрясающе.

Во время антракта ко мне подошел Конрад Свинарский; взбудораженный тем, что увидел, он спросил: «Как это ты добился, что у них в глазах такой страх?» – «Очень просто, в течение трех месяцев я внушал им, что они не смогут сыграть Достоевского», – ответил я.

«Бесы» продержались в репертуаре Старого театра пятнадцать лет.

Из дневника:

15 февраля 1972, Лондон (немного меланхолическая запись накануне приезда Старого театра на Лондонский театральный фестиваль)

В этом театральном сезоне тут выше всего котируется «Макбет» в исполнении зулусов. Если он понравится, тогда, возможно, зрители в завершение фестиваля захотят увидеть других дикарей, например, поляков с «Бесами» Достоевского.

31 марта 1972, Кальвария Зебжидовская. Страстная пятница, Крестный путь

«Благословенны не видевшие, но уверовавшие». Все в толпе, издалека. Едва видно. Длится бесконечно долго и не складывается в какое-либо действие. Настолько, что в какой-то момент я хочу вмешаться, чтобы это поставить. И все-таки разве сегодня театр не тоскует по пьесам, которые только частично разыгрываются на сцене, а остальное зритель додумывает и допереживает в себе?

10 апреля 1972, Нью-Йорк

Объявление в местной печати:

«А теперь поменяемся жизнями.

Молодая, красивая, 29 лет – писательница с квартирой в Гринвич-Виллидж, небольшой, но уютной, около 1000 томов книг, собрание пластинок Бетховена. Группа верных друзей, несколько любовников, некоторые неженаты. На месяц поменяется с кем-нибудь жизнями. Будет жить с мужем, займется ребенком…»

12 апреля 1971, Нью-Йорк

Вечером по улице за нами идет молодой человек, без конца повторяет: «Я потерял руку во Вьетнаме, ее отрезали, я послал ее матери на память». У него пустой рукав, но рука видна под курткой – здоровая.

Говорят, это наркоман…

______

II. «Настасья Филипповна»

Из дневника:

2 июля 1976, Краков

Почему репетиции:

Читать страшно, а каково играть Достоевского. Я не готов.

Зритель оценивает нас по результату, каким является спектакль, а мы между собой выше ставим репетиции. Путь, а не цель. Вы будете свидетелями процесса постижения. Но не ожидайте чего-то невероятного, все может оказаться нудно и бесплодно, и прежде всего изнуряюще своей повторяемостью. Это неподготовленное зрелище, лишь названное репетициями. Надеюсь, никто не будет перед вами изощряться. Не исключено, что вы, зрители, своим присутствием все испортите, но во мне живет убеждение, что именно тут и сейчас я должен поступить именно так, сломить наше чувство стыда, смущения, самооборону.

Условия:

1. Прошу являться в зал пунктуально.

2. Нельзя курить.

3. Выходить только в перерыв, в то время, когда в большом зале антракт.

4. Не фотографировать.

5. Не делать магнитофонные записи (можно набрасывать заметки).

6. Сохранять полную тишину. Никаких аплодисментов, никаких разговоров с режиссером и актерами. Полная нейтральность.

7. Разговор может состояться тогда, когда мы того захотим – я и актеры.

10 августа 1976, Войцех

1. Заказать в Музее Мицкевича в Варшаве копию фотографии убитой корнетом Елагиным актрисы Висновской на смертном одре. На корсете видна рассыпанная черешня, которую она ела в момент убийства. Может, ввести эти черешни в сцену зарезанной ножом Настасьи?

2. Действие всей пьесы – процесс приближения эпилептического припадка, отсюда мелькающие образы, фрагменты (этот кувшин Магомета). Вся жизнь проносится за секунду. Мышкин падает на пол – припадок падучей. В зал входят люди, выломав двери, находят его в состоянии полного умственного помутнения. Спектакль завершается криками, пением, каким-то не артикулированным бормотанием, в которое превращается повесть о Настасье Филипповне.

Утренняя репетиция: открыть окна. Холодно! Большой самовар; дать всем участникам репетиции горячего чаю. Но к этому требуется еще вечерняя репетиция, под горящей лампой, в тепле. Смешные персонажи. Много смешного.

Идеал: Рогожин и Мышкин говорят только то, что могут сказать всем в этой комнате, замолкают на долгое время и тогда кто-то (но кто?) нудным голосом читает сцены из «Идиота».

24 сентября, Варшава

Финал. Мышкин стоит в углу, у его ног на полу сидит Рогожин. Мышкин мочится на пол, обливает стену, после чего поворачивается к зрителям. Лицо идиота. Ничего не понимает. Слышен стук, потом грохот в дверь.

Конец.

* * *

После трагической смерти Конрада Свинарского Старый театр лишился крыльев – Ежи Яроцкий тогда уже больше работал за границей, а не в стране, я вернулся на съемочную площадку. Между тем театр нуждался в премьере, больше того: ему необходимо было событие. Актеры и руководство уповали на Достоевского, но я, помня муки работы над «Бесами», не спешил давать какие-либо обещания.

Правда, я уже три года работал над инсценировкой «Идиота», хотел поставить его в Театре телевидения, но Достоевский тогда числился в запретном списке отдела программ. Инсценировка делалась по всему роману, в ней участвовали все главные действующие лица, но, памятуя свой прежний опыт, я боялся воспользоваться этим текстом в театре. Во время работы над «Бесами» я несчетное число раз перечитывал «Достоевского»

Станислава Мацкевича [64]64

Mackiewicz Kat St. Dostojewski. Warszawa, 1979.

[Закрыть]. Автор тщательно анализирует последнюю сцену «Идиота», считая ее, быть может, самой глубокой и таинственной во всей мировой литературе. Меня тоже притягивала черная тайна этого фрагмента. Пребывая в глубоких сомнениях, я решился объявить в Старом театре открытые репетиции «Идиота». Я думал так: если я не знаю, какой дорогой идти, лучше будет, коли она определится естественным путем, то есть в результате репетиций. Для того, чтобы репетиции сделать более интенсивными и помочь актерам обрести смелость, а себя принудить к максимальной отдаче, я пригласил зрителей.

В первые же дни Ян Новицкий, игравший Рогожина, заявил: «Репетируем со зрителями, а играть будем при пустом зале». Эти слова едва не оказались пророческими. Первые репетиции шли довольно забавно: и мы, и зрители искали какую-то форму сосуществования, какое-то оправдание именно такой методы. Но очень скоро нас затянул сам Достоевский.

Я начал репетировать только с двумя актерами – Яном Новицким и Ежи Радзивиловичем. Их диалоги и монологи быстро убедили меня, что в таком самоограничении и в таком выборе есть своя сила. Взаимоотношения обоих мужчин, построенные на их любви к Настасье Филипповне, дают больше театрального материала и обрисовывают фигуру Настасьи более таинственно, нежели если бы она сама явилась перед зрителями. Это было первое важное положение.

Присутствие публики толкало нас к ненужной активности, в особенности это касалось сообщения информации, предназначенной для зрителей и вовсе не нужной нам в нашей работе. Однако мы овладели этой техникой, и по Кракову разнесся слух, что за 35 злотых (столько стоил билет) можно наблюдать рождение настоящего искусства. К сожалению, это не было правдой. Рождался какой-то обман, суть которого я долго не мог ни понять, ни определить. Явно чего-то не хватало. Само собой понятно, что у нас не было страха; когда актер, режиссер и сценограф работают неделями на пустой сцене перед сотнями пустых кресел, которые когда-то еще примут зрителей, это вызывает естественную тревогу, неуверенность, а в конце и страх перед будущей публикой. У нас же уже были зрители, они не только купили билеты, но и были нами вполне довольны! После нескольких репетиций я хотел было их попросить подождать за дверями, пока мы не будем готовы, потому что почувствовал, что мы топчемся на месте. К сожалению, по всему Кракову были расклеены афиши, на которых можно было прочитать: «27 репетиций по «Идиоту» Достоевского».

Краков – маленький город, в нем никогда не удастся сохранить секреты, в особенности если эти секреты связаны со Старым театром. И все же я должен был рискнуть. Поздно ночью, не сказав никому ни слова, мы собрались в репетиционном зале: Новицкий, Радзивилович, Кристина, Мацей Карпинский и я. Нужно было честно понять: есть ли у нас что сказать на тему «Идиота» или мы водим за нос и себя, и зрителей?

Эти несколько часов я вспоминаю, как прекрасный сон. Актеры уже знали на память огромные куски текста и хорошо чувствовали своих героев, то есть могли приступить к импровизации. Я ненавижу режиссеров, которые без конца прерывают играющих, чтобы высказать свои часто совершенно необязательные замечания. Если бы я был артистом, я бы уж точно убил пару таких постановщиков. Однако я тоже жаждал каким-то образом принять участие в этой репетиции. Радзивилович с Новицким без конца импровизировали перед нами, а я, восхищенный, звонил в маленький серебряный колокольчик, подавая им знак, когда, по моему мнению, они движутся в правильном направлении. Мацек Карпинский старался все это запомнить и фиксировал как последовательность слов, так и очередность действий.

Прекрасная, вдохновенная, незабываемая ночь; когда под утро мы вышли из театра, Планты окутывал предвесенний туман, а мы чувствовали себя окрыленными. Мы перестали считаться с нашими зрителями, делали вид, что ничего, собственно, не случилось: спокойно, холодным рассудком мы проанализировали в их присутствии ночную импровизацию в поисках следующих решений. Однако мы не намеревались повторять ночные репетиции, желая удержать зрителей в убеждении, что они на самом деле участвуют во всем процессе создания театрального «Идиота».

Из наработанного материала выросли следующие решения:

1. ограничить действие спектакля сценой последней встречи Мышкина с Рогожиным над трупом Настасьи Филипповны;

2. выбрать все диалоги из романа и из них сложить повесть о безграничной любви обоих мужчин к убитой Настасье;

3. не показывать ее саму, а передать присутствие умершей через то, что происходит и о чем говорится на сцене;

4. играть в репетиционном зале, усадив публику так, как сидели зрители «27 репетиций»;

5. не закреплять диалоги, позволить актерам импровизировать, имея в виду, что текст занимает два часа. Пусть каждый вечер они используют только часть этого материала в зависимости от собственных потребности и желания;

6. раздражавшая нас в течение «27 репетиций» голая лампочка под потолком убедила меня и сценографа Кристину Захватович, что электричество – враг этого спектакля. Поэтому в нашем зале появились керосиновые лампы и свечи. Их душный запах соединился с ладаном, дым от которого несколько размыл образ, три больших стрельчатых окна мы завесили белыми шторами, подсвеченными снаружи, с улицы, в этом полусвете вырисовывались фигуры актеров. Темень зрительного зала в контрасте со светлыми окнами создавала впечатление петербургских белых ночей.

* * *

Все это, однако, родилось уже за закрытыми дверями в течение нескольких дней после того, как мы расстались с нашими верными зрителями и участниками открытых репетиций.

Я глубоко убежден, что театр, ищущий сегодня новые формы, какие-то другие связи между играющими и зрителями, обязан задавать себе вопрос, чем, собственно говоря, являются репетиции и могут ли они стать независимым зрелищем? Может ли то, что стыдливо спрятано от глаз публики, а для нас, людей театра, является глубоким, незабываемым переживанием, быть также интересно зрителям? Не является ли сам процесс возникновения спектакля более важным, чем конечный результат? Из этих сомнений родился замысел «27 репетиций». У Достоевского стыдные вещи также разыгрываются публично, на глазах других. Это обстоятельство соблазняло особо. Тем более что начинали мы нашу работу без театрального экземпляра инсценировки, убежденные лишь в том, что количество действующих лиц в нашей версии «Идиота» следует ограничить двумя персонажами, место действия до одного интерьера, число сцен также до одной – последней сцены романа.