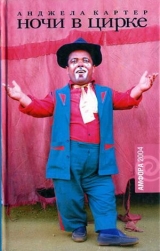

Текст книги "Ночи в цирке"

Автор книги: Анджела Картер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)

5

– По-моему, прошло около двух часов, когда лошади умерили наконец свой стремительный бег. Карета остановилась. Один из громил открыл дверь, а другойснял с меня сеть и при этом хорошенько облапал. Я заехала ему локтем в зубы, и он, выругавшись, отпустил меня. Завернувшись в какую-то подстилку, сбросив с себя лапы этих тварей, я гордо выплыла из кареты, как будто была приглашена, а не похищена.

Передо мной возвышался особняк в готическом стиле, весь увитый плющом, и над башенками плыл месяц, обнявший звезду. Где-то выла собака. Вокруг таинственно возвышались поросшие лесом холмы. Дом был стилизован под старину, хотя на самом деле был построен сравнительно недавно; сквозь плющ виднелся необожженный кирпич, и на входной двери из мореного дуба были прибиты новые медные пластины, имитирующие старинные гвозди. Дверь была открыта, из вестибюля лился яркий свет.

Громилы снова схватили меня за руки и поволокли было, как пьяную, на крыльцо, но я высвободилась, да и идти было некуда, кроме как в эту дверь, которая с грохотом за мной захлопнулась. Только свежий номер лондонской «Тайме» на дубовом сундуке свидетельствовал о том, что меня не перенесли каким-то волшебным способом на несколько веков назад, где все было новым потому, что возникло, а не было воспроизведением. Я стояла в прямоугольной передней, выложенной огромными квадратными плитами. Этот пол, сводчатый потолок, а под центральным крестовым сводом – та самая фигура крылатого фаллоса с розой, что господин Розенкрейц носил на шее. Символ этот был вырублен из непонятного темного камня, возможно, мрамора. Освещение было очень ярким, но его источник был скрыт за изгибами стен.

Каменный проход вел в маленькую, отделанную панелями комнату, где я увидела человека, сидящего на резном дубовом стуле за низким столиком, на котором стояла изящная ваза с белыми розами. Лица его не было видно, потому что он читал какую-то большую книгу с застежками, вроде Библии.

Я не сразу узнала господина Розенкрейца без шляпы; он был лысым, как яйцо, и голова его сверкала так, словно прислуга прошлась по ней тем же полотенцем, что и по столовым приборам. Вместо рясы сливового цвета он был одет в какую-то длинную ночную рубашку, подвязанную шнурком. Увидев его кулон, я сразу поняла, что это он, и – ей-богу – горько пожалела о тысяче гиней, оставленных у мадам Шрек. Я вспомнила сделку: половину – на счет, половину – по доставке, да еще двадцать пять фунтов долга… и очень вежливо поздоровалась: «Добрый вечер, господин Розенкрейц».

Он наконец снизошел до того, что опустил книгу и взглянул на меня, и – будьте уверены – я его разочаровала: всклокоченная, в рваном покрывале и вообще… Но у него не дрогнул ни один мускул. «Добро пожаловать, Азраил, – молвил он. – Азраил, Ашриил, Азриэл, Азарил, Гавриил; черный ангел со множеством имен. Добро пожаловать ко мне из своей обители в третьем царстве. Видишь, я встречаю тебя розами, такими же на удивление весенними, как и ты, подобно Прозерпине,[37] явившаяся из Страны мертвых, возвещая о новой жизни!»

Все это, конечно, было приятно – ничего не скажешь, и я подумала, что он мог хотя бы предложить мне сесть, но это не прилито ему в голову, равно как и предложить после утомительного путешествия чашку чая; он только улыбался своими старыми слезящимися блуждающими глазами. «Какой милый ангелочек! – проговорил он с сентиментальным видом. – Дажес грязным пятном на носу!»

«Так покажите мне, где ванная комната, и давайте помоемся что ли?» – язвительно парировала я, и его радость от приобретения тут же сошла на нет, видимо, потому, что возражения в его планы не входили. Слегка расстроившись, он пробормотал: «Через ту дверь вверх по лестнице, первый поворот направо», – и снова углубился в книгу. Проходя мимо, я увидела ее латинское название: «Mysterium Baphometis Revelatum».[38]

Какая ванная! Боже мой, достаточно сказать, что стены сделаны из мрамора! Полотенца толщиной в дюйм! А из кранов льется горячая вода! «Вот она, жизнь», – подумала я и, прежде чем погрузиться в ароматную ванну, вылила на себя полфлакона лимонного экстракта Трампера. Но предварительно повесила свою нижнюю юбку на дверную ручку, чтобы господин Розенкрейц не подсматривал в замочную скважину.

Вам, наверное, интересно, сэр, как я управлялась со своими крыльями, когда принимала ванну. Ну да, как и у любой птицы, мои перья в какой-то мере непромокаемые, но поговорка «как с гуся вода» ко мне – увы – не относится. Лучше не промокать, потому что иначе я рухну. Крылья свои я чищу пальцами, где дотянусь, потом как следует споласкиваю, встряхиваюсь и – как новенькая! После этого в воду их не опускаю; все остальное мою как обычно, и вообще, лимонное мыло замечательно снимает усталость.

Стала вытираться и слышу – как и предполагала, – в дверь кто-то скребется, тут я и крикнула: «Хватит уже! Я не выйду отсюда, пока вы не принесете мне какой-нибудь приличной одежды!»

– Уверяю вас, Азраил, – подал голос Розенкрейц, – будет нехорошо, если вы завершите омовение в тех самых лохмотьях, в которых появились, поэтому предлагаю вам отгадать загадку. Вы любите загадки, Азраил?

Я промолчала.

– Если отгадаете, – сказал он, – я подарю вам сто фунтов сверх того, что должен, и мадам Шрек ничего не узнает.

– Загадывайте! – крикнула я, чуть не прыгая от радости.

– Красивая женщина – ни то, ни другое, ни человек, ни птица, но красавица – птица, а птица – красавица… хи-хи-хи! Чтобы разыграть ритуал, в котором вы участвуете, вы должны выйти из воды ни в одежде, ни нагишом.

Он сипел под дверью, довольный собственной хитростью.

– Я не выпущу вас из ванной, пока вы не будете готовы, – прибавил он, после чего из замочной скважины слышалось только его тяжелое дыхание.

Мысль о сотне фунтов, которую он пообещал, приятно согревала, и я присела на край ванны, размышляя над его загадкой. Как видите, сэр, природа наградила меня очень длинными и пышными волосами. Я их расчесала и завернулась в них, подобно леди Годиве,[39] прикрытой лишь символически, но благопристойно во время своего знаменитого проезда через Ковентри. Волос у меня, слава Богу, предостаточно, но чем их закрепить? Я заплела косичкой один из локонов, отрезала его стилетом Нельсон, который всегда носила в своем корсете, и подвязала волосы на поясе, заодно прикрепив на теле свой позолоченный талисман.

«И правильно сделаете!» – крикнула я, отпирая дверь, и выскочила в облаке лимонного пара прямо на него, что-то бормочущего с удовлетворением и, как мне показалось, с сожалением, потому что… кто знает, что бы он выкинул, не отгадайя его загадки.

Меня очень порадовало, что, пока я мылась и причесывалась, в приемной появилась довольно приличная еда: салат, сыр и холодная птица. Я настолько изголодалась, что отщипнула немного от ножки, хотя, если есть возможность выбирать, я не притрагиваюсь к курятине, утятине, цесаркам и им подобным, чтобы не чувствовать себя каннибалом. Но тогда, доведенная до крайности, я прошептала молитву прощения своим пернатым предкам и набросилась на еду. На запивку была бутылка отменного кларета, к которому я тоже изрядно приложилась. Господина Розенкрейца тут же понесло: «Прошу вас не поддаваться мысли о чем-то плотском, непристойном или имеющем хотя бы отдаленное отношение к телесному, что могло бы показаться подоплекой нашей встречи в эту Ночь Ночей, когда прямо над нашим домом в целомудренном объятии луны покоится сияющая звезда, возвещающая о божественном Отпущении грехов и Примирении с Ужасным со времен вселенского потопа, потому как на то есть тайное указание, понимать которое как девиз исключительной учтивости – не более чем заблуждение. Ибо девиз сей гласит не «Honni soit qui mal y pense»,[40] a « Yonisoit qui mal y pense», a «иони» на языке индусов означает женский орган, пустоту, устрашающую дыру, наводящую ужас расщелину, Бездну, Дно, кошмарную воронку, засасывающую все и вся вниз, вниз, вниз – туда, где царит Его Величество Ужас…»

Так вот чтоозначал его медальон! Фаллос собственной персоной, с крылышками (его стремление ввысь), но увлекаемый вниз (обвивающий стебель) женским половым органом (розой). Ну и ну! «Что-то здесь еретическое, какой-то манихейский[41] вариант неоплатонического розенкрейцерства,[42] – подумала я, – держи ухо востро, старушка!»

Старый распутник так перепугался упоминания известного отверстия, что забубнил, заскулил, опешил, хотя Бездна была ему знакома – он ведь каждое воскресенье приходил убедиться, что она настолько ужасна, насколько он себе ее представлял. Я налила еще кларета себе и хозяину, который, похоже, нуждался в выпивке. Старик рассеянно его опрокинул, и через какое-то время к нему вернулось самообладание, достаточное для того, чтобы поговорить о чем-то более светлом.

«Флора! – воскликнул он. – Проворный дух пробуждающегося мира, дух крылатый, устремляющийся вверх! Флора; Азраил; Венера Пандемос![43] Это лишь немногие из имен, которыми я готов одарить мою богиню, но сегодня я буду называть тебя «Флора», и очень часто, ибо известно ли тебе, что сегодня за ночь?»

Я угостилась изрядным куском замечательного стильтона[44] и, смакуя, размышляла о барочной эклектике его аллегорий.

«Тридцатое апреля»,[45] – сказала я, опасаясь очередной загадки.

«Канун мая, моя Флора, – заверил он. – Через несколько мгновений он станет твоимднем, зеленой сердцевиной года. Весна распахнет двери навстречу лету. Какое будет славное майское утро!»

Я нервно влила в себя еще бокал вина.

«Разумеется, майское дерево есть не что иное, как символ фаллоса, лингама,[46] пронзающего плодоносного копья, как пика Лонгина – чувствуете?[47] Длинное копье Лонгина…» – тут он сощурился и запнулся, начиная плутать в собственной мифологии и готовый вот-вот оказаться в тупике. Дрожащей рукой он налил себе вина и вернулся к обрядам плодородия.

«Майское дерево, фаллос, лингам – ха! Вверх! Раз – и он взмывает ввысь, и завтра на всех зеленеющих полях старой доброй Англии взойдут священные фаллосы благословенного времени года. Вот почему в эту ночь всех ночей я решил похитить тебя из черного дома, из бездны, из Эреба,[48] вечного холода и мрака, в котором царствует дряхлая карла преисподней – мадам Шрек».

«Дряхлая карла преисподней» идеально подходило к упомянутой госпоже Ш., и я стала к старику чуть благосклоннее, подумав, что в его бреднях порой проскакивают разумные мысли.

– Хотите узнать его имя? – вдруг резко спросила Феверс, сверкнув на Уолсера глазом цвета вороненой стали. От мощных подрагиваний тяжелой копны ее волос шпильки ослабли, и теперь волосы буйно ниспадали вниз, почти накрыв свою обладательницу, и придавали ей довольно-таки дикий вид, делая похожей на менаду.[49] Под напором ее напряженного внимания Уолсер сник.

– Вы выглядите совсем измотанным, – с неожиданной заботой сказала Лиззи. Уолсер и в самом деле чувствовал себя на грани изнеможения. Его рука, послушной собачкой двигавшаяся по странице блокнота вслед их рассказу, больше ему не подчинялась и безвольно повисла на запястье. Но это его не остановило:

– Нет-нет, – солгал он. – Сейчас пройдет.

– Имя этого джентльмена вам известно! – настаивала Феверс и, схватив блокнот, написала его своим тонким твердым косым почерком.

– Черт возьми! – вымолвил Уолсер.

– Буквально из вчерашней газеты я узнала о его яркой речи в Палате общин об избирательном праве для женщин. Он выступает против, считает, что женщины созданы из иного духовного материала, нежели мужчины, из другого, так сказать, теста и вообще – слишком чисты и утонченны для того, чтобы забивать свои прелестные головки проблемами этогомира, вроде ирландского вопроса или войны с бурами.

Во время нашего бесконечного разговора, скорее монолога, он поведал мне о своем паническом страхе перед старостью. А кто ее не боится? Кого не пугает неумолимое вращение небесного колеса, с которого рано или поздно всем суждено низвергнуться. После долгих колебаний, кряхтенья и мистических околичностей он, наконец, выдал, что мудрец по имени Артефий изобрел каббалистический магнит, который тайно вытягивал из тел молодых женщин таинственный дух их расцвета. «Расцвета, Флора!» – произнес он многозначительно. Обладая магическими способностями, Артефий привлекал к себе этих духов, постоянно омолаживался, и весна была с ним круглый год, на что господин Розенкрейц надеялся и в отношении себя.

«Более того, – предположил господин Розенкрейц, – разве не царь Давид, когда состарился, пригрел у себя на груди Суламифь, после чего „разогрелся", прожил еще двести или триста лет и стал одним из Девяти Величайших?» Господин Розенкрейц лично встречался в Венеции с неким синьором Гуарди, портрет которого в молодости был написан Тицианом.Иначе говоря, этому Гуарди было от роду лет триста или около того, и он рассказывал господину Розенкрейцу, как тринадцать юных апеннинских дев натирали его с головы до ног маслом, в состав которого входил экстракт весенних цветов и одному ему известные химические вещества. Когда господин Розенкрейц заговорил о рецепте синьора Гуарди, лицо его приобрело хитрое выражение: понятно было, что он что-то не договаривает.

Однако это он рассказал. Рассказал, что, с тех пор как впервые познакомился с законами эзотерики и искусством магии, он узнал о моем существовании, о светлом ангеле, который освободит его от уз материи, о крылатом духе мировой весны. Ему было известно, что я томлюсь под землей, в Аду. «Очень интересно», – думаю, и еще интереснее стало, когда господин Розенкрейц принялся листать свою книгу, тыкая похожим на обрубок пальцем в те страницы, где говорилось, что жизнь и смерть – это одно и то же. А потом задрожал так, что книга соскользнула у него с колен, и, понизив голос, заикаясь и краснея, признался мне, что соединением на пороге весны своего тела с телом Азраила – Ангела Смерти – он надеется обмануть смерть и жить вечно, и Флора будет навеки освобождена от могильного холода.

Он доказал это через семь недель после нашей первой встречи средствами каббалистической геометрии и сообщил, что готов с радостью представить мне эти доказательства. Я выпила остатки кларета, не предлагая ему, потому как считала, что две тысячи гиней не цена для этой сделки – так я и сказала, – но он был слишком погружен в свои экстатические грезы, чтобы услышать меня. Будучи свидетелем того, как человек за бесценок приобретает бессмертие, оставляя мне лишь половину выгоды от этой странной сделки, я подумала, что он мог хотя бы выставить еще одну бутылку кларета, но какое-то время он был слеп и глух к окружающему, внимая только невидимым ангелам, что-то вопиющим ему в уши. Пришлось громко постучать книгой по столу, после чего из потайной двери в одной из панелей возник запыхавшийся громила.

«Если бы джентльмен не впал в такой восторг от своей гостьи, он, уверена, велел бы принести еще бутылку вина, – сказала я. – Давайте попробуем на этот раз урожая 88 года, если в погребе такое найдется».

(При случае, господин Уолсер, я никогда не отказываю себе в бокале хорошего вина.)

«…по сравнению со знаменитыми алхимиками короли – нищие», – промычал, засыпая, господин Розенкрейц, а громила, складывая на поднос грязную посуду, подмигнул мне и пробормотал: «Кошелек он держит в спальне в верхнем ящике бюро, когда увидите его, вспомните обо мне».

Я и без того его помнила, потому что это он хватал меня за правую грудь, и пока мошенник ходил за бутылкой, почти пожалела своего старого маразматика с его маскарадными фантазиями, которого обирают собственные слуги и водят за нос разные шарлатаны. Господин Розенкрейц, вздрогнув, очнулся и спросил: «Что это? Ты не должна забивать дыхание жизни погаными миазмами!» И вылил кларет в вазу с белыми благоухающими розами. Пришлось сидеть на ужасном жестком стуле. изнывая от жажды, и дожидаться рассвета, когда все это закончится.

У меня был план забрать причитающиеся мне деньги и сбежать.

Конечно же, не к мадам Шрек – нет, никогда! – а сразу домой в Бэттерси, потому что, уверяю вас, суммы, которую господин Розенкрейц готов был выложить за особую честь разорить мешок с костями, вполне хватило бы на недурственную жизнь всей моей семье. И я, глупая, радовалась истекающим часам той короткой весенней ночи и строила воздушные замки, в то время как господин Розенкрейц повторял свои таинственные заклятия и казался спятившим в предвкушении сладостного апофеоза в моих объятьях.

Где-то часы отбивали время, и в четыре или в четверть пятого он пришел в себя и сказал, что я должна приготовиться.

«Как приготовиться, хозяин?» – лукаво спросила я.

«Только мысленно, – ответил он и торжественно обратился ко мне: – Царица неопределенности, богиня промежуточных состояний, пребывающая на границе видов, олицетворенная Ариорифа, Венера, Ахаматота, София».

Не могу передать, как я была потрясена, когда он назвал меня Софией. Откуда он узнал имя, данное мне при крещении? Мне показалось, что это открытие наделяло его полной властью надо мной, и» хоть я и не суеверна, это меня напугало.

«Повелительница ступицы небесного колеса, созданная наполовину из земли, наполовину из воздуха, девственница и блудница, соединяющая твердь земную и твердь небесную, примирительница противоположных сущностей посредством своего раздвоенного тела, вбирающая в себя великое противостояние жизни и смерти, ты, явившаяся ко мне ни нагая, ни одетая, дождись со мной часа ни тьмы, ни света, времени перед восходом солнца, когда ты отдашься мне, но я не овладею тобой».

«Отдашься, еще чего!» – подумала я, мысленно подсчитывая суммы, которым суждено поменять владельцев, но напустила на себя покорный вид и робким голосом спросила: «Как это сделать, о великий мудрец?»

«Ответ на вторую часть загадки ты должна дать в назначенный час!» – проговорил он нараспев. Пришлось довольствоваться таким ответом.

Вы спросите, сэр, почему я к этому времени не выпрыгнула в окно и не исчезла? Но ведь я знала только то, что дом находится в каком-то из прилегающих к Лондону графств, не имея ни малейшего понятия – в каком именно. К тому же я была обнажена и опасалась угодить в переделку где-то у черта на куличках, если бы мне пришлось, как дуре, порхать, прикрываясь деревьями всю дорогу до Бэттерси!

Должна признаться, что я ненавижу и одновременно боюсь бывать на природе. Скажу честно, не люблю бывать там, где нет человека. Я обожаю яркий свет, городской смрад, суетящихся людей, а местность, где не встретишь ни души, где не дымит приветливо труба какой-нибудь людской обители, для меня все равно что пустыня. Слава Богу, мне не довелось проводить много времени в поле или лесу, но иногда летом матушка Нельсон запихивала всех нас в ландо, и мы выезжали на пикник в Нью-Форест, а я всегда с нетерпением ждала возвращения в Уоппинг на Хай-стрит, где мне дышалось гораздо легче… Что поделать – кокни до мозга костей!

Но кроме того. сэр. я – честная женщина. К тому же старый распутник уже выложил свои денежки, хоть я до них пока и не добралась. Что ни говори, а я возлагала очень большие надежды на эту тысячу плюс обещанную им сотню. Тогда я купила бы один из тех больших домов за Лэвендер-Хилл, и Джанни, Изотта, Виолетта, Лиззи; я и все остальные замечательно бы там устроились.

Меня удерживали обещанные деньги, да и что скрывать, я надеялась, что, когда дойдет до дела, старый пень не доставит особых проблем, потому что выглядел он всегда готовым, это уж точно. А я, невинная, не могла и помыслить о более жестокой для себя судьбе!

Время шло как обычно, он что-то бормотал сам себе, наконец стекла в свинцовых переплетах стали светлеть. И тогда он торжественно запел: «Соединимся, соединимся! О-о-о! Все соединимся! Ибо сегодня наступает вселенское лето!», вскочил, выключил электричество и распахнул окно. Комната наполнилась весенним, еще прохладным ветром. и я, глупая и мягкосердечная, испугалась за его ветхое здоровье: «Берегите свою голову, не то простудитесь и встретите смерть!»

От слова «смерть» его как будто током ударило: он завопил, заржал, как конь, мелко задрожал, заскулил, приникнул к оконной раме и наверняка упал бы без ее поддержки, но припадок вскоре прошел, и он снова заблеял: «О, мое обновление! Плодоносяший диск уже поднимается с обратной стороны дальнего холма! Возляг на алтарь!»

Видите ли, господин Уолсер, мне очень неловко говорить об этом с мужчиной, но будучи непорочной,я знала вполне достаточно для того, чтобы предположить, что лежание на спине не только не доставит мне ни малейшего удовольствия, но и последующая попытка совокупления вызовет полнейший кавардак, что-то вроде соревнований по борьбе без правил на подушечной фабрике.

«По причине моих перьев вы можете взять меня только сзади, о великий мудрец!» – поспешно предупредила я его, гадая про себя о его отвращении к этому отверстию, и в этот момент меня внезапно, словно вспышкой, осенило, что его понимание сексуальной магии не совпадает с моим.

«Об этом не беспокойся! – закричал он в бешенстве. – Ложись!»

Подскочив ко мне, он одним движением своей костлявой руки очистил стол, за которым я ужинала, смахнув на пол книгу и розы. И несмотря на благоговейный ужас перед синюшными чертами его лица, я усмотрела в них нечто, что меня страшно обеспокоило; такое же выражение предвкушаемой шалости и неуправляемости я замечала на лице своей крестницы Виолетты, собирающейся забраться всей пятерней в запретное наслаждение шоколадным мороженым. И тогда я подумала: «Этот человек собирается причинить мне вред».

Заметив на моем лице тень нежелания, он немного пришел в себя, собрал весь свой авторитет повелителя воедино и повторил: «Ложись на алтарь!»

Думая о том, что последует дальше, я распласталась ничком на кофейном столике. Он решительным шагом приблизился, Я бы стиснула зубы и думала об Англии,[50] если бы, обернувшись через плечо, не заметила, что вдоль его волосатого заскорузлого стариковского бедра под распахнутым халатом что-то сверкнуло. Это «что-то» выглядело куда агрессивнее, чем другое его бедное маленькое оружие, болтающееся незаряженным, без зажженного фитиля, не наточенное… в холодном сером свете майского утра я увидела, что это «что-то» было лезвием.

Я молниеносно выхватила свое! Как я боготворила свой позолоченный стилет! Старик упал на спину, приговаривая: «Нечестно, нечестно…» – он не предполагал, что ангел явится вооруженным. И все же я не смогла его ударить, сэр, я не причиняю зла смертным даже ради самозащиты, и… по правде говоря, даже в страхе своем я дико возрадовалась, увидев, как был огорошен и разочарован старый дуралей из-за того, что все его планы пошли наперекосяк, как он расстроился при виде игрушки Нельсон, когда я рассмеялась ему в лицо.

Пока он приходил в себя, я, как жиром смазанная, протиснулась через открытую раму наружу, хотя это было нелегко, и перьев оставила там столько, что хватило бы на целый матрац. Увидев, как мясистый флакон его эликсира жизниотрывается от земли, этот спятивший урод пронзительно заверещал и бросился за мной с каким-то древним копьем, которое он непонятно где откопал, и даже ухитрился ткнуть им меня в щиколотку правой ноги; с тех пор здесь остался шрам, посмотрите!

Она высвободила ногу из шлепанца и вывалила ее на колени Уолсеру сдвинув его блокнот так, что он тут же оказался на полу. Ступня была перечеркнута светлой неровной полоской шрама.

– Доказательство оракула, – сказала Лиззи. сдерживая зевок. – Увидеть, значит поверить.

Уолсер устало поднял с полу блокнот.

– Не считая того кульбита в спальне мадам Шрек, я не пользовалась крыльями добрых полгода, но страх придал мне сверхъестественные силы. Я взмыла вверх и понеслась прочь от этого отвратительного места, над майским деревом на лужайке перед домом, к которому уже в такое раннее время семенила стайка ребятишек, вероятно, нанятых господином Розенкрейцем в деревне; одетые, несмотря на моросящий дождь, в просвечивающие кисейные туники, в венках из маргариток, они собирались петь и танцевать для этого столь кошмарным образом омоложенного «мудреца», готового совершить со мной майское жертвоприношение, сэр. Когда я пролетала мимо, дети в страхе разбежались с криками «Мамочка!»

Укрылась я в ближайшей рощице в кроне вяза, спугнув стаю дремлющих воронов. Переведя дух, я глянула вниз и увидела, что громилы господина Розенкрейца, одетые лесниками, прочесывают в поисках меня подлесок, так что на дереве пришлось просидеть до следующей ночи. Потом, постоянно маскируясь, я передвигалась от одного укрытия к другому, пока не добралась до железной дороги, где мне не оставалось ничего другого, как воспользоваться товарным поездом. Я забилась между ящиками с картошкой и с головой укрылась брезентом, потому что не могла тогда летать так высоко, чтобы прятаться в облаках; да и трудно представить себе что-либо более приметное (даже ночью), чем голая женщина, которая увертывается от телеграфных проводов и перелетает через семафоры: железная дорога нужна была мне как ориентир на пути в Лондон. К моей неописуемой радости вскоре поезд добрался до разъезда в Клэпхеме, и мне удалось выскочить неподалеку от парка Бэттерси, на всех парах пробраться в кромешном мраке до Куинстон-Роуд и, пригибаясь за живыми изгородями, благополучно вернуться наконец домой.

И кого бы, вы думали, я увидела в своей собственной постели рядом с Лиззи? Спящую Красавицу!

Я была невероятно измотана, грязная, промокшая, голодная, и, обнаружив на грани нервного срыва от пережитого кошмара, что для меня нет здесь даже места, упала и разрыдалась. Лиззи проснулась.

– О, как я была счастлива увидеть ее! Туссен все нам рассказал, и мы опасались худшего; наш дом был под завязку полон беглецами от мадам Шрек, и, если у Феверс было что рассказать, то у нас и подавно! Я приготовила ей чашку крепкого кофе с молоком, сварила пару яиц, поджарила несколько тостов, и вскоре все было снова прекрасно. Что до роли Туссена во всей этой почти неправдоподобной истории, сэр, то он записал ее на клочке бумаги, который я, к счастью, всегда ношу с собой в сумочке.

С этими словами Лиззи извлекла три листа превосходной бумаги, которая использовалась в кафе для счетов, со следующим текстом:

Когда появился этот человек и похитил Софию, я был в отчаянии и побежал за ними, но карета тут же исчезла из виду. Я вернулся домой и поднялся в комнату мадам Шрек. Ее траурное одеяние по-прежнему болталось на карнизе, но все было тихо. Она не шевелилась.

Мне почудилось, что под одеждой ничего не осталось (быть может, под ней никогда ничего и не было, кроме кучки высохших костей, приводимых в движение силой инфернальной воли, а голосом служил воздух, искусственно выпускаемый из пузыря или кисты), что она была или превратилась в некое чучело вожделения. Я забрался на стул и снял ее. Старуха весила не более пустой корзины, ее митенки тихо шлепнулись на пол, и из их обрезанных пальцев тонкой струйкой высыпалась какая-то пыль. Я положил ее мощи на кровать; они были жесткие и сухие, как панцирь насекомого.

На столе у старухи я нашел закладную. Она продала Феверс господину Розенкрейцу не за две, а за пять тысяч фунтов, половину из них мадам Шрек получала по заключении сделки, а остальное… «по завершении». (Все, что сказали Феверс, было ложью.) Мне очень не понравилось это слово – «по завершении», но я совершенно не представлял, что можно было предпринять. Я стал немым свидетелем бесчестного и подлого деяния, но поверят ли в полиции, что я (последний, кто видел людом Шрек живой) был первым, кто ее обнаружил… не мертвой, нет – кто бы смог сказать, когда она умерла, и была ли живой вообще, – не… исчезнувшей? А кому как не мне было знать о могущественных знакомых старой сводни среди власть имущих, если с момента появления у нее на службе моей обязанностью было каждую пятницу относить увесистый пакет в полицейское управление Кенсингтона с указанием не ждать расписки в получении?

Фэнни оказалась столпом выдержки. Она взяла из открытого сейфа мадам Шрек причитающиеся Феверс деньги и, после некоторых подсчетов, сумму, возмещающую неимоверные труды пятерых оставшихся в этом страшном вертепе узников, включая Красавицу, – ни пенни больше. Честно распорядившись средствами мадам Шрек, она сказала: «А теперь пора делать ноги, да побыстрее, пока нас не сочли соучастниками преступления».

«Какого преступления?» – в страхе спросил я себя. В наших силах было только молиться, чтобы ум и изобретательность Феверс оградили ее от несчастий. Ни у кого из нас не было ни друзей, ни знакомых, и единственное прибежище, о котором я подумал, было указано на оставшемся от Феверс адресе, по которому я когда-то относил деньги, в первый и последний раз выданные ей мадам Шрек. Нам нужно было бежать, пока не появились первые клиенты.

Я сам перенес Красавицу на конюшню, к коляске мадам Шрек. Эту коляску, как и пони, я оставил себе: разве раб не заслужил права на средство собственного освобождения? Мы прибыли в Бэттерси уже за полночь, но его обитатели поднялись с постелей и приняли нас очень радушно, хотя и расстроились, узнав об исчезновении нашей любимой девочки, а Изотта приготовила для всех кровати, матрасы и одеяла.

Следующий день показался нам бесконечным: с нарастающей с каждым часом тревогой мы ждали весточки от нашей милой подруги. После долгого ночного бдения, когда дом наконец затих на несколько часов беспокойного сна, она совершенно чудесным образом вернулась.

Уолсер прочел этот документ, отметил детский почерк, разборчивую подпись и два адреса, которые можно было проверить. Потом почтительно вернул его Лиззи. С довольным кивком она убрала письмо на место.

– Ну и Туссен! – сказала она. – Прекрасно владеет словом.

– Что со всеми ними стало, сэр? – резко спросила Феверс и тут же сама себе ответила: – Каждый выбрал свой путь! Изотта и Джанни, будучи любящими родителями, сумели убедить Диву, что ни одно дитя не упадет, пока у него есть мать или отец, которые нагнутся и поддержат его, и она вновь обрела приемных родителей, которые слезами радости встретили ее возвращение в лоно семьи, тем более что их собственные птенцы давно уже покинули родное гнездо. Альберт-Альбертина получила место служанки у нашей Дженни, и, хоть он-она и жалуется, что приходится носить только женскую одежду, Дженни без этого сокровища не останется. Фанни вернулась в родной Йоркшир, где, не без помощи денег мадам Шрек, организовала в поселке текстильщиков приют для сирот, чьи родители стали жертвами несчастных случаев на производстве, и теперь у нее два десятка милых детишек, называющих ее «мама». Когда я получила свою долю, мне удалось заинтересовать Паутиной своего хорошего знакомого, профессора, сэра Р… Ф… Он исследовал уникальную природу ее способности видеть и научил ее руку следовать этому видению. Теперь она превосходная художница, виртуоз светотени, так что можно сказать, что, даже не покинув тени, она заставила тень работать на себя. А Красавица… она с нами и по сей день.