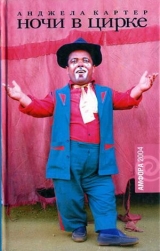

Текст книги "Ночи в цирке"

Автор книги: Анджела Картер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)

Боже, какой она выглядела огромной!В полете ее расправленные лиловые крылья закрывали стропила Императорского цирка. И все же ее мрамороподобные необъятные руки и ноги, совершающие в воздухе ленивые плавательные движения, выглядели бледно и неубедительно, словно наудачу воткнутые в птичье оперение. Уолсер, привлеченный на манеж, как мотылек пламенем, думал, как и раньше: «Она выглядит замечательно, но… неправильно».

Но он по-прежнему не мог точно сказать, что именно было неправильным, не мог определить, насколько искажены ее пропорции, ибо эталона для сравнения не существовало… Можно сказать и так: она выглядела так, словно, убеждая зрителей, не могла убедить себя в истинной природе собственной иллюзии.

Замедленность ее перемещения по траектории, этот неспешный полет на скорости в сорок километров в час и были самым удивительным. Это-то и оскорбляло Шаривари более всего.

Правой рукой Феверс поймала перекладину трапеции.

Раздался отчетливый звенящий щелчок.

Лонжа оборвалась.

Полковник, взирающий на гимнастку с неприкрытым ужасом, как за секунду до этого – с нескрываемым вожделением, считал непревзойденным доселе рекламным трюком пригласить для этого номера не поденщиков от музыки, а сливки Петербургской консерватории. Загвоздка заключалась однако в том, что этот эстетствующий сброд знать не знал о первой заповеди представления: оно ни в коем случае не должно прерываться. А теперь «Полет валькирий» (в прекрасном исполнении) внезапно заглох на ужасном диссонансе когда оборвавшаяся трапеция резко опустила Феверс на десять футов, заставив ее болтаться маятником над опилками.

Крылья ее дрожали, и мелкие перья по краям нервно молотили воздух. Но она не выказывала страха, даже если и испытывала его. Феверс развернулась и свободной рукой махнула, или, как говорят в цирке, «стилизовала» иронический жест в сторону Царской ложи. И даже показала им язык. Музыканты с выпавшими из рук трубами и скрипками, Полковник, Уолсер – на протяжении минуты, казавшейся им бесконечной, ошалев от страха, беспомощно взирали на эту картину. Шаривари наблюдали из ложи.

Феверс качнула трапецию маятником, когда сочла это нужным. Она начала все быстрее и быстрее раскачиваться и, набрав достаточно энергии для толчка, сиганула на противоположную сторону огромного купола, на другую трапецию, на которую резко села, быстро сложив крылья и руки. Она была похожа на разъяренную прачку и, большая, неподвижная, обиженная, не обращала никакого внимания на поднявшийся внизу переполох.

Из Царской ложи донеслось приглушенное ворчание, в котором угадывалось разочарование.

– Ублюдки! – крикнула Лиззи и перевела свое оскорбление на несколько итальянских диалектов. Шаривари в карман за словом не полезли. Прикуривший новую сигару Полковник умолял свою свинку дать ему какой-нибудь совет. Где-то наверху под куполом съежилась обиженная на весь мир Феверс.

Нет, она не спустится. Здесь безопаснее. Почему никто не проверил лонжу? Что за твари отвечают за технику безопасности? Это же просто убийцы какие-то!

С высоты отчетливо доносилось каждое ее слово.

Один из рабочих манежа обнаружил, что лонжа была аккуратно подпилена.

Заговор!

Подозрение немедленно пало на Шаривари. Суетясь, крича и нервно бегая среди штабелей ящиков, они горячо спорили. Лиззи низвергала на Полковника быстрый сердитый поток слов, а Шаривари, предъявляя всевозможные доводы, пытались доказать свою непричастность. Полковник пожевал сигару, пощекотал свинку за углами и, когда Сивилла взвизгнула и закивала, в глубине души понял, что ему ничего не остается, как отправить Шаривари паковать вещи. Выдать им премию сверх неотработанного жалованья, вычеркнуть из афиши и первым же поездом отправить назад в Милан.

Либо так, либо он потеряет Феверс, о чем он и помыслить не мог. Тем более что та согласилась отобедать с ним вечером при условии, что он прослушает Миньону.

Как решили Шаривари, это, конечно же, не конец.Хотя остаток своей профессиональной карьеры семья будет гнить на корню, страдать от чирьев на задницах, головных болей, несварения… от мелких, раздражающих, болезненных хворей, которые отравляют жизнь, не причиняя ей особого вреда, не убивая, но постоянно удерживая в состоянии полного упадка сил. Нет ничего страшного в том, чтобы отлучать от каната то одного, то другого из них, разве что все представление отныне будет так себе…

Не в форме… Их общая судьба – отныне быть «не в форме». Дети, желавшие увидеть мячиком подпрыгивающую Феверс, уже никогда не оправятся от пирожков агента тайной полиции. Они не сумеют подняться до высот своих родителей, даже если те – «не в форме». Если в будущем Лиззи когда-нибудь и вспомнит о Шаривари, то кто-нибудь из них, кто-нибудь из семейства страдать будет от боли, причину которой не сумеет установить ни один врач. Историческое племя, плясавшее на веревке перед Нероном, Карлом Великим, Борджиа, Наполеоном… теперь славу Шаривари ждет долгий медленный закат. И под конец, выпав из цирковой жизни, два тысячелетия циркового искусства сгинут в какой-нибудь пиццерии на Мотт-стрит Спокойной ночи.

Когда Полковник нехотя согласился уволить Шаривари, Феверс спустилась на землю, но не спрыгнула, как в «Альгамбре», а воспользовалась лестницей, как обычный воздушный гимнаст. По мере приближения к земной тверди ее ворчание становилось все громче.

Уолсер, то смеясь, то удивляясь, почти убедил себя в том, что Феверс угрожала не большая опасность, чем попугаю, которого столкнули с жердочки. И даже не желая в это поверить, он был в восторге от такого парадокса: если она на самом деле lusus naturae[81] ,феномен, тогда… это уже не чудо.

Она перестанет быть уникальной женщиной, величайшей в мире воздушной гимнасткой, и превратится… в урода. Удивительная – да, но всего лишь удивительный монстр, уникальное существо, лишенное человеческой привилегии на кровь и плоть, предмет постоянного наблюдения, который никто никогда не пожалеет, чужеродная тварь, обреченная на вечные гонения.

Он подумал о том, что ее грандиозной заслугой было то, что она осталась женщиной. Это ее человеческая обязанность. Как женщина-символ она имеет смысл, как аномалия – нет.

Если Феверс аномалия, она станет экспонатом какой-нибудь кунсткамеры – такое уже бывало. Но во что она превратится, если останется женщиной?

Уолсер заметил, что под слоем румян ее лицо было бледным, она словно приходила в себя после пережитого ею страха, зябко кутаясь в свою пернатую накидку. Она слабо ему улыбнулась.

– Чуть не натворила дел, да? – неопределенно спросила она.

Подбежала Лиззи с добытой в баре бутылкой бренди. Полковник юлил вокруг, бормотал льстивые слова, но опустившаяся в кресло первого ряда Феверс шикнула на него, услышав металлический лязг, возвещающий о монтаже огромной клетки для номера Принцессы.

– Моя протеже, – сказала Феверс, прихлебывая бренди. – Сейчасвы увидите нечто!

Уолсер попытался было пристроиться рядом с ней, но Лиззи решительно его отстранила, так что ему пришлось сесть возле Полковника.

У поглощенной дебютом Миньоны Принцессы не осталось времени привести себя в порядок, она даже забыла накинуть платье; обе ее нижние юбки и сорочку давно было пора отправить в стирку – подол измазан экскрементами из клетки, на боках засохли пятна крови от машинального вытирания рук. Что касается Миньоны… Какая волшебница тронула эту маленькую беспризорницу своей палочкой?

Ее соломенного цвета волосы были уложены в локоны, скрепленные атласной розой. Глубокий вырез белого, как сахарная глазурь, бального платья, расшитого романтическими оборками и кружевами, демонстрировал скорость заживления синяков. Она выпятила свою чахлую грудь, будто собиралась выпустить из нее, как из клетки, птицу. Полковник зашевелился только на втором куплете.

– Романсы в клетке с тиграми! – размышлял он вслух. – Номер – экстра-класс, да-да. Но не слишкомли экстра? Понимаете, о чем я? Тратить такое на чернь? Способна ли…

– Тише! – резко оборвала его Феверс.

Уолсер напряг глаза и поддался уже знакомому ему ощущению головокружения, которое теперь ассоциировалось у него с присутствием воздушной гимнастки, хотя он понимал, что на этот раз это заслуга музыки.

Последовали аплодисменты немногочисленной публики, стихшие в агрессивном молчании Сивиллы, которое служило показателем полковничьей оценки, – ведь тот всегда возлагал большие надежды на коммерческое чутье своей свинки. Нет. Не для этого представления. Не эту песню Певичка должна делать деньги, а не превращать на пару со своей аккомпаниаторшей манеж в концертный зал. Полковник попытался вспомнить как его великий предшественник Барнэм подавал почтенной американской публике «шведского соловья» Женни Линд[82]… Ввести Миньону в штат – конечно, – но с этим номером? Хм… Проблематично.

– Что ты еще умеешь? – проскрежетал он, чавкая огрызком сигары.

С потрясающей проворностью манипулируя своими юбками, Миньона приблизилась к самому крупному из сидящих на тумбе тигров и сделала реверанс. Этакий дамский «пардон».

Тигр дернул хвостом, и туннели его ноздрей задрожали, ощутив в ее духах примесь цибетина. Принцесса ударила по клавишам. Тигр спрыгнул с тумбы.

Видимо, из уважения к городу, в котором они гастролировали, Принцесса заиграла вальс из «Евгения Онегина». Раз, два, три. Миньона вальсировала с тигром. Раз, два, три. Огромный зверь, несколько скованный в движениях и напоминающий седого деда, стоял на задних лапах, мягко склонившись над дебютанткой с высоты своих без малого двух метров, и, казалось, испытывал некоторое неудобство от подобия кожаных рукавиц, прикрепленных проволокой к его передним лапам на случай, если в романтическом порыве он вдруг выпустит когти с незавидными последствиями для обнаженных плеч Миньоны, лишь выглядевших мраморными.

Один круг, другой… Танцуя, Миньона напевала чарующим, каким-то нездешним голосом. Она была довольна собой и произведенным впечатлением, как всякая девушка на первом балу. Но подруга тигра расстроилась и, должно быть, прониклась ревностью, увидев, что ее партнер достался симпатичной девушке. Прижав уши, она тихо, с затаенной злостью, зарычала.

Держа руку в тигриной лапе, Миньона обернулась к публике, как ее учила Принцесса, затем сделала реверанс тигру, другим танцорам, буквально излучая простодушие, позволявшее ей с одинаковой наивностью изображать покойниц и танцевать с устрашающего вида животным.

Аплодисментов на этот раз было больше, потому что выползли и расселись на галерке все до единой ученые обезьяны. Мало кто из завсегдатаев Царской ложи необезьяньего племени смог бы сравниться с ними в знании правил хорошего тона, когда они зааплодировали своей бывшей сторожихе, увидев ее в новом воплощении. Одна из обезьян, с зеленой лентой на голове, поймала взгляд Уолсера и подмигнула ему. Сам Обезьянник торчал в это время в каком-то трактире.

На этот раз Сивилла не смогла сдержать энтузиазма, и сомнения Полковника развеялись. Он совершенно успокоился по поводу потери Шаривари.

– Это невероятно, правда, Сивилла?! Какая выдержка, какой класс! Ка-акой аттракцион! Ну не чудо ли эта блондиночка?! Да и черненькая – потрясающа! Знаешь что, – обратился он к Сивилле, – давай просто выкинемпесню. Выкинем и все. Забудем. Выкинем из номера песню и сразу перейдем к танцам.

Миньона подвела своего партнера к тумбе и прежде чем церемонно проводить его наверх, запечатлела поцелуй на плюшевом лбу. Из глаза тигрицы выкатилась крупная янтарная слеза, потом еще одна. Заметив эти слезы огорчения, Принцесса постучала ей ногтем по зубам и нетерпеливо махнула наблюдателям рукой. Уолсер почувствовал легкие толчки в раненую руку и, глянув вниз, обнаружил пятачок Сивиллы.

– Не видишь что ли? – объяснил Полковник шепотом, отдающим джулепом. – Принцессе нужен доброволец. Сивилла знает. Сивилла не ошибается. Идите, молодой человек, и выполняйте свои обязанности! Выполняйте свои обязанности в Игрищах и цирке полковника Керни!

– Господин Полковник, – начала Феверс, – не слишком ли много для одного раза?

Принцесса снова махнула рукой; Сивилла снова ткнулась пятачком, на этот раз с яростью.

– Ты что, не американец? – настаивал Полковник. – Где твой характер?

– Но эта кошка меня чуть не сожрала! – воскликнул Уолсер.

– А, так вы уже знакомы? Тем лучше!

– Но у меня рука…

– Тоже мне раненый, черт тебя дери…

Уолсер озирался по сторонам в поисках спасения, но вместо этого увидел Силача, пришедшего поглазеть на Миньону. Сгусток лоснящихся мышц, Силач сразу же заметил Уолсера, и его бицепс рефлексивно увеличился в размерах. Одной рукой Феверс прикрыла глаза, поднося другой к губам бутылку бренди.

– Хоть меня и зовут Уолсер, я не танцор,[83] мэм, – извинился Уолсер перед своей оранжевой партнершей, но милейшее существо с облегчением одинокой дамы на балу, для которой, как выяснилось, еще не все потеряно, положила голову на его покалеченное плечо, слегка прижав его, будто успокаивая, и, казалось, пребывала в чрезвычайно умиротворенном настроении, поскольку времени на то, чтобы надеть на нее специальные перчатки, уже не было. Тигрица повела. Она направляла Уолсера по манежу, уверенно и со знанием дела.

Раз, два, три. Раз, два, три.

Мелькающая Миньона одарила клоуна ослепительной улыбкой, и, поддерживаемый стальной хваткой передних лап тигрицы, Уолсер подумал: «Вот оно – „Красавица и чудовище!"». Заглянув в бездонные, похожие на драгоценные камни глаза зверя, он увидел в них отражение чуждого ему царства меха – огромной физической силы и грации, в котором он был всего-навсего неповоротливым самозванцем. Когда тигрица повела его, ослепленного, на очередной тур вокруг белого рояля, он подумал что тигры сказали бы тоже:

«А вот и Красавица с чудовищем!»

Тигриное дыхание отличается невероятным зловонием по причине застрявших между зубами гниющих остатков пищи. Это был единственный неприятный момент.

Теперь уже все тигры стояли на задних лапах Я вальсировали, словно в волшебной зале в краю лимонных рощ в цвету.

Мимо проплывали прутья огораживающей арену решетки, сначала порознь, затем, по мере ускорения темпа, сливаясь в один металлический прут, – заточение, которое перестало восприниматься как заточение, – пока и он не исчез, оставив лишь безграничный музыкальный пейзаж с которым во время танца они сосуществовали в полнейшей гармонии.

На этот раз аплодисменты были бурными. Хлопала Принцесса, к ней присоединились все артисты (кроме насупленных Шаривари); кланяясь, Уолсер увидел, что конюхи и их помощники, разнорабочие, чистильщики лошадей, неизвестные акробаты, жонглеры, девушки, в которых стреляли из пистолетов, и абсолютно все клоуны были привлечены и околдованы этим удивительным зрелищем. Полковник развалился на сиденье и от радости болтал в воздухе своими маленькими ножками. Феверс с пустой бутылкой в руке провозгласила тост за Уолсера.

Он проводил тигрицу к тумбе и поклонился. Раскатистым зловонным урчанием та выразила свою благодарность. Подчеркнуто официально Принцесса поцеловала Уолсера в обе щеки, а Миньону – в губы, и девушки слились в объятии, продолжавшемся на какой-то миг дольше, чем то позволяли приличия, однако овации были настолько бурными, что этого не заметил никто, кроме тех, для кого это не было секретом.

Принцесса захлопнула крышку рояля, взяла револьвер и властно взмахнула им. Все кошки спрыгнули со своих тумб и скрылись в туннеле. Сеанс магии был завершен.

Полковника чрезвычайно радовали успехи выбранного им персонажа, который стал теперь Человеком-Петухом и партнером тигрицы. Но в тот же день ближе к вечеру Силач избил Уолсера до полусмерти, и спасло его только вмешательство воздушной гимнастки.

Обманутый рогоносец обладает двумя комплектами рогов; лоб Силача так и прогнулся под их тяжестью. Болтаясь без дела в вонючей тишине зверинца, он дождался, когда Уолсер пойдет через лабиринт здания во внутренний дворик в туалет, набросился на него сзади и сбил с ног на обозрение первобытному слоновьему безразличию. Петушиный гребень и парик тут же слетели.

Силач уперся коленями Уолсеру в спину и принялся бить его по почкам. Можно было подумать, что Силач, который ревел, как ребенок, испытывал большую боль, чем Уолсер. Уолсер со своей бесполезной правой рукой не мог защищаться и только извивался под огромным рычащим суккубом,[84] пока их обоих не захлестнула мощная струя воды.

Что немедленно охладило Силача. С безумным криком, разбрызгивая воду, он скатился с Уолсера, являя собой жалкое зрелище. На этот раз брандспойт, с помощью которого Принцессе уже доводилось спасать Уолсера, гордо держала Феверс. Она подозрительно по-мужски стряхнула последние капли и отложила шланг в сторону. На шум из тигриного обиталища выглянула Миньона и увидела Самсона, который, съежившись, превратился в такого жалкого растекающегося страдальца, что из ее глаз едва не хлынул ливень сочувственных слез Память Миньоны была слишком коротка для того чтобы хранить обиды.

Уолсер, на которого никто не обращал внимания, поднялся и принялся разыскивать свой головной убор. Из его рукавов и по штанинам струилась вода. Феверс погнала соперников в сторону жилища Принцессы, но. увидев насторожившихся и с любопытством разглядывающих его тигров, Силач снова завыл, на этот раз от страха. Из одежды на нем. как всегда, была только набедренная повязка из тигровой шкуры, на которую выразительно указала Принцесса.

– Она хочет, чтобы ты это снял, – пояснила Феверс. – Тиграм не нравится.

Силач тер кулаками глаза и не шевелился, и тогда она сама сорвала повязку, обнажив на секунду его гигантский член, на этот раз сморщенный и скрюченный – тень самого себя, после чего, отшвырнув повязку подальше, накинула на него полотенце. Уолсер поспешил сам снять штаны, пока… какая сладкая мука эта безумная мысль! – она не прикоснулась к нему.Оба завернулись в полотенца и уселись на тюки соломы. Было четыре часа, Миньона побежала на кухню за горячим чаем.

Бальное платье Миньоны висело на решетке, надетое на деревянные плечики с клеймом «Отель Европа». На своей территории дрессировщицы выглядели как две школьницы, врасплох застигнутые за игрой в спальне. Как и Принцесса, Миньона не испытывала при переодевании нужды в какой-либо ширме, но еебелье было практически новым, из тончайшего батиста с английской вышивкой. На подоле одной из нижних юбок болтался не срезанный ценник.

Силач глотнул чая и разрыдался с новой силой. Беспристрастным жестом мачехи Феверс взяла его кудрявую голову и притянула к своей груди. Уолсер был обижен тем, что на него, избитого, никто не обращал внимания, кроме Миньоны, которая, обнаружив в себе доселе непочатый запас способностей, достала откуда-то бифштекс и приложила к его лицу в надежде смягчить боль от ужасного синяка, начавшего проступать под глазом. Но не ее внимания он жаждал и, чем больше всхлипывал и гнездился Силач, тем сильнее Уолсер ощущал несправедливость, с которой с ним обошлись.

– Я к ней даже пальцем не прикоснулся! – заявил он Силачу, чем вызвал только новый приступ рыданий. Силач что-то промычал Феверс между грудей, что расслышала только она.

– Он говорит, что любит тебя, – сказала Феверс Миньоне. Лицо Миньоны осталось непроницаемым. Феверс поспешно перевела. Миньона засмеялась. Силач плакал и продолжал что-то бубнить.

– Он говорит, что любит тебя, но что он – трус.

На этот раз Миньона не засмеялась, но с силой пнула босой ногой тюк соломы.

Бу-бу-бу-бу-бу-бу…

– Он говорит, что любит тебя, говорит, что он трус, но сходит с ума от мысли, что ты будешь с клоуном.

На этот раз рассмеялась Принцесса, а Миньона покачала головой: «Нет! С клоуном – никогда!» При этих словах Силач просветлел и попытался поставить на пол кружку с чаем.

На костяшках его правой руки голубело слово «чугун», на левой – «сталь»; татуировки выглядели явным «самопалом», казалось, они были вырезаны перочинным ножом еще во времена беспризорного, членовредительского детства, после чего залиты чернилами. Туша Силача состояла из мышц и деревенского простодушия; в ней не оставалось места ни жиру, ни вялой плоти, ни смекалке. У него был правильный, чуть курносый нос, и когда Силач перестал хныкать, лицо его вновь приобрело привычное выражение недоуменной тупости, непреходящего удивления жизненным передрягам. Силач был наивен, проявления хитрости были ему неведомы. В перерывах между номерами, когда поднимали клетку или трапецию, во время клоунских реприз Самсон обходил арену, взвалив себе на плечи лошадь.

Да, физически он был очень сильным, но при этом где-то внутри понимал, что его душевная сила сродни цыплячьей. Сентиментальности Силачу было не занимать (о чем он сам и не догадывался), хотя во время грубых соитий с женой Обезьянника ему ни разу не пришло в голову подумать о ее ощущениях, разве что – «давала не раз», – но, стоило Миньоне уйти (как ему показалось!) с клоуном, принять ванну, привести в порядок волосы, надеть красивое платье и стать в одночасье звездой, как его сердце перевернулось, словно блин на сковородке, от мысли, что его устрашающему причиндалу не суждено больше бывать внутри нее. Не стоит, впрочем, думать, что история человечества не знает примеров величайшей любви, проистекающей из аналогичных источников. Если бы Силач увидел Миньону, танцующую с тигром, зная, что он уже никогда не сможет этому помешать, он бы почувствовал, как разрывается его сердце, и, несмотря на сентиментальность, оно действительно бы разорвалось. И тогда из его раскрошенных останков, возможно, и показалась бы мокрая головка рождающейся на свет отзывчивости.

Все в нерешительности сидели вокруг клеток с тиграми и вдруг услышали глухой бухающий звук какого-то волочащегося тяжелого предмета; в открытой дверце, ведущей во внутренний дворик, показался зад Профессора, который тащил за ноги бесчувственное тело Обезьянника. Профессор озабоченно суетился, пыхтел, сопел и отдувался, крайне болезненно переживая всю оскорбительность выпавшей на его долю миссии. С каждым профессорским рывком голова Обезьянника размеренно считала булыжники мостовой, и с его бессмысленного лица не сходила при этом блаженная улыбка.

– Майнмуж! – воскликнула Миньона.

– Самсон, голубчик, подсоби-ка нашему мохнатому бедняге, пока он не отправился на тот свет, – сказала Феверс.

Силач, заткнув на поясе концы полотенца послушно поднялся. Не очень-то ласково он отбуксировал Обезьянника к его койке, слушая раздраженное бормотание семенящего рядом Профессора.

Феверс отпустила какое-то замечание по-немецки, заставив Миньону улыбнуться, потом по-французски, отчего улыбнулась Принцесса, но улыбки их предназначались не Феверс, а друг другу, и две руки – одна белая, а другая темная – соединились.

– Вот так-то.

После чего Феверс обратилась к Уолсеру:

– А ты, приятель, хватай свое рванье и ступай со мной. Оставим любовниц наедине.

Любовниц! Неужто правда? Конечно!

Взявшись за руки, девушки вернулись в клетку со спящими тиграми, и Принцесса стала учить Миньону новым песням. Она не будет их петь на манеже – ну и ладно, так даже лучше! Они будут лелеять музыку в любовном уединении, музыку, ставшую языком их общения, музыку, благодаря которой они нашли путь друг к другу.

Вернувшись бегом от обезьян, лишенный своей возлюбленной Силач стал трясти прутья решетки, отгораживающей его от предмета страсти, но поглощенные музыкой девушки его даже не слышали.

Оставшись один, Профессор быстро обыскал карманы Обезьянника. Он вытащил плоский бумажник, нашел в нем то, что искал, – контракт мсье Ламарка с Полковником, – внимательно прочитал его и разорвал. Пронзив отключившегося хозяина пристальным взглядом, источающим чисто обезьянье презрение, Профессор схватил скомканное в изножье кровати пальто Обезьянника, чтобы не быть замеченным в толпе, и поспешил вон.

Во дворе он обнаружил Уолсера, уже второй раз за день смывающего с лица кровь и размазанный грим. Профессор схватил его за больную руку, заставив подпрыгнуть от боли, и, раздраженно выразив сожаление, потянул за собой в переулок; прикрытый одним полотенцем, Уолсер отчаянно сопротивлялся, но Профессор дал ему понять, что хотел лишь одного: чтобы клоун остановил ему извозчика.

Поскольку в тот вечер Полковник обещал пригласить свою звезду на ужин – он возлагал на это мероприятие большие надежды» – он вернулся в гостиницу пораньше, дабы побаловать свои синюшные челюсти сеансом бритья. С закатанными рукавами, окутанный клубами сигарного дыма, Полковник мычал в ванной «Кейси Джонса», яростно набрасываясь на свои щеки с опасной бритвой, когда Профессор, не утруждая себя ввиду крайней срочности дела объяснениями со швейцаром, вскарабкался по водосточной трубе и требовательно постучал по замерзшему стеклу. После нескольких восклицаний кентуккийского изумления Полковник впустил Профессора, пригласив его, пока он сотрет с лица мыльную пену, в гостиную. Вернувшись, он увидел, что Профессор сидит за письменным столом и проворно царапает ручкой по фирменному бланку гостиницы.

Природа лишила меня нормальных голосовых связок, но она же не дала ума мсье Ламарку. Он – безнадежный алкоголик, не имеющий понятия о деловой хватке. Предлагаю взять все предприятие под названием «Ученые обезьяны» в свои руки и требую, чтобы жалованье мсье Ламарка выплачивалось отныне мне.

– Хе! Вот так дела, Сивилла! – обратил полковник Керни к своей свинке. – Бунт в сумасшедшем доме.

Нисколько не сбитый с толку шимпанзе нарисовал сумму, которую считал приемлемой платой за услуги своих коллег и себя самого; при ее виде брови Полковника удивленно приподнялись, и с исключительно неуместным в сложившихся обстоятельствах гостеприимством он предложил Профессору стакан, от которого тот сердито отказался. Вытаскивая зубами пробку из очередной бутылки бурбона, Полковник погладил покрытый засохшим мылом подбородок и рассеянно заметил:

– Да бросьте вы, Профессор! Если рядом с вами на манеже не будет человека, публика решит, что вы – всего лишь кучка школьников, переодетых обезьянами!

Профессор поднял невообразимый шум, для выражения смысла которого не требовалось знания человеческой речи.

– Буду весьма вам признателен, Профессор, если вы будете держаться в рамках приличия! Ну что ж, сэр, вы и сами знаете мой обычныйответ: посоветуемся с оракулом.

Он высыпал карты с алфавитом, и Сивилла, хрюкнув, ринулась на ковер.

– «Дешево», – размышлял Полковник. – М-да, был бы рад с тобой согласиться, Сивилла, но, по-моему, этот джентльмен заламывает непомерную цену. Ты убеждена,что он незаменим? Да? Черт бы меня побрал.

Он задумчиво смотрел на Сивиллу, впервые охваченный сомнениями на предмет ее искренности и обеспокоенный до сих пор не приходившей ему в голову мыслью: а что если среди бессловесных тварей существует некая солидарность, что если они замыслили против него какой-то заговор… Наконец он нехотя протянул Профессору руку.

– В тех местах, откуда я родом, рукопожатие джентльмена равносильно данному слову. Ага, понимаю. На вашей родине – нет. Хорошо…

Полковник неохотно сел за стол и написал контракт, из которого все-таки был вынужден вычеркнуть несколько пунктов и позволить Профессору составить что-то вроде приложения, после чего шимпанзе поставил свою подпись. Отказавшись попробовать одно из яблок Сивиллы в качестве скрепления сделки, Профессор уже у двери что-то прорычал, оставив Полковника в чрезвычайно расстроенных чувствах.

– Свинина с фасолью! – пригрозил он Сивилле. – Свиные ребрышки. Копченая ветчина.

Но та забралась на свою диванную подушку и закрыла глаза, давая понять, что дискуссия окончена. Завершение бритья потребовало бы от Полковника куда большей выдержки, узнай он, что в вестибюле гостиницы Профессор, воспользовавшись помощью проходившей мимо Лиззи, добыл у портье расписание движения международных поездов компании Кука.

9

Блины с икрой и сметаной, заливного сазана, маринованные грибы и копченую лососину Полковник предпочитал запивать не водкой, а бурбоном. К тому же он обнаружил, что с бурбоном борщ идет лучше. Феверс заказала белое бургундское к закуске, красное бургундское – к супу и с воодушевлением орудовала приборами. Искушенная в обедах, затеянных ради соблазнения, она была страстной поклонницей чревоугодия, а Полковник демонстрировал неслыханную щедрость. Жареный гусь с краснокочанной капустой и яблоками? Нет, она выбрала дичь и перешла на красное бордо. Полковник решил не изменять бурбону и вскоре ограничился поеданием кусочков булки, которые он нервно перебирал пальцами. Феверс же отыскала в себе место для десерта в виде мороженого с бокалом «Шато д'Икем», дружелюбно рыгнула и кивнула головой, когда Полковник, раскрасневшийся и совершенно некстати переевший, предложил ей пожелать спокойной ночи в его номере.

Она наслаждалась там охлажденным шампанским, в то время как импресарио впал в дрему прямо на кушетке. Вынув бутылку бурбона из его кулака, Феверс с любопытством порылась у него в ширинке, которую он с трудом расстегнул перед тем, как отключился, и вытянула шнурок из маленьких шелковых американских флажков. Сивилла укоризненно хрюкнула.

– Ну и как? – спросила ее Лиззи уже в гостиной, душной от тяжелого запаха оранжерейных цветов и талого воска, который старуха тщательно соскребала со свечи. Она чем-то напоминала ведьму за колдовством, хотя до этого было еще далеко.

– Он не смог поднять свой звездный флаг, – ответила Феверс. – Месть Британии за войну 1812 года. Слушай, Лиз, ты еще не закончила свою невидимую писанину?

– К следующей почте будет готово, – ровно произнесла Лиззи.

Феверс отдернула парчовый занавес и взглянула на тонкий замерзший серп месяца, лежащий навзничь в необъятном небе. Потом вздохнула.

– Как-то неловко издеваться подобным образом над таким милым юношей…

– Еще не вылупился, – резюмировала Лиззи. – Клоуны могут забрасывать его яйцами, словно камнями, но его скорлупа еще не лопнула. Он слишком молоддля тебя, милая. Живое свидетельство того, что путешествия не расширяют кругозор человека, а наоборот – лишают его оригинальности.

– Меня его кругозор не интересует, – сказала Феверс.

– Софи, какая же ты все-таки падкая на смазливые мордашки!

– Лицоего меня тоже не интересует…

Ее прервал стук в дверь. Зевающий коридорный доставил благоухающие пармские фиалки, до сезона которых было очень далеко; ее цветок-талисман! Она вскрикнула от удивления; откуда неведомый отправитель это узнал? Лиззи схватила прилагаемую визитку, прочла, поджала губы и швырнула ее в камин, а Феверс жадно исследовала своими пальцами опытной сиделки влажные, перевязанные лентой цветочные стебельки и обнаружила там шагреневую коробочку. Внутри, к вящему недовольству Лиззи, сверкнул бриллиантовый браслет, похожий на холодный бинт.