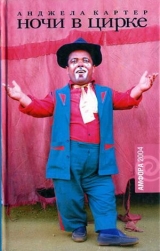

Текст книги "Ночи в цирке"

Автор книги: Анджела Картер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)

– Смазливая мордашка – это одно, Лиз, – произнесла Феверс, примеряя браслет, – а бриллианты – совсем другое. Этот клиент очень приятен на ощупь.

В ее зрачках мелькнул знак фунта стерлингов.

10

Вскоре после головокружительного триумфа гала-премьеры Феверс уже не в силах была выносить вид цветов, даже фиалок, и велела портье отеля «Европа» отправлять подносимую ей цветочную дань в родильный дом. Заваленная всевозможными приглашениями, она позволила себе присутствовать только на одном ужине, да и то в последний день гастролей. Это приглашение сопровождалось шагреневой коробочкой, точно такой же, в какой она получила бриллиантовый браслет, но на этот раз в ней оказалась пара сережек с бриллиантами размером с орех и записка с обещанием преподнести в указанный вечер соответствующее ожерелье. В последний день гастролей, как водится, Великий Буффо, навострив ухо на голос пьяной России, отправился вместе с Обезьянником отмечать свое отбытие из Столицы водки. Мрачный француз, оказавшийся первой жертвой вечеринки в одном из самых занюханных кабаков, был уложен в нем кучей хлама и там и оставлен. Иванушка, беспокойно обыскивавший забегаловки на прилегающих улицах, обнаружил Буффо. качающегося, но еще стоящего на ногах, отвел его на Аллею клоунов, усадил на перевернутый табурет перед прямоугольником треснувшего зеркала и Буффо. отчаянно размахивая руками, извиваясь и постанывая, пытался помешать Грику и Гроку поправить разрушения, которые дебош причинил его гриму.

Выглядел он совершенно плачевно. Сквозь белила наводящими ужас ручьями и потоками просматривалась натуральная кожа; у него, никогда не сидевшего во время кутежей на одном месте, сбилась накладная лысина, так что пестрое лицо, казавшееся теперь то устрашающей маской, то наполовину человеческим, венчал жидкий пучок жестких, седеющих, склеенных от пота волос. Грик и Грок что-то бессвязно кудахтали и заламывали руки при виде мастера-клоуна, но Буффо был в ударе и мычал:

– Сегодня выступит моя конница! Сегодня мы их, черт возьми, насмешим!

Он был похож на мертвеца, восставшего из гроба в полусгнившем развевающемся саване, заляпанном навозом, болотной жижей и блевотиной, и однако же до безумия желал продолжать веселье. Качаясь перед зеркалом, он осушил обнаруженную у себя в кармане бутылку. Грик и Грок отыскали ему другую накладную лысину и нахлобучили на голову какой-то колпак. Это Буффо почему-то развеселило, и, глядя на свое отражение, он сложил ярко-красные губы бантиком и по-девичьи надулся. Но тут его хляби разверзлись, Грик и Грок с визгом кинулись за водой, шваброй и парой чистых кальсон, а Иванушка по настоятельной просьбе клоуна поспешил в противоположном направлении за очередной поллитровкой.

В помещении кассы Полковник вполуха слушал рассказ Уолсера о непотребном состоянии Буффо. «Чем он пьянее, тем смешнее!» Сунул последнюю пачку разноцветных купюр в ящик кассы и запер его с довольным выражением лица, потому что сегодня – уже в который раз – был «Аншлаг!» и «Остались только стоячие места!», а среди публики великих князей и княгинь, графов и графинь в эту Ночь Ночей было не меньше, чем жареных цыплят, которых Полковнику довелось съесть за всю свою жизнь.

Оркестр грянул залихватский марш. Полковник пребывал в экстазе, близком религиозному, он был счастлив предоставить столь высокому собранию возможность присутствовать на роскошном бенефисе, да еще с такой выгодой для себя. Он чувствовал себя и триумфатором, и организатором триумфа; над его ежиком парил невидимый нимб из долларовых купюр.

Парад-алле прошел без недоразумений. Нетвердая походка и плохо координированные движения рук и ног Буффо остались незамеченными среди кривляний остальных клоунов, настолько озабоченных его прикрытием, что каждый превосходил самого себя в исполнении сверхъестественных трюков, прыжков и падений. Когда Буффо споткнулся о пуделя, оказавшиеся тут как тут Грик и Грок моментально подхватили его переломившуюся тушу с двух сторон и запустили импровизированную версию «Похорон клоуна», широкими жестами утирая своими длинными рукавами воображаемые слезы. Буффо вскакивал и брыкался на плечах носильщиков, словно предсмертная агония доставляла ему безмерное удовольствие, визгливым голосом выкрикивал невнятные проклятия, которые для не понимающих их людей казались еще смешнее: какое упертое неистовство, какая непостижимая ярость! Клоуны пронесли Буффо по кругу манежа и удалились за стойло со вскидывающими ноги высокомерными лошадьми из числа тех, кто сразу нее узнают иеху[85] ,случись встретиться с ним, в то время как Буффо, к восторгу зрителей, продолжал проклинать мир со всеми его обитателями.

Его сбросили на пол в зверинце остыть до последней репризы. Он же вновь отправил Иванушку за водкой, и к Пиру дураков – «Рождественскому пиршеству клоунов» – распорядитель увеселений под сильнейшим воздействием алкогольных паров окончательно спятил.

Клоуны вынесли на манеж колченогий стол, с обычным изобилием шуток покрыли его белой скатертью и, толкаясь и пиная друг друга, от чего публика веселилась от души, принялись раскладывать резиновые ножи, вилки и тарелки. Потом расселись за столом, заткнули салфетки за воротники, и зрители получили наконец возможность перевести дух.

Буффо опустошил за кулисами очередную бутылку и швырнул ее в сторону. Увидев яркое сияние дуговых ламп, он закрыл лицо руками и заверещал. «Ты видишь? – кричал он Иванушке. – Луна кровоточит!» Но Иванушка не понимал английской речи и понял только то, что Буффо вопит. Тот поковылял на манеж, а испуганный мальчик последовал за ним по пятам.

Его грим уже начал отслаиваться, накладная лысина сморщилась, а колпак, казалось, вот-вот свалится. Буффо схватил нож и угрожающе им взмахнул; с острия ножа свешивался зловещий узел из красных лент. Иванушке полагалось надеть на него голубой фартук мясника, и он суетился вокруг покачивающегося колосса то с одной, то с другой стороны, помогая ему сохранить равновесие всякий раз, когда оно висело на волоске. Увидев его, публика пришла в такое неистовство, словно за отсутствие смеха ей грозило самое свирепое наказание. Великий Буффо! Нет клоуна лучше его!

Иванушка направил Буффо к столу, и клоун грохнулся на складной стул. В последовавшую за тем схватку со стулом была вложена вся дерзость и бравада борющегося с ангелом Иакова, но только клоуны догадались, что сегодня безобидный стул принял в воображении Буффо очертания и форму соперника далеко не ангельского происхождения, и пока он с ним боролся, вся замершая от ужаса компания за столом потихоньку сбивалась в кучу, а потом вместе со всеми детьми в цирке, разразилась дикими криками восторга и облегчения, когда каким-то чудом Буффо поставил стул на все четыре ножки, сокрушающим шлепком ладони поправил сиденье и наконец-то опустил на него свой зад.

За кулисами Уолсер – Человек-Петух – с японской покорностью сидел на серебряном блюде среди муляжей жареного картофеля в штанах набитых связками сосисок. Грик воткнул в его петушиный гребень пучок петрушки.

– Хватай ножи, – сказал Грик. – Убирай от него ножи, если сумеешь.

– Зачем? – взволнованно удивился Уолсер.

– Когда он пьяный, он может зарезать.

На Уолсера опустилась куполообразная крышка, погрузив его в пахнущую металлом гулкую темноту, в которой шумом волн в морской раковине шипел и затихал шепот бывалого клоуна: «Зарезать… зарезать…»

– Пошли, – сказал Грик Гроку. Они подхватили блюдо и, дрожа, поковыляли на манеж.

Буффо с кротким удивлением покосился на поставленное перед ним блюдо. На какую-то секунду его горячечное буйство сменилось подобием возбужденного спокойствия. Рев толпы, зловоние грима и растворителя, странная компания окружавших его помощников успокоили его, словно о чем-то предупредили, и, хотя петух мог трижды прокукарекать в любой момент,[86] в этот промежуток, длившийся всего несколько ударов сердца – десять, пятнадцать, – он снова превратился в любящего отца, готового поделить трапезу между своими детьми. Мелькнула последняя тень милосердия: не был ли он воистину самим Христом, в последний раз восседавшим во главе покрытого белой скатертью стола со своими учениками?

Но где же хлеб? И куда спрятали вино? Буффо огляделся в поисках каравая и бутылки, но нигде их не обнаружил. И тут в его воспаленных глазах проснулось безмерное подозрение. Он вспомнил о ножах, которые держал в руках, и провел вилкой по ножу, отчего кровавые ленты затрепетали в воздухе.

Пауза затянулась; она длилась до тех пор, пока не исчерпала своего комического напряжения. Хохот стих. По толпе прокатился приглушенный шелест. Сидя под крышкой на блюде, Уолсер ничего не видел и не слышал, но он уже приобрел достаточно опыта и понимал, что, если Буффо не снизошел до того, чтобы открыть главное блюдо, оно должно открыться само.

Уолсер с удовольствием размял сведенные мышцы, поскольку положение его было крайне стесненным и неудобным, и выдал восторженное «Ку-ка-ре-ку!». Грохоча и перекатываясь, крышка покатилась по столу, разбрасывая во все стороны резиновые приборы. И, словно Венера из пены, из-под нее восстал Уолсер, рассыпая вокруг себя петрушку, жареную картошку, низвергая из своих штанов связки сосисок. Он захлопал по бокам руками и еще раз прокричал:

– Ку-ка-ре-ку-у-шки-и!

Буффо дико заорал и наотмашь ударил ножом.

– Бо… о-оже! – выговорил Полковник в заднем ряду, стиснув Сивиллу так, что она завизжала, и с испуга перекусив сигару. – Ну и ну!

Он уже видел удаляющийся от него триумф и исчезающий нимб.

Однако Уолсер, рефлексы которого были обострены страхом, успел совершить головокружительный прыжок в тот же момент, когда отражением в кошмарном зеркале увидел, что рассудок великого клоуна дал сбой.

Нож Буффо воткнулся в оставшиеся на серебряном блюде развалины; птичка улетела.

Восторженный рев толпы!

Нимб передумал и вернулся на свое место над головой Полковника, хотя и выглядел несколько неуверенным. Обеспокоенный Полковник выплюнул испорченную сигару, полез было за новой, но, подвигнутый отчаянным толчком Сивиллы, помчался в фойе за врачом.

Не успел Человек-Петух вскочить на ноги, как тут же рывком побежал по столу. Буффо замешкался, вытаскивая нож из стола (сила удара была такой, что лезвие пробило блюдо и вошло в дерево), после чего с пронзительным воплем бросился в погоню.

Все присутствующие были уверены: вот она – кульминация карьеры великого клоуна, этот бесконечный гон Человека-Петуха по круглому, как зрачок, манежу, по кругу Императорского цирка в императорском городе Санкт-Петербурге. Дрессированные собачки с радостью присоединились к погоне, хватая за лодыжки и охотника и дичь, разбегаясь со связками сосисок, весело пиная жареную картошку и путаясь под ногами, тогда как остальные клоуны метались из стороны в сторону, не зная, что предпринять, и беспокоясь только о том, чтобы создать иллюзию заранее задуманногобедлама, ибо представление ни в коем случае не должно прерываться. И даже если бы Буффо в конце концов ухитрился вонзить нож в брюхо Человека-Петуха, никому в огромной толпе веселящегося народа не было бы позволено подумать о реальной поножовщине; все было бы представлено как специально подготовленный трюк.

И вот уже помутившегося рассудком Буффо начало трясти и колотить так, что лицо его искажалось дичайшими гримасами, он забился в конвульсиях, казалось, его огромный силуэт заполонил все пространство цирка, он был везде, он расслаивался на десятки Буффо, вооруженных десятками смертоносных ножей, с которых падали кровавые ошметки, и как бы Уолсер ни прыгал, какие бы кульбиты ни выделывал, он не мог найти на манеже места, где бы не было Буффо, и уже прощался с жизнью.

Почему Уолсер не ускользнул с манежа тем же путем, каким его внесли? Потому что выход уже был загорожен металлическими решетками для номера Принцессы, и почуявшие запах крови и сумасшествия тигры беспокойно рычали, расхаживая из стороны в сторону и размахивая хвостами, а обезумевшие от ужаса девушки наблюдали за происходящим сквозь прутья решетки до тех пор, пока Принцесса не взяла ситуацию в свои руки и не шагнула из клетки с пожарным брандспойтом в руках.

Мощный удар водяной струи вернул Буффо его изначальную форму, сбил с ног, подбросил в воздух в последнем в его карьере сальто и наконец пригвоздил спиной к манежу. Через несколько секунд, пока толпа держалась за животики и утирала глаза, Самсон-Силач поволок распростертого, насквозь промокшего, полубессознательного, галлюцинирующего Буффо в проход, ведущий к фойе. Дети с хихиканьем награждали его прощальными шлепками «на удачу», пока он не исчез, словно с лица земли, в то время как остальные клоуны носились среди кресел, целовали детей, раздавали леденцы и хохотали, хохотали, хохотали без умолку, только бы скрыть свалившееся на них горе.

Одетый в сюртук врач ждал в буфете, сопровождаемый двумя гигантами с суровыми лицами и раскосыми глазами, которые держали радушно распахнутую смирительную рубашку. Когда Принцесса открыла на манеже крышку белого рояля и Миньона замахала своими кружевными юбками, изрыгающего проклятья Буффо уже грузили в поджидающий экипаж, и он в первый и последний раз в своей жизни покинул цирк путем истинного джентльмена – через парадный вход.

Прощай, старина… Из гроба безумия тебе уже не вырваться.

Дрожащий, белый как полотно, в очередной раз до нитки промокший Уолсер пропустил свой танец с тигрицей и попытался найти убежище в гримерке у Феверс, в месте, как оказалось, терзаемом серьезным раздором. Лиззи была поглощена составлением послания домой, предоставив воздушной гимнастке облачаться в свой костюм самостоятельно. Феверс учтиво предложила Уолсеру бренди, протянула ему полотенце, но лишь поцокала языком над кошмарной историей Тайной вечери Буффо: было ясно, что мысли ее занимало отнюдь не представление. Ее вечернее платье из красного атласа висело за дверью, уже готовое по окончании программы унестись вместе с ней к тайным наслаждениям. На стене колыхалась потрепанная от многочисленных переездов афиша горбуна-французишки, словно напоминая о том, что Феверс под силу абсолютно все.

Лихорадочно-возбужденная, словно собираясь совершить нечто противозаконное, она сидела у зеркала. На правом запястье у нее сверкал массивный браслет; она надевала серьги с драгоценными камнями, по сравнению с которыми Кохинор[87] выглядел дешевой безделушкой.

– Нравится? – просияв, спросила она Уолсера. – Лучшие друзья любой девушки.

Лиззи саркастически фыркнула и уже готова была заговорить, как вдруг издали донесся глухой рев невидимой толпы, выражающий настолько неподдельную, страстную, ни с чем не сравнимую эмоцию, что они почувствовали ее даже в своей тесной мансарде над внутренним двором. Так, должно быть, гудела толпа римлян, когда лев пожирал первых приверженцев христианской веры.

Последовал хлопок выстрела.

С первыми оглушительными аккордами неистовой музыки оркестра в дверь гримерки отчаянно забарабанили.

Это был Полковник, уцепившийся за свою Сивиллу, как утопающий за соломинку, присосавшийся к черному погасшему окурку, как к материнскому соску, с застывшими в испещренных красными прожилками глазах слезами. Избегавший Феверс после сокрушительного фиаско их романтического ужина, теперь он всецело отдался ее милости.

– Феверс, дорогая, следующий выход – ваш! Я не могу ждать антракта. Неожиданный поворот событий. Внезапная катастрофа…

Он не выдержал и как ребенок разрыдался. Феверс невозмутимо поднялась, взирая на Полковника с величественного балкона своего бюста.

– Послушайте, – сказала она. – Будьте же, наконец, мужчинойи возьмите себя в руки.

Со двора послышался звук влекомого по булыжникам огромного тела, сопровождаемый женским плачем. Прильнув к окну, они разглядели в неясном лунном свете печальную процессию. Возглавлял ее Самсон, чья сила потребовалась уже во второй раз за вечер: он тянул веревку, обвязанную посреди торса недавней партнерши Уолсера по танцам – тигрицы, туша которой оставляла за собой кровавый след, за ней следовали две главные плакальщицы с легкомысленно обнаженными в мороз плечами, в испачканных кровью белых платьях; на спине Миньоны платье свисало рваными лоскутами.

Принцесса несла револьвер, из которого безупречным выстрелом точно между глаз сразила тигрицу спустя какое-то непостижимое мгновение после того, как эта ревнивица, лишенная ухажера, не смогла выдержать зрелища танцующей с ним Миньоны. Принцесса выстрелила в тот момент, когда тигрица ринулась с тумбы среди кружащихся соплеменников и. ухватив когтями оборки платья Миньоны, готова была вцепиться ей в тело. Но все равно плакала Миньона.

Феверс со звоном захлопнула окно. Эстеты из консерватории прекрасно выучили урок; представление продолжалось, но неослабевающее бравурное веселье оркестра не в силах было заглушить дикого воя толпы.

– Взбодритесь, Полковник, – сказала Феверс. – Я заставлю их обо всем забыть. Они никогда не видели ничего, подобного мне.

Она сбросила свой покров и водрузила на голову плюмаж, словно символизирующий появление среди них огромной и не совсем дружелюбной птицы. Феверс взглянула на отраженное в зеркале роскошное зрелище, полюбовалась бюстом. Публика требовала ее. Она прислушалась.

– Идиоты, – пробурчала она.

Лиззи угрюмо накинула пелерину из перьев на плечи своей молодой подруги, и воздушная гимнастка проковыляла наружу, хлопнула за собой дверью, но тут же открыла ее для прощальной колкости:

– С вас премиальные!

На этот раз дверь хлопнула так, что газовые рожки задрожали.

– У нее плохое настроение, – сказала Лиззи. – Она должна отобедать с Великим князем и обязательно это сделает. Советовать ей бесполезно. Упрямая. И корыстная. Упрямая и корыстная. Мегера, вот она кто! Ну что, милая… – вдруг заворковала она со свинкой, – шоколадку хотим, да?

Пока она рылась в своем саквояже. Полковник вполне оправился для того, чтобы ринуться вслед за Феверс. Потеряв за одну программу сразу два «гвоздя», он решил ни на секунду не выпускать «Венеру из кокни» из виду. Обделенная шоколадом Сивилла с пронзительным визгом рвалась у него из рук. С манежа лилась заунывная мелодия «Всего лишь птица в золоченой клетке»… Все как будто шло по плану: казалось, что цирк с энтузиазмом экзотического удава способен проглотить и сумасшествие, и резню, и при этом, как ни в чем ни бывало, продолжать свое существование.

Уолсер окинул комнату цепким взглядом репортера, заметил заткнутую за зеркало записку и успел различить два слова – «одна» и «без сопровождения» – до того, как Лиззи впихнула ему в руки пачку бумаги, заклиная бежать сию же минуту, чтобы успеть отправить ее первой же диппочтой.

Если бы не внезапный приступ ревности, обуявший его после того, как он представил себе Феверс в ее аляповатом платье «одну и без сопровождения» в объятиях Великого князя, он бы из чистого любопытства остановился и просмотрел письма Лиззи, так страстно желавшей, чтобы они оказались в Лондоне до того, как цирковой караван покинет Петербург. Даже определил бы шифр секретного сообщения. Обнаружил бы там рассказ, который вновь превратил бы его в журналиста. Но ему было слишком паршиво, и он позволил оставившей без всякого внимания его рану Лиззи вытолкать себя прочь.

Складывая в дорожные корзины пузырьки, коробочки с тенями, румянами и пудрой, пакуя пледы и шпильки, сворачивая афишу с автографом, Лиззи, словно кипящая кастрюля, бубнила что-то свое, но по-настоящему раскрыла рот только после вихреподобного появления сияющей от аплодисментов Феверс…

– Нет, нет и нет! – оборвала ее великанша. – Давай раз и навсегда договоримся, что сегодня ты не будешь,как обычно, хромать за мной, как дряхлая, дышащая на ладан сводня, старая ты клюшка…

– Ладно, только береги себя, – мрачно сказала Лиззи. – Аристократы хреновы. Доверять им – черта с два!

Самостоятельно снятый макияж, вечернее платье и приникшая к зеркалу Феверс, ослепительной улыбкой приветствующая свое настоящее лицо.

– Сегодня – здесь, завтра – там. Лизуля, на самом-то деле «там» мы – не завтра, а, черт бы меня побрал, – уже сегодня! Поезд отправляется в полночь. Я не могу это упустить, чтоб мне провалиться, а?

Она многозначительно глянула на остановившиеся часы и хихикнула.

– Тьфу на тебя! – выругалась Лиззи. – Если ты думаешь, что я пошевелю пальцем, чтобы тебе помочь, ты ошибаешься. Это просто жадность, вот что это такое!

– Что страшного в том, что я глотну шампанского с Великим князем, а, Лиз? Он пообещал, что вечером подарит мне ожерелье для полного гарнитура. Но сегодня я хочу быть сама по себе. Не желаю, чтобы ты, старая гнусная сводня, указывала мне, как себя вести! Ты можешь хотя бы закрепить мне прическу?

Лиззи, брюзжа, двинулась к зеркалу, но не смогла удержаться от того, чтобы, занимаясь прической, не запечатлеть поцелуй на милой и беззащитной шее вот этими руками выпестованной дочери.

– Береги себя.

– Будь у тебя сейчас такая возможность, ты бы забросала беднягу гранатами. Предпочитаю коварство.

Жестом иллюзиониста она выхватила из корсета игрушечный позолоченный кортик й сделала несколько фехтовальных выпадов.

– Не забывай, Лиззи, что я иду в бой вооруженной!Назовем это приемом Нельсон. Думаешь, сегодня, в такую ночь, я останусь безоружной?

Лиззи протянула ладонь проверить остроту клинка.

– Если что – секи по яйцам, – удовлетворенно посоветовала она.

В своих красных и черных кружевах Феверс выглядела потрясающе, и к тому же она была довольна тем, что своим окрыленным появлением буквально вырвала победу из рук грандиозного провала, стерла воспоминания о сошедшем с ума человеке и желавшем полакомиться человечиной звере.

В воротах двора, позади мрачного фургона, присланного с живодерни, ее ждала роскошная карета. Когда закутанный в меха лакей протянул руку Феверс и она ступила на ступеньку одного экипажа, Силач швырнул мертвое тигриное тело – в другой.

В суматохе и неразберихе разборки клеток, среди суетливой беготни рабочих и конюхов, ржания лошадей, возобновившегося бряканья слоновьих цепей, чьи-то невыразимого размера руки сунули огромные ноги в кожаные башмаки, и появился Профессор.

В одной руке он нес раздувшийся саквояж, в другой – новенький портфель. За ним строем двигались его коллеги. Все были одеты в добротные пальто, кое-кто напялил на голову овечьи шапки, купленные на рынке. Они тащили сумки, фанерные чемоданы, шляпные картонки, коробки… Одна из обезьян несла сложенную школьную доску. Раздосадованный Полковник следовал за ними по пятам, сопровождаемый Сивиллой, в кои-то веки демонстрирующей чудеса свинячьей проворности.

Полковник нагнал Профессора, схватил его за плечи и встряхнул так, что тот уронил портфель. От такого обращения Профессор пришел в неописуемую ярость, взвизгнул, что-то бессвязно затараторил, и Полковник тут же перешел на примирительный тон, увещевая его и пытаясь о чем-то договориться. Сивилла с ходу встала на задние ножки и с умоляющим видом положила передние на руку Профессору. Он рассеянно погладил их, не переставая решительно мотать головой, и извлек из внутреннего кармана клочок бумаги с запекшимися сургучными печатями. Профессор ткнул мохнатым пальцем в пункт контракта, выделенный красными чернилами, против которого на полях стояло несколько восклицательных знаков. Понаблюдать за необычным спором начали потихоньку собираться охочие до бесплатных развлечений конюхи.

Полковник пытался урезонить Профессора. Конюхи с интересом наблюдали. В конце концов Профессор не на шутку разозлился, смял бумагу в комок и засунул ее Полковнику в рот. Работники встретили этот трюк взрывом веселого улюлюканья и аплодисментами. Только сейчас, заметив собравшихся зрителей, Профессор поблагодарил их отрывистым кивком. Прощаясь навсегда, он погладил Сивиллу за ушами, и вся его команда, не обращая внимания на задыхающегося Полковника, заторопилась к выходу. Одна шимпанзе с высовывающейся из-под модного берета зеленой лентой тоскливо оглянулась, надеясь в последний раз увидеть Уолсера, но он, занятый отправкой депеш Лиззи, был в это время далеко.

Выплюнув изо рта контракт, Полковник проговорил:

– Они забронировали билеты на поезд в Гельсингфорс. Профессор сказал: «В Сибирь мы не поедем». Не сказал, а написал. Нагло приперся ко мне после представления и говорит… пишет записку… а почерк-то, почерк! – ставит меня в известность, что они заслужили премиальные, поскольку аплодисменты после их номера продолжались больше пяти минут. Сам вписал пункт. И я, к своему стыду, подписал. Мои часы показывали, что аплодисменты продолжались четыре минуты пятьдесят девять секунд. Чертова макака! Проклятая обезьяна!

Полковник распахнул объятия Сивилле и, безутешный, уткнулся ей в шею, хотя свинка, чья благонадежность явно дала сбой, о чем-то задумчиво про себя пофыркивала.

Обезьяны оказались в этот вечер далеко не единственными дезертирами. Многие конюхи, пресытившись выпавшими на их долю приключениями, устроили складчину, чтобы купить на Финляндском вокзале билет и укатить через сосновые леса в сторону дома. Великий Буффо остался в доме для умалишенных. Тигрица лежала на петербургской живодерне. Через тундру, к далеким островам, где уже вставало солнце, с Полковником суждено было отправиться обескровленной труппе.

В тот же вечер он едва не потерял и свою звезду.

11

Окутанная тонким мужским запахом кожаных сидений, по самые глаза упрятанная в соболью шубу, Феверс катила по прекрасному городу в вихре крупных мягких снежинок. Где-то высоко над головой огромная небесная бабушкавыбивала перину, трясла ее с неиссякаемой энергией, словно готовила к соитию двух великанов. Кружась, снег опускался на скованную льдом Неву и исчезал из виду, налипал на короны и скрещенные руки городских памятников, на резные карнизы фронтонов и портиков, на гриву и хвост коня бронзового всадника… белое изменчивое падение, первый вздох зимы, явление, сопровождаемое такой неземной нежностью и лаской, что поначалу даже не верится, что за время своего продолжительного пребывания в этих широтах зима становится безжалостным убийцей, стоит ей только дать возможность.

Но для Феверс снег не ассоциировался со смертью. Она видела лишь праздничное сверкание ледяных искр, напоминавших ей о бриллиантах.

Поднимаясь по скользким ступенькам к парадному входу под сенью зонта, который держал над ней кучер, Феверс еще плотнее завернулась в шубу. Пара козлоногих кариатид сторожила дверь с фамильным гербом над ней: единорог, пронзающий рыцаря. Улица была пустынна. Вездесущий снег просеивался сквозь желтый свет фонарей. Кучер поклонился и исчез, заставив тем самым Феверс привести в действие мелодичный дверной звонок. Великий князь оказал ей честь, сам отперев дверь. («Хм, значит слуги уже отпущены? Интересно…»)

– Я хочу, чтобы экипаж был здесь в половине двенадцатого, и ни минутой позже, – решительно предупредила она, бросая соболью шубу на пол. Пусть сам поднимет, если захочет.

Дом великого князя был царством минералов, металлов и стекла, царством золота, мрамора и хрусталя; однообразные залы, бесконечные зеркала и сверкающие канделябры, позвякивающие, как колокольчики, от сквозняка из передней… и почти осязаемое, почти телесное ощущение замороженности, стерильности в жестких бесчувственных поверхностях и пустом пространстве.

«Вечно одно и то же!» – придирчиво подумала Феверс. – Деньги тратятся на богачей». Будь она так же по-крезовски[88] богата, как хозяин этого дома, она бы устроила что-нибудь вроде Павильона в Брайтоне,[89] чтобы каждый прохожий улыбнулся, и это был бы ее дар всем, кому она была обязана своим богатством.

«А с другой стороны, – думала она, презрительно улыбаясь дворцу Великого князя, – нищета тратится на бедных, которые никогда не умеют извлечь из нее максимальной пользы, на тех, кто богат и без денег, кто даже за собой не умеет следить, и так же, как богачи, не умеет тратить деньги, спуская их на яркие, милые и абсолютно бесполезные вещи».

Позвольте сообщить вам о Феверс нечто такое, чего вы, возможно, еще не заметили: у нее был философский склад ума.

Ведь деньгисуть то, что делает нас бедными или богатыми, но в таком случае: «Отмени деньги!» – как она иногда предлагала Лиззи. Деньги – всего лишь символическое средство упрощения обмена, которое по праву должно быть либо свободным, либо никаким.

Но Лиззи только присвистнула от наивности Феверс и ответила: «Булочник не сделает каравая из твоих гениталий, милочка, а это все, что ты могла бы предложить ему в обмен на корку хлеба, если бы природа не сделала тебя диковиной, за возможность посмотреть на которую люди готовы платить хорошие деньги. Зарабатывать на жизнь ты можешь только демонстрируя себя. Это – твоя судьба. Ты должна быть усладой глазу, ибо ни на что другое не годиться. Для тебя это тоже символический обмен, как и на рынке; не станешь же ты говорить, что занимаешься производительным трудом, голубушка?»

«Но этотведь не работает ни руками, ни головой! – думала Феверс во дворце Великого князя. – И все равно… настолько богат, что деньги не имеют для него никакого значения.Количество денег, которое он готов выбросить на яркую, милую, бесполезную вещь – на меня – не имеет никакого отношения к моей ценности как таковой. Если бы у всех женщин на земле были крылья то он держал бы свои бриллианты при себе, чтобы играть на них в кошки-мышки на замерзшей Неве. Моя ценность для него – rara avis[90] ».

Двигаясь по мраморным залам, она хищно улыбалась. Вот идет госпожа «Перераспределение Собственности Инкорпорейтед» собственной персоной, Ваше сиятельство, чтобы лишить вас бриллиантов!

Феверс гордо прошествовала вверх по дуге мраморной лестницы, и Великий князь внимательно сопровождал ее, не сводя глаз с пульсирующих у нее на лопатках бугров. По мере продвижения она мысленно оценивала канделябры, зеркала, вазы в восточном стиле и даже торчащие в них оранжерейные цветы. Она вела себя, как аукционист, и с каждым шагом надбавляла уже назначенную ею цену за любое развлечение, какое бы у нее ни попросили.

Кабинет Великого князя – овальная комната с крутыми срезами по боковым стенам и скрытым в полумраке промежуточным этажом – располагал к философским раздумьям. Бюсты Данте, Шекспира и Пушкина взирали с высоты книжных полок на стол, накрытый к романтическому ужину. Рюмки для водки, бокалы для шампанского, а посередине – то, что заставило ее выдохнуть от изумления: она сама, выполненная изо льда. В натуральную величину! С расправленными крыльями, по-цирковому позирующая и улыбающаяся, холодный шедевр, которому суждено было превратиться в лужу к тому времени, когда на рассвете она будет пробираться сквозь тайгу, она, уже твердо решившая, что так оно и будет.