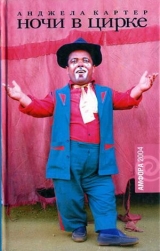

Текст книги "Ночи в цирке"

Автор книги: Анджела Картер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)

Полковник вполне отдавал себе отчет в том, что участники Игрищ не только выигрывают, но иногда и проигрывают. (Боже мой, эти унизительные заголовки в «Варьете»!) У него захолонуло сердце, когда он услышал пение Миньоны: «О, священная глава, кровоточащая рана» и представил себе, как его собственная редковолосая башка получает от судьбы оплеуху.

В тамбуре мягкого вагона, скрестив руки на груди, стоял Силач. Он нес здесь сторожевую службу.

При виде хрупкой фигурки Миньоны сердце Самсона, как и прежде, начинало биться запертой в клетке птицей, однако он настолько научился сдерживаться, что стал у девушек покорным мальчиком на побегушках, чистил вместо них вольеру и помогал во всем, на что обрекла его мускулатура.

Безответная любовь оказала особое воздействие на внутреннее состояние Силача, и предмет его любви качественно изменился. Чисто половое влечение к потерянной для него Миньоне, рядом с которой он постоянно находился, постепенно переродилось в благоговейное поклонение этим двум существам, которые, казалось, преодолели пределы своей индивидуальности. Силач понимал, что не может любить одну без другой, как невозможно любить певицу и не любить ее песен, что он обязан любить обеих, не дотрагиваясь ни до одной. Физиологический аспект любви постепенно отступал. Силач начал носить верхнюю одежду – зримое свидетельство изменения его отношения к самому себе, купил плотную русскую рубаху с поясом, в которой стал меньше похож на громилу с большой дороги. Охраняя покой Принцессы и Миньоны. Силач пестовал свою эмоциональность, все еще пребывавшую в зачаточном состоянии.

Отрывисто кивнув, он пропустил Полковника.

Сидя за ухой в вагоне-ресторане, Полковник благодарил судьбу: «Слава Богу, что мне удалось сохранить право эксклюзивного показа Венеры из кокни!»

Розоватый отсвет настольной лампы смягчал визжащее великолепие румян, с помощью которых Феверс скрывала следы случавшихся с ней припадков плаксивости. Надеть в такой вечер корсет казалось ей верхом изощренности, и однако же она предприняла символическую попытку выглядеть на уровне пассажирки первого класса: надела кремовое платье для чаепития и заколола волосы так, чтобы не было заметно темного пробора; впрочем, закрытое на груди платье ей не шло, прибавляло и годы, и габариты, заколотые кудри висели сосульками, а «фиалки удачи» на плече выглядели дешевой и невзрачной подделкой, сгодившейся бы разве что в подарок маленькой девочке на день рождения.

Пока Полковник завязывал салфетку на шее Сивиллы, официант наблюдал за ними, как загипнотизированный.

– Свиньи едят то же самое, что и люди, – провозгласил Полковник. – Поэтому человек напоминает на вкус свинину, а каннибалы называют зажаренного хомо сапиенса «длинной свиньей», так точно! Всеядные, понимаете ли! Смешанное питание возбуждает у нас обоих зверский аппетит.

Упоминание о каннибалах как будто и впрямь раззадорило его аппетит, и он с неописуемым удовольствием набросился на телячью котлету, хотя, судя по ее виду, она была приготовлена в привокзальном буфете Иркутска несколько дней тому назад, доставлена на поезд и разогрета в подливке слишком яркого коричневого цвета, чтобы быть съедобной.

Я подсунула эту гадость Сивилле, которая, словно в подтверждение слов Полковника, тут же с ней расправилась. Должна признаться, что эта маленькая смышленая свинка была мне очень симпатична, к тому же она куда лучше меня переносила это путешествие. Складки ее жабо были безупречны, как в день нашего отъезда из Петербурга, а то и лучше; кого, интересно, Полковник заставил его отгладить? Девочку, присматривающую за самоваром? Проводника? Свинка сверкала чистотой и благоухала мазью, о которой Полковник, как бы он ни был пьян, не забывал, и я подумала, что мне и самой не помешал бы массаж, если бы его сделал мне один молодой человек.

А вот и он.

С чем у меня ассоциируется этот юноша? С музыкальным произведением, написанным для одного инструмента, но исполняемом на другом? С эскизом маслом для крупного полотна? Да, он, как говорит Лиззи, «незакончен», но все равно… Его пропитанное солнцем тело! Его выгоревшие на солнце волосы! Его лицо под гримом, словно лицо давно любимого человека, потерянного, потом вернувшегося, хотя я никогда раньше его не знала, хоть он для меня чужой, все равно – лицо, которое я всегда любила, даже если не видела раньше, чтобы, увидев, вспомнить – неясное, воображаемое лицо страстного вожделения.

Феверс рассеянно откусила кусочек хлеба, цветом и консистенцией напоминающего недожаренный бифштекс. Когда Полковник, освобождая место Уолсеру, взял Сивиллу на колени, молодой человек почувствовал на себе изголодавшийся взгляд, и ему показалось, что челюсти Феверс сомкнулись на его плоти с жутким сладострастием, не сулящим ему, однако, никакого вреда.

Ей нужно было всего-навсего определить степень непорочности этого странника и воспользоваться ею.

Ложка звякала в тарелке; нож поскрипывал в котлете; покачивалась бахрома розовых абажуров, отражаясь в темных окнах, как будто цветы на ветвях деревьев, сквозь анфиладу которых они проезжали; юрко, словно на невидимых колесиках, сновали туда-сюда официанты с тарелками на вытянутых руках; из кухни доносился грохот сковородок. На десерт подали фрукты.

В ресторане, сопровождаемые Самсоном, в заляпанных кровью фартуках, появились Принцесса и Миньона, направлявшиеся на кухню за обедом для тигров. В этот момент раздался оглушительный грохот. И словно по команде самых больших в цирке литавр вагон-ресторан взлетел в воздух.

На какую-то долю секунды вместе с ним взлетело все: лампы, столы, скатерти. Полетели официанты, у них из рук полетели тарелки. Полетела Сивилла, полетел кусок консервированного ананаса, на котором она вот-вот собиралась сомкнуть челюсти. Полетели ноги смуглой и светлой девушек в дверном проеме, полетела дверь. И не успел шок и ужас исказить лица, как все тут же упало вниз и со страшным скрежетом разлетелось на тысячи кусков.

В одно мгновение поезд перестал быть поездом и превратился в груду расщепленного дерева, искореженного металла, криков и визга, а лес по обеим сторонам разломанных рельсов загорелся от дров, разлетевшихся во все стороны из взорвавшейся топки в секунду исчезнувшего паровоза.

Великанша оказалась в западне опрокинувшегося стола, на котором она выкладывала из своего фруктового салата мараскины[96] в поросячью тарелку. Первыми ее эмоциями были удивление и негодование. Где-то поблизости в темноте ее приемная мать витиевато выражалась на своем родном наречии, но никакая словесная магия Лиззи не в силах была выручить их из такойзаварухи. Только Феверс, приложив в полной мере свою физическую силу, сумела сдвинуть обломки и помогла всем с их синяками и ушибами выбраться на открытый воздух, находиться где, впрочем, было опасно из-за огня и летающих повсюду обломков.

Я сломала правое крыло. Когда первое потрясение прошло, я ощутила боль. Боль в крыле. Оно болит как открытый перелом предплечья, но не более того. Надо благодарить судьбу. Правая рука действует, несмотря на сломанное крыло. Господи, как больно! Могло быть и хуже. Ну, соберись же, девочка, думай о том, что все могло быть хуже!

И в самом деле, все, кто сидел в ресторане, похоже, родились в рубашке. Вот выбралась Миньона. С синяком под глазом от удара бутылки, но целая, она вытаскивает Принцессу из-под потока битой посуды, ножей, вилок и ложек, которые ее порезали, поцарапали, оглушили. Лиззи быстро осматривает ее – кости целы, – но не может привести Принцессу в чувство: та потеряла сознание… Что касается Полковника, то из гуттаперчи сделана, конечно же, не я, а он: вот он вынырнул из угольной пыли с поросенком за пазухой. Предвидела ли Сивилла со всем ее даром предвидения такой поворот? Предвидела ли, черт ее подери?! Жабо у нее, впрочем, помято – плоское, как блин. Полковник срывает его; отныне свинья будет ходить голая. А моего юноши не видно.

Немного погодя среди развалин мягкого вагона я увидела великое чудо. Все тигры ушли в зеркала. Как это описать?… Вагон лежит на боку, вскрытый, как сорванная нетерпеливым ребенком обертка с рождественского подарка, а от прекрасных животных не видно ни крови, ни мяса – ничего. Только горы зеркальных осколков, разделяющих пламенеющую вокруг нас ночь на тысячи рваных фрагментов так, что, найдись у нас время и терпение, чтобы собрать их вместе, – и все стало бы как прежде: лес, равнина, двойная строка рельсов, устремляющих вперед, навстречу бесконечному горизонту симпатичные вагончики и пьктящий паровоз, эта своеобразная перчатка, брошенная в лицо Природе, – грациозный жест вызова, – которую Природа подняла и, изодрав на мелкие клочья, презрительно швырнула на вздымающуюся землю.

Тигров Природа не простила, надо полагать, за их противоестественные танцы: они замерли в своих отражениях и разбились в тот же момент, что и зеркала. Как будто тлеющая энергия, угадываемая между полосами на их шкурах, вздрогнула в могучем отклике на энергию бушующего вокруг нас огня, и при взрыве их призраки разлетелись по стеклу, породив в нем своих бесплодных двойников. В одном осколке зеркала – лапа с выпущенными когтями, в другом – застывший рык. Я подняла часть тигриного бока, но стекло обожгло мне пальцы, и я его отбросила.

Миньона качала Принцессу на руках. Время от времени она по-тигриному лизала припавший к ее плечу лоб. Что делать дрессировщику, когда его звери погибают? Что делать Орфею без арфы? Я не представляла себе, что стало с ее роялем, но домашний орган из мягкого вагона валялся развороченной кучей на тающем снегу – гора разнокалиберных трубок, как будто в мастерской водопроводчика случилась авария.

Ночь была морозной, но от жара снег таял. Подними голову, ты никогда не видела таких звезд!

А моего клоуна не видно.

Прочие обитатели Аллеи клоунов начали постепенно шевелиться и выбираться из-под обломков своего вагона, вытирая с глаз угольную пыль. Смею предположить, что для них, привыкших к катастрофам, это было всего лишь еще одно потерпевшее аварию транспортное средство; их собачки встряхивались, бегали, тявкали, скулили, путались под ногами, а я по-прежнему не могла его найти.

Мне как-то не по себе оттого, что мои руки целы и невредимы. Представьте себе, что у вас на спине есть рука, которая теперь болтается сломанная.

Я опустилась на колени в вагоне-ресторане среди горы телячьих котлет, выпавших из ледника, где моим изумленным глазам показалось какое-то движение, но тут проводники, машинисты и все до одного официанты принялись меня отталкивать, стали мешать – они искали здесь запас водки, а от молодого человека, предмета моегопоиска не нашлось и мизинца, который я могла бы носить в медальоне как сувенир.

Вдруг что-то мягкое, влажное и просящее коснулось сзади моей шеи, отчего я подпрыгнула. Слава Богу, это был слоновий хобот.

Бедные слоны, ведь именно этот момент стал для них судьбоносным: их оковы наконец-то пали и они оказались свободными! Свободными для чего? Они обрели свою долгожданную свободу как раз тогда, когда она не сулила им ничего хорошего!

Слоны без труда выбрались из-под остатков своей темницы, построились в идеальный ряд, и одни стали разбирать обломки, а другие набирать в хобот растаявший снег и струей пускать его в пламя. Ни малейшего страха перед воспалением легких! Слоны преподали хороший урок всем нам, и, будь у нас возможность помочь им в их искреннем порыве, к утру, несомненно, все бы образумилось. Увы, нам пришлось их покинуть: пока я пыталась откопать хоть какие-то останки молодого американца, всех нас, уцелевших артистов цирка полковника Керни, похитили – всех до единого.

Лиз потом рассказала, что наши похитители возникли из березовой рощи, словно лешие, – орава неотесанных, до зубов вооруженных мужиков в тулупах. Им явно недоставало лошадей, потому что двое из них тащили за собой странное приспособление: длинные колья из лиственницы с перекрещивающимися кожаными ремнями – что-то вроде повозки, которую пришлось бы изобрести, не имея понятия о колесе. Мужики появились словно для того, чтобы спасти раненых, хотя носилки потребовались только Принцессе. Они что-то кричали, хотя никто из моих друзей, не знавших иностранных языков, не понял ни слова, но язык ружья все сразу же разобрали, и вскоре захватчики уже подталкивали прикладами целую колонну.

Все это я помню очень смутно. По словам Лиззи, я визжала, как одержимая, царапала и скребла развалины поезда, отталкивала разбойников, когда они подошли, наставив на меня ружья. После чего сама встала и упала ничком на одну из их повозок. Лиззи догадалась накинуть на меня одеяло – мне было не до того.

Нас увели под ружейными прицелами, а остальным выжившим, черт возьми, было до лампочки! Они нашли ящик со спиртным и даже не повернулись в нашу сторону, хотя Лиз говорит, что я орала как ненормальная. Лично я ничего не помню.

Говорят, что ангел Тубиэль надзирает за мелкимиптицами, я же несколько крупновата для его покровительства; большие птицы должны сами следить за собой, так что мне лучше побыстрее от него освободиться, правда?

2

Уолсер был заживо похоронен в глубоком сне. Отключившись от удара по голове дверцей шкафа, – он тут же был погребен под лавиной сложенных там грязных и чистых скатертей и салфеток. Слоны выгребали и сваливали в кучу остатки из разрушенного вагона-ресторана: графины, штопоры, коробки с пирожными – на мягкую могилу, в которой его похождениям настал бы конец, если бы спустя какое-то время не явилась убийца и не откопала его.

3

Несмотря на отсутствие дорожных указателей и на то, что даже тропа, оставляемая закованными в кандалы ногами здешних обитателей во время их скорбного передвижения к месту заключения, очень скоро либо скрывается под быстро растущим в летнее время лишайником и другими мелкими растениями, либо начисто стирается зимними метелями, не оставляющими и намека на пребывание здесь человека, мы находимся недалеко от городка Р., где в 18… году графиня П., на протяжении долгого времени успешно (и без последствий для себя) травившая своего мужа мышьяком и, наконец овдовев, одержимая идеей того, что другие женщины совершали такое же преступление с меньшим, чем она, успехом, с разрешения правительства основала частный приют для мужеубийц.

Неверно думать, что графиней двигала при этом мысль о сестринском сострадании. Спустя долгие годы она досконально помнила состав специй, которые она подмешивала мужу в борщ и пирожки, и пыталась заглушить то и дело всплывающие угрызения совести, превратившись, по ее словам, в «глашатая покаяния» для других преступниц.

С помощью французского криминолога, специализировавшегося на френологии,[97] она отобрала в тюрьмах крупных российских городов мужеубийц, чьи шишки указывали на возможность раскаяния. Под прикрытием всевозможных научно-исследовательских предлогов она основала общину, обустраивать которую заставила самих преступниц, руководствуясь той же самой логикой, что и мексиканские федералисты, заставлявшие приговоренных к расстрелу самих рыть себе могилы.

Графиня заставила их построить паноптикум – кольцо из камер вроде пончика, внутренняя стена которых была ограждена стальной решеткой, а в середине крытого внутреннего двора находилось круглое помещение с прозрачными стенами. В этом помещении она дни напролет сидела и смотрела, смотрела, смотрела на мужеубийц, которые в свою очередь сидели и смотрели на нее.

Существует множество причин (большинство из них вполне можно понять), почему женщина убивает своего мужа: убийство оказывается для нее единственным способом сохранить свое достоинство там, где в женщине всегда видели рабыню, или, как говорил Толстой, винную бутылку, которую можно без жалости разбить, после того как ее содержимое выпито. Ни одна разумная женщина не станет упрекать графиню П. за то, что она отравила своего полоумного графа, хотя подтолкнувшие ее на это скука и алчность сами были продуктом социальной привилегии: графиня была слишком праздной и заскучала; мужнино богатство спровоцировало ее жадность. Но Ольга Александровна, зарубившая топором пьяного плотника, который ее избивал, действовала по убеждению, что, если Господь видит даже воробья, то уж тем более заметит такое слабое, робкое и недостойное существо, как она, так что, по общему устройству вещей, ее жизнь вполне стоит жизни мужика с кулаками, а возможно и больше, поскольку она была любящей матерью. Как выяснилось, мнение суда на этот счет расходилось с ее мнением, и все это время она мучительно страдала от того, что суд признал ее недостойной прощения грешницей.

«Тебе повезло», – сказал надзиратель приговоренной женщине, после того как французский френолог обмерил ее голову и упросил суд перевести ее в «научное заведение, изучающее поведение преступниц». И правда повезло, да еще как! В заведении графини не было ни тяжелой работы, ни телесных наказаний. Надзиратель расхохотался, изнасиловал ее и заковал в кандалы. На следующий день ее отправили в Сибирь.

В темное время суток камеры были освещены, как миниатюрные театры, в которых каждая актриса находилась в пределах видимости с наблюдательного пункта. Графиня сидела там на вращающемся стуле, скорость вращения которого могла регулировать. Она кружилась то быстрее, то медленнее, внимательно вглядываясь глазами цвета голубого льда (у нее были немецкие корни) в окружающих ее несчастных женщин. Она изменяла скорость вращения так, что ни одна заключенная не могла предугадать, в какой момент она окажется под наблюдением.

Заключенные, как и говорил Ольге Александровне тюремный надзиратель, действительно, не выполняли никакой тяжелой работы. Даже кнут не нарушал равномерного течения их дней. Кормили их утром и вечером; еда (черный хлеб, пшенная каша, суп) подавалась через решетку, и она была не хуже той, к которой привыкла Ольга Александровна. По утрам приносили ведро воды; тогда же меняли парашу. Чистое постельное белье выдавали раз в месяц. Почта была запрещена, а удаленность этого затерянного в таежных дебрях поселения исключала возможность посещений, хотя они и не запрещались.

По обычаям того времени и места этот режим считался вполне гуманным. Частная тюрьма графини с необычным отбором преступниц предназначалась не для наказания, а для исправления – это была машина, созданная для того, чтобы вызывать раскаяние.

Именно графиня П. положила начало терапевтическому воздействию посредством размышления. Женщины в пустых камерах, в которых невозможно было ни спрятаться, ни отвлечься, в камерах, напоминающих кельи женского монастыря, где от Божьего ока не скроешься, жили один на один с воспоминаниями о своем преступлении, до тех пор пока они не признают – не вину, нет: большинство из них давно это сделали, – а свою ответственность.Графиня была уверена, что с сознанием ответственности придет и чувство раскаяния.

После чего она их отпустит, потому как спасением своей души, усердно достигнутым посредством размышления о совершенном преступлении, они обеспечивали и ее спасение.

Но еще ни разу ворота не открылись, чтобы выпустить на волю хотя бы одну грешницу.

Можно было подумать, что исправительный дом в форме колеса символизирует колесо молитвы, призванное избавить графиню, его ступицу, от вечных мук, однако единственной вещью, крутившейся в нем, как колесо, была она сама на своем вращающемся стуле.

Ольга Александровна не любила читать, хотя, в отличие от своих соседок, довольно хорошо знала литературу, казавшуюся ей тоскливым и бесполезным предметом, которому ее насильно учили в детстве. Тем не менее теперь она была бы счастлива иметь Библию, которая помогла бы разобраться в ее нравственных спорах с самой собой. Увы, книги здесь были запрещены, поскольку они помогали не замечать время.

Поэтому она сидела и думала в исправительном доме, где не было и намека на то, что за его пределами существует какой-то другой, огромный мир; окон, через которые можно наблюдать дневной свет, не было, свежий воздух подавался через систему трубопроводов. Над аркой главного входа, впускающей крохотную порцию дневного света только при появлении очередной заключенной, висели часы, показывающие московское время; по этим часам они просыпались, ели, считали каждую невыносимо длинную минуту заточения… Иногда циферблат часов сливался с мертвенно-бледным лицом графини.

Графиня рассчитывала смотреть на них до тех пор, пока они не раскаются. Но женщины умирали, порой без видимых причин, словно жизнь в этих чудовищных сотах была настолько слабым и увядающим явлением, что улучшить ее могло все что угодно. Когда кто-то из узниц умирал, надзирательница выволакивала труп из камеры и хоронила под булыжником кругового дворика, где они совершали утреннюю прогулку. Даже смерть не избавляла от исправительного дома. Как только камера освобождалась, в заведение доставляли новую убийцу; она входила в ворота, которые захлопывались за ней с решительным лязгом.

И начиналась мука раскаяния, мука, составленная из идеального разнообразия жутчайшего одиночества; никто не оставался один там, где взгляд графини видел всех; и однако же каждый здесь пребывал в одиночестве.

Все это время, несмотря на надежды графини, никто из объектов ее взгляда не выказал ни малейших угрызений совести.

К концу третьего года заключения Ольга Александровна не заявила бы о своей невиновности; она всегда признавала свое преступление. Но каждый день она предоставляла смягчающие обстоятельства снисходительному и милостивому судье, заседавшему у нее в голове, и с каждым днем они производили на судью все большее и большее впечатление. Каждый вечер, перед тем как распластаться на соломенном матрасе и заснуть, она произносила очередную речь в собственную защиту и вздрагивала по утрам, когда просыпалась в холодной камере и сталкивалась с глазами графини, всматривающимися в нее, словно в пепел преступления, и всегда находящими в нем нечто гораздо большее, чем банальное убийство. Затем «обвинитель», также сидевший в сознании Ольги Александровны, начинал настаивать на пересмотре дела, и приходилось начинать все с начала. Так проходили ее дни и ночи.

Пол камеры был выложен войлоком, таким же войлоком были обиты стены, а на расстоянии пяти дюймов от стен и потолка висела обмотанная бумагой проволочная сетка, не позволявшая заключенным общаться посредством перестукивания. Потому здесь и стояла звенящая тишина, изредка нарушаемая приглушенными шагами надзирательницы, разговаривать с которой было запрещено. Гробовая тишина, не считая ее шагов; резкий звук железных засовов; пронзительная настойчивость колокола, который будил всех утром, колокола, который звонил по вечерам и сообщал, что пора спать, колокола, который извещал о том, что обед готов, колокола, который велел собирать грязные кастрюли и тарелки, колокола, который приказывал встать у двери для прогулки по тюремному двору, кругами, кругами, еще, еще… графиня на вращающемся стуле выслеживает каждый их шаг… Колокола, который объявлял о том, что прогулка окончена. Только эти звуки, да еще тиканье часов – и больше ничего.

За стенами исправительного дома падал снег; приходила весна, и он таял, но заключенные не видели ни снегопада, ни таянья снега; не видела их и графиня, ибо ценой гипотетически близящегося покаяния было ее собственное заточение в сторожевой башне, такое же безнадежное, как и у ее жертв.

Тем не менее эта безжалостная женщина верила в то, что она является воплощением милосердия, которое она противопоставляла справедливости; не она ли вырвала женщин оттуда, где царит (не знающая милосердия!) справедливость – суд и тюрьма, – и поместила их в свою лабораторию по созиданию душ?

От постоянного наблюдения глаза ее побелели.

Как графиня спала и были ли ее сны кошмарными? Нет, кошмарными они не были, но были отрывочными и нечастыми, потому что она не любила закрывать глаза, хотя даже ей, лишенной человечности, требовалось по-человечески «подзарядить батареи». Когда ей хотелось вздремнуть, она опускала шторы на окнах, но свет не гасила, чтобы узницы не догадались, действительно она спит или только делает вид, и она периодически опускала шторы, когда не хотеласпать, давая тем самым узницам понять, что она может, когда захочет, избегнуть жала их глаз, а они ее – нет. Только здесь она могла проявлять свою свободу, будучи как создателем, так и нарушителем всей этой системы ограничения свободы.

Надзирательницы тоже, в сущности, находились в заключении (в этом исправительном доме надзирателями были только женщины) и жили в бараках среди тех, кого охраняли, и, по условию контракта, были так же лишены свободы, как и убийцы. Здесь была сплошная тюрьма, но только убийцы знали, что они ее заслужили.

Чем дольше Ольга Александровна проигрывала в голове обстоятельства смерти своего мужа, для чего у нее был достаточный и, как ей иногда казалось, посмертный досуг (в этом месте она ощущала себя мертвой), тем меньше чувствовала свою вину. Она снова и снова переживала все сначала, в очередной раз перебирала всю свою жизнь, начиная с самого детства. Изможденная мать, сгорбленная от тяжелой работы, замужество, рождение сына, которого ей больше не суждено увидеть, то, как ее муж со смаком говорил о пользе битья жены, как она заложила свое обручальное кольцо, чтобы купить еды, и как он отобрал у нее деньги, чтобы пропить, – будь проклята водка! Будь проклят священник, который их венчал! Будь проклята палка, которой муж ее бил, будь проклят топор, которым эту палку срубили!

Только не обвиняйте меня. И освободившись от этого бремени, предоставив судье думать все, что ему угодно, она наконец спокойно и крепко заснула, впервые за все время своего пребывания в тюрьме.

Ольга Александровна была женщиной с недюжинным умом, который френолог охарактеризовал как «крестьянскую смекалку». Она быстро научилась отмечать прошедшие дни, делая ногтем царапины на штукатурке возле прутьев решетки, через которые они с графиней занимались взаимным наблюдением – единственное место в камере, не видимое снаружи. Никогда не блиставшая арифметическими способностями, здесь, под давлением обстоятельств, она достигла явных успехов в сложении; внутренняя стена была испещрена царапинами пустых дней; как-то утром, после крепкого сна, она их сложила и поняла, что кончился третий год ее пребывания в этом месте и начался четвертый.

Пережив всех заключенных, кто уже находился здесь, когда ее привезли, она считалась теперь «старожилом». Она решила, что настало наконец время выбираться домой, и принялась наблюдать за происходящим.

По правилам при раздаче пищи молчаливые надзирательницы должны были надевать капюшоны, полностью скрывающие лицо, но оставляющие глаза, поскольку даже графине пришлось согласиться, что им нужно было видеть, куда они идут. Однако ей хотелось, чтобы надзирательницы были безымянными инструментами, лишенными личных особенностей, и потому они не поднимали глаз, даже подавая еду или открывая клетки, чтобы выпустить женщин на прогулку.

Однако их руки в перчатках, просовывающие сквозь прутья подносы с едой, были в пределах досягаемости. Ольга Александровна, работавшая в прошлой жизни швеей, обладала тонкими, изящными пальцами и к тому же общительным характером. И хотя ей было отказано в речи и взглядах, она все же надеялась, что сумеет дотронуться до одной из сокамерниц (Ольга Александровна, сидя и думая, думая и сидя под тиканье часов, отмечающих дни, которые складывались в недели, месяцы и годы, пришла к выводу, что охранницы – такие же жертвы этого заведения, как и она сама).

В то утро она сидела у решетки в ожидании завтрака, поглядывая то на вращающуюся графиню, то на часы, и, когда минутная стрелка приблизилась к двенадцати, ударил колокол и решетка с металлическим грохотом открылась, она просунула свою безупречную руку (а она была именно такой) в щель и сжала руку в кожаной перчатке, держащую поднос.

От прикосновения белых пальцев Ольги Александровны рука в черной перчатке дрогнула. Ободренная Ольга Александровна сжала перчатку поласковее. С решительностью, которой Ольга Александровна не ожидала, женщина в капюшоне подняла глаза, и их взгляды встретились.

Прозвонил колокол, решетка опустилась, и Ольга Александровна осталась без завтрака, потому что поднос упал на пол за пределами камеры и каша разлилась, но ей было не до завтрака.

За шторами горел свет, но графиня, должно быть, задремала, потому что явно не заметила этого молчаливого диалога. И в тот момент, даже до того, как распахнулись ворота и выпустили их, как рано или поздно и было бы после этого прикосновения, – именно в тот момент Ольга Александровна поняла, что кто бы ни был ее обвинитель, он снял с нее все обвинения.

В тот же вечер, после отважного, хотя и осуществленного украдкой, обмена взглядами, в выскобленной изнутри горбушке хлеба Ольга Александровна нашла записку. Она пожирала слова любви с большим упоением, чем ела бы хлеб, место которого они занимали, и вполне ими насытилась. В камере, разумеется, не было ни карандаша, ни ручки, но как раз в это время у нее были месячные, и – вот она, чисто женская находчивость! – обмакнув палец в кровь, она нацарапала короткий ответ на обратной стороне записки и вернула ее в непреложной закрытости туалетного ведра тем карим глазам, которые узнала бы теперь среди тысяч и тысяч карих глаз.

Кровью собственной матки на невидимом снаружи месте камеры она нарисовала сердце.

Желание, это электричество, переданное зарядом прикосновения Ольги Александровны и Веры Андреевны, преодолело преграду пропасти, разделяющей надзирательниц и заключенных. Это было похоже на дикое семя, пустившее корни в холодной почве тюрьмы, которое, созрев, разбросало свои семена. Спертый воздух исправительного дома дрогнул, зашевелился в потоках предвкушения, которые разносили созревшие семена из камеры в камеру. Медленная часовая прогулка по крытому внутреннему дворику, где надзирательницы вышагивали вместе с заключенными, когда на какой-то час они не были разделены решеткой, приобрела некий праздничный ореол, как цветы, которые молча, как и положено цветам, всходили из этих семян.

Первый контакт был достигнут через запретное прикосновение и взгляд, затем – через запретные записки или – окажись надзирательница или заключенная неграмотными – через рисунки на любой материи, на лохмотьях, на одежде, если бумага оказалась бы недоступной, выполненные менструальной или венозной кровью, даже экскрементами, потому что им не были чужды никакие, пусть и давно не признаваемые телесные соки, – рисунки, грубые, как наскальная живопись, и однако же действенные, как призывы. И если натиск человечности заключенных ниспровергал надзирательниц посредством взгляда, ласки, слова, образа, то и заключенные постепенно приходили к пониманию того, что по ту сторону их скошенных кубиков пространства живут другие женщины, такие же живые, как и они сами.