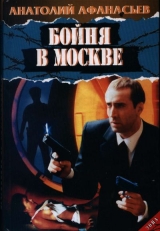

Текст книги "Сошел с ума"

Автор книги: Анатолий Афанасьев

Жанр:

Криминальные детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)

Она говорила убедительно, в рыбьих прозрачных глазах светилось обыкновенное бабье сочувствие, захотелось действительно поделиться своим горем, хотя я, разумеется, понимал, что они все тут – одна шайка-лейка.

– Представьте и вы, Таисья Павловна, что вот вас, совершенно здоровую женщину запрут в психушку, в душную камеру, лишат всех контактов с миром, напичкают кучей транквилизаторов, подселят к вам двух шизиков, будут запугивать, бить и калечить, а после вызовут и невинно так поинтересуются: вас что-нибудь беспокоит, дорогая?

– Классический синдром Гейзера, выпадение из реальности с сохранением видимости логического мышления, – обрадованно потер руки Юрий Владимирович.

Женщина возразила:

– Нет, нет, постойте… Продолжайте, пожалуйста, Михаил Ильич.

– А что продолжать? Я все сказал.

– Так уж и все?

– Не понимаю, что вы хотите узнать?

– Ну вот вы утверждаете, что вы писатель, верно? Как вы стали писателем? При каких обстоятельствах? Прямо так сели и написали книгу? А где она, эта книга?

– Боже мой, да я сто раз говорил, просил, чтобы он… Это же легче легкого проверить. Я дам телефоны, позвоните в издательство. Вызовите сюда редактора. Любого редактора. Вызовите дочь, в конце концов. Если вы не злодеи, что вам мешает это сделать? Кстати, одна моя рукопись, главная, можно сказать, книга жизни, была со мной, когда на меня напали. Она не у вас случайно?

– Полная идентификация личности с фантомным объектом, – торжественно констатировал Юрий Владимирович. – Хоть сейчас в учебник.

– Хорошо, – согласилась женщина. – Вы – писатель, у вас много книг. И какой фамилией вы их подписывали?

– Коромыслов. Иногда Желябин. Некоторые подписывал псевдонимами. Вам любой редактор подтвердит.

– А ваша собственная какая фамилия?

– Тоже Коромыслов.

– Ага… Ну допустим. Действительно такой писатель есть. Кстати, о чем та книга, главная книга, которая у вас пропала?

– Исторический роман. О декабристе Сухинове.

Таисья Павловна бросила быстрый взгляд на своего коллегу, тот добродушно хохотнул. Если он был палачом, то вполне в духе времени – жизнерадостным и самоуверенным.

– Михаил Ильич не вполне мне доверяет, – пожаловался он. – Подозревает в тайных кознях. Я же, напротив, отношусь к нему с искренней симпатией. Не удивлюсь, если он, кроме того, что писатель, окажется еще именно декабристом. Сухинов! Вероятно, был и такой, хотя я в истории не силен.

– В чем вы сильны, – не сдержался я, – рано или поздно установит суд.

Таисья Павловна сказала:

– Юра, будь добр, покажи ему документы.

Вся сцена, как я понял, была спланирована заранее, потому что документы лежали в папке на краешке стола. Собственно, документ, который мне предъявили, был единственный – обычный советский паспорт в темно-бордовом переплете. Фотография там была моя, и имя-отчество мое, и почти все данные мои, но фамилия незнакомая – Дышлов. И национальность почему-то другая – татарин. Этот пункт меня задел.

– Какой же я татарин? – сказал я. – Разве по роже не видно?

– Некоторые татары, особенно в Москве, давно ассимилировались, – мягко пояснила Таисья Павловна. – Но это детали. Что вы скажете насчет самого паспорта? Чей он?

– Не знаю. Это туфта. Подлые штучки Трубецкого.

– Трубецкой, – ухмыльнулся Юрий Владимирович, – насколько я понимаю, тоже их человек. Тоже декабрист.

– У вас что же, – спросила женщина, – целая декабристская организация в Москве?

Я не ответил, но и не вспылил. Поник, как помидор на грядке. Говорить с ними бесполезно. У них все решено заранее. За мою голову уплачено. Законы пещерного рынка, чудом заброшенного в двадцатый век, действуют пока безотказно.

Смену моего настроения медики-рыночники восприняли с мнимой научной серьезностью.

– Неадекватное отключение сознания, – задумчиво отметил Юрий Владимирович. – Далее последует вспышка агрессии. Все та же схема Гейзера.

– У меня нет полной уверенности. Михаил Ильич, вы слышите меня?

– Да, слышу.

– Значит, это не ваш паспорт?

– Не мой. Вы это прекрасно знаете.

– А чей же? Декабриста Трубецкого?

– Возможно. Или Муравьева-Апостола. Или Пупкина. Такой паспорт на Чистых прудах стоит пятьдесят баксов.

– Понятно, понятно, – кивнула Таисья Павловна, но видно было, что хотя ей все стало понятно, она по-прежнему находится в некотором раздумье, из которого ее попытался вывести бодрый Юрий Владимирович:

– При этом заметьте, коллега, абсолютная непогрешимость мотивировок. Ровный, устойчивый ступор лобных отделов. Нигде не фонит. Клиника уникальной достоверности. Полная гармония второстепенных рефлексов. Ни единой пробоины.

– Что вы предлагаете, Юра? – с раздражением нарушила его научную эйфорию старшая по званию.

– Естественно, силовое воздействие на ложные ассоциативные цепочки. Раздробление по методу Кушнера. Ничего более продуктивного в нашем арсенале нет.

– Электрошок? – догадался я. Оба посмотрели на меня так, как если бы увидели заговорившую муху. Таисья Павловна зачем-то сняла очки, без них ее глубоководные глаза заблестели чистым перламутром.

– Вам не о чем беспокоиться, Михаил Ильич. Мы вас вылечим.

– Не сомневаюсь.

– Еще десять новых книжек напишете, – радостно подтвердил Юрий Владимирович.

– И все же, – сказал я, – на том суде, где вам придется отвечать, деньги вас не спасут.

Таисья Павловна вернула очки на прежнее место, перламутровый блеск погас.

– Напрасно вы так, Михаил Ильич. Поверьте, мы вам не враги.

13. ПСИХУШКА

(Продолжение)

После первого сеанса я чуть не дал дуба. Охватила такая гнусная апатия, точно уже прожил три жизни, а мне силком навязывали четвертую. Лежал в палате, ловил ртом воздух. Сама по себе процедура, когда бьют током, не очень болезненная, но после остается странное ощущение, что часть мозгов торчит из ушей.

Была глубокая ночь, рядом сидел приватизатор Костя и застенчиво меня утешал:

– Потерпи, Миша, теперь недолго. Долбанут раз пять – и каюк.

– Почему именно пять? Я слышал, речь шла о десяти сеансах.

– Не-е, это они блефуют. Десять никто не выдерживает. После пятого раза обыкновенно усыпляют.

– Откуда ты все знаешь? Ты что, в подручных у них?

– Я здесь больше полугода кантуюсь. Пригляделся. У них все схвачено. Документы в порядке, со всеми визами, жмуриков сжигают в подсобке. У меня там знакомый работал – пекарь Захарыч. Он еще из туберкулезников. Некоторых оставляли на подсобные работы. Мы с ним сгоношились эту печку в котельной на пару приватизировать – золотая жила! Но не успели.

– Что так?

– Прокололся Захарыч. Позарился на дешевку. Золотые зубешки у какого-то жмурика выдрал, хотел матрешку одну здешнюю оприходовать. Я ее знаю, хорошая девка, из медсестер. Но дешевле, чем за сто зеленых, не дает. На этом деле бедолагу и накрыли. Здесь все по закону, баловства не любят.

– И что с ним сделали?

– Сперва на курс, как тебя, после – в топку. Но не усыпляли, живяком сунули. Как верещал бедолага, до сих пор плачу. Вот главная загадка бытия, Миша, может, ты объяснишь, как писатель? Почему человек так за жизнь цепляется? Какая в ней особенная ценность?

– Чего не знаю, того не знаю.

– Самому-то не жалко помирать?

– Да нет, пожалуй. Я уже долго живу.

– От срока ничего не зависит. Захарычу знаешь сколько было? Далеко за семьдесят. При этом легкие, как дырявая бумага. Ну и что? Цеплялся за нее, окаянную, из последних сил. Вчетвером еле в топку впихнули. Так он еще напоследок Витюню-омоновца покалечил, прокусил ногу гнилыми зубами. Так и не зажило. Тоже, кстати, характерный случай. Будешь смеяться, Миш. Но это из другой оперы. Витюня с этой ногой совсем озверел. Как начала гнить, ему сперва по щиколотку ампутировали. Потом по колено. Теперь вроде готовятся целиком отчекрыжить. Но суть не в этом. Оказывается, они с Захарычем оба на Верку, на эту медсестру, запали. Естественно, Витюне она давала бесплатно, как своему защитнику. Но после истории с Захарычем – ни в какую. Он еще до ампутации и так к ней, и этак – ни в какую! Не могу, говорит, тебе, сучонку, деда простить. Витюня сам мне жаловался. Он ей объясняет: при чем тут, дескать, Захарыч? Старик – это одно, это работа, а у нас с тобой, стерва ты вонючая, все-таки любовь. Ни в какую – и точка! Как заклинило. Изнасиловал ее пару раз, да теперь и этого не может. Куда ему без ноги. Только грозится. И вот я думаю, Миша, есть все же в женщинах какое-то благородство, хотя мы в это не верим. Я даже по своему опыту сужу. Когда я публичный дом затевал с кегельбаном…

Пахану надоело притворяться спящим, и он вдруг поднялся в кровати, страшно вращая глазами, подобно ведьме из «Вия».

– Вы что же, падлы, угомонитесь сегодня или нет?!

Надо заметить, к этому дню мы уже оба были у него «на счетчике». Суммы «задолжали» примерно равные (около миллиона долларов), но душил по ночам он почему-то по-прежнему одного меня. Вероятно, делал скидку приватизатору на более давнее знакомство. К тому же, если я пытался выяснить, откуда взялся такой громадный долг, то слышал в ответ однообразное: «Заткнись, сучара, хуже будет!» – тогда как Косте дозволялось задавать вопросы, иногда предельно бестактные, и даже спорить.

– Не сердитесь, Геннадий Иванович, – отозвался на окрик Костя. – Мишу скоро усыпят. Надо его немного приободрить. Вот мы и разговорились. Тема интересная: про женщин. Вы как относитесь к женщинам, Геннадий Иванович?

– Пой, пой, птичка! Счетчик-то капает… А ты, фраер, не надейся удрать. Я с тебя бабки и на том свете выколочу.

– Тут вы не совсем правы, – возразил Костя. – На том свете денег нет. Там натуральный обмен.

– Вот я и обменяю ваши протухшие тыквы на два лимона.

Под разгоревшийся спор я мирно задремал. Во сне ко мне явилась Полина. Мы безгрешно обнимались на скамеечке в каком-то глухом сквере, и мне было хорошо. Во сне случилось так, что я опять был молод. Это меня не удивило. В сущности, я и не старел никогда. Напротив. В двадцать лет, помнится, я был более серьезным и разумным человеком, чем в нынешний период. Замышлял много прекрасных планов, которые, правда, так и не осуществились. Нынче никаких планов давно у меня нет, только и мечтаю, как скоротать день до вечера. Зато дни убыстрились, легко отщелкиваются один за другим, будто в счетчике пахана. Свидание с Полиной оборвалось внезапно. Сзади к скамейке подскочило гориллообразное существо, приподняло меня за шиворот и, дыша перегаром, протявкало: «Как, сучонок, сто ампер будет не слабо?!»

Проснулся в поту, в ужасе, все еще дергаясь, как на проводе. В комнате солнце, полоумных нету, зато в ногах кровати сидела Зинаида Петровна и с жалостью меня разглядывала. Шевельнулся, приподнял головку – хрупкий стерженек под сердцем повис на тончайшей нитке. Скоро сорвется, раскрошится.

– Скоко можешь денег дать одному человеку? – спросила Зинаида Петровна. Сфокусировав зрение, понял: она пришла с добром. Солнце вырезало на лошадином, милом лице две глубокие складки от носа к губам. – Чего, Миша, уже язык не ворочается?

– Какому человеку?

– Который подмогает.

– В каком смысле подмогает?

– Вытянет тебя отсюда.

– Такому человеку, – сказал я убежденно, – отдам все, что имею. Всю наличность.

– Ему надобна твердая цифра.

Отношение к деньгам после дружбы с паханом было у меня легкомысленное, но все же, напрягшись, я сообразил, что лучик надежды, как вспыхнул, так и потухнет, если брякну что-либо невпопад.

– Сколько он хочет, Зиночка?

– Три тысячи. В долларах.

– Большие деньги. Может, две с половиной?

Зинаида Петровна передвинулась ближе, опалило меня ее жаркое дыхание с привкусом мяты.

– Мишенька, дурачок, об чем думаешь?! Да еще разика три током шибанут, ножкой не шевельнешь, не токмо чем иным. Или про нас передумал?

Такие же глаза бывали у кота Фараона, когда он слушал скребущуюся под полом мышь.

– Ничего не передумал. Кто я такой, чтобы от своего счастья отказываться.

– Тогда готовься. К завтраму, к ночи.

Наклонилась, прижалась губами к губам. Убей Бог, если я что-нибудь понимаю в этой жизни!

Второй сеанс электрошока случился в тот день, когда было назначено спасение. Уложили на жесткий лежак, накинули сверху простынку, виски протерли спиртом. Приладили электроды. Безликий дебил в белом халате встал у рубильника. Юрий Владимирович смущенно улыбался:

– Ну что, Михаил Ильич, готов? Поплыли?

– Будь ты проклят, садист!

– Зачем так грубо? А еще писатель! Писатели, батенька мой, люди культурные, обходительные…

В глазах скопилось вожделение: он явно наслаждался происходящим. Мое ожидание неминучей судороги возбуждало его. Разумеется, он был безумен.

– Может, головку повыше поднять?

У меня хватило достоинства промолчать.

– Ну как знаете… – наконец сделал знак помощнику, тот потянул ручку вниз.

…Удивительно, но в этот раз почудилось, что вовсе не терял сознания. Не было ни боли, ни тоски. Раскололся небесный купол, и я, выброшенный высоко под облака, с удивлением разглядывал сверху земную твердь. Чудесная, волнующая открылась картина. Зеленый бескрайний ковер, испещренный прожилками рек, утыканный светящимися плошками городов; трепетное мерцание воздушных струй, сквозь которые я птицей, камнем с огромной скоростью несся вниз, ничуть не опасаясь разбиться. Голова кружилась, как после первой рюмки. Полет длился бесконечно, я был свободен, одинок, и это было такое состояние, когда ничего уже не хочется менять.

В какой-то запредельной точке курс движения выправился из отвесного падения в широкую огненную дугу, и, не успев понять, что полет окончен, в глухом сердечном томлении я плавно спланировал в знакомую палату, где Костя-приватизатор сидел в ногах, а пахан стоял у окна, по-наполеоновски скрестив руки на груди. Был поздний вечер, но еще не ночь, потому что свет не гасили.

– Костя, – с трудом разлепил я запекшиеся губы, – погляди, что торчит из ушей?

Костя засмеялся:

– Ничего не торчит. Так кажется. Чем-то ты доктора огорчил. Повышенную дозу ахнули. Да это к лучшему, скорее отмучаешься. Я тоже тут долго не задержусь. Пусть Геннадий Иванович один остается, раз он такой неукротимый.

– Заткнись, падла, приколю! – не оглядываясь, бросил пахан.

– А что с ним?

– Понимаешь, Миш, – Костя перешел на шепот. – Вроде он совсем свихнулся. Придумал нас с тобой опустить.

– Как это опустить?

– Ну петухов из нас сделать, как в зоне. Сначала тебя, потом меня. Или наоборот. Я не понял. Конечно, я сам немного виноват, все про баб у него допытывался, каких он любит. Вот он и перепрел. Сейчас вон сил набирается.

– Прекратить! – подал голос пахан. – Кто не заткнется, будет первым.

– Может, дежурного позвать? – предложил я.

– Я думаю, у него не получится. Он как-то проговорился, у него только на проституток встает. А дежурный, сам знаешь, всем накостыляет.

Положение действительно было затруднительное, но я задумался вот о чем. Если все, что происходит, я воспринимаю всерьез, значит, врачи правы: я сумасшедший. Но еще большим сумасшедшим я был, когда написал книжку под интригующим названием «Пчелиный улей как метафора современности» и принес ее в редакцию. Вдвойне сумасшедшим был издатель, который отсылал ее в набор, и бухгалтер, который платил за нее деньги; а чтобы упрятать под замок всех потенциальных читателей этой и других моих книжек, не хватит, увы, желтых домов на этом свете. Круг замкнулся – вот о чем я подумал.

Пахан не успел сделать из нас петухов. Около полуночи дверь бесшумно отворилась и в палату вплыла Зинаида Петровна с подносом, на котором лежали шприцы. За ней следовал усатый дядька, громадный, как скала, в сером мясницком халате в обтяжку.

– Брысь по койкам, мальчики! – распорядилась Зинаида Петровна, но моих несчастных товарищей по безумию неурочное появление медиков привело в шок, и они замешкались. Пришлось усатому дядьке их поторопить. Костю он, как пушинку, переместил на кровать одним пинком, но с паханом вышла заминка. Тот, вереща, вцепился в оконную решетку и никак от нее не отрывался. Только смачный удар кулаком по затылку оборвал на полуслове его заветное: «Замочу падлу!» Зиночка вкатила укол в его худую, бессознательно дергающуюся задницу. Костя рассудительно заметил:

– Зинаида Петровна, но ведь нам прописаны только таблетки.

– Чего тебе, милый, прописано, я лучше знаю.

– А Юрий Владимирович в курсе?

– В курсе даже сам Господь Бог.

После укола Костя сразу глубоко задышал, обиженные глазки закатились под веки. Зинаида Петровна обернулась ко мне:

– Готов, Миша?

Я сказал, что готов, но двигаться не могу. Ноги отнялись. Усатый спросил:

– Бабки при тебе?

Вскинулась Зинаида Петровна:

– Опомнись, Федор! Какие у него здесь могут быть бабки? Мы же договаривались: через три дня.

– Может, он блефует. На волю выйдет – и ищи-свищи. Нет, так не годится.

– Кого ищи-свищи?! Федька, ты что? Мы же его ко мне отвезем.

– Тебе тем более не доверяю, – усатый набычился и сделал движение, будто собрался уйти. Меня мало волновало, договорятся они или нет. Могу свидетельствовать: интерес к жизни – это то, что в первую очередь подавляет электрошок. Однако оказалось, Зинаида Петровна предусмотрела подобный ход событий. Вздохнув, достала из кармашка халата перехваченную резинкой стопку «зелененьких».

– Вот аванс. Ровно тысяча. Можешь не считать.

Федор, послюнив палец, все же старательно пересчитал купюры и убрал деньги в карман. Потом с сомнением поглядел на меня, как хлопотливый хозяин смотрит на кучу мусора, неизвестно как скопившуюся в углу.

– Ну что, сам встанешь?

– Не могу. Я уже пробовал. По нужде хотел сходить.

Усатый обернулся к Зиночке:

– Зачем он тебе такой, не пойму. Гляди, по дороге околеет.

– Давай, Федя, давай! Торопиться надо.

Больше не говоря ни слова, богатырь сгреб меня вместе с простыней в охапку и понес. О дверной косяк я чувствительно приложился головой. Стерженек в груди чутко вздрагивал. Зинаида Петровна переваливалась сзади, успокоительно бормоча:

– Потерпи, Мишенька! Потерпи, родной, уже недолго!

Пятидесятилетний старец, я прижался к груди великана, и мне было чудесно. Длинный, плохо освещенный коридор, узкая лестница вниз, на которой я коленками пересчитал все поручни. Федор нес меня без всякого напряжения. Внизу, у выхода из здания сидел дежурный с автоматом Калашникова. Явно больше от скуки, чем по необходимости, спросил:

– Куда вы его?

– В морг, служба, в морг, – пропела за спиной Зиночка.

– Так вроде положено сперва усыплять.

– Там и усыпим, милый, там и усыпим, – и сунула ему под нос какую-то бумагу. Дежурный скользнул по ней взглядом, потом – по мне. Я улыбался жеманно.

– Зонтик бы взяли, – посоветовал он. – Гроза собирается.

Свежий ночной воздух ворвался в легкие, точно взрыв. Мы шли весенним садом, под ясными звездами, и влажные листья царапали меня по щекам.

Высокий забор, железные ворота. Здесь нас не останавливали, но человеку в черном плаще, который открыл ворота, Зиночка молча сунула что-то в руку.

Потом Федор аккуратно свалил меня на заднее сиденье «жигуленка». Виском я ударился о ручку дверцы. Удивительно, но боли не было.

– Не позже, чем через три дня, – напомнил на прощание Федор.

– Даже не сомневайся, – ответила спасительница.

14. В ГОСТЯХ У ЗИНОЧКИ

Квартира обыкновенная, двухкомнатная, как у меня, в типовом доме, но обставлена роскошно. Все по высшему классу. Супермебель, кухонный суперкомбайн, турецкие ковры, японская аппаратура. Зинаида Петровна уложила меня в двуспальную кровать орехового дерева, на которой вполне могли еще уместиться два Федора, сунула грелку под пятки, сама убежала на кухню. Вернулась с горячим молоком и гренками с сырной корочкой. Успела переодеться в яркое, с синими павлинами кимоно. Волосы распустила по плечам, они у нее оказались длинные, блестящие, приятного темно-каштанового цвета. Присела в ногах, заботливо поддерживала чашку у моих губ.

– Горячее молоко, Мишенька, лучше всего выгоняет заразу.

Я глядел на нее и не узнавал. От прежней Зинаиды Петровны, помощницы смерти, осталась одна лишь непомерная полнота, но и она, туго затянутая в цветастый шелк, выпирала умиротворяюще пикантными округлостями. Лицо молодое, улыбка внимательная, умная, глаза необыкновенной глубины.

– Зиночка, да ты правда очень хорошенькая! – искренне я воскликнул.

– Не все это видят, – смутилась она.

От молока меня развезло, но хрупкий стерженек больше не бултыхался в груди, заметно укрепился, зацепился, что ли, за ребра.

– А водка у тебя есть?

– Есть, все есть. Но, может быть, пока не надо?

– Как это не надо? Отметить. Все-таки из ада вырвался.

Покатилась за водкой.

Я не дождался, уснул. Но сразу проснулся. Зиночка успела придвинуть к кровати столик с закусками, с питьем: графинчик с водкой, бутылка апельсинового сока.

– Налей! – попросил я, потому что не был уверен в твердости своих рук. Отмерила грамм сорок в хрустальную рюмку, я выпил. Ничего. Жить можно. Но водка – как вода. Может быть, потому, что ледяная. Не успел я так подумать, как Зиночка расщепилась перед глазами в две Зиночки. Я хрипло хохотнул.

– Ты чего? – удивилась Зиночка.

– Выпил рюмку, а результат, как после бутылки. Экономия какая, представляешь?

– Покушай колбаски. Или вот семужка.

– Выпей со мной, Зина.

Себе Зина налила полную рюмку, опрокинула, прикрыла рот ладошкой:

– Уф!

– Сколько тебе лет, Зиночка?

– Разве об этом женщину спрашивают?

– Ну сколько? Двадцать, тридцать?

– Тридцать два. Что, непохоже?

Как раз было похоже. Там, в психушке, я думал, ей не меньше пятидесяти – вульгарная, обрюзгшая, коварная бабища, – а здесь, в уютном, мармеладном свете торшера, раскрасневшаяся, с грустной полуулыбкой, с розоватой чистой кожей, с этими прекрасными лошадиными очами она действительно выглядела робкой заневестившейся девушкой. Но все равно я со страхом гадал, что меня ждет. Смогу ли отплатить ей добром за добро. Она так похорошела, помолодела, потому что всей душой надеется на простую и понятную человеческую любовь. Конечно, резерв времени у меня есть, но небольшой. Что будет, если обману ее ожидания, не хотелось и думать.

– Плесни еще, пожалуйста.

Наполнила обе рюмки. Чокнулись. Вторая порция пошла так славно, будто неделю не выходил из-за стола.

– Теперь главное, достать деньги, – сказал я. – Кое-что у меня есть на квартире, но туда еще надо попасть. Кстати, где моя одежда? Я уж не спрашиваю про документы.

– Тебе сначала надо выспаться. Потом обо всем остальном думать. Костюм я завтра принесу. Я уж его почистила. Такой шикарный костюмчик, весь в земле вывозюкался.

– Еще бы! По болоту тащили… Слушай, а что ты скажешь Юрию Владимировичу? Куда я делся? Они же быстро установят, что ты замешана.

– С Юрой мы всегда договоримся. Одной веревочкой повязаны, – на мгновение прежний, больничный, возраст проступил в ее чертах, точно в теплой квартире подуло ледяным сквозняком. После третьей рюмки один глаз у меня автоматически закрылся, но второй еще бодрствовал.

– Ты такой красивенький, – пробормотала Зиночка.

– В молодости от баб проходу не было, – похвалился я. – Теперь не то. Какая если приголубит, то уж не даром.

– Погоди, откормлю, отмою…

Потом был сон, черный, как смола. Никаких сновидений, кошмаров. Только какой-то приборчик, вроде электродрели, зудел в ушах, но не будил, слегка щекотал. Проснулся – утро, солнце в шторах. Тишина. Поворочался – руки-ноги слушаются. Окликнул:

– Зиночка, ты где?

Ответа нет. Спустил ноги на ковер, поднялся, пошел бродить по квартире, еще как бы в полудреме. Одна комната, вторая, коридор, кухня. На входной двери с пяток хитроумных запоров. С чувством, с толком провел минут десять в туалете. Забрел в ванную. Оранжевый кафель, блеск зеркал, дорогая косметика на полочках. Всякие лосьоны, кремы, шампуни, жидкости для чего угодно. Хоть мойся, хоть пей. Хорошо, богато стали жить медсестры, а мы все злобимся: реформы, реформы!..

Наполнил ванну горячей водой, выпутался из белой длиннополой рубахи, к которой привык, как ко второй коже. Всё ведь в ней – и уколы, и электрошок. Оглядел себя голого в зеркале. Узнал. Да, это я. Немного с рожи бледноват, а так – все на месте.

В ванну залудил полбанки пены и пролежал в душистой воде невесть сколько. Кемарил, просыпался, млел. Мыслей никаких, кроме той, что жив. Потом вспомнил Полину, которую вообще-то не забывал. Но из этой ванной до нее тянуться было еще дальше, чем из психушки. Ишь как нас разметало. Мне от этого грустно, а ей, поди, хоть трава не расти. Давно плюнула и забыла пожилого придурка, так резво клюнувшего на бабий манок. Была ли она в сговоре с Трубецким, не была ли – какая теперь разница.

Рукопись про поручика Сухинова пропала со всем прочим. Может, Трубецкой забрал с собой, отвез Полине, промеж бурными ласками читают друг дружке вслух отдельные куски и хохочут до слез. Ну и Бог с ними, с проказниками.

Буду теперь жить при Зиночке, пока не прогонит. Или не сдаст обратно в психушку для усыпления.

На кухне в холодильнике оказалось столько корма, что взвод мог скрываться неделю безвылазно и только жрать и пить. Выбрал себе кое-что, накрыл на стол. Хлеб, ветчина, маринованные огурчики, черное английское пиво в маленьких бутылочках. Перекусил, покурил. Опять завалился в кровать и проспал до вечера. Проснулся еще бодрее, чем утром. И не сам проснулся, телефон разбудил. Аппарат стоял на тумбочке за головой. Дотянулся, снял трубку.

– Миша, как ты там?

– Отлично. А ты как там?

– Тут такой цирк! Потом расскажу. Скоро приеду. Ты покушать нашел?

– Нашел.

– Ну отдыхай, пока… Кто-то идет.

С трубкой в руке сидел и смотрел на темное окно. Надо было позвонить кому-то, хотя бы дочери, но не было ни сил, ни желания разговаривать с кем-нибудь из прежнего мира. Да и что скажу? Приезжайте, заберите меня. По какому адресу?

Пошел на кухню, достал бутылку родной, белоголовой, выпил, похрустел огурчиками. Унес бутылку, стакан и тарелку с огурцами в спальню. Лег. Грезил наяву, наблюдая, как по комнате протянулись, точно коричневые змеи, вечерние тени. Кого били током, а потом собирались сжечь в топке, тот меня поймет. Другого счастья нет на свете, кроме пустой головы, водки на тумбочке и теплой, мягкой постели. Хорошо, когда при этом на тебе белая фланелевая рубаха до пят, да и то не твоя. Закрой глаза и услышишь, как к изголовью подкрадывается вечность.

Проснулся в очередной раз – ночь, горит голубой торшер, в комнате – Зиночка, в кимоно, с новой прической.

– Тебе идет, – сказал я. – Ты теперь похожа на Алину.

– Кто такая Алина?

– А вот тампаксы рекламирует. Вечно хвалится: я отлично себя чувствую, я всегда сухая!

– Смотри-ка, целую бутылку выдул.

Посмотрел, правда, в бутылке – на донышке.

– В холодильнике еще есть.

Ужинали на кухне во втором часу ночи. Я чувствовал, испытание приближается, но уже не робел. На авось надеялся. Зиночка рассказала, что произошло на работе. Юрий Владимирович рвал и метал. Он человек культурный, любезный, а тут совсем распсиховался. Запер Зиночку в кабинете, топал ножонками, грозился карами. Зиночка подождала, пока он успокоится, посоветовала: «Скажи Филиппычу, больного, дескать, уже усыпили». Юрий Владимирович в общем-то никто, пешка, а вот Филиппыч – это да, это бугор. Его толком никто и не видел, и Зиночка тоже ни разу не видела, но при одном его имени весь персонал трепещет. Когда Юрий Владимирович услышал про Филиппыча, то весь позеленел и начал икать. Обратился к Зиночке с нехорошими словами: «Дура ты деревенская, как же я могу начальство обманывать? Да ты знаешь, что за это бывает? А вдруг твой говнюк писатель живой объявится?»

Зиночка уверила, что если даже писатель объявится, то уже под своей натуральной фамилией, и никто не поймет, в чем дело.

И тут прямо посреди их разговора позвонил как раз этот самый Филиппыч (у него кличка смешная – Кабан), и доктор, не переставая икать, доложил, что в больнице ЧП, один из пациентов не выдержал лечебной процедуры и преждевременно подох. Кабан, видно, поинтересовался, почему доктор так нервничает по совершенному пустяку? На что Юрий Владимирович, страшно поглядев на Зиночку, ответил в том смысле, что, дескать, действительно, ничего особенного не случилось, но его, как профессионала, отвечающего за жизнь людей, любое нарушение лечебного графика возмущает. И он собирается строго наказать виновных в недосмотре.

Когда Юрий Владимирович положил трубку, то был такой же белый (из зеленого), как стена в кабинете. Сказал Зиночке: «Ну все, подружка! Если он всплывет, нам с тобой обоим хана. И все из-за твоей вонючей похоти». Зиночка не стала объяснять ему разницу между похотью и любовью, он бы все равно не понял, но только сказала: «Нам с тобой, Юра, так и так хана. Не сегодня, так завтра».

– Зиночка, но если они знают, что я у тебя, кто им мешает приехать и забрать меня отсюда?

– Ты что? – удивилась. – Никогда Юра на это не решится. Зачем ему лишний шум. Он вообще дальше больницы носа не кажет. Ты что?!

В каждой молодо зеленеющей ячейке нашего в муках обретенного рыночного рая царствовал общий закон, закон пахана, но присутствовали свои нюансы, которые, даже будучи полноправным обитателем этого рая, я не всегда улавливал. К примеру, так и не смог понять, почему все же Юрий Владимирович, а тем паче грозный Филиппыч-Кабан затруднятся изъять меня из Зиночкиной квартиры, но так как ничего другого не оставалось, пришлось поверить ей на слово. Зиночка ожидала от меня одобрения, и она его получила.

– Ты еще хитрее, чем я думал, – признал я.

– Уж с нашими цуциками как-нибудь управлюсь, – гордо подтвердила она. – Тебе нечего опасаться, Мишенька. Вот только денежки надо поскорее отдать.

– Денежки на квартире.

– А квартира твоя где?

Неизвестно зачем я соврал:

– В Марьиной Роще.

– Ну вот еще денек полежишь – и съездим. Послезавтра съездим, с утра. У меня отгул. – Пытливо на меня посмотрела: – Вроде тебе получше, да?

– Намного. Я уж помылся весь. Только в башке чего-то гудит.

– У нас лечение сильное. Нескоро пройдет. Может, через месяц. Потерпи, Мишенька!

Столько нежности было в ее взгляде и голосе, сделавшемся чуть хрипловатым, что я догадался: в постель. Шарахнул еще стакан, да и Зиночка не отставала. На двоих мы уже осушили две бутылки красного вина, липкого, как мигрень. Я спросил, как там мои товарищи по несчастью: приватизатор и пахан? С ними было все в порядке. Костя сразу раскололся и даже взял вину за побег на себя: ему вкатили лошадиную дозу «дробомила», теперь он двое суток будет витать в небесах. С паханом получилось, правда, не совсем гладко. Он начал в неурочное время, по утрянке, качать права, под запал ему вроде бы сломали ногу. Но это все не имеет никакого значения, потому что скорее всего Юрий Владимирович их обоих прикажет залечить – зачем ему лишние свидетели. Говоря все это, Зиночка по-прежнему смотрела на меня ласковым взглядом текущей лошадки.