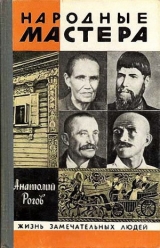

Текст книги "Народные мастера"

Автор книги: Анатолий Рогов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)

11

Яблоки были крупные, продолговатые и алые, как в сказке, даже густо-алые – очень красивые. Их только за это и ценили, потому что на вкус ничего особенного – пресноватые да еще и мягкие, рассыпчатые. Назывались они «царский шип» и висели на самом верху высокой яблони. Трясти ее не имело смысла, яблоки бились и теряли свою красоту. Поэтому даже ночные налетчики на мазинский «царский шип» обычно только лазили.

В этот раз один из парней взобрался наверх, второй устроился на нижних ветвях, чтобы, значит, передавать яблоки прямо из рук в руки, а у тех, что на земле, холщовый мешок был припасен – пошуровать решили основательно.

Деревня спала, ни огонька. Полнеба в ясных августовских звездах – видно хорошо. Собаки молчали. Слышно было только сверчков да при порывах ветра слабые звуки гармошки с гулянья у Коскова.

И вдруг по саду поплыл веселый медный перезвон и через секунду ближний к мазинскому дому парень взвыл от боли. Его огрели по заду палкой. А в того, который лез наверх, снизу уперся длинный шест, и он боялся шелохнуться – шест держал сам Игнатий Андреевич. А палками работали его старшие сыновья: Василий, Леонид и Петр. Убежать было невозможно – окружили. И главное, все Мазины хохотали. А когда те двое стали наконец слезать с яблони, вокруг опять зазвенело. Вернее, не вокруг, а из мазинского дома, с чердака, но так громко и весело, что чудилось – звенит везде.

Оказывается, Игнатий Андреевич протянул от яблонь на чердак тонкие проволочки и привязал к их концам разные колокольчики – и поддужных где-то набрал, и боталы.

– Спасибо за потеху, ребятки!.. А яблок-то возьмите, вон у сарая корзина собранных. Там и послаще есть – боровинка…

А то вынес раз в воскресенье на улицу хитрый деревянный замок со съемной крышкой и отдельным большим гнездом для нескольких засовов. Сказал, что купил его где-то за Узолой и что этот замок прочнее любого железного и боится только пожара. Мужики посмотрели, некоторые такие вроде уже встречали: внутри десятка два разных зубчатых планок и косячков. Решили, что никакой особой прочности в нем и нет. Мазин крышку задвинул, засовы в гнезде защелкнул и предложил: «Попробуйте отпереть или разнять – все одно!» Попробовали – ничего ни у кого не получилось. А дело это происходило у соседского дома, прямо у завалинки, там палисада не было. Место со всех сторон видное. Начинали-то – человек пять было, а глядь, уже и новые мужики и мальчишки набегли. Тянули и по двое, и по трое. Мазин разрешил: «Продевай в дырья – там с обоих концов крепежные дырки были, – продевай хошь веревки, хошь скобы и тяни всей деревней – все одно не растянешь!». Тут уж и бабы появились, начался гвалт, подковырки, смех. У тянущих из-под сапог пыль клубами, лица багровые – было жарко, конец июля. Возбужденные собаки крутятся. Одна группа вдруг завалилась, кто-то осерчал, заматерился. А оказавшийся рядом батюшка отец Михаил погрозил ему пальцем. Смеху еще больше… «Лошадьми потянуть – отопрется!» – крикнул Михаил Ретичев. «Ни в жисть! Ни в жисть!» – вскинулся Мазин. Ретичев и Федор Сундуков послали сыновей за конями, кто-то принес железные скобы, продел в дырки, за них завязали гужи, толпа раздалась, и кони рванули в разные стороны: замок мелко задрожал на натянутых, точно струны, гужах. Вокруг улюлюкали, понукали лошадей, те тоже взмокли, выворачивали копытами комья земли. Все окуталось пылью, стало вроде еще жарче…

Азарт был большой, даже старики и старухи кричали и спорили. Все были тут, почитай, вся деревня и некоторые из Коскова. Часа три колготились, пока тот же Мишка Ретичев вдруг не закричал:

– Погодь!

Он уставился на замок.

– Кто ж это так скобы-то вдел: не вдоль, а поперек? Мы ж его не отпираем, а рвем…

Все смотрели на Мазина. Даже одна из взмокших, тяжело дышавших лошадей. Стало тихо.

А он насупился и недоуменно развел руками, но газа у него были смешливые.

– По морде бы за такие шутки! – рявкнул кто.

– И то…

– Лошадей взмылили…

Но тут затрясся, мелко захихикал отец Михаил:

– Ну, надул!..

И другие стали смеяться, вспоминая, как только что горячились, спорили и прыгали, словно малые ребята, вокруг этого дурацкого замка. И ведь не час, не два… Ведь про все забыли, а их просто надули. Ну Мазин! Устроил распотеху. Всю деревню облапошил. Целое представление…

А свои фантастические истории Мазин начал сочинять еще в детстве. Мальчишки, известное дело, многие любят наплести с три короба. Но потом это проходит. А у него наоборот: чем старше делался, тем больше сочинял. Иногда ему даже в глаза говорили:

– Брешешь!

Он вздыхал.

– Зато интересно. Что так-то сидеть… Эх вы…

И замолчит, обиженный.

И всем станет скучно…

Перестали обличать после истории со знахарством. Объявил вдруг, что достал какие-то старинные книги, но никому не показывал, только рассказывал, какие чудеса можно делать, прочитав их.

Одной бабе вдруг зубы заговорил; пошептал, пошептал что-то – перестали болеть. Мальчонке вывих вправил. Боль в животе успокаивал. А потом и медом стал лечить, и пчелок на поясницу сажал от прострела. Потянулся к нему народ.

Ночь, полночь – постучатся, он встанет, посмотрит, что у человека, – никому не отказывал. Если кровь шла – поводит вокруг пальцем, пошепчет что-то, пожмет рядом и остановит. И всегда предупреждал:

– Но мне только чтобы с голоду: тогда могу, а сытому – нет…

Книги у него стояли на полке, все толстые, старинные, в коже. Перед иконами там горела зеленая лампада. Сын его вспоминает, как приходил иногда за полночь с гулянки, а они с матерью не спят: она грунтует донца, а он читает какую-нибудь из этих книг. Без дела никогда не сидели. Не помнит он, чтобы мать и отец когда между собой ругались. Отец голос вообще ни на кого не повышал спокойный был. Громко только песни пел. А если и рассердится за что на мать, то пальцем по столу постучит и скажет: «Заскребла, скребуха!». Скребухой звал лишь когда сердился, а обычно ласково «Мазеной» или Анной Алексеевной. Она была из Ржанова – это еще восемь верст за Узолой. Отец ее валял валенки, считался зажиточным. Маленькая, курносая, бойкая, она как будто для Мазина и была рождена. Никогда не унывала, не уставала, во всем поддерживала, помогала в работе с донцами, управлялась вместе с ним в поле, и с двумя коровами, со всей прочей скотиной, с домом, и, главное, народила Игнатию Андреевичу шесть мальчишек и шесть девчонок. Причем всех ровно через раз: сын – дочь, сын – дочь. Только одеть-обуть такую ораву успевай поворачиваться; ткала тоже сама, все в новинах ходили. «Истинная Мазена!» – нахваливал ее Игнатий Андреевич. Подтрунивал лишь над ее сюсюканьем; «Нянидушка», звала она, например, Леонида. А ребят их в деревне кликали «мазятами». Дружно жило семейство. Старший, Василий, тоже помогал отцу, еще мальчишкой уже наводил орнаменты, а потом и товар возил в Городец и Нижний. Все младшие были при деле, когда не ходили в школу. «Ой, какие они задорны на работу, Мазины-то! – говорили в Курцеве. – Не знаем обедать-то, обедают ли? Бросаются на работу…».

12

От Курцева до Коскова полверсты. В Коскове к четырнадцатому году насчитывалось сорок три двора, а в Курцеве всего двенадцать. Но там помещались церковь и школа, и деревни жили одной жизнью, одними заботами и настроениями. И лучшим мастером большинство считало вовсе не Мазина, а Игнатия Клементьевича Лебедева, хотя он много лет проживал не в родном Коскове, а в Городце и не красил донец.

Он занимался обивкой, покраской и лакировкой выездных саней, тарантасов и пролеток, которые изготавливались в мастерских Муравьева, Лоцмановых и Сушина.

Высокий, прямой, очень сильный, с русобородым красивым, всегда спокойным лицом, истый старовер, человек умный и наделенный художественным талантом, Игнатий Клементьевич жил разумно и строго, стремился к духовному самообогащению, много читал, прекрасно пересказывал своими словами «Руслана и Людмилу», былины про Илью Муромца, историю Александра Македонского, помнил уйму стихов. Поначалу-то он занимался своими тарантасами и пролетками в Коскове, прямо в отчем дворе, а в Городец переехал в начале века не столько, чтобы быть поближе к мастерским, сколько для того, чтобы общаться с Иваном Григорьевичем Блиновым. Был тогда там такой человек, жене Лебедева доводился родственником. Тоже выходец из крестьян подгородецкой деревни Кудашихи, он еще мальчиком самостоятельно выучился грамоте и великолепно рисовал, копировал иллюстрации из старинных книг, а потом овладел и старинной каллиграфией, знал до сорока почерков и мог целиком повторить любую из так называемых лицевых, то есть иллюстрированных, рукописных книг. Купцы-старообрядцы, и в первую очередь Овчинников, завалили его заказами, и он уже не только копировал древние фолианты, но и сводил воедино отдельные тексты и сам их великолепно иллюстрировал. Художник он был очень одаренный и работал в манере старинной русской миниатюры, знал все ее особенности. Текст чаще всего писал своеобразным полууставом шестнадцатого века. Бумагу же для этих книг перед использованием ненадолго клал в воду с пережженным сахаром: желтая вода и ее делала желтой, как будто многовековой. Сам изготавливал и красивые кожаные тисненые переплеты для своих книг, непременно с медными или серебряными застежками. Одним словом, это был настоящий каллиграф-виртуоз, последний в нашей стране, по мнению виднейших ученых. И хотя по их же мнению, Блинов был «не очень научен в воспроизведении некоторых рукописных стилей, все, однако, искупается его общей большой талантливостью». Он ведь писал еще и картины в таком же подстаринном духе, и одна из них, очень большая «Куликовская битва», и сейчас украшает городецкий музей. Причем если не читать подпись, то кажется, что это длинное полотнище с иконописно решенными массами русских и татарских воинов появилось в те же стародавние времена, а не в двадцатом веке. Создал Иван Григорьевич и рукописное «Слово о полку Игореве» со своими иллюстрациями. Переписывал и иллюстрировал сказки Пушкина, за что еще в 1914 году получил премию в четыреста рублей, и эти картинки много лет воспроизводились в учебниках «Родная речь». Подолгу работал в Историческом музее, в Петербургском археологическом институте, в Казанское университете, в Московской типографии Бугрова, специализировавшейся на редких изданиях. Рукописи, древние грамоты, акты, миниатюры… Он их переписывал восстанавливал, реставрировал, исследовал, копировал, создавал новое, в частности, разные эмблемы. А в советские годы стал инициатором создания Городецкого краеведческого музея, отдал ему более десяти лет.

Он знал и умел поразительно много, и его официально, в документах называли историком-художником.

Да и человек был очень светлый и цельный и даже внешне отличался большим благородством и красотой. До глубокой старости, а он дожил до 1944 года, выглядел очень красивым.

Игнатий Клементьевич Лебедев был в него влюблен и старался во всем подражать. Иван же Григорьевич учил его рисовать, познакомил с иконописью, приобщил к чтению, и одно время даже давал копировать картинки для своих книг, сам писал только текст. Поновлял Игнатий Клементьевич и старые иконы. Делал новые. И картины писал, даже четырехметровую как-то начал – аллегорический бой праведных и неправедных сил. Но бросил…

А донец до революции расписал лишь несколько штук на подарки. И они были совсем отличные от узольских, хотя сюжеты он взял традиционные.

Одно из них можно назвать «Всему – свое время». На нем два одинаковых кадра: в верхнем – в небольшой нарядной гостиной собрались две молодые пары. У одной полнейший «совет да любовь», они, мило воркуя, сидят на диване перед накрытым столом. И совсем не замечают, что их друзья поссорились и стоят в разных концах комнаты за высокими стульями, не глядят друг на друга и вообще, кажется, не знают, что делать дальше.

А на столе самовар урчит, нетронутые рюмки поблескивают, закуска. Все явно готовились к этой встрече, принарядились, у девиц высокие прически…

А в нижнем кадре тоже четверо, только одни женщины в саду, все среднего возраста, все держатся чинно, одеты строго и наглухо, до самого подбородка. Отшумела любовь, отсверкала ласками и печалями, теперь они матери, хозяйки домов, теперь им пристало только так вот собраться под яблонькой да испить чайку с домашним вареньем да спокойненько поразговаривать о том о сем.

Основные цвета здесь золотисто-кисельно-лиловатые, как бы разбеленные, и все четко-четко прорисовано тончайшими черными и белыми линиями. Как будто это не живопись, а тонко сгармонированная раскрашенная графика, Все пропорции и отношения грамотные, почти реальные, есть понятие о перспективе. И проработано донце от начала до конца с величайшей тщательностью, многое даже и по линеечке да со штриховкой. То есть буквально во всем видна рука опытного и очень аккуратного иконописца.

Одному Мазину лебедевские работы не нравились:

– Мастер, конечно, важный. Но не по-нашему…

– Да разве у нас так кто выделать может?

– А на кой?.. Кисть лететь должна, в красках звон нужен, а тут… душевности тут мало… Вот Федор – этот душевный…

Федор Семенович Краснояров был чуть постарше Лебедева, родился в тысяча восемьсот шестьдесят первом году. Дома их в Коскове почти рядом, через проулок. Они дружили, только Лебедев редко объявлялся в деревне. А Краснояров отсутствовал лишь тогда, когда был в армии. И как вернулся, так его дом в самое бойкое место превратился: круглый день возле него народ. И чуть свет кто-нибудь в окошко стучится, и в полдень идут, а вечером прямо на травке рассядутся. Ну а зимой набивались, конечно, в избу. И дело не только в том, что Красноярова много лет подряд избирали деревенским старостой и люди шли к нему прежде всего по делам и со всякими нуждами. Дело в том, что Федор Семенович был большим умницей и очень рассудительным человеком. Да еще и очень добрым и мягким в обращении. И сам из таких же, как все, «красилей». Правда, кормились Краснояровы в основном не донцами, а держали несколько коров – сбивали масло, возили в город молоко. Летом, как только трава набирала силу, он дни и ночи пропадал в лугах и на лесных полянах, за десять-пятнадцать верст уезжал. Косил столько, что тощал чуть не вдвое; сена-то требовалась уйма. Был у них и ржаной клин, еще меньше, чем у Мазиных. И льна они сеяли меньше. А по осени солили бочками грибы на продажу. Тут уж и всю ребятню к делу подключали, семь душ. В общем – промышляли; Федор Семенович крутился без роздыху и вместе с тем один на всей Узоле выписывал нижегородскую газету, а как ее приносили, откладывал дела, прочитывал от первой до последней строчки, потом многое пересказывал сельчанам, читал вслух отдельные статьи и рассуждал на затронутые ими темы. Очень любил рассуждать о политике, о смысле жизни и о природе. «Вот напримерно сказать…» «Напримерно сказать» была его вечная присказка.

Высокий, лобастый, с длинной и очень мягкой, рано поседевшей бородой, он смотрел всегда на все и всех с большим любопытством и добротой. Все разберет и даже когда и не поможет человеку, тому все равно легче от одного сочувствия.

За краски же, как и большинство, брался только в зиму и писал, не соблюдая вообще никаких законов и приемов, даже здешних. «Что как вздумает, – говорил его сын, – то и пишет. А что напишет – все новое, не повторял». А Лебедев смеялся: «Вот Федор путает, путает в росписи, а все получается».

Композиции строил как изорассказы или из одной многофигурной сцены, или из нескольких, ничем их не разделяя. Пропорции и перспектива отсутствуют полностью: человек сзади зачастую в три раза больше переднего (понимай – он главное!). На первый взгляд кажется, что рисовал эти картинки наивный ребенок. Нагородил, нагородил: в одной целый скотный двор, а в другой и того больше – приусадебный участок с огородом, садом, пчельником, выпасом, ржаным клином. И везде люди, люди, скотина, живность поменьше, овощи и фрукты произрастают, злаки разные… Начинаешь разглядывать, что же там еще изображено и чем каждый персонаж занят, и вдруг чувствуешь, что, несмотря на все детски наивные упрощения, эта картинка с каждой минутой все больше и больше волнует тебя. Потому что она не просто повествует о крестьянском житье-бытье, она полна радостного многоцветья – маленьких и веселых, как будто солнечных мазочков – и уймы таких трогательных подробностей, что понимаешь: автор восторженно влюблен в родную землю, во все живое на ней, в свой крестьянский труд. И этими своими картинками он стремится пусть очень наивно, но широко, философски осмыслить, в чем красота и прелесть того, что он так любит. Он и нас подключает к своим большим раздумьям и нас наполняет своими светлыми чувствами. Показывает, например, как ребята лакомятся малиной, как женщина доит корову, а рядом ждут молочка теленок, девочка и кошка, как гусыня ведет плавать гусят, как качают мед, как отбивают косы… Много волнующего показывает… Кстати, когда в Курцеве или Коскове отбивают косы, а Узола ровна как стекло, тупое цоканье металла слышно даже за рекой, за лесами… На очень высоком месте стоят деревни…

Были у Федора Семеновича еще две особенности: во-первых, он собирал чужие донца. Как увидит у кого особо красивую интересную роспись, так просит или подарить, или обменяться, или даже продать. А дома вешал эти чужие донца в горнице на стены, штук двадцать там было: Лебедева, Мазина, Крюковых, Сундукова, Колесова, два Мельниковских… Часто ими любовался и другим показывал… И во-вторых, в лес Федор Семенович ходил всегда с большим острейшим ножом и приносил оттуда замысловатые сучки и коряжки, делал из них разные фигурки. Раз из болота даже здоровенный пень притащил.

– Что это ты, дядя, приволок? – спрашивал сосед.

– Да вот, напримерно сказать, медведя хочу сделать…

Эти три художника и определяли накануне революции основные направления городецкой живописи.

Ярко лирическое – Игнатий Андреевич Мазин.

Повествовательно-философское – Федор Семенович Краснояров.

Формально холодноватое мастерство – Игнатий Клементьевич Лебедев.

Все остальные мастера шли следом.

13

В конце двадцатых годов спрос на прялки упал, в продаже появились дешевые промышленные ткани. Домашнее ткачество умирало. Мазин в срочном порядке наладил было изготовление детских расписных стульчиков и вырезанных из фанеры кукол, но их тоже брали все хуже и хуже: фабричная игрушка забивала…

Искусствовед Д. Прокопьев писал в 1929 году в Нижегородском краеведческом сборнике. Раньше «городецкие донца продавали не только на субботних городских базарах, но и в Гороховце, в Лыскове, Бармине, в Костроме, Лухе (специально «Луховская суббота», за 4 недели до рождества). Валовщики приезжали и брали валом. Иногда десятки саней стояли с этим товаром.

К двадцать шестому же году дело угасло почти совсем. На Городецком базаре тогда можно было встретить стариков мастеров, у которых вместо прежних подвод десяток донец веерообразно висели на полусогнутой левой руке. На фоне будничного базара, заснеженного и разубранного инеем, эти старички и яркие краски росписей, подчеркнутые чернотой дубленого полушубка, казались необыкновенно-красочной, почти нарочитой выдумкой».

Совсем худые времена настали. Землица-то вдосталь никогда не кормила, скудная, да и мало ее, а кулачье если и давало взаймы меру зерна, требовало за нее осенью две, никак не меньше. Да и сколько можно было на заемах протянуть, ртов-то – сам четырнадцатый. И как ни горько, как ни больно было Игнатию Андреевичу, а все реже и реже брался он за краски и кисти, зато поправил стоявшую на горе в березках старую ригу, сложил поблизости печь для обжига, и стало семейство из ближнего оврага глину таскать. Два года кирпичи делали, и два года ребятишки не могли глядеть, как он по утрам и вечерам мимо своей нетопленой работни ходит. Потемнеет весь, за бороду ухватится, и ни на дверь, ни на окошко не глядит…

В Косково вернулся Лебедев. Пролетки и тарантасы и подстаринные книги были теперь тоже никому не нужны. Стали они с Краснояровым собирать артель, поначалу не художественную: детские качалки делали, шкафы, комоды, тумбочки – столяры-то все были отменные. Наладились точить солонки, кандейки, бураки и их уже расписывали. И детские стульчики расписывали. Мазин тоже вошел в эту артель, переименованную позже в промколхоз.

Донца писали только близким знакомым на память.

В тридцатом году приехал на Узолу Иван Иванович Овешков – талантливый резчик и рисовальщик, он работал в Институте художественной промышленности. Сказал, что институт хочет им помочь возродить промысел.

Они не знали, что в Москве в Историческом музее еще в 1921 году состоялась большая выставка под названием «Русское крестьянское искусство». Овешков привез ее афишу, и там было написано, что «крестьянское искусство почти никому не известно, а между тем достойно нашего глубокого внимания», и что «во многих случаях крестьянин-художник может указать новые пути нашему современному искусству»… Их росписи тоже показывали на этой выставке, и все восторгались, а самый крупный специалист по народному искусству Василий Сергеевич Воронов уже несколько раз сильно хвалил ее в печати: «Нижегородская манера… наиболее чистый вариант подлинного живописного искусства… она стала традиционна и классична… И украшает любую вещь обихода, обращая повседневную жизнь в глубокий и не шумный праздник живой красоты…». Оказывается, стараниями Воронова и других людей их судьбой интересуются теперь не только Институт художественной промышленности, но и Комитет по делам искусств, разные музеи. Иван Иванович Овешков и послан, чтобы разобраться во всех здешних делах на месте: посмотреть и посоветоваться с самими художниками, как им лучше сорганизоваться производственно, какие новые изделия осваивать, какие новые темы разрабатывать в росписи, как готовить творческую смену… Разговор о смене, об ученичестве особенно порадовал: значит, дело затевается серьезное.

Поселился Овешков в Курцеве, ходил по домам, сидел в бывшей маслобойке на горе, где теперь размещалась артельная мастерская – все присматривался к каждому мастеру, а потом и предложил:

– А может, вам своим манером попробовать картины писать? На фанере или бумаге.

– А кому они нужны?

– Пока институту, в музей.

– Неуж в музей возьмут?

– И деньги заплатят.

– Эх ты!..

Стали пробовать: некоторые загрунтовали фанерки по-старому, под клеевые краски, а некоторые проолифили, чтобы работать уже масляными. И бумагу проклеивали и олифили. Но писать начали в основном то же, что и раньше: чаепития, прогулки, коней и птиц, цветы… Да и не умели ведь многие ничего другого. Только Лебедев, Краснояров да Мазин делали новое. Лебедев – «Богатырей», Краснояров – «Тройку» и «Быт семьи», а Мазин за то же время шесть картин успел написать: многофигурную «Свадьбу» с портретами предков на стенах, «Красную конницу», «Колхозный базар», где в палатках продавали городецких коней и другие игрушки, большие «Посиделки» и две объединенные картины, в которых изобразил все этапы изготовления донец.

Он всегда работал с удовольствием и любил, когда кто-нибудь при этом присутствовал, был тогда особенно словоохотлив, все показывал и спрашивал:

– Ну как, хорошо ли? Как на самом деле?

Спрашивал и на этот раз, но видно было, что и сам доволен, что делает совсем новое и что получается у него все так, как ни у кого больше не получается.

Когда писал «Посиделки», Иван Иванович подолгу стоял за его спиной, наблюдая с огромным интересом. И другие наблюдали, как он сделал на фанере черной краской несколько штрихов – вроде бы это фигуры, – посидел малость и, хотя ничего еще не обозначилось, уже начал в полную силу красками. Клал их, как всегда, размашисто и жидко, подбирал кистью, чтоб не текли.

Изобразил большую нарядную горницу, в которой прядут четыре девицы и две только усаживаются с прялками, а в центре задумчиво играющего гармониста в расшитой цветами белой рубахе, под расшитыми полотенцами. Они все глядят налево, на дверь, в которую с мороза только что вошли еще три парня с гармошками. Один зажал ее под мышкой. Полный парень с усиками в дубленой душегрее здесь явно за главного…

– Ну как, хорошо ли? Как на самом деле?

Игнатий Андреевич победно всех оглядывал и смеялся. Людей он писал на чистом фоне, и ни один человек у него не был похож на другого: у каждого свое лицо, свой наряд, своя повадка и движение – все удивительно живые. А у ног полного парня еще собачонку поместил, которая ему весело в глаза заглядывает: проходить, мол, дальше или рано? Одной позой этот собачий вопрос передал. Овешков аж присвистнул… Потом Мазин убрал горницу зеркалами и расшитыми полотенцами, заключил всю картину в нарядную рамку, и она стала еще живей, наполнилась бесподобными ритмами розовых, белых, зеленых и синих платьев, лиц, юбок, передников, рубах, штор, окон, полотенец, цветов. Эта ритмика рождала ощущение музыки, обвевала вечерне-зимним светом, уютом, теплом, рождало именно вечернее радостно-посиделочное настроение…

Такой картины на Узоле еще не видывали.

– Какая композиция! – восторгался Овешков. – Какая цветовая цельность и нежность! Какие яркие образы! Ни убавить, ни прибавить. Это шедевр, Игнатий Андреевич!..

Мазин стал хуже видеть, носил теперь круглые черные очки. Когда работал, они у него все время съезжали на нос, и лицо минутами становилось суровым и отрешенным – темные волосы низкой скобкой, брови туго сдвинуты, рот жесткий. Но, услышав похвалы, неторопливо снял очки и вдруг хохотнул:

– А чего я говорил? Говорил, что лучше всех сделаю Иван Иванович, а про черную розу я тебе сказывал ли, про Иванов-то день? И про Гордея из Пронина, что на Светлояр ходил… Э-э-э, что ж это я…

Но Овешков уехал, и все пошло по-старому: артель опять выпускала мебель да кандейки и солонки. Роспись никто не заказывал. До тридцать пятого года так было, пока в журнале «Наши достижения» не появилась статья Д. Прокофьева с портретом Игнатия Андреевича и фотографией расписанных им детских стульчиков. «Колхозный художник, славный Игнатий Андреевич Мазин, – было написано рядом с портретом, – мастер «красильного» дела. В Горьковском крае живет этот замечательный художник праздничной народной росписи, так радующей глаз».

А в статье говорилось, что территория Горьковского края – «своеобразный музей деревянной резьбы, украшающей еще сотни и тысячи старых деревенских изб. Этот исключительный опыт деревянной резьбы сейчас в пренебрежении. Но кто поручится за то, что все богатство здешнего резного узора, вьющегося гирляндами перистой листвы и цветов, изящнейшими изгибами птиц, ритмическим бегом геометрических форм, не понадобится нам вновь для украшения стройки колхозной деревни…

В забвении сейчас и своеобразный красильный промысел Городецкого района… Городецкий базар давал расписную прялку, швейку, цветистое лукошко, ярко расцвеченную солоницу и игрушку. Сейчас из всего красильного дела уцелело производство малиновых солонок с большой голубой розой на стенке… Местная промкооперация не заинтересовалась городецкой росписью и все внимание переключила на хохломскую. А между тем мастерство городецких красильников не менее своеобразно и декоративно… Большое внимание привлекает здесь талант Игнатия Андреевича Мазина. На пороге своего шестидесятилетия Мазин неожиданно оказался в одиночестве. «Красильное дело нарушилось и пошло прахом», – горестно говорит о любимой своей работе художник.

После этой статьи словно лед двинулся: Овешков вдруг вызвал Мазина в Москву писать новые картины, и там оказалось, что его работы знают уже очень много людей. Они приходили знакомиться, все время он кому-то был нужен, все время его куда-то приглашали, расспрашивали о жизни, об истории городецкой росписи без конца просили что-нибудь написать для музеев, для них лично. И он писал картину за картиной с такой же охотой с какой раньше делал игрушки для ребят. И никаких денег с частных лиц не брал – дарил. Только называл отныне все свои работы – «панно». Очень ему это звенящее слово понравилось. Изображал жизнь старой и новой деревни, но по-прежнему только самое хорошее в ней, самое отрадное: медвежьи представления на деревенских улицах, свидания, прогулки, строительство школ, празднование Первого мая, колхозные ясли, детские игры, охоты. Причем мужики у него охотились в русских лесах не только на своих зверей и птиц, но и на гривастых красавцев львов, а сами эти леса больше походили на сказочные кущи. В жизни ведь столько чудес! Одна такая «Охота», хранящаяся ныне в Загорском музее, целых три метра в длину.

В Курцеве и Коскове тоже стали появляться искусствоведы, художники, журналисты. Заказы получали и другие мастера.

А картины Игнатия Андреевича уже обретали постоянную прописку в музеях Горького, Ярославля, Костромы, Загорска, в Историческом и Русском музеях. Но он, ко всеобщему удивлению, этим обстоятельством совсем не гордился, не хвастался. Наверное, потому, что до тридцать пятого – тридцать шестого годов не очень-то понимал значение музеев, сам бывал только в своем городецком маленьком музее, созданном Иваном Григорьевичем Блиновым. Там тоже в одном из залов висело его панно «Праздничный выезд чиновника». А вот когда видел возле своих работ много народу, видел, что его живопись нравится, – вот тогда радовался как мальчишка, и обязательно рассказывал об этом, хвастался. Но вообще-то старался в последнее время быть серьезнее, делать все еще лучше.

Захотелось вдруг попробовать свои силы в больших форматах, украсить какие-нибудь помещения. Он чувствовал, что может получиться здорово, что городецкая живопись со своей яркозвучной нарядностью как будто специально для этого создана – просто надо попробовать.

Вскоре такая возможность представилась: их пригласили расписать магазин в Городце. Весь город ходил смотреть на их работу, а как войдут – все улыбаются и говорят, что на сказочный сад похоже с голубыми и черными розами, тонконогими гордыми конями и веселыми красавицами в пышных юбках.

Потом оформляли вокзал Горьковской детской железной дороги. Уже целой бригадой ездили, и Мазин за старшего. Работал с огромным увлечением и быстротой. А в деревню вернулся с подводой, на которой привез новый диван с высокой спинкой, полочкой и вделанным в нее зеркалом. Пока ехал улицей, все косился по сторонам – видят ли, что за вещь у них появилась. Даже у батюшки раньше такой не было. Диваном его наградили за роспись вокзала. Радовался и хвастался очень, всех приглашал поглядеть – награды-то в Курцеве тоже еще никто не получал.