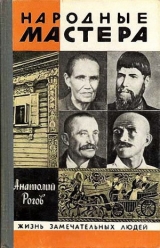

Текст книги "Народные мастера"

Автор книги: Анатолий Рогов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)

Кустарный музей должен быть преобразован в сильный и авторитетный музей народного искусства. При нем следует устроить центральные экспериментальные мастерские. Здесь мастера народного искусства – старшего и младшего поколений – могут искать нового применения своих художественных и технических навыков…

На местах следует организовать такие же музейные очаги народного искусства…».

23

Милиционер всякий раз удивлялся:

– Когда же ты спишь, батя?!

– Ночью сплю, не утром же.

– Ничего себе утро – четыре часа…

Милиционер зябко ежился, тер слипающиеся глаза, отпирал ворота, а впустив Василия Петровича, снова запирал их и возвращался в свою будку. Иногда спрашивал:

– Как сегодня доехал?

– Грузовой трамвай шел.

– Повезло! Ну, счастливо.

В сонных глазах милиционера мелькало не то сочувствие, не то жалость. Он, видимо, считал Василия Петровича чудаком или малость притрахнутым: приезжает на работу ночью, за четыре-пять часов до начала, и идет не ближним путем, не через главный вход, а самым дальним – через Останкинский парк.

«Пусть считает, – думал Василий Петрович. – Сказал, что здесь удобней, – и ладно».

Он эту аллею еще в прошлом году «открыл», когда они тут только начинали работать и как-то вечером решили сходить посмотреть резьбу в Останкинском дворце, в бывшем дворце графов Шереметевых. Что в нем буквально все из дерева, они, конечно, знали, но все-таки такого совершенства и красоты не ожидали. И чтобы так тонко под разный камень дерево подделывать, под разный мрамор, под лепнину – этого тоже еще не видывали. Шли обратно пораженные, говорили о крепостных мужиках, которые все это сладили. Говорили почему-то вполголоса. Василий Петрович молчал, но думал тоже об этих мужиках. А потом глянул: вокруг светлые сумерки, а слева за деревьями на небе широкая зеленая полоса – и идут они старинной липовой аллеей. Липы высоченные, прямые, а навстречу сдвоенные стволы плывут. Аж вздрогнул от неожиданности: почудилось, что он в Абрамцеве.

И сколько потом ни приезжал сюда, ощущение это только усиливалось. До странности похожими казались отдельные деревья, корневища, выползшие на дорогу, солнечные полосы и солнечная рябь, медовый воздух. Даже волны сырости и те вдруг набегали на аллею, как будто невдалеке была студеная Воря. Иногда галдело воронье, и в эти моменты Василий Петрович особенно ясно видел то, далекое Абрамцево… Перебирал в памяти тогдашние свои мысли и чувства и более поздние… И вдруг неожиданно для самого себя бесшумно нырял с аллеи в кусты, отыскивал затаенный уголок и застывал в нем, как когда-то за Вринкой. Больше всего здесь было щеглов. Легонькие, веселые, судачат, спорят, поют, перекликаются, словно стеклышками звенят: «Пи-пить!.. Пи-ить!..» То белые щечки мелькнут, то красный лобик, то кадмиевые зеркальца на крыльях. Одно слово – щеголь… А раз в жухлой траве и рыженькое стройное тельце соловья различил: мелькнул и исчез, пофификал сзади и, видимо, насторожился – тихонечко глухо захрапел – кррр! Много раз Василий Петрович так застывал, уже всех здешних обитателей знал, а все чего-то ждал… После понял, что ищет королька… Хотя какой тут мог быть королек! Ему же настоящий лес нужен, густой ельник, а тут подмосковный парк…

Но главное было впереди, за этим парком.

За ним начиналась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, вернее, строительство огромной небывалой выставки. Василий Петрович с сыновьями уже почти год работали здесь. Даже вдесятером работали, еще дочь Шура помогала и сноха. Женщины выбирали фон, шкурили, морили. Дел было выше головы: полное оформление павильонов «Зерно», «Дальний Восток», «Масличные культуры», «Грузия» – резные постаменты, щиты, шкафы, полки, вазы, панно. Как с утра включались, так «до упора, пока сил хватало».

Вот Василий Петрович и придумал приходить ни свет ни заря, пока на выставке еще безлюдно – смотрел, что в других павильонах делается, какие отличные коровники и конюшни строят: светлые, теплые, с водопроводом и вентиляцией.

А сколько тут новых машин для деревни было. Комбайны, которые видел до той поры только на фотографиях в журналах. Они, правда, походили на странные корабли на колесах, как об этом писали, только парусиновые зонты над штурвалами немножко мешали. Было много разных тракторов – больших и маленьких, много разных автомобилей, молотилок, плугов, лобогреек, косилок, льномялок. И все это только что с заводов, все стояло в одном месте, на асфальтовой площадке, и сияло, сверкало, играло в лучах утреннего солнца яркими красками, причудливыми формами, незапятнанной сталью, никелем. В эти часы на площадке не было ни души, и Василий Петрович даже раза три залезал на мостик комбайна и сидел в жестких дырчатых сиденьях тракторов; прикидывал, как бы покачивался и плыл на этих машинах под таким же мягким солнышком по угорьям над Вринкой, убирая хлеба или поднимая зябь. Ведь в день, в два любую работу бы кончил…

А сколько школ, сколько клубов, сколько яслей, больниц и столовых в деревнях понастроено! Даже стадионы есть и школы музыкальные. Василий Петрович почти все павильоны обошел, все еще не доделанные стенды и экспонаты пересмотрел, которые об этом рассказывали… Перевернули большевики деревню!.. А он-то хотел в Кудрине один такое дело поднять, думал через красоту все сдвинуть. А оказывается, оно вон как по-настоящему-то надо: все разом перевернуть и все через экономику, через культуру в первую очередь в самом хозяйствовании… Но ведь выходит, что он с большевиками всю жизнь за одно и то же бился, только по-своему, как умел. А красота! Вон она как народу-то понадобилась, самому простому трудовому народу. Целый городок строят невиданной красоты…

О Ворносковых снова писали, и больше всех «Правда» 18 июля 1939 года в очерке о лучших людях строящейся выставки.

«Мы… в свою очередь, рады рассказать гражданам другого села (Кудрино в Загорском районе Московской области) об их земляках – Ворносковых. Десять членов семьи Ворносковых работают на строительстве. Возглавляет эту группу участников замечательной стройки глава семьи – Василий Петрович Ворносков. Он – отец династии резчиков по дереву, создатель своеобразного «ворносковского стиля» в народном искусстве.

Ворноскову сейчас 64 года, но старик хочет видеть себя участником в общенародном деле. Со стариком работают, выполняя детали архитектурного оформления павильонов, его сыновья: Иван, Сергей, Николай, Петр, Василий, Михаил, Александр, дочь и сноха. Их работу посетители выставки увидят во многих павильонах…

Мы говорим с молодым членом этой замечательной семьи – Петром Ворносковым. Не оставляя стамески (кстати сказать, стамеска – единственный инструмент Ворносковых), Петр рассказывал о своих впечатлениях от выставки. Рассказывал яркими, точными, изящными словами о своей работе. Он особенно горд работами Ворносковых для павильона Грузинской ССР.

– Еще Лев Толстой говорил об особой сложности, затейливости и витиеватости грузинского орнамента… И вот Сидмон Эристави, главный художник павильона, заявляет, принимая нашу работу: «Ворносковы хорошо передают особенности грузинской резьбы…».

Ворносков ведет нас в павильон. Он обязательно хочет показать…».

Газету принес Василий. Дочитав до конца, он неожиданно засмеялся и снова прочел:

– «Мы рады рассказать гражданам села Кудрино в Загорском районе… об их земляках – Ворносковых».

– Вот Степан-то прочтет – обрадуется!

Смеялись и остальные.

Стали представлять, с какими чувствами действительно будет читать эти строки Степан Максимов.

Василий Петрович молчал. Зла в его сердце не было. Что ж тут поделаешь: больно хотел человек быть первым на селе… И стал ведь… Девяносто резчиков там теперь, а всего в ближней округе – сто сорок. Объединились в одну артель с правлением в Ахтырке. Правда, режут в основном по старым образцам: мебель – по абрамцевским, а мелкое – по ворносковским, его и сыновей. Говорят, училище собираются в Хотькове открыть – это хорошо…

Постановлением Комиссии Советского контроля их права на кудринский дом были восстановлены еще в тридцать четвертом году. Но Василий Петрович сказал тогда, что он обратно не поедет. Кто хочет – пожалуйста!..

24

В самом начале 1940 года предложили персональную выставку. Выделяли тот же зал, в котором тридцать два года назад была его первая персональная выставка. Только теперь музей назывался не Кустарным, а Музеем народного искусства, при нем существовали творческие лаборатории, которые предлагал создать Бакушинский, и Василий Петрович с тридцать седьмого года работал в лаборатории дерева художником-инструктором.

– В фондах музея около четырехсот ваших вещей. А сколько их было всего?

– Не считал. Может, за тысячу. Сюда ведь только часть брали… Надо, конечно, и новое приготовить, чтоб видно было, как сейчас режем… Но это обязательно с сыновьями, выставка-то! Хорошо бы и Кудринских мастеров показать.

– А сколько у вас наград?

– Последние были в двадцать третьем, в двадцать пятом, позже. Всего десять медалей, а грамоты и дипломы не считал…

Так и решили, что это будет выставка Ворноскова и созданного им промысла. Но когда сотрудники поехали в Кудрино, оказалось, что взять для выставки там практически нечего. Оригинальных работ нашли только две – Михаила Артемьева. Все остальное было или слабым повторением давних ворносковских образцов, или незамысловатыми декоративными вставками к такой же незамысловатой мебели. Артель только этой мебелью и держалась…

Василию Петровичу решили до времени об этом не говорить…

Он уже работал для выставки: начал большое панно «Боевая схватка конного отряда Красной Армии с бело-поляками» и четырехгранную вазу.

В вазе надумал показать самое главное, что было в ворносковской резьбе: упругий орнамент из пальчиковых ветвей с гроздьями ягод и среди них птицы. На каждой из четырех сторон – новый вариант, и все птицы разные и в разных позах. Все делал крупно, четко, подчеркнул завальность и подушечность; узор будто взаправду сам собой из дерева возникал. Выходил легким, живым, а трепещущие крыльями птицы, казалось, могли даже оторваться от стенок и улететь.

Работал с наслаждением.

Шла война с белофиннами. Михаил был там, и однажды Василий Петрович впервые в жизни вдруг тихо заплакал.

Александра Дмитриевна всполошилась:

– Ты что, отец?! Ты что?!

– Мишку могут убить…

А двадцать шестого января сорокового года его свалил сердечный приступ, и больше он уже не поднялся. Двадцать пять дней не дожил до своего шестидесятипятилетия. Он ведь родился двадцать девятого февраля, на Касьяна…

Вторая персональная выставка Василия Петровича превратилась в посмертную. Она открылась в апреле. Панно «Боевая схватка конного отряда…» завершали уже сыновья. Их работы тоже были представлены и две вещи из Кудрина.

Огромная, блестящая получилась выставка.

«Сила и обаяние этого мастера, – писала исследователь его творчества Е. Шульгина, – заключались в его умении органически сливать приемы традиционного народного искусства с новым содержанием, с новыми эстетическими требованиями, в его способности расти и развиваться в ногу со своим временем. И ему, как никому, удалось показать возможность применения и использования выработанных веками приемов народного творчества к новым задачам, стоящим перед советским искусством».

В центре экспозиции, на самом видном месте висел большой портрет Василия Петровича. Его сделал углем художник Котов с той фотографии, где Ворносков единственный раз в жизни повязал на шею Мишкин галстук. Хорошо он улыбался на этом портрете: легонечко, а глаза искристые и в глубокой думе.

25

В высоком просторном помещении, возле окна тихо гудит, плещет огненными язычками небольшой горн, и низкий скуластый парень клещами передвигает на углях розово светящееся большое блюдо с выпуклым узором. А второй парень – тонкий и бородатый – ждет блюдо у наковальни, в руке у него специальный закругленный молоток. Садняще пахнет окалиной. Возле стеллажей стоят звенья красивой кованой решетки, железные чаши в виде драконов, высокий подстаринный светец…

А из следующей двери ударяет сыростью.

Эта мастерская сплошь в высоких кабинках с электрическими гончарными кругами и в каждой – парень или девушка, а перед ними на лотках груды тестообразной мокрой глины. Ребята все заляпаны…

Тут же в застекленных витринах стоят великолепные шарообразные сосуды с вороненым металлическим отливом, многоцветные керамические жанровые горельефы, стройные бледно-голубые вазы…

Уходить не хочется.

Ни из одной здешней мастерской не хочется, да просто и невозможно уйти. Потому что часто ли увидишь, как из кости с помощью капельных зубопротезных буров вырезаются изящные шахматные фигурки, ажурные туалетные наборы, богато «под Холмогоры» инкрустируются шкатулки… Часто ли увидишь вдруг на мраморной плите дивные медные тюльпаны, подернутые грустной патиной… Часто ли можно послушать звонкий веселый перестук молоточков многих чеканщиков… Или наблюдать, как в длинной бушующей печи обжигаются керамические изделия, как они там медленно движутся, раскаленные добела… Или как их расписывают по сырому чистыми пахучими красками-глазурями… Или как деревянные чурбаки превращаются в сказочные ковши с причудливыми ручками, а деревянные шкатулки, ларцы и блюда покрываются завораживающей рельефной резьбой…

Лет пятьдесят назад Абрамцевскую учебную мастерскую перевели в Хотьково и превратили в профтехшколу, а в 1957 году на базе этой школы создали художественно-промышленное училище, которое тоже назвали Абрамцевским. Выстроили для него комплекс отличных светлых зданий. От платформы Абрамцево Ярославской железной дороги это совсем недалеко: в знаменитый ныне музей-усадьбу надо идти от полотна налево, через старый еловый лес, а к училищу – направо, вдоль посадок.

Сначала здесь готовили только художников-резчиков по дереву, потом прибавились косторезы, потом появились отделения керамики, росписи по керамике, художественной обработки металлов, резьбы по камню. Всего в училище занимается уже более пятисот человек, а желающих поступить на каждое место ежегодно по восемь-десять… Но дерево здесь по-прежнему главное, это отделение самое большое, и основной предмет – декоративная кудринская резьба. И больше народной резьбе в России не учат нигде: ни в других училищах, ни в институтах. Так что художники-специалисты растекаются отсюда по всей стране, тридцать человек ежегодно…

А рядом с училищем, всего в пятидесяти метрах от него, расположена Хотьковская фабрика резных художественных изделий, которая вобрала в себя все некогда существовавшие в округе артели: Абрамцевскую, Кудринскую, Ахтырскую, Левковскую, Хотьковскую. Главное на фабрике – тоже кудринка. Абрамцевские традиции «резной мебели в русском духе» давно не развиваются. Мастера на фабрике есть отличные…

В Хотькове живет и один из правнуков Василия Петровича – Михаил Васильевич Ворносков-второй. Инженер по образованию и по должности, он, однако, с годами тоже все больше и больше увлекался резьбой. Все свободные дни проводил в Кудрине в мастерской деда Сергея… А потом был приглашен Министерством культуры РСФСР на должность заместителя директора Абрамцевского музея-заповедника. Кудрино ведь тоже теперь входит в заповедную зону…

А сыновья Ворноскова – Николай и Александр – погибли в Отечественную войну. Василий вернулся с фронта без ноги. Он стал видным скульптором-резчиком, автором многих очень своеобразных декоративных барельефов, панно, монументальных скульптур… Сергей прошел фашистский плен и выжил только потому, что в кармане его гимнастерки немец обнаружил фотографии резных шкатулок и воскликнул: «О! Чей?!» – «Моя работа», – сказал Сергей, и его тут же отделили от группы смертников, заставили работать в столярной мастерской, делать рамки и шкатулки… Петр был блестящим анималистом-сказочником, превращавшим сучки и корни в фигурки реальных и фантастических зверей… Михаил вырос в одного из лучших советских резчиков-орнаменталистов, был реставратором, воскресившим убранство многих знаменитых старинных храмов и дворцов…

АЛЫЕ КОНИ

1

Невысокого бритоголового человека в Кустарном музее уже ждали и сразу повели на второй этаж в кабинет директора.

– Посмотрите, что нам принесли!

На столе рядом с затейливым резным чернильным прибором лежали и сияли яркими красками, золотом и серебром четыре необычные миниатюры: две на черных пластинках, две на черных шкатулочках. На пластинах твореным золотом и серебром были исполнены вольные копии с гравюр Доре «Адам в раю» и «Охота на медведя», на шкатулках же – на крошечной, одним серебром – дерущиеся петухи, а на второй – пахарь, этот уже красками, судя по всему, яичной темперой, в иконописной манере и иконописной же техникой.

Бритоголовый бережно положил шкатулки в крепкие сухие ладони и отошел к окну. Картинка с пахарем в солнечных лучах ослепительно вспыхнула, будто засветилась изнутри, и стала похожа на драгоценный самоцвет – переливалась глубинными огоньками. Писано все было как в самых лучших древних иконах – многими прозрачнейшими слоями, один по другому. И обликом пахарь очень смахивал на святого, но вместе с тем и на былинного русского богатыря. И потом этот черный фон, и это тончайшее изящество во всем, и динамизм, которого не всегда доставало иконам. Особенно в дерущихся петухах, сделанных одними штришками, как будто это своеобразные гравюрки. Нет, это была какая-то совершенно новая, невиданная красота. Удивительнейшая красота.

– Кто же это сделал?

Синие глаза бритоголового восторженно сияли. Руки со шкатулками он прижал к груди.

– Да палешанин – Голиков, Иван Иванович, – сказал директор музея. – Они с Глазуновым пришли, вы его знаете. Просили изделия из папье-маше, сырье. Говорили, что хотят попробовать писать лаковые миниатюры. Ну, мы посмеялись: иконописцы, и вдруг лаковые миниатюры… Тогда они вот эти пластинки принесли, донца фотографических ванночек использовали. Тут уж мы им выделили сырье…

Бритоголового звали Анатолий Васильевич Бакушинский. Он был профессором, заведовал в Третьяковской галерее кабинетом рисунка и гравюры. А народным искусством увлекся недавно, всего как год или два. Приходил в Кустарный музей, знакомился с новыми поступлениями, бескорыстно помогал научными консультациями и советами. Знал он поразительно много и искусствоведом стал когда-то самодеятельно, по влечению сердца, – по образованию был историком. И еще великолепно играл на скрипке, рисовал и занимался резьбой. Видимо, к некоторым землям у всевышнего особая щедрость на таланты: Бакушинский тоже был родом из Палеха – сын тамошнего писаря.

– Вы понимаете, товарищи, что произошло-то? – Анатолий Васильевич волновался. – Впервые иконописной манерой написана не икона. И на чем! На черном папье-маше, на лаке. На черном их вообще никогда не писали. И какая красота! Ведь совершенство же, подлинное совершенство… Теперь главное – не дать этой искре погаснуть… Он каков хоть из себя-то, этот Голиков? Я его не знаю. Чем живет?

– Он должен скоро подойти, Анатолий Васильевич…

Шел тысяча девятьсот двадцать второй год.

За окном в разомлевшем от жары Леонтьевском переулке звенели неестественно громкие голоса, слышался дробный стук больших ножей и вкусно пахло какой-то сдобой и жареным мясом. Это в длинном желто-белом доме напротив, где жил Станиславский, собирались обедать. Там всегда обедало много народу… И никто не знал и не ведал того, что уже знали три человека в этом маленьком кабинете на втором этаже особняка, похожего на старинный русский терем. Правда, Бакушинский в тот час тоже не подозревал, что эти миниатюры и для него станут главным делом всей жизни.

2

Когда Палех стал одним из центров русского иконописания, точно не установлено.

Карамзин считал, что дело затеялось еще во времена князя Андрея Боголюбского, специально насаждавшего во Владимиро-Суздальских землях разные искусства и ремесла.

Во всяком случае, есть свидетельства, что существует это поселение не менее тысячи лет, что в четырнадцатом веке им владели князья Палецкие (фамилии явно от названия села, а само это слово, по всей видимости, от общеславянского слова «леха», то есть борозда, межа). В семнадцатом веке Палех принадлежит уже боярам Бутурлиным и довольно широко известен на Руси своими иконами. Сподвижник Симона Ушакова Иосиф Владимиров в «Трактате об искусстве» пишет: «Шуяне, холуяне, палешане продают их на торжках и развозят такие иконы по заглушным деревням и продают их в розницу и выменивают на яйцо и на луковицу, как детские дудки. А большей частью выменивают их на обрезки кожи и на опойки и на всякую рухлядь».

Тогда палехские иконы, видимо, были одними из самых простых и дешевых. Но к девятнадцатому веку положение меняется. В селе развивается миниатюрное письмо, и мастерство художников вырастает настолько, что, когда Гёте, заинтересовавшись иконописанием, просит русские власти прислать сведения о суздальских иконописцах, ему сообщают в 1814 году, что самое заметное в этом искусстве – село Палех, что мастеров там шестьсот душ и что особенно славятся миниатюрным письмом крестьяне Андрей и Иван Александровы Каурцевы. Написанные ими иконы «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь» были отосланы великому поэту в подарок.

Любопытные сведения о Палехе середины прошлого века приводят в своих очерках, опубликованных в 1861 и 1863 годах, Г. Филимонов и С. Максимов. «Вместо жалких крестьян-ремесленников, – пишет Г. Филимонов, – я совершенно неожиданно встретился здесь с народом развитым, исполненным светлых убеждений, знающим свою историю и насчитывающим в числе своих предков людей, занимающихся не одним только иконописным ремеслом, но и науками». С. Максимов же подчеркивает: «Здесь пишут образа во всех домах, и не пишет их только мельник и то потому, что сделался мельником», и что каждый палешанин необычайно верен своему селу. Где бы и как бы долго он ни находился, он всегда возвращается в него. Женятся, как правило, только здесь, создавая и дом и семью в крепких родовых традициях и передавая свое потомственное мастерство детям.

Каждую среду в Палехе проходили большие базары, а 14 сентября, на воздвижение, – огромная ярмарка, на которой оптом торговали льном, овсом, грибами, маслом, рогатым скотом, лошадьми. Купечество на нее съезжалось и из соседних губерний.

Село это ныне очень большое, в официальных документах именуется «поселком городского типа». Сейчас это райцентр, есть в нем маленькие фабрики, «Сельхозтехника», молокозавод, кафе. Половина села разлеглась на холме между речками Палешкой и Люлехом, вторая – на его скате и в низкой пойме Палешки. На самой высокой точке холма стоит белокаменная Крестовоздвиженская церковь с поразительно стройной, как будто заточенной, колокольней, видной за много километров от Палеха и особенно с дороги на Шую – Иваново. По обе стороны церкви круто сбегают вниз две главные улицы села, переходящие потом в тракт на Унжу и Пурех, что на Волге. На этих улицах десятка два старых двухэтажных каменных домов. До революции в них располагались иконописные мастерские Сафоновых, Белоусовых, Каравайковых, Париловых. Это были крупные заведения, в которых работали лучшие мастера. Хозяева дорожили ими, старались создать хорошие условия: строили специальные помещения для письма, наиболее опытным художникам платили довольно большие по тем временам деньги – до ста двадцати – ста пятидесяти рублей в месяц. А Николай Михайлович Сафонов, сам талантливый иконописец и знаток древнерусской живописи, тот даже строил некоторым мастерам добротные кирпичные дома, за которые они затем постепенно расплачивались.

Дело у Сафоновых было поставлено широко: только приказчиков держали около двадцати, имели свои дома и конторы в Москве, в Петербурге, в Нижнем Новгороде и в других городах. Жили с дорогой мебелью, с хрустальными люстрами и коврами. В палехских апартаментах обязательно служили молоденькие горничные. Их часто меняли, и почти каждая уходила от Сафоновых беременной. Очень любили породистых лошадей, и в конюшне их бывало всегда не менее десятка. Рассказывали даже, что кучер домчал однажды Михаила Сафонова в Шую всего за один час – двадцать пять верст. Лошадь, конечно, пала…

Занимались крупные мастерские не только иконописью. Многие художники почти постоянно находились в «отъездах», писали фрески в новых церквах и монастырях или реставрировали старые. По этой части палешане какое-то время были даже более ценимы, чем в иконописи. Свидетельством тому – заказы на реставрацию соборов и Грановитой палаты в Московском Кремле, в Троице-Сергиевой лавре, в Новодевичьем монастыре, сотни заказов на новые фрески в самых разных городах и селах России.

Имелись в Палехе хозяева и помельче, которые только собирали и реализовывали продукцию, а трудился каждый мастер дома. Большинство из этих хозяев и сами с утра до ночи горбились над досками в крошечных бревенчатых мастерских, стоявших обычно на огородах и ничем не отличавшихся от вросших в землю мрачноватых омшаников, в которых зимой хранили ульи. Вся обстановка – заляпанные красками лавки да чурбаки, покрытые тряпьем. Иконы и краски устраивали на лавках, а мастера сидели на чурбаках. Ученики – за их спинами, где потемней, тоже на чурбаках. В дверь можно войти, только согнувшись в три погибели. Теснотища. Духота. Противно воняет смесью из запахов протухших яичных белков, употреблявшихся при позолоте, кипариса, скипидара, алебастра, махорки, дыхания и пота десятков людей.

К каждому мальчишке в селе непременно присматривались, и в первую очередь родители. Если тот с удовольствием крутился возле работающего отца, если потихоньку таскал у него кисти и что-нибудь малевал на дощечках и стенах, такого мальца в десять лет от роду вели в одну из мастерских. Старались, конечно, определить к Сафоновым, или к Белоусовым, или к Каравайковым – там к ученикам относились серьезней. Родитель кланялся хозяину в ножки, заверял, что тяга к рисованию у сына необыкновенная и глаз вроде цепкий, цвет и линию чувствует, говорил, что приходскую годичную или двухгодичную школу он уже окончил, так что грамоту знает, и поэтому нижайшая просьба: взять мальчонку в обучение. Чаще, однако, не брали, потому что желающих было полно, а прикрепляли к мастерам лишь по одному ученику, и то не ко всем.

Прикрепляли на шесть лет безо всякого жалованья, с непременной обязанностью выполнять у хозяина и все домашние и сельскохозяйственные работы, включая косьбу, жатву, сбор ягод и грибов.

Начиналось обучение с того, что хозяин выдавал десятилетнему мальчонке грунтованную доску, а мастер, к которому его прикрепили, рисовал на ней в левом верхнем углу рукавичку, контур рукавички. В центре доски нужно было научиться рисовать точно такую же. Делалось это кистью и сажей, разведенной на яичной эмульсии. Она потом свободно стиралась. Когда мастер скажет «хорошо», переходили к рисованию руки с растопыренными пальцами, затем к руке, сжатой в кулак, затем к руке, указующей, благословляющей, к левой и правой стопе ног. И лишь овладевший в совершенстве этими деталями допускался наконец к копированию, опять же только в рисунке, какого-нибудь святого. Мастер смотрел, что у мальца лучше получается: лица и головы или одежда? Если первое – начинали готовить из него «личника», если второе – «платьечника», или «доличника».

В средние века иконопись считалась на Руси самым совершенным из искусств. «Иконную хитрость, – говорится в одном из документов семнадцатого века, – изобрете ни Гизес Индийский, ни Полигнот, ни египтяне, ни коринфяне, хияне или афиняне, но сам господь, небо украсивый звездами и землю цветами в лепоту». Более того, церковь считала, что икона должна делаться только «чистыми руками», об этом записано даже в 43-й главе «Стоглава»: «Подобает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце; особенно же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением… А живописцев тех (т. е. хороших) беречь и почитать больше простых людей…».

Известно, что многие славные иконописцы перед особо ответственной работой подолгу затворничали, постились – готовили себя к ней, очищали душу, «набирались высоких чувств и мыслей».

И каждый писал икону от начала до конца сам, даже надписи сами делали.

Но с восемнадцатого века массовая иконопись все больше и больше переводилась на ремесленные рельсы, на поток – этот метод, как известно, намного производительней, а стало быть, и прибыльней. В крупных мастерских изготовление икон делилось уже на несколько этапов, каждый из которых выполнял новый человек: первый грунтовал доски, второй наносил контур будущей иконы, третий писал доличное, то есть все до лица, до голов, рук и обнаженных частей тела, остальное делал уже «личник», имена и тексты подписывал пятый человек – «подписывальщик». И еще был «олифельщик».

Так вот, когда определялась будущая специализация ученика, тогда, собственно, и начиналось для него самое главное: он долго учился рисовать или головы и части тела разных святых, или разные одежды, «палаты, горки и травы», а потом еще дольше овладевал техникой письма красками, которая в Палехе была одной из самых сложных и трудоемких в русской иконописи. Мало того, что краски тут тоже наносились тончайшими прозрачными слоями – плавями – одна на другую в определенной последовательности, чтобы появилась глубина и перламутровая переливчатость, поверх них здесь еще обязательно тончайший золотой узор клали и все оживки делали твореным золотом.

Кстати, постигал ученик эту науку все на той же доске, выданной ему хозяином в первый день прихода в мастерскую. Напишет – мастер сделает замечания, и краски соскабливаются ножом. Это называлось «работа под нож». Если все шло успешно, то ученику поручали наконец, писание дешевых икон «в дело», то есть уже на продажу, а через какое-то время допускали и до дорогих. Последние делались только на липовых и кипарисовых вызолоченных досках, и потому эта работа именовалась уже «на золотых».

Но бывало, что и два и три года сидит иной парнишка над своей доскою, а не получается у него ничего путного: не дал бог таланта! Таким ничего не оставалось, как только крестьянствовать да искать какого-нибудь другого приработка. А какое здесь крестьянствование, можно себе представить, если вокруг леса, а почвы бедные и наделы на двор с гулькин нос. Думается, что и иконопись-то в здешних местах не по чьей-то воле насадилась, а от скудости жизни. Без приработка крестьянин на этой земле никак бы не протянул. Не случайно ведь даже самые высокооплачиваемые палехские художники и хозяева мастерских и те никогда не отрывались от земли. Летом вообще больше крестьянствовали, в мастерских мало работали. «Обычно, – вспоминает один из иконописцев, – держали корову, косили луга, сеяли один или два пуда ржи, два-три пуда овса и полпуда семян; своего хлеба хватало на два-три месяца, и то не у всех».