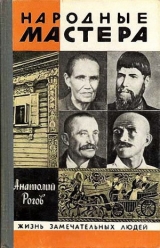

Текст книги "Народные мастера"

Автор книги: Анатолий Рогов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)

Ивановский поэт Дмитрий Семеновский написал позже на эту тему стихотворение «Цветы»:

Толпой видений обуян,

Шагал он средь цветов несметных —

Художник Голиков Иван,

Создатель вихрей пышноцветных.

Срывал смолистую дрему,

Сбирал пунцовые гвоздики.

И все мерещились ему

Далекой битвы гул и крики…

И в краски светлых летних сил,

В красу июньского цветения

Он прихотливо нарядил

В мечте возникшие видения…

Среди голиковских битв полно столкновений красных с белыми, вариантов так называемого «Кургана» (на тему Вихрева), где в такой же выразительной динамике изображены вместе воины разных времен – и древние и красноармейцы…

Мысль о более широком применении их живописи жгла все сильнее и сильнее. И он хватал вдруг обыкновенное оконное стекло, или завалявшуюся фанерку, или старый железный поднос, или фарфоровую тарелку, или камень-голыш – все хватал, что под руку попадалось, – и принимался на них писать свои фантазии. Думал, что на стекле или на железе они будут доступнее широкому трудовому люду. Не всякий раз, конечно, так думал, чаще просто торопился закрепить в красках народившийся вдруг образ или композицию. Он был поразительно нетерпелив, и с годами все больше и больше, словно пламя в нем какое-то вдруг бушевать начинало. Раз так вот расписывал тарелку, повернулся и Настасье Васильевне ее сует:

– Повесь!

– Как?

– Что «как»?! Повесь на стенку, говорю! Видеть хочу на стенке…

– Так в ей дырки нету.

– Все одно весь! – заорал он. – Гвоздочками прихвати. Счас видеть хочу!..

Стали прибивать гвоздями и, конечно же, разбили тарелку, но он только рукой махнул…

И стекла с дивными картинами бились, а подносы он раздаривал, и голыши, и дощечки.

Жена ругалась:

– Ведь за это тебе никто не платит, а чем кормить ребятишек…

Но роспись по фарфору он все же освоил и доказал и показал, что палехское письмо на нем не менее интересно и неповторимо, чем на папье-маше. Специально для этого вместе с Бакановым в Кустарный музей и на фарфоровые заводы ездил, изучал новые краски и технику обжига. После и Маркичев, и Вакуров, и другие старики на фарфоре писали, и сейчас эти вещи в музеях. Но после кончины Голикова дело почему-то заглохло…

И на артельных собраниях без конца шумел, по пять раз за собрание вскакивал, призывал и других экспериментировать, искать новых путей.

– Разве здесь какое-то маленькое тихое гнездо? – Сделает долгую паузу, уронит только что вопрошающе вздетые руки и тихо-тихо: – Надо, товарищи, пошире смотреть…

И опять загремит, опять рассекает воздух плоскими худыми ладонями, опять бычит маленькую стриженую голову:

– Голиков знает!.. Революция движется. Движение движется… У нас командировка в мечту, а тут…

Так и не научился он говорить. К концу совсем всех запутает. Солидные мастера улыбаются, головами качают – непонятно.

А может быть, и понимали, к чему он клонит, да только делали вид, что не понимают. Потому что попробуй угонись за ним. Из него идеи, композиции и образы как из рога изобилия сыплются. Талантище прямо дикий, невероятный какой-то. Все может нарисовать, ни секунды не задумываясь. И ни одного прямого повторения своих миниатюр не сделал, хотя уже десятки вариантов написал – и битв, и плясок, и музыкантов – все разные… Потому что у него мазок смелый, легкий, летящий, а разве такое повторишь…

– Сколько одних пахарей написал я! Пашут, пашут, а ты сиди без хлеба.

И через минуту раздумчиво добавит:

– Только знаете, чем больше голоду, тем больше таланту…

12

А казалось, что совсем в стороне от новой жизни был этот легкий и до снежной белизны седой человек. Любил одиночество, двигался и работал всю жизнь не спеша, но без всякого отдыха от зари, до поздних сумерек: то в поле, то на гумне, то в лесу, а теперь вот снова и в своей домашней мастерской, внушавшей всякому, кто бывал в ней, горячий интерес и почтительное уважение к ее хозяину. Уютная, всегда прибранная и чистая, она была до отказа наполнена великолепными старинными иконами и такими же великолепными книгами самого разного содержания. И две-три из них обязательно лежали с закладками на столе по соседству с кистями и красками. И, работая или разговаривая, Иван Михайлович обязательно поглаживал их.

Несмотря на свои опасения, Иван Михайлович Баканов раньше других новым искусством овладел – талант-то был редкостный, и опыт гигантский, и чутье. И первым – это в его-то возрасте – создал в Палехе миниатюры, посвященные конкретным революционным переменам в жизни тогдашней деревни, символические образы на эти темы Голиков написал раньше. В 1924 году появился бакановский «Самолет в деревне». Затем демонстрация женщин-тружениц города и деревни с красными знаменами и лозунгами, на которых были начертаны призывы крепить смычку рабочих и крестьян. Затем «Пионеры» и «Изба-читальня». Каждая деталь в этих произведениях точна и многозначительна, лица людей тщательно проработаны, хотя миниатюры очень небольшие, наряды на всех праздничные, и общий колорит очень праздничный, тонко сгармонированный.

Первый пейзаж «с натуры», который обычно воспроизводится во всех книгах о Палехе, написан тоже Иваном Михайловичем. Собственно, это не пейзаж в привычном смысле слова, это картина, в которой пейзаж, однако, играет главную роль. Баканов показал сам Палех, почти весь его развернул перед зрителем с холмов из-за Палетки. На этих холмах справа жницы убирают рожь и мужики укладывают снопы на телегу, в которую впряжена белая тонконогая красавица лошадь. А слева пастух пасет столь же красивых овец и коров. Ничего реального в этой картине-пейзаже нет, все так же условно, как, например, в пейзажах толчковских фресок семнадцатого века в Ярославле, и вместе с тем все, как и там, предельно правдиво и узнаваемо: улицы, отдельные дома, погост, сараи, даже деревья, бани и мостки через Палешку, изображенную всего пятью-шестью волнистыми линиями. Своеобразный изобразительный язык сообщает всему необыкновенное изящество, наполняет миниатюру очень народным по характеру, радостным, солнечным лиризмом, хотя в действительности никакого солнца в ней нет, как нет и светотени. Это такой цветовой строй у нее, это так тонко и умно Баканов перенасытил все горячими желтыми, оранжевыми, белыми и ярко-красными красками. Даже зеленоватые облака плывут над селом, просвеченным насквозь золотым солнечным светом и теплом. А ведь по черному небу плывут, прямо по чистому лаку. Но этого не замечаешь, потому что глубина в черном такая, какую ни один другой цвет, наверное, и не дал бы. Чувствуется ведь высоченное небо-то, что же еще надо?

Одним словом, здесь налицо прямое развитие – именно развитие – древнерусской условно-декоративной живописи. Принципы сохранены, а результат совершенно новый, свидетельствующий о поистине безграничных возможностях этого искусства.

Очень любил Иван Михайлович и темы русских песен. Поначалу вообще разрабатывал их больше других мастеров, помните, даже начал с «Ленка» и потом не раз возвращался к нему. Писал и разные миниатюры по песням «Вниз по матушке по Волге» и «По улице мостовой». То есть тоже одним из первых начал искать для нового, народного по своей форме искусства и глубоко народные темы, справедливо полагая, что лучше русских песен для этой цели ничего не найти. И не случайно наиболее косные бывшие иконописцы, и вообще все «бывшие», особенно ополчались тогда именно на эти миниатюры, в глаза обзывая артельщиков «богоотступниками», которые, мол, «иконным стилем пишут песни». И не случайно, что это направление стало в конце концов и одним из главных и самых процветающих в Палехе.

А вот сражений, битв и даже охот Иван Михайлович никогда не писал, ни разу – единственный из палешан обошел эти темы. Зато очень любил изображать юного пастушка, играющего на рожке. Оставил их великое множество, и этот лирический образ стал как бы своеобразным символом художника, в котором он воплотил свое понимание счастливой жизни: светлой, безмятежной, без вражды и войн. В Палехе, с легкой руки Е. Вихрева, его так и звали: поэт неомраченного мира…

Кстати, в работах Баканова хорошо видно, как старый мастер, начав в 1924 году действительно с почти доподлинного иконного стиля, постепенно вырабатывал тот самостоятельный стиль, которым написал «Палех», последние варианты «По улице мостовой» и «Уж мы сеяли, сеяли ленок» и многое другое.

Похожее происходило в те годы со всеми талантливыми мастерами, у каждого собственное творческое лицо обозначилось, свои любимые темы, свой цветовой строй, своя манера письма – при общих стилевых приемах. С ними происходило то же самое, что в шуйском театре пережил Голиков; большинство впервые силу своего таланта почувствовали, увидели, на что они способны сами, без выверенных веками схем. А из этих-то отдельных самостоятельных стилей, вернее почерков, и сложилась в конце концов сумма стилистических особенностей той живописи, которую мы называем теперь искусством современного Палеха.

Иван Петрович Вакуров тоже был молчуном, но только грустным. Измотали несчастья и тяжелая болезнь – туберкулез; блеклая кожа на крутом лбу и скулах туго натянута, щеки запавшие. Драматичным виделся ему путь каждого человека по земле, сшибалась в бесконечных смертельных схватках правда с неправдою, а красота с уродством. И он стал рассказывать в своих миниатюрах только об этом. Даже в самых первых из них и самых вроде бы обыденных: всяких охотах, парочках, разлуках. В той же охоте такую вдруг позу найдет человеку с ружьем, что зрителю невольно настороженность и тревога передаются. А кругом еще и грустная зелень. Поначалу грустно-зеленые цвета вообще преобладали, а потом от произведения к произведению и колорит все напряженнее становился; основные тона клал большими плоскостями и ведущими или полыхающий малиново-красный сделает, чуть не на полкартины его распластав, или бездонный иссиня-черный с ледяными колючими прорисями. Все формы заострит, все силуэты прорисует четко, крупно и приподнимет их или отодвинет, словно действие где-то в дальней дали или высоко над тобой происходит, на могучих горах, на фоне горящих небес, молний и фантастических вихрей. Вселенские грозы гремят, мировые катаклизмы свершаются. Сердце возле этих картин бьется тревожно, мысли появляются возвышенные.

Именно так Вакуров писал, правда, уже в последующие годы, когда у него и темы были только драматические, героические, а нередко и глубоко трагедийные: бой с драконами, горьковский Буревестник, царевич Гвидон, поражающий злого Коршуна. Это здесь у него небо полыхающее и нестерпимо малиновое, таким же пламенем оно и крылья Коршуну зажгло; знакомый всем с детства пушкинский сюжет приобретает от такого решения совершенно неожиданное героико-символическое звучание.

«Горького я люблю все книги. Его «Буревестник» я считаю пророческим предсказанием революции. Я не забуду, как в девятнадцатом году декламировал это произведение один провинциальный артист в заводском клубе, в Перми, где я работал в качестве гримера. Так было сильно сказано, что, помню, мурашки по спине пробегали. Тогда-то мне и пришла в голову мысль написать картину о песне «Буревестник». Мне в своей картине хотелось угадать, что думал автор этого стихотворения. Мне хотелось написать, чтоб море вместе с небом кипело, как металл в котле, чтоб бурей кидало горы. И все исходило бы от того человека, который стоит на красной горе. Человека нужно создать нового, как будто он родился из этой горы. Человек чтоб был силен, – я не говорю, чтоб он был силен, как бык, а, наоборот, умен, то есть велик умом, чтоб мог он побеждать и подчинять себе море и воздух, чтоб капитал сотрясался от его орлиного взгляда. Мне хотелось, чтоб человек этот был похож на рабочего, и на писателя, и на строителя и чтоб мог он мудро управлять государством… Наверное, я не передал всего этого своей кистью, – Горький, наверное, это думал».

Написал Иван Петрович и ту картину, которую все мечтал написать палешанин-иконописец Жихарев из повести Горького «В людях», – лермонтовского «Демона».

И лермонтовский «Купец Калашников» у него был – очень интересная миниатюра, где главный цвет – черный, сам лак не записан.

И пушкинские «Бесы» были. По образности, по художественному совершенству и эмоциональной насыщенности это, несомненно, одно из лучших произведений советского Палеха. И какими скупыми, простыми средствами Вакуров добился этого: саму черную поверхность шкатулки превратил в огромную бездонную ночь, цветными сделал в ней лишь Пушкина, возок, кучера да контуры огненных несущихся коней. Видения же вокруг проступают еле-еле; они синие, серебристые, зеленоватые, расплывчатые и возглавляются пучеглазым Николаем Первым – главным бесом, преследовавшим Пушкина. А среди чудищ различимы николаевские верные холуи – враги поэта рангами пониже, они ухмыляются, скачут, цепляются за возок, сплетаясь вместе со снегом в жутковатые завихрения, которым, кажется, не будет конца, как не будет конца и этой непроглядной ночи.

Четвертый из соцветия Иванов – Иван Васильевич Маркичев – до революции тоже занимался в основном фресками, специализировался на реставрации древних росписей. Работал в московских соборах семнадцатого века, в Кремле. В общем, и разные города повидал, и городской жизни вдосталь хлебнул, но до самой смерти самозабвенно любил деревню и все, связанное с ней: поспевающие хлеба, косьбу на зорьке по холодной росе, тучи грачей, летящих за пахарями по весне.

Ради любой полевой работы, ради похода по грибы или охоты этот высокий, неуклюжий, похожий на гуся человек – он по-гусиному гнул черноусую вихрастую голову – мог забросить все, что угодно. И точно преображался весь, становился быстрым, ловким, веселым.

Самое дорогое его сердцу он и писал.

«Много я изображал трудовых сцен, – говорил Иван Васильевич, – самый тяжелый женский труд. Но на папье-маше и тяжелый труд превращается в красоту».

Вернее было бы сказать, что это он превращал его в красоту, ибо видел в таком труде высокую поэзию жизни.

Творчество Маркичева – одно из наиболее самобытных в Палехе. И дело тут в первую очередь в его навыках монументалиста. Они были так значительны и глубоки, что он, пожалуй, крепче всех палешан сумел и в миниатюре опереться на принципы древнерусской монументальной фресковой живописи. Заимствовал у нее лаконичные величаво-спокойные композиции, большие цветовые плоскости, строгую стилистическую образность, скупую детализацию. Да еще соединил все это с чисто жанровой трактовкой деревенских сюжетов.

Привстала, например, на цыпочки тоненькая девушка и кричит, аукает. А по бокам у нее четыре деревца под стать ей изогнулись. Собственно, и не деревца вовсе, а лишь их тонюсенькие условные образы. Сзади такой же образ голубой речки и желтых горок. Заблудилась девочка, поза ее полна тревоги, а четыре образа-деревца кажутся густым лесом. И самое главное, что размер этой картины всего сантиметров семь в высоту.

Или девушку у колодца молодой охотник встретил. При такой же яркой декоративности, при той же образной простоте форм и спокойной композиционной уравновешенности эта сценка еще ближе к жанру, и ее с полным основанием можно сравнивать с работами ранних голландцев. Общего у них очень много, только Маркичев кажется, более тонким живописцем-декоратором, способным слить в единую гармонию самые разные и звучные цвета.

В отношении же жанровости судите сами: в охотнике напористость и верткость видны, в девушке – застенчивость. Видно, что она и про ведра забыла, и одно уже опрокинула корова. Видно, что на колодезном журавле в качестве противовеса два полена привязаны. Виден патронташ нетронутый на поясе у молодца и ружьишко, к столбу прислоненное…

И опять ведь ничего иллюзорного в картине, только условное, только упрощенное и стилизованное.

Через несколько лет любовь к жанровой обстоятельности и величавой эпичности приведет Маркичева к созданию многоплановых миниатюр, в которых он, как в многоярусных лубках и поясах старинных фресок и икон, покажет разом чуть не все сельскохозяйственные работы…

Причем любой из сотен, а может быть, и тысяч персонажей, написанных Маркичевым, внешне всегда очень красив, особенно женщины. Это подметили сами артельщики и не раз подшучивали над художником: «В жизни, мол, ни одна не приглянулась, так он теперь свой идеал в миниатюре ищет…». Маркичев был пожизненным холостяком. А оказывается, приглянулась. Иван Васильевич как-то сам разоткровенничался. «В ранней молодости, – говорит, – я видел женщину очень изящную по красоте. Я всю жизнь вспоминаю ее и пишу на своих коробочках. Даже мужские лица я делаю теперь похожими на нее».

Всю жизнь! А ведь выглядел глыбистым, очень мужественным…

Но особенно виртуозно Иван Васильевич писал жниц. Их было несколько вариантов, и в каждом не более трех женщин. Расположены они обычно строго фронтально, на фоне несжатой ржи. Под ногами снопы. В небе по центру иногда ослепительно-лучистое солнце. Ну что, кажется, особенного, да еще при абсолютно симметричном расположении фигур? Но Маркичев каждой из них нашел такое совершенное, такое грациозное и правдивое движение и так согласовал их с ритмическими волнами ржи, что все время чудится, будто жницы очень согласованно, безостановочно двигаются. Золотистые волны вторят красным, белым, зеленым, голубым. Невольно вспоминаются Ярославль и сцена жатвы, написанная Гурием Никитиным в церкви Ильи Пророка. При всей внешней разнице, картины Маркичева построены по тому же принципу величавой пластической и цветовой ритмики, схожей с ритмикой музыкальной…

А в жилистом большелобом Иване Ивановиче Зубкове, по мнению Ефима Вихрева, было что-то галльское, родственное Кола Брюньону. Веселый острослов, поэт, философ и не меньший, чем Баканов, книголюб и книгочей, Зубков неутомимо воспевал в своих работах родные места, знакомые всем мостки и перелески, деревни и мельницы, разные события сельской жизни: массовки, или отбивку косы, или просто начало грозы, или ссору влюбленных где-нибудь на берегу реки. В форме он не мудрил, писал проще всех, иногда даже наивно, наподобие того, как писались картинки на фанерках и клеенке для базаров. Но настроение в каждой его вещи таилось удивительно глубокое и отрадное, потому что он все в них заливал солнечным светом, чаще всего закатного солнца – «прошивал их золотом», полагая, что и в древнерусской живописи обильное золото появилось, в частности, оттого, что такие великие мастера прошлого, как Андрей Рублев, чувствовали «все обаяние освещенной солнцем природы…».

Каждый талантливый мастер Палеха обрел собственное творческое лицо. А все вместе они выработали совершенно новый, своеобразный декоративно-пластический язык, главными особенностями которого стали яркая поэтическая образность и глубоко народная по своему характеру сказочность. Дело в том, что первые артельщики, или, как их чаще всего называют в самом селе, «старики», взяли у древнерусской живописи только ее основные художественные принципы и добавили к ним очень многое из других народных искусств, но все только такие формы и средства, в которых с наибольшей силой выражалась чисто народная поэтика. Поэтому-то им и удавалось в своих крошечных картинках передавать столь глубокие мысли и чувства. Душа человеческая, поэзия – вот что занимало «стариков» прежде всего, вот ради чего они работали и горели, подобно Голикову.

«Миниатюра требует проникновения в сказочный мир! Требует чуткого глаза, как необходимо чуткое ухо для восприятия музыки, – пишет М. Некрасова в книге «Палехская миниатюра». – В этом поэтическое обаяние палехских миниатюр, заставляющих вспомнить узорчатую мелодию, плавность и задушевность народных песен.

В них, как в сказке, все празднично и радостно. В пластичности самих средств, орнаментальные закономерности которых усиливает черный фон, заключена декоративность. Силуэт, линия, цвет, ритм одновременно эмоционально содержательны и декоративно-орнаментальны, напевны. Они сплетаются в непрерывность орнамента, организуют, как бы строят предмет изнутри. Потому так значительна в палехской живописи роль ритмического повтора, созвучий и контрастов. Композиция, колорит согласовываются с формой предмета, с его масштабом. Какого богатства эмоциональных оттенков достигали Голиков, Маркичев, разворачивая свой художественный замысел то на круглой, то на прямоугольной, на большой или маленькой коробочках. Один и тот же мотив каждый раз звучал по-новому. Плоскость и форма предмета раскрывались художниками в тех красках, линиях и ритмах, которые отвечали идейно-эмоциональному содержанию образа, живописному замыслу в целом…».

Но почему же, почему вчерашним мужикам-«богомазам», каких в России были еще тысячи, удалось то, что не удавалось совершить даже очень талантливым светским художникам, даже К. Петрову-Водкину, Виктору Васнецову и Михаилу Нестерову, впрямую занимавшимся иконописью и искавшим путей воскрешения древних традиций?

Основных причин тут, по-видимому, три.

Первая: палешане были воспитаны на иконописной образной системе, воспринимали и трактовали в своем воображении окружающую их реальную действительность именно так, как ее отображала иконопись. Это впитывалось здесь каждым, что называется, с молоком матери, и не в двух, не в трех, а в десяти-пятнадцати поколениях подряд. Чрезвычайно важное обстоятельство, в корне отличающее «богомазов» от «ученых» художников, которые, не обладая таким мировосприятием, все же пытались постичь и как-то переосмыслить древнерусскую живопись для новых нужд и времен, то есть переиначивали, по существу, неведомый им мир. И кроме того, палешане, как и все народные мастера, понимали свое искусство только как предметное, призванное украшать какие-то вполне утилитарные предметы. Иного, отвлеченного понимания искусства в народе вообще никогда не существовало, и потому-то он и стремился вложить все чувства свои, все думы и мечты в облик своего дома, в церковь, в барку, в прялку, в икону, в квасник и выработал за века такие изумительные формы и приемы декорирования, которые сливались с любым предметом в неразрывное целое, превращая его в произведение высокого искусства. А палешане свои шкатулки, папиросницы, баульчики, бисерницы и брошки превращали в подлинные драгоценности, которые даже и сравнить-то не с чем. И в основном опять за счет все той же сказочно-узорчатой декоративности, увязок композиций с формой предмета, сочетаний черного лака с прозрачными красками, с золотом и серебром.

«Декоративность – это язык палехского искусства, его средство, и не только средство, но и содержание, и строй художественных образов, выражения отношения к действительности».

Видели «старики» и какие опасности подстерегают этот новый изобразительный язык. Не случайно Иван Васильевич Маркичев еще в 1934 году предупреждал: «Писать картины и миниатюры на темы современности очень трудно. Тут нужна длительная и упорная работа. Должен быть найден выход, который бы давал тесную связь нашего стиля, такого богатого по краскам и по технике, с современностью. Нужна большая осторожность, чтобы реальное не вытеснило нашего стиля окончательно!».

Вторая причина столь стремительного совершенствования новой живописи – Иван Иванович Голиков. Он все время шел впереди, все время искал и находил какие-то новые и новые возможности этого искусства, а остальные мастера, с помощью Бакушинского и Вихрева, в большей или меньшей степени, но все до единого опирались на эти находки и развивали их.

И наконец, третья причина: первые мастера были не только талантливыми художниками, но и духовно оказались людьми большими, неповторимыми. Каждый пережил свою психологическую революцию, вызванную Октябрем, все они сами были участниками и творцами новой жизни, и каждому было что сказать людям: невиданные доселе миниатюры стали их средством самовыражения.

И мало того, что Палех сам возродился в новом качестве, он указал пути обновления и двум другим бывшим иконописным промыслам – Холую и Мстёре. Холуй был поменьше Палеха, и прежняя их живопись мало чем разнилась. А вот Мстёра не уступала ему ни количеством мастеров, ни популярностью; имела своих виртуозов старинщиков, но в основном давала икону полуреалистическую, в которой условное соседствовало с вполне реальной перспективой, голубыми небесами… Это было в духе иконописных веяний рубежа девятнадцатого-двадцатого веков, и спрос на мстёрскую икону даже превышал тогда спрос на палехскую.

Но после революции, в период метаний, мстёрцы напрочь отказались от своей манеры – расписывали деревянные вещи «под Загорск» с выжиганием – и оказались в таком тупике, что огромный и славный некогда промысел к концу двадцатых годов практически перестал существовать. И Холуй тоже. И только когда в эти села специально приехал Бакушинский, привез палехские миниатюры и полуфабрикаты из папье-маше и уговорил нескольких сохранившихся мастеров попробовать писать такие же вещи, но непременно в своей прежней манере, только тогда дело тоже сдвинулось. Правда, полноценная артель в Мстёре сложилась лишь в тысяча девятьсот тридцать первом году, а в Холуе – даже в тридцать четвертом…