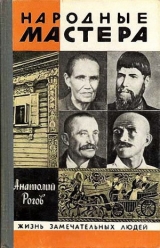

Текст книги "Народные мастера"

Автор книги: Анатолий Рогов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)

Да, поздно постучалась муза

В мое разбитое окно!

И вот однажды на заре глядят соседи, а Голиков снова запирает свой дом, и мешок его за плечами висит на лямках.

Ох уж этот латаный серый мешок! Сколько про него злословили в Палехе! Спрашивали Ивана Ивановича, снимает ли он его, хоть когда спать-то ложится… Голиков только кривил рот в улыбке, но до тридцатых годов, уже став знаменитым, все так и бегал по селу с этим своим мешком, закинутым за одно левое плечо. Таскал в нем краски, полуфабрикаты, кисти, готовые миниатюры, харчи и обязательно какие-нибудь гостинцы ребятишкам – пряников на последние гроши купит, либо алых городецких лошадок в сусальных золотых яблочках, либо камешки где красивые подберет.

Так вот, в то утро он опять в Кинешму подался. Решил еще раз обо всем поговорить с Матриным – тот ведь тоже его понимает…

Но Матрин перебрался в Москву. А Сокольникову было не до него, устраивал какой-то книжный магазин, подарил книжку стихов.

Пошел обратно на вокзал. Наблюдал, как бушует нэп.

Город казался незнакомым. Какие-то лавочки и харчевни в наспех побеленных старинных лабазах. За стеклами невиданные уже множество лет окорока, тугие штуки сукна и цветастого шелка, толстые сигары в деревянных коробках. Катят извозчичьи пролетки с нарядными пассажирами – того и гляди зашибут. Народу на вокзале тьма-тьмущая, хвосты за билетами в полплощади. Прислушался, кто куда едет; одна симпатичная гражданка, стоявшая вблизи кассы, несколько раз повторила слово «Москва». Неожиданно для самого себя попросил ее взять и ему билет до Москвы.

«А что, давно свояка не видел!»

6

«Наутро в Москве. Прихожу к свояку А. А. Глазунову.

– Какими судьбами?

– Поговорить об искусстве…»

Глазунов владел до революции небольшой иконописной мастерской, отлично знал разные стили, писал и сам, собирал древние иконы, в том числе палехские, книги по искусству, рисунки и фотографии и даже выпустил в десятые годы небольшую книжечку по иконографии. В общем, был для своего круга человеком и весьма образованным, и деловым, и, как скоро оказалось, достаточно гибким и чутким.

Голиков тогда ведь чего искал?

Умного советчика искал. Опереться ему на кого-нибудь было нужно. Крайне нужно. И пожалуй, это счастливая судьба, впервые за всю жизнь счастливая, что он не встретил тогда Матрина и не сумел как следует поговорить с Сокольниковым. Они бы опять на учебу или по линии театра его направили, то есть все дальше от прежней профессии. А Глазунов сразу учуял, что если человека, уже перепробовавшего столько художнических занятий, все же так властно тянет к себе самоцветность иконописи и сам процесс их прежнего ремесла – а они об этом в основном в тот день и говорили, – то, значит, не жить Голикову без этого, и при его кипучей натуре он горы свернет, но отыщет новое применение иконописной манере и технике. Да Глазунов об этом и сам не раз думал, но только не был уверен в своих силах и поэтому ничего не предпринимал. А с Голиковым можно и попробовать поискать, чем бы таким близким их прежнему мастерству заняться, нужным новой России. Голиков и новую жизнь хорошо понимает, всю ее ломку и идеи.

Наверное, подумал Александр Александрович в тот долгий разговор и о возможном воскрешении своей мастерской в условиях новой экономической политики. Наверное, подумал, потому что все дела забросил и уже на следующее утро повел Ивана Ивановича в Кустарный музей. Решили посмотреть, нет ли чего подходящего для них там.

Остановились у витрины с черными лаковыми изделиями из подмосковного села Федоскина, украшенными писаными яркими миниатюрами, старались разглядеть технику письма и понять, что это за материал такой – папье-маше. Голиков знал, что его делают из картона, но, как картон становится толстым, черным, лакированным и твердым, словно кость, понятия не имел…

Федоскинцы писали на коробочках и пластинах в основном миниатюрные копии с известных картин да традиционные русские чаепития и катания на тройках. Писали масляными красками весьма реалистично, и прелесть этих вещей заключалась не в манере, а в том, что, кроме красок, в ней использовались настоящий перламутр и сусальное золото, виртуозно запрятанные под лак. Искусство такой миниатюры, точнее говоря, технологию изготовления папье-маше и способы письма по нему завез в Россию из Германии еще в восемнадцатом веке московский купец Петр Коробов – первый владелец Федоскинской фабрики. Но при нем и тематика росписей была пришлой, по немецким образцам. А вот его зять и преемник – бедный московский дворянин Петр Лукутин, к которому Федоскино отошло в 1825 году, повернул дело на создание росписи чисто национальной, народной по характеру и сюжетам. «В русской бане», «Лапти плетут», «Крестьянская семья», «Отдых в поле», «Возвращение с ярмарки», «Игра в шашки» – подобных картинок появилось при нем несчетное множество, причем весьма оригинальных, полулубочных по решениям. При Лукутине же и употребление золота и перламутра началось, и фабрика, а она к тому времени официально уже называлась Лукутинской, вышла в число самых знаменитых лаковых производств во всей Европе.

Но это все было в девятнадцатом веке, а к двадцатому дело зачахло и выродилось в довольно слащавые поделки и копии с известных картин, в основном так называемой «русской тематики», очень модной в ту пору, – со всяческих пышных боярских свадеб, царских охот и пиров кисти К. Маковского, А. Литовченко, В. Шварца…

«Палехская «строгановка» ведь тоже миниатюра, – думал Голиков, – не может быть, чтобы она на черном лаке хуже выглядела. Да и золотом мы работаем тоньше и ловчее».

А дальше произошло то, о чем профессору Бакушинскому поведал директор Кустарного музея. Глазунов попросил выделить им несколько заготовок из папье-маше – знал, что они в музее есть. На него замахали руками: вы, мол, иконописцы, и ничего у вас не получится…

«Задело меня самолюбие, – вспоминал Иван Иванович, – Кустарный музей не дал нам сырья, рассерчал на них…».

Рассерчал и не мог успокоиться до тех пор, пока не наткнулся в доме Глазунова на обычную фотографическую черную ванночку, по-теперешнему – кюветку.

– А это из чего?

– Тоже папье-маше.

Борта ванночки были мигом отпилены, и на этой самодельной пластинке он и написал копию с гравюры Доре «Адам в раю». Написал твореным золотом и серебром, только «золотами», как говорили в Палехе. «Много птиц, зверей и дерева».

Бакушинский позже шутил, что новый Палех тоже начался с Адама.

А уж «Пахаря»-то Голиков попробовал писать на федоскинском папье-маше яичной темперой. Палех в предреволюционные годы, пожалуй, один в целой России и сохранил этот древний и сложный способ многослойного прозрачного письма нежными красками, разведенными на эмульсии из яичного желтка. В сочетании с черным глубоким лаком такая живопись давала поразительный эффект: начинала светиться и играть как нечто самоцветное.

Вскоре в Москве объявился еще один хороший палехский мастер, работавший раньше в основном по реставрации древних новгородских и псковских фресок и икон, – Иван Петрович Вакуров. После революции подался он на железную дорогу в чертежники, да тоже понял, что надо искать какого-то более серьезного применения своему таланту и мастерству.

А Голиков уже сочинял композиции сам, больше на темы крестьянской жизни. Изобразил пряху, пахаря, петухов дерущихся, деревенскую гулянку. По стилю все это, правда, получалось очень разным: и от иконы что-то, и от лубочных картинок, а то вдруг и от японских миниатюр. Только в самой последней работе, где у него два мужика играли в шашки, он прямо взял да и пошел от «строгановки», от пышного русского барокко – в обстановку его ввел, фигуры сделал похожими на апостольские, – вещь эта сразу цельней и наряднее других оказалась, потому что богатое узорочье сделало темперную живопись на черном лаке еще сказочней и привлекательней.

Очень она Вакурову понравилась, и хотя скуп он был на слова и похвалы, а тут не удержался, похвалил Голикова. Понаблюдал за его работой, понаслушался его фантазий насчет перспектив затеянного дела, рассудил, что в России и вправду еще не было ничего похожего, и вошел в мастерскую Глазунова.

Потом еще два хороших палехских мастера стали к делу подключаться – Александр Васильевич Котухин и Иван Васильевич Маркичев. Правда, работали они наездами.

Всеми деловыми вопросами занимался Глазунов – сырьем, заказами, реализацией, – сам писал уже мало, но по старой хозяйской привычке и на голиковских, и на всех остальных миниатюрах ставил свою фамилию. Раньше так было заведено – и по сю пору лежат в музеях первые работы Ивана Ивановича Голикова под чужим именем…

Теперь уж Кустарный музей всячески поддерживал их, обеспечивал заказами, а Анатолий Васильевич Бакушинский стал главным советчиком, по существу, научным руководителем всего начинания. Знакомился почти с каждой новой миниатюрой, досконально разбирал их, уговаривал мастеров идти в своих поисках от какого-нибудь определенного стиля, по его мнению, лучше всего от палехских акафистов «Николаю», «Божьей матери» и «Спасителю» (больших житийных икон с множеством клейм вокруг основного изображения святого), что хранились в Крестовоздвиженском храме. Из палехских эти иконы были самые поэтичные и самые мирские по своей трактовке, а стало быть, и наиболее подходящие по стилистике для «переплавки» на новые нужды. И художественно эти акафисты, появившиеся в начале восемнадцатого века, были самым совершенным из всего, что создал Палех к тому времени, ибо начало свое они вели от строгих форм московской живописи шестнадцатого века и вместе с тем позаимствовали многое и у новгородской школы, и у строгановской, и у ярославской, которую Бакушинский называл чаще верхневолжской. Одним словом, это и был тот собственный палехский стиль, который вобрал в себя почти все лучшее, с чем пришла к восемнадцатому веку древнерусская живопись.

Голиковская барочно-поэтическая «Игра в шашки» оказалась тогда по своему характеру и цельности наиболее близкой к этому стилю – только наиболее, но не самой близкой, – и поэтому Бакушинский горячо приветствовал ее и одобрял, говорил, что вот такие дороги им и надо торить, а не кидаться вслед за федоскинцами на какие-то реальные копии с картин Семирадского или на подражание японской и иранской миниатюре, – это все пути хоженые и чужие. А шараханья такие были больше всего у Вакурова – рыночный спрос на знакомое-то всегда шире.

Занимался Анатолий Васильевич и эстетическим образованием мастеров, в основном Голикова, знакомил с историей искусства и с историей русской иконописи, с творчеством великих художников, рассказывал о законах декоративно-орнаментальной живописи, снабжал книгами…

В конце тысяча девятьсот двадцать второго года первые работы Голикова и Вакурова под фамилией Глазунова были показаны на художественно-промышленной выставке в Государственной академии художественных наук и отмечены дипломами первой степени. Их приобрел Кустарный музей.

7

«Анатолию Васильевичу, конечно, хорошо, – думал в ту пору Голиков, – он правильно говорит, что лучше всего опираться на акафисты. Красота и совершенство их действительно необыкновенные, выше и не придумаешь. Но мужики-то на апостолов похожими получаются. Пахарь – и тот как апостол. Смеются ведь некоторые… Нет, реальными, как у федоскинцев, им, конечно, быть не следует, так как миниатюра – это не станковая картина, значит, и вся природа у нее должна быть иная, драгоценная, как драгоценна и сама эта сияющая лаковая шкатулка или капельная бисерница. Как же на них прозой-то разговаривать, когда сами собой стихи просятся да песни задушевные, ни на что на свете не похожие. В древнерусской живописи такая пластическая и цветовая песенность, конечно, есть, но как от апостолов-то уйти?.. А композиции? Разве его кто учил их строить, ведь все по прорисям, по подлинникам. А тут надо на каждом предмете разные, да чтобы формой гармонировали, чтоб предмет еще драгоценней делали. Разве его кто учил человека в движении изображать, а не застылым, чтоб через движение его состояние чувствовалось, настроение, душа? И настроение природы, птиц, зверей. И лица, лица-то вообще не учили его писать, а они ведь живыми должны быть. Конечно, многое можно цветом передать, его звучанием, ритмикой, колерами, на то он и живописец, но надо еще приноровиться делать это на разнесчастном и таком, холера его дери, каверзном папье-маше. Ведь сколько он уже бьется: но то краски слишком густо положит – вся поверхность в шишках, то черный фон какие-то краски гасит, и они совсем не звучат, и до сих пор неизвестно, как их покрывать лаком, как сушить, как полировать. Отдают федоскинцам или в Жостово, на бывшую подносную фабрику Вишнякова, там пережгут, слишком желтые возвращают, живописи не видать, или вообще вконец испортят – все твердят, что яичная темпера для лаковых миниатюр не годится. Врут, очень даже годится. Потому-то федоскинцы и таятся, сколько уж их просили: покажите, как это самое папье-маше делается и все остальное, чтоб мы сами попробовали, так нет, секретничают, как при царском режиме…».

Снова помчался в Палех.

«Занялся я дома изучать (изготовление папье-маше), – пишет он, – стал крыть лаком, в печку сажать для сушки. Несколько предметов сжег, но научился».

Весь сложный процесс изготовления папье-маше освоил. На прямоугольные, круглые и овальные деревянные бруски навивал смазанные мучным клейстером ленты обычного тонкого картона, несколько слоев. Затем обжимал их струбцинами. Сушил. Сняв с брусков прямоугольные, круглые и овальные трубки, опускал их в подогретое льняное масло – промасливал. Опять сушил. Затем нес эти заготовки столяру Солонину, тот их распиливал по высоте шкатулок, обтачивал рубанками, напильниками и наждачной бумагой, прилаживал донца и крышки и возвращал Голикову. Начиналась шпаклевка массой, приготовленной из глины и масла. Опять сушка, зачистка пемзой. Потом внешнюю сторону Иван Иванович покрывал черным лаком, внутреннюю – красным и после закалки в печи все еще раз светлым. Такая твердая и гладкая, как кость, шкатулка называлась «полуфабрикатом» – на ней уже можно было писать красками. Сделанные же в самом конце оживки твореным золотом обязательно полировал для блеска волчьим зубом – он имеет особо гладкую поверхность. Миниатюру тоже покрывал сверху светлым лаком, закаливал в печи, полировал на круге, обтянутом плюшем, и вручную…

«Правда, материально я жил мерзко, но совершил революцию иконного искусства. Я ведь думаю: иконописцы – большие художники, и зло было слушать, когда, бывало, придешь на собрание, а председатель сельсовета клеймит нас богомазами, никому не нужными людьми. Словом, хуже самого матерного слова.

Я работаю. Приглашаю с собой других работать. Никто нейдет».

Мастера пахали землю, рубили дрова, выделывали кожи – считали, что по новым временам эти занятия надежней.

Через дорогу напротив Голикова жил Иван Михайлович Баканов. До революции лучший в Палехе стилист, он тридцать четыре года «выжил» мастером у Сафонова. И фрески писал, и самые дорогие подстаринные иконы, реставрацией занимался, потом преподавал в Палехской земской иконописной школе, открытой в девятьсот пятом году, а в пятнадцатом купил лошадь и с восемнадцатого уже одной только своей землицей да извозом и жил. Дрова из лесу доставлял.

В том, двадцать третьем году весной раз подвез дрова, мокрый весь стоит у ворот, отдыхивается, а Голиков из своего дома увидел его и идет. Поздоровались.

– Будет ломаться с дровами-то. Не твое дело под старость.

Запнулся, руками замахал, потом дальше так же отрывисто:

– Давай писать миниатюры. Заработаешь больше. Твое искусство не пропадет…

Ивану Михайловичу уже пятьдесят четвертый год. Человек он крайне обстоятельный, неторопливый, умный. Он уже, конечно, слышал, что Голиков ходит по бывшим хорошим мастерам и уговаривает примыкать к их с Вакуровым и Глазуновым делу. Помолчал Иван Михайлович, подумал.

– Ладно, я приду и посмотрю, что у вас за изделия и чего вы на них пишете.

Но пришел тоже не сразу, через несколько дней. А у Голикова на столе, на черных блестящих коробочках – переливающиеся картинки: веселая про ряженых, пришедших на святки в избу, три приплясывающих музыканта, похожих на тех, которых Баканов видел в старинной азбуке Кариона Истомина; старик и парень, играющие в шахматы, и пахарь (это были новые варианты), удивительный пахарь с красным конем, смахивающим на иконописных коней Фрола и Лавра, но такого пахаря, как у Голикова, он еще не встречал – живая сказка.

Молчал седой мастер. Молчал, как громом сраженный, потому что никак не предполагал увидеть такую небывалую красоту и тонкость. Сидел слушал горячие слова Голикова про перспективы этого дела, а мысли наползали невеселые. Самолюбив был старый мастер. Задело его за живое, что Голиков, тот самый заполошный платьечник Голиков, который раньше завидовал ему, его мастерству и таланту, вдруг такие дивные вещи сотворил, всех обошел.

Не взял Иван Михайлович Баканов сырья, сказал, что больно много сложного и неведомого в этом писании, а он уже стар, чтоб переучиваться; всю жизнь ведь по образцам работал, сам композиций не составлял…

А Голиков, по простоте душевной не понимавший, в чем дело, все ходил к нему и все уговаривал. И многих других тоже.

Летом приехал профессор Бакушинский, привез шкатулки и подносы из папье-маше и большой заказ Кустарного музея расписать их в новом палехском духе к Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Причастность к делу такого уважаемого человека, как Анатолий Васильевич, подействовала и на Баканова, и еще кой на кого. По его советам Маркичев, братья Котухины, Баканов и другие засели за «составление эскизов на бумаге» на темы крестьянской жизни и русских песен, которые все так любили. Показывали рисунки Бакушинскому, он специально не уезжал до конца работы. Советовались и с Голиковым, особенно по технике письма.

Иван Михайлович Баканов изобразил на подносе песню «Ленок»: как ее поют в деревне и танцуют при этом – это в центре подноса, а вокруг – как ленок сеют, дергают, прядут, ткут. Маркичев написал «Пастушков», Вакуров – «Пряху», «В поле» и «Крестьянина со снопом».

А Голиков за это же время, всем на удивление, целых одиннадцать работ приготовил, и среди них первые и потом так горячо им любимые «Тройка», «Битва», «Охота», уже полные движения и полыхающих алых тонов. А также широко ныне известный «Косарь», в котором образ работающего и вроде бы очень жанрово решенного крестьянина опять, как и в «Красном пахаре», сумел поднять до высокого символа.

На Всероссийской сельскохозяйственной выставке все произведения палешан были отмечены дипломами первой степени. О них заговорила пресса.

Иван Иванович ликовал – тронулся Палех.

Но крестьянин – это крестьянин даже тогда, когда он на девяносто пять процентов художник. Выставка закрылась, и все награжденные, кроме Голикова, Вакурова, который так и жил в Москве, да частично Котухина, снова принялись кто пахать, кто рубить, кто лыко драть да лапти плести. И Александр Васильевич Котухин плел – специально обучился. Слишком зыбким казалось им новое занятие, особенно с материальной стороны: сегодня есть заказ, завтра – нету… Это Голиков размечтался, привык впроголодь-то сидеть и семью морить…

И тогда Иван Иванович удумал такое, что все село смеялось, – позвал работать с ним Балденкова, который к тому времени уже дошел до должности ночного сторожа на Крестовоздвиженской колокольне. И не просто позвал, тот жить стал в его избе, кормился там – все пополам. И учил его Голиков писать миниатюры, учил иконописными приемами изображать реальную жизнь. И кто бы мог подумать: пьяница, сочинитель язвительных стишков (ох и многие же его в селе за них ненавидели!), который бог знает сколько времени уж и кистей-то в руки не брал, и вдруг нате вам: на иконной доске голову мужика написал, по приему – иконописно, с золотыми оживками, а прямо как живой, и такие глаза умные, такая силища в лице. И еще на пару с Голиковым Степана Разина изобразили, речь он к голытьбе держит; тут Бедный Гений одни головы писал, личник-то он был сильный когда-то, и вроде бы даже Голикова наставлял по этой части.

«Винить – почему люди пьют – не берусь… Работаем…

Но зато моя родня ругала меня:

– Кого нашел! Самого последнего человека…

Но Балденков был человек начитанный, сочинял стихи, душа была хорошая».

Душа была хорошая…

И вдруг осенью из Ленинграда письмо: приглашают преподавать в Кустарном техникуме, так теперь называлось то самое училище барона Штиглица, в котором он когда-то хотел заниматься, а походил на рисовальные вечера только три месяца. Там увидели его миниатюры и предложили обучить такой живописи целую группу молодежи.

Немедленно согласился и, дождавшись из техникума двадцати пяти рублей на дорогу – своих-то, как всегда, не было, – уехал, перекинув через левое плечо неизменный серый мешок. Страстно хотел одного: чтобы дело ширилось и ширилось как можно скорее, чтобы иконопись действительно переплавилась в новое массовое искусство.