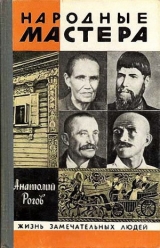

Текст книги "Народные мастера"

Автор книги: Анатолий Рогов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)

Куда уж тут без иконописи-то!

В общем, и художники и крестьяне одновременно: опять все, как в любом другом деревенском промысле.

Отличие состояло лишь в том, что, несмотря на все расчленения иконописи на отдельные этапы, она все-таки всегда оставалась очень сложным искусством, немыслимым без подлинной одаренности его творцов, без их огромного профессионального мастерства.

Но тут возникает закономерный вопрос: почему же в этом селе почти каждое новое поколение рождало все новых и новых талантливых художников? И не единицы, а всякий раз десятки, и так уже несколько веков подряд.

А посудите сами, каким вырастает человек, когда вокруг него все в раздольных мягких холмах и низинах и с иных холмов землю верст на двадцать-тридцать видно – со всеми деревнями, с дорогами, полями, церквами, тихими речками в ракитах и осоке и главное – в удивительных лесах. Их здесь много еще и сейчас, и в основном это березняки: сплошь из стройных, высоченных и чистых-чистых берез. Войдешь в такой белоснежный лес ясным днем, а он кажется прозрачным и легким, и просматривается насквозь, и слепит своею солнечной белизной – и уже не понимаешь, где же света больше: в бездонной ли лазури неба или здесь? Разве тут можно не быть поэтом хотя бы в душе? Разве можно делать или строить в этих лесах что-нибудь тяжелое и грубое? И совсем не случайно именно в этой округе выросли некогда Суздаль, Владимир и Ярославль с их неповторимо утонченной и тоже ведь очень стройной, легкой и светлой архитектурой, которая сливается с этой землей в такое прекрасное и дополняющее друг друга целое, что временами кажется рожденной вовсе не человеком, а ею самой, этой землею. Не случайно и появление в непосредственной близости от Палеха Холуя и Мстёры – двух других крупнейших центров русского иконописания, а ныне – лаковой миниатюры.

И еще дело, конечно, в тех условиях и традициях, в той творческой атмосфере, в которой росли палешане с первых минут своей жизни. Эта атмосфера и эти условия тоже формировали художников, снова и снова демонстрируя, как бесконечно талантлив простой народ, когда он приобщается к художественной культуре и имеет возможность творить. Похожее, кстати, происходило и происходит во всех промыслах: в той же Мстёре, Хохломе, Городце, Филимонове, Дымкове…

Все в Палехе до самозабвения любили песню, и летом по воскресеньям, под вечер на берегах Палешки специально сходились группами попеть.

Заря догорает, с пойменных лугов тянет дурманными запахами цветущих трав, силуэты Крестовоздвиженской колокольни и куполов на горе из белых становятся синими и четкими-четкими на розовом небе, а потом и черными, а многоголосые, растопляющие душу песни все плывут и плывут от Палеха через речку, через колышущиеся овсы и рожь к притихшим березовым лесам. Особенно любили петь про Волгу, про Стеньку Разина, про русское раздолье и удаль.

Но бывало и по-другому: когда на буднях взгрустнется, вспоминал один из художников про своего прадеда, «он бросает работу… и вместе со своим сыном, а с моим дедом, отправлялись на базар в самотканой рубахе и синих портках. Покупали водки и закуски, которая состояла из остывшего горохового киселя. Выпивши, они, обнимаясь и целуясь, шли от кабака домой часа два, тогда как расстояние было не более ста шагов. Они шли, называя друг друга «отец милый» и «сын любезный»…».

«Здесь рождались лесковские Севастьяны, горьковские Салаутины, – читаем в книге «Палех» Е. Вихрева, – люди безмерной работы и безмерного пьянства, люди, хлебнувшие яда искусства, – могучие тела… могучие умы, зажатые в тиски церковности: церковь только приоткрыла им вход в мир искусства, не распахнув всех дверей. Икона и водка, не побеждая друг друга, шли по их жизням. Палех насквозь пропах олифой и спиртом. Палех был весь пронизан святым и дьявольским».

3

В русской иконописи все построено по художественным законам, отличным от западных.

Искусство Запада с эпохи раннего Возрождения, а именно с Джотто, опиралось только на конкретные, реалистические образы, стремилось создать объемную и пространственную иллюзию жизни, а древнерусская живопись, выросшая из византийской, а если смотреть глубже, то, как и западная, из эллинской классики, была сплошь условной, а ее образность – отвлеченно-символической. Основная роль в ней отводилась цвету и пластическим ритмам. Причем строилось все на соотношении, на сочетании, гармонии цветов, тогда как на Западе даже и в красках главным долгое время было сочетание тонов.

Трехсотлетние иконы, пятисотлетние, восьмисотлетние. Однако воспринимается эта живопись большинством знающих ее как нечто совершенно понятное. Это потому, что древнерусская живопись беспредельно эмоциональна и несет в себе идеи и чувства огромной силы и масштабности, несет глубочайшую поэтичность, задушевность.

Порой даже кажется, что ощущение необычайной душевной теплоты или светлой грусти рождают не только краски, ритмы разных и вместе с тем всегда поразительно слитных цветовых пятен и линий, а нечто большее, чем пропитана каждая отдельная, темно-коричневая с боков и с тыльной стороны, выгнутая вперед, подпаленная свечами, истертая по краям толстая доска, на которой из-под обившегося красочного слоя кое-где выглядывают еще и другие слои, и темно-коричневая закаменевшая ткань…

В древнерусской живописи действительно есть некий секрет высочайшего художественного совершенства, которое всегда кажется нам чуточку загадочным и непостижимым.

Ведь дело в том, что тысячи и тысячи русских художников, и в том числе такие гениальные, как Рублев, Феофан Грек и Дионисий, пять-шесть веков подряд, по существу, сообща, крупица за крупицей отбирали в отечественную иконописную систему только такие художественные средства, такие символические композиционные схемы, символические образы, пространственные и объемные решения, которые бы с наибольшей силой и полнотой отражали духовную жизнь человека, его чувства, его идеи и миропонимание. Наши предки справедливо полагали, что только такие вещи и должны быть предметом искусства, тем более облаченного в религиозную оболочку. Искусство Древней Руси было обращено не к видимости, а к сущности вещей. И все лучшие находки в этом плане век за веком включались в так называемые иконописные подлинники: свод рисунков-схем буквально на все сюжеты, темы и образы священной истории, которые преподносились как прориси с икон, будто бы написанных некогда самими святыми пророками, апостолами, подвижниками и мучениками на местах реальных событий и с реальных «героев». Композиционные схемы некоторых прославленных иконников пришли к нам из Византии и продержались более тысячи лет.

Короче говоря, любая старинная икона на Руси имела тысячи, десятки, а то и сотни тысяч повторений. И все-таки ни одной точной копии среди них нет. Более того, при всей внешней близости они очень часто рождают в нас совершенно разные ощущения. Какие-то фигуры вдруг чуточку смещены, какие-то линии более плавны и певучи. И главное, в каждой же цвет хоть немного, но иной, а то и весь колорит иной. И всегда такой завораживающий, что, скажем, только вроде глянул на богоматерь Одигитрию Дионисия, ну минуту или три она перед тобой, а мысли уже о женщинах России, о ее ранних веснах, когда нежная желто-зеленая листва только-только обрызгает деревья. Какая радостная, прозрачная чистота тогда вокруг, как все пропитано теплом… Дионисий здесь удивительным образом связал русскую женщину с русской весной: поместил северно-русскую по обличию богоматерь с младенцем на руках на доске с большим нежно-желто-зеленым полем. Его очень много, этого цвета, он главный, богоматерь как бы погружена в него четким темно-коричневым силуэтом, и силуэт этот как раз таких размеров, что нежно-желто-зеленое не перевешивает, не забивает, а просто ведет за собой все остальные цвета: темно-коричневые, бело-зеленые и красновато-охристые в одеждах, чисто-охристые в лицах, прозрачно-зеленые в подкладках одежд. То есть это все главные цвета русской весны, если смотреть только на землю, и все немыслимой глубины и прозрачности.

А какой беспредельный лиризм и какая глубочайшая философия таятся в живописи Андрея Рублева! Сколько написано о символике цвета «Троицы», о знаменитом рублевском голубце – светло-голубом цвете, напоминающем лазоревую голубизну цветущего льна или васильки во ржи. Ни до, ни после Рублева не было у нас цвета, столь пронзительно национального по характеру, и такой чистоты и поэтичности, и с такой силой обозначающего полноту нравственного совершенства человека…

Палешане выработали свой иконописный стиль где-то на рубеже восемнадцатого-девятнадцатого столетий. По существу, слили воедино самые, казалось бы, полярные направления древнерусской живописи – новгородское и строгановское.

В новгородском письме все было подчинено одному – созданию величавого, духовно значимого образа. Монументально-торжественные композиции, подчеркнутая простота форм, яркая декоративность, построенная на эмоционально очень глубоких, а графически очень четких отношениях больших цветовых плоскостей. Основные цвета тут – теплые желтые и коричневые, прозрачные зеленые и полыхающие киноварно-красные. Каждый цвет такой интенсивности, такой звучности, что большинство новгородских икон воспринимаются как могучие и торжественные живописные симфонии, глядя на которые трудно остаться равнодушным, трудно не почувствовать мощь и величие изображенных на них персонажей. Пурпурный плащ храброго Георгия Победоносца, например, развевается в них прямо как призывное победное знамя.

Чарующую технику плавен, то есть многослойного, углубляющего цвет письма, придумали тоже новгородцы.

А строгановскую школу отличала миниатюрность, любовь к цветовой композиционной изощренности, к богатейшей золотой орнаментации. Родились эти «письма» в Москве в XVI веке, где ряд царских мастеров, выполняя заказы знаменитых купцов Строгановых, учитывали их вкусы и пожелания сделать все «поузористей и понарядней». А потом купцы создали и собственные мастерские в Сольвычегодске, куда еще в шестнадцатом веке переехали из Новгорода. Кто-то из первых Строгановых, по преданиям, был и сам художником, и семейное пристрастие к узорочью стало главным в этих письмах. Иконы здесь начали покрывать тончайшими золотыми орнаментами, похожими больше всего на орнаменты русской скани. Он, тот Строганов, вроде бы и первых мастеров для сольвычегодских мастерских собирал.

Соединив эти два стиля, палешане одухотворили, сделали более эмоциональной полуювелирную «строгановку». Причем образ иконы, пишет М. Некрасова в книге «Палехская миниатюра», осмысливается здесь «не столько в плане религиозных идей, сколько в сказочно-фантастическом и как выражение человеческих чувств и переживаний. Это накладывает определенный отпечаток на весь художественный стиль палехской иконописи. Для нее прежде всего характерен, и это важно для понимания традиций Палеха, поэтически-песенный строй образа, где фантастика тесно переплетается с реалистическим восприятием жизни. А затем поэтический характер самих средств выражения. Последнее роднит палехскую живопись с народной песней или сказкой».

Но надо повторить: во второй половине девятнадцатого века ремесленность захлестывала иконопись все больше и больше, особенно поэтапное письмо, и в «массовой продукции» от былого великого искусства оставалось уже очень немногое.

Правда, были в селе мастера, в совершенстве знавшие и каждый из старинных стилей в отдельности. Их называли старинщиками, в мастерских они ценились очень высоко, так как целиком самостоятельно, «по-бывалошнему», выполняли особо ответственные и дорогие заказы любителей старинного письма, большей частью купцов-старообрядцев. Но старинщиков насчитывались единицы. И еще их иногда звали «стилистами».

Особо большой спрос был на «строгановки» с миниатюрами, в том числе на так называемые «праздники» и «жития», когда на доске максимум в двадцать пять – тридцать сантиметров высотой нужно было изобразить какого-либо святого – это называлось «средником», а вокруг него двенадцать, а то и в два раза больше клейм, то есть миниатюрных круглых или квадратных сюжетных картинок с десятками фигурок в каждой. Клейма повествовали о разных эпизодах жизни изображенного святого. Да еще следовало разузорить все золотыми сказочными орнаментами, некоторые линии которых можно было положить только при помощи сильной лупы. Лица, кстати, тоже писались всегда через лупу.

Четырнадцать, шестнадцать часов работы для таких мастеров-виртуозов – обычная норма. Да и все другие столько же работали.

4

Голиковы были потомственными палешанами-иконописцами. Не из самых славных, но и не из худых. Только работал отец Ивана Ивановича не в селе, а в Москве, в одной из мастерских у Рогожской заставы. Там их было тогда больше, чем в любом другом месте страны, – по существу, сам собой в Москве сложился общерусский иконописный центр.

У Рогожской заставы Москвы 25 декабря 1886 года у Ивана Петровича Голикова и родился сын Иван.

«Семи лет, – писал потом художник в книге «Палешане», – переехал в Палех. Семейство моих родителей состояло из восьми человек. По счету я третий. Словом, отец – работник один и содержать семью в Москве не мог. Притом выпивка вина. Проще сказать, хоша я был и маленький, семи лет, но все же помню, как сейчас, наши дурные условия в Москве: квартира – подвал, как погреб, – сырая, грязная».

А в Палехе тоже не рай. Огромную семьищу на постой никто не пускает. Пришлось занять полуразвалившуюся, брошенную избу, а чтобы не рухнул потолок, сделать к нему «семь подстановок». Мать, добывая пропитание, нанималась на любую работу; оставшись в Москве один, отец запил еще сильнее, денег почти не присылал. Сверстники на улице косились и посмеивались: они еще не видали таких чернявых, таких вечно голодных, полуодетых и вечно возбужденных ребят, как эти Голиковы, особенно самый смуглый из них – Ванюшка. У них и речь была какая-то чужая, смешная – резкая, торопливая, а у Ванюшки еще и слова в горле вроде застревали. Выпалит два-три словца, потом весь напыжится, черными глазами крутит, а другие-то и не идут; потом, потом только еще два-три слова выскочат – сначала и не поймешь, о чем это он…

А рисовать любил. Это еще и в приходской школе все видели, куда он ходил одну зиму.

Ванюшку десяти лет от роду приехавший на сенокос отец отвел к Сафонову, а тот по своему обыкновению уже кое-что знал о мальчонке – и как рисует, и про шустрость. Велел взять в ученики.

Сложные иконы делали только лучшие мастера. Делали неторопливо, обстоятельно. А большинство «гнали краснушки», то есть массовку: дешевые иконки на тоненьких дощечках. Здесь фон не прописывали, закрывали фольговым окладом. Уходившее под оклады вообще никогда не трогали и по краям досок, например, где размещались «местные святые», изображали раздельно только их крошечные головки и ручки – фигурки их уже были отштампованы на металле, на фольге или меди.

Одни и те же нанесенные через трафарет контуры, тысячи совершенно одинаковых мазков, одинаковых поворотов, одинаковых досок и даже из года в год один и тот же въедливый голос, одинаково раздраженный:

– Не выспались, что ли, нынче? И тридцати штучек еще нет…

Быстрота – это заработок. Мастера еще больше горбятся над скамьями, еще отчаянней смолят махру, и в сизом, слоями висящем дыму тоже кажутся совершенно одинаковыми; лиц-то не видать, а позы и у мальчишек-учеников, как у взрослых…

Иван Голиков быстро стал в этой обстановке как все. Таланта особого не показал, да и больно непоседлив – сделали из него доличника, или, иначе, платьечника. Платьечника средней руки. Лиц, рук и каких-либо иных открытых частей тела вообще не учили писать. Когда умер отец, он, не доучившись, двинулся в Петербург на заработки – надо было помогать семье. Потом говорил, что была, мол, мечта выучиться на светского художника – так в Палехе называли художников-неиконописцев. И одну зиму вечерами ходил в Петербурге в рисовальные классы для вольнослушателей при художественно-прикладном училище барона Штиглица. Но хозяин иконописной мастерской, в которую он устроился работать, прикинул, сколько теряет от того, что Голиков три раза в неделю уходит на два часа раньше, и рассчитал его. Молодой палешанин нанялся к другому хозяину, переехал в Москву, там к третьему, к четвертому… Купил первую в жизни добротную костюмную пару и высокий картуз. Купил балалайку и выучился на ней играть. Ждал с нетерпением субботы, когда в два часа пополудни можно было, наскоро перекрестившись, поклониться хозяину и завалиться с приятелями в ближайший трактир, спросить там грибков с маслом, да моченых яблок или капустки, да горяченькую селяночку и графинчик чтобы запотелый был. Господи, разве ж можно сравнить запахи от этих яств с теми тухлояичными и скипидарными, которыми они дышали всю неделю!.. А разлюбезные други – половые в белых штанах и белых рубахах!.. А машина, которая за пятак сыграет тебе хошь «Светит месяц», хошь «Шумел, гремел пожар московский», хошь совсем новую «Липу вековую», которая душу выворачивает!.. А впереди ведь еще целое воскресенье, и никаких тебе Никол с белыми кудряшками в бороде и вокруг лба, никаких Предтеч с босыми ногами на кремешках… Ох, и завьют они нынче веревочку: душа вразлет пошла – простору просит…

Ездил Голиков с артелями в разные города и по монастырям расписывать новые церкви. Там, конечно, тоже только свою работу делал: одежу святых да все, что вокруг них. Надрываться не надрывался, лучше у какой-нибудь речушки или пруда с удочкой просидит. А то и шашни с молодыми монашками заведет. Парень он получился приятный: легкий, лицо смуглое, мягкое, усики подкрученные, глаза чернущие, большие, быстрые, картуз набок. На деньги нежадный, винца там или каких сладостей – карманы вмиг опростает. Только вот говорун, как и в детстве, был слабый: два-три отрывистых слова скажет, заволнуется, покраснеет, руками задергает, еще два-три слова выпалит, махнет и виновато заулыбается. Хорошо улыбался – открыто, по-доброму, зубы белые-белые. Начнет заместо разговора на балалайке наигрывать и негромко ей подпевает.

Одним словом, был Иван Голиков и в свои семнадцать, и в двадцать, и в двадцать пять лет самым что ни на есть обыкновенным мастеровым-иконописцем, каких в одном только его родном Палехе было еще сотни две. И внешность имел обыкновенного мастерового, а позже – так даже и очень захудалого мастерового. И мысли, конечно, имел соответственные. И желания. И жизненный путь у него складывался, как у всех. В двадцать призвали в армию на действительную, о которой и запомнилось-то всего, как сошелся там в городе Лиде Виленской губернии со старостой, дьячком, регентом и сторожем местной церкви и как они пьянствовали, пропивая копейки и «просвирные и кружечные». Тут было всего, но хорошего – ничего. Потом, отслужив, женился на золотоволосой худенькой певунье Насте – своей же, палехской. А через полтора месяца – империалистическая, и загремел солдат на все три года в окопы и обозы, в Мазурские болота. Участвовал в восемнадцати крупных боях, попал в плен, бежал, потерял сраженного пулей бежавшего вместе с ним товарища, был контужен, но все же уцелел и в Февральскую революцию даже нарисовал на четырехаршинной фанере первый свой плакат: солдата и крестьянина, протянувших друг другу руки. Полк их готовился к митингу смычки с крестьянством. Когда шли с этим плакатом по деревне, мужики снимали шапки и крестились – думали, икона…

Была, правда у Голикова, кроме косноязычия, еще одна особенность: слишком уж открытая, слишком наивная душа. Все всегда всем без разбору в глаза лепил, особенно если жадность или подлость видел. А люди этого не любят и не прощают – мстят. Восемь мастерских пришлось ему до армии-то сменить. И друзей у него из-за этого почти не было.

5

После Октябрьской революции спрос на икону стал стремительно падать и вскоре исчез совсем. Палешане оказались не у дел. А жить-то надо. У кого были лошади, те пахали землю, занимались извозом, некоторые заготовляли дрова, некоторые подались в овчинники – овчинники тогда прилично зарабатывали. Несколько человек пытались освоить роспись, которой славился Сергиев Посад: на деревянных изделиях – полках, шкафчиках, кубышках, шкатулках – каленой иглой выжигали контурный рисунок и потом раскрашивали его масляными красками. Но навыков и приемов эта техника требовала совершенно незнакомых, изделия, даже самые простенькие полочки, и те получались много хуже сергиевопосадских, покупали их плохо, и дело вскоре заглохло.

А Голиков ничего, кроме иконописи, не знал и не умел. И земли у него не было ни клочка; осерчал как-то дед на отцово пьянство и не записал за ним ни сажени, все другому сыну отдал.

Октябрьскую революцию Иван Иванович встретил в Шуе, в кругу старых большевиков, среди которых были его знакомцы-палешане Колесов и Вицин (Никитич). Ходил с ними на митинги, помогал чем мог их работе в те огневые дни. Видимо, Иван Александрович Колесов тогда и с шуйским всеобучем его связал. Там срочно налаживали выпуск плакатов, популяризирующих молодую Красную Армию. Обещали дать паек – пшено, селедку и махорку и немного денет. Время-то страх какое голодное настало, пришлось даже вареный столярный клей попробовать. Голиков-то уже сам четвертый был: дочь Рая в Москве родилась, а здесь, в Шуе, сын Юрий. И помощи ниоткуда никакой, в Палехе даже огорода не стало: мать от голодухи к дочери в Иркутск подалась, да там и умерла от тифа.

Шуйские плакаты Голикова, вернее, листовки-плакаты, так как в целях экономии бумаги их выпускали небольших размеров, тоже смахивали на иконы…

Поиски заработка привели Голикова и в Шуйский показательный театр. Нанялся туда художником-декоратором, хотя сам позже признался, что «знания декоративной живописи имел очень слабые», вернее, никаких не имел.

«На мое счастье, – пишет Голиков, – режиссер Матрин, художник и знаток театра, обратил на меня внимание и, можно сказать, выучил. Тут я впервые почувствовал: попал к месту. Работал день и ночь».

Николай Петрович Матрин действительно сделал великое дело. Но не столько тем, что выучил Голикова основам театральной живописи и приобщал его к большому искусству, сколько тем, что, будучи сам человеком талантливым, широко эрудированным и чутким, он, по существу, первым разглядел, что собой представляет этот порывистый мужичонка с внешностью захудалого мастерового. Разглядел, что он одарен редчайшим творческим воображением. Все, что угодно, вмиг представит и изобразит: по-своему, конечно, очень условно, но изобразит.

– У тебя, Иван Иванович, – восторгался Матрин, – талант черт знает какой! Тебе надо ехать в Москву, ты там год пробудешь, и весь мир тебя узнает…

В те два-три года Голиков и сам не единожды думал: «А что, ведь и правда, ведь больше же никто из Палеха в настоящие художники не вышел. А у меня получается. Безо всяких училищ получается. Может, и правда есть талант?.. Вон уж сколько раз зрители-то хлопали и вызывали персонально его – Голикова. И уж выходил, кланялся… Если бы из Палеха кто увидел, господи, померли бы от удивления!.. И Матрин верно про фантазию-то: он только ведь о том и думает, чтобы все разное было. Иначе же нельзя: ведь нынче Шекспира ставят – там одна жизнь, завтра Островского – все совсем иное, потом Леонида Андреева, Мольера, Гамсуна…».

В человеке пробуждалась вера в себя и в свои силы. А в творчестве этим, как известно, определяется очень многое, если, конечно, человек действительно не без способностей.

Когда не хватало материалов – тогда всего не хватало, – Голиков придумал ставить спектакли в световых декорациях. Рисовал их на папиросной бумаге размером сантиметров в десять-пятнадцать, раскрашивал ярчайшими анилиновыми красками – вот когда впервые пригодились ему навыки миниатюрного иконного письма! – зажимал эти картинки между стеклами, получались самодельные диапозитивы, и их проецировали на сцену.

Его знали уже и в Иваново-Вознесенске, и в Ярославле, и особенно в Кинешме, куда Голиков вскоре перебрался вместе с приглашенным туда Матриным, заявившим, что он «не хочет потерять такого друга».

Попал к месту. Один из полутора сотен бывших иконописцев занимался искусством…

Ему тогда уже перевалило за тридцать пять. Маленький, тощий, весь как будто из острых углов составленный, а глаза точно угли черные и точно угли горят все время. А неровные кошачьи усы все время подрагивают.

Какое-то постоянное глубокое и глухое беспокойство поселилось в нем в последнее время. Очень многое не нравилось, накатывала вдруг дикая тоска, и он, изнывая, метался по пустому, гулкому театру или по своей комнатенке, задевал дверные косяки, товарищей, тыкался в пыльные задники, ронял бутафорию… Какие-то странные красочные видения стали накатывать. Ветерок тронет, например, осинки по-над Волгой, разольют они в синем небе трепетный серебристый свет, и полдня потом пройдет, два дня пройдет, а свет этот, серебро это, легкое и радостное, все еще в нем как будто внутри звенит и светится… светится… Или: мимо их театра все какой-то бывший солдат на культяшках прыгал. Дощечка-то его по булыжинам тяжко стукает. Пропрыгает он, а душу будто что-то жгуче-багровое опалило, с какой-то мглистой тоскливой синью. И долго-долго эти цвета не уходят, плывут и плывут и вокруг и сквозь тебя… Или что-то брусничным представится, или ало-маковым, или карминным. Красное виделось чаще всего, он очень любил красное. На железнодорожных станциях и путях от светофоров порой глаз не мог оторвать – все смотрел в их прозрачно-бездонную глубину, где шла какая-то своя таинственная красная жизнь.

Он чуял, догадывался, что с ним происходит. Но как связать огонь души своей с красками, не знал. Не знал, как перелить в них то тепло и ликование, которые вдруг захлестывают и распирают его, или ту надрывно-саднящую боль, которая приходит не реже радости. Временами эти чувства жгли так, что, казалось, еще немного, и душа сгорит, испепелится дотла, если срочно не выпить водки и не попросить случившегося рядом человека запеть песню. Самому ему в такие минуты было почему-то трудно петь…

Дома он просил обычно жену:

– Настя, давай «Тройку»!

Ох, как она пела!..

Об этом надо было бы тоже рассказать людям, чтобы каждый почувствовал, что может сделать человеческий голос с другим человеком, с его сердцем и душой.

Но как рассказать?

А тут еще по утрам, на зорьке, в самое отрадное для него время, он почему-то без конца стал вспоминать то липовые и кипарисовые доски с желтоватым и гладким, как кость, левкасом, то яркие горки порошков-красителей в облезлых деревянных ложках без черенков, что были когда-то разложены на его столе. Вспоминал, как вот в такие же ранние тихие часы, прихлебывая из кружки холодное молоко и прислушиваясь к голосу Насти, ворчавшей во дворе на рябую курицу, которая опять снеслась в лопухах за баней, он присаживался к этому своему столу у окна, разглаживал ладонями уже нагретую солнцем бумагу на нем, надбивал припасенное с вечера яйцо, отделял белок и прямо в скорлупе тихонько взбивал желток с водой и уксусом, а затем долго, с удовольствием перемешивал порошки с этой эмульсией. Разведенные темперные краски становились во сто раз ярче, чем сухие.

Теперь ни Насти, ни ребят, ни их сонного посапывания не было рядом, и из окон не пахло прошедшим мимо стадом.

Город в такую рань только-только пробуждался, и Иван Иванович мог еще полежать в постели. Он прикрывал глаза и опять видел эти вспыхивающие от эмульсии краски и как будто даже слышал их особый тонкий запах, хотя на самом деле от них лишь немножко отдавало уксусом. А следом все чаще видел, как он устраивает на столе уже прописанную доску и кладет на нее новые прозрачные слои, от которых она загорается, подобно большому сказочному самоцвету…

В иконе было, конечно, много косного, особенно то раздельное письмо «по образцам» и застылая неподвижность святых. Но ведь техники-то живописной, такой богатой и прекрасной, нет больше нигде. Сколько поколений русских художников ее придумывало, чтобы при всей условности иконы можно было бы одним цветовым строем, ритмикой удлиненных величавых фигур и затейливых горок и палат передать человеку любые глубочайшие чувства и мысли; взволновать его, обрадовать, успокоить. Неужели же это могучее искусство исчезнет? Не иконы – они уже исчезли, а сама эта живопись…

Матрин познакомил его с молодым писателем Михаилом Сокольниковым, заведовавшим городским отделом культуры, и теперь они на пару твердили, что с его талантом надо ехать в Москву поступать учиться.

Но он вдруг все бросил и укатил в Палех.

Повод, правда, был: захворала Настя, дети малые, а их уже трое. Хорошо, старушка теща вызвалась смотреть за ними. Отправил к ней всех четверых, а сам, по воспоминаниям односельчан, именно в ту зиму двадцать первого – двадцать второго года писал какие-то картинки для продажи на базаре, работал для ближайших фабричных клубов как декоратор. Ни одна из тех картинок, к великому сожалению, не сохранилась, и кто теперь скажет, что в них было? Может быть, первые попытки передать красками пожар души своей?

Для посторонних все это выглядело, наверное, странным, нелепым. Тридцать шесть лет мужику, трое детей, ни у одного смены порток нету, живут беднее бедного, а он, как в молодости, все бегает. Такое дело освоил, настоящим художником стал, в газетах про него пишут, через каждые две недели твердую получку получал, – и ладно, что в отъезде, главное, что твердую, – так нате вам: опять что-то новое затеял, по фабрикам и базарам мотается. Степенные люди снисходительно улыбались: несерьезный человек, заполошный… Никому и в ум не приходило, чем мучается человек. А он тоже ни перед кем не распахивался, в селе тогда, можно сказать, вообще ни с кем не дружил, кроме горького пьяницы, сельского поэта и бывшего хорошего личника Александра Егоровича Балденкова, по-уличному просто Балды, или Бедного Гения, как он сам себя называл. Этот понимал с полуслова, какая тоска Голикова одолевает: ему ведь и самому столько хотелось людям рассказать, так хотелось согреть их хоть немножечко, чтобы меньше было на свете одиночества и зла. Худых хлестал в своих стихах почем зря, а о траве, например, написал такое, что у Голикова всякий раз слезы на глаза наворачивались, как только вспоминал эти слова:

С светом вольным ты простилася,

Скоту на зиму ты сгодилася.

Ты прости меня, травка-милушка.

И твово врага ждет могилушка.

Вместо росыньки я облит слезой.

И ко мне придет также смерть с косой.

Подкосит меня, как и я тебя…

Создал песенку я, тебя любя.

Но как рассказать о боли души красками, Александр Егорович Балденков не знал и посоветовать ничего не мог – ни выпивший, ни трезвый. Говорил только: