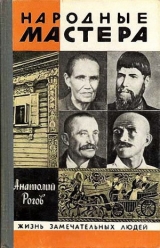

Текст книги "Народные мастера"

Автор книги: Анатолий Рогов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)

7

Деньшин сидел весь в липком поту, распахнув рубаху, и выжидательно поглядывал в окна на листву тополя: надеялся, что набежит хоть самый легонький ветерок и принесет облегчение от многодневного зноя. Но листья были безжизненны. И ни один желтый зонтик пижмы не шевелился. Тяжко пахло пылью. Безмолвствовал вечно поскрипывавший колодезный журавель. Только мухи, большие зеленые мухи жирно гудели, приближаясь к окнам в разомлевшем белесом мареве.

А Афанасьевна лежала на кровати в вязаной шерстяной кофте, прикрыв ноги стеганым одеялом, и ее усохшие тонкие руки в крупной коричневой гречке были сухи и холодны.

Это началось в тридцать четвертом, после внезапной смерти Сани. Дух Афанасьевны оставался прежним, а вот тело на глазах таяло, усыхало. Она сделалась маленькой, легкой и даже как будто прозрачной. Сначала начали отказывать ноги, и она двигалась, только держась за стены, за стол, за дверные косяки. А теперь вот уже все больше лежала.

Алексей Иванович гладил ее холодные твердые пальцы и рассказывал, что делают Пенкина, Безденежных, рассказывал, что скоро их, наверное, возьмет под свою опеку Союз художников, и тогда они создадут в Дымкове самостоятельную мастерскую, наберут учениц, хорошо бы человек пять, – тогда года через три-четыре у них будет уже десять мастериц, а потом, глядишь, и к пятнадцати подберутся… Он мечтал. Он любил мечтать, а главное – очень хотел хоть немножко порадовать Афанасьевну.

Мезрина слушала его и согласно моргала. Глаза ее были все такие же ясные и цепкие. Вдруг шелестела бескровными губами:

– А кому… кому песня вынется, тому и достанется… Не забывай!..

А когда он уходил и Оли не было дома, пробовала подняться с кровати. Раз попробует, второй… Воздуху наберет и упирается, упирается руками, а они разъезжаются и мякнут. Кисти длинные, землистые, каждую косточку видно.

Оля ругалась, уговаривала, чтобы она не вставала – врач ведь наказывал.

– Да разве ж лежа живут?! Как же теперь без меня-то? Ты лучше помоги-ко!.. Я хоть покрашу малость…

Три шага до окна, дощечку на колени, семь баночек на лавку, обтертые кисточки. Все медленно, медленно. Но краску зацепит, – а то, бывало, и глину мять начнет – и пошло, и пошло, вроде прежняя Афанасьевна. И час и два иногда работает, что-то даже себе под нос мурлыкать примется, и голос вроде бы покрепчает. А вот подняться с табуретки одна уже не могла.

– Срослась с табуреткой-то, их-хи-хи…

Зимой тысяча девятьсот тридцать восьмого года Анны Афанасьевны не стало.

8

«В связи с возрастающими культурными запросами населения потребность в таких игрушках сократилась до мизерных размеров… организацию производства глиняных игрушек в нашей системе не считаем возможной и целесообразной».

Не считаем – и все! Таким диким был ответ Кировского облпромсовета на просьбу о создании самостоятельной артели.

В стране продолжалась борьба со всякими пережитками проклятого прошлого, и кое-кто в этом учреждении, по-видимому, относил к таким пережиткам и «дымку». Облпромсовет «стоял за реализм», он поддерживал и развивал производство гипсовых статуэток. Даже журналу «Наши достижения» пришлось в 1935 году вступаться за дымковскую глиняную игрушку и призывать «поддержать это дело и прекратить дикие выходки по поводу непонятной некоторым сказочности ее форм, пламенной цветастости узоров и архаичности широких юбок».

Были, значит, и выходки!

Хорошо еще, что Деньшин сумел тогда уговорить кооперативное товарищество «Кировский художник» взять на себя заботу о сохранении и развитии производства дымковской игрушки. «Цех» из четырех мастериц продолжал существовать и летом тридцать девятого года во главе с Алексеем Ивановичем даже участвовал в оформлении зала Кировской области павильона «Ленинград – Северо-Восток» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Здесь впервые были созданы оригинальные дымковские барельефы (особенно удачные у Ольги Ивановны Коноваловой) и много других интересных вещей.

«Наступило лето 1941 года, – пишет Деньшин. – Все планы, надежды на будущее у коллектива дымковских мастеров, казалось, рухнули – производство игрушек остановилось – было не до игрушек. Жизнь вздорожала, усложнилась чрезвычайно, и в то же время спрос на игрушки возник необыкновенный. Все, что было сделано перед войной, все запасы игрушек буквально в несколько дней были раскуплены в магазинах. На тяжелом мрачном фоне военных событий 1941 года дымковская игрушка была все той же яркой, расцвеченной красками и позолотой радостной детской игрушкой-сказкой. У приехавших в Киров она возбуждала удивление своей экзотичностью и вызывала искреннее восхищение своей мажорной нарядностью…

В 1942 году наступает перелом в истории дымковской игрушки. По распоряжению Всекохудожника вновь восстанавливается производство дымковской игрушки в Кирове. Коллектив дымковских мастеров ожил, воспрянул духом и приступил к работе. Несмотря на все трудности военного времени, дороговизну продуктов, особенно молока и яиц, столь необходимых при окраске игрушек, работа началась с небывалым до сих пор подъемом и энтузиазмом.

Дымковская игрушка являлась тогда доказательством несокрушимости русского народного духа, проявленного и в области народного изобразительного искусства. Как бодрая воинственная песня, поднимающая дух бойца в великой борьбе с кровожадным врагом, так и дымковская игрушка в эти дни играла роль какого-то светлого, жизнерадостного фактора неувядаемости творческих сил народа, его гения».

А их ведь по-прежнему было всего лишь четверо. Потом, уже к концу войны, стало пятеро, потом шесть, потом опять четверо…

Деньшину все-таки удалось еще в 1943 году организовать небольшое ученичество, но что из тех первых учениц в конце концов получилось, он, к сожалению, уже не увидел. Как не увидел и самого главного, самого важного… Алексей Иванович умер за день до нового, тысяча девятьсот сорок девятого.

Дело взяли в свои руки его друзья и преемники: председатель Кировской организации Союза художников Михаил Михайлович Кошкин, краевед Михаил Николаевич Шатров да вдова Деньшина – Екатерина Иосифовна, заведовавшая после него мастерской. Кстати, без всякой оплаты, так же, как и он ею заведовал много лет…

9

Отец Кати Косс, Иосиф Мартынович всю работал столяром-краснодеревщиком в Петропавловской больнице. И всю жизнь восторженно любил дерево. Катя девочкой придет к нему в мастерскую, в сводчатый, пушистый от седой деревянной пыли полуподвал, пропахший острым и едким настоем горячего столярного клея и разных лаков, и отец непременно начинал показывать ей какие-нибудь поверхности детали, закругления и всегда удивленно повторял: смотри, какая текстура, какое богатство и благородство! И Катя тоже все больше и больше поражалась неповторимости рисунков дерева, красоте полированных поверхностей и однажды вдруг попросила отца:

– Купи мне краски!

Она решила, что непременно будет художницей.

Но началась война, потом грянула революция. Их семья, спасаясь от голода, оказалась в Вятке, и здесь Катя впервые услышала за своей спиной восторженный шепот: «Вот это красавица!» Она была статная, лицо овальное, все в нем соразмереное, гладкие русые волосы переходят в толстую косу, глаза большущие, светло-голубые. И мягкость в движениях, и в голосе. И неожиданные эмоциональные взрывы – полыхающие румянцем щеки, горячая речь, самозабвенность. Парни вились вокруг нее табунами и все в один голос твердили, что ей сам бог велел идти в актрисы. Катя поступила в 1920 году в драматическую студию. А в двадцать первом среди ее поклонников как раз Деньшин объявился. Ни на шаг не отходил. Потом поклялся, что отправится, как в старину паломники, пешком на реку Великую и вымолит ее у этой реки себе в жены. И ушел из города двадцать первого мая, а вернулся, страшно исхудавший, только третьего июня…

А потом были Ленинград и те две огромные плетеные корзины с дымковскими игрушками и медвежьим окороком, и Катя сказала: «Да!»

– Он обладал удивительным свойством: умел увлекать. Как-то незаметно, но всегда вел за собой. Из меня вот сделал художницу. Начал учить с первого дня после свадьбы: сам садится работать и меня рядом сажает, все объясняет… А Кошкина, Пенкина, Коновалова, Безденежных – разве было бы у них столько новых тем, если бы не он, если бы он не заражал их своими бесконечными идеями, планами, мечтами, если б не рисовал, сидя рядом с ними, новые композиции… Смешно вспоминать, но в молодости мне долго казалось, что «дымка» и для меня всегда была самым главным в жизни, а ведь до встречи с Алексеем Ивановичем я ее совсем не знала…

Стены большой комнаты в квартире Косс-Деньшиной были почти сплошь завешаны этюдами, а во второй их поменьше, и на двух изображено одно и то же: интерьер старинного особняка с ампирной мебелью, с синими обоями, картинами в золотых рамах и с зимним замерзшим окном. За ним, за этим окном, тихо и безлюдно – это очень остро чувствуешь, зимний день скоро погаснет, и, пока не зажгут свет, здесь, в старинной гостиной, поселится грусть. В ранние зимние сумерки, особенно в таком изысканном уюте всегда почему-то становится немножко грустно и жалко чего-то… В углах комнаты, за спинкой дивана, под овальным столом уже скопилась густая синева, мерцает она и в вишневой полировке, зеленая обивка налилась глухим серебром. Цветовые отношения в этюде очень тонкие, богатые, поэтичные, полные глубочайшего настроения. Но это только в одном этюде, написанном Екатериной Иосифовной. Работа Алексея Ивановича – они писали интерьер вместе в кировском музее – слабее, ремесленнее… Сохранились еще два давних ее холста: большая «Сирень» и натюрморт «Грибы и васильки». Каждая кисть сирени здесь нового оттенка, и грибы тоже все разные. Передать такое многоцветье, причем не яркое, а нежное, перламутровое – задача трудная для любого художника, а Екатерина Иосифовна справилась с ней как нельзя лучше: местами ее живопись похожа на тонко сгармонированную мозаику.

В середине тридцатых годов ее работы уже хорошо знали в Кирове, охотно покупали, но саму Косс-Деньшину, к ее великому удивлению, между тем все меньше и меньше тянуло к холстам и все больше и больше к игрушкам. Ведь их дом был всегда переполнен тем и другим, и глиняные фигурки всегда оказывались намного ярче живописи. И на выставках никакие картины не могли сравняться с «дымкой» по настроению и полнозвучию. Получалось, что приподнятую, ликующую радость дымковские игрушки вообще передают полнее, ярче, чем живопись.

Есть люди, которые, созрев и чему-то выучившись, перестают расти и развиваться. А есть, которые до последнего дня своей жизни все растут и набираются ума без конца открывают что-то новое и вокруг себя, и в себе. Екатерина Иосифовна из таких.

Года за четыре до войны она стала помогать плохо видевшей Елизавете Ивановне Пенкиной – расписывала ее игрушки. Затем и сама начала лепить и к пятидесятым годам была уже одной из самых оригинальных дымковских художниц. И пожалуй, самой близкой по мастерству к Мезриной, к той утонченной Мезриной, какой та предстает перед нами в своих лучших барынях.

– Откуда это поразительное чувство изящества у такой простой женщины, я до сих пор не пойму. – Екатерина Иосифовна показывала великолепных мезринских барынек, которых хранила на особой полочке как величайшую святыню и драгоценность. – Впрочем, она была проста, да не простая. Характер такой сильный, что многие перед ней робели. Личность! Глаза пронзительные… Я тоже чуть-чуть робела… Достичь ее невозможно…

Новых тем и новых композиционных решений у Косс-Деньшиной немного. Пожалуй, только барельефы, которые она первой широко освоила в «дымке», да многофигурные свадебные застолья, да разные фантастические и скромные цветы, то помещенные на причудливых деревьях и кустах, а то существующие и отдельно: стоят себе нежные и разноцветные на маленьких зеленых ножках между конями, индюками и парочками. А хочешь, можешь сдвинуть десятка два поплотнее – тогда получится цветущий нежный луг… Все остальное у нее традиционно: няни, барыни, индюки, парочки, кони, карусели, женихи и невесты, коровы… Но боже мой, до чего все виртуозно в этих скульптурках! Каждая форма, каждый силуэт и линия выразительны, изящны, легки, плавны. Кажется, что человек не лепил, не мял глину, а только оживлял ее, только вдохновенно и радостно скользил по ней волшебными пальцами. А потом взял кисти и совершил еще большее чудо: сделал все фигурки нежными-нежными, трогательно-нежными: одну кисельно-белой, другую – фисташковой, третью – пепельно-голубой, четвертую – нежно-зеленой… Все прозрачно, как в акварели, и все звенит, как пастушеский рожок на заре. Цвет и цветосочетания – самое поразительное у Косс-Деньшиной. Собственно, это даже и не раскраска, а какая-то своеобразная предметная декоративная живопись, иной раз совершенно импрессионистская: порывистая, легкая, с вроде бы небрежными летящими кистевыми росчерками, ударами, штришками, которые, однако, наполняют фигурки еще большей жизнью, прямо-таки физически ощутимой внутренней динамикой. И нигде ни одного глухого или кричащего пятна – только самые прозрачные и нежные и в таких богатых и тонких сочетаниях, что они воспринимаются как нечто ведущее нас внутрь, в глубь этих персонажей – как их душа…

«Дымка» Екатерины Иосифовны – это изящество, и лиризм, и обязательно трогательная нежность, которая так нужна людям, особенно в наш далеко не нежный век. Не случайно у нее и столько разных фантастических и скромных цветов на причудливых деревьях и кустах и просто так, на маленьких зеленых ножках… Не случайно и расписывала она свои работы только при дневном свете и чаще всего на заре, в четыре, в пять утра…

Седая, гладко причесанная, в вишневом в полоску платье, она до самой своей смерти в конце 1979 года была очень красива, статна, благородна. Двигалась величаво, говорила негромко, но только до той поры, пока не коснулись «дымки» и ее работ. Тут вся напружинится, разволнуется, голос задрожит, станет громче, и в нем то ребячья радость, то надрыв и боль, а в глазах даже слезы.

К большинству своих работ Екатерина Иосифовна сочиняла стихотворные подписи и для выставок красиво писала их на отдельных бумажках и помещала рядом с фигурками:

Росту только три вершка

Мальчик сел на петушка,

Ку-ка-ре-ку конь поет —

Потешается народ…

Или вот такое:

Мишка-парень появился,

В пляс с красоткою пустился.

Ох, милашка – хороша!

У бедняжки вон душа…

– А нельзя ли посмотреть, как вы расписываете?

В больших светло-голубых глазах мгновенный испуг.

– Ох, что вы! А вдруг не выйдет.

– Как не выйдет?

– А очень просто. Я ведь, бывает, и скоблю, и снова грунтую, и слой на слой кладу, и плачу, а вот не получается, и все…

И это говорила художница, имя которой было широко известно не только в нашей стране. Художница, работами которой гордится любой имеющий их музей, не говоря уже о частных коллекционерах. У нее были и блестящие персональные выставки, и громкое участие в выставках международных. Много лет она, как и Ольга Ивановна Коновалова, Евдокия Захаровна Кошкина и Зоя Васильевна Пенкина, была лауреатом Государственной премии РСФСР имени Репина. И вот надо же: «А вдруг не получится?»…

10

Когда видишь у старого человека такие руки, невольно жалеешь его: кругом тоненькие, пальцы выгнуты вбок, будто их сводит, кожа прозрачная и какого-то неестественного, линялого цвета. На столе лежат скрюченно, некрасиво. И кусок сырой глины от комка оторвали некрасиво, прямо как кощеевы щупальца. Скатали из них шарик, потом на фанерке в толстую оладью его размяли. И так быстро. А из оладышка стали юбку-колокол вывертывать – основание для куклы: большие пальцы внутрь, а остальные тянут, а затем снаружи и внутри оглаживают. И это еще быстрее. Светло-коричневая глина залоснилась, совсем мягкой сделалась, влажно-кисловатый дух от нее потек. А тоненькие костистые пальцы ее все мнут, мнут, тянут, оглаживают, обстукивают и порой изгибаются так, что даже не верится, что человеческие руки могут так причудливо, так плавно изгибаться, в считанные минуты превращая глиняный колокол в пышную юбку, прилаживать на нее осанистый торс с круглой головкой, а потом, как бы походя, прилепить к этой круглой головке очень смешной, типично дымковский нос-пипочку. И как красиво любое из этих движений! Как отточено! Как вообще бесподобно красивы эти тоненькие старческие, эти вылинявшие от сырой глины руки, когда они работают!

В непрерывном движении и большелобое морщинистое лицо маленькой старушки. Все многочисленные ее морщины все время в движении, в летучей доброй улыбке. И глубоко запавшие голубые глаза лучатся такой же улыбкой, на все остро реагируют, все подмечают. И еще она непрерывно говорит, бойко и весело объясняя этапы и приемы своей работы, и свойства глины, и куда теперь им ее привозят по осени, и про особенности каждого дымковского персонажа рассказывает, и про свою жизнь.

– Я не быстро говорю, нет? А то мы казанские – я из Уржума, – у нас разговор свысока, высокий то есть, и частим как пулеметы. Я вот, например, «Уржумскую ярмарку» вылепила. Раньше, знаете, была вобла, вся земля на ярмарке ее чешуей усыпана. Так дедушка помню, половик брал. Усадит нас на половик, мы сидим и смотрим, как в такие вон балаганы – вон-вон, с балкончиком-то – акробаты и рыжие клоуны зрителей зазывают…

В высоком, просвеченном весенним солнцем зале была развернута большая юбилейная выставка ее работ. Зое Васильевне Пенкиной исполнилось восемьдесят лет. Сегодня она встречалась со зрителями. Сидела за маленьким столиком неподалеку от окон в поблескивающем на солнце золотистом джерсовом костюме с белоснежным воротничком. Кунала тонкие пальцы в миску с водой, стоявшую справа, лепила, объясняла, отвечала на вопросы, а зрители – их было человек тридцать пять, и взрослые, и дети – все, как один, больше всего смотрели именно на ее руки, которые не останавливались ни на секунду, все мелькали, мелькали.

А Зоя Васильевна уже одну за другой заворачивала в мокрую тряпочку глиняные колбаски и быстро простукивала их ребром ладони, превращая в ровные полоски, которые затем собрала в волнистые оборки.

– Вот, например, как ребятишки играют в бумажные гармошки – так и здесь, только для украшения. Это на юбку пристроим… В тряпочке они ровнее получаются…

Чернявый высокий парень, сидевший с краю, вдруг спросил:

– Скажите, а как у вас со здоровьем? Не хвораете?

– Пока ничего, бог миловал. Только вот помяли позавчера: пятнадцать человек навалились на горбатенькую в автобусе – шофер затормозил. Думала, не удержу пятнадцать-то…

И засмеялась, словно звонкие стеклянные шарики по залу рассыпала.

– А почему «дымка» вообще такая веселая, а ваша в особенности?

– А чего в грусти хорошего-то? То ли дело когда повеселее…

А сама ребром ладони уже настоящую дробь выбивает.

И вдруг приходит мысль: а ведь иначе, ведь медленно-то здесь просто нельзя работать. Потому что глина только тогда податливой станет, только тогда оживет, когда ты ее своими руками согреешь, тепло ей свое отдашь. Ленивый, сонный человек ничего из нее не вылепит – застынет она у него; она ведь живая, ее чувствовать надо, как любой живой материал – как дерево или камень. И согревать, делать вязкой и послушной твоим рукам. То есть постоянно держать именно такой вот напряженный и неослабный ритм…

«Уржумская ярмарка» Зои Васильевны расположилась у стены. Именно расположилась, так как это огромнейшая составная композиция из многих отдельных сцен и фигур. Целое своеобразное повествование: ларьки с продавцами и товарами, покупатели, повозки с седоками, карусели, балаганы с балкончиками, с которых кричат зазывалы, гуляющие парочки, группы и одиночки, деревья, собаки. Как хочешь, так все это и двигай, составляй новые композиции, новые панорамы широкого и звонкого народного торга-праздника. И любого человечка можно рассматривать бесконечно хоть в группе, хоть отдельно – все они совершенно разные, и в каждом есть какая-то своя особинка, непременно смешная: то фигура слишком грузная, то наряд очень пестрый, то поза у человека забавная или калоши на ком-то немыслимые, прямо по вятской частушке:

На ногах калоши зеют,

На груди часы блестят…

– Вот, например, ежели корова. – Зоя Васильевна не умолкает. – Есть коровы сердитые, а есть не сердитые, у всякой характер есть. Надо показать. Хвост ей надо закрученный. В точности, как у настоящей коровы, мы не должны – только условно…

Таких больших и сложных композиций, как у Зои Васильевны, в «дымке» раньше никто не делал. У нее есть даже состоящая из восьмидесяти восьми отдельных сцен и фигур – это «Сказка о Царе Салтане». Она здесь же, на выставке, в центре зала. Еле-еле на четырех широких сдвинутых вместе постаментах уместилась. А вокруг еще и другие повествования: «Сказка о рыбаке и рыбке» – тут более сорока композиций и фигур, «Цыганский табор», «Красная шапочка», «Масленица», «Степан Разин»… Много и несоставных композиций и все тоже многофигурные: «Катание с гор», «Дед Мазай и зайцы», «Жар-птица», «Многодетная мать» – здесь к дородной красавице с двумя грудными младенцами в руках прилепились кружком еще восемь мальчиков и девочек – мал мала меньше. Будто фотографируются на память, перед фотоаппаратом замерли… Этих работ было несколько вариантов.

В общем, все композиции чрезвычайно сложные, все многолюдные, и вместе с тем каждая решена очень цельно, каждая поражает прямо-таки фантастической выдумкой, острейшей наблюдательностью, юмором, теплом. Есть очень затейливые по формам, а есть почти примитивные, но гротесково-примитивные, чтобы смешнее было. И расписаны некоторые фигурки вроде бы очень просто, целыми объемами, всего в два-три полнозвучных контрастных цвета. Но вместе, в многолюдье это сливается в богатейшую гамму, в которой ведущими чаще всего оказываются чистые-чистые голубые и синие, которые рождают ощущение и необычайной цветовой веселости, и свежести.

Невольно спрашиваешь себя: а почему такие работы по сей день называют игрушками? Это ведь настоящая скульптура, только очень своеобразная. А потом думаешь о том, какой силы огонь должен бушевать в этой маленькой старушке, чтобы всего за несколько лет создать столько сложных и интереснейших работ? Ведь это даже физически очень тяжело…

– А большие вещи она для того делает, чтобы праздник долгим был, – прошептал тот же чернявый парень. – Смотреть-то можно без конца…

Она лепила еще корову и волка и не умолкала, все рассыпала и рассыпала по радужному, просвеченному солнцем залу свои стеклянные звонкие шарики…

– А вот расписывать уже не могу, видеть стала плохо, вон очки-то какие толстые. Все формы только руками чувствую… Расписывает дочь – Вера, она инженер, вечерами помогает. И внучка Римма пробует…

И если б кто из присутствующих только знал, что пришлось изведать в жизни этой удивительной женщине! В Дымково она попала только в тридцатые годы – она золовка Елизаветы Ивановны Пенкиной. Была портнихой. Лепить попробовала в тридцать девятом и сразу очень удачно – получила в Москве премию. Но потом все повернулось так жестоко и несправедливо что она долгие-долгие годы не видела ни детей, ни слободы и делала только то, что заставляли. Там ее огромный талант никого не интересовал. Другие в подобных ситуациях ломаются напрочь, а она как только вернулась, как взяла опять глину в руки, так и повторяла:

– А что в грусти хорошего-то? То ли дело когда повеселее…