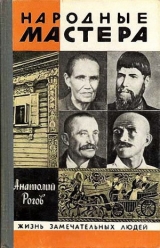

Текст книги "Народные мастера"

Автор книги: Анатолий Рогов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)

9

За стеной о бревна терлась корова, а казалось, что это где-то далеко-далеко. Застойно попахивало столярным клеем, скипидаром, деревянной пылью. Глухая темнота давила на глаза, и даже матицу над головой нельзя было различить.

Он объяснял жене:

– Хочу большую стену в горнице полированным деревом забрать, с полками, под светлый орех. И на них лучшие образцы расставить.

– Пошто?

– Красиво будет. И чтоб не повторяться…

Она вздохнула:

– Значит, зависти еще больше.

– Ну уж?!

– Чего – ну уж! Думаешь, любят тебя? Почитают? Завидуют черной завистью. – Когда она волновалась, ее голос из мягкого превращался в сухо шелестящий.

– Да чему же?

– А всему! Работе, резьбе твоей. Деньгам. Дому. Что книжки читаешь. Что фотоаппарат завел. Что ребята ладные. Вон картинки стал красками рисовать… Всей жизни твоей завидуют, что отличная от других, что красивая и чистая. Ой как завидуют, я уж не говорю тебе…

– Да ведь знают же, что я за рабочий человек!

– Рабочий! Сама слышала: завидуют даже, как ты косишь. Что вино не пьешь.

Они уже не шептались, говорили почти в полный голос.

– Не затевайся с этой стенкой, ну ее. Лишние разговоры. Слышь, Вась!..

Она прильнула к нему и ласкалась, а он молчал и думал, что стенку надо сделать обязательно.

Потом жена затихла, а он не спал. Он был удивлен. Он ничего этого не знал. Нет, кое-что, конечно, замечал: какие-то странные взгляды, колкие словечки – было, было. Но многие ведь любят позубоскалить да потешиться. И он всегда с удовольствием потешался, если что смешно… Но дело-то, оказывается, вон каково…

Летом 1902 года из Сергиева Посада приехал новый заведующий мастерской Владимир Иванович Соколов. Кругленький, юркий, говорливый, он все подмечал и обсуждал:

– Отчего ни одной новой картины нет?

Василий Петрович дернул плечом.

– Неужели надоело?! Зря. Ведь хорошо же получается. Из тебя стоящий художник может выйти, поверь… Нет, ты уж не бросай. Смотри, как маслом-то пошло…

Понемножку Ворносков рисовал давно, пользовался и акварелью, а масляные краски и этюдник купил лишь два года назад. Сначала делал копии с журнальных картинок, в основном пейзажи. Акварелью он их раньше тоже делал. Но масляные краски можно было смешивать и получать совершенно неожиданные цвета… Попробовал писать и с натуры, и это оказалось еще интересней… Но последнее время ему было почему-то неловко выходить с этюдником и сидеть где-нибудь на виду, орудовать кисточками. Точно он правда барин…

Соколов навязывал для резьбы свои рисунки.

Василий Петрович рассердился:

– Твои рисунки для резьбы мне не нравятся, ты вели мне делать что я хочу, тогда у нас с тобой пойдет дружба.

Тот засмеялся и сказал: «Ладно…».

Василия Петровича опять тянуло за Вринку.

У птиц на глухих лесных дорогах обязательно были бочажины, куда они слетались по утрам и за полдень пить и купаться. Только там уж таиться надо было намертво, под куст лезть и прикрываться ветками, иначе иволги, например, ни за что не подлетят – они из наших птиц самые боязливые и осторожные. Но уж зато когда купались – столько радости. В грязную воду никогда не пойдут, а в чистой сразу располощутся, только брызги по сторонам. Ярко-желтые, черные крылышки распушат, узким тельцем вертят, хохолок от удовольствия торчком, ощипываются. Чистюли. И очень красивы в прозрачной мелкой воде – ярко-желтые ведь.

Купаться любили все певчие птицы: чижи, ремезы, зяблики, дрозды, соловьи. Только соловьи это делали в заводях Вринки, в черемуховой густерне. Там Ворносков тоже сиживал…

10

Зимним вечером 1903 года пришел странник. Попросился ночевать. Их много в лавру к Сергию шло, многие у них ночевали. Одет был по-мужицки – в армяк и треух, а лицо господское с аккуратной седенькой бородкой, на носу – черные очки. Синие глаза за стеклышками сияют, как у младенца, – всему радуются. Сказал, что ходит пешком по Руси «для познания крестьянской жизни».

Развязал свою котомку. Еды там не было. Были два холщовых полотенца, толстые тетрадки, рукописные святцы, цветные Михайловские кружева, глиняные свистульки, павловский перочинный ножик из двадцати двух предметов… Это он все по очереди доставал из котомки, показывал и рассказывал. В каких местах, что и как делают. Про пошехонские сыры, как их сычугом сквашивают. Про бабку-нищенку с северной речки Пинеги, которая славно былины поет. Ходит по деревням и поет, тем и кормится, а муж у нее горький пьяница…

Потом господин достал из котомки чугунного дятла, отлитого в городе Касли на Урале у трех озер. Говорил, будто бы в этих Каслях вместо некоторых улиц – каналы и все на лодках ездят, прямо у крылец их привязывают, а с крылец же рыбу удят…

Василий слушал, а сам вертел в руках чугунного дятла или зимородка – не поймешь: нос толстый и длинный, а хвост и ноги короткие. Чем-то ему очень нравился: дятел не дятел, важный, немножко смешной, а главное, какой-то такой обтекаемый, как живой комочек, как действительно долгоносая птица на морозе. Дятлы и зимородки на большом морозе всегда как комочки.

У него такой птицы еще не бывало.

Утром господин ушел, унес в котомке все свои вещи, а к обеду Василий Петрович уже вырезал похожего «дятла-зимородка» из дерева. Сидел он тоже на коротеньких ножках и хвосте, но надувался больше и больше походил на живой комочек, а клюв имел подлиннее и оттого выглядел еще трогательней и симпатичней.

А следующую такую необычную птицу Ворносков поместил на коробочку.

Это были его первые декоративные скульптурки, и успех они имели небывалый. Причем не только в России «Оказалось, – вспоминал брат Василия Петровича, – что в Англии зимородок пользуется каким-то особым почтением, и заказов оттуда посыпалось столько, что все семейство по нескольку месяцев кряду «гнало одних только этих птиц» для одной только Англии.

Семейство «гнало», а он скоро бросил.

Он «заболел» декоративной скульптурой, одержимо вырезал зверей, других птиц, рыб. Тут формы были совсем иные, чем в ковшах и солонках-курицах, например. Сделать надо было не реально-условную птицу или зайца, а стилизованных, заостренных по силуэту и плосковатых, чтобы они четче вырисовывались среди других предметов. Таково было веление времени, в моду вошел стиль модерн, в котором особо подчеркивалась гибкая замысловатая линия, такой же силуэт. Держаться этого стиля советовали в музее и особенно Владимир Иванович Соколов.

Медведи, петухи, совы, львы, слоны, разные певчие птицы, собаки, верблюды, свиньи, рыбы, бегемоты, голуби… Эти небольшие декоративные скульптурки предназначались для украшения квартир, использовались и на чернильных приборах, на шкатулках. Они очень гармонировали с тогдашней модной мебелью, со всей тогдашней обстановкой, и Ворносков переделал их великое множество. И хотя сам некоторыми работами был недоволен, понимал, что слишком уж стилизовал их, в угоду модерну, – лучшие из его деревянных зверей и птиц по-настоящему самобытны и поэтичны.

Спросом скульптурки Ворноскова пользовались огромным. Россия ведь до той поры знала лишь деревянные фигурки, которые вырезали мужики в селе Богородском, что за Сергиевым Посадом. Но эти работы носили в основном гротесково-сатирический характер. Популярностью в девятнадцатом веке они пользовались только среди простонародья.

В 1905 году на выставке в Льеже была показана целая серия анималистических работ Ворноскова, и он получил за них бронзовую медаль. Уже третью медаль в своей жизни: первой – тоже бронзовой, был удостоен за «резные шкафы и ларцы», показанные на Кустарной выставке в Петербурге в 1902 году, там же через год получил и серебряную «за резные шкафчики».

11

Однажды после обеда Василий Петрович, как всегда, устроился поспать. Лежанки тогда у печки еще не было, и он спал днем на лавке. Под голову клал полено, а на него сложенный фартук, чтоб жестко было. «На жестком не разоспишься, – говорил своим. – Через час вскочишь». Засыпал обычно мигом, а тут второй день валил сырой снег, и, видимо к перемене погоды, дергало застуженную еще в девяносто шестом году надкостницу – сон не шел. Просто лежал, прикрыв глаза.

– Айдати! Айдати! Он дрыхнет. Хоть ори – не добудишься, – сказал кому-то Ванюшка, и в горнице заскрипели половицы. – Я счас! – Ванюшка прошлепал в заднюю комнату.

Василия Петровича повело в сон, но он подумал, почему так тихо и куда же делись приятели, – и сон отскочил. Приоткрыл глаза. Посреди горницы спиной к нему стояли два мальчишки. Стояли и озирались затаив дыхание. Видно, были здесь первый раз: скуластенький, косолапый Можаев Васятка и тоненький, длинношеий, с косицами соломенных волос на торчащих ушах. Василий Петрович только потом понял, что это сынишка Николая Карпова, – как его звать, не помнил. Ему было лет двенадцать, а Васятке поменьше. Они жадно оглядывали каждую вещь на полированной стенке, расшитые занавески, книги на столе, резную мебель, половики, фотоаппарат, узорные карнизы, ружья, снова то, что было на стенке, но с места так и не сдвинулись. Как приросли к половику посреди горницы. Рассматривая резьбу на скамейке, даже не заметили, что глаза у Василия Петровича открыты…

Свет от обильно падающего снега был в избе в тот день приглушенный, обволакивающий, серебристый. Все будто тонуло, будто плавало в нем – и крутые бока, и острые грани ковшей, ковшиков, шкатулок, утиц-солониц, дятлов и складней мерцали узорами таинственней обычного. Мерцали и светились то густо-красными огоньками, то золотистыми, то зеленоватыми, то черными…

В широко распахнутых глазах мальчишек застыл восторг. И они все боялись пошевелиться…

Васятка Можаев зачастил к ним, но больше в мастерскую. Ребятня туда часто шастала. Сидят с их мальчишками в углу, что-то строгают, стамесками ковыряют, сколачивают, а то и доски пилить помогали, корзины с изделиями носили. Василий Петрович не запрещал; своим-то лет с пяти-шести ножик и палочки в руки совал, чтоб к резьбе и дереву привыкали. И когда за его спиной мальчишки сопели, не гнал. Пусть знают, что может сделать человек из обыкновенной доски, пусть к красоте тянутся, пусть любуются, как он инструментом играет, – это тоже важная наука.

И как-то видит: рядом тонкие ребячьи пальцы его английские стамески поглаживают и на вес их пробуют. Вскинул голову, а это тот белобрысый Карпов-сын, Ванюшка – вмиг имя вспомнил. И лицо у него грустное-грустное. По сердцу точно ножом полоснуло… «У меня-то после Абрамцева было продолжение, а у Ванюшки Карпова его не будет. Он об этом думает. Они все об этом думают, прикасаясь к моей жизни и красоте… Продолжения-то не будет!..» Перестал работать. Ванюшка пошел к двери. Смотрел в его узкую спину: под серой холстинкой рубахи торчали позвонки и дергались острые лопатки. Стало вдруг невыносимо жалко его и вообще всех деревенских ребят.

Росло, давило чувство вины… Нет, не вины – какого-то стыда…

Он вскочил и, как был в клеенчатом фартуке, ринулся задами в лес, в ближайший, к Матренкам.

Да, вины, конечно, нет, но… Он строил жизнь. Думал, какой она должна быть у мужика, чтобы походить на ту: самую лучшую, какую видел. Думал, что все дело в красоте: чем у человека ее больше – тем и жизнь лучше. И вроде все устроил. Но кому? Только себе, своей да Мишкиной семье. Про других никогда ни разочку не подумал. Только все себе, себе… А другие? Пусть не все, но близкие-то, в Кудрине-то, тут родных почти половина?.. Разве они не могли бы жить так же? Но повезло лишь ему да Мишке, что в Абрамцево попали… А остальные как были полуголодные да в рванье, как жгли души в черном пьянстве, как валялись на дороге в Кудрине – так и пьют, и валяются, и голодают, ребятишек растят на соломе рядом с телятами и ягнятами. А он гордится собой, красоту производит… А кому красоту-то? Господам, которым и без того сладко. А о своих мужиках ни разу не подумал. Даже на ум не всходило. Стыдно!..

Василий Петрович никому не говорил об этих своих думах, но они жгли, буравили мозг и душу все больнее…

Велел дома, чтобы чужих ребят кормили со своими. Все время повторял, чтобы раздавали какую можно одежонку, обувку, зерно или что там еще можно. И чтобы нищих, нищих не пропускали, зазывали в дом, потчевали. И сам с ними полюбил трапезничать, все расспрашивал, где бывали и какая там жизнь…

12

В Абрамцевской мастерской стало тихо, когда он вошел туда. Мальчишки побросали работу, разглядывали. Из конторки вышел сильно постаревший Кузьма Федорович Денисов; он похудел, еще больше ссутулился.

– Батюшки, Василий Ворносков! Каким это ветром? – Покряхтывая, старый мастер сам пододвинул ему табурет. – Эк, какой ты теперь… могучий… Про славу твою наслышан, наслышан…

Василий не бывал здесь лет десять, видел, что старика разбирает любопытство – зачем пожаловал? Расставались-то когда-то не больно сердечно.

Сразу спросил:

– Ты про Елену Дмитриевну много ли знаешь?

– Про Поленову?

– Ну да.

Тот удивился.

– А чего именно-то?

– Ну про жизнь…

– А тебе зачем?

– Да вот… вспоминаю ее… а знать-то почти ничего не знаю.

Как он мог объяснить, что она не шла теперь из его головы, что он чувствовал, что ему нужно знать о ней теперь как можно больше. Очень нужно!..

– Сделай милость, расскажи!

Денисов уже просто таращил на него глаза.

– Ну проходи в конторку!.. Да давай Зеленкова, что ли, позовем… Он газеты про нее собирал, журналы…

Зеленков был вторым мастером в Абрамцеве, годами чуть постарше Ворноскова…

К вечеру Василий Петрович уже знал, что выросла Елена Дмитриевна там же, где и ее старший брат, Василий Дмитриевич Поленов, в Олонецкой губернии, на высоком берегу речки Ояти в усадьбе Имоченцы, принадлежавшей их отцу. Дремучие хвойные леса, болота, редкие деревеньки-погосты, рубленные из вековых сосен и живущие древними северными укладами. У изб высокие кровли изукрашены богатой резьбой. Зимой нежно-белые непролазные снега. Неторопливая певучая речь няни Аксиньи Ксенофонтовны, которая долгими вечерами сказывала им сказки и былины, пела старинные песни. А бабушка Вера Николаевна помнила наизусть десятки страниц из российской истории Карамзина, из Державина и знала не меньше, чем няня, сказок. Летом дети ездили с ней в тамбовское имение Ольшанку, и там неподалеку был большой сосновый лес, и, когда въезжали в него, бабушка обыкновенно говорила им «Войну грибов», и маленькой Лене представлялось, что именно в этом лесу есть всякие сказочные города и поселки.

И она до конца дней своих воспринимала лесную Россию как нечто сказочное и глубоко-глубоко поэтичное.

А жизнь городов не любила, говорила, что в них мозги «пересыхают от однообразия».

В их роду было немало талантов: дед, генерал Воейков, прославился в Отечественную войну 1812 года, бабушка Вера Николаевна была воспитанницей Гавриила Романовича Державина, слыла одной из образованнейших женщин своего времени, мать успешно занималась живописью, отец – крупный археолог и библиограф. Восторженно встретила публика и печать и первые жанровые и пейзажные работы юной Елены Дмитриевны. Критики писали о ее большом живописном мастерстве, о тонком чувстве формы и цвета, называли первой русской профессиональной художницей. И это действительно было так, потому что женщин тогда в Академию художеств не принимали, она брала частные уроки у Чистякова и Крамского, а на выставках долгое время участвовала одна среди мужчин. При таком успехе ей бы, как говорится, только творить, набираться мастерства, а она взяла да уехала в деревню учительствовать. А потом преподавала рисование и черчение в школе для девочек при «Литейно-Таврическом кружке общества вспомоществования бедным женщинам». Потом, в русско-турецкую войну, служила санитаркой в Киеве. Потом руководила керамической мастерской при Обществе поощрения художеств, организовывала рисовальные вечера, кружки по изучению исторических и художественных памятников Москвы…

Нет, газеты не называли Поленову истой народницей, наподобие тех, что ходили в семидесятые годы в народ, организовывали свои поселения в Тамбовской, Воронежской и Самарской губерниях и даже подбивали кое-где крестьян на восстания. Но по духу она была им очень близка. Так же самоотверженно, подвижнически служила народу, его просвещению, утверждению среди людей идеалов добра, равенства, красоты. Ради этого совершенно отказалась от личной жизни.

И когда брат привез ее в Абрамцево, идеи мамонтовцев, конечно же, стали и ее идеями, а в руководстве мастерской она увидела возможность сделать то главное, что хотела сделать для своего народа. Все остальное на несколько лет ушло на второй, на третий, на десятый планы. «Наша цель – подхватить еще живущее народное творчество и дать народу возможность развить его». Развить!.. Абрамцевский домашний музей народного творчества был превращен ею в подлинную лабораторию, где она проводила подчас целые дни: срисовывала разные вещи и отдельные детали и на этих же листочках делала эскизы новых. Причем чаще всего акварелью и так здорово, что эти работы превращались в интереснейшие самостоятельные произведения. Все изображалось с фоном, а еще не существующие вещи, как будто уже готовые, с тенями, в цвете… Василий Петрович помнит, как они мальчишками любили разглядывать эти акварели… И в те же абрамцевские годы она, оказывается, мечтала еще «в целом ряде картин выразить поэтический взгляд русского народа на русскую природу… связь почвы с вырастающими на ней произведениями… Сюжетами для этого буду брать сказки, песни, различные поэтические поверья и поговорки. Хочется подметить и выразить те художественно-вымышленные образы, которыми живет и питается воображение русского человека…».

Прочел Василий Петрович и как она была знаменита в конце века: ею восторгались, называли лучшим организатором жизненной среды, создателем «идеи культурной вещи». Ее орнаменты в народном духе использовались на мебели других мастерских, на изразцах, обоях, на тканях, в книгах и журналах.

Потом вспомнил, как когда-то ему разонравились ее вещи, но он только позже понял из-за чего: она слабо чувствовала дерево, не использовала его природу и соединяла порой вместе слишком разную и сухую резьбу, слишком разные детали-прототипы…

Вспоминал Василий и как, намаявшись за день в мастерской, она вечерами все равно приходила к ним в общежитие и разговаривала как с равными. Рассказывала про свою олонецкую бабушку и про ее «Войну грибов». Говорила, что в лесах непременно есть сказочные города и поселки… Показывала эскизы и рисунки к своим картинам, спрашивала, нравятся ли?.. Пела с мальчишками, читала интересные книги. Говорила про красоту: что чем ее вокруг человека больше – тем он лучше, тем жизнь его светлей, полней и радостней.

Потому-то люди и стараются все вокруг себя украсить, избы, посуду, сани, одежду, зыбки, столы – да что ни возьми, буквально все человек украшает, чтобы жить лучше и радостней…

Для себя Елена Дмитриевна так нисколько и не пожила.

13

– Большой он, поздно учить.

– Батюшка, Василь Петрович!..

В выцветших серых глазах Натальи Максимовой блестели слезы.

«И слов-то у потерпильницы нет», – подумал Василий, и ему стало нестерпимо жалко ее, он отвернулся. С тех пор как помер Иван Максимов, ему все время было жалко ее. Уж сколько лет о четырьмя одна; Александра и одежонку им, бывает, отдаст, и мучицы, и другие бабы помогают, но разве ж с этого разживешься, когда опереться не на кого. Вся надежа на Степку – старшой… Но ведь шестнадцать будет. Поздновато вроде…

Высокий, тонколицый и розовощекий, как херувим, Степка маячил под окнами. Рубаха на нем была латаная, с оббитыми рукавами.

– Батюшка, Василь Петрович.

В горнице, в сундуке, поверх всего остального уже четыре дня лежала привезенная из земства гербовая бумага, в которой значилось, что «кустарю деревни Кудрино Дмитровского уезда Московской губернии Ворноскову В. П. дозволяется открыть в означенной деревне школу-мастерскую для обучения детей крестьян резьбе по дереву и столярным работам, с непременной оплатой…» и т. д.

Пять мальчишек он уже отобрал, Степка Максимов стал шестым…

Наутро они все разом вошли в мастерскую, видно, сговорились, чтоб разом. Стали у двери. Он подозвал ближе. Самый маленький – кареглазый и кудлатый Мишка Артемьев вдруг взял да и потрогал, остро ли жало резака, лежащего рядом на верстаке. И плутовато зыркнул на других глазами. Василию Петровичу это понравилось: смело потрогал. И вообще ему в то утро все нравилось, даже то, что с появлением ребят в мастерской вдруг сделалось очень тесно. И то, что все пришли мытые и прибранные. Понравился и Степка. На улице-то Василий Петрович как всю эту мелюзгу знал: бегают да озоруют, и все. А тут глядит, а Степка уже парень с соображением, все на лету схватывает. Сразу сообразил, что зимой за печкой теплее будет и свету хватает, – поместился там. Молодец!

Если бы он только знал, как перехлестнется его жизнь с этим парнем, если бы только знал, сколько из-за него придется претерпеть!..

Велел ребятам разобрать припасенные дощечки с простым геометрическим рисунком, показал, как держать резак к себе и от себя, и сказал:

– Впустую дерево не переводить! Все сразу – в дело! Глядите на меня и делайте так же. Обрежешься – ничего. Делайте! Работа сама покажет, как делать, – не бойтесь!

И уткнулся в работу. С час, наверное, голову не поднимал.

Мальчишки за его спиной помялись, повытягивали шеи, и тоже запыхтели, пошли ковырять и резать кто во что горазд. А он наконец обернулся и спрашивает:

– Кто хорошо читает?

– Я могу, – отозвался мосластый Васятка Романов. Достал из ящика книгу.

– Читай отсюда!

– Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда! – взвился тонкий мальчишеский голос. – Пожалуй, почему не потешить прибауткой? Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед…

Мальчишки не работали. Застыли.

– Это, ребятки, Гоголь, Николай Васильевич. «Пропавшая грамота. Быль, рассказанная дьячком…ской церкви».

Год был 1906-й…